论朝鲜王朝文科及第者的结构性特征

(韩)朴贤淳著 ,周莹译

(1.首尔大学 奎章阁韩国学研究院,韩国 首尔 08826;2.韩国学中央研究院 教育学系,韩国 首尔 13455 )

实施科举制以选拔人才,是近代以前的中国、越南、韩国的共通特征,但是,囿于各个国家的史料留存、社会关注要点、科举研究的前期脉络的不同,故而如今各个国家的科举制研究方式也大相径庭。就韩国史而言,朝鲜后期政治史成为一大论争要点,因此韩国的科举制研究更倾向于政治史的角度。这样一来,围绕科举制和近代性的主题研究,也大多是基于行政学领域的关注,而不是来自历史学。

不过,就中国、越南、韩国的科举制研究而言,也存在着一部分共同的、备受关注的研究主题,社会(阶层)流动问题的研究就是一大标志。追溯历史,何炳棣教授围绕科举制和社会流动问题的研究开创了一个先河,而后就逐渐成为科举制研究的核心主题。韩国学术界亦是如此。尤其是随着相关资料数字化进程的不断推进,这一倾向更为显著,也成为学术界普遍关注的焦点问题之一。

韩国学界围绕该问题的研究,是以“国朝文科榜目”为主要的基础资料而展开。“国朝文科榜目”是一部综合记录朝鲜王朝文科及第者名单的写本类资料,在研究朝鲜时期的精英统治阶层的实际状况这一方面具有极为重要的史料价值,故而一直深受学界重视。“国朝文科榜目”早就实现了数字化处理,并得以广泛利用。但是,由于该资料记录的人物基本一致,因此基于该资料的相关研究也具有相似的倾向性。不过,随着学术界的科举制研究不断深入,以“国朝文科榜目”为基础而展开新的研究,得出新的成果的可能性越来越大,展现出一个更为广阔的前景。本论文拟在系统梳理“国朝文科榜目”的史料特征和数字化情况的基础上,就朝鲜王朝文科及第者的结构性特征展开剖析,并特别聚焦这一问题的历史性变迁,以期阐明这一问题的历史意义。

一、“国朝文科榜目”

所谓“国朝文科榜目”,亦被称为“国朝榜目、海东榜目、登科录”。其中“国朝榜目”一名使用最为广泛。为了明确这一史料的基本特征,本文使用“国朝文科榜目”的称谓。该史料的编撰开始于朝鲜前期,最初主要是以国家公布的及第者名单为基础,进一步增加个人信息。但是其增加的内容相对简略,且局限于名士。到了18世纪中期,该史料的编撰开始呈现出新的动向。编撰人员建立了一套较为精细的编撰体系,对原记录进行了综合性的再编撰,并将后续录取的文科榜目也加了进去。由此,“国朝文科榜目”开始具有连贯性的特征,且相对精细化。现在流传的“国朝文科榜目”版本不少,且各个版本的编撰体系、收录时期、收录内容千差万别。除了一部分编撰者按照时代特征而进行了独自性的体系编撰之外,一部分编撰则是在抄录旧版本的基础上,自行添加相关信息重新制作,由此而构成了新的版本。(101)韩国学界介绍“国朝文科榜目”的代表性研究包括: 李载玉《조 선 시 대 科擧合格者의 디 지 털 아 카 이 브 와 인 적 관 계 망 》,坡州: 보 고사 ,2018 年; 朴贤淳《國朝文科榜目의 편 찬 과 18 세 기 “인 물 정 보 학 ”》,《奎章阁》,2020 年总第56 卷。

“国朝文科榜目”是编撰者以朝鲜王朝发布的及第者基本信息为基础,根据自行收集的信息,并对及第者的信息进行补充的私撰资料。因此,基于编撰者信息收集的能力,榜目收录信息也存在着不小的偏差。不仅如此,即便是同一版本,不同人物附加的信息也参差不齐,甚至还有遗漏及第者基本信息的情况。事实上,尽管“国朝文科榜目”版本不少,但是没有一个完整的版本。在各个版本中,被用于研究的主要材料,有来自奎章阁韩国学研究院收藏的12册本《国朝榜目》(图书编号 奎贵11655)、8册本《国朝文科榜目》(图书编号 奎106)这样两个版本。12册本《国朝榜目》收录了朝鲜太祖二年(1393)至高宗三十一年(1894)的所有文科及第者的名单。该榜目采取丝绸装订的方式,推测极有可能是朝鲜时期国家学术研究机构弘文馆的藏本。8册本《国朝文科榜目》收录了朝鲜太祖二年(1393)到英祖五十年(1774)的榜目,标示了尹汲(1697—1770)的藏书印。1984年,太学社将之加以影印,并取书名为《国朝文科榜目》,1774年后未收录的榜目,则依据12册本《国朝榜目》的内容进行了补充、完善。现在学术界利用的主要是这一影印本。除了这样两个版本之外,还出现了由美国学者爱德华·瓦格纳(Edward Willett Wagner)和韩国学者宋俊浩编辑的第三个版本,也就是他们利用韩国国立中央图书馆收藏的13册本《国朝榜目》(韩古朝 26—47)来加以补充完善的版本。两位学者在20世纪60年代就开始了“国朝文科榜目”的数字化工作,而这一13册本的版本,则是收录了自朝鲜太祖二年(1393)到高宗二十六年(1889)的榜目。

尽管上述三个版本皆是“国朝文科榜目”,但是围绕及第者个人信息的记录方式却存在着不同。12册本、8册本皆收录了包括四祖(父亲、祖父、曾祖父、外祖父)和岳父在内的信息,信息记录方式可以视为同一体系。不过12册本更为重视生员·进士试的合格与否、有无直赴殿试经历、居住地等官方信息。8册本的记录方式则是更为接近人物志,且大多是通过碑志、野史等渠道来收集信息,故而比较注重及第者私人信息的收录。

韩国国立中央图书馆收藏的13册本,是在综合18世纪末流传的六七种“国朝文科榜目”的基础上,以一种新的形式编撰而成。与前两种榜目不同,该版本只收录了父亲的信息,而未收录父亲以外的三祖(祖父、曾祖父、外祖父)和岳父的信息。但是,如果及第者的祖先、兄弟、近亲之中出现了文科及第者,则会选择性地收录他们的相关信息。此外,与12册本一样,该版本也收录了及第者生员·进士试的合格与否、有无直赴殿试经历、居住地等官方信息。正是由于该版本是综合参考其他榜目编撰而成,因此这一部分的内容较之其他榜目更为丰富。这也是13册本的一大优点之所在。[1]

承前所述,“国朝文科榜目”版本众多,且各自收录的内容也千差万别。因此,研究者在实际研究过程中无法做到将之全部综合利用。数字化之前的研究者大多是利用其中的善本来进行研究。但是随着数字化的推进,综合利用各个版本也成了可能。

就“国朝文科榜目”的数字化工程而言,瓦格纳和宋俊浩自1967年开始着手“国朝文科榜目”的数字化工作,并于2000年公开了科研成果。(102)参见宋俊浩《조 선 문 과 방 목 해 제 —〈Wagner & 宋朝鮮文科榜目〉에 관 한 안 내 문 》,爱德华·瓦格纳、宋俊浩《( 补注) 朝鲜文科榜目》,首尔: 동 방 미 디 어 ,2000 年; 宋万午《조 선 지 배 층 추 적 에 이 정 표 를 세 운 에 드 워 드 와 그 너 교 수 와 송 준 호 교 수 의 공 동 연 구 》,《韩国史市民讲座》,2010 年总第46 卷。与之不同,韩国学中央研究院自1997年开始逐渐向社会提供“国朝文科榜目”的数字化服务,2005年又开始构建“韩国历代人物综合信息系统”,专门提供“国朝文科榜目”数字化服务。这两项向社会公开的数字资源,皆是以同一“国朝文科榜目”为底本,综合了多种资料完善而成。瓦格纳和宋俊浩构建的数字资源库,除了综合前面介绍的3种版本外,还参考了现存司马榜目、文武科榜目、国朝人物志、族谱等资料,并进行了补充。[2]韩国学中央研究院的“韩国历代人物综合信息系统”虽然以太学社影印本为底本,但是也综合利用文武科榜目、司马榜目、文谱、族谱等资料,对整个数据进行了补充和完善。由于这两项数字化工程不是将原书内容简单地数字化,而是综合利用其他资料就及第者的个人信息进行补充,因此也可以将之视为对“国朝文科榜目”进行的一种新的编撰。这样的数字化项目不仅平衡综合了各“国朝文科榜目”的内容,还提高了信息利用的可能性。但是,由于编撰主体设计、编辑及第者信息的类别方式不一,故而使用于完善相关信息的资料来源也大为不同,因此这样两项数字化工程的新增内容也出现了差异。

二、“国朝文科榜目”的争论焦点

“国朝文科榜目”收录的内容非常多,尽管各版本可能略有不同,但通常都是按照文科考试实施的时间顺序,逐个收录了官方发布的榜目内容。榜目是按照及第者成绩的先后顺序公示及第者名单的,还包括了每位及第者的个人信息。以此为底本编撰的“国朝文科榜目”也基本保持了这种框架。编撰者在每位及第者之后添加了个人信息,具体包括职役、姓名、出生年份(年龄)、籍贯、父亲姓名、居住地等,与官方发放榜目的记载内容保持一致。但是,不同版本还会添加及第者生员·进士试的合格与否、有无直赴殿试经历、清要职(103)朝鲜时期弘文馆、司宪府、司谏院等机构的官职,就是代表性的清要职。及任官经历、四祖或有名望的祖先等家族情况。即便是同一版本,16世纪至18世纪中期的信息记载比较详细,在此之前则比较简略。之所以如此,是由于18世纪中期“国朝文科榜目”的编撰重新开始,为此也集中性地收集到了不少相关信息。不过,18世纪后期以来,虽然朝鲜王朝发布的榜目皆无一遗漏加以收录进来,但是由于及第者及第之后的履历等需要调查才能添加,故而相关内容也非常少。

如果按照时间来纵向性地研究“国朝文科榜目”,则可以利用的内容就是朝鲜王朝发布榜目的记载信息,包括考试信息、等次、职役、姓名、出生年份、籍贯、居住地等。通过梳理这样的信息,可以了解到朝鲜时期文科及第者的结构性特征。目前,学术界公认的朝鲜王朝公布的文科榜目有748次,选拔人员约14600名。但是随着版本的不同,该数据也存在着一定的差异。

迄今为止,学术界围绕“国朝文科榜目”的研究存在着一系列“论争”。

具体而言,首先,是科举制的开放性的问题。瓦格纳在将“国朝文科榜目”数字化过程中,揭示了多个特殊现象:一是特定籍贯,以及汉城府(现首尔)及其周边地区的及第者较多;二是来自西北地区的及第者较多。对此,瓦格纳认为,这一数据表明,虽然居住于汉城府的少数家族在科举考试之中占据了垄断性的地位,但是科举制依旧保持了一种开放性,为社会注入了活力。[3]与此相反,车长燮集中分析了18—19世纪“国朝文科榜目”,他基于及第者大多出自特定籍贯和汉城府这一结果,指出科举被“阀阅”独占的论断。[4]

针对两位学者的研究,作者拟围绕研究方法提出两点疑问:

第一个疑问,籍贯能否成为分析要素。籍贯是以籍贯的始祖为媒介,将其后代连接在一起的血缘共同体。籍贯制度始于高丽时期,朝鲜时期亦被视为掌握个人身份信息的重要因素。但是,整个籍贯不具备参与社会活动的机能,因此难以将之视为一个具有社会意义的分析要素。对此,宫屿博史一边指出将籍贯视为一个要素进行分析存在着问题;一边建议是否应该以特定人物为始祖形成的后代亲属群体为分析选项。[5]宫屿的研究显示,即便是在一些中兴始祖相同的家族中,也存在及第者集中出自某个或者多个特定家族的现象。根据亲属集团划分和设定方式的不同,研究的结果也会不同。不过,如何划分和设定这一选项,依旧是一个难题。

第二个疑问,两位作者提出的及第者大多来自门阀集中居住的汉城府这一论断是否恰当。在瓦格纳之后的研究者在论述及第者居住地的时候皆沿用了这一观点。事实上,如果仔细分析瓦格纳和宋俊浩的数字化结果,及第者来自汉城府的比率随着时间的推移事实上反而是呈下降趋势。[6](PP.259-260)按照人口比而言,汉城府的集中度确实过高,但是如果把研究焦点聚集在变化趋势的话,却可以获得一个截然相反的结论,即科举制的开放性逐渐扩大。

其次,是科举考试取士的问题。南智大的研究以朝鲜正祖至哲宗年间(1776—1863)的数据为对象,是通过依据考试类型而将之分为式年试、式年试以外的其他考试,并以此为基础而展开了研究。其研究结果表明,在式年试中占据优势的是地方(非汉城籍)考生,在其他类型考试中占据优势的则是汉城籍考生。因此,南智大指出:“式年试是统治阶层内部的民心安抚政策,其他类型考试则主要发挥了中央政治权力核心部分再生产的功能。不言而喻,得利者就是居住在汉城府的统治阶层。”[7]元昌爱的研究则是综合整个历史时期及第者的职役、籍贯、居住地、考试时期、考试类型等,由此而展开多方面的研究。不仅如此,元昌爱还就不同考试时期、考试类型特征的变化情况进行了分析。该研究指出,文科考试主要发挥了既得利益集团的再生产和将新兴阶层纳为两班阶层的双向功能。[8]

如何评价南智大和元昌爱的研究?我认为他们皆提出了一个重要的点,即不同考试类型的选拔结果具有不同形态。但略为不足的是,两项研究未将朝鲜英祖时期以后成为重要变数的直赴殿试纳入自身的研究范围之内。历史上,自朝鲜英祖以来,直赴殿试在文科考试之中占较大比重。因此,如果没有将之纳入研究范围的话,各个考试选拔结果之间的差异就会被加以淡化。(104)参见元昌爱《선 시 대 文科直赴制운 영 실 태 와 그 의 미 》,《朝鲜时代史学报》,2012年总第63卷;朴贤淳선 후 기 의 과 거 ( 科擧)》,首尔:소 명 ,2014年,第299—308页。

审视这样的一批研究成果而构成的“论争”,应该说集中体现为政治力量的再生产、社会流动两大问题。研究者们认为,文科考试大致发挥出了两方面的功能。文科考试的目的是要选拔国家核心官僚阶层,故而发挥出这样的功能也是理所当然。但是,现阶段的任务是要对科举考试的机制进行更加细致的分析,将之再现出来。不仅如此,由于“国朝文科榜目”本身欠缺了完整性,且需要通过数字化而不断完善。因此,若是综合利用新的研究成果、新的数字化资料来加以推导,或许可以获得一种新的结论。

三、文科及第者的结构性特征和科举制的开放性

科举制在朝鲜实施的500余年期间,选拔什么样的人才具有了一种倾向性,且这样的倾向性保持了一种持续的变化。因此,只是凭借一种倾向性,难以构成科举制的整体评价。目前,针对该问题的研究具有一定程度的积累与沉淀,以此为基础可以尝试更具多元化的研究,这一点将更有意义。基于此,本文拟以瓦格纳和宋俊浩的数字化资料为基础,就文科及第者的结构性特征展开剖析,剖析的信息项包括年龄、职役和居住地等三项,并试图重点探究这一结构性特征的变化形态。[2]

本文分析所用数据,主要来自瓦格纳和宋俊浩编辑的《补注朝鲜文科榜目》。[2]与此同时,笔者也根据《承政院日记》和《朝鲜王朝实录》就直赴殿试等部分数据进行了补充完善。文中涉及的统计资料皆是根据这些数据计算而来,非特殊情况则不再就数据来源进行标识。为了提高可读性,笔者在各表罗列了相关数值,在文中则换算成百分比数值来进行叙述。

(一)年龄分布

朝鲜时期文科及第者及第的平均年龄为35.36岁,大部分皆是自20岁左右开始正式参加科举考试,由此可以推算,他们参加考试的时间一般会持续15年左右。以50年为单位来划分,及第者及第的平均年龄呈上升趋势。15世纪前半期是27.14岁,18世纪后半期之后则上升到37.96岁。在400余年的时间内,及第年龄上升了10.82岁。这无疑是应试者数量持续增加、竞争性越来越大的一个结果。到了19世纪,则是出现了一个特殊现象,即前半期是36.55岁,后半期是34.58岁,呈现为下降趋势。尽管应试者的数量在增加,但是及第者的平均年龄在下降,这可谓是一个极为罕见的现象,预示着在19世纪实施科举制的过程中出现了重大变化。

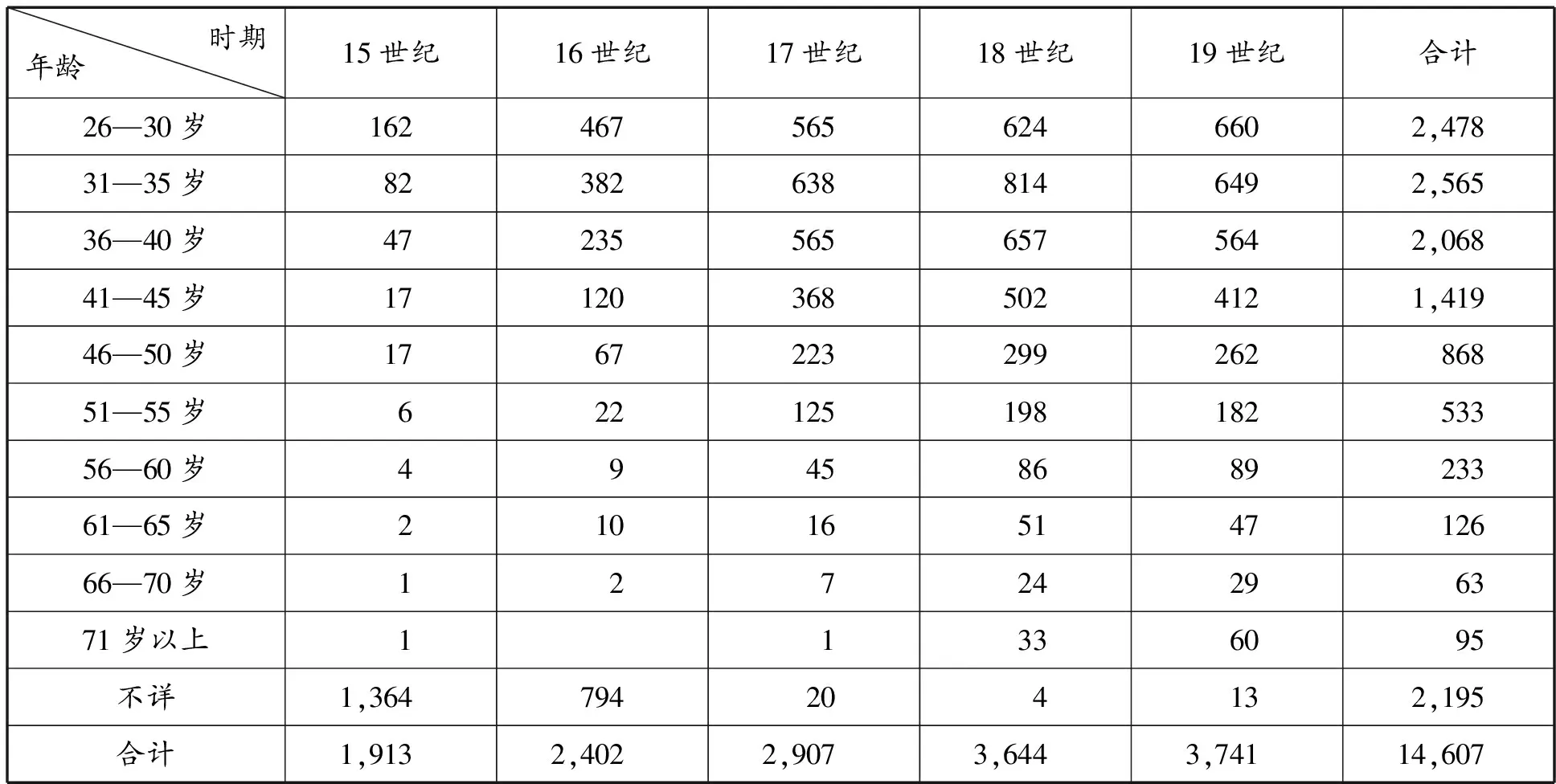

就年龄分布而言,30岁所占比重最大。如下表1所示,就年龄段而言,则比较集中在26—30岁、31—35岁之间。而及第者及第平均年龄为35.36岁,则是因为36岁以上的及第者较多,占据总数的43.55%。如果再扩大一点范围来看的话,及第者年龄虽然比较集中在21岁至45岁之间,但是46岁以上的及第者的比率也高达15.45%。

表1 朝鲜时期文科及第人数分布表(按年龄段统计)

表1(续)

各年龄段的分布情况因时而异。15世纪,大多数及第者的年龄无从考证。自16世纪开始,一直到18世纪,30岁以下的及第者比率持续减少,自16世纪的47.33%减少到18世纪的26.81%。与之相反,41岁以上的及第者比率却持续增加,自16世纪的14.30%增加到18世纪的32.77%。及第者平均年龄也有所上升。在这一变化中,60岁以上的高龄及第者的数量也得到了增长。到了18世纪中叶英祖时期,朝鲜曾多次实施兼顾高龄应考者的“耆老科”,科举不再是青年层的专享。随着壮年层及第率的增加,及第者也不再集中于某个特定年龄段,而是呈现出逐渐分散到各年龄段的趋势。但是,到了19世纪,则是呈现出一种不同的趋势。进入19世纪后,31—55岁的及第者比率开始减少,自18世纪的67.86%下降到19世纪的55.50%,下降了12.36%。与之相反,25岁以下的及第者比率开始增加,自18世纪的9.67%上升到19世纪的20.76%,增加11.09%。与此同时,及第者的平均年龄则有所下降。在这一过程中,某特定年龄段的集中趋势进一步弱化。就及第年龄的角度而言,应该说随着时间的推移,各年龄范围应举者的及第可能性存在逐渐增加的趋势。

(二)职役分布

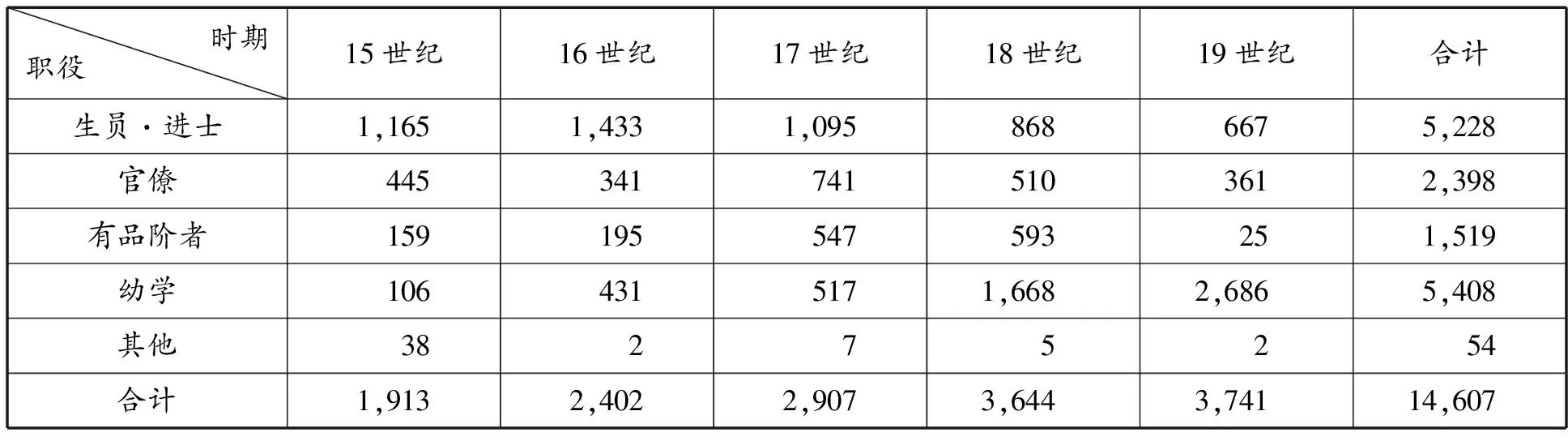

榜目记载的职役,是指及第者在及第当时在国家机构所担任的职或役。职役种类繁多,大致可分为官僚、虽非官僚却是有品阶者、成均馆入学资格考试(生员·进士试)合格的生员·进士、作为普通儒生的幼学等。

正如下表2所示,及第者之中,幼学占比37.02%,生员·进士占比35.79%,官僚占比16.42%,有品阶者占比10.40%。该数据表明,幼学和生员·进士占绝大多数。其中,没有任何履历的幼学占比最高。但是在15世纪,幼学占比只有5.54%。到了16世纪,幼学占比才开始大幅增长。自16世纪的17.94%上升到17世纪的17.78%,再到18世纪的45.77%,19世纪则是达到71.80%。与之相反,生员·进士的占比自15世纪60.90%,持续减少到18世纪23.82%,再到19世纪17.83%。朝鲜时期文科及第者的结构之中,最戏剧性的变化之一就是生员·进士占比持续下降和幼学占比持续上升的“逆转”。二者占比逆转交叉的时间点,就是18世纪上半叶。

表2 朝鲜时期文科及第人数分布表(按职役统计)

导致这样的“逆转”的因素比较多。就科举制度本身而言,可以通过应举者数量增加这一角度来加以分析。自17世纪开始,朝鲜科举应举者数迅速增加[6](PP.38-60),但生员·进士、官僚和有品阶者的应举人数则存在着限制。与之相应,增加的应举者大多数是幼学。幼学是指除生员·进士之外的儒生,两班阶层的大多数皆享有幼学的职役,应举者数量故而一直持续增加。[9]随着幼学应举人数的增加,幼学及第率也随之提升。随着科举应举层的扩大,及第者的结构性特征也随之发生变化。

朝鲜科举考试允许官僚应试参加,因此官僚的科举及第率也属于相当高的一类。在15世纪和16世纪,官僚所占比重呈现不同趋势,在17世纪达到顶峰之后开始逐渐减少。最后一类是有官阶者。朝鲜时期高层官员子弟可以代替父兄以获得品阶,他们虽然不是官僚,但是可以以有品阶者的身份应试科举考试。他们的占比在17世纪达到顶峰之后也开始逐渐下降。

整体而言,及第者之中,生员·进士、官僚、有品阶者所占的比重逐渐减少,幼学尽管没有公认的履历但是其比重在逐渐增加。18世纪以后,及第者之中幼学最多。就职役角度而言,18世纪前半期是一个转折点,属于儒生最底层的幼学开始发展成为及第者的主流。应举层的扩大也引发了及第者结构性特征的变化,这样的现象也反映出科举制度在朝鲜的开放性。

(三)居住地分布

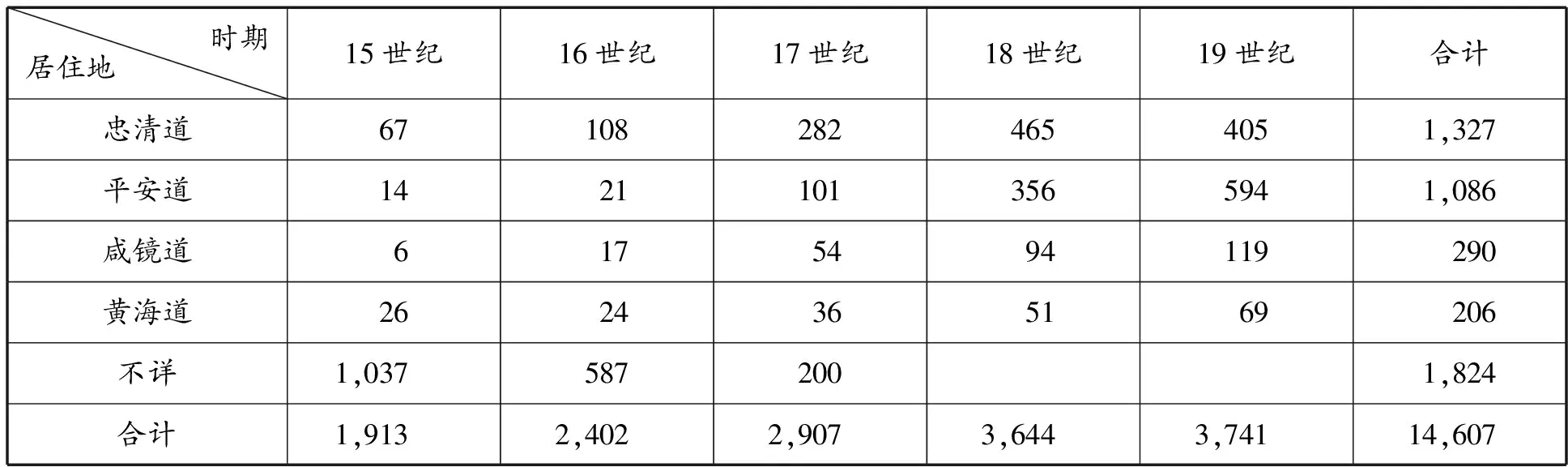

居住地作为“国朝文科榜目”的及第者信息的必备项,到了18世纪后期才开始被记录。但是,在依据考试类别刊行的司马榜目和文武科榜目之中,也出现了自16世纪开始记录及第者居住地的现象。就目前掌握的详细居住地的数据而言,在文科及第者中,如下表3所示,汉城府的占比是44.86%,各地方从高到低的占比依次为:庆尚道13.06%、忠清道10.38%、平安道8.50%、全罗道8.43%、京畿道8.31%、江原道2.59%、咸镜道2.27%、黄海道1.16%。按照文科及第者居住地分布占比,及第者更集中于汉城府。

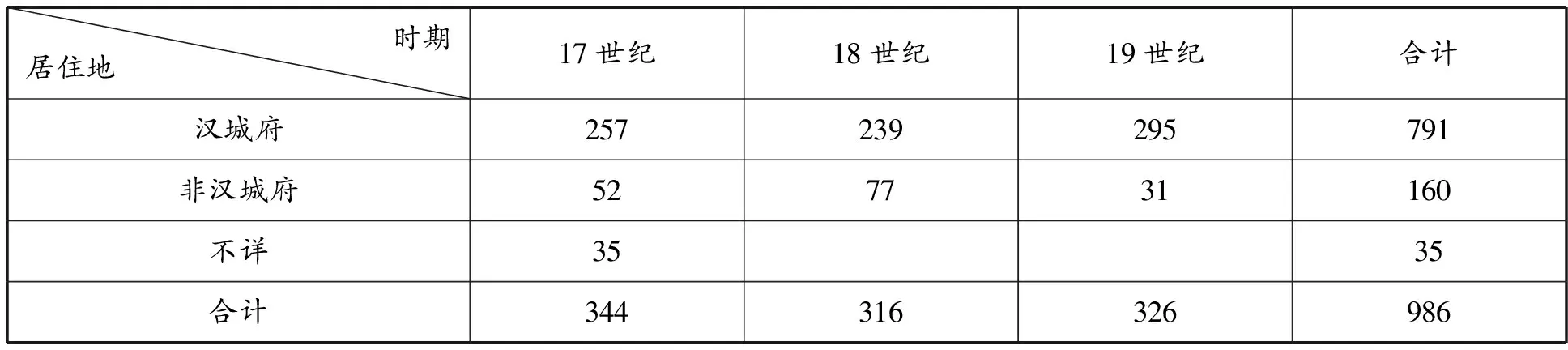

表3 朝鲜时期文科及第人数分布表(按居住地统计)

表3(续)

如果划分时期,汉城府的聚集现象更为突出。15—16世纪因没有记录,不少及第者的居住地无从得知。但从有记录的信息而言,汉城府及第者的比率在15世纪就已高达41.32%,到了16世纪更是上升到57.25%。17—19世纪则分别为50.72%、43.52%、36.73%。这一聚集现象在16世纪到达顶点后开始呈持续下降趋势。与之相反,平安道及第者的比率在15世纪是1.60%,16世纪是1.16%,但是到19世纪则上升到15.88%,呈现出与汉城府截然相反的倾向。平安道及第者数量的增加表明,地方社会在支持地方士子准备科举考试方面付出了不少努力,且发挥出了实效性的功能。[6](PP.295-297)

庆尚道、全罗道与京畿道、忠清道虽然存在着程度上的差异,但是也存在着可展开对比的一面。庆尚道和全罗道在15—16世纪的时候及第者的比率最高,京畿道和忠清道则是到了18—19世纪才如此。这一点也形成了鲜明的对比。但是,与15—16世纪相比,二者在18—19世纪的差距已经大为缩小。到19世纪,虽然还存在某些地区及第者的数量依然极少的情况,但是就整体而言,地区与地区之间的差距持续缓和下来。

概而言之,朝鲜时期文科及第者不管是从年龄、职役还是居住地来看,虽然前期存在着聚集于某一特定范围的情况,但是随着时间的推移,其分布逐渐走向均衡。考试竞争越激烈,及第者的分布则越分散。这一现象表明,朝鲜时期科举考试的开放性不断扩大,且一直持续。

四、科举制的多元化和官僚社会的封闭性

(一)科举制的多元性

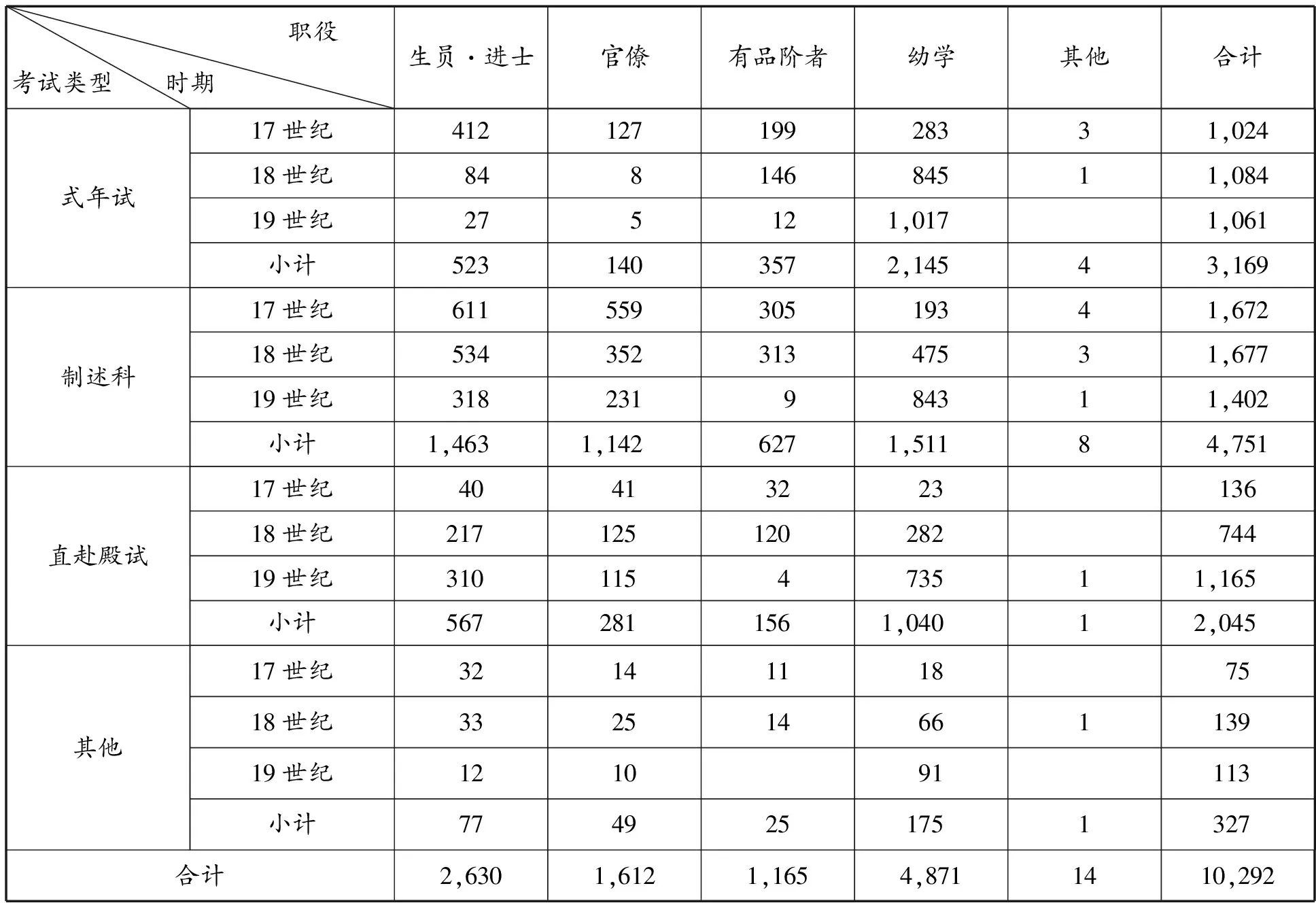

朝鲜时期的文科考试类型繁多,包括式年试、增广试、别试、谒圣试、庭试等。17世纪以后,以讲经为中心的式年试被统称为明经科,以制述为中心的增广试等被统称为制述科。[6](PP.277-285)与此同时,在18至19世纪,通过成均馆“课试”等获得直赴殿试资格而后文科及第的情况也相当多[10],还出现了一批通过在特定地方举行“道科”或以高龄层为对象举行的“耆老科”等特殊考试考取的极少数文科及第者。正是因为朝鲜科举考试的类型多样化,故而以考试类型来解析及第者的结构性特征也一直是科举研究的重点。[8]接下来本文将由此而展开论述,时间以式年试(明经科)和制述科开始出现对立的17世纪为开端,尝试对比两类考试的结构性特征,进而探究两类考试的演绎迁变。

首先,在及第年龄的分布上,式年试(明经科)为36.33岁,制述科为35.92岁,直赴殿试为35.73岁,应该说差异不大。但是诚如下表4所示,各考生类型的文科及第者在职役构成方面却存在着显著的差异。以式年试为例,幼学占67.69%,生员·进士占16.50%,官僚占4.42%,职役间的差异较大。与之相反,制述科的幼学人数占31.80%,生员·进士占30.79%,官僚占24.04%,分布比较平均。幼学虽然在式年试中占绝对优势,但是制述科显示,幼学、生员·进士和官僚三方呈现为相互竞争的局面。

按时期划分,幼学占比自17世纪的27.64%,上升到18世纪的77.95%,再到19世纪的95.85%。由此可知,18世纪以来,大多数式年试及第者皆是幼学。与之不同,制述科幼学比率在17世纪为11.54%,18世纪为28.32%,19世纪为60.13%。到了19世纪,幼学占比才超过50%。就幼学及第者增加的总体倾向而言,其增加趋势首先体现在式年试之中,而后才逐渐扩大到制述科。

表4 朝鲜时期文科及第人数分布表(按考试类型和职役统计)

在居住地分布上,式年试和制述科的及第者也有不同的特征。如下表5所示,式年试中,排前两位的分别是庆尚道(22.39%)和平安道(22.29%)。制述科中,排前两位的则是汉城府(59.58%)和忠清道(11.49%)。虽然在式年试中,庆尚道和平安道所占比重较大,但是在制述科中,汉城府则占绝对优势。

表5 朝鲜时期文科及第人数分布表(按考试类型和居住地统计)

表5(续)

就各个时期而言,在式年试及第者中,庆尚道的占比一直保持在20%以上,平安道的占比自17世纪的7.77%,极速上升到19世纪的36.38%。与之相反,汉城府的占比从17世纪的24.92%,下降到19世纪的6.41%。不过,在制述科及第者中,汉城府占比在17世纪是68.18%、18世纪是62.97%,呈现为压倒性的优势。直到19世纪,其比率才下降到46.22%。自17世纪以来,在式年试考试中,地方考生一直保持着优势,特别是平安道,呈现出急剧增加的倾向。与之相反,在制述科中一直居于优势地位的是汉城府考生,这一现象直到19世纪才出现较大的缓和。

直赴殿试者,是指在成均馆“课试”等考试中因成绩优异而获得直接参加殿试资格的群体。直赴殿试就意味着文科及第。据表4,幼学在直赴殿试者的职役结构中占50.86%,在式年试和制述科的占比情况分别为68.60%和31.80%,相比较而言,直赴殿试者中幼学的占比处于中间水平。据表5,在居住地分布中,汉城府考生在直赴殿试及第者之中占54.21%,在式年试和制述科的占比情况分别为14.03%和59.58%,可见汉城府考生在直赴殿试和制述科的及第占比相对接近。

如果将“课试”的种类分为“讲经”和“制述”,由此进一步加以剖析。在讲经课试中,地方幼学占据压倒性优势;在制述课试中,汉城籍和地方籍生员·进士、官僚、幼学相互竞争。这一结果与式年试和制述科的对比结果相类似。直到19世纪前半期,幼学或地方考生通过制述课试而实现及第的比率实质上并不高。一直到19世纪后期,他们才开始占据优势。但是,幼学在19世纪前半期,就在制述科中保持了优势或平稳持续的势头。这一点表明,幼学或地方考生在式年试、制述科、制述课试之中占据优势的现象存在着时间差。

就朝鲜前期文科及第者的结构性特征而言,汉城府考生和生员·进士占据了优势地位。到了19世纪后才开始出现反转,地方考生和幼学开始占据优势。由此,站在人口比的角度依旧可以断定,汉城府考生和生员·进士占据优势。但是,就时间的推移来看,地方考生和幼学文科及第者越来越多。就考试类型上看,地方考生和幼学的优势也扩大到了式年试、制述科和制述课试。就这样,通过“国朝文科榜目”的分析结果显示,朝鲜时期科举制的开放性一直在持续扩大。但是在这个过程中,彼此之间一直存在的对抗也不容小觑。幼学或地方考生分别在式年试、制述科、制述课试中开始占据优势地位的时间存在着一定的时间差,就是一大证明。

(二)官僚社会的封闭性

朝鲜时期的文科及第者基本上会安排在承文院、成均馆和校书馆三馆任职,属于是七至九品的参下官。(105)参见罗荣勋《조 선 현 종 대 문 과 급 제 자 의 관 직 경 로 와 배 경 》,《朝鲜时代史学报》,2020 年总第94 卷; 元昌爱《조 선 시 대 예 문 관 분 관실 태 와 한 림 의 관 직 승 진 양 상 》,《朝鲜时代史学报》,2011 年总第57 卷。但是其中一部分会被任命为艺文馆、弘文馆、承政院的文官,在这里度过参下官时期。参下官被分配到什么官署,对以后的官僚生活将产生绝对性的影响。之所以如此,是因为朝鲜时期的文官体系存在着一条被公认的、通往上层精英的道路。

首先,在承文院、成均馆和校书馆分馆之际被安排到哪个官署,是及第者最为重视的一环。他们最希望被分配到专门负责起草外交文书的承文院。在走向上层精英道路这一方面,艺文馆和弘文馆的职位最受重视。艺文馆翰林和弘文馆馆员是接近权力中枢、辅佐国王的侍从臣。如果及第者能够在此任职,就可以获得相应的名望,对他们日后的提拔将发挥出决定性的作用。根据笔者整理,17—19世纪艺文馆翰林人数为986名,弘文馆馆员人数为2596名。(106)笔者对于该数据的统计,主要参考了首尔大学藏《登瀛录》(奎997)、《登瀛录》(奎11496)、《翰林馆阁会圈》(奎9734)、《翰苑题名录》(奎9735)和《翰苑题名录》(奎9819),以及国立中央图书馆藏的《清选考》(古2513—6)。他们的官职历任情况,则可以通过整理、分析瓦格纳和宋俊浩《补注朝鲜文科榜目》记载的相关数据来一探究竟。[2]首先,就他们获得及第的平均年龄来看,翰林为29.83岁,馆员为33.44岁,明显低于17—19世纪文科及第者的平均年龄36.22岁。这一状况可谓是贯穿整个朝鲜时期。即应试者如果能在年轻之际文科及第,将更有利于未来进入精英阶层。

其次,在职役方面,生员·进士一直保持着30%—40%的比率,这一点也备受关注。但是,幼学逐渐取代官僚和有品阶者,其及第者的比重越来越高,呈现出与整个文科及第者分布相似的倾向。由此可见,及第者及第当时的职役在及第者的未来升迁之际发挥的作用实质上不大。

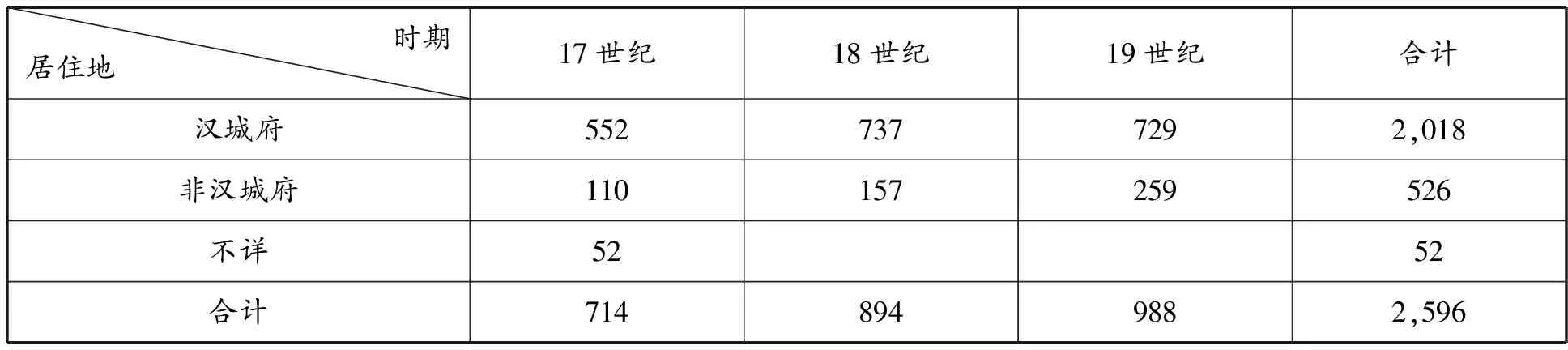

最后,就及第的考试类型来而言,正如表6、表7所示,制述科及第者占据压倒性的优势。他们被任命为艺文馆翰林和弘文馆馆员的比率分别为66.63%和66.29%。就不同时期来看,翰林之中制述科及第者的占比在17—18世纪比较高,分别为78.49%和73.73%,但是到了19世纪,则降到了47.24%。弘文馆馆员之中制述科及第者的占比情况也呈现出相似的倾向,17世纪是80.53%,18世纪是71.70%,到了19世纪则下降到51.11%。

表6 朝鲜时期文科及第者艺文馆翰林任职人数分布表(按考试类型统计)

表7 朝鲜时期文科及第者弘文馆馆员任职人数分布表(按考试类型统计)

填补这一数值空白的,就是18世纪开始正式出现的直赴殿试者。到了19世纪,直赴殿试者任翰林比率是51.53%,任弘文馆员的比率是39.37%。与之相反,式年试及第者在两馆任职的比率自17世纪以后就始终保持低水平。19世纪,式年试的及第者数为1061名,文科及第者总数为3741名,式年试及第者的占比为28.36%。但是他们在弘文馆的任职率不过9.31%,在艺文馆的任职率则更小,只占据1.23%。显而易见,式年试及第者要成为高层精英官吏极为困难。

与艺文馆翰林和弘文馆馆员的任职相关性最密切的,就是居住地。如果把居住地按照汉城府和地方分类,在17—19世纪的文科及第者之中,依据表8、表9,汉城籍占42.93%。任职艺文馆翰林的占比为83.18%、任职弘文馆馆员的占比为79.32%。随着时间的推移,这一比率基本保持不变。在艺文馆翰林之中,汉城府及第者的占比17世纪是83.17%,18世纪是75.63%,19世纪是90.49%。在弘文馆馆员之中,汉城府及第者的占比17世纪是83.38%,18世纪是82.44%,19世纪是73.39%。就这一结果而言,汉城府及第者通过制述科或直赴殿试文科及第之后,较为顺利地进入到升迁为高级精英官吏的通道。

表8 朝鲜时期文科及第者艺文馆翰林任职人数分布表(按及第当时居住地统计)

表9 朝鲜时期文科及第者弘文馆馆员任职人数分布表(按及第当时居住地统计)

与地方社会不同,汉城府的居民结构是以官僚为中心。艺文馆翰林或弘文馆馆员大多是来自汉城府的及第者这一现象表明,高级精英官员的后备军主要还是来自汉城府官僚集团的后裔。目前,对于及第者父亲的官职担任情况还难以掌握,但是可以确认及第者的父亲是否也是文科及第者。根据笔者整理,在17—19世纪的10292名文科及第者之中,至少1971名及第者(占比为19.15%)的父亲曾是文科及第者。其中,弘文馆馆员之中至少897名的父亲曾是文科及第者,按照弘文馆馆员总人数2596名来计算的话,占比达到34.55%;艺文馆翰林之中至少415名及第者的父亲曾是文科及第者,按照艺文馆翰林总人数986名来计算的话,占比达到42.08%。(107)以上分析数据来源于韩国历代人物综合信息系统(http://people.aks.ac.kr);该系统的相关数据对文科及第者的父亲是否文科及第的情况进行了记载。不仅如此,根据调查,也存在及第者的父亲、其祖父或曾祖父也是文科及第者的现象。由此可见,文科及第者的后裔成为高层精英官吏的概率比较高。

通过艺文馆翰林和弘文馆馆员的来源结构分析,在此可以确认:首先,随着文科考试类型的多元化,式年试及第者、制述科及第者、直赴殿试及第者在出仕方面由于其及第考试类型的不同而存在着一定的等级化。式年试及第者虽然也是文科及第者的一种,却被排除在成为高级精英官吏的可能性之外。其次,在朝鲜后期,高层精英官职一直被汉城府及第者所掌控。随着时间的推移,文科及第者之中,汉城籍的比率虽然在逐渐减少,但是高层精英官职的掌控率并没有下降;科举制度的开放性虽然越来越高,但官僚社会的封闭性始终牢固。这也正是学术界认为朝鲜后期“阀阅”存在的根源之所在。

五、结论

通过“国朝文科榜目”剖析文科及第者的结构性特征,应该说在不同时期存在较大的差异。对比朝鲜前期和后期,就年龄分布而言,高龄及第者人数在增加,及第者平均年龄越来越高;就职役分布而言,生员·进士、官僚、有品阶者的占比越来越小,幼学比率逐渐增加;就居住地分布而言,汉城府及第者逐渐减少,地方及第者数逐渐增加。这一系列变化表明,应试科举并及第的年龄层、职役和居住地皆在持续地扩大,科举制的“开放性”也逐渐深化。

但是,如果按照考试类型来加以审视的话,则会出现不同的结果。基于式年试来考察,自17世纪开始,地方幼学在文科考试之中开始居优势地位,但是这一点在制述科和制述课试之中出现的时期相对滞后,一直到19世纪上半叶或19世纪下半叶。这一现象表明,科举制开放性在得到了扩张的同时,也一直存在与之相呼应的对抗。

基于朝鲜后期精英官员的任用而言,科举制的开放性应该说没有获得实质性的呈现。自17世纪以来,作为官僚家族后裔的汉城府及第者,一直是艺文馆翰林、弘文馆馆员的主要来源。与科举制的持续的开放性截然相反,朝鲜后期的官僚社会一直维持着自身的封闭性。这一现象对于朝鲜社会究竟产生了什么样的影响,且留待今后进一步深入研究。