“独应”系周氏兄弟共同笔名考论

乔丽华

(上海鲁迅纪念馆,上海 200081)

关于留日时期所用过的笔名,周作人曾有这样的回忆:

离开南京学堂以后,所常用的笔名是一个“独应”,故典出在《庄子》里,不过是怎么一句话,那现在已经记不得了。还有一个是“仲密”,这是听了章太炎先生讲《说文解字》以后才制定的,因为《说文》里说,周字从用口,训作“密也”,仲字则是说的排行。前者用于刘申叔所办的《天义报》,后来在《河南》杂志上做文章也用的是这个笔名,后者则用于《民报》,我在上边登载过用“仲密”名义所译的两篇文字,其一是斯谛普虐克的宣传小说《一文钱》,现在收入《域外小说集》中,其二是克罗泡金的《西伯利亚纪行》,不过这登在第二十四期上,被日本政府禁止了。其后国民党(那时还是同盟会)在巴黎复刊《民报》,却另外编印第二十四期,并未将东京《民报》重新翻印,所以这篇文章也就从此不见天日了。

其后翻译小说卖钱,觉得用笔名与真姓名都不大合适,于是又来用半真半假的名氏,这便是《红星佚史》和《匈奴奇士录》的周逴。当初只读半边字,认为逴从卓声,与“作”当是同音,却不晓得这读如“绰”,有点不合了,不过那也是无碍于事的。[1](PP.297-298)

周作人的口吻,很容易让人以为这些笔名都属于他一个人,但这显然不符合事实,例如,我们现在明确知道用“周逴”的笔名发表的小说《怀旧》系鲁迅所作。笔者也已撰文指出过,《红星佚史》《匈奴奇士录》的署名“周逴”应是兄弟二人共同的署名。[2]发表在《民报》上的两篇译作署名分别是“三葉”和“仲密”,这两个笔名应该也是鲁迅所起。周作人上述回忆里有误,《一文钱》的署名是“三葉”,可能因为这个笔名后来再也没有用过,所以淡忘了,但也可能因为这是鲁迅起的笔名,所以周作人印象不深。关于“仲密”这个笔名,周作人回忆指出与章太炎讲《说文解字》有关。关于这个“周”字,鲁迅和钱玄同、朱希祖的笔记都留存下来,他们是这样记录的:

按照周作人的说法,因为周字训作“密”,仲字则是说的排行,所以这个笔名理所当然就是指排行老二的他本人了。但根据以上三位的笔记可以看到,周,训作“密”,同时也训作“忠”,所以“仲密”这个笔名有没有可能起初是从“忠密”而来。而由于“仲”有排行的意思,所以周作人后来索性作为自己的笔名了。这当然是推测,不过1924年7月,周作人用“朴念仁”的笔名在《晨报副刊》发表了一篇《沉默》,隐隐约约地暗示他与鲁迅的关系。查鲁迅日记可知,1924年6月11日鲁迅回八道湾拿自己的东西,与周作人夫妇产生了激烈冲突,也彻底断绝了手足之情。对此,周作人无疑也需要通过文字表达些什么,他在《沉默》中指出“人之互相理解是至难”,所以不如沉默。文章结束后有一则附记,声明:

我从前用过许多别号,致劳读者垂询,常觉不安,今特总括声明:仲密、子严、式芬、槐寿、荆生、陶然、开明,均系我所用的别号。除“开明”外,以后都拟废止,连“朴念仁”也在内。(一九二四年七月二十日,入伏之日也)[4](P.457)

在与鲁迅决裂整整一年后,周作人在《沉默》这篇文章后面声明废弃使用这些笔名,很可能因为这些笔名与鲁迅有着很深的牵扯,或许他们曾共同使用过这些笔名,其中就包括“仲密”这样一个已经被公认为属于周作人的笔名。周作人试图通过发表这样一个声明来与鲁迅相关的一切进行切割。然而这是可能的吗?“独应”“周逴”“仲密”这些笔名承载着周氏兄弟留日岁月的共同记忆,比起书本、碑拓等实物的分割,更难分割的是他们之间多年来的文学合作和精神联系。

一、从钱玄同与“独应”的通信看笔名的归属

这里最值得一说的是“独应”这个署名,这个署名从《天义》《河南》一直沿用到《越铎日报》,由于后来鲁迅将《河南》上发表的署名“迅行”“令飞”的几篇(也不是全部)收入了杂文集《坟》,因此通常认为“独应”系周作人。然而,所有这些文章是否能归属到周作人一个人名下?对此不少研究者提出了不同看法,但由于有周作人的回忆在,所以很难轻易推翻“独应”为周作人的说法。如杨天石先生在分析了《天义》报上“独应”文章中有鲁迅的观点后,总结说:“一九○七年,鲁迅正和周遐寿一起读书,研究文艺,筹办《新生》杂志,因而,在‘独应’的文章中反映出鲁迅的某些思想和观点并不奇怪。此外,鲁迅早年的著作有时用周遐寿的名义发表,因此上述文章中是否有部分出自鲁迅手笔,亦有待于进一步研究。”[5](P.394)这里杨天石先生虽指出“独应”文章中有鲁迅的思想观点,但前提依然是“独应”笔名属于周作人。陈漱渝先生在杨天石文章的基础上,提出“独应”当为兄弟二人共同的笔名。但最后还是很谨慎地用了“可能”这样的字眼。[6]

彭定安、马蹄疾在《越铎日报》中发现四篇文言文:在社论栏发表的《望越篇》(1912年1月18日)、《望华国篇》(1912年1月22日),在“禹域秋阳”专栏发表的《尔越人毋忘先民之训》(1912年2月1日),在“黄钟”专栏发表的《民国之征何在》(1912年2月2日), 这几篇文章分别署名“独应”或“独”,彭定安和马蹄疾经过分析后认为这四篇文章都是鲁迅佚文。[7]但1981年版和2005年版《鲁迅全集》中并未收入这四篇文章,可见周作人回忆影响力之大。

近年来又有不少研究者提出了周氏兄弟早期署名问题,如孟庆澍提出了鲁迅和周作人留日早期彼此在场的概念,认为:“1907年的周氏兄弟显然处在一个关系密切、互相影响的阶段,无论是阅读、写作与思维,都有彼此在场的特征。因此,这一年周作人在《天义》发表的一系列诗文,也应该将鲁迅的存在考虑进去。”[8](P.107)但他又认为“独应”究竟是否是周氏兄弟共用的笔名,还需要进一步地论证:“发表在《天义》上的文章是否有鲁迅撰写的部分,迄今为止未有更进一步的讨论和更明确的结论,但《天义·衡报》的整理者还是将‘独应’视为‘周树人、周作人兄弟在日本期间共用之笔名’——虽然并没有给出依据。”[8](P.108)

尽管大量证据都支持“独应”笔名系兄弟二人的共同笔名,在《天义》《民报》《河南》《越铎日报》上发表的署名“独应”的文章在内容上、文字上与鲁迅有明显的关联,体现了鲁迅那时的思想立场,却因为很难拿出确定无疑的证据,故《鲁迅全集》中始终未收入“独应”的文章,诸多文集的注释中也指出“独应”即周作人,很多研究者也以“独应”“周逴”系周作人为前提来研究《红星佚史》等译作。最近北京鲁迅博物馆整理出版了钱玄同所藏周作人书信,其中有署名“独应”的两封信。笔者认为这两封信为“独应”的归属提供了进一步的证据。

需要指出的是陈漱渝先生较早就注意到在北京鲁迅博物馆保存的钱玄同写于1919年1月26日的一张明信片,明信片的正面写着“宣外南半截○○绍兴县馆周豫才先生二十六日”,背面内容如下:

前日你说的“撒拿吐瑾”可治神经衰弱。并且又说,此种毛病,须要常吃药,不可吃了一点就算。现在要问你,这“撒拿吐瑾”是否可吃?怎样吃法?可否接连吃他一两个月?这药的“天名”怎样写法?(天名一作□名)还是非买“白天”不可呢?还是“黄天”的(即扶桑之都)的也可以吃呢?我近来不眼,精神郁伊,实在觉得很苦,所以要想吃这药。

独应兄

浑然白

[一九一九年一月]二十六日[9](P.12)

陈漱渝先生分析了这张明信片的内容,指出:“信中的‘独应兄’虽然不排除是指周作人,但也可能是指鲁迅”,“如果钱玄同在这封信中所称的‘独应兄’,是指鲁迅,那就说明‘独应’可能是周作人和鲁迅在日本一度共同使用过的笔名。这个假说如能得以成立,那署名‘独应’的文章中反映出鲁迅的某些观点就更不足为奇了。”[6](P.115)尽管有这样一张明信片,但研究者仍不敢下断语,因为也存在这种可能,当时兄弟二人同住在绍兴会馆,所以明信片收件人写鲁迅(周豫才),但内容却是给周作人的。其实同一天钱玄同日记中有记载,可以证明这张明信片确实是写给鲁迅的。[10](P.344)

最近北京鲁迅博物馆整理出版的周作人致钱玄同的一批书信中有两封信落款署名“独应”,可以帮助我们判断“独应”的身份。第一封时间是1918年12月14日,内容如下(原文竖排,每行字数不等):

浑然仁善的阿哥,合用砚瓦的大的人的高台的底下。长久离开了

鹿尾巴的教训,时时刻刻狠深的跑马般的想念。现在是

筹画的运气极吉祥,

道德的鞋子狠平和:伸著头望

灵芝的相貌,实在狠深蕴草的颂扬。现在说话了。有一个破的朋友想得两本《新鲜小伙子》里边的《算命先生号》,听说

尊贵的地方有这东西,可不可以请于磕头一到国子监来的时候丢下。侥幸极了,侥幸极了。特地这样达出意见,恭恭敬敬的

请问

文章的平安,爬在地上恳求

明晃晃的照著不曾说完。

呆而且小的兄弟独应 一钱五分

阳历腊月中浣四号[11](PP.2-5)

这封信笔迹是周作人的,因此收入周作人书信集,但《钱玄同文集》中收有一封致周豫才的信,内容如下:

豫才仁兄大人阁下:套言不叙,久违

麈教,时切驰思,辰维

筹祺迪吉,

道履绥和。引企

道仪,良殷藻颂。前闻偶抱

清恙,想

吉人天相,实占勿药之爻矣。弟

滞迹京华,无善可陈,尚幸贱躯托

庇粗安,差堪告慰

锦注耳。专肃,敬请

吉安。伏惟

朗照,不宣。

令弟启明兄前叱名请安。

阖弟均此。

同研弟 钱怡 顿首

夏历一阳月上浣九日[12](PP.2-3)

对照两封信的内容,这封落款署名“呆而且小的兄弟独应”的信,显然是1918年12月11日钱玄同致“豫才仁兄”的回信。这封信由周作人录写,笔迹是周作人的,但信的内容是兄弟二人给钱玄同的回复。也就是说,“独应”系兄弟二人共用的署名。这封信无疑为“独应”笔名的归属提供了一个直接的证据。需要指出的是《新青年》1918年第5卷第6号发表的补白文章《言对文照的尺牍》,署名“莫笑”(当为刘半农),这篇文章将文言信用打趣的口吻翻译成白话,与钱玄同和周氏兄弟的通信内容几乎是一样的,由于发表或书写的时间相近,所以很难说哪位是原创者,很可能是几个人共同打趣的成果。

第二封时间是1919年1月28日,内容如下:

日前老兄说有哀先生振英(瓦屋案哀姓古已有之,盖羊角哀之后也)译的嗃女士所做论远西元曲的文章,要请我鉴定,就请随时交下。因为我近来颇“懒”——庵之——于做事,一时恐鉴定不成;故所以须早日送来,则放在桌上,乃能随时动笔,在《新青年》メ切以前,可以送还而收入也。岂不懿欤?

浑然兄

独应 一月廿八日

案此二字见《南华真经》中,应依《札记》以佛理解说之。[11](PP.8-9)

信中有许多隐语或戏语,“哀先生”即袁振英(1894—1979),别名仲斌,曾用名震瀛、震英等,广东人。1915年考入北京大学英文门(西洋文学系),积极参加新文化运动,系《新青年》杂志撰稿人。1917年创建“实社”,出版刊物《实礼自由录》。1918年在《新青年》“易卜生专号”上发表《易卜生传》。信中提到的“嗃女士所做论远西元曲”的文章,当为发表在《新青年》1919年第6卷第2号的《近代戏剧论》,署名(美)高曼(E.Goldman)著,震瀛译。

此信落款署名独应,还对这个笔名的由来做了解释。《南华真经》即《庄子》,《札记》当指郭象注《庄子》的序,其中有“故未始藏其狂言,言虽无会而独应者也”之句,大意是:言说虽然无人相合,却独自应答。对于“独应”这个笔名的来由,周作人后来的说法是故典出在《庄子》里,不过是怎么一句话,那现在已经记不得了。对于这样一个用了多年的笔名,却记不清其来历,这是说不过去的。事实上,周作人对于早期另一个笔名周逴的解释也很含糊,这或许也说明了这些笔名不是他本人所起。

此信系周作人的笔迹,周作人日记里也有记载[13](P.7),很难从内容上判断钱玄同此信究竟写给周作人还是兄弟二人。不过现存1919年1月31日钱玄同致鲁迅周作人兄弟二人的信中,提到“哀公”,信的前两段内容如下:

今天(西历一千九百十九年,大日本帝国大正八年,大中华民国八年,元月卅一号。即戊午年十二月除夕。〈按夕当作朝〉)早晨寄出一封骈体信,此时或以达览。日将午,得庚言先生来片。现在(二月一号上午一点多钟)又得仲由氏来信。对于胡先骕词中予言之人之大作,吾三人均有论列,可谓英雄所见略同(一作天下英雄惟使君与操耳。一作东海西海心同理同)矣。

哀公大作,既是难改,亦是无法。但不知能否将其文欠亨处略略斧改一点?其勉强可将就者,就将就过去便了。如其仲由君可以效劳看看,最佳。因为他不远万里寄来,如若不登,似乎不妙也。[12](P.9)

钱玄同这封信第一段中的庚言和仲由,当分别指鲁迅和周作人,第二段中的仲由当指周作人。推测起来,应该是鲁迅(独应)表示袁振英的文章很难改,打算让周作人(仲由)帮忙看看。所以钱玄同表示“如其仲由君可以效劳看看,最佳”。此信第三段谈及标点符号事,既提到独应君的主张,又提到“仲密所虑”,有可能只是钱玄同的游戏文笔,但很可能他以“独应”指鲁迅,以“仲密”指周作人。因此信是寄给兄弟二人的,故信末戏称二人为“鲁仲连君”。

钱玄同1906年9月入日本东京早稻田大学,从1907年9月起至1908年3月他经常参加刘师培等举办的社会主义讲习会,1908年4月起参加了章太炎的国学讲习班,与周氏兄弟一起师从章太炎研究国学,1910年初归国。虽然在钱玄同留日时期的日记中很少提及周氏兄弟,但对这兄弟俩的这段留学生活,他可以说是知情者。《新青年》时期他力劝鲁迅写点什么,应该也是因为他深知鲁迅留日时期所从事的文学翻译创作活动。

二、兄弟合作及署名问题

如上,关于“独应”究竟是谁的署名,应该说钱玄同与周氏兄弟的书信已经为我们揭晓了谜底,“独应”当为鲁迅和周作人共同的笔名,而且从钱玄同的角度来看,这个笔名主要属于鲁迅。这个笔名反映了兄弟二人早年不分彼此的合作关系。他们在翻译上的合作当早在鲁迅留日不久就开始了,署名“独应”的文章当视为鲁迅与周作人合作完成,这显然更符合周氏兄弟当初翻译和创作的实际,也更能完整地体现鲁迅当时的文艺观。可惜早年的书信(鲁迅留日初期、周作人在绍兴时期)均已不存,此后又因兄弟失和致使这一段往事被湮没。其实,从现存的20封鲁迅致周作人的书信中,我们也还能窥见一斑。这20封信,第一封时间为1919年4月19日,这时周作人在东京;其余19封时间为1921年6月30日至9月17日,这段时间周作人因患肋膜炎在北京西山碧云寺养病。信中所谈多数与翻译有关,如1921年7月13日这封涉及翻译的内容如下:

二弟览:Karásek的《斯拉夫文学史》,将窠罗泼泥子街收入诗人中,竟于小说全不提起,现在直译寄上,可修改酌用之,末尾说到“物语”,大约便包括小说在内者乎?这所谓“物语”,原是Erzählǔng,不能译作小说,其意思只是“说话”“说说谈谈”,我想译作“叙述”,或“叙事”,似较好也。精神(Geist)似可译作“人物”。

由世界语译之波兰小说四篇,是否我收全而看过,便寄雁冰乎?信并什曼斯キ小说已收到,与德文本略一校,则三种互有增损,而德译与世界语译相同之处较多,则某姑娘之不甚可靠确矣。德译者S. Lopuszánski,名字如此难拼,为作者之同乡无疑,其对于原语必不至于误解也。惜该书无序,所以关于作者之事,只在《斯拉夫文学史》中有五六行,稍缓译寄。[14](PP.391-392)

这封信所谈译文,一是有关周作人当时从波兰巴音的世界语《波兰文选》中译出的四篇小说,他翻译的四篇小说是戈木列支奇的《燕子与蝴蝶》、普鲁斯的《影》、显克微支的《二草原》、科诺布涅支加的《我的姑母》,分别刊于《小说月报》第十二卷第八、九、十号。由鲁迅的这封信可以看到,这四篇译作他是“收全而看过”,这个“看过”应该是大体上校对过。鲁迅还从捷克作家约瑟夫·凯拉绥克的《斯拉夫文学史》中直译了一段对波兰女作家科诺布涅支加的介绍,周作人在小说译文后面的作者简介中引用了鲁迅的译文。[15] 另外,信中还提到周建人从英文本转译的波兰作家什曼斯基的《犹太人》,鲁迅也“与德文本略一校”。在1921年7月16日致周作人的信里,鲁迅将周建人所译《犹太人》的译文寄给周作人,从信中可以看出这篇译作名曰周建人译,其实鲁迅和周作人下了不小的功夫帮助校对,据《鲁迅全集》注释,周建人的这篇译作经周作人据世界语《波兰文选》校对,又由鲁迅据洛普商斯奇(S. Lopuszánski)德译本校订。鲁迅在这封信中又从约瑟夫·凯拉绥克的《斯拉夫文学史》中译了一段作者介绍。这篇译作刊于《小说月报》第十二卷第九号(1921年9月),后面所附翻译背景介绍当为周作人所作,其中就引了鲁迅所译出的这段作者介绍:

Dr. Josef Karásek《斯拉夫文学史》Ⅱ.§17.最新的波兰的散文。

Adam Szymanski也经历过送往西伯利亚的流人的运命,是一个身在异地而向祖国竭尽渴仰的,抒情的精灵(人物)。从他那描写流人和严酷的极北的自然相抗争的物语(叙事,小说)中,每飘出深沉的哀痛。他并非多作的文人,但是每一个他的著作事业的果实,在波兰却用了多大的同情而领受的。[14](PP.396-397)

从以上所举两封信中,我们大致可以窥见鲁迅与周作人在翻译外国文学作品时是如何密切合作的:通常是周作人翻译的作品由鲁迅校对,关于翻译哪些作品或出版,鲁迅也往往有所主张或给出建议。自然有时鲁迅自己的翻译也会向周作人请教,如1921年8月30日致周作人的信中,鲁迅为《小说月报》翻译《近代捷克文学概观》,其中几个捷克词语的翻译,他在信里询问周作人是否妥当。由这两封信也让我们看到,鲁迅与周作人的合作模式。之前通常认为由周作人口述或笔译,鲁迅笔述或修改,实际上应该还存在一种模式,即鲁迅从他当时掌握更熟练的日语或德语中直译部分,以便周作人采用。惟其如此,无论是鲁迅还是周作人,都更强调直译,以便不懂原文的一方能更准确地把握原作的意思。由此可见,鲁迅与周作人的合作,比之林纾与魏易等的合作,呈现出更为复杂的景观。且由于二人系兄弟关系,不分彼此,故有些研究者如张菊香等注意到,兄弟二人往往会互用笔名:“鲁迅周作人兄弟在他们早年的作品中,署名有时是互相借用的,即:有的作品为鲁迅所作,却以周作人的名义发表;也有的作品虽为周作人所写,发表时却署了鲁迅或周树人的名字;有的作品则属于他们兄弟两人合写,发表时却随便地署上了一个人的名字。对这类问题,有的在周作人生前已经予以澄清,而有的至今尚需进一步考订。”[16](P.37)故研究者应“尽可能理清究竟哪些是鲁迅的作品,而哪些又是周作人所写”[16](P.37)。但“理清”恐怕很难做到,因为原本我们认为归属于其中一人的笔名,其实本来就是两人不分彼此共用的,并不存在互用的问题。反而是因为将这一笔名归于某一人名下,造成了“作者为谁”的困惑。

综上,笔者的结论是,鲁迅和周作人留日时期以“周逴”“独应”“三葉”“仲密”署名发表的文章不能简单地归于周作人一人名下,视为兄弟二人以共同笔名创作更为妥当。当然这里也涉及一个问题,就是该怎么解释有些译本再版时明确署周作人的名字,鲁迅生前并无异议?例如,1921年上海群益书社重新出版《域外小说集》,署名“译述者 周作人”,这是在兄弟怡怡之时;1933年商务印书馆重新出版《匈奴奇士录》,署名“周作人”,这是在兄弟失和之后。这是否确定译者为周作人?恐怕不能如此简单地认定。《域外小说集》系兄弟合作是不能否认的,1909年出版时第一册、第二册前面均署“会稽周氏兄弟纂译”,且在版权页注明“发行者 周树人”,所以,鲁迅的归属权是很明确的,由其主导翻译出版这二册小说集也是毋庸置疑的。另外,收入《域外小说集》的小说,即便有些归入周作人名下,如《一文钱》《默》(初名《寂漠》)等,其中也仍有合作翻译的成分。总之,不能仅仅根据周作人后来的回忆来认定留日时期周氏兄弟发表作品的归属。至于兄弟二人早年合作翻译的小说后来大多被归入周作人名下,笔者在此不揣冒昧提出一点看法。

其一,早年的有些译作,由周作人从英文翻译过来,鲁迅主要承担了文字校改及出版等工作,所以鲁迅觉得署名周作人也未尝不可。以现存的1909年的译文《神盖记》手稿为例,可以看到在周作人翻译的文字旁边,有鲁迅做的修改,正体现了那一时期兄弟合作的面貌。尽管当年一部译作的出版包含了兄弟二人共同的心血,鲁迅的付出也不见得少,但鲁迅并不计较署名问题。特别是在兄弟怡怡之时,鲁迅是不计较的,至于1933年周作人重印《匈奴奇士录》,鲁迅作何感想,无法知晓,但这一时期鲁迅对于京派与海派的合流是大加嘲讽的,对于林语堂、周作人等提倡的幽默闲适文学是激烈抨击的,这或许也说明了鲁迅的一种态度。

其二,周作人于1917年进入北京大学,主要教授欧洲文学史,比起在教育部工作及在大学兼职教授中国小说史略的鲁迅而言,更需要仰仗以往外国文学翻译方面的成绩和资历。考察晚清留日学生回国后的情况可知,是否获得正规学历对于他们在民国后的履历是有一定影响的。章太炎在东京讲学期间开设的国学班小班的八位学员中,周氏兄弟和钱玄同、龚宝铨四人留学日本,虽有真才实学却没有获得毕业证书。其中,鲁迅早在1912年得到蔡元培的召集,进入了教育部任职;钱玄同依靠兄长钱恂之力,于1913年赴京任教职;龚宝铨留在浙江,走的是从政之路。周作人没有学历证明,鲁迅能向蔡元培推荐成功,无疑需要强调其才学。从朱宗莱1917年入北京大学后被傅斯年等新潮学生挑剔学问一事可知,虽有蔡元培的支持,要在北京大学立稳脚跟也并不容易。周作人能够在北京大学教授欧洲文学史,当得益于他早年与鲁迅一起发表了一批翻译著作。不仅翻译,周氏兄弟早年在古籍搜集整理上也合力协作,不分彼此。以鲁迅的《会稽郡故书杂集》为例,1915年2月在绍兴木刻刊行,当时署的是周作人的名字。对此,许寿裳在《关于〈兄弟〉》一文中写道:

说到这里,现在要将鲁迅对于兄弟作人的友爱情形,略略提明,依《鲁迅年谱》,在一九二三年,八月迁居砖塔胡同之前,他们两个人真是“兄弟怡怡”。鲁迅在东京不是好好地正在研究文艺,计划这样,计划那样吗?为什么要“归国,任浙江两级师范学堂生理学化学教员”呢?(一九○九年)这因为作人那时在立教大学还未毕业,却已经和羽太信子结了婚,费用不够了,必须由阿哥资助,所以鲁迅只得自己牺牲了研究,回国来做事。鲁迅在《自传》中,所谓“终于,因为我的母亲和几个别的人很希望我有经济上的帮助,我便回到中国来……”,“几个别人”者,作人和羽太信子也。即此一端,可知鲁迅之如何以利让弟!又鲁迅留心乡邦的文献,“辑成《会稽郡故书杂集》一册,用二弟作人名印行”(一九一五年),是为什么呢?搜辑古小说逸文,成《古小说钩沈》十本,原也想用作人的名字刊行,又为什么呢?为的自己不求闻达,即此可知鲁迅之如何以名让弟!名和利都可以让给兄弟,我们就容易明了那《弟兄》里的一句赞叹沛君的话:“真是少有的,他们两个人就象一个人。”这是真实,并不是讽刺。[17](P.1223)

许寿裳感叹鲁迅“不求闻达”,笔者揣测,这可能并不仅仅因为鲁迅不求闻达,还有其他一些原因:有可能是因为在袁世凯政府任教育部官员的鲁迅对于著述署名有所顾忌,也可能因为在辑录故乡古籍的过程中得到周作人的诸多帮助,自然也有可能为推荐周作人入职北京大学所作的考量,希望给在故乡教书的二弟周作人增加求职的资历。而在周作人入职北京大学讲授欧洲文学史,鲁迅也在北京高校任教讲授中国小说史期间,二人有意做了分工:鲁迅更偏重搜集古籍资料,周作人更偏重搜集外国文学方面的书籍。

其三,1923年兄弟失和,使得他们早年合作的笔名和文章被刻意遗落。鲁迅1927年编辑出版《坟》的时候,只收了在《河南》上发表的署名“迅行”“令飞”的几篇长文;1934年杨霁云提议编辑出版《集外集》时,仅收了在《浙江潮》上发表的两篇译文;其他发表在《天义》和《民报》上的均未收,可能有诸多原因,是否部分也是因为系兄弟合译,所以不便收入?事实上,在周作人生前,也没有将发表在《天义》《民报》《河南》上的文章收到集子里,后人编辑周作人文集的时候才将这些文章不加甄别地全部收入。

以上推测未必全面和准确,期待更多研究者作出深入探讨。如我们所知,周氏兄弟有合有分,后来的研究者更多关注二者的“分”(失和的原因等),反而对二者的“合”(失和之前的密切合作)关注不多,也因此早年的许多译作无法纳入研究视野之中。本文重新审视周氏兄弟早期署名的归属问题,指出“独应”(“独”)笔名应为兄弟二人共同笔名,也希望对鲁迅与周作人早期文学上的合作有更多的认识,从而对鲁迅早年的文艺实践和思想立场有更全面的研究和把握。

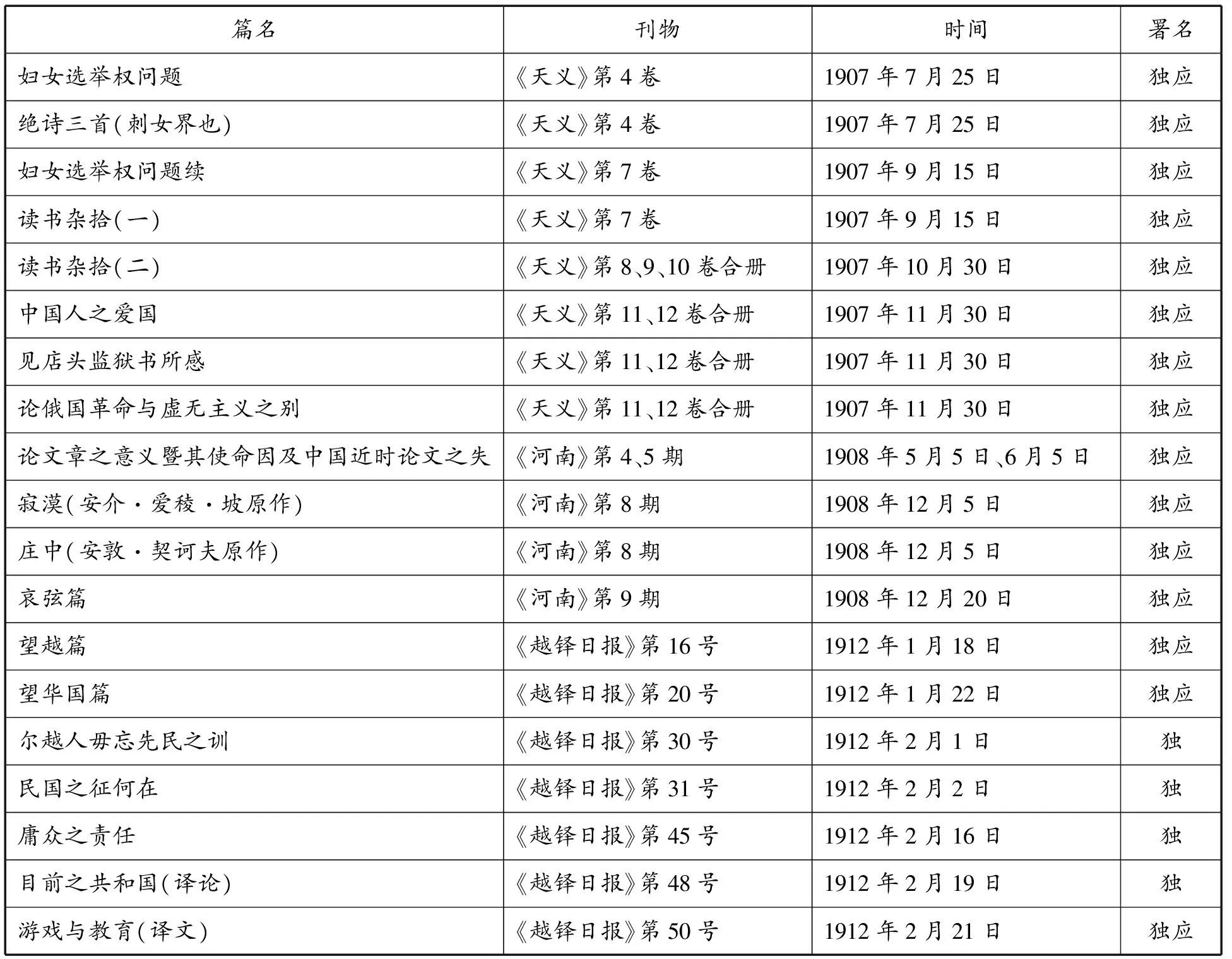

附录:周氏兄弟以“独应”(“独”)笔名发表的文章一览表