音译与国家治理*

——乾隆朝人名、地名改译研究

⊙ 邓 科 夏登山

(北京外国语大学英语学院,北京 100089;西南科技大学外国语学院,四川 绵阳 621010)

汉语文献的各民族人名、地名音译问题(下文简称“人地名音译”)在乾隆朝(1736—1795年)的官方翻译话语中占有重要位置。通过在中国第一历史档案馆清代档案文献数据库,对《清实录》《起居注》以及内阁满汉文题本军机处上谕档和录副奏折等档案数据进行检索和统计,发现乾隆君臣商讨文本翻译问题的档案至少有86件,其中申饬和改译人地名音译讹舛的上谕、奏折和题本就多达51件。这在一定程度上说明,乾隆君臣对各民族人地名等专名的音译极为重视,并通过实际的行政手段对其加以规范和管理。

先行研究虽对此类音译现象有过文献学考证[1-3],但却较为忽略在官方翻译的背景下,这些专名的音译并非单纯的语言转换问题。乾隆朝的改译政策,也不仅是为了消除译音的讹舛与不雅,还蕴含着民族团结、国家一统等治理意图。音译问题究竟是如何上升到清代国家政论层面的?乾隆君臣制定的改译方案具有什么样的特点和治理目标?对于铸牢中华民族共同体意识有何启示?这些问题尚未得到深入探讨。以满汉文史料为基础,对上述问题进行深挖和考证,或有助于揭示清代人地名音译活动与国家治理的复杂关系。

一、人地名音译问题的形成

(一)清前期人地名音译规范的缺位

从翻译与国家治理的关系来看,乾隆朝各民族人地名的音译活动是服务于清朝内政需求的“国内语际型国家翻译实践”[4]。清朝是多民族大一统王朝,公文书写中多使用满文、汉文、蒙古文、藏文和维吾尔文,因此多语种文书翻译是国家日常治理的重要环节。除大规模翻译儒家典籍外,清廷还对《辽史》《金史》《元史》《明史》《资治通鉴》等史籍开展了系列编译活动,从学理上为清朝的多民族大一统政治提供基础。

然而,在乾隆朝以前,清廷尚且缺乏明确的官方音译规范,在汉文公文及边疆舆图中人地名的音译词存在大量译音讹错,严重影响到清廷边政情报的准确性,以至于乾隆帝严饬“原译之名,实为舛谬,且各路军营奏折,似此随意译写者,不可枚举”[5]。另一方面,纪昀等人则发现,前代史书在音译外来人地名时存在俚俗不雅的译词,如将“柔然”译为“蠕蠕”[6]1。因此,乾隆帝评论道:“诚以此等无关褒贬,而实形鄙陋,实无足取。况当海寓同文之世,又岂可不务为公溥乎?”[7]121。可见,官方音译规范的缺位,对清朝的情报安全以及同文一统的王朝国家建构均有不同程度的负面影响。只不过舛谬不雅的音译问题并非形成于清代,而是源自前代书史传统中早已存在的音译现象。

(二)约定俗成的音译惯例

史书文献中人地名的音译惯例,在很大程度上是一个约定俗成的过程,对此雍正、乾隆二帝均有清晰的认识。他们深知音译词原本只作记音符号,并无褒贬之意,但政治关系或民族关系的变化,却可能造成译音取字出现曲寓褒贬倾向。雍正帝曾指出:

“敌国分隔,互相訾诋,北人以南为岛夷,南人以北为索虏,汉、唐、宋、元、明边烽不息,每于不能臣服之国,指之为虏。”[8]

乾隆帝亦延续其父的观点,指出“况前史载南北朝相称,互行诋毁,此皆当日各为其主,或故为此讪笑之词”[9]666。在此影响之下,部分原本蕴含美名、美称属性的古代民族人名、职官、部族等名称,不时被音译为俚俗不雅的字眼。如南北朝时期,河西鲜卑拓跋氏的“拓跋”(tog beg)二字“是一个由官号与官称相结合的复合词”[10]60,蕴含着某种美称属性。但因其部族与南朝(刘宋)的政治关系疏远,《宋书》和《魏书》都将这一支“拓跋”姓氏音译为具有贬义的“秃发”[10]62。

这种俚俗不雅的音译方式为何会长期存在?改译人地名等专名为何必要?乾隆帝在敕令改译《通鉴辑览》中辽金元三史人地名时,对此做了较为明确的解释:

“前以批阅《通鉴辑览》,见前史所载辽金元人、地、官名,率多承讹袭谬,展转失真,又复诠解附会,支离无当。甚于对音中曲寓褒贬,尤为鄙陋可笑。盖由章句迂生,既不能深通译语,兼且逞其私智,高下其手,讹以传讹,从未有能正其失者。我国家当一统同文之盛,凡索伦、蒙古之隶臣仆,供宿卫者,朕皆得亲为咨访,于其言语音声,俱能一一稽考,无纤微之误,是以每因摛文评史,推阐及之。”[11]1099

这段话说明,乾隆帝已经清晰认识到,俚俗不雅的译名之所以成为问题,除了有敌我矛盾造成治史者在译音选字时寄寓褒贬的原因外,还因为前代治史者大多不能兼通双语或多语,在音译时往往凭个人理解,使译词附会本不应承载的意义,进而导致译音失真、以讹传讹。后代的治史者对此又多有承袭,未能纠正其失,最终约定俗成,积习相沿。然而,作为一个多民族大一统的王朝国家,清朝要实现“同文之盛”,就必须正视这一问题,不仅要准确稽考各民族语言的音声,还要“依新定字音确核改正”[11]1099,通过译音的“阐疑传信”[11]1100,最终确立国家在多民族翻译管理中的权威性和正统性。正如马子木和乌云毕力格所言:“‘同文’与‘大一统’是一体两面,且正是清帝面对广大的疆域与各异族群的‘治道’所在。”[12]乾隆帝深究前代人地名等专名音译的历史局限,并敕谕更正的原因即在于此。

就翻译本体而言,这种约定俗成的音译惯例并非历代官方明文颁行的翻译规范,却与图里(Gideon Toury)所说的“规约”(convention)极为相似。所谓“规约”是指译者在特定语境下一致认同的行事依据,并不具有强制约束力,但随着时间推移,会逐渐内化于每个译者的常规行为之中,形成一定的选择限制[13]。对于清代公文和官方书籍的译者而言,他们很大程度上只是遵循前代的翻译规约而行事,未必会对此产生任何怀疑,直至乾隆帝将这一现象问题化。借用荣格(Carl Gustav Jung)的术语来说,这种俚俗不雅的音译方式已经成为历代公文及史书译者的“集体无意识”[14],由于早已在前代书史传统中盘桓上千年,因此难以轻易改变。

(三)清太祖朝系列《实录》与人地名音译的问题化

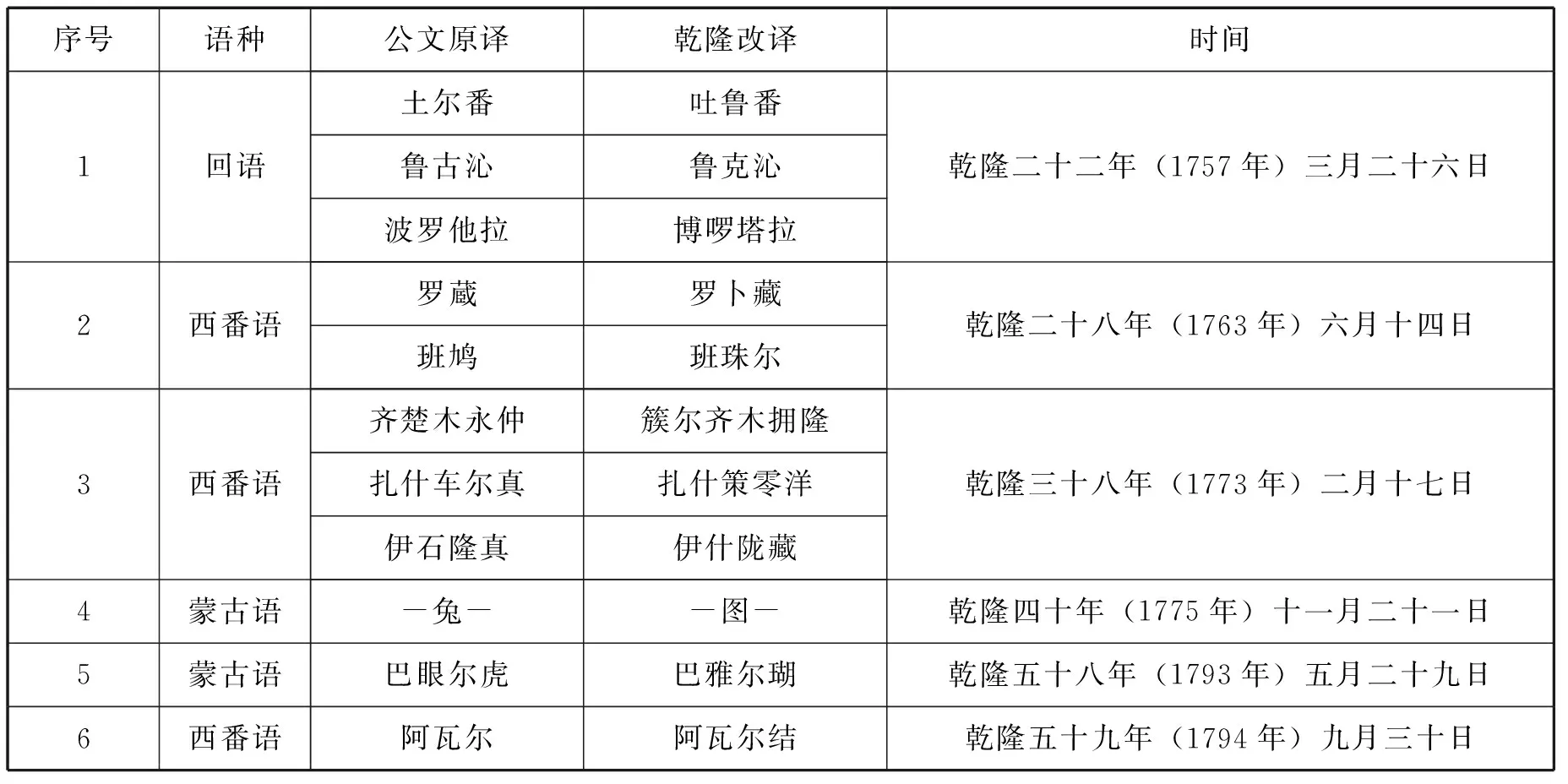

在清入关之初,清朝官方对于俚俗不雅的人地名音译现象仍处于“集体无意识”的状态。以人名音译为例,在顺治本《清太祖武皇帝实录》(1644年)中,满族、蒙古族人名的汉文音译词在俚俗程度上并不亚于明代史官的笔法(如表1),这与其后续修订本——乾隆本《清太祖高皇帝实录》(1739年)形成鲜明对比。

表1 清太祖朝人名汉译对比①

值得注意的是,自康熙朝以降,满族人汉化日益加深,他们不仅接纳了历代惯用的避讳制度[15],而且用汉字音译满语人名时不再“祇按满洲字语气写”,而是“混取汉字之义”[16],更有不少人选用寓意吉祥的汉字作为人名的译名[17-18]。可以看出,不论是普通满族民众,还是清朝官方,都对汉字人名的选字规范及其心理期待极为重视,认同和使用雅美的汉字译名已成为他们的基本共识。因此,规范化和雅化的译音选字必然会在不同程度上影响到清朝公文和官书的翻译行为。

更为重要的是,清太祖朝系列《实录》事关清朝开国史的书写,修正讹传的音译名,使用规范化和雅化的译音选字,在一定程度上也有助于清政府树立正面的国家形象,构建统一融合的多民族国家[19]。因此雍正、乾隆两朝对早期的清太祖朝系列《实录》进行了系统化的重修,重点就是改订和规范民族语人地名的音译[20]。通过表1可见,经过重修,乾隆本《清太祖高皇帝实录》中的音译词不仅出现了避讳处理,如涉及努尔哈赤人名之处统一被替换为“太祖”或“上”,而且早期音译名中不雅训字眼也都被替换为相对中性、文雅,甚至溢美之字。

从翻译策略来看,乾隆朝的音译改译方案很大程度上是针对俚俗不雅的音译传统而开展的“抵抗式”(resistant)翻译,只不过这种“抵抗”并非韦努蒂(Lawrence Venuti)式的异化翻译[21]。经过汉字文雅化处理的满族、蒙古族人地名适应了汉文化的命名规范,能够缩小与汉语人地名之间的心理距离,弱化“异族”的刻板印象,因此具有改善统治者形象、巩固民族团结、促进民族融合等积极作用。在某种程度上,重修清太祖朝系列《实录》不仅使俚俗不雅的音译实践问题化,而且在俚俗与文雅的音译词之间制造了更大的政治文化张力。当然,这一切的前提必须是清政府已经熟谙汉文化的命名传统与译名传统,进而才能做出符合其治理目标的改译方案。

二、改译的目标与方案

(一)改译之下的治统

据乾隆帝所述,其本人自幼习得满、汉、蒙古三种语文,后因维护国家安全、促进民族团结等需要,又先后学习了回语(维吾尔语)②、西番语(这里指嘉戎语)和唐古忒语(藏语),对于各语种包含的名物器数等概念词汇了然于心[22]。因此对于人地名音译中出现的舛误或俚俗字眼,乾隆帝往往能够敏锐觉察,并时常针对公文中出现的音译问题给出具体的修改意见,如表2。

表2 乾隆帝改译公文中人地名音译词的部分案例③

就西番语的人地名音译问题,他明确指出:

“方今一统同文,凡属旧部新藩地名,无不悉协本来音韵,岂有边徼诸番,转听其名译紊淆之理?此等西番字音,必当以清字对之,方能悉叶。此后应将番语译出清字,再由清字译出汉字,始不至如前此之鄙陋可笑。”[11]1905-1906

这段上谕发布于清朝平定两金川期间,其表面虽然是讨论译音“鄙陋”的问题,但实则关乎“军务番情”准确传递。从内容来看,乾隆帝不仅清楚这些译名未能准确转写原语音韵,而且认为这种现象不符合“同文之治”的政治需求。因此,他要求所有西番地名全部以清字(即满文)进行转写,再从满文音译为汉文。此举或是有意扩大满文在边政公文系统中的权威性,但可能也有一定的实际意义。相对于羌汉语音的互译,清朝大量的翻译职官都是以满汉互译作为核心职能,对于满汉语言的对音显然更为熟悉,并且作为表音文字的满文在语音转写方面较汉文更具优势,以满文为中介来规范译名,可以增强译音的准确性,藉此降低军务情报上的误差。

如果说乾隆朝在公文领域的人地名改译主要针对的是治理技术的改进,属于治统的层面,那么关于辽、金、元、明四朝史事中的人地名改译,则将音译问题上升到了政治法统的地位,即道统的层面。

(二)改译之下的道统

针对前代史书中俚俗不雅的人地名音译现象,乾隆帝曾评论“内中国而外夷狄,此作史之常例”,其本质“亦不过欲辨明正统,未有肆行嫚骂者”,但前代修史者却“以中外过为轩轾,逞其一偏之见,妄肆讥讪”[9]666,特别是以穿凿附会的译音取字,在正史中肆意轻贬“胜国”[7]177(即辽、金、元等前代王朝),不仅导致前史的译音“辗转失真”[11]1099,而且“骋私臆而废正道”[9]666,违背了儒家“传信示公”[23]177的治史传统。一方面,作为女真后裔,清朝帝王对金朝女真人有着强烈的族群认同。1616年,努尔哈赤就是以“金”为国号建国(史称“后金”),满文称aisin gurun(爱新国),aisin(爱新)即“金”之意。因此,乾隆帝指出“我朝得姓曰爱新觉罗氏,国语谓‘金’曰‘爱新’,可为金源同派之证”[24]。另一方面,满族人与契丹和蒙古同为关外民族,服发相类,且拥有可资其借鉴的治理经验[25]。因此,清廷以满文翻译《辽金元三史》,以及改译三史中俚俗不雅的人地名,不仅是为了以史为鉴,而且与重修清太祖朝《实录》相似,关乎清朝国家形象的重塑。

在此基础上,乾隆帝还进一步将解决音译问题的关键放到儒家史学的核心理念之上,即“辨明正统”和“传信示公”。这显然与顺治朝以来,清朝将“崇儒重道”[26]作为治国理政的主要方针不无关系。清朝入关后,历代清帝均以“中国”共主自居,竭力将清朝塑造为华夏正朔的形象[27]。从史学与政治的关系来看,乾隆帝认为,史书中无处不在的褒贬笔法能够影响“世道人心”[7]177,这关系到清廷如何有效地“辨明正统”,并在此基础上进一步阐发多语文政治下的“大一统之义”[9]666。在改译辽金元三史人地名的过程中,乾隆君臣期望通过制度化手段厘正并规范三史人地名的讹舛与鄙陋,最终达到“折中鉴远,正俗同文”④的文化目标。就音译行为本身而言,所谓的“同文”实际应指“同音”,即以不同语言的文字准确地表记同一个发音,实现跨语际的音韵互通,从语言形式上打破族际沟通的屏障。但作为儒家经学的重要概念,“同文”始见于《礼记》——“今天下车同轨,书同文,行同伦”[28]9a。郑玄、孔颖达认为,这种车书同文的“大一统”构想必须以“非天子不议礼,不制度,不考文”[28]9a作为前提,即在大一统背景下,天子是唯一有资格统一和规范天下仪礼、法度及文字的人。在这里,“天子”既是皇帝个人,更象征着皇帝所代表的王朝国家。因此,对清朝而言,译音之“同文”可能既表示统一的国家语言规范,也象征着王朝国家翻译实践的政治伦理诉求——多民族大一统国家的语言管治权应该统归国家所有。这既是礼制之所在,也是衡量大一统政权合法性的重要标准。因此,就“同文之治”而言,人地名音译和改译是维护国家统一和稳定,以及培育民族共同体意识极为重要的文化策略。

(三)改译的技术路线

乾隆君臣对人地名音译问题的整治并未止步于政令层面,而是一方面,从技术上消除音译实践中俚俗不雅的译名倾向;另一方面,又借助制度化的翻译管理,建立起相对完善的译音规范。

从技术层面来看,乾隆帝认为:

“稽古语言文字之传,不能不随方随时,代为变易,将欲观其会通,惟音义而两端为之枢筦。独是施之于翻译,则以字之不得其音而舛者,亦以字之强索其义而逾舛。向评《通鉴辑览》,纠前史译本失真,则有校正《金元国语解》之命。”[29]2-3

乾隆帝意在阐明,研究古代的语言文字必须重视语言的时空演变,并且从音、义两个方面同时进行考证,唯此方能做到融会贯通,这是一种非常理性的语言对比研究的理念。然而,前代汉文史书在音译他者民族的人地名时恰恰失此两端,进而导致前史译本失真,这是他敕命校译《金元国语解》的直接原因。因此,在方法论层面,除纪昀等人声明必须遵从“名从主人”[6]1的原则外,乾隆帝本人也提出“对音本无义”[29]5的音译观,主张“考其真于译音,而通其用于韵学”[30]134,通过训诂考据把握民族语词汇的“本音本义”[31];同时竭力摒除宋明修史者义理穿凿的译法,对前史偏谬之处“量为删润”[9]667,以显示“大公至正,无一毫偏倚之见”[9]666。

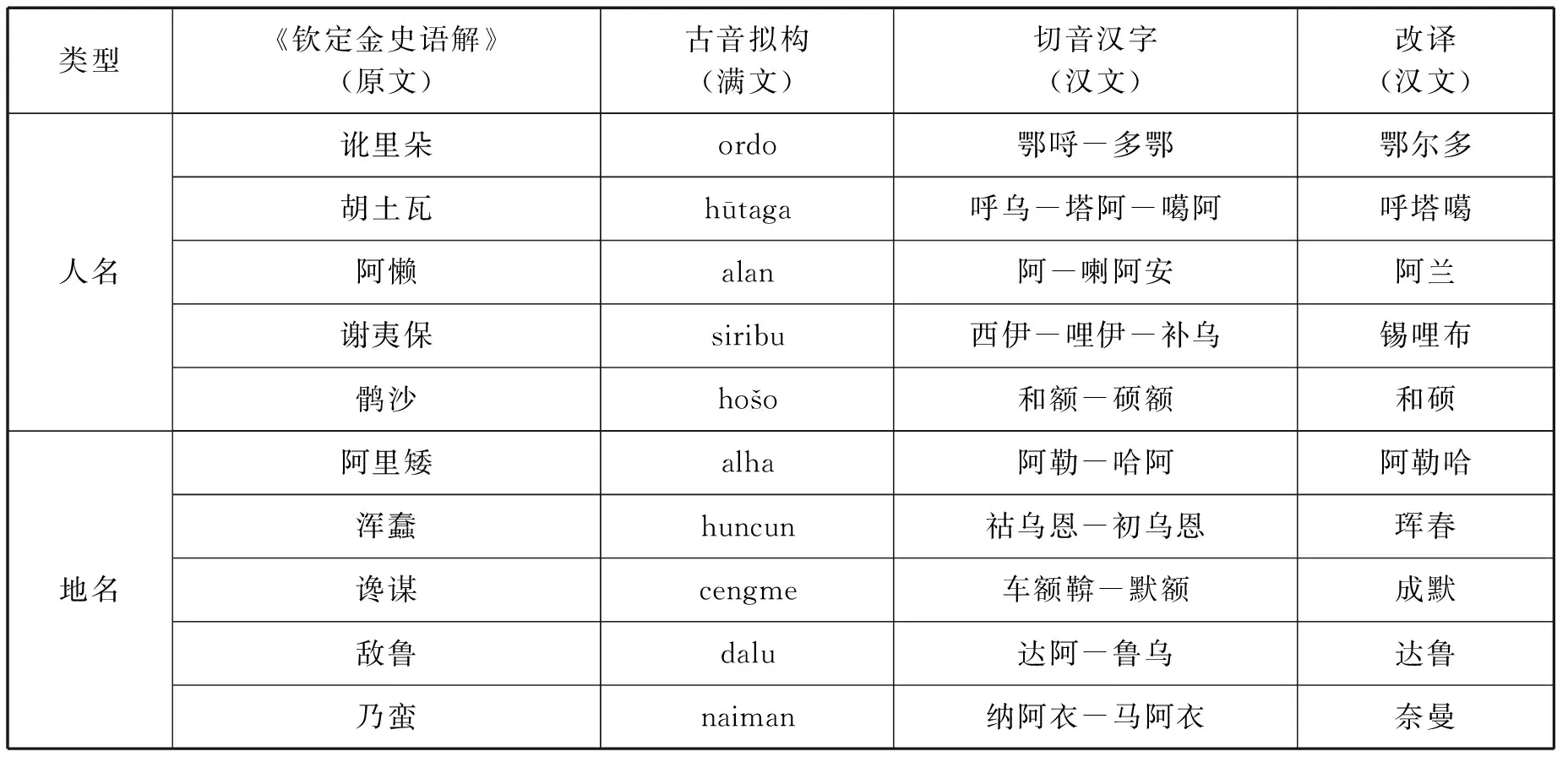

以辽金元三代史料中的人地名改译为例,为了实现上述目标,乾隆君臣通过内翻书房及方略馆等机构,在翻译管理层面制定了严格的音译流程[6,32]:

(1)古音构拟:以索伦语(今鄂温克语)、满语和蒙古语为主要参照,以满文作为统一的语音转写工具,分别对辽代契丹语、金代女真语和元代蒙古语进行古音溯源和构拟,试图借助满文的“国书”地位及其作为表音文字的优势,还原三种语言在历史上的“本音”。

(2)切音正字:以古音构拟为基础,参考《十二字头音训》《清文鉴》《同文韵统》和《清汉对音字式》等双语及多语文官修辞书,重新厘定民族语人地名的汉字切音标记,并按钦定的对音选字方案选取意涵雅驯的汉字,替换旧译名中的失真名词和俚俗字。

据表3可见,前史中人地名音译词所使用的俚俗字眼,均得到了不同程度的雅化处理。凭借改译辽金元三史人地名的成功经验,乾隆君臣随后逐步将新的音译规范推广至《四库全书》等其他大型官修图书项目中,使其影响达到了最大化:

表3 《钦定金史语解》(1782年)人地名改译示例⑤

“至此书(即《辽金元三史国语解》)出,而前史之异同得失亦明。不但《宋》、《明》二史可据此以刊其讹,即《四库》之书,凡人名、地名、官名、物名涉于三朝者,均得援以改正,使音训皆得其真。”[6]3

清朝《四库全书》的编纂实际上伴随着全国范围的禁书活动,大抵史部、子部和集部中俚俗不雅的人地名音译词都遭到了挖改和禁毁⑥。自嘉庆朝开始,有关改译辽金元三史人地名的判例被进一步载入《大清会典事例》之中⑦,以国家典制的形式为官方翻译实践中的人地名音译活动提供了规范与参考。

三、结语

乾隆君臣耗费五十余载,以巨大的人力和物力整治区区音译问题,其背后的国家治理目标显然不止于译音的准确性这一点。这一翻译事件本身不可避免带有王朝国家翻译实践的历史局限性。但是不可否认,从翻译与治理的关系来看,其改译政策纠正了以往俚俗不雅的音译传统,对于清朝国家形象的塑造、国内各民族的平等、团结与融合不无裨益,对于国家一统背景下中华民族共同体意识的形成也有积极的推动作用。1951年,新中国颁布《关于处理带有歧视或侮辱少数民族性质的称谓、地名、碑碣、匾联的指示》,在某种程度上也是对这种民族和谐理念的继承与发展,是我国在语言及翻译政策上铸牢中华民族共同体意识的当代举措,足见音译对于多民族大一统国家治理具有不可替代的功用。挖掘、考证乾隆朝人地名改译事件的社会过程,不仅对于进一步认识清代基于国家治理的音译历史不无裨益,对于当前铸牢中华民族共同体意识亦不无启示。

注 释:

①满文人名按穆麟德拼音方案转写为罗马字母,下文与此相同。

②清代的“回语”并非元明时期所谓的“回回语”(一种早期新波斯语),也非9—14世纪高昌回鹘人的回鹘语,而是清代“回部”(即天山以南信奉伊斯兰教的维吾尔族人)所使用的语言。

③摘录自中国第一历史档案馆《清实录》《清会典》全文检索数据库:https://fhac.com.cn/search_fulltexts.html;中国第一历史档案馆藏军机处上谕档乾隆朝二十八年六月十四日第1条;乾隆朝五十九年九月三十日第1条。

④见中国第一历史档案馆藏清代军机处录副奏折·乾隆四十六年(1781年)十月二十六日,和珅“奏报辽金元三史办理全竣并恭请御制序文等事”,档案号:03-1153-015。

⑤语料摘取自《钦定金史语解》,德国国家图书馆藏乾隆四十七年(1782年)内府刻本,查询号:PPN3306130605。

⑥见中国第一历史档案馆藏清代朱批奏折·乾隆五十年(1785年)四月二十六日,刘秉恬“奏为查明御批通鉴纲目三编并明史一书所载元朝人名层见叠出请敕各省校对更正事”,档案号:04-01-38-0015-006。

⑦见中国第一历史档案馆《清实录》《清会典》全文检索数据库:https://fhac.com.cn/search_fulltext.html?kw=辽金元。