过度诊断的概念及影响因素研究综述

严俊涛,魏 艳,朱致旭,彭宇欣,陈英耀

1复旦大学公共卫生学院,上海,200032;2国家卫生健康委员会卫生技术评估重点实验室(复旦大学),上海,200032

随着医学研究成果和诊疗技术的更新以及疾病定义的扩大,越来越多的证据开始表明过度医疗正损害人群的健康,主要包括:过度用药、过度治疗和过度诊断等行为[1]。其中,“过度诊断”这一概念自2011年Welch等人的《过度诊断:追求健康却使人患病(Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health)》一书出版后,才逐渐得到广泛关注,并被患者、医生、学者认定为全球公共卫生问题[2]。

目前,全球范围内出现了严重的过度诊断现象,例如:恶性肿瘤筛查项目致力于检测出无症状或不会导致死亡的早期恶性肿瘤[3];高敏感度的诊断技术可识别出极其微小且良性的“异常”等[4]。越来越多的证据表明,过度诊断易出现在恶性肿瘤筛查及部分慢性病(如高血压、慢性肾病、肺栓塞等)领域[1]。以甲状腺癌为例,《美国医学会杂志》(JAMA)已将甲状腺癌的过度诊断作为2018年度十大过度医疗行为之一[5],而在我国同样存在此类过度诊断问题[6]。在全球多数国家中,甲状腺癌的发病率高但死亡率普遍较低的流行病学模式在很大程度上被研究者归因于过度诊断效应[7]。

鉴于过度诊断的普遍存在及潜在的严重危害,对这一医学概念的学术讨论和重视程度正在日益增加。近年来,国内外以“过度诊断”为主题的研究发表趋热势头显著,但由于过度诊断是医学发展过程中难以避免的认知缺陷,当前医疗领域业内及学界尚未就过度诊断的定义和评价达成共识[8]。目前,美国、韩国等发达国家已有初步研究,而我国对过度诊断相关概念及后续过度治疗的研究总体相对薄弱,处于起步阶段且主要关注基本情况的定性梳理[9],国内研究主要涉及部分重点疾病(如肿瘤、出生缺陷、部分慢性病等)[10],总体上相对分散。因此,本文通过整理现有国内外研究文献,综合梳理过度诊断的概念及其影响因素,主要围绕过度诊断的概念、影响因素等方面进行综述,为后续研究提供参考和依据。

1 过度诊断的概念

1.1 过度诊断的定义

过度诊断(overdiagnosis) 这一概念可以追溯至 20世纪 50年代,虽然目前学术界尚未明确统一“过度诊断”的定义,但总体已形成较普遍的认识。结合现有研究,对“过度诊断”概念的定义作简要梳理。总体上,过度诊断的发生应包含一个事实和两个先决条件:①存在一个相对巨大的潜在患病群体;②筛查的普及度与发病率呈正相关关系;③诊断后的疾病可不急于处理而作必要的观察,通常容易发生在慢性肾病、糖尿病和一些精神疾病领域[8]。

目前,国内外对过度诊断较公认的定义为:无症状的人被诊断患有不会导致症状或死亡的疾病[11],它可能会引起患者的焦虑情绪,并进一步导致过度治疗和资源浪费。该定义得到较多学者的认同,如Moynihan等将狭义的“过度诊断”定义为:无任何症状的人被诊断出患病,而该疾病最终无法出现症状或导致早亡[2]。并将广义的“过度诊断”归纳为:过度医学化以及随之引发的过度治疗、诊断外延、阈值改变和疾病贩卖等问题,这些都促使存在轻度健康问题或低疾病风险的人群被归类为患者[12]。Rogers等人也提出了类似的概念:过度诊断指患者未从诊断中获益,因为诊断出的“疾病”对该个体而言是“无害”的[13]。同时,肿瘤领域的过度诊断受到更多国内外学者的关注,Welch等人将被过度诊断的恶性肿瘤定义为不进展的恶性肿瘤,或者进展缓慢、不引发临床症状和死亡的恶性肿瘤[8];滕卫平则将恶性肿瘤发病率增加而死亡率没有增加的现象称为恶性肿瘤的“过度诊断”,提出了“符合病理学恶性肿瘤的诊断标准,但没有导致症状和死亡”的定义[14],在国内被相对普遍接受。因而,综合国内外现有的研究,过度诊断概念的定义或可归纳为:无临床症状的人被诊断出无进展且不会造成健康损害的疾病,而该疾病诊断未能对个体带来净健康获益。

1.2 过度诊断的相关概念

过度诊断在现代医疗保健中危害较大,经常引发后续一系列过度治疗等相关问题。目前国内探讨过度诊断相关概念的研究较少,厘清过度诊断及其相关概念的关联与定义,有助于后续研究更好地开展。“过度医疗”定义的涉及范围极为广泛,远大于“过度诊断”[15],可涵盖“过度检查”“过度治疗”“过度使用”等多个概念;而“过度诊断”的定义则更聚焦,亦可将其理解为属于“过度医疗”领域下一个方面的概念。

虽然“过度诊断”与“过度检查”“过度使用”和“过度治疗”等概念相互关联并存在重叠,但实质上有所不同[16]。“过度诊断”主要可通过扩大疾病定义和降低诊断阈值等方式创造出新的疾病诊断,从而给个体贴上疾病标签,即使该疾病或异常不被发现也不会造成健康损害,因此,过度诊断对个体没有带来任何净临床获益,还可能导致其遭受身体、心理或经济上的损害,这与其他概念存在一定差异[17]。Carter等指出:狭义上的“过度诊断”通常由“过度检查”导致,进而引发“过度治疗”和“过度使用”等行为[18]。

此外,过度诊断因其概念的复杂性和广泛性,往往难以将其与“误诊”和“假阳性”准确区分,尤其容易和“假阳性”的概念混淆。但结合有关的研究来看,两者并不等同:“假阳性”是指经进一步检查可确认不属于疾病的异常检测结果;而过度诊断则是将存在轻度健康问题或低疾病风险的健康人群归类为“患者”[19]。

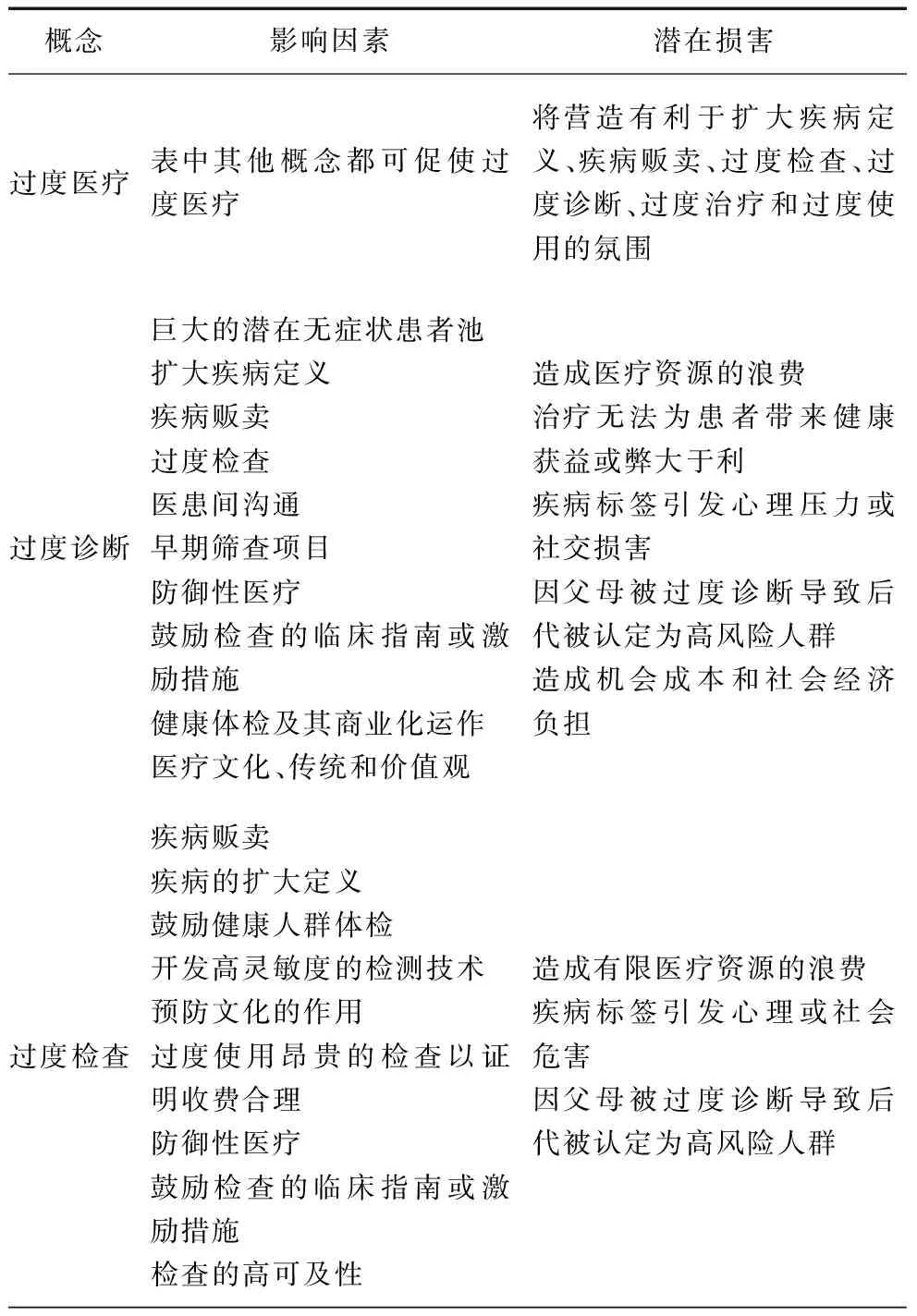

表1汇总梳理了“过度诊断”及其相关概念的含义,以及与其他概念的相互关联[15,17-22]。若在确定特定目的和条件的情况下,需对特定疾病或项目的过度诊断提出精准定义和评价标准, 从而有利于辨别其与误诊、假阳性等概念的相互关联,支持开展后续的相关研究。

表1 过度诊断相关概念的辨析

2 过度诊断的影响因素

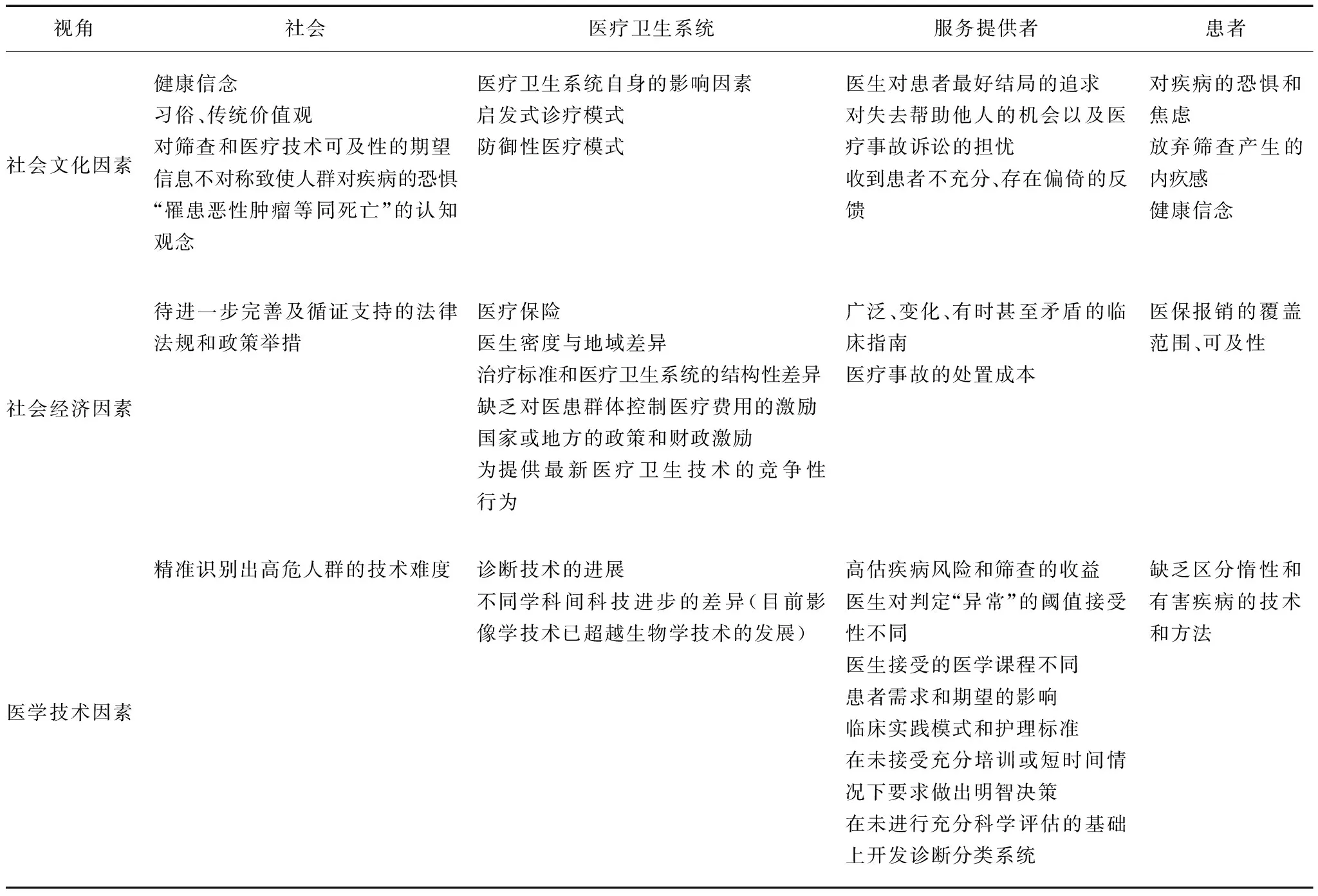

由于医学的不可测性、不确定性极高,至今尚无统一的标准用以判断是否存在过度诊断,医患群体对此也有不同的感知和评价。过度诊断的成因非常复杂,致使目前针对其形成机制的系统性分析有所欠缺,而国内外学者已对过度诊断的影响因素开展了相应的探索。Brodersen等认为过度诊断主要受到过度检查和疾病过度定义这两个因素的影响[16]。其中,过度检查指识别出了永远不会造成健康损害和进展、进展过慢且不会在个体剩余寿命中引发症状或伤害,或可自发消退的异常[23];疾病过度定义则由降低疾病风险因素的阈值标准和扩大疾病定义产生,形成疾病标签并引发后续治疗,导致过度诊断[16]。过度诊断亦可从医疗卫生系统、服务提供者和患者方3个层面入手,综合梳理和分析其影响因素,以改善其现状:①关注医疗卫生系统的激励和反馈系统;②服务提供者层面,需要更好的工具评估医疗数据从而帮助医生对临床结果进行判断分类,提高诊断精确性;③患者层面,亟待更有效的诊断方法区分生物学上的自限性肿瘤和进展中的恶性肿瘤[24]。

国内学者基于我国国情,也提出了相应的影响因素:①诊断技术的发展进步;②健康体检的推广及其商业化运作;③社会文化因素如社会和个体对健康的重视、防御性医疗及我国的医疗文化及人伦传统观念等[8]。结合国内外研究,过度诊断不同视角下的影响因素示例罗列于表2中[8,16,21,24]。

表2 过度诊断的影响因素

Carter等人认为过度诊断的影响因素主要包括:疾病贩卖、扩大疾病定义、早期筛查项目、防御性医疗文化以及鼓励检查的临床指南或相关激励措施[18]。Bandovas等人将对于疾病诊断特征的扩大定义,以人为增加疾病流行程度、先进医疗诊断设备的普及和使用、公共卫生筛查项目、医疗卫生服务提供者和医疗消费主义等,视作过度诊断的影响因素[25]。Srivastava等人则将患有惰性疾病且无症状的患者群体的卫生服务需求作为影响过度诊断的主要因素[26]。由于非医疗干预对个体而言更有效或有益、疾病的惰性特征以及疾病标签等原因,过度诊断将导致个体的健康状况受损。表3汇总梳理了现有相关文献中涉及过度诊断以及与过度医疗相关概念的影响因素及其潜在损害[8,18,25-26]。

表3 过度诊断与相关概念的影响因素及其潜在损害

3 过度诊断的危害

从已有文献可以看出,过度诊断较易在肿瘤和部分慢性病领域中出现,且在恶性肿瘤病种居多,包括甲状腺癌、前列腺癌、乳腺癌等,其中国内外文献对于甲状腺癌的关注度相对较高。1项研究分析比较了1988-2007年间不同高收入国家的甲状腺癌发病率情况,结果显示,在许多高收入国家甲状腺癌的过度诊断都有所增加;而由于新型诊断技术的引入以及甲状腺癌筛查项目的实施,美国、意大利、法国以及韩国等国家的甲状腺癌病例数急剧增加,并随时间推移呈现持续增长的趋势[27]。而我国2003-2011年间的甲状腺癌发病率年度变化百分比(annual percent change,APC)每年增幅高达20.1%,但甲状腺癌死亡率年度变化百分比的增加却仅为1.6%,提示我国可能同样存在甲状腺癌的过度诊断问题[28]。研究显示,2008-2012年间,我国甲状腺癌女性病例中的83.1%和男性病例中的77.3%属于过度诊断,我国城市的过度诊断比例均远高于农村,存在显著地域差异[6]。恶性肿瘤的过度诊断是一个潜在的严重问题,对我国的医疗卫生服务公平性与医疗卫生系统可持续发展提出了严峻挑战。成功的筛查可预防处于早期的恶性肿瘤,但也可能将一部分终身不会自然发病的潜在恶性肿瘤提前检出,导致“患者”被过度诊断并接受后续的过度治疗[20],因而,过度诊断是恶性肿瘤筛查潜在的最主要危害之一,过度诊断可产生诸多负面影响,可能造成巨大的医疗资源浪费[29]。过度诊断对于个体健康及社会经济将产生多层次的影响,主要包括因给低风险人群贴上非必要的疾病标签所引发的副反应,因非必要的检查和治疗造成的健康损害,由其引发后续过度治疗及误工的经济负担,及造成的社会医疗卫生资源浪费等。

3.1 患者个体层面

过度诊断产生不必要的医疗费用,造成直接的经济负担[30],与后续治疗服务产生的危害[31]。德国的1项针对肺癌筛查过度诊断的研究显示:在肺癌筛查中发现前置时间相对较长的肿瘤比例较高,预示着对预期剩余寿命较短的患者而言,过度诊断是1项主要风险和潜在危害[32]。此外,过度诊断可能因给低风险人群贴上了不必要的疾病标签,对其健康行为偏好产生了影响,让其中的多数人终身接受无法使其获益的治疗并承担过度治疗导致的副作用,从而造成焦虑、抑郁等严重的负面心理作用[1,30,32],影响其社会参与甚至使其活动受限,降低生活质量,和因此不得不放弃正常工作和生活所造成的高昂成本[1,33-34]。

3.2 社会层面

过度诊断将人为提高疾病发病率和患病率,增加患者焦虑和担忧,导致非必要的社会恐慌和其他成本[34-35]。同时,过度诊断导致过度临床干预并引发不必要的检查程序,重复的检查不仅浪费紧缺的医疗卫生资源,大大提升医疗费用,还将导致医疗资源的有效利用产生偏移,损害医疗保障体系,从而增加社会整体的机会成本,加剧医疗不公平[1,35]。有研究显示:在美国,40-59岁女性每年因乳腺癌过度诊断导致的诊疗成本约为 40亿美元[36]。我国的医保基金也正面临着巨大压力,过度诊断可能导致社会将更多的资金和医疗卫生资源投入到某一发病率或患病率更高的疾病防治中,对医疗卫生体系发展和医保可持续产生极大的负面影响,不利于我国总体健康战略规划目标的实现[21]。

4 建议

4.1 进一步探索过度诊断的内涵界定、形成机制及其社会影响

过度诊断及其引发的过度医疗将造成巨大的医疗卫生资源浪费[37],可能会对社会的医疗卫生体系发展和医保可持续性产生较大的负面影响。因而,开展过度诊断的研究有较强的现实意义;同时,正确识别过度诊断的概念内涵、影响因素及其负面影响,并系统分析形成机制,对设计和实施过度诊断的预防与监管策略而言,也有重要的指导意义。由于过度诊断的影响因素较多、形成机制复杂,学界虽然目前已有一定探索,但多数研究为针对过度诊断的内涵、影响因素及其产生影响的定性评述,缺乏对发生机理与形成机制的深入剖析,且现有研究存在整合性不足、定量研究缺乏、内容分散等问题,不利于医疗卫生决策者全面地把握过度诊断,针对性地制定合理的应对策略与监管措施。

此外,在不同疾病或不同条件下,过度诊断的影响因素和潜在偏倚来源都有所不同,因此评价其是否存在过度诊断时,应考虑不同的疾病特征,及其影响因素、潜在偏倚和研究方法,例如:恶性肿瘤的过度诊断很大程度上是通过筛查项目驱动的,所以其潜在偏倚包括前置时间,混杂因素则包括相应的恶性肿瘤风险因素[4];而如高血压、糖尿病和高胆固醇血症等慢性病的过度诊断的主要影响因素则涉及频繁的检测以及诊断阈值的变化[38]。因而,需进一步探究和明确过度诊断的内涵定义,并在此基础上以大样本、多中心的前瞻性队列研究或高质量的循证医学证据作为支撑,组织专家研讨,对临床指南和诊断标准予以及时更新,将有助于防范过度诊断问题。同时,结合过度诊断形成机制和社会影响的分析,探究不同疾病的过度诊断现状并定量测算其危害,对过度诊断的影响因素开展干预性研究,提供科学有力的决策依据,进而引起医学会、卫生行政部门及社会各界的重视。

4.2 针对疾病高风险人群开展精准筛查,审慎使用有创检查和治疗

对疾病高风险人群开展针对性的精准筛查可减少过度诊断的发生,须避免对具有较低风险的大多数人群开展广泛的筛查项目[24]。同时,不可滥用有创的诊断及治疗方式,从而降低对患者造成的非必要损害。以甲状腺癌为例,目前已有医学组织关注到了广泛人群筛查的不合理性并尝试提出建议:2016年美国甲状腺协会(American Thyroid Association,ATA)指南对甲状腺癌的筛查采取了“既不反对,也不支持”的态度[39],而美国预防服务任务组(US Preventive Services Task Force,USPSTF)则直接发表声明提出反对在无症状人群中筛查甲状腺癌[14];而在国家卫生健康委员会2022年发布的《甲状腺癌诊疗指南(2022 年版)》中明确指出,不推荐度一般人群行甲状腺肿瘤筛查。与甲状腺癌相类似,其他疾病在未来的筛查中也应基于高等级的证据识别出高风险人群,精准找到疑似患者,避免患者因过度诊断而贴上疾病标签,减少负面影响。

此外,医疗服务提供者应审慎对患者使用侵入性诊断技术和后续治疗。美国甲状腺协会指南提出应严格掌握穿刺活检的适应证,不对小于1.0 cm的甲状腺结节行穿刺;同时,推荐低危甲状腺微小癌的主动监测疗法,采取定期随访观察而非手术的方式,一定程度上降低了患者遭受过度治疗和有创手术导致的损害[28]。鉴于侵入性检查和治疗对于被过度诊断的患者而言,并无确切临床获益,还会造成身体创伤,因而须遵循科学规律和高等级证据对筛查出的疑似患者予以检查和治疗,争取患者的最大福祉。

4.3 促进医患共同决策和培养正确的社会医疗文化

医生和患者作为临床决策的重要参与方,两者间的互动可在很大程度上影响过度诊断的发生。医患共同决策已被视为基于“以患者为中心”理念的医疗卫生保健中的关键要素,能帮助双方达成临床决策的共识,改进患者满意度和诊疗依从性,临床指南同样重视患者参与及医患共同决策的积极作用[38,40]。促进医患共同决策有助于医患间的沟通,对缓解过度诊断具有积极意义,可通过使患者参与到临床决策与指南制定等方式,与临床医生一起做出理性的诊疗选择,最小化过度诊断的不利影响[41]。

只有警惕过度诊断的发生,才有可能减少其发生的机会,否则一旦发生,参与临床决策方会不知不觉地进入过度治疗的阶段[8]。因此,需要培养我国公众形成正确的医疗文化。在我国的国情实际和医疗文化下,公众普遍存在“有病即治”“恶性肿瘤等同于死亡”的观念,容易对疾病过度担忧,并希望获取尽可能多、尽可能先进的诊断技术和医疗卫生服务。可通过新闻媒体等方式宣传和科普已公认的疾病特征及监测疾病的方法,促进公众的认知并形成医学观念,营造出科学的社会医疗文化氛围,或将对过度诊断问题的缓解起到积极作用[28]。