早花露地小菊杂交后代株系的综合评价与筛选

宋想,王钟曼,张秋玲,魏媛媛,赵小刚,刘波,戴思兰

北京林业大学园林学院/北京市林木分子设计育种高精尖创新中心/花卉种质创新与分子育种北京市重点实验室/城乡生态环境北京实验室/林木花卉遗传育种教育部重点实验室/国家花卉工程技术研究中心,北京 100083

0 引言

【研究意义】菊花(Chrysanthemum×morifolium)是菊科(Asteraceae)菊属多年生草本植物,为中国传统十大名花之一,具有悠久的栽培历史和丰富的文化内涵。因其花色、花型丰富,品种繁多,应用形式多样,在世界花卉市场中占有重要地位[1]。露地小菊是其中广泛应用的一类菊花品种,但因其多数品种是典型的短日照植物[2],自然开花期为10 月中下旬至12月上旬[3],花期普遍较晚或开花持续期较短,同时部分露地早花小菊的花色、花型不够丰富,存在株型不良、易倒伏和抗逆性较弱等问题,不能满足国庆节等大量的节庆用花需要。生产中常通过严格控制栽培措施,如遮光、施肥和降温等方式调控露地小菊提早开花[4],但这些措施也极易造成生产成本增加、病虫害发生和环境污染等问题。有性杂交育种具有育种周期较短、后代变异范围大、可选择性多和安全性高等优点,是增加早花露地小菊新品种多样性最现实可行的手段。露地小菊在花色、花型、开花期、株型和叶型等多种观赏性状的不同观测指标上表现出较高的多样性,因此需以数学方法辅助进行多性状综合评价,实现对杂交后代的分级筛选,以获得优良株系。【前人研究进展】目前已有较多早花露地小菊培育的报道,使用辐射诱变结合有性杂交,培育了6 个适宜南京地区国庆节开花的金黄色-红色盆栽小菊[5],使用不同花期的露地小菊做亲本进行有性杂交,发现只要有1 个亲本为早花小菊,即有性杂交就有可能出现早花后代[6];ZHANG 等[7]通过对北京地区505 份露地菊花种质资源开花期进行AHP 和GRA 相结合的综合评价,筛选出1 个早花资源,没有极早花资源,而通过杂交获得了71 个早花株系;在有性杂交经过多年选育获得的‘东篱秋红’在北京自然花期为9 月25 日至10 月中旬,可丰富国庆期间用花需求[8]。但北方园林中早花露地小菊品种资源依然不足,花色和花型不够丰富,因此使用不同育种手段培育花色鲜艳、花型丰富的早秋露地小菊新品种具有重要实际意义。层次分析法和K-Means 聚类分析法,由于其简便、灵活,可以将复杂问题进行多指标综合评价,成为目前种质资源评价筛选的常用数学方法。除在小麦[9]、玉米[10]等农作物中应用,在月季[11]、百合[12]、菊花[13]等观赏植物中的运用也越来越多。菊花的遗传多样性分析、品种分类和资源评价也广泛应用层次分析方法和K-Means 聚类分析方法。高康等[14]以中国传统大菊杂交F1代180 个单株为材料,运用层次分析法从花部性状、整株性状和生态适应性3 方面建立评价体系,将杂交后代分为4 个等级,筛选出6 个综合性状优良的品种。赵小刚等[15]对119 份小菊种质资源进行遗传变异分析,采用层次分析法和灰色关联法筛选出24 个优良株系作为候选亲本。WU 等[16]以‘82-81-19’ב388Q-76’(日中性菊花×晚花型菊花)杂交产生的135 个F1代遗传群体为试验材料,对其现蕾期等性状进行遗传和杂种优势分析,得到了具有广泛性状分离和明显超亲优势的材料,并筛选出了8 个日中性菊花株系。张玉鸽[3]利用层次分析法和计分法对大菊优良种质进行筛选,筛选出10 个关键表型性状,将大菊分为4 个等级。赵志慧等[17]通过相关性分析发现开花期和封顶叶片数之间呈显著负相关;开花持续期与开花期呈极显著负相关,与舌状花轮数呈极显著正相关,为早花品种筛选的关联性状分析提供了基础。朱德宁等[18]运用层次分析结合聚类分析,确定观赏特性、植株生长特性、适应性为约束层,选取的14 个测量指标中冠丛圆整性、花朵繁密度、花色持久度为权重最大。马婉茹等[19]确定多头切花菊9 个茎、枝特性作为评价指标,将300 个品种划分为4 个等级,得到62 个优秀品种、114 个良好品种可用于生产并推广应用。韩勇等[20]采用专家咨询法、层次分析法和K-Means 聚类法3 种方法,筛选出11 个关键影响因子,以株型权重最大,花色次之,构建了多头切花菊品质性状的综合评价体系。从上述研究可见,建立各类菊花综合评价体系,可为菊花新品种的筛选提供科学有效的工具。【本研究切入点】目前北方露地早花小菊新品种花型、花色仍不够丰富,在《中华人民共和国国家标准植物新品种特异性、一致性和稳定性的测试指南——菊花》中并未涉及开花期相关性状指标[21],无法为早花露地小菊评价和分类提供有效指导,但园林应用和花卉市场对具有优良观赏性状的早花菊花资源有客观需求。因此,建立科学完善的种质资源评价和新品种筛选体系,对于确定育种方向具有更加明确的引领作用。【拟解决的关键问题】本研究以露地小菊‘东篱黄金’(183Q-5)、‘东篱粉黛’(C34)、‘东篱秋韵’(S8)和‘东篱胭脂’(B200)4 个亲本进行有性杂交,将上述4 个亲本和经田间初选获得的25 个F1代无性株系为供试材料,通过观测不同生长发育阶段的性状,并从花色、花期、花型、株型与叶型5 方面进行综合分析,将整理出的18 个关键性状指标作为评价因子,基于层次分析法和K-Means 聚类分析法建立早花露地小菊表型性状的综合评价体系,最终筛选出具有优良观赏特性的早花露地小菊新株系,为早花露地小菊新品种的选育提供科学依据,也为其他观赏植物优良品种选育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

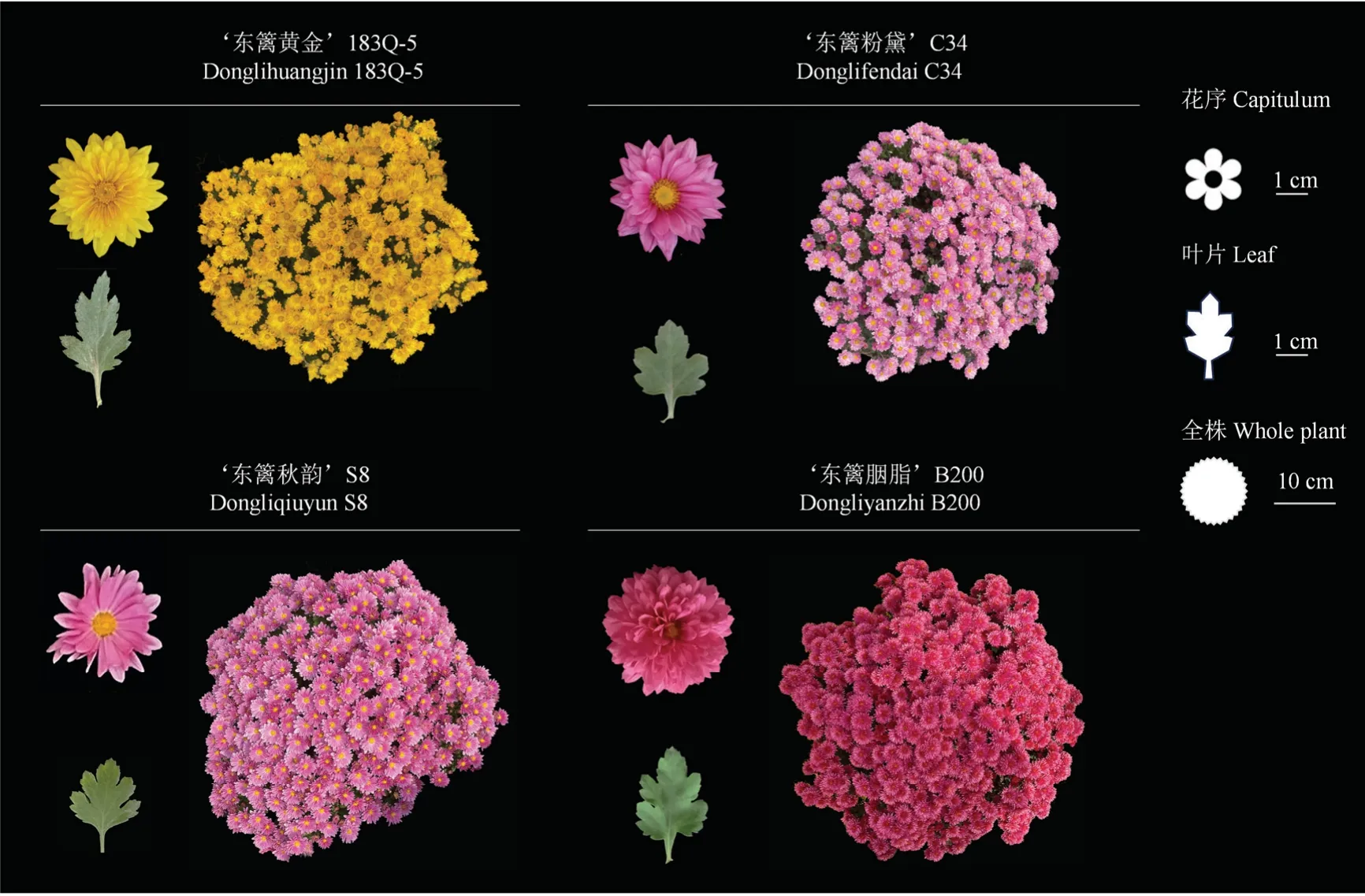

使用从荷兰Time 系列、德国Branhill 系列和中国传统大菊有性杂交后代[15]中筛选出的自育优良品种‘东篱黄金’(183Q-5)、‘东篱粉黛’(C34)、‘东篱秋韵’(S8)和株系‘东篱胭脂’(B200)作为4 个有性杂交亲本并设计杂交组合[22](下文中使用代号),其中183Q-5、C34 和S8 为早花品种,分别在9 月13 日、14 日和21 日左右进入初花期,B200 为高重瓣性深粉红色品种(图1)。在播种成活的41 个株系中选择连续2年观测性状一致且长势健壮的株系,于2021 年秋季,经田间对有性杂交后代群体进行初选,获得25 个F1代优良株系。2022 年4 月在温室扦插扩繁获得无性株系,每个株系至少10 株,共计422 株;2022 年5 月于田间进行栽培,并随机选择3 株进行表型测定。

图1 4 个有性杂交亲本表型(全株表型为地栽效果)Fig.1 Phenotype of the four hybrid parents in this research (The whole plant phenotype is the effect of ground planting)

1.2 栽培管理方法

试验所用材料均栽植于北京市绿地养护管理事务中心菊花种质资源圃。杂交F1代株系于2022 年4 月中上旬进行穴盘扦插无性扩繁,5 月进行移栽和换盆,7 月中旬进行摘心等养护工作,生长期间定期除草并进行统一水肥管理。杂交子代株系8—11 月自然现蕾开花,对植株重要性状进行观测和记录。

1.3 性状观测方法

相关性状的测量均参考《中华人民共和国国家标准植物新品种特异性、一致性和稳定性的测试指南——菊花》[21],对菊花观赏性状的测量方法进行定义。每个株系随机选择3 株长势正常的植株作为样本进行测量,共观测30 个原始性状数据(表1),将原始数据整理为5 类18 个性状指标,每个性状观测至少进行3 次生物学重复。

表1 观测性状指标统计Table 1 Statistical observation of character index

1.4 数据分析方法

1.4.1 层次分析法 层次分析法由美国运筹学家SAATY[23]提出,是将定量评价和定性评价相结合,用多目标、多准则将复杂系统问题转化为多层次单目标问题。其具有计算简便、应用广泛,所需定量数据信息较少的优点,并具备模糊数学的特点。

1.4.2 K-Means 聚类分析法 聚类分析法是对未经标记的数据样本进行分析,得到数据间的内在联系和规律,而将数据划分为若干个不相交的子集,进一步为研究者提供有意义的信息[24]。

1.4.3 图片数据处理方法 使用Photoshop 对拍摄图片进行裁剪、合并处理;使用EXCEL 进行性状数据统计与计算;使用yaahp 进行层级分级和模糊综合评价;使用SPSSPRO 进行K-Means 聚类分析。

2 结果

2.1 杂交后代综合分析

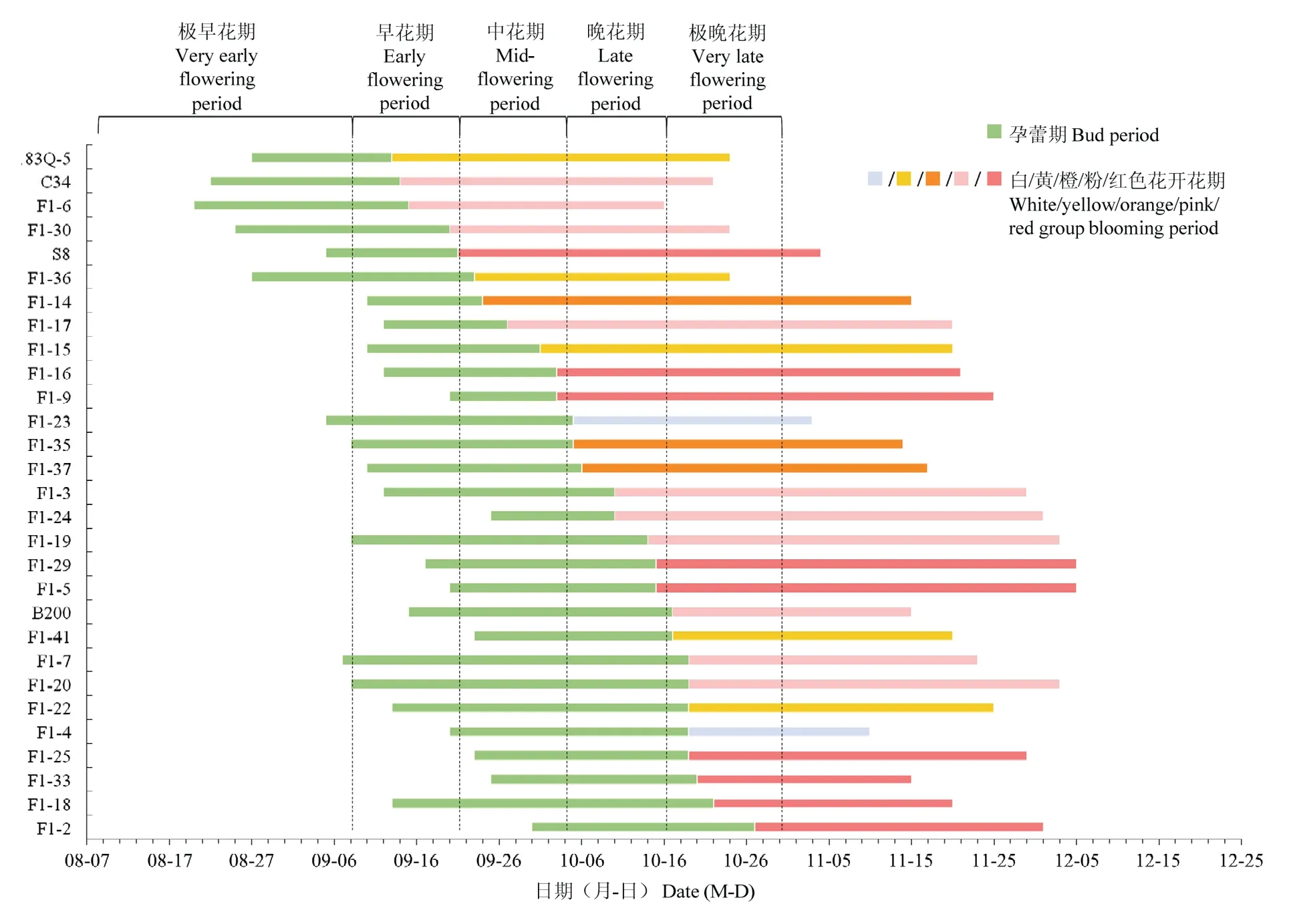

2.1.1 花期 参照赵小刚[22]和张玉鸽等[25]对于开花期的定义,植株上30%花蕾最外轮舌状花打开时间为初花期,初花期至末花期时间为开花期,并以初花期划分开花早晚:极早花期(7.17—9.6)、早花期(9.7—9.19)、中花期(9.20—10.2)、晚花期(10.3—10.15)和极晚花期(10.16—10.28)。在29 个露地小菊中包含3 个早花期和6 个中花期品种或株系,在“十一”前或“十一”期间进入初花期(图2)。在所有观测样本中,亲本183Q-5 和C34 花期最早,在杂交后代中,F1-6株系最早于9 月16 日进入初花期;粉色系花在各时期均有分布,而粉红色系均相对较晚进入花期(88.9%为晚或极晚花期)。因此,红度更高的早花仍需进一步筛选适宜亲本进行有性杂交育种;同时花期较早的品种或株系也有开花期持续时间相对较短的问题(图2),需要进一步筛选开花持续期较长的亲本。

图2 露地小菊花期统计图Fig.2 Statistics of florescence of spray outdoor chrysanthemum

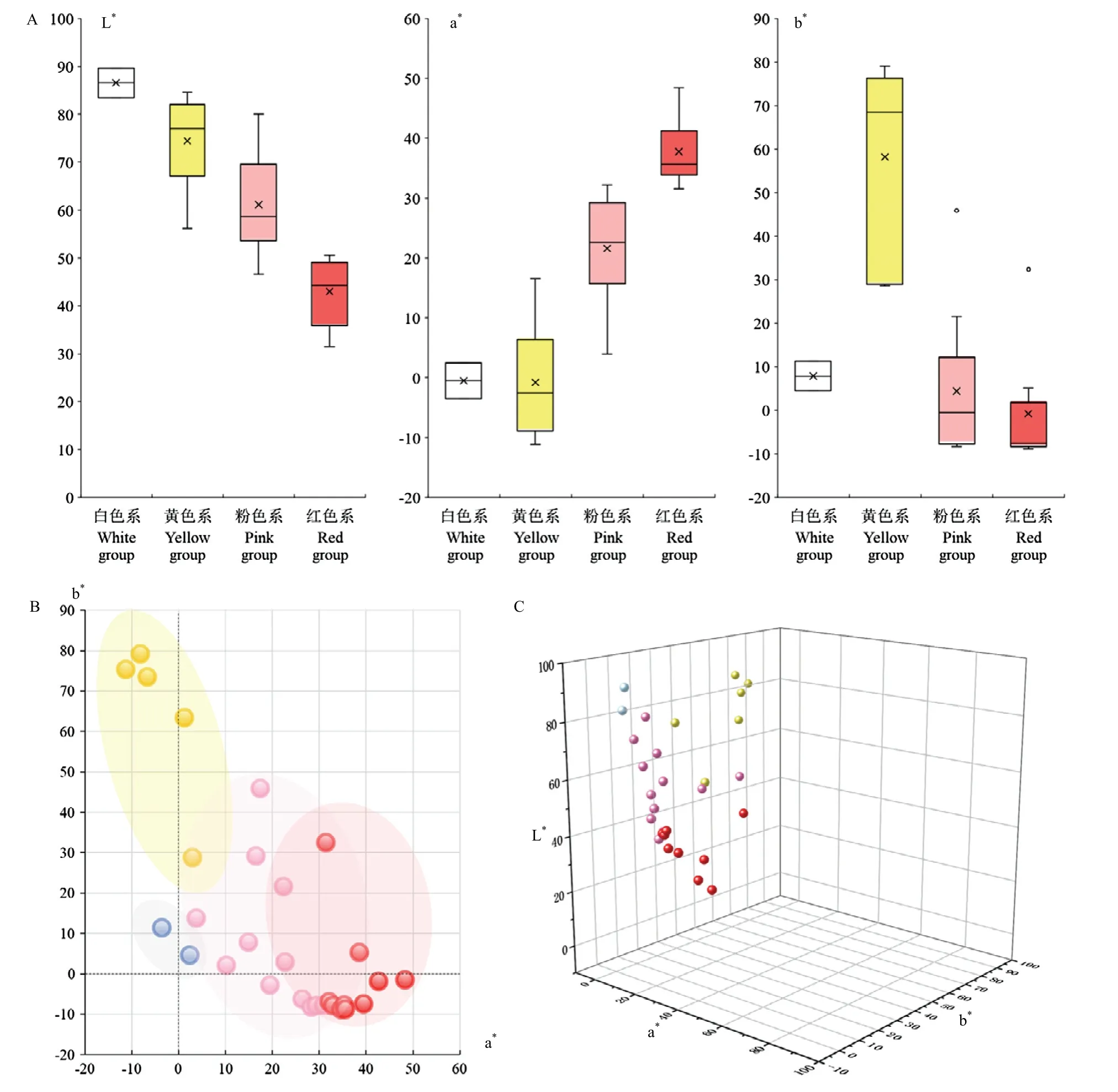

2.1.2 花色 花色是植物重要的观赏性状,菊花品种花色非常丰富,而对其花色进行精确测定对其评价和研究具有重要意义。观赏植物的花色测定方法以目视测色和仪器测色最为常见[26-29],本研究以此为依据对测量的29 个露地小菊品种或株系进行花色数量分类。

(1)RHSCC 比色卡测色法

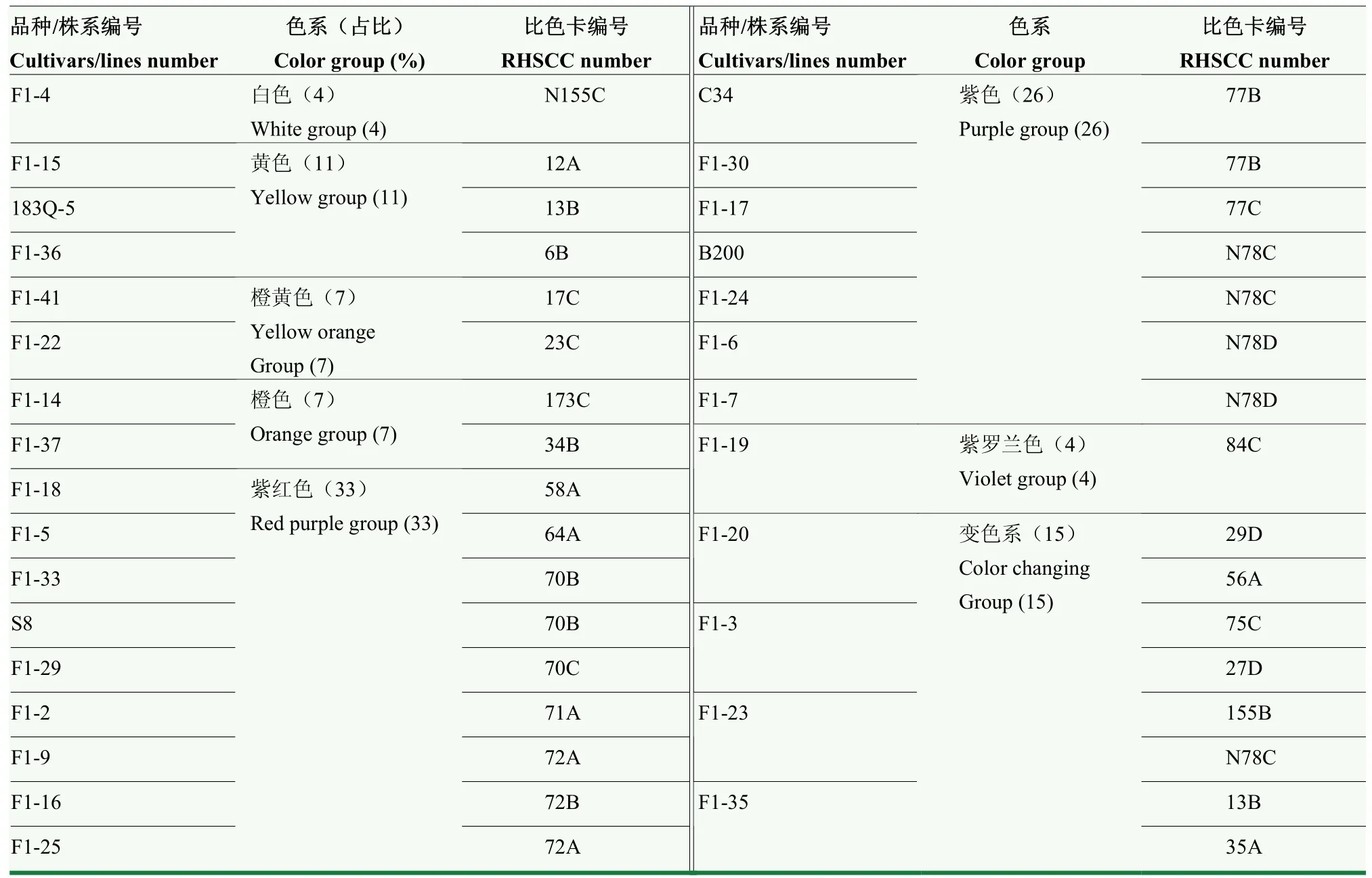

根据英国皇家园艺学会标准比色卡测色结果,将29 个小菊品种或株系花色分为8 种(表2),分别为白色系(white group)、黄色系(yellow group)、橙黄色系(yellow orange group)、橙色系(orange group)、紫红色系(red purple group)、紫色系(purple group)、紫罗兰色系(violet group)和变色系(color changing group),其中以紫红色系最为丰富(占比31%),其次为紫色(占比24%),没有红色系(red group),且黄色系较少(图3)。

表2 RHSCC 比色结果与花色表型数量分类Table 2 Colorimetric results of RHSCC and quantitative classification of spray outdoor chrysanthemum

图3 露地小菊各色系L*、a*、b*花色表型分布与分析Fig.3 Distribution of color phenotypes in L*, a*, and b* of spray outdoor chrysanthemum

(2)CIELab 颜色体系结合ISCC-NBS 进行花色分类

比色卡命名法提供的编号信息难以为花色表征和评价提供数量化参考,且部分颜色命名与实际观察有差异(如紫色实际与粉色更接近),因此使用CIELab 颜色体系,以L*、a*和b*空间直角坐标系来表征颜色,纵轴竖轴L*测量颜色的明度,横轴a*和纵轴b*分别表征颜色的红度和黄度[30]。以洪艳等[27]使用CIELab 颜色体系对ISCC-NBS 色名表示法的花色色系定义作为参考划定不同色系阈值,将29 个品种或株系分为白色系、黄色系、粉色系和红色系4 种(表3)。通过箱线图和坐标分布图(图3)对CIELab 颜色体系的分类结果进行分析,4 种色系的明度差异最显著,也是目测法较难以分辨的粉色系和红色系的主要差异,而黄度和红度将黄色系与粉色/红色系进行了明确区分,因此相对于比色卡测色法,该分类方法更为简便客观。

表3 ISCC-NBS 色名表示法定义的露地小菊各色系花色表型L*、a*、b*值分布范围及花色分类Table 3 The distribution range of flower color L*, a*, and b* parameters of each color group based on the ISCC-NBS method and classification

(3)综合花色数量分类结果

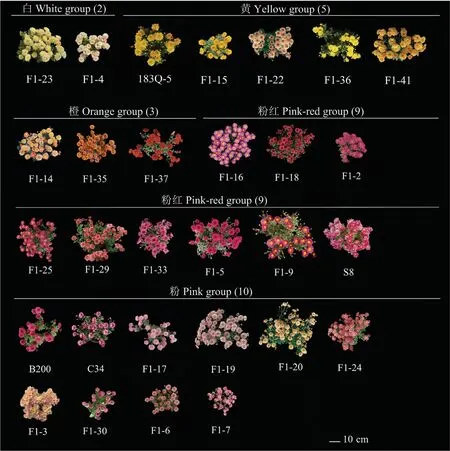

结合RHSCC 比色卡测色法的丰富性和CIELab颜色体系测色法的客观性,将29 个露地小菊品种或株系分为白、黄、橙、粉、粉红5 个色系(图4),其中粉色系和粉红色系株系最多,包含17 个株系;其次为鲜明的黄色;而鲜艳的红色株系(RHSCC 比色卡中red group 40-44,或红度a*较高且明度L*不显著低于粉色系的品种[26])比较匮乏。在杂交后代中,不同程度的粉色-粉红色后代最多,相对于亲本,F1-15 黄色更浓艳,F1-37 产生了更接近红色的花色,但尚属于前述分类方法中橙色的范畴。另外,4 个变色品种(或株系)随着花朵开放呈现红度增加(F1-23、F1-35 和F2-20)或降低(F1-3)的变化,推测是在发育过程中花青素苷含量发生变化,可为公园等场所增加观赏趣味性,但不适宜进行节日摆放等需要植株表现稳定的场合使用。

图4 露地小菊花色数量分类结果对应的头状花序及舌状花形态Fig.4 The quantitative classification of flower color of chrysanthemum corresponded to the morphology of capitulum and ligulate flower

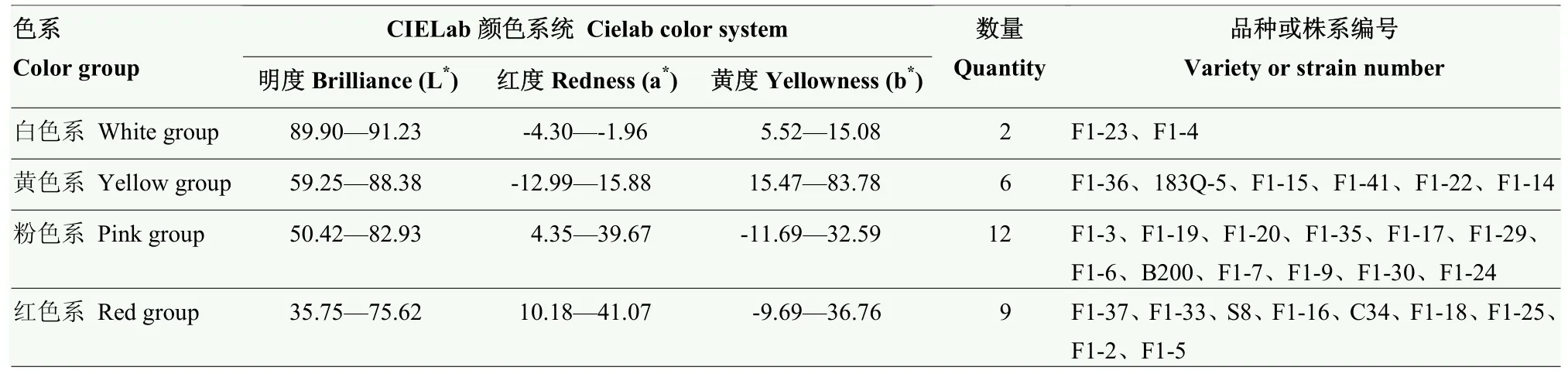

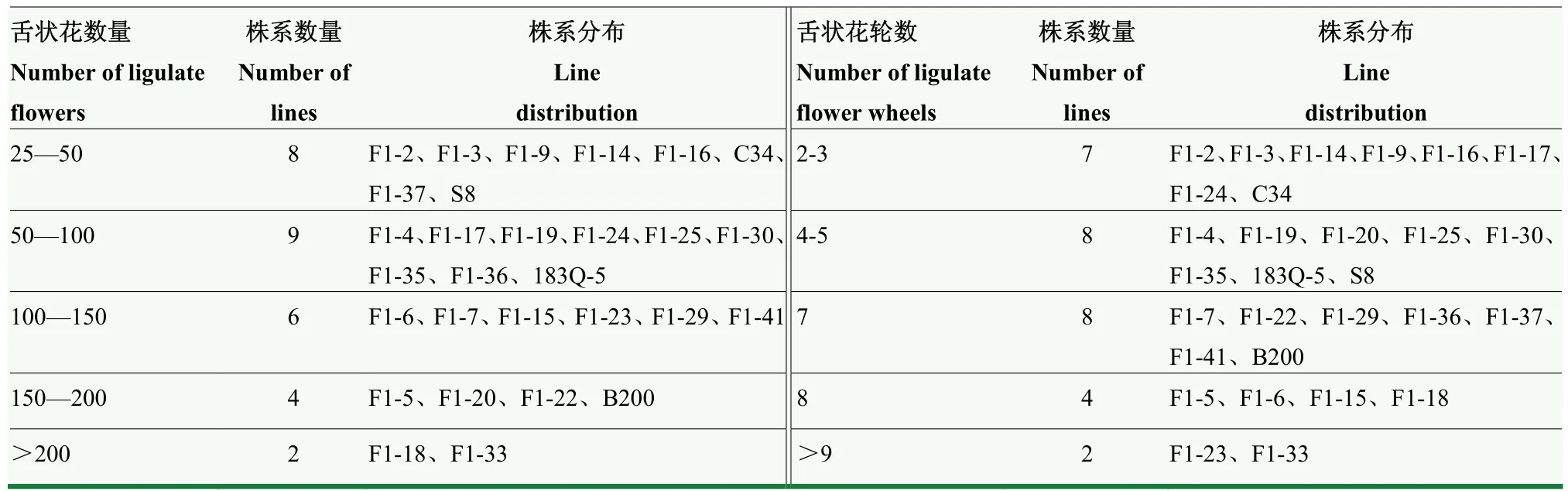

2.1.3 花型 菊花的头状花序形态是重要的观赏性状和分类依据,其舌状花变异最丰富,舌状花形态大小与舌状花数量是影响整个头状花序形态的关键因素[31]。在舌状花形态上,F1代株系舌状花形态大小变异丰富(图4),根据CTMD[32]对其进行定义(表4),观测样本中大部分为平瓣,而管瓣和匙瓣的样本在近距离观赏时更具趣味性,部分品种或株系舌状花上表面存在龙骨或缺刻特征,显示露地小菊的杂交对露地小菊品种群丰富性提升明显;部分样本明显露心(即花心在头状花序中明显),影响植株颜色整体性,因此认为露心较少的品种观赏性更佳,相对于亲本,均为圆整的平瓣,F1-6 产生了较为明显的舌状花缺刻且保持了较高的重瓣性,丰富了子代花型。

表4 露地小菊不同舌状花形态株系分布Table 4 Distribution of ligulate flower shape of spray outdoor chrysanthemum

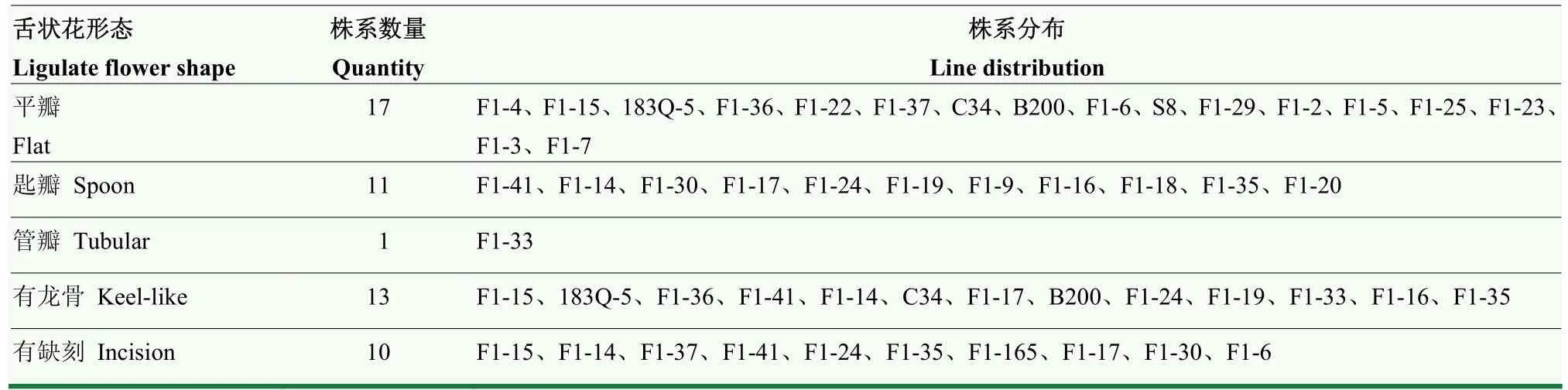

舌状花轮数与舌状花数量呈现相关性(图5),舌状花轮数多(重瓣性高)对应舌状花数量多,此时花序更丰满。4 个亲本舌状花轮数为3—7 轮不等,重瓣性为B200>183Q-5>S8>C34(表5),子代株系舌状花轮数为2—10,F1-23、F1-33 出现超亲性状;母本舌状花数量为42—162,F1-18、F1-33 的舌状花大于200 枚,F1-33 是匙瓣且高度重瓣化的小菊材料。花序直径(花径)直接关系到视觉可观赏面积,花序直径越大,可观赏面积越大。母本株系直径位于4.1—5.3 cm,F1-33 的头状花序为7.2 cm,也有超亲现象产生。花心直径与其露心程度有关,重瓣性程度高的株系,一般露心程度小,呈现颜色更统一。综上,F1-33 为增加小菊单花花序重瓣性和花径的优势材料。

表5 露地小菊舌状花数量与舌状花轮数株系分布Table 5 Comparison of the number of tongue flowers and the number of tongue flowers

图5 露地小菊不同株系花型性状统计Fig.5 Statistical chart of type character data of spray outdoor chrysanthemum

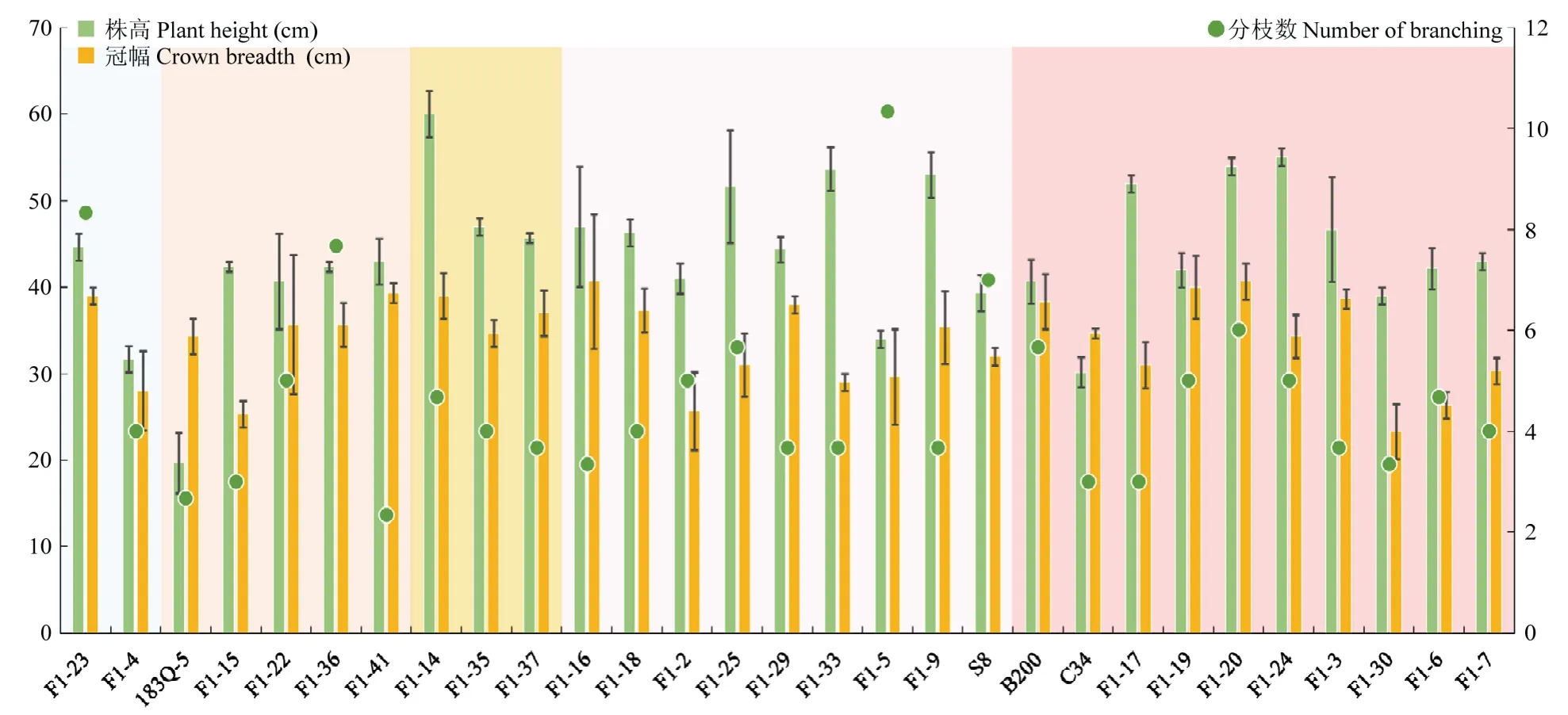

2.1.4 株型 株型低矮、紧凑且圆整的露地小菊可以形成良好的观赏效果。对亲本及杂交后代在盆栽条件下的株高、冠幅和分枝数进行统计(图6),相对露地栽植,不同株系间株高、冠幅等差异显著。株高及冠幅与分枝数存在一定负相关性,即分枝较多的品种或株系更为低矮饱满;4 个亲本均为同色系中较为低矮的品种,而后代株高、冠幅相对亲本多有提高,但株系F1-5 株高和冠幅降低,分枝数增加,相对亲本株型更加紧凑饱满(图7)。

图6 露地小菊株型参数分布Fig.6 Distribution diagram of plant type data of spray outdoor chrysanthemum

图7 露地小菊株型平面图(全株表型为盆栽效果)Fig.7 Plant type of spray outdoor chrysanthemum (The whole plant phenotype is the effect of pot planting)

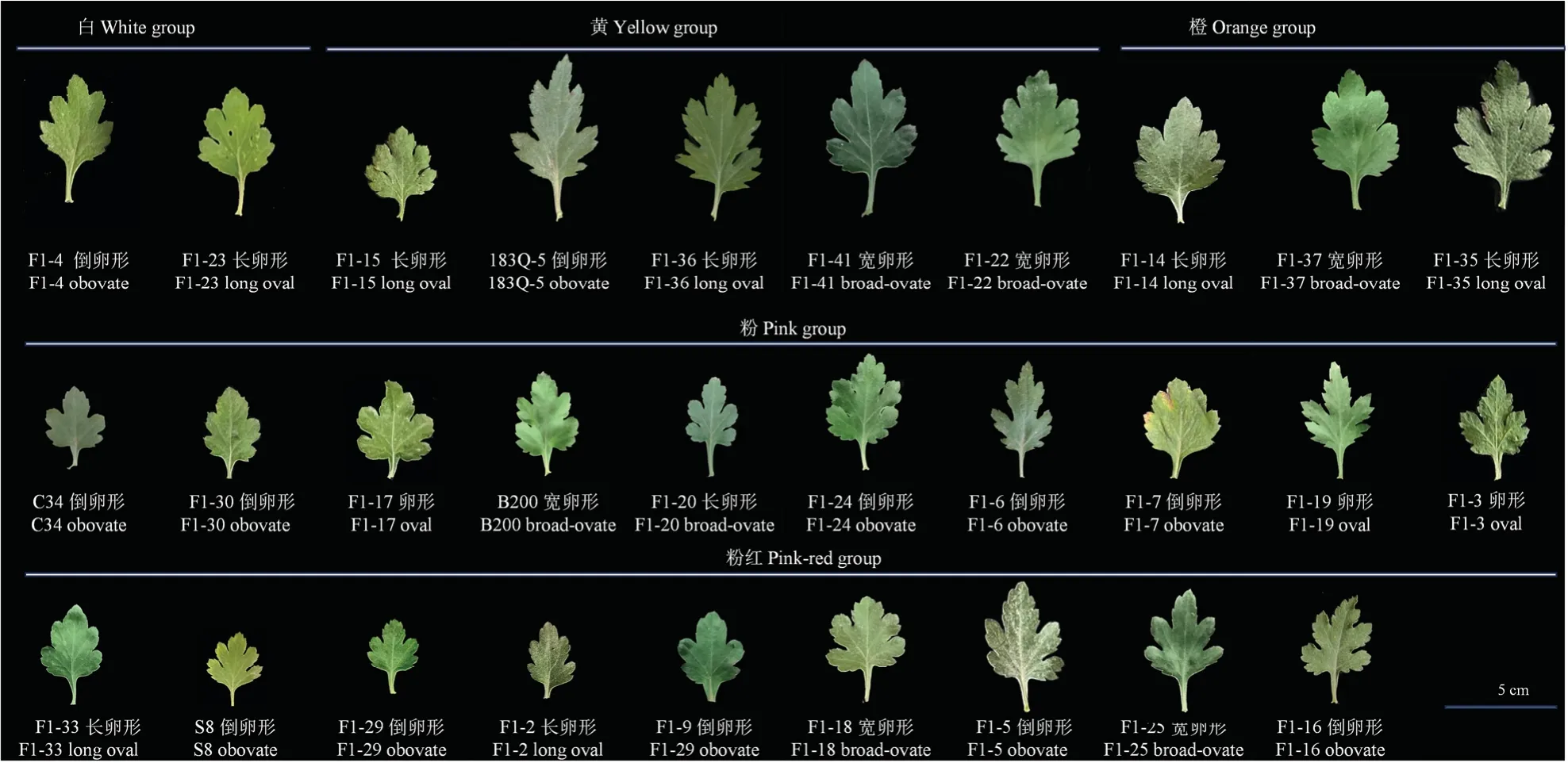

2.1.5 叶型 参考宋雪彬等[33]对菊花叶片形态进行的定义,对29 个样本进行分类(图8),其中倒卵形的品种和株系最多,有13 个,长卵形和宽卵形各7 个,卵形3 个。露地小菊的叶片是增加植株覆盖面积的重要观赏器官,因此,叶片接近卵形、叶面积更大的叶型对提升露地小菊观赏性有积极意义。

图8 露地小菊叶型参数分布Fig.8 Distribution diagram of leaf data of spray outdoor chrysanthemum

2.2 杂交后代评价体系的建立

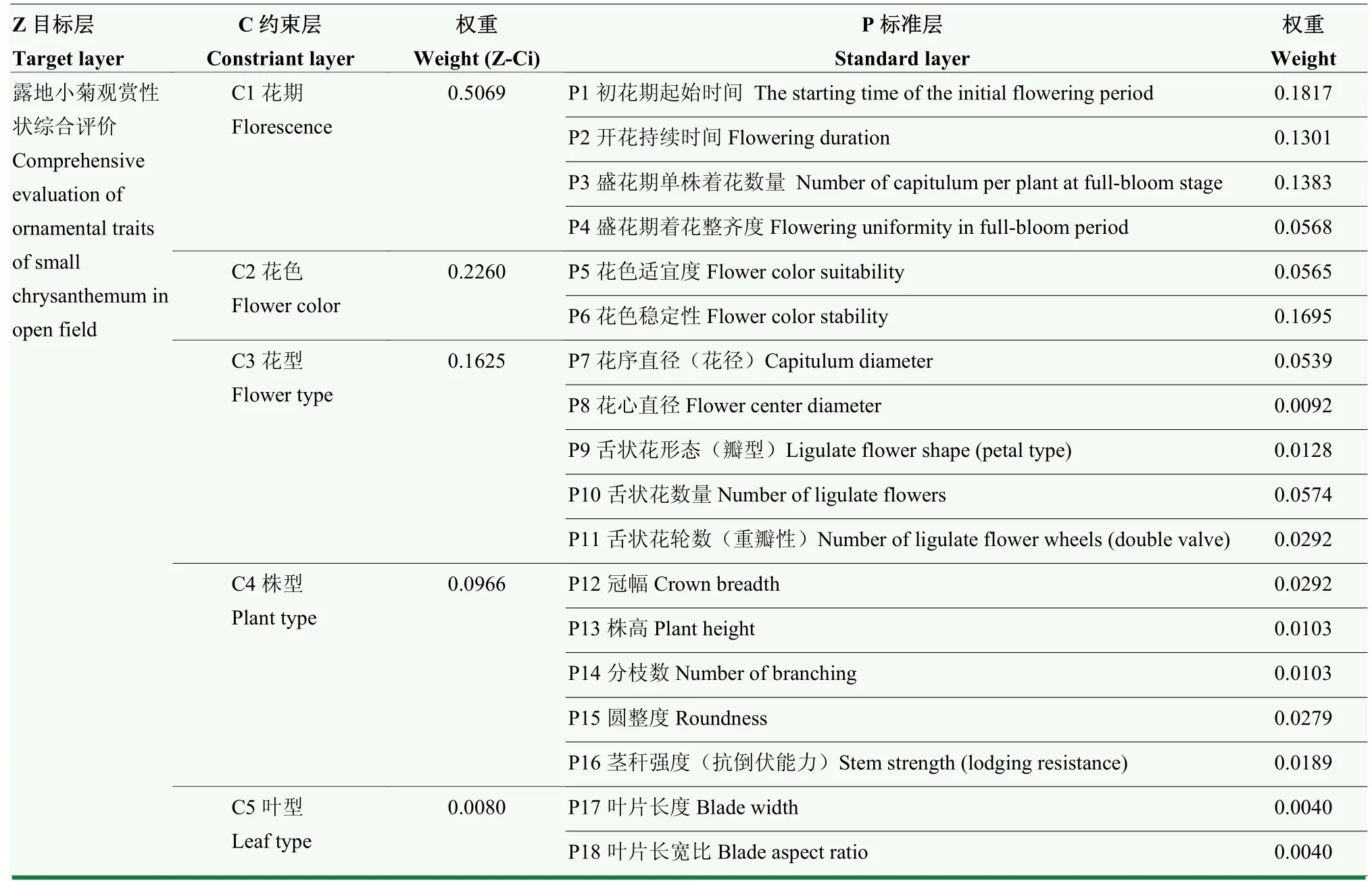

2.2.1 层次结构模型的构建与矩阵一致性检验 参考前人对菊花评价的相关研究及专家意见,将田间观测的30 个性状整理为与露地小菊观赏性直接相关的18 个关键性状作为标准层(P)评价因子,根据各评价因子间的相互关系,设置花期、花色、花型、株型与叶型共5 个约束层(C),构建露地小菊观赏性状综合评价层次结构模型。

利用yaahp 软件根据各评价因子对露地小菊的贡献程度及各因子间的重要程度,采用1—9 比率标度法[34]依次对18 个指标两两进行重要程度比较,构建Z-C、C-P 的判断矩阵。一致性检验结果表明,5 个矩阵的随机一致性比率C.R.值均小于0.10,说明构建的判断矩阵中各评价因子相互关系合理,一致性检验通过,确定各评价因子的权重值(表6)。

表6 露地小菊观赏性状综合评价层次结构与权重赋值Table 6 Hierarchical structure and weight assignment of the comprehensive evaluation of the ornamental characters of spray outdoor chrysanthemum

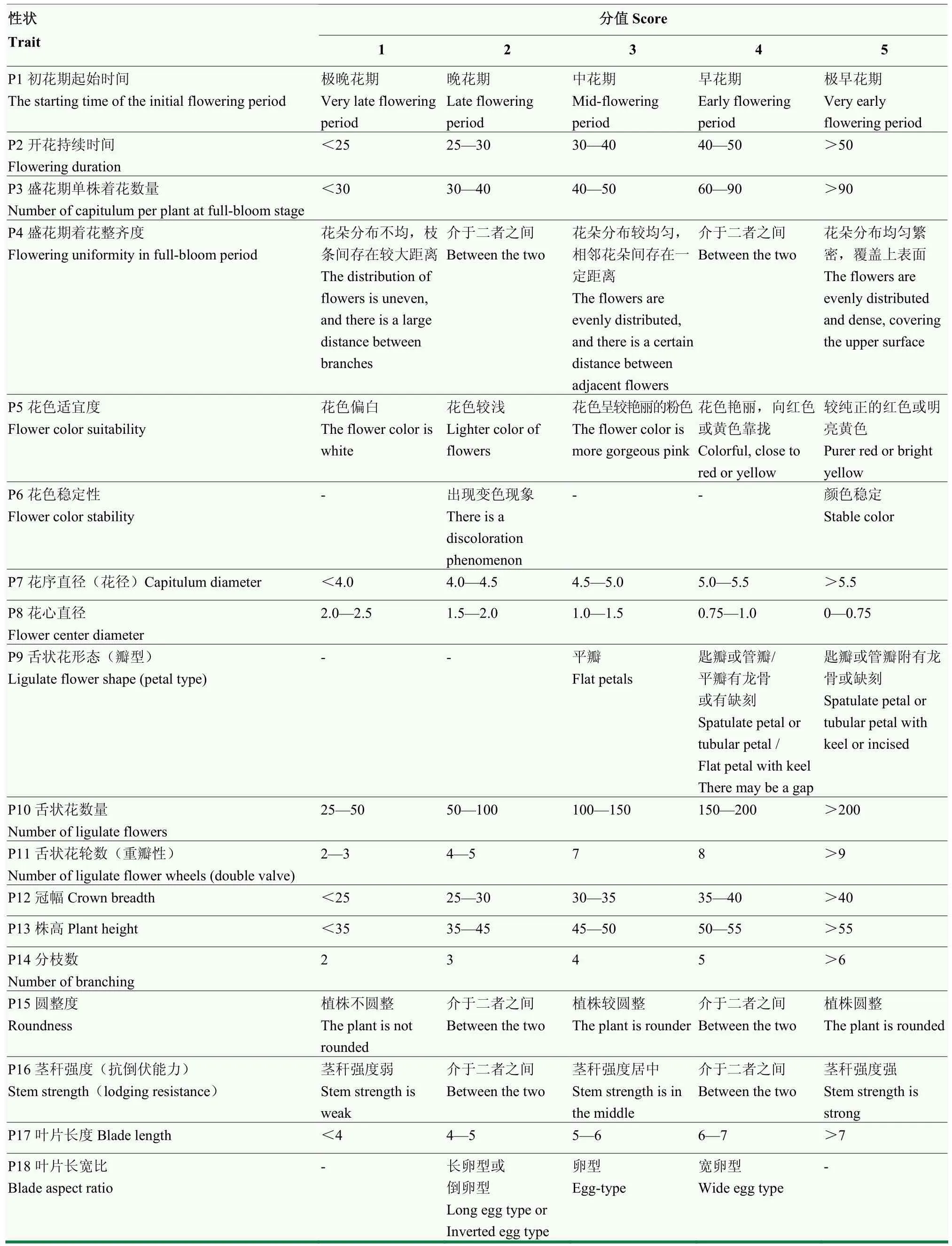

2.2.2 评分标准的确立 综合29 个株系的性状观测结果,对29 个株系的18 个性状分别评价赋分,采用5 级分级评分方法,评分标准如表7,分别将29 个株系的18 个性状共计522 个得分项与相应权重相乘,得出29 个株系的综合评分。

表7 露地小菊18 个关键性状评分标准Table 7 Scoring criteria for 18 key traits of spray outdoor chrysanthemum

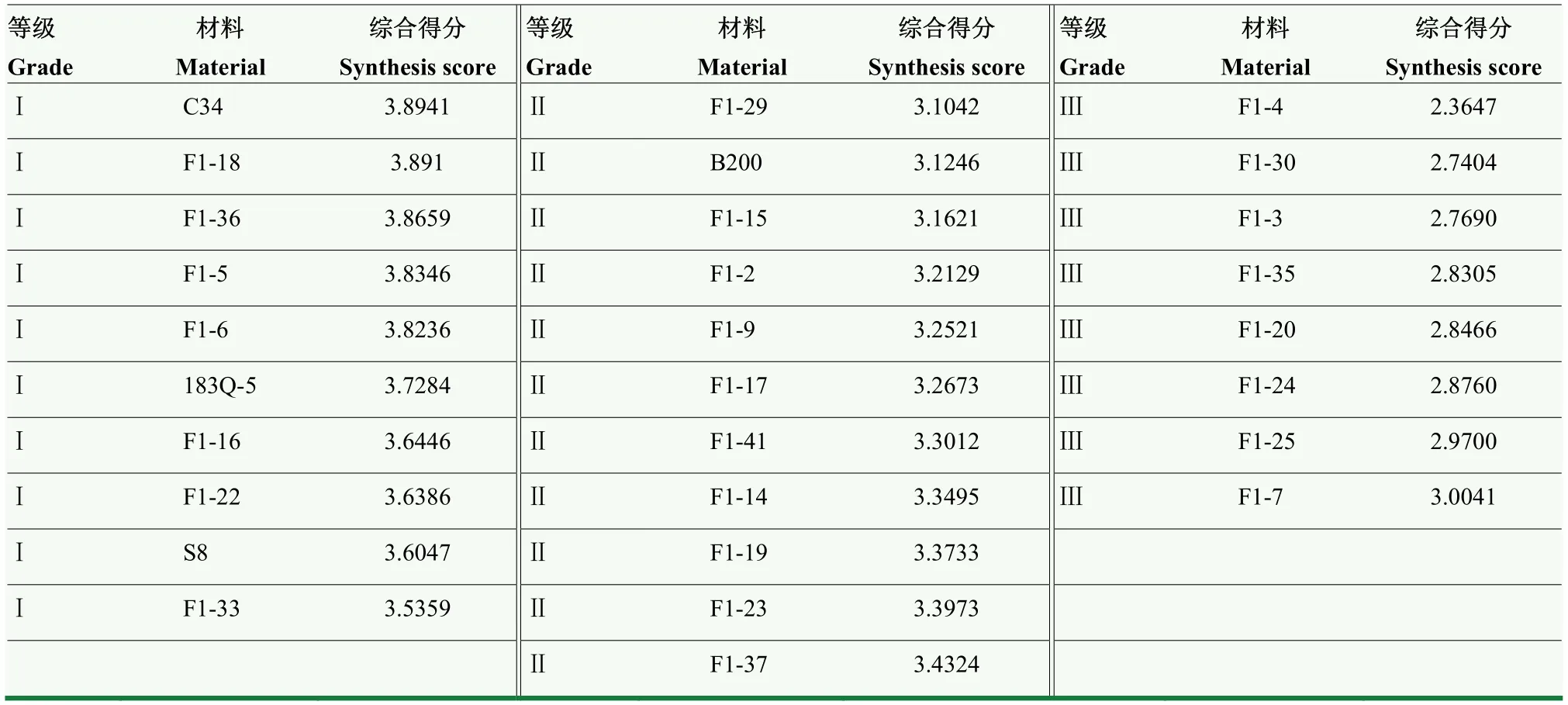

2.3 株系分级与理想株系的确定

根据评分体系所得综合得分,利用K-Means 聚类分析法对25 个F1株系及4 个亲本株系进行等级划分,共划分为3 级(表8)。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级对应的聚类中心值分别为3.7461、3.2706、2.8002,对应百分比分别为34.38%、37.93%、27.59%。可划分为Ⅰ级株系10 个,Ⅱ级株系11 个,Ⅲ级株系8 个。子代株系中F1-36、F1-5、F1-18、F1-6 综合得分>3.8,为4 个最优株系;F1-4、F1-3、F1-30 综合得分<2.8,为3 个最劣株系。I 级中包含亲本3 个和杂交后代7 个,F1-6和F1-36 为相对开花最早的杂交后代,在包含早花剪绒株系F1-6,明黄色且花期较早的株系F1-36,花色明艳的株系F1-16 和F1-18,花型紧凑的株系F1-5 和小菊中少见的管瓣品种F1-33,综合性状最优,适于进行推广应用和作为后续育种亲本;Ⅱ级株系综合性状较好,部分株系有特殊变异,可作为后续育种中间材料;Ⅲ级株系由于花期较晚、花色浅淡不稳定、花序观赏性较低或株型不饱满等劣势,可考虑淘汰。

表8 露地小菊25 个F1代株系及4 个亲本综合得分与等级Table 8 Comprehensive scores and grades of 25 F1 generation strains and 4 parents

3 讨论

3.1 有性杂交是培育早花露地小菊的重要方式

菊花是典型的短日照花卉,露地小菊株型饱满、花量极大、相较其他盆栽花卉拥有较长的花期且易于管理,因此常作为节庆用花和园林绿化材料。前人使用辐射诱变[6]、分子育种[8,35-36]和有性杂交等手段进行了早花菊花种质资源的培育。但其自然花期多集中在10 月中下旬至12 月上旬,缺少满足节庆需求的露地小菊,尤其是纯正黄色或红色品种。传统的花期调控方法对栽培技术要求高,而分子育种手段对基因表达机制的探究需要较长周期和高昂成本[29],赵志慧等[17]以大菊品种自然和杂交群体为材料,比较不同品种开花期、花型和瓣型等7 个主要观赏性状的变异幅度,发现各杂交群体的开花期性状变异系数明显高于自然群体;ZHANG 等[7]以响应开花的日照长度为依据定义早/晚花期,通过杂交将北京地区1 个早花期多花菊资源与中花期资源杂交,扩大了早花种质资源。因此,有性杂交育种结合扦插无性繁殖的方法获得的后代多样性丰富、表型稳定、对技术要求和成本低,更适于进行产业化生产。本研究中作为亲本的4 个品种包含明亮黄色品种183Q-5、重瓣型较高的粉红色品种B200以及早花品种183Q-5、C34 和S8,由于亲本间遗传差异较大,产生了表型极为多样的后代。子代相对亲本产生了黄度更高和更倾向于红色系的株系;在瓣型上产生剪绒型舌状花变异,在株型上产生了更为圆整的株系;在花期上,花期性状在后代中的变异表现相对于花色和花型等性状差异性更小,相对于最早开花的亲本,杂交子代花期没有更为提前,符合前人对于花期为复杂数量性状的认知[14],但本研究扩大了早花群体,筛选了花色、花型变异丰富的优异后代,为后续育种提供了材料。其中9 个株系在十一期间自然开花,可丰富国庆期间露地小菊的应用,减少人工调节光周期和营养条件等栽培方法产生的种植成本,可在园林绿地中作为早秋节庆用花,并可多年生栽培。

3.2 层次分析法可以有效综合评价观赏花卉

有性杂交可产生变异丰富的杂交后代,因此将数量化性状进行分级综合评价是更为客观高效的后代筛选方法。层次分析法因其综合定性与定量,可以将多指标分层处理,有效解决复杂问题,而被广泛应用[23],在农作物和观赏植物筛选中也成为常用方法。前人针对菊花所用层次分析评价体系多用于切花菊[19-20,37]、盆栽菊[13-14,38]、园林小菊[18,25,39],早期的早花小菊育种,在南京等地区推出了可以进行9—10 月节庆布置的粉、红和黄色等观赏品种[5-8],但筛选群体不明确,不能为花色、花型和瓣型等表型多样性改良提供资源,因此需要扩大评价群体并完善早花露地小菊筛选评价体系。本研究综合小菊的观赏特性和对早花露地小菊的应用需求,建立其观赏性状的综合评价体系,以花期相关性状为主,以花色为次筛选理想株系,且相对前人对早花小菊的筛选,增加了花序形态、瓣型和株型也作为选育依据,依次排序确定权重值。本研究的评价体系在筛选早花小菊的同时提供了具有花色多样和具有剪绒舌状花等变异丰富的材料,与蒲娅等[40]建立的露地早花小菊评价体系相比,本评价体系丰富了评价因子,更细化了评价标准,但对于株型圆整度主观评价标准还有待进一步探讨。本评价结果整合多种优势性状,将田间观察的表型数据进行整合,可以很好地对早花露地小菊进行评价与筛选。对于花色相关性状而言,在本筛选体系中以花色稳定为好,变色的新奇特品种在本筛选体系不适用,但对于城市小型口袋公园而言,奇特品种更易引发群众观赏热情,因此可根据园林应用场景具体需求适当调整评价体系。目前已尝试通过传感器、成像技术和多图像处理降低性状数据采集成本[41],将获得的大量表型数据结合层次分析等数学方法可进一步提高新优种质筛选的效率。

4 结论

本研究对3 个早花品种和1 个花型优良的亲本株系及其25 个杂交后代株系进行综合评价,发现后代在花色、花型和株型上均出现了相对亲本更符合育种目标的超亲性状,扩大了早花期露地小菊育种资源,花期作为复杂数量性状可以通过扩大杂交群体并结合分子育种等手段进行改良。选用层次分析法确定早花露地小菊观赏特性18 个关键性状为评价因子,经数据分析发现,杂交后代花期、花色、花型、株型和叶型等各类性状变异广泛,但其中早花小菊多为黄色和粉色花,纯正红色株系较少且极少分布于早、中花期。利用层次分析法赋值评价,筛选得到了10 个优异材料,其中包括7 个F1代株系,其花期较早、花色稳定鲜艳、花型优异、株型圆整,具有较强的育种、园林应用和生产推广潜力。