现代汉语区别词的语法构成*

张海天

(北京语言大学 语言学系,北京 100083)

区别词又被称作“属性词”或“非谓形容词”,专指“小型、慢性、初级、主要、彩色、男、女、金、银”等在句法中一般只能出现在名词前面的词(文章中出现的所有区别词例词皆引自前人研究,其中以吕叔湘、饶长溶一文中的较多)。一直以来,学界在归并该类成分时,虽然基本认同其可以算作一类词,但是在一些细节问题上,不同的研究者却往往有不同的看法。

针对区别词的词类地位问题,朱德熙曾划分出了三种观点,第一种认为区别词是是形容词里的一类(非谓形容词),第二种认为区别词是名词和形容词以外的一个独立的实词词类,第三种认为区别词根本不是独立的词[1]10。第一种观点以吕叔湘为代表,吕叔湘认为,汉语中的区别词与形容词大多数都可以直接修饰名词、加“的”修饰名词、加“的”充当判断句的宾语,因此勉强可以划分到一起[2]39。第二种观点以朱德熙为代表,朱德熙认为汉语中的形容词既可以充当定语,也可以充当谓语,名词既可以充当主宾语,也可以充当谓语,而区别词却只能充当定语,因此应该独立开来[1]20。

朱德熙和吕叔湘两位的看法是区别词研究的立论根基,近些年一些研究者又在他们的基础上对区别词做出了进一步描写和分析,并且得出了较为新颖的结论。比如郭锐的“饰词说”、邓思颖的“形容词说”以及熊仲儒的“构词成分说”。

郭锐将区别词划分为“饰词”,并且下属“体饰词”。所谓“饰词”,主要指专门充任修饰语或准宾语的词,包括区别词、数词、数量词、指示词、拟声词、副词。区别词最主要的特点是在做定语后前面还可以带数量词,而这是其他“饰词”所不具备的[3]252。邓思颖认为,区别词才是真正的形容词,而传统所判定的汉语形容词其实应该归结为动词,称作“静态动词”。立论依据有二,一是从跨语言的角度看,汉语中的区别词与英语中的形容词具有更多的平行性,它们最主要的语法功能都是作定语;二是汉语中的连词“而且”可以连接形容词,却不能连接区别词,一般认为汉语中的“而且”只能连接动词性成分,不能连接名词性成分[4]29-30。熊仲儒则认为,区别词不是独立的词,至多是没有范畴特征的词或者说是构词成分,因为区别词既不受量度范畴扩展,也不受限定范畴、数词、量词的扩展,其中前者是形容词的判定依据,后者是名词的判定标准[5]250-251。

综上可见,先前的研究虽然都在一定程度上化解了区别词的归类难题,但是得出的结论却千差万别。区别词是否是独立的词类;如果是独立的词类,那么应该包含哪些成分;如果不是独立的词类,那么应该归并到哪一类词的下面;区别词是词、构词成分还是短语。有鉴于这些问题,将基于先前的研究,着重分析区别词的语法构成。正是由于区别词复杂的语法构成情况,才造成了先前研究的多极分化。

一、语法构成的困境

吕叔湘、饶长溶认为,区别词的词性虽然很难确定,但是以下几个语法特点却是值得注意的:第一,都可以直接修饰名词,例如“小型水库”“上好衣料”;第二,绝大多数可加“的”修饰名词,如“小型的水库”“上好的衣料”;第三,大多数可以加“的”用在“是”字后面,例如“这个水库是小型的”;第四,不能充当一般性的主语和宾语;第五,不能作谓语;第六,不能在前边加“不”或“很”。这六个特点基本涵盖了区别词的主要语法特征,其中前三点是积极的,和一般形容词相同;后三点是消极的,用以和名、动、形三种词相区分[6]81。然而,基于语料库检索后发现,吕叔湘、饶长溶所列举的区别词还具备如下几种常见情形,它们可能是以上的几种特点的反例:

(1)有时候可以被程度副词修饰。

a.办公室的沙发是简易的,铺着很老式的沙发巾。(2000年人民日报)

b.有的地方党政机关造很高级的办公楼、高级住宅。(1996年人民日报)

(2)有时候前边可以加“不”。

a.导演和他的同伴从上千首送来的歌曲中遴选出可以入选的作品,然后用自己并不高级的小录音机一遍一遍地听,一遍一遍地卡……(1995年人民日报)

b.如今的管理思路恰恰是要解决“有钱不万能?”的问题。(1997年人民日报)

(3)有时候充当一般性的主语或宾语。

a.有时候,一个肿瘤在作冰冻切片时似乎是良性或可疑良性,但到第二次仔细检查时可能证明为恶性。(BCC语料库)

b.一个粉光脂艳的十五年前的时装妇人,头发剃成男式,围着白丝巾。(张爱玲《心经》)

(4)有时候充当谓语。

a.蒋的心跳已不规则,血压下降,情形甚危。(李松林《晚年蒋经国》)

b.办法也独特,先拿脸盆把信件泡软了,第二天一早倒到抽水马桶里冲掉。(王旭烽《茶人三部曲》)

此外,不仅是所有的区别词都可以直接修饰名词,以下几种成分也都可以直接修饰名词,它们与区别词的句法表现较为类似,那么是否也应该归结为区别词,例如:

(5)a.动宾式:存钱罐、出租车、碎纸机、挡泥板、洒水车、抽油烟机、停车泊位、卸货码头、登月飞船、反法西斯宣言;

b.宾动式:纸张粉碎机、标本陈列室、网页浏览器、汽车修理工、笔记本散热器、指纹识别系统、博士生指导老师、矿产资源开发管理办。

(5)中的例子是词还是短语在语法学界存在争议,按照陆志韦、朱德熙的看法其应该是短语,按照吕叔湘、陆丙甫的看法其可以分析为复合词。前言指出,熊仲儒将区别词分析为构词成分,这种看法实际上拉近了两者之间的距离,因此本文的分析不仅涉及短语,也会涉及构词成分。

例(5b)的宾动式不仅可以整体充当区别性成分,而且其中的“宾”单拎出来也能作为区别成分,比如“这是指纹识别系统,不是人脸识别系统”,起到区分归类作用的是“指纹”,而非“指纹识别”。吕叔湘、饶长溶还提到了合成复合词的问题,他们认为类似于“常务委员”中的“常务”应该看作词,而非构词成分,因为如果“常务”是构词成分,那么“常务委员、立式六轴半自动车床、无级调速直流快速电梯”等等应该整体视作一个词,这从通用性上说不过去[6]84。从理论上来看,构词成分确实不大能参与到短语的构造中去,因为短语由词或词组构成,一般不包含语素。然而,如果将例(5)的划线部分都视作是词而非构词成分,便会违反语言的经济性和递归性,因为这些成分大都具有较强的能产性,甚至稍微调整一下语序便组成了新的单位,例如:

(6)谣言制造者→制造谣言者

国宝走私犯→走私国宝犯

通货压缩政策→压缩通货政策

资格审查小组→审查资格小组

劳模表彰大会→表彰劳模大会

无独有偶,倘若将例(5)中的划线成分识别为短语也会产生新的麻烦,其一无法解释为什么它们的构造形式可以为“宾动”;其二无法解释为什么动词前后不能出现时体成分,例如:

(7)碎纸机——*碎了纸机——*正在碎纸机

存钱罐——*存了钱罐——*正在存钱罐

(8)谣言制造者——*谣言制造了者——*谣言正在制造者

国宝走私犯——*国宝走私了犯——*国宝正在走私犯

综上可见,区别词的构成困境不仅仅在于其语法特点难以归纳,也在于其构成情况较为多样。要想理清区别词的语法构成,首要任务是使用形式化的手段,测试提取其构成成分。

二、语法构成的测试标准

测试标准可以归结为两条,即“的”字插入法和单向对比法。“的”字插入法涉及的是区别词所参与的构造层面,可以划分为词法层面和句法层面。单向对比法涉及的则是区别词构成判定,可以区分为词和语素。熊仲儒指出:“词的内部只能包含词与低于词的语素,短语内部只能包含短语与低于短语的词,两者以词为界。”[5]31何元建的“回环构词理论”则认为,句法中生成的短语结构也可以返回到构词当中[7]88。由此可见,构词成分、词和短语三者本身便存在纠葛,需要使用不同测试手段来区分。

首先看“的”字插入法。吕叔湘、饶长溶发现,一般区别词修饰名词时,既可以带“的”字,也可以不带“的”字,但是有一部分区别词修饰名词时必须带“的”字,一部分则必不能带“的”字,前者如例(10)中的划线部分,后者如例(11)中的划线部分[6]83。

(10)不锈钢、无烟煤、中小城市、有色金属、无声电影、母系社会。

(11)有益的、无益的、加倍的、成批的、心爱的、辩证的。

能否带“的”字,在语法学界一度被认为是界定词和短语的一条很重要的标准。被“的”字扩展后,句法结构和句法意义都不发生变化的,可以认为是整体意义等于部分意义之合,属于短语,否则便是词。但是,也有部分研究者认为,“的”字插入法无法区分词和短语。吕叔湘指出,有“的”无“的”是很不相同的两种结构,有“的”的因为可以被扩展,所以是短语,无“的”的由于不能被扩展,所以介于词和短语之间,如果把它算在短语里边,可以叫做“基本短语”,如果把它算在词里边,可以称为“复合词”[2]24-25。

笔者无意探讨“的”字插入法是否能够区分词和短语,仅针对区别词来说,有“的”字插入的结构一般情况下是短语,没有“的”字插入的结构一般情况下是词。这里之所以强调“的”字是插入的,是为了区分插入性的“的”与后附性的“的”。邓盾指出,“生的肉”有两种生成模式,一种是插入型,一种是后附型,前者具体步骤是先取“生”和“肉”组合为“生肉”,然后再取“的”字插入其中,生成“生的肉”;后者具体步骤是先取“生”和“的”合并为“生的”,然后再取“肉”,合并为“生的肉”[8]。后附性的“的”由于组合能力过强,生成范围过广,并非本文探讨的重点。据实际语料显示,汉语中大多数的自由语素、实词和短语都可以与后附性“的”组合,生成“的”字短语,比如“男的、大的、学校的、人民的、吃完的、刚走的、一百年前的现在正在拉二胡的”。

使用“的”字插入法可以将“的”字参与合并的结构划分为词和短语。短语由词或短语组成,词则由词或构词语素构成,因此出现于短语中的区别词应该判定为词,出现于复合词中的区别词应当判定为词或构词语素。这一看法的立论根基是Di Sciullo和Wiliams的“词汇完整性假设”(Lexical Integrity Hypothesis),即:词由特征构成,特征没有结构,因此词内部的特征关系无法被句法操作干涉[9]49。例如英语中的green house可以解读为“温室”,此时green不能再受very修饰,无法变为very green house,因此整个结构是词。依据这一观点来看汉语的情况,则有“的”无“的”可以呈现出非常不同的句法表征,比如:

(12)a.*[很小型]机器 *[很绝密]信息 *[很慢性]疾病

b.*小型[一台机器] *绝密[一条信息]

*慢性[一种疾病]

c.[很小型]的机器 [很绝密]的信息 [很慢性]的疾病

d.小型的[一台机器] 绝密的[一条信息]

慢性的[一种疾病]

一些经常出现在复合词中的区别词,语法表现既像词也像构词语素,身份难以判断,这时我们便引入单向对比法进行辅助界定。所谓单向对比,结构主义语言学家曾将其作为鉴定“剩余语素”的测试标准。陈保亚列举了单向对比提取“苹果”中剩余语素的步骤,例如(?代表无法找到替换项,下同)[9]9:

(13)苹果——苹果

? ——芒果

? ——水果

如例(13)所示,“果”可以找到音义同一性的对比材料,“苹”找不到音义同一性的对比材料,因此“果”是成词语素,“苹”是剩余语素。

本文所使用的单向对比法借鉴了语素提取的精神,但是在操作对象和操作步骤上有所不同。单向对比可以用来界定词和构词语素,当一个成分出现于复合词中,且该复合词不能插入“的”字时,如何判定该成分为词还是构词语素,主要看其能否可以在保持原来意义的基础上出现于其他能够插入“的”字的结构中。例如例(14)中的“保龄、西兰”不能出现在其他“的”字结构中,因此应该判定为构词语素;“美洲、裁判”可以出现在其它“的”字结构中,因此可以判定为词。

(14)保龄球——*保龄的球——保龄的?

西兰花——*西兰的花——西兰的?

美洲狮——*美洲的狮——美洲的动物

裁判员——*裁判的员——裁判的职责

综上,可以结合“的”字插入法和单向对比法,将测试步骤概括,见图1。

图1 语法构成的测试步骤

三、语法构成的测试流程

为便于展开下面的讨论,先来介绍一下区别词的构成情况。吕叔湘、饶长溶按照构造分类将区别词划分为六种,即:以名词性、动词性、形容词性成分为基础、两个成分联合、杂类、其他[6]81-83。其中前三种是以构成来源为标准划分的,后三种是以语法关系和其他为标准划分的。笔者赞同这种划分方案,但是以上的划分标准还可以继续扩充。

首先,按照音节数目,区别词可以划分为单音节、双音节和多音节,比如:

(15)单音节:男、女、单、双、正、负、金、银、公、母、单、双;

双音节:高级、低级、大型、小型、中式、美式、军用、民用;

多音节:中山式、综合性、米黄色、非对抗性、反法西斯。

其次,按照语法关系,非单音节的区别词可以划分为主谓、动宾、偏正、联合四种类型,比如:

(16)主谓型:国营、私营、医疗、祖传、自动、野生、国产、人为;

动宾型:有限、无限、有益、无益、反人类、非对抗性;

偏正型:高等、中等、阴性、阳性、万能、解放式、半自动;

联合型:主要、公共、中小、黑白、高低、必须、快速。

最后,按照构成来源,区别词可以划分为以名词性、动词性、形容词性成分为基础三种类型,比如:

(17)名词:新式、老式、良性、恶性、单色、双色、常务、民事;

动词:野生、水生、特约、直属、直辖、保安、人造、铁制;

形容词:天青、首要、绝密、十足、银白、全盛、正方、长方。

(一)音节数目与区别词的联系

按照吕叔湘、饶长溶的看法,有无“的”字应该较难概括出规律,因此例(10)(11)中的例词在文中皆被放入了特例中概括。例(10)(11)中既有动宾式、偏正式也有联合式,可见能否加“的”字与结构关系无关。使用CCL语料库分别对这些例词进行检索,检索出的结果得出,例(10)中的区别词大都可以出现于有“的”字插入的环境中,例(11)中的区别词也大都可以出现于无“的”字插入的环境中,例如:

(18)a.(不锈钢)具有耐蚀和不锈的特性。多用来制造化工机件、耐热的机械零件、餐具等。

b. 海外领土丧尽,殖民地的结果只是殖入了许多有色的外国人。

c. 而他们母系的血统则大多来自辽东、安徽和云南,那是吴三桂驻军的主要地方。

(19)a. 送孩子去野营或给自己买一件心爱物,也许与你们低收入不那么相称,但却提高了你生活的情趣和意义。

b. 每个人的体内都生存着数十万亿的微生物,它们绝大多数是人体必需的有益菌。

c. 不应把辩证法从社会历史中剥离出来作为德国古典哲学的遗产。

对比例(10)(11)(18)(19)可以看出,例(10)中的单位不可以插入“的”字,但是换到例(18)中修饰多音节成分时,却可以插入“的”字;例(11)中的单位必须插入“的”字,但是换到例(19)中修饰单音节成分时,则必不可插入“的”字,也即有无“的”字与音节数目有较大关系。

不仅如此,继续考察例(15)中的例子,还可以观察到更为平行的现象,例如(?表示只有对比强调时合法):

(20)男鞋:*男的鞋——男拖鞋?男的拖鞋——男式鞋、男式的鞋

雄鹿:*雄的鹿——雄麋鹿?雄的麋鹿——雄性鹿、雄性的鹿

金表:*金的表——金手表?金的手表——金质表、金质的表

单间:*单的间——单眼皮?单的眼皮——单人床、单人的床

例(20)中的例子显示,在排除语调重音、对比焦点等语用因素后,凡是单音节的区别词大都只能出现于没有插入“的”的环境中;而与其他成分合并为双音节的区别词则既可以出现于没有插入“的”的环境中,也可以出现于有“的”插入的环境中。这表明单音节的区别词更像构词语素,而非独立的词。

为了进一步验证这一观察,分别在CCL语料库和BCC语料库中对使用频率较高的“男的”和“金的”进行检索,仅检索文学领域,并且排除外文冷门译著,排除对比强调用法。为了保证检索到的语料不受外语影响,冷门外文译著均未纳入统计。此外,检索数据还排除了个别对比焦点的例子,例如下面的(i)和(ii)。值得注意的是,被排除的例子都是个位数,所占比例并不大,就算纳入统计,也不会影响到最终结果。

(i)男的福斯塔夫能使我们笑得劈裂了肋条,而女的福斯塔夫只揪断我们的神经。(《冰心全集第六卷》)

(ii)老太太找不到男的官校,只好向女将挑战。(老舍《正红旗下》)

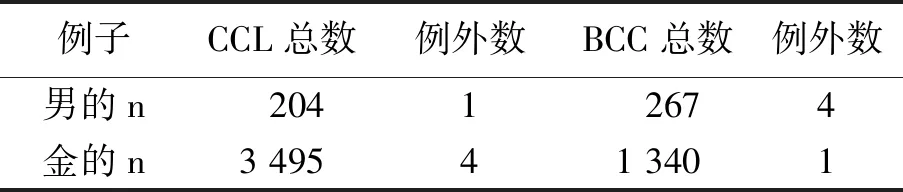

单音节区别词插入“的”字的情况,见表1。

表1 单音节区别词插入“的”字的情况

通过该数据可见,单音节的区别词与其他成分合并时,中间插入“的”字的情况极为有限(“男的”不足0.015%;“金的”不足0.001%),虽存在例外现象,但可忽略不计。

双音节的情况较为复杂。根据能否插入“的”字,双音节区别词可以分为三种类型:只能插入“的”字、不能插入“的”字、两者兼有。上一节提到,凡是可以插入“的”字的都是词,而非构词语素,因此尽管例(20)中的双音节区别词可以出现于无“的”插入的环境中,也可以出现于有“的”插入的环境中,仍然将其判定为词,哪怕它们在无“的”插入的环境中满足“词汇完整性假设”,只能被整体修饰,不能被部分修饰,例如:

(21)金质奖章——[一枚金质奖章]——*金质[一枚奖章]

恶性肿瘤——[一块恶性肿瘤]——*恶性[一块肿瘤]

黑白电影——[一部黑白电影]——*黑白[一部电影]

国营企业——[一家国营企业]——*国营[一家企业]

无法插入“的”字的双音节区别词多限于音译外来词和专业名词,它们在数量和组合面上都较为有限。从具体用法来看,这些成分在一些情况下可以起到区别分类的作用,因此可以归入广义的区别词。以“保龄球”中的“保龄”为例,该成分虽然无法出现于可以插入“的”字的环境中,但是现实生活中可以说“这种球是保龄球,不是橄榄球”,“保龄”与“橄榄”相区别,因此可以认为带有区别意义。类似的例子还有:

(22)太妃糖、朗姆酒、法兰绒、贝雷帽、维生素、沙丁鱼、剑齿虎、猛犸象、树袋熊、加农炮、来复枪、呼啦圈、跆拳道、乌龙茶、艾滋病、卡丁车、大丽花、华尔街、伊甸园、乌托邦。

综上所述,区别词的语法构成与音节数目存在对应关系,单音节的区别词大多由构词语素充当,双音节和多音节的区别词大多由词充当。

(二)语法关系与区别词的联系

非单音节区别词按照语法关系可以划分为主谓、动宾、偏正、联合四种类型,其中主谓和偏正,主谓和动宾皆存在杂糅。

主谓和偏正的杂糅比较容易理解,比如“军用、医疗、野生、祖传”等既可以识别为陈述关系,也可以识别为修饰关系。以“军用”和“医疗”为例,“军用”既可以解读为“军队专用”,也可以解读为“供军队专用”;“医疗”既可以解读为“医生治疗”,也可以解读为“用医药治疗”。其中,前一种是主谓解读,后一种是偏正解读。取后一种解读时,整个结构都是状中结构。

主谓和动宾的杂糅比较复杂。在《现代汉语》中,主语一般被分为三种类型,既施事、受事和中性[11]62。其中受事充当主语时,主谓结构一般表达“受事+动作”的语义组合,这与表达“动作+受事”语义组合的动宾结构恰恰相反。正如例(5)中的例子所示,汉语中存在着一种复杂合成词,其中的修饰部分具有两种格局,一种是名词性成分在前,动词性成分在后;一种是动词性成分在前,名词性成分在后。由于这类复杂合成词大都存在动作和受事的关系,因此学界通行的叫法是动宾复合词,也即看作为动宾结构。但是,如果看作动宾结构,那么首先需要承认汉语中还存在宾动结构,其次宾动结构是词还是短语,也需要给出一个合理解释。例如:

(23)a.登月飞船——*月登飞船

b.表彰劳模大会——劳模表彰大会

例(23a)中划线部分是单音节的,只能以动宾形式出现,不能变换为宾动;例(23b)中划线部分是双音节的,既可以以动宾形式出现,也可以以宾动形式出现。吕叔湘、饶长溶将这里的成分看作是词,将整个单位看作是短语[6]83。但是这样处理,一方面例(23b)中顺序相反的成分应当看作是一个词的不同变体,还是两个不同的词没有解决,另一方面也无法解释为什么这些单位满足“词汇完整性假设”,可以被整体修饰,但不能被部分修饰。何元建基于“回环构词理论”将例(23a)中的单音节动宾成分看作是由短语融合成的词,例(23b)中的双音节动宾成分看作是短语,例(23b)中的双音节宾动成分则看作是词或构词语素[12]。这样的处理不仅会使得短语被纳入区别词中,而且表义相当的词却具备不同的语法身份,增加了理论负担。

如果使用“的”字插入法和单向对比法,则以上的难题便可以得到解决,例如:

(24)a.动宾式:登月飞船——登月的飞船——*登的月——登的?

b.动宾式:表彰劳模大会——表彰劳模的大会——*表彰的劳模大会——表彰的集体

c.宾动式:劳模表彰大会——劳模的表彰大会——劳模表彰的大会——劳模的本色

根据例(24)中的测试,“登月”虽然可以出现于插入“的”字的环境中,但是“登月”整体无法插入“的”字,“登”自身也无法通过单向对比测试,因此“登月”是词,“登”是构词语素。双音节的动宾复合词和宾动复合词都可以插入“的”字,但是允许插入的位置略有不同,前者可以插入宾语后面,后者可以插入宾语或动词后面。使用杨大然、程工所提到的鉴别式[13]可以更清晰地看出这种差异,比如“这种大会叫做表彰大会、这种表彰大会叫做劳模表彰大会”“*这种大会叫做劳模大会、*这种劳模大会叫做表彰劳模大会”。“劳模表彰大会”可以分别两次通过鉴别式测试,“表彰劳模大会”却只能通过一次。因此,“劳模表彰大会”的构造过程是先取“表彰”和“大会”组合为偏正结构,然后再取“劳模”与“表彰大会”组合为偏正结构,整个单位是一个双重修饰结构;“表彰劳模大会”的构造过程则是先取“表彰”和“劳模”组合为动宾结构,然后再取“大会”与“表彰劳模”组合为偏正结构,整个单位是一个单一修饰结构。可见,动宾成分和宾动成分的不同不在于两者的语法身份存在差异,而是在于复合词的构造过程存在区别。进一步使用单向对比法可以发现,无论是“劳模”还是“表彰”都可以出现于可以插入“的”字的环境中,例如例(24b)和例(24c),因此“劳模”“表彰”“大会”“登月”都是词,而非构词语素或短语,这样便统一了这些构成成分的语法身份。

值得一提的是,将单音节动宾成分处理为词可能并不符合大众常识,因为“碎纸、登月、播音、存钱”不同于“司机、管家、动员、投资”等典型的动宾复合词,它们大都可以在中间插入成分,例如“碎一张纸”“登一次月”“播一段音”“存一笔钱”。但实际上,汉语的动宾成分具备融合为词的条件,并且这种能力还在不断增强,例如蒋梦晗、黄居仁所举的例子:

(25)因都市发展较早,迁出或移民国外的人不少。

(26)办案人员指出,前市调处调查员李福保退休后任职周人参所经营的百利行电动玩具店。

(27)严格把关进口飞机的数量和交付日期。

以上实例中,动词后面出现了宾语,论元结构已经得到了满足,但是动宾结构后面却可以继续出现宾语,形成新的动宾结构。不仅如此,现实中这些动词中间还可以插入其他成分,比如:“移了民”“任过职”“把好关”。蒋梦晗、黄居仁基于大型对比语料库的研究还观察到,现代汉语中动宾复合词带宾语的能力正在不断增强,这表现在越来越多的动宾复合词逐渐转化为了及物动词,越来越多的宾语类型可以出现在动宾复合词的后面。因此他们得出结论:“‘动宾复合词不能接宾语’这一现象不是语法理论需要解释的共性,只是语言演变过程中的暂时倾向。”[14]45

综上所述,非单音节区别词的语法关系涉及到区别词的能产性,偏正结构是区别词中能产性较强的结构,其他无论是复杂的动宾组合,还是简单的主谓组合,实际上都在朝着偏正结构靠拢。

(三)构成来源与区别词的联系

再看构成来源与区别词的关系。区别词的构成来源关系到区别词的语法功能,例如“老式、高级、新型”等尽管被吕叔湘、饶长溶先生归为以名词性成分为基础的区别词,但是它们却可以出现在程度副词和否定副词的后面,比如例(1)和例(2)中的例子。

李宇明指出,形容词都具有程度性,性质形容词可以受程度副词修饰,其程度性不言而喻;状态形容词不能受程度副词修饰,因为它本身已经表明了程度。但是对于区别词来说,绝大多数的区别词却不具有程度性,只有个别区别词带有程度性,并且这些词的程度意义要在一组相关的词语中才能较好显示[15]。这一看法从侧面反映,典型的区别词是由语素构成的,并不是由词构成的,而语素没有或没有完整的程度性,例如:*很男、*很金、*很正、*很负、*很母、*很单等等。

在汉语中,体词的程度性与谓语位置挂钩。性质形容词不能单独充当谓语,只有在受到程度副词修饰后才可以充当谓语,参见“*苹果红”和“苹果很红”;而状态形容词却可以直接充当谓语,比如“苹果通红”。汉语中的名词表示的是离散事物,本不应该具备程度性,但是在一些特殊的情况下,它们可以被程度副词修饰,获得程度性特征,例如:

(28)后来田野回来了,田野六岁,长得结结实实,笑容灿烂的,他很绅士地对小雨说:你好阿姨!(殷慧芬《吉星里》)

(29)皮秀英瓜子脸,吊梢眉,相当狐狸。(莫言《三十年前的一次长跑比赛》)

施春宏认为,名词之所以可以进入“副+名”组合,是因为具备描述性语义特征,且这种描述性语义特征与副词的程度性语义特征相匹配[16]。可见,(17a)中的部分例子之所以可以出现在程度副词和否定副词“不”的后面,是因为它们具备描述性语义特征,与典型的“桌子、板凳、石头、书本”等个体名词不同。

另外,状态形容词如果兼类区别词,则大多只能出现于必须插入“的”字的环境中,这与性质形容词完全相反,例如:

(30)*雪白衬衫——雪白的衬衫

*红通通脸——红通通的脸

*古里古怪人——古里古怪的人

(31)*大的一棵树——大大的一棵树

*薄的一张纸——薄薄的一张纸

*红的一朵花儿——很红的一朵花儿

例(30)中的划线成分是状态形容词,它们只能出现于有“的”插入的环境中;例(31)中的划线成分是性质形容词,它们一般不能出现于没有“的”字插入的环境中,除非使用重叠或者添加程度副词等辅助手段。

概而言之,非单音节的区别词有自身的词性基础,更像是兼类或转类而来的区别词。而单音节的区别词由于没有基础词性,因此可以与名词、动词、形容词在语法功能上相区分,在语法表现上也更为单一。

结 语

基于“的”字插入法和单向对比法,探讨了汉语区别词的语法构成。通过多重分析测试,单音节的区别词由语素构成,没有基础词性,因此有资格充当典型或狭义的区别词;多音节的区别词有较为丰富的语法功能和更多样的组合方式,不同于学界先前对区别词的表述和定义,因此大多来自其他词的转类或兼类,可以归并为广义的区别词。先前的研究之所以在细节问题上存在差异,主要是由于没有在语素、词和短语的地位上达成统一。

朱德熙曾经指出:“语法分为句法和词法两部分。句法研究的是句子的内部构造,以词作为基本单位;词法研究的是词的内部构造,以语素作为基本单位。”[17]25在朱德熙给出的关系对应式中,词既是词法的输出单位,也是句法的输入单位,在语言中起着承上启下的作用。这反映出,对语法的研究不能离开词,对词的研究也不能离开语素和短语。