族群传统与社会适应

——尼泊尔海外藏人饮食文化的人类学研究

张 辉

一、研究源起

从1959 年开始算起到当下,据估计大约有13 万藏人在海外生活,他们原初人口组成以旧贵族、宗教精英、农牧民和小商贩为主,主要分布在印度、尼泊尔和不丹等南亚地区。①王云、洲塔:《对印度、尼泊尔藏人聚居区的人类学调查——以措班玛和保达纳斯为例》,《南亚研究》,2009 年第2 期,第85—94 页。近些年在二次迁移之后,美国、加拿大、瑞士等西方国家逐渐有了许多藏人分布。从青藏高原来到南亚诸国定居生活的海外藏人,在生态、文化、宗教和语言等差异较大的“异域空间”里,他们在如何艰难谋生的同时,继续维持族群认同和文化的独立,而在接近半个世纪以后,海外藏人群体的生活方式、宗教信仰等经历了何种变迁,这些都是海外藏人研究必须直面的议题。2018 年10 月初至12 月底,带着上述初步构想的研究议题,笔者奔赴尼泊尔开展了为期两个多月的田野调查。调查期间,笔者长期吃住在尼泊尔博卡拉市的一个名为扎西巴吉(Tashi palkhiel)的藏人定居点。从进入之初笔者就开始留意该地区的藏人饮食习惯。除外出考察其他定居点以及拜会其他访谈者,其余时间笔者的吃住就完全在定居点内解决。因而从时间上说,有相当大的机会真正参与观察并亲身体验定居点海外藏人的饮食习俗。

饮食是人类生存之基本需求,人类的日常生活就是围绕着饮食而展开的。人类非动物,并不单纯是为了果腹,对于饮食人类社会是有“讲究的”:吃什么、怎么吃,其背后有着一套很严密的文化逻辑在约束着人类的饮食行为。通过这套逻辑,人类为饮食赋予了很多“社会、文化功能和意义:区分等级、建立关系、弥合冲突、整合群体、敬祭祖先、沟通鬼神……”。所以,“柴米油盐酱醋茶虽为俗人琐事,但绝非难登大雅之堂的小事;凡俗的日常生活其实是探知社会与文化内涵的最基本和最重要的领域”。②郭于华:《关于“吃”的文化人类学思考——评尤金·安德森的<中国食物>》,《民间文化论坛》,2006 年第5 期,第99—104 页。我们看到,饮食文化是作为人类整体文化中的一个重要组成部分而存在的,我们通过对属于“凡俗的日常生活”饮食的了解,可以窥探出一个群体整体文化的面貌。意识到饮食文化研究的重要性,近些年来,学术界已经开展颇多具有影响力的研究,并且在人类学界已经发展成为一个重要的分支学科:饮食人类学。在西方学界,饮食人类学的研究俨然已形成了一套较为成熟的理论体系和知识谱系。③彭兆荣、肖坤冰:《饮食人类学研究述评》,《世界民族》,2011 年第3 期,第48—56 页。国内学者对饮食人类学的基本定义是“从人类学的文化视角去探讨研究饮食行为和饮食文化相关问题的人类学分支学科之一”。④陈运飘、孙箫韵:《中国饮食人类学初论》,《广西民族研究》,2005 年第3 期,第47—53 页。饮食人类学并不只聚焦饮食本身,而是通过饮食来关联人类社会与文化的更多层面,要“阐明人们通过饮食的生产与消费行为生产并实践何种意义,即权利、地位、认同感、对目前以及未来生活的解释、回顾历史等等是通过饮食的生产与消费实践的”⑤余建华、张登国:《宴会、礼仪与地位——关于赣东北某村宴会礼仪的饮食人类学透视》,《民俗研究》,2006 年第3 期,第32—40 页。。例如,学术界对港式茶餐厅的经典研究,看到了港式饮茶与香港人身份认同之间的关联性,“港式饮茶具有香港人身份认同的社会作用,它是香港人社会关系得以强化以及建构身份认同的文化领域。以饮茶为核心的物质文化和消费行为是都市人身份认同的重要组成部分”。①谭少薇:《港式饮茶与香港人的身份认同》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》,2001 年第4期,第29—32 页。相类似的研究也可参考张展鸿对客家菜馆的研究。②张展鸿:《客家菜馆与社会变迁》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》,2001 年第4 期,第33—35 页。最经典的研究当属于日裔美籍人类学家大贯美惠子(Emiko Ohnuki-Tierney)通过对稻米在日本民俗文化与日常生活中的重要分析,她提出了食物作为一种族群边界隐喻的问题,认为日本已经将稻米内化为民族精神象征的重要标志,成为日本社会在现代化的语境下坚持族群身份认同的重要载体之一。③大贯惠美子:《作为自我的稻米:日本人穿越时间的身份认同》,浙江大学出版社 2015 年版,第3 页。大贯美惠子的这项研究对本文非常具有启示意义。

过去涉及民族饮食文化的人类学研究多以传统饮食习俗为主要内容,注重对稳定生存于某一区域的族群开展讨论,而一定程度上忽视了离散群体的饮食文化变迁。离散群体的一个重要特征就是远离故土而迁徙并生存于异地,但是在文化上又与故土保持文化亲密与联结。生活在异域的离散群体经常面临的现状就是要试图在族群传统与社会适应上取得一个平衡,这种平衡深刻反映在他们的日常饮食中。因而透过对饮食习俗的传承与再造,可以窥探出这个族群文化在离散的异域时空中所面对的变迁。

二、扎西巴吉定居点的基本情况

就已有的资料来看,尼泊尔海外藏人的准确数量现在还不得而知,特别是随着一些藏人从尼泊尔二次迁移到西方发达国家,稳定的人口数量就更加难以得到,国内学者现在最常用的数据是3 万人。④朱鹏:《海外藏胞跨境迁移的历程和走向》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2017 年第9 期,第63—69 页。而海外藏人在尼泊尔的分布,就笔者所得到的材料来看,主要居住在尼泊尔首都加德满都和著名旅游城市博卡拉两个地方,除此之外姆斯塘地区和蓝吡尼(Lumbini)等地也有分布。以博卡拉地区为例,该地区的海外藏人定居点(Tibetan Settlement)分布如下:

表1 尼泊尔博卡拉地区海外藏人定居点

综合各方面因素,笔者选定博卡拉谷地的扎西巴吉藏人定居点为本次田野调查的主要田野点。扎西巴吉藏人定居点位于尼泊尔中部地区的甘达基专区卡斯基行政区(Kaski Distt)下属的旅游城市博卡拉(Pokhara city)近郊,紧靠着著名的甘达基河(Gandaki River)。该地区海拔302 米,常年温度为5—30 摄氏度,雨季和旱季之间气候差异明显。该定居点建立于1962 年,占地面积大约为2 平方公里。整个社区呈不规则的长方形状,其中数条水泥道路将其与周边的尼泊尔社区隔离开来,存在比较明显的社区边界。该定居点并非藏人与尼泊尔政府协商后的结果,而是瑞士红十字会花重金从尼泊尔政府手中购买此块地皮后,无偿将其捐献给定居点的藏民使用。定居点目前的在籍人数大约900 人,但是实际常住人口600 人左右,据了解最高峰时期大约有1500 多人,后来相当一部分人迁移出去,迁移地包括尼泊尔的首都加德满都、印度的达兰萨拉、班加罗尔以及美国、加拿大、瑞士、法国等欧美发达国家。

就生计来说,在尼泊尔旅游业发展之前,定居点曾经开设藏毯厂,鼎盛时期定居点大部分藏人都在工厂编织藏毯,后来各种因素导致效益下降,藏毯厂现在已经濒临关门。近些年随着尼泊尔旅游业的发展,具有藏式风格的旅游饰品销售成为定居点藏民最重要的依靠,一部分藏民在定居点入口处设立简易的摊位向游客和香客出售,另一部分则是拥有固定的店铺,规模较大、效益更好,数量不多的店铺就设立在定居点,而一些实力雄厚的藏人将店铺开设在博卡拉市区最为繁华的湖景旅游商业区(Pokhara Lakeside)。除此之外,其他辅助性生计方式包括养殖、旅游向导、百货零售、果汁厂零工等等。定居点目前拥有的公共设施情况如下:一所全日制的公立学校,最高为7 年级,目前学生有一百多人,还包括一所幼儿园,有二十多个幼儿。目前这些海外藏人的教育机构也同步接受定居点周边的尼泊尔学生入学,除了涉及西藏民族与文化的特殊课程外,大部分课程都接受尼泊尔教育部门的指导。此外还包括两座寺院,分别为噶举和萨迦派;一所医疗服务机构,兼顾西医和藏医两部分内容;一座藏人定居点管理办公室。此外还有一所由当地寺庙出资修建的养老院,除了赡养年迈的僧侣外,也赡养大部分定居点的孤寡和失能老人(特别是那些没有子女的老人)。

三、海外藏人的传统饮食与族群认同

在尼泊尔的海外藏人看来,饮食习俗是可以用来区分藏人和尼泊尔本土族群的。在他们的观念中,不管是在食用方式、食材来源以及加工技术,还是在食物背后的文化内涵上,藏人和尼泊尔人都存在重要的差别。日常生活中有很多这样的表述,比如某种食物海外藏人经常食用,但是尼泊尔本土人很少吃,那么在他们的描述中就容易形成如下这样的措辞:这是真正的藏人的食物,他们尼泊尔人不吃。在这样的叙述逻辑中,饮食习俗与族群身份的认同高度联系在一起,并且塑造了自我与他者之间明显的族群边界。这一点正契合大贯美惠子所提出的食物作为族群身份隐喻象征的观点。尼泊尔的海外藏人虽然生活在低海拔地区的谷地已经超过了半个世纪,并且其饮食习惯事实上已经呈现南亚化的特点,但是在观念上依旧坚持传统的饮食习俗,并将其用来和本土的尼泊尔人作区分。这样的食物很多,比较典型的是糌粑、酥油茶、藏式面点等。

首先,在尼泊尔海外藏人的叙述中,如果说最明显区分藏民和尼泊尔其他族群的食物,那么就非糌粑莫属。糌粑的主要原材料是青稞等大麦属禾谷类作物,主要生长在青藏高原这样的高海拔地区。一直以来,糌粑也确实都被认为是独属于藏族人的食物,并具备了民族文化象征的特殊属性。虽然迁徙到尼泊尔已经很多年,但是当地人在糌粑的制作和食用上并未进行非常大的改变,依旧坚持了从西藏带来的传统。由于尼泊尔政府只为海外藏人提供安置点而不提供土地,所以海外藏人社区的生计中农业种植就非常少,他们主要是在自家院子里开辟一点小型菜地。尼泊尔海外藏人制作糌粑的青稞小部分来自于尼泊尔高海拔山区的少数民族村庄,大部分则来自中国的出口,甚至可以直接跨境运输糌粑粉。跨国流动的青稞成为海外藏人和故乡西藏最直接的物质联系。

根据笔者的考察,现在藏人定居点社区里糌粑的消费量并不是很高,主要食用者为上年纪的老人,中青年人已经很少食用。一位扎西巴吉定居点的受访者告诉笔者:

虽然现在吃糌粑的人越来越少,特别是年轻一代人甚至拒绝吃糌粑,但是每个家庭照例会储存一些糌粑粉,一方面是留待某些时刻和场合来食用,比如一些宗教仪式会用到,上年纪的老人来访也需要按例准备糌粑款待;另一方面,糌粑是藏族人的生命中的一部分,家里如果连糌粑也没有,那还叫什么藏族人。①受访人:DZ,访谈时间:2018 年11 月2 日,访谈地点:扎西巴吉定居点。按照人类学研究规范和伦理要求,隐去受访者的个人信息,并使用姓名的大写字母来代替,下同。

他认为,一个合格的藏人家庭不管在什么情况下,都必须在家中存放一定数量的糌粑,否则就和尼泊尔人没有分别。

酥油茶是另一个重要的藏式特色饮食,亦具有重要的象征意义。笔者拜访定居点的藏民,进入他们家中后对方请喝茶,会首先询问喝酥油茶还是甜茶。这两种茶的分别在于材料,酥油茶加入了酥油和食盐,甜茶则是加入鲜牛奶和白糖。在英语强势介入海外藏人的生活过程中,酥油茶亦被他们称之为“咸茶”(Salt tea)。藏民告诉笔者,制作酥油茶的三样食材均可以从定居点附近的尼泊尔农贸市场购买到,酥油可能来自附近高海拔的山区,而茶叶则是来自印度。在藏人定居点,酥油茶已经普遍使用现代电器制作,加工后的茶水倒入保温瓶中存放,使用时倒出来即可。手打酥油茶桶现在也很少见到。一般来说,定居点的藏民在有尼泊尔本地的友人来家中做客之时便会即时烹制甜茶待客,而如果是藏民友人来访,则会直接用保温瓶中烹制好的酥油茶待客。与糌粑略有不同,定居点的海外藏人对酥油茶的论述多了一个作为甜茶的参照物,在他们看来,酥油茶才是最正宗、最传统的藏式饮品,这种加入食盐和酥油而制成的茶水,除了他们,没有几个人能够品尝得来。与此相对应的是甜茶,他们表示这种人人都可以品尝的饮品是典型的南亚风味,是尼泊尔以及印度人创造出来的,虽然20 世纪50 年代之前拉萨街道就已经有了饮用甜茶的习俗,但是从根本上说这依然是其他族群的食物。在这里他们还对甜茶和酥油茶从饮用人数进行甄别,认为前者是大众化的,而后者是小众的,人人都可以饮用甜茶,但只有藏族人才可饮用酥油茶。

当下经过各种新旧媒介的宣传,糌粑酥油茶已经被看成藏族人的特殊民族符号,象征着独一无二的高原生活方式。在尼泊尔的海外藏人社会里同样如此,即使在当下人们的食用频率已经大为下降,但是依旧充当着民族符号的角色。笔者在定居点周边的一座寺院考察的时候,遇到过这样一件事:在下午茶歇时间,喇嘛们要额外吃点食物补充能量,寺院主要给大家提供的食物是糌粑,但是有一个孩子例外,他是来自尼泊尔中部地区的古龙人(Grung people),生活在低海拔地区,来寺院之前从未吃过糌粑。当我问到的时候,寺院的僧侣说道“这个孩子不是藏人,所以吃不来糌粑,只有藏人才吃得来糌粑”。在这里糌粑就被视为只有藏族可以食用的食物,而不吃糌粑的群体就是他者。我们看到,如果糌粑食物作为一个象征,那么在藏人和其他群体之间就可以依据这个表征划分出清晰的边界。在海外藏人看来,正是存在这样饮食上的特殊性,使得他们能够和周边的尼泊尔族群区分开来,也使得他们进一步强化了自己族群身份以及由此建立起来的族群认同。这也是对历史记忆的一种重塑,在定居点的海外藏人看来,青藏高原及其由此而形成的特殊生活方式,才造就了藏族这样一个民族。由此,源于传统生活的糌粑和酥油茶就成为青藏高原的表征,也是他们对家乡的永恒记忆。

在饮食习俗上,除了对特殊性的强调之外,海外藏人还重点强调原创性与发明权。其中具有文化象征性的食物是盛行于尼泊尔社会的著名小吃“莫莫”(Momo),其形状有包子和饺子状两种类型。尼泊尔人认为“莫莫”就是一款地道风味的传统尼泊尔本土小吃,口味大众化,深得本地人和外来游客的喜爱。在尼泊尔的餐厅中,“莫莫”这一款食物均罗列在菜单中的尼泊尔食物一栏。但是显然海外藏人并不同意这个观点,他们一致认为盛行于尼泊尔大街小巷的小吃“莫莫”其实就是藏式饺子的变体,而且“莫莫”的发音和藏族传统的藏式饺子的发音高度一致。此外一些中文的旅游宣传册和网络文章,也均宣称尼泊尔的“莫莫”就是起源于藏式饺子,而藏式饺子则起源于中国内地汉族地区。由此在很多海外藏人所开设的藏式餐厅中,“莫莫”这款食物被罗列在藏式食物一栏中。定居点附近一座萨迦派寺院的一名僧人告诉笔者:

尼泊尔广为流传的美食“莫莫”,事实上是从西藏传到这些地区的,你如果注意看就会发现,单纯的藏民开的藏式餐厅的菜单和餐馆名字上只有“莫莫”这个词汇。可是进入尼泊尔以后,就逐渐成了一个国际性的食物,各种各样的“莫莫”被当地人开发出来,不仅有牛肉、鸡肉、羊肉、素菜等“传统”类型,更有为适应旅游业而创制出来的芝士“莫莫”、巧克力“莫莫”、甜品“莫莫”等多个类型,他们为了表示“莫莫”的多样性,在英文词汇后面加上一个s,变成复数的Momos,适应英文的语法模式,表示复数为多种类型之意,而藏族传统食物却只有一种类型。①访谈人:QP,访谈时间:2018 年11 月21 日,访谈地点:博卡拉市郊萨迦寺院。

海外藏人关于食物“莫莫”发明权的强调与对糌粑酥油茶特殊性的强调有着异曲同工之妙,莫不是践行着食物作为族群身份隐喻的结果。基于海外藏人的视角,“莫莫”这个尼泊尔社会街头美食的发源地的争夺,并不关涉到具体的经济利益,而纯粹是一种区分族群身份的举动。事实上“莫莫”食物的起源地是不是就在西藏并不重要,而且在中尼之间跨越喜马拉雅的千百年文化交流也让其难以科学考证。但是他们之所以强调这个事情,就在于这种追溯源头的做法显示出海外藏人与尼泊尔本土人的区隔。因此争议的结果并不重要,重要的是在参与这个争议过程中,它是给本族群也是给周边的其他群体所发出的一种宣示姿态,提醒着“我们”(藏人)和“他们”(本土尼泊尔人)之间的差别和边界,它也表明海外藏人对于自我族群身份的认同以及对尼泊尔社会体系的一种独立。

基于上述的几个案例,我们可以看到对传统饮食习俗的坚守,对食物起源的争议,莫不都在表示着一种海外藏人对族群主体性的追求和坚持。饮食习俗的差异,背后就是一条可以凸显出来的族群边界。在人类学家巴斯看来,族群认同的维持在于构建自我与他者之间的边界。②费雷德里克·巴斯著,李丽琴译:《族群与边界:文化差异下的社会组织》,商务印书馆2014 年版,第7 页。边界的存在,如同一条或明或暗的鸿沟,将不同的族群分离开来,形成界限分明的不同的社会群体。定居于南亚诸国的藏族群体,通过有意或无意设置文化边界来维持自我群体的高度认同。文化是一个宏大的概念,其中包含的内容过于丰富,服饰、语言、宗教、思维观念等都可以纳入宏观的文化体系。观察藏人文化边界的维持,必须选择更加微观、更加具体的对象来进行考察。

四、多元饮食结构与海外藏人的社会适应

从20 世纪50 年代开始,海外藏人进入尼泊尔国土已经超过了半个世纪。在这段时间内,除一部分经尼泊尔迁移到美国、加拿大、瑞士等国家,另有一小部分在2008 年之前回到了国内定居,剩余没能迁移的群体已经在原地生存长达半个多世纪。在这段时间内,南亚接收国尼泊尔对海外藏人产生了多方面的影响,从生计来源到生存方式乃至文化观念,都有许多很明显的改变。在饮食方面,则体现为适应尼泊尔社会的过程中所形成的一个多元饮食结构,这个多元饮食结构展现出对南亚国家尼泊尔的适应性。毕竟尼泊尔地区特别是在许多藏人定居河谷地区,不管是从海拔、气候、物产等各方面来说都是一个明显的异域社会。七十余年的社会适应,使得居住在尼泊尔谷地的海外藏人出现了明显的尼泊尔化,表现在食物的材料来源、制作方式、食用方式、饮食礼仪等多个方面。

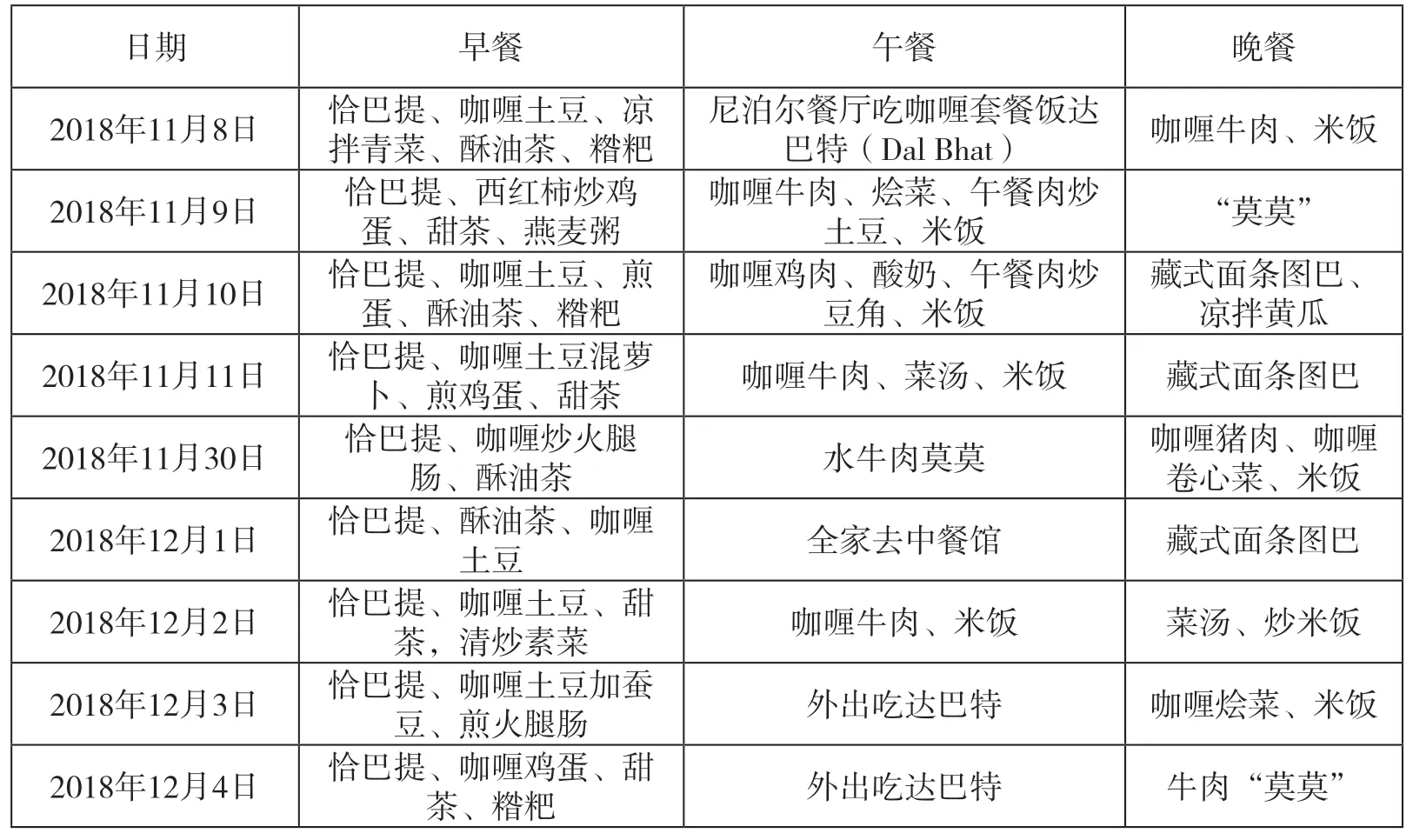

在定居点两个月的田野调查期限内,笔者曾经花费时间详细记录了笔者所寄宿房东YX 家一日三餐的详细情况,并详细询问了相关食物的制作过程。下表是笔者选取其中两段时间,统计了他家饮食的详细情况。我们可以从下表中可以窥探到尼泊尔海外藏人的一些饮食习惯的改变。

表2 尼泊尔YX 一家日常饮食记录

如表所示,笔者统计两阶段共计9 天时间,分别记录了笔者在定居点寄宿的房东家一日三餐的基本情况。就单独早餐来说,出现频率最高的是恰巴提(Chapati)、咖喱蔬菜、甜茶;恰巴提也叫印度薄饼或者印度烙饼,是印度次大陆地区最为常见的一种用小麦做成的饼类食物,在印度、尼泊尔等地广为食用。恰巴提主要是用小麦粉、盐和水组成的柔软面团做成的。其制作方式与国内烙饼相差无几,只不过制作面团时不添加发酵粉,属于死面烙饼。其制作工具比较特殊,是一口稍微有点凹进去(凹形不大)的铁锅,名为达瓦(Tawa)。笔者的房东每天早上要烙饼给大家做早餐,他先将铁锅加热,然后将擀成圆形的面饼放进去,几分钟后在饼边上敲敲,面饼中间部分就很快凸起来,最终形成两张皮,之后再翻过来烤几分钟。这种印式烙饼必须趁热吃最好,变冷之后就会很硬难以消化,所以他们放置烙熟的恰巴提的器具也比较特殊,在具有保温作用的铁制容器中还需要放置一块洁净的布,将烙饼放进去后还要盖上盖子保温。恰巴提的食用方式一般情况下都是直接用手,先用勺子将大碗中的咖喱土豆舀出来,之后有三种食用方法,一是涂在面饼表层,然后卷起来;二是将面饼分成两层,将菜和土豆放进去,卷起来食用;三是将土豆转移到小盘子中,然后用手将面饼撕碎,用手指捏着面饼去抓土豆。

此外汇总一日三餐的饮食情况,可以看到其中占据重要地位的是咖喱类食物,上表中提到的有咖喱牛肉、咖喱鸡、咖喱猪肉、咖喱鸡蛋、咖喱土豆等几类。咖喱是由多种调料混合而成的一种酱料,而咖喱酱料中最重要的成分是马萨拉粉(Masala),通常为干粉末状,有时候也是糊状,食用时需要从市场中购买。咖喱现在被广泛应用于海外藏民的日常生活中,肉类、蛋类、蔬菜类食物都可以用咖喱粉来炒制。甚至有时候藏族传统食物藏式面条中偶尔藏民也会加入马萨拉粉,从而使其具有咖喱味道。笔者观察了定居点藏民咖喱食物的制作过程,以咖喱鸡为例,其所需要食材为植物油、姜黄、鸡肉块、马萨拉粉、茴香、盐巴、洋葱、番茄、姜、蒜,制作的关键环节是炒制咖喱酱,粉末状的葱姜蒜、洋葱制成棕色,然后加入马萨拉粉、姜黄和盐巴,翻炒变成金黄色,再加入鸡块,放入少许水,用大火烹饪,最后加入番茄炒熟即可出锅,装盘时摆上香菜做装饰。咖喱类食物一般都是配大米饭吃。海外藏人在尼泊尔没有土地,大米全部在本地的尼泊尔农贸市场上购买。

尼泊尔传统食物恰巴提和咖喱类食物现在已经成为海外藏人日常饮食中不可或缺的一部分。笔者所在的扎西巴吉定居点里面有一个噶举派寺院,由于距离住处较近,早上笔者去转白塔,时间早的话可以看到寺院里的喇嘛们吃早餐,笔者注意到僧侣的早餐也是咖喱土豆(有时候换成咖喱豆子)、恰巴提和酥油茶,每名僧人一个碗,碗上摆着一张恰巴提,然后几名僧人之间放着一大碗咖喱土豆。笔者后来参加一个定居点老人的葬礼,该家庭为参加的亲朋好友准备的早点就是咖喱土豆恰巴提和酥油茶。笔者后来参加定居点的一项公共活动,发现早餐藏人在自家吃毕然后过来参加活动,午餐就全定居点的人都来享用,而午餐的主食就是咖喱牛肉、咖喱花菜、鹰嘴豆汤、几块胡萝卜,饮食过程非常像国内的自助餐,每人发一个不锈钢圆盘,然后排队依次打牛肉、花菜、豆汤,豆汤直接浇在米饭上,再抓几片胡萝卜,领一个橘子。事实上这已经非常尼餐化了,上表中的达巴特(Dal Bhat)在尼泊尔就是尼餐的英文形式。定居点小学的一次户外旅游活动所提供的餐食也是很标准的尼餐。

不只是定居点藏人日常生活中饮食的尼泊尔化,藏人所开设的标榜为传统藏餐馆亦为适应变化也变得更加多元化。笔者所在的定居点坐落在尼泊尔旅游城市博卡拉的郊区,可以乘坐尼泊尔巴士进城。在博卡拉市区的一个商业街道上,有一家由海外藏人所开设的藏式餐厅。这家餐厅从外在装饰以及店内服务员等各方面都可以视为传统藏人餐厅。笔者在就餐期间统计了该餐厅的菜单,可以看到饮食多元化的表现,见下表:

表3 博卡拉市区一藏式餐厅主要菜式

从该菜单中可以看到,虽然主题上依旧是传统藏式饮食,但是类型已经非常多样化,仅图巴(Thukpa,藏式汤面)子类型就有六种。值得注意的是菜单中的中国炒面这一列,非常有意思。笔者在尼泊尔生活两个月的时间里,多次进入到不同的尼式、藏式餐厅,都注意到一个现象,就汤面来说在藏式餐馆归为藏式食物,而在尼式餐厅则归为尼泊尔食物;而藏式和尼式餐馆近乎一致地将炒面归结为中国食物。炒面的英文为Chowmien,非常形象,其发音直接挪自中文的发音。笔者的调查发现,尼泊尔海外藏人不仅喜欢收看中国的武侠电影,也非常喜欢吃炒面这种起源于中国本土的食物,认为物美价廉、容易果腹,是很地道的平民美食。此外也发现他们还时不时光顾当地由华人开设的中餐馆,表现出对于中国传统美食的极大兴趣。

进入尼泊尔以后,藏人的饮食文化就面临着数方面的影响,例如食材的来源、制作方式、食用方式等。首先是藏式食材的短缺,例如制作酥油茶的关键材料酥油不容易在市场购买到。由于尼泊尔官方移民政策的限制,博卡拉的藏人定居点分散在数个地方,难以形成专门的日用品贸易市场,只能依附于针对尼泊尔人的市场,而尼泊尔人的饮食习惯又和藏人的习惯相差较多,难以购买酥油客观上限制了藏人对于酥油的需求。根据笔者的观察,相比较于国内藏民对酥油的需求量,定居点的藏人消费量低得多,早晨制作出来的酥油茶也都非常清淡。所以必须放弃部分传统的饮食习惯而适应尼泊尔本地的饮食。定居点藏民餐桌上经常见到的咖喱牛肉就是一个很好的例子,不仅牛肉的制作方式尼泊尔化,而且连牛肉也是水牛肉。尼泊尔是一个81.3%的人口信仰印度教的国家,曾是世界上唯一一个以印度教立国的君主制国家,直到2006 年5 月18 日尼泊尔议会才通过立法决议正式废除印度教为国教。①刘秧:《尼泊尔印度教民族主义的宗教动员及其政治影响》,《南亚研究季刊》,2020 年第3 期,第65—72 页。因而不管是什么族群只要生活在尼泊尔,就肯定受到印度教文化的约束。尼泊尔的印度教信徒严禁宰杀黄牛,亦禁止食用黄牛肉。虽然严格遵守印度教教义的高等种姓严格意义上任何牛肉都不吃,甚至完全吃素,但是占据人口多数的中下级种姓的尼泊尔民众却被允许食用水牛肉,因此所有尼泊尔餐厅菜单上的牛肉都是水牛肉(Buffalo)。受制于印度教的习俗和相关宗教政策,藏民们只能就地取材只吃水牛肉。在大部分尼泊尔印度教区域,猪肉亦是被嫌弃的食物,所以藏民的餐桌上事实上也不怎么看得到猪肉。鸡肉是最不受限制的,事实上也是广大尼泊尔民众最为喜欢的肉类。所以,我们在藏民的餐桌上经常可以看到咖喱鸡肉。

其次,在制作和食用方式上,尼泊尔的海外藏人群体亦深受尼泊尔饮食的影响。在制作尼餐的过程中,咖喱是他们最不可或缺的重要原料之一。藏人接受尼餐有一个漫长的过程,在这个过程中多重因素发挥了作用。除过上面提到的食材获取,笔者还认为生存环境亦发挥了重要作用。海外藏人定居点的受访者告诉笔者,在尼泊尔定居之前,藏人世代生活在青藏高原之上,那里的生存环境大多数是高海拔寒冷之地,所以藏人的传统饮食就以高能量、高热量为主。在现在尼泊尔定居的地方,海拔只有三百多米,气候以亚热带为主,并不需要太多的热量就可以维持基本的生存所需,因而藏族的传统饮食习俗在低海拔地区就变得不再适宜。

由于生活在尼泊尔河谷地区,尼餐就成为藏人必须选择的饮食方式。在食用方式上,藏人会针对不同的食物选择不同的食用方式,传统藏族食物诸如藏式面条等藏民会选择用筷子或者叉子来食用;蒸出来的“莫莫”则有时候他们会用筷子或者叉子来食用,有时候则是直接用手抓着蘸酱吃;而用咖喱制作而成的诸如咖喱牛肉等食物,他们大多数情况下则是直接用手抓,在这方面他们似乎已经与尼泊尔本土群体没什么太大的分别。笔者跟随房东他们外出到尼餐馆就餐时,他们一般都是直接用手抓食。在普通的尼泊尔餐厅,达巴特就是一般所谓的主食,就是一只圆形的盘子,里面一般会摆上米饭、鹰嘴豆汤、些许土豆和其他蔬菜组成的咖喱烩菜、一小份腌菜、一小点凉拌苦菜、一份本地辣酱、决定咖喱饭名称的主菜:咖喱鸡块/牛肉。拿到食物之后他们一般都是直接将豆汤浇在米饭上,然后混着其他食物一起吃。

总之,经过半个多世纪的发展,定居在尼泊尔的海外藏人在饮食上已经越来越尼泊尔化了,这是一个难以避免的趋势。定居点的受访者告诉笔者,虽然海外藏人定居点是一个较为独立的社区,但是并不是完全把自己封闭起来,基本的物资供应等还需要仰赖尼泊尔本土社会。因此,海外藏人事实上和周边的尼泊尔族群就有很多的社会互动,在日常生活的各种来往中,小群体要适应大群体才能更好地生存。用手抓食尼餐是海外藏人适应尼泊尔社会进而本土化的一个重要标志,它表明海外藏人对于归属地生活方式的适应,也表明了他们对尼泊尔社会的认可。正如受访者指出的,客居他乡没有太多可选择的余地,只有以一种开放的心态去融入这个异域社会,不仅可以获取基本的生存机会,也可以获得尼泊尔社会的接纳。他乡变成故乡,是海外藏人在尼泊尔挣扎生活多年以后必须直面的一个现实。用受访者的原话来说就是“离开还是生存”(Leave or life),要么选择二次迁徙以难民身份迁移到欧美等发达国家定居,要么适应尼泊尔社会以一种体面的方式生存下来。当然,在适应尼泊尔社会的过程中,海外藏人群体内部也已经出现明显的分化,在代际之间形成了差异。

五、饮食变革背后:海外藏人的代际分化与区隔

从20 世纪50 年代末期开始算起,定居尼泊尔的海外藏人在定居点已经生活超过半个世纪。在这个时期里,如果我们按二十年时间为一代人的话,那么现在尼泊尔的海外藏人就可以粗略划分成三代人:第一代人出生于中国西藏,而在尼泊尔成家立业;第二代人出生于尼泊尔,生长于东西方对立、冷战阴云密布的时代;而第三代人则生长于现代化与全球化驰骋于整个世界的时代,他们的生活依赖于父辈们在定居点建立起基本的生存基础,也更主动融入了尼泊尔。成长在不同的时代背景下的海外藏人,在代际之间存在较为明显的文化差异,而这种差异也往往使得第一代海外藏人感慨第三代文化传统的丧失以及由此而来的族群认同的弱化。①李明欢:《海外藏胞的发展状况与多元分化》,《世界民族》,2014 第6 期,第83—92 页。

笔者在博卡拉市郊扎西巴吉定居点的田野调查结果显示,第一代海外藏人或多或少在中国国内生活过一段时间,因而对于家乡西藏至少存在真实的认知,具有非常浓厚的思乡之情。笔者曾问这些老人,如果有机会让他们返回西藏,他们想不想回去,得到的结果是非常肯定的,他们认为尼泊尔终究不是他们的“家”。他们常常以“最正统”的藏人自居,具有非常强烈的民族认同和文化认同。在饮食上,他们体现出的也是传统的藏人饮食特色。笔者在定居点访谈的一对年近八旬的夫妇是第一代藏人的典型案例,完整保留了传统藏式生活习惯。这两位老人是笔者房东的亲戚,出生在西藏阿里地区,两位老人都是在十八九岁的时候跟随其他人从西藏过来,随后就一直住在这里,现在家里有三个女儿,大女儿50 岁,早已组建家庭并生活在美国,二女儿在加德满都工作,三女儿在博卡拉的费瓦湖湖边商业区做生意。三女儿还和他们一块住。问及饮食习惯,他们表示夫妻两个每天都吃很多次糌粑,而且从早到晚都喝酥油茶,他们不喜欢喝甜茶,他们认为甜茶是尼泊尔人的食物。由于在西藏生活的时间较长,他们夫妻两个都习惯吃藏式传统食物,而不喜欢吃尼泊尔的食物。他们只会说藏语,不会说尼泊尔话,也不会说英文;他们也没有当地的尼泊尔朋友,现在绝大部分时间都待在定居点不出去,平时基本在家里自己做饭吃,也从来不去过尼泊尔人的节日,只会参与定居点举行的藏族节日。

依照年龄来算,三十到五十岁之间可以算作第二代海外藏人,他们属于过渡性的一代。他们这一代人出生在尼泊尔,也成长在尼泊尔,经历了海外藏人在尼泊尔安家落户的过程。由于当地藏人学校实行藏语、尼泊尔语、英语三语教育,所以他们更具有语言优势。第二代藏人现在属于家庭的中流砥柱,上可能有年过六旬的老人、下有不到弱冠之年的子女,所以他们肩负着藏民家庭生存的重任。根据笔者在定居点的考察,第二代海外藏人尼泊尔语言非常流利,英语也达到可以同西方人士基本交流的水平。因为肩负着家庭经济主要来源的重任,所以他们必须适应尼泊尔的生活,尽可能拥有一些尼泊尔本地的朋友,基本上同定居点当地的尼泊尔居民建立起可以信赖的关系网络。在生计上,由于被尼泊尔公立机构排斥,所以他们只能深度参与尼泊尔的旅游业等服务型行业,在餐厅、藏式古玩、零售店等行业用力开拓。饮食上他们属于混合型的一代,既保留传统的藏式饮食,同时又积极适应尼泊尔本地的饮食文化。笔者所寄宿的中年房东夫妻及其弟弟,都属于典型的第二代藏人。因为要外出工作,所以他们就有机会和时间在外面吃饭。尼餐是他们在定居点以外的必然选择,而在食用上他们也多数情况下像尼泊尔本地人一样习惯用右手抓食。

三十岁以下都属于第三代海外藏人,他们是出生和成长全部都在尼泊尔。他们会说十分流利的尼泊尔语,出门在外都使用尼泊尔语同外界打交道,藏语仅仅局限在定居点使用,而且有很大比例的年轻藏人已经不会写藏文。他们的教育水平远远高于父辈,有很多第三代藏人曾经在印度求学,能够说一口非常地道的英语;他们在尼泊尔当地拥有比较宽泛的社会关系网络,和相同年纪的尼泊尔本地居民有密切的社会互动。他们对网络和电子产品非常娴熟,这同他们的父辈形成了非常鲜明的对比,他们人人使用“脸书”“推特”等西方世界非常流行的社交媒体,并在尼泊尔以外拥有一些通过互联网来联系彼此的社会关系网络。最为明显的是,这一代藏人几乎完全没有踏足过中国半步,对家乡西藏的认知仅仅停留在视频、图像和文字当中。在饮食上,他们同第一代藏人存在非常明显的差异,从来不吃糌粑、喜欢吃尼餐和西餐,并且偶尔会到当地商业区的中餐馆品尝中餐。他们已经完全适应了尼泊尔本地的生活方式,也适应了定居点的低海拔、常年温暖的气候,很难想象他们冬天生活在青藏高原是一种什么样的状态。

笔者寄宿房东家的儿子ZX 是第三代海外藏人一个典型例子,他小时候被送到印度南部城市班加罗尔一所学校就读,后来由于离家太远,又回到尼泊尔博卡拉上学。由于喜爱音乐,他平日在视频网站YouTube 上发布自己唱歌弹吉他的视频,但都是唱尼泊尔歌和英文歌,从来没唱过藏歌,他平时看电视都喜欢看印度台和美国的一些节目。他给笔者讲述自己有很多的尼泊尔朋友,如果有时间都会出去到咖啡厅或者酒吧去会见他的尼泊尔朋友。他有自己的社交网络账号,通过网络同生活在各地的朋友建立联系。他自己在爱情上更加自由,不一定必须和藏族结婚,可以同尼泊尔本地的姑娘相爱,后来通过他家人得知他确实有一个尼泊尔女性朋友。饮食上他同第一代藏人差异很大,他从来不吃糌粑,会喝一点酥油茶。ZX 做饭的技术一流,他的拿手好菜就是咖喱鸡块和咖喱牛肉,自称是“地道的尼泊尔风味”。他自己也喜欢吃尼泊尔本地零食,曾有几次带笔者到博卡拉的街头游逛去品尝当地的特色小吃。在笔者即将结束田野调查的最后一段时间里,休学在家的ZX 获得了在一个当地尼泊尔人开设的酒吧里驻唱的机会,他在酒吧里完全唱着尼泊尔歌和英文歌。

在这里我们可以看到,身居尼泊尔多年的海外藏人在饮食方面的传统传承与社会适应之间,是已然形成的代际分化和由此而来的区隔。饮食观念就像是一面镜子,折射出身处异域他乡的海外藏人所发生的诸多变革。一方面,他们既要恪守祖辈们遗留下来的传统习俗,正如受访者所指出的那样,他们之所以是藏人而不是其他的群体,正是由于这些传统文化作为他们的后盾,给他们在他乡的生存提供源源不断的精神支持。也基于此他们才会刻意强调传统的藏族饮食之重要性,这些习俗只存在绝非简单的思乡之物,也不是纯粹的口舌之欲,而更多是一种族群身份的象征,是通过各种方式来维持族群认同的重要策略之一。另一方面,既然身处异乡他们也必然要去谨慎处理与周边族群的关系,面对如何在他乡长久生存的现实。在这个过程中社会适应是必然会发生的,也是他们赖以存留此地的重要手段。就像前文提出的“离开还是生存”的抉择,要么离开、要么就活下来。定居尼泊尔谷地的海外藏人,无法将自己彻底地封闭起来形成一个完全独立于尼泊尔社会的小社区。因此,糌粑和咖喱就拥有了丰富的文化表征的意涵,是恪守传统和社会适应的两个端点的具体体现。

六、结语

吃什么以及怎么吃的背后,是人们依据自然环境与社会环境所构建出来的一套饮食文化体系。具体到某一个族群来看,饮食文化的形成与他们的宗教信仰、民族文化、生存环境有着密切的关联。在不同族群中,食材来源、制作方式、制作技术与食用方式等饮食文化的内容差异,在某些特定的时间和空间里就成为区分“我群”与“他者”的一种标记,塑造了这些族群之间的文化边界。然而,饮食差异所塑造的族群边界并不能稳定地维持,经常为社会环境与自然环境的变迁所改变,其中还包括族群之间的社会互动。基于此,海外藏人饮食文化面临着一个坚守与变革共存的局面。生活在南亚这样一个从生态环境到文化传统都属于异质性的地域里,维持族群认同与适应当地社会是他们日常生活里无法避免的两件“重要任务”。延续藏式饮食,不仅是他们区分定居点内的藏人与定居点外的尼泊尔的一种策略,也是他们在尽力维持传统藏族生活方式的手段,在有意识和无意识中保持族群的独立而尽力不被当地社会所同化。适应当地社会,是他们能够在南亚立足的基本保证,生活长达半个世纪以后,他们的日常生活被深深地打上了南亚社会文化的烙印。这种适应在海外藏人代际之间表现得最为明显,第一代藏人和第三代藏人之间的巨大差异表明,变革早已在尼泊尔海外藏人的生活中悄然进行着。