疗愈写作视野下的周氏兄弟童年回忆散文写作论

魏 维

陈平原在《中国散文小说史》中曾言:“在20世纪中国散文诸多体式及流派中,周氏兄弟所开创的‘杂感’与‘小品’,最为注重、也最为成功地从传统汲取养分。”①陈平原:《中国散文小说史》,北京大学出版社2010年版,第202、199、201页。此论述一方面肯定了周氏兄弟在中国散文创作中的开创之功,另一方面关注到周氏兄弟对传统文学(魏晋文章与晚明小品)的接续。但陈平原亦发现其中裂隙。对于鲁迅,其认为“以1918年《新青年》开辟‘随感录’专栏为标志的‘杂感’的兴起,以及郁达夫所称辛辣简练得能以寸铁杀人的鲁迅文体,都远不只是魏晋文章的复活”②陈平原:《中国散文小说史》,北京大学出版社2010年版,第202、199、201页。。对于周作人,陈平原亦有相同疑问:“周作人大谈晚明小品与‘五四’文学的渊源,可其本人文章,却与公安三袁关系不大。周作人文章最为人称道的平淡、博识以及优游雍容,也全与公安文学背道而驰。除了‘寄沉痛于悠闲’有点相像外,倘就文章风格论,周、袁相差实在太远。”③陈平原:《中国散文小说史》,北京大学出版社2010年版,第202、199、201页。

陈平原从周氏兄弟的师承、艺术选择、改造文学语言的意图等几个方面来具体分析其文章多样的面目与复杂的渊源,但却只是为其“杂感”或“小品”寻根,有意排除了鲁迅的《野草》《朝花夕拾》等重要散文作品的做法,是与其研究目的相契合的。但是在比较周氏兄弟的散文时,也有许多学者关注到了更加丰富多元的艺术风格的差异,其中比较值得关注的是心理学层面的研究。

早在20世纪80年代,已经有不少学人开始以个案研究的方式探寻周氏兄弟的创作心理与文本之间的关系。其中王富仁在博士论文《〈呐喊〉、〈彷徨〉综论》中提出“首先理解和说明鲁迅和他自己的创作意图”④王富仁:《〈呐喊〉〈彷徨〉综论(博士学位论文摘要·上)》,《文学评论》1985 年第3期。。钱理群受其启发,将从作家特殊的个体出发的研究思路应用于鲁迅的创作研究,并扩展到鲁迅的思想、艺术价值研究,集成专著《心灵世界的探寻》。90 年代初,吴俊作《鲁迅个性心理研究》一书,更是将个性心理一词提出,勾勒出鲁迅整个人生阶段的负罪感、虚无心态、自虐与攻击的心理冲突、爱情心理以及暮年的疾病与死亡意识①吴俊:《鲁迅的个性心理研究》,华东师范大学出版社1992年版,第3页。。

相较而言,周作人的个性心理研究是很少的,尽管钱理群著有《周作人论》并有章节名如“性心理研究与自然人性的追求”②钱理群:《周作人论》,上海人民出版社1992年版,第119页。。但依然是从外部视角分析周作人对于性心理研究的接受与应用,并未像鲁迅研究一样从心灵世界展开探寻。

因此,尽管目前学界在鲁迅、周作人的个案研究上取得了极为丰硕的成果,也关注到了作家个性心理对于创作的重要作用,但关于周氏兄弟成长过程中个性心理特征对其不同创作道路、艺术风格的选择的影响研究是不足的。2000年以后,也有研究者从文体出发,涉及周氏兄弟的比较研究。2004年肖剑南的博士论文综合运用了心理学、文体学、语言学、修辞学的跨学科方法比较周氏兄弟的散文风格,但论文整体上的比较是并列式的,仅在最后一部分谈及了周氏兄弟的个性不同,评价带有明显的倾向性。其评鲁迅有“独立的坚强个性”,评周作人时尽管有“和顺、谦和“之词,但多是“自私、软弱”③肖剑南:《东有启明西有长庚——周氏兄弟散文风格比较研究》,福建师范大学2004年博士学位论文。。这样的评价并不利于客观地分析作家的个性心理对于创作的影响。相较而言,2017年吴亚婷的硕士论文《周氏兄弟童年回忆散文的比较研究》更加客观,她钩沉出周氏兄弟相同的童年成长环境和各自不同的童年生活体验,并比较其回忆散文背后所呈现的“反思与进取”“退却与坚守”的自我意识和人生姿态④吴亚婷:《周氏兄弟童年回忆散文的比较研究》,福建师范大学2017年硕士学位论文。。

笔者拟沿着这一思路,从疗愈写作的视野重新观照周氏兄弟童年回忆散文与个性心理的关系,旨在探寻其作品中涉及的故乡与童年书写呈现出的个性心理的不同及其散文创作对作家自身的疗愈性。期待能从疗愈写作的角度重新解释周氏兄弟散文多样面目与复杂渊源的心理动因。

一、写作疗愈与疗愈写作

随着现代心理学,尤其是心理治疗理论的发展,表达性写作成为目前学界研究的一个关键词。表达性写作的兴起、发展与现代心理学、医学的发展有着密不可分的关系。如今,写作作为一种方法已经广泛运用在受创伤人群的康复治疗中。国外有关写作疗愈的理论最早可以追溯至20 世纪80年代社会心理学家彭尼贝克(Pennebaker)提出的“表达性写作”(Expressive Writing)范式。EW作为当代艺术治疗实践与研究的重要分支,是一种表达性艺术疗愈(Expressive Arts Therapy)方法。其通过15 分钟写作实验证明了披露关于压力或创伤经历的想法和感受对个人健康会产生积极影响。

与注重修辞、风格、技巧和文体创新的传统写作教育的理念不同,表达性写作侧重的是借助语言书写,重新组织、架构、整理既有的各种内在经验,“在反思的基础上赋予事件新的意义,并在事件被重构的基础上改变对所经历事件的态度,从而将负面的事件导向积极的向度”⑤Pennebaker James W,Sandra K.Beall.“Confronting a traumatic event: Toward an understanding of inhibition and disease”. Journal of Abnormal Psychology,95.3(1986):274.。

在医学研究的语境中,叙事暴露治疗(Narrative Exposure Therapy)和图像重写(Image Rescript)理论方法与彭尼贝克的“抑制理论”和“认知变化理论”相似。NET 是一种治疗创伤性疾病的方法,尤其是针对患有复杂和多重创伤的个体。它帮助个人建立连贯的生活叙事,将创伤经历置于情境中,以用于难民的集体治疗而闻名①美国心理学会网站,网址:https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments/narrative-exposure-therapy.。意象重写(ImRs)是一种体验式治疗技术,用于通过想象创伤事件的替代结局来改变创伤后应激障碍(PTSD)中侵入性意象的内容和意义②Looney Kathy,Sharif El-Leithy,and Gary Brown.“The role of simulation in imagery rescripting for post-traumatic stress disorder:a single case series”.Behavioural and Cognitive Psychotherapy,49.3(2021):257-271.。

目前国外关于写作疗愈的研究成果主要集中在写作疗法及其效用研究。2021年,葛红兵第一次提出了与心理学界写作疗愈不同的中文概念:疗愈写作。葛红兵引入英语世界哲学二分为寂静主义和自然主义(或存在主义)导向的观点,提出在中国思想史上也一直存在以老庄为肇始的“寂静主义”文学思路。他通过辨析心理学上的“自我”与佛学上“心”的概念,提出一种疗愈写作学意义上的看法:任何写作都可能是一种自我书写。并得到一种基于寂静主义的疗愈写作学研究理路:这种研究不关心写作对于读者的意义,而关心写作对作者心理的疗愈意义,关心和研究作者如何表露创伤的情感而达到自我治疗③葛红兵:《作为创意写作的对立面》,《文艺评论》2021年第5期。。

从以上概念的辨析可知:与写作疗愈目的是疗愈,写作只是一种工具的观点不同,疗愈写作是将写作作为本体进行研究,关注的是如果写作具有疗愈功能(心理学研究已经证明了这一点并在实践当中),那么它的疗愈功能是如何进行并怎样完成的。

二、父亲情结与童年创伤:周氏兄弟散文创作的心理动因

吴亚婷在其论文中指出:童年创伤体验以及长子身份的苦衷,使鲁迅过早地看破了现实的黑暗面。在对童年苦难的体验中,他强化了自我的责任和担当感,进而将其上升为对国家命运和民族性格的沉重思考。对周作人而言,次子心态的驱使,一方面钝化了周作人对苦难的认识和承受能力,另一方面使得他更加关注生活的本身。所以当自我的生存空间在现实的挤压下日益逼仄时,周作人势必将目光转向往昔的金色童年。④吴亚婷:《周氏兄弟童年回忆散文的比较研究》,福建师范大学2017年硕士学位论文。

吴亚婷的论述关注到了周氏兄弟的生长环境,以及其在家族中的位置,但她并未就此做进一步的论述。而早在20世纪90年代,吴俊在《鲁迅的个性心理研究》中已经从家族遗传的角度来解释鲁迅个性心理的形成,但未有更深入的分析。笔者拟引入由德国心理学家海灵格创立的家族系统排列法(Family Constellation)来对周氏兄弟的家族关系做一个排序及分析。试从家族系统排列法来看待鲁迅和周作人个性心理的形成,重新观照周氏兄弟的成长路径及童年情结。

家庭系统排列是心理咨询与心理治疗领域的一种方法,多用于家庭治疗。该方法由德国心理学家伯特·海灵格最早提出,结合家族治疗与系统排列,形成以系统为观点、现象学为方法、哲学领悟为引导的一门应用学科⑤周鼎文:《家族系统排列核心原理与实务》,心灵工坊文化事业股份有限公司2020年版,第26页。。在亚洲,该方法经过了周鼎文、郑立峰等心理师的更新,融入中国传统文化的内涵,已逐渐成为一套适用于华人世界的家庭系统排列法。

海灵格发现在家庭系统中,有一些不易被人们意识到的动力操控着家庭成员之间的关系。很多人的心身问题,其实都是家庭“牵连”造成的。将“牵连”的原因显露出来,往往能找出化解的方法。而对于周氏兄弟而言,当下的分析已经无助于问题的化解,但我们依然能够通过作品以及他们的生命轨迹来看到其中的问题,而重新理解其人其文。

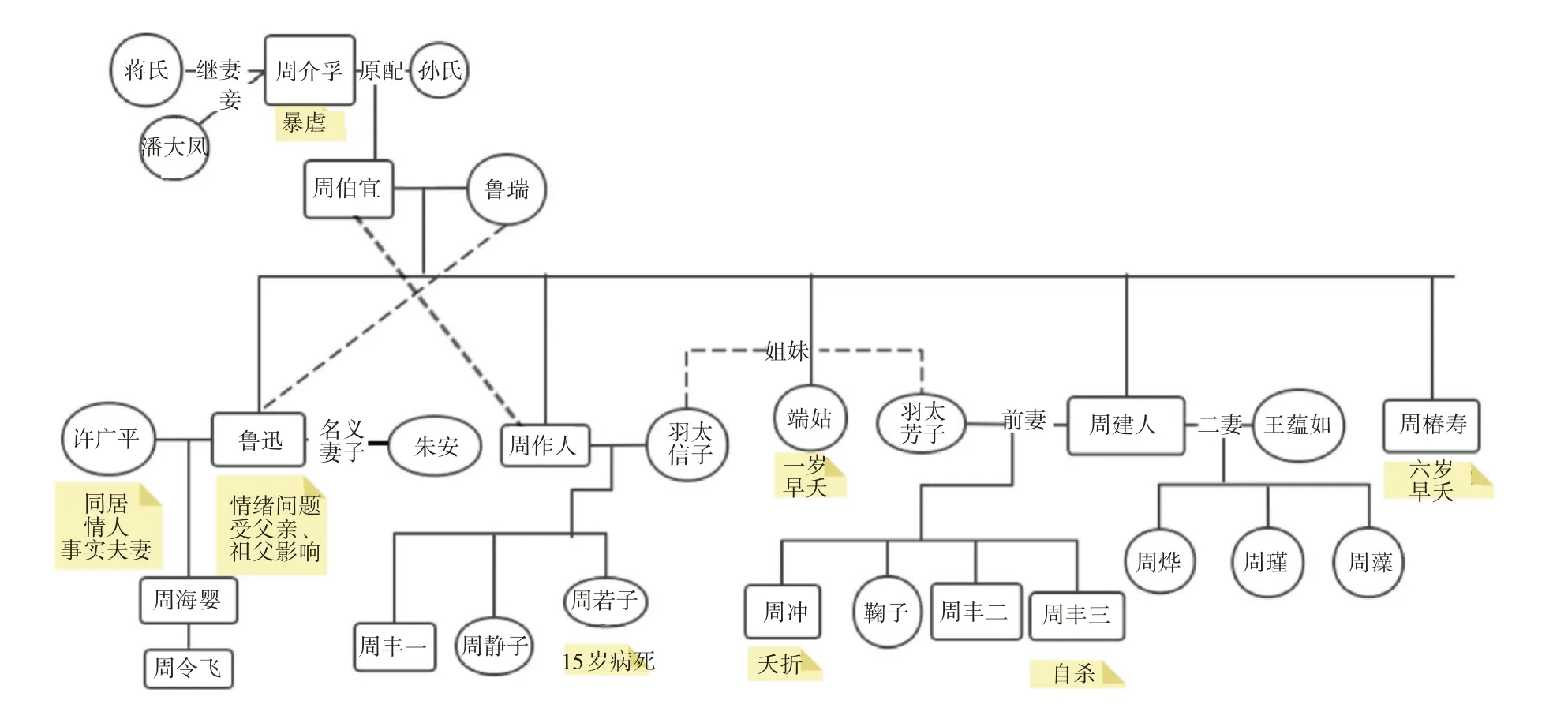

笔者以《鲁迅年谱》《周作人年谱》及周氏兄弟的日记、书信、散文等为主要资料,依据周鼎文家族系统图①周鼎文:《家族系统排列核心原理与实务》,心灵工坊文化事业股份有限公2020年版,第42页。绘制出一份简单的周氏家族系统图②图中的实线表示血缘关系,虚线表示认同,圆圈表示女性,方框表示男性,并按照代际与长幼顺序从上至下从左至右排列。(如图1)。目前的系统图一共包含四代人,以周氏兄弟为核心发散开来,标注出周氏兄弟姐妹、父母、祖父母及子女、孙子等。家族系统由血缘关系与非血缘关系构成。血缘关系包括晚辈:孩子,包括早夭、堕胎或流产的孩子,以及私生子或被送养的孩子。平辈:自己、兄弟姐妹,包括早夭、堕胎或流产的孩子,以及私生子或被送养的孩子。长辈:父母辈、祖辈、曾祖辈。非血缘关系包括让出位置(前任伴侣,包括父母、祖父母、外公外婆的前任伴侣)、不当得利与生死纠葛。由于所收集资料的限制,目前的家族系统图仍不够完善,有待后续的补充。

图1 周氏家族系统图

由于本文关注的是周氏兄弟的回忆散文写作,因此主要分析周氏兄弟的平辈以及长辈关系,而形成童年情结的长辈关系是分析的重点。在周氏兄弟的父母认同中,从两兄弟的行事风格与创作风格都能发现,鲁迅倾向于母亲鲁瑞,周作人倾向于父亲周伯宜。在关于鲁迅的研究中,父子关系是常常被论及的,吴俊的《鲁迅个性心理研究》对鲁迅的父亲情结和母亲情结都有非常准确和到位的梳理。但是周作人与父亲周伯宜的父子关系却鲜有提及。

周作人在《谈酒》中有过对父亲的评价“我的父亲是很能喝酒的,我不知道他可以喝多少,只记得每晚用花生米水果等下酒,且喝且谈天,至少要花费两点钟,恐怕所喝的酒一定很不少了。但我却是不肖,不,或者可以说有志未逮……”③周作人:《周作人散文》,人民文学出版社2013年版,第66页。父亲喝酒、谈天的姿态与周作人在《北京的茶食》写到的“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思”的生活态度如出一辙。而这样的生活态度鲁迅尽管没有直接反对,从兄弟失和的绝交信中我们却可以一窥一二。

要关注周氏兄弟的关系,绝交信是避不开的关键节点。现将绝交信引录如下:

鲁迅先生:

我昨日才知道——但过去的事不必再说了。我不是基督徒,却幸而尚能担受得起,也不想责难——大家都是可怜的人间。我以前的蔷薇梦原来都是虚幻,现在所见的或者才是真的人生。我想订正我的思想,重新入新的生活。以后请不要再到后边院子里来,没有别的话。愿你安心,自重。

七月十八日 作人①张菊香、张铁荣编:《周作人年谱》,天津人民出版社2000年版,第236-237页。

在这样一份含糊其辞的绝交信中,周作人究竟想表达什么?以下是几点疑问:

(1)“过去的事”有哪些?“责难”什么?

(3)“蔷薇梦”是什么?

尽管不知周作人责难的具体事件为何,但绝交信中显然包含了对鲁迅强烈的不满情绪。这些事不是观点立场上的责难,而是具体生活中的桩桩件件。

《周作人年谱》中有许多旁人的说法,其中有两件事值得关注:一是周作人妻子羽太信子用度太大且称鲁迅对其不敬;二是鲁迅私自拆信。其中鲁迅对羽太信子不敬,从鲁迅的生平为人来看定是托词。而对羽太信子的用度太大的不满和私自拆信的行为实际上指向了鲁迅的两大情结:童年时形成的深切的穷的意识与身为长兄的如父亲一般的权威。

穷是鲁迅暮年时想要写的主题,也是他童年的重要情结。从小的“破落户子弟”的穷困感让他产生了节俭、钱要花在刀刃上的金钱观。作为弟弟的周作人并没有承担家族的这一份责任,加之向往其父士大夫式的文人雅士生活(以金钱为基础),因此在妻子花销大一事上没有反对意见。尽管周建人回忆时认为是周作人懦弱不敢讲妻子半句不是,但这何尝不是周作人内心认同的生活方式?而鲁迅在与弟妹相处时,也暴露出“穷”的心态。增田涉在回忆与鲁迅交谈时提及,鲁迅曾言“好像穷人买来的东西也是脏的”。可见鲁迅的穷的心理积淀之深,尽管他常常是整个家庭收入最高的人,但却始终摆脱不了童年时期穷困的心理意识,这在周作人看来是可以理解却难以接受的。

“大家都是可怜的人间”一句呈现的是周作人对兄弟各自苦楚的理解。周作人自然是能看到鲁迅的苦楚,但作为独立的个人,他无法接受来自兄长情感上过度自我,在无意识中挤占了自己的个人空间的做法,荆有麟谈到的书信事件就是典型。妻子羽太信子的事件当然是导火索,但细腻如周作人,他当真如台静农所说“世事上就是昏得很”?仅听信妇人言而不知长兄情?抑或是是周作人欲借此事来表达对兄长的不满与反抗,以期彻底逃离。

“蔷薇地”的意象早在1922 年1 月周作人的《自己的园地》里出现过:“我所想要特地申明的,只是在于种蔷薇地丁也是耕种我们自己的园地,与种果蔬药材,虽是种类不同而有同一的价值。”②周作人:《自己的园地》,《周作人散文》,人民文学出版社2013年版,第46页。如果我们试着比较周氏兄弟的创作风格,不难发现,无用的审美的蔷薇地是周作人的选择,而实用的果蔬药材难道不是鲁迅的战斗式文章的隐喻么?周作人的蔷薇色的幻梦是否是一种对于兼容并蓄的园地的期待,而当这种期待在现实中落空时,蔷薇地便转化为蔷薇色的幻梦。

因此,在确定体育赛事权属的同时,如何分配体育赛事转播权所产生的收益,也是需要明确的一大法律问题;而这一问题又与垄断问题密切相关。

兄弟失和的原因,研究者与读者多看到了弟弟周作人的问题,但从家族系统排列法来看,却是鲁迅在家族系统中站错了位置。当然这样的一种错位是无可奈何的,是鲁迅不得不接受而始终未能察觉的。

周鼎文在“系统排列与中华文化”一节中归纳出“生命的五大法则”:整体法则、序位法则、平衡法则、事实法则和流动法则。其中“序位法则”指的是“每个人在家族里都要按照其长幼的顺序被尊重,每个人都要回归自己的位置”①周鼎文:《家族系统排列核心原理与实务》,心灵工坊文化事业股份有限公司2020年版,第80、88页。。而与此相关联的是“认同与牵连纠葛”,即“如果家族中的人的位置被排除了,这时候就会产生一个黑洞,家族里的其他人会被吸引去填补这个黑洞,会偏离自己的轨道而去取代被排除者的位置,并在无意识里产生认同,重复被排除者的行为模式与生命遭遇”②周鼎文:《家族系统排列核心原理与实务》,心灵工坊文化事业股份有限公司2020年版,第80、88页。。

在周氏兄弟的成长过程中,那个偏离自己的轨道而去取代被排除者(祖父与父亲)的位置的人是鲁迅。鲁迅越位去填补父亲的位置,去承担了祖父遗留下的牵连纠葛,造成了家族系统的不平衡。在实际的生活中,祖父和父亲的去世,让鲁迅不得已站在了父亲的位置上,这让他非常痛苦。他恐惧地面对父权、激烈地反抗父权又清醒地意识到自己无法摆脱父权意识。

尽管鲁迅高张个人主义价值观,但中国传统的集体主义价值观在鲁迅的身上打下了难以磨灭的烙印,并成为摆脱不去的枷锁。他事事先考虑他人而轻贱自己的生命,自虐的行为很难不说与此有关。所以说兄弟失和不仅仅是生活上的一些问题所致,更是个性心理的区别所致,而他们不同个性心理的形成是与整个家族系统紧密联系在一起的。

吴俊在《鲁迅的个性心理研究》中关注到周作人、周建人兄弟都曾对祖父的暴虐性格和行为有过正面描写,而作为长孙的鲁迅却没有一次正面书写过。这是颇令人生疑的。从周作人回忆性叙述中可以看出,周家遭受的灾难性的打击,起因是祖父言语的不慎。而在祖父的葬礼上,周作人的观察是“因为脾气乖张的关系,弄得很是尴尬,所以他的死是很寂寞的”。暴虐的性格和行为会为家庭带来灭顶之灾,会让人死后寂寞。正是看到了这一点,周作人在人生的姿态与创作风格的选择上会有意识地采取回避的方式,有意建构导向和谐的平和冲淡,以寻求内心的安定与安全。

周作人显然不认同这样的一种父权,并对其心生恐惧,极力回避。但鲁迅面临的情况比较复杂,他是家族长子长孙。他更早地理解了父亲祖父的不易,尽管在意识层面认同,无意识层面却潜藏着爱恨交织的父亲情结,令其陷入避无可避的牵连纠葛。这也是他绝望的原因。

鲁迅对祖父暴怒言行的书写空缺可能是一种有意识的回避,是对祖父形象的一种保护,在《书信·350824·致萧军》中鲁迅写道:“我祖父是做官的,到我父亲才穷下来,我其实是破落户子弟。”③鲁迅:《书信·350842·致萧军》《鲁迅全集》第13卷,人民文学出版社1981年版,第196页。此一句便可窥见鲁迅无意识里对于祖父做官的仰慕、对父亲穷下来的不甘,对自己是破落户子弟的强烈的自卑与自嘲。在鲁迅看来,祖父的暴怒是可以被理解的,是为了振兴家族、为了后代成才。因此,这种理解也同样投射到了相同处境的自己和兄弟身上(比如在家庭用度上的简省,对于弟弟们的管教)。保护祖父的形象,实际上是鲁迅无意识里理解、保护自己的形象:那个与祖父、父亲的暴怒、威严个性一脉相承的的父权式的形象。尽管在《风筝》中他对自己这样的形象做出了深刻的自剖,但他却始终无法剖析内心深处认同着的祖父,如果一旦书写,他将触及内心最幽微的情结。

周作人在成长过程中尽管一直以来得哥哥鲁迅的引领和照拂,却也从他身上感受到了来自祖父、父亲般的压力,这种压力与让鲁迅想要逃离母亲的压力如出一辙。因此周作人要逃离的不仅是哥哥鲁迅,更是如鲁迅童年时感受到的威严的父权。周作人在童年时未感受到的父权的压抑却从哥哥鲁迅身上获得了,因此兄弟失和是必然的。那些亲密的兄弟生活中的一件件小事,藏在一向以隐忍退让为生活姿态的周作人心里从未与他人道。而鲁迅由于个人意识的过于强大,反到疏忽了日常生活中弟弟的感受,无法察觉,以至于无法理解。

直到兄弟失和之后,鲁迅才借由回忆的书写进行心灵的重建抵达疗愈。而到了暮年,重新梳理童年情结的欲望更加强烈。冯雪峰回忆鲁迅曾说要整理十篇与《朝花夕拾》相似的作品,其中“母爱”与“穷”是两个有意写却未动笔的主题。重新审视父权、审视母爱、审视童年的情结,这类主题的写作是鲁迅真正想要呈现与表达的。而此前,他一直在暴露中隐藏,尤其是隐藏自己内心最隐秘的那个部分。只是留给鲁迅的时间太少了。

由此,我们可以理解写作为何对于鲁迅和周作人而言都是生命般的存在,不断地回顾自身的书写,可能都是创作者个体疗愈需求的无意识表达。但我们需要进一步探问的是,作为最优秀的现代作家,周氏兄弟是如何通过写作创伤经验去认识创伤经验的,在童年回忆散文中我们能否发现作家自我疗愈的路径。

三、暴露与隐藏:周氏兄弟童年回忆散文创作的不同表达

为了更加集中地探寻周氏兄弟的内在创作心理,笔者有意选取了1923年周氏兄弟失和之后创作的回忆散文展开比较分析。兄弟失和事件从目前的研究、资料和文献来看,主要观点倾向于失和原因在于周作人的自私、懦弱等性格特质。前文比较了兄弟二人的成长环境以及家族纠葛和认同对他们不同的个性心理的影响,其中原因显然更加复杂。但本文的关注点是写作及写作的方式。在无法还原现实语境的情况下,通过回忆散文创作的不同表达方式的比较,或可为作家疗愈写作的研究提供一点帮助。

“严肃的自我解剖有时也会成为一种力求心理平衡和心灵慰藉的本能愿望。”①吴俊:《鲁迅的个性心理研究》,华东师范大学出版社1992年版,第13页。吴俊在论鲁迅个性心理时将鲁迅的负罪意识与自我解剖的写作方式放在一起讨论。在童年的回忆散文写作上,暴露式的自我解剖的写作方式在1925年的《风筝》中体现得尤为明显。《风筝》讲述的是中年鲁迅回忆起的关于弟弟的一件往事。弟弟喜欢风筝,可作为兄长的“我”却识破了弟弟偷偷制作风筝的秘密,甚至将风筝毁坏。在意识到自己的错误并心生愧疚想要向弟弟寻求原谅时,弟弟却完全忘记此事,这让“我”绝望和悲哀。“无怨的恕,说谎罢了……我的心只有沉重着。”②鲁迅:《风筝》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社1981年,第184页。值得注意的是《风筝》的写作时间与改写的方式。《风筝》写于1925年1月,同年2月发表于《语丝》周刊第12期,后收录于散文诗集《野草》,副标题《野草之九》。但早在1919年,这个故事就在《国民公报》“新文艺”栏,以神飞的署名发表过,标题是《我的兄弟》。两篇文章最大的不同是收录于《野草》中的那篇散文展现出的情感强度和自我解剖的力度更强了。

《我的兄弟》开篇直言其事“我是不喜欢放风筝的,我的一个小兄弟是喜欢放风筝的”③鲁迅:《我的兄弟》,《鲁迅全集》第8卷,人民文学出版社1981年,第96页。。《风筝》的起笔是北京的冬季,积雪、灰黑色的秃树枝丫、浮动在晴朗天空的一二风筝,并直言其情感的惊异和悲哀。接着又将视角转向故乡的春二月的风筝时节,并反复使用“寂寞”“伶仃”“憔悴可怜”“肃杀”等词来描摹场景,这才引入风筝事件。风筝事件之后作者再次回到故乡的春天与北京的寒冬的两相对照中,并在“无可把握的悲哀”中选择“躲到肃杀的严冬中去罢”。风筝写的是三弟周建人,但改写时间却是在1925年,兄弟失和之后,尽管鲁迅没有直接书写过与二弟周作人的失和事件,但我们能不对此产生一些情感与情绪上的联想么?吴俊在分析中指出就在鲁迅因兄弟失和而感到最痛苦和愤怒的时期,他写下了与“牺牲者的被弃和愤怒”颇为不同的“弥漫着难言的哀愁”的另一类作品,而《风筝》正在此列。

与《风筝》情况相似的散文篇目为《父亲的病》(收录于《朝花夕拾》),写于1926 年10 月7 日,最初发表于11月10日《莽原》半月刊第1卷第21期①鲁迅:《父亲的病》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社1981年,第289、288、288、289、263页。。而1919年《我的父亲》同《我的兄弟》一样在《国民公报》“新文艺”栏发表,后收录进专题“自言自语”。

《我的父亲》一文非常简短,开头同样直言其事:“我的父亲躺在床上,喘着气,脸上很瘦很黄,我有点怕敢看他了。”②鲁迅:《我的父亲》,《鲁迅全集》第8卷,人民文学出版社1982年,第95页。接下来是老乳母与“我”的对话,“我”遵照老乳母的嘱咐在父亲耳边大叫,拉开时间距离后却意识到自己犯了大过,扰乱了父亲的死亡,并打算将此事告知“我”的孩子,万不再耳边大叫。这里值得注意的是写作时,鲁迅并未有自己的孩子。他是以一个反思者的成人视角对所有的成人、孩子以及自己进行告诫。自我的投射肯定有,但总还有超脱之感。

到了《父亲的病》一文中,文章的篇幅大大拓展。先从名医的故事讲起,非常细致地记录下了诊金药金的数额“一元四角”“非一百元不去”“凭票付英洋壹佰元正”“凭票付英洋贰佰元正”“两块钱一盒”“大洋十元”等。再细细描摹药方药引之复杂与获取之难,铺陈父亲的病情发展。行文过半,方才从中西医之辩引入后来的自己对父亲的病的态度:“可医的应该给他医治,不可医的应该给他死得没有痛苦。”③鲁迅:《父亲的病》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社1981年,第289、288、288、289、263页。但使人诧异的是行文至此作者突然有了一处暴露式的自我剖析,这是与鲁迅的负罪意识相关的。“还是快一点喘完了罢……立刻觉得着思想就不该,就是犯了罪;但同时又觉得这思想是在是正当的,我很爱我的父亲。”④鲁迅:《父亲的病》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社1981年,第289、288、288、289、263页。接下来的事件大体与《我的父亲》相同,只是增加了父亲的一句话“什么呢?……不要嚷……不……”⑤鲁迅:《父亲的病》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社1981年,第289、288、288、289、263页。

以往的研究多关注此文的社会批判性。但如果从创作者的内在心理动机来看,复杂的父子关系与情感才是此文的关键。无论是电光一闪的念头,还是父亲在喘着气说不要嚷后的坚持,我们都可以窥见作者寻求自我解脱和反抗父亲的内在心理。此文前半部分对所谓名医的诊金药方不厌其烦的记录,正是为了缓解这暴露式的写作带给读者包括作者自己内心的冲击。当读者(作者)认同了自己书写的种种难处,想要从父亲长久的病况中解脱的心理也比较容易接受了。“还是快一点喘完了罢”是为了让生病的父亲解脱,又何尝不是为了让照看病患者解脱。濒死的父亲的那句不要嚷是虚弱的,但他依旧是权威,那么“我还叫他,一直到他咽了气”很难说没有对父亲权威的反抗在内。

论及父亲的权威的展现,发表于1926年6月10日《莽原》半月刊第1卷第11期的《五猖会》是常常被提及的文本。“去拿你的书来。”“给我读熟。背不出,就不准去看会。”⑥鲁迅:《父亲的病》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社1981年,第289、288、288、289、263页。这个站在作者背后的父亲的权威感与恐怖感,隔着纸面我们似乎也能感受得到,而这难道不就是站在弟弟面前毁坏了风筝的身影么?在对父亲权威的反抗中鲁迅惊异地发现了自己潜意识里对于父亲行为的模仿,一种内在的认同。这是真正使他痛苦的。这也是鲁迅要反复书写同一主题的真正原因。从事件、思考的暴露到深层心理的剖析和暴露,鲁迅显然在改写中有意强化了力度,因为彼时其心境的痛苦程度也更深了。

一个事件是否造成创伤,主要是看当事者对于这件事情的态度。如果情感停留在伤害事件的情境中不肯离开,不断反刍那种痛苦的感受,这样持续下去就会形成创伤⑦孙国玲:《表达性写作疗愈效用原理探析》,《写作》2020 年第5 期。。在鲁迅的重写中,我们不难察觉身处创伤事件中作者的愧疚感。在心理咨询中治疗师之所以能对来访者进行疗愈,是因为他们在咨访关系中通过情景再现发现来访者的心灵运作模式,以及他(她)如何与自己及他人建立联结,通过共情、涵容等方式接纳来访者,为来访者建立一个安全的空间,帮助他们意识到自己被旧的模式所困住,然后再通过重释来构建自己与世界之间新的关系模式①孙国玲:《表达性写作疗愈效用原理探析》,《写作》2020 年第5 期。。如果从这个角度来看鲁迅的创作,我们可以发现鲁迅就是自己的心理治疗师,他采取的办法是通过散文创作将自身重置于伤害事件之中,在写作中完成自己无法达成的愿望。比如《风筝》一文完成了对弟弟道歉的心愿。在《父亲的病》中完成告别父亲、表达爱意的心愿。鲁迅通过理性意识、文学语言来组织、构架、整理过往的经验,形成对无意识情结的一种再认识,提取出内心情结的关键词:如“寂寞”“伶仃”“悲哀”等,达到心理宣泄的效果。另一方面他将个人事件与社会问题、时代背景相联系,构架起对事件的积极认知的写作,对亲人离世事件进行转化和升华,把单纯的失去感、悲痛感转化为更加积极的对生命、亲人、国家的责任感,摆脱负面情绪,把自己导向积极的方面,最终走向自我价值的认同。

与鲁迅的创作风格不同。周作人往往被人以“平和冲淡”论之。我们也可以从大量的散文创作中感受到这样的一种散文风格。值得注意的是,周作人1923 年11 月起在《晨报副镌》上所开专栏“雨天的书”(后结成文集《雨天的书》)却带上了一种比较浓郁的感伤色彩。

《雨天的书》收录了周作人不少关于故乡与童年的散文,比如直接书写故乡与童年的《初恋》《娱园》《故乡的野菜》《喝茶》《苍蝇》《破脚骨》《乌篷船》等。也有夹杂在《苦雨》《鸟声》中对于故乡之物的零星书写。

其中《故乡的野菜》与《乌篷船》有相似的开篇方式:一则为“我的故乡不止一处,凡我住过的地方都是故乡。故乡对于我并没有什么特别的情分,只因钓于斯游于斯的关系,朝夕会面,遂成相识”②周作人:《周作人散文》,人民文学出版社2013年版,第10、25、59页。;一则为“老实说,我的故乡,真正觉得可怀恋的地方,并不是那里;但是因为在那里生长,住过十多年,究竟知道一点情形”③周作人:《周作人散文》,人民文学出版社2013年版,第10、25、59页。。但无论是故乡里挖野菜的情形还是夜间听水声橹声,在周作人笔下都是颇有趣味的,和开篇所书的平静、冷淡、疏离的情感正成对比。从创作心理来说,周作人在表达情感时选择了有意隐藏的方式。这种隐藏还体现在整个文集的篇目设计中。与鲁迅将回忆散文有意整理成情感浓烈的《野草》、回忆型专题散文集《朝花夕拾》不同,《雨天的书》有意打散相同的主题,将其放置在与个体情感关联不强的思想随笔中。整体给人的情感冲击力更加浅淡。而这种方式,显然与他的内倾型的个性心理是密切相关的。这一点很明白地写在了他的散文《日记与尺牍》中。“我不能写日记,更不善写信,自己的真相仿佛在心中隐约觉到,但要写他下来,即使想定是私密的文字,总不免还有做作。”④周作人:《周作人散文》,人民文学出版社2013年版,第10、25、59页。这里的“做作”一般理解为文字表达无法真实呈现内心所想的困难,但对于善用文字的周作人来说,仅这一条是很难让人信服的。对于个性隐忍退让的周作人来说私密是非常重要的,即使心中有所感,他也不愿以文字的形式将其暴露在大众面前,暴露会让他失去安全感。但情感的抒发常常是不自觉地,即使有意地隐藏、克制情感,我们都能够从文本中读出隐藏不了的真实情绪。这种情绪更多地反映在《雨天的书》两篇序言中。

《雨天的书·自序一》写于1923年11月5日,周作人自语“今年冬天特别的多雨……天色却非常阴沉,使人十分气闷。”紧接着是颇能代表周作人生活意趣的一段描写,在江村的小屋喝清茶,同友人谈闲话。但很快笔锋一转“不过这些空想当然没有实现的希望”雨天的心情,如周作人所言是“出了气的烧酒,一点味道都没有”。雨天的书写是“聊以对付这雨天的气闷光阴罢了……但是在晴雪明朗的时候,人们的心里也会有雨天,而且阴沉的期间或者更长久些”①周作人:《周作人散文》,人民文学出版社2013年版,第236、238页。。不难看出,周作人的心境与多雨、阴沉的天气形成了同构关系。如果说自序一已经流露出周作人难以抑制的愁苦的话,落款为“十四年十一月十三日,病中倚枕书”的《雨天的书·自序二》中周作人更是将自我的剖析推进了一层。“我近来作文极慕平淡自然的景地……像我这样褊急,生在中国这个时代,实在难望能够从容镇静地做出平和冲淡的文章来。我只希望,祈祷,我的心境不要再粗糙下去,荒芜下去。”②周作人:《周作人散文》,人民文学出版社2013年版,第236、238页。这篇自序中值得关注的是意指气量狭隘,性情急躁“褊急”一词。它与常人甚至家人对周作人“和顺、谦和”的印象刚好相反。这是周作人对于内在自我的一次描摹,值得引起重视。由此,周作人选择了“平和冲淡”的文风,来涵养自己的“敦厚温和”的性情,也许是一种有意识的选择。

正是基于这样的个性心理和疗愈需求,周作人在文学成长道路上自觉地选择了王国维的文学“无用之用”的观点。在他的创作中,我们不难看到如葛红兵所言的老庄式的“寂静主义”的文学思路,以“无用”来避免外界的干扰和伤害,以“无欲”来求得心灵的解脱。而这样一种思路,本身就带有疗愈的效用。

与鲁迅重返创伤情境的宣泄式表达不同,周作人的散文写作带有明显的重构意味,他的作品鲜少直面创伤事件,而是通过故乡的景物、风俗、采用俗语、童谣来建构一种童年趣味。值得注意的是,周作人的隐藏式散文创作表达方式的选择,同样具有反思性。他的写作往往能跳出自己的感受和情绪,以旁观者的角度来看待自己的体验,重新整合个人的内在经验,构建属于自己的“金色童年”。

四、结论

处于艰难的时局与复杂的封建没落大家庭之中,周氏兄弟的童年面临的种种心灵困境是其需要终其一生去梳理的,而文学写作(本文仅讨论散文创作,其实在小说创作中也存在相同的情况)却给他们提供了一条宣泄、反思、重建的表达通道。尽管所处的位置不同,内心的感受不同,但家族给予的情感纠葛却一样传递给了兄弟二人。尽管在个人生活姿态和文学创作上的选择不同,但在疗愈个体心灵的目的和效果上,鲁迅与周作人是殊途同归的。

将鲁迅与周作人的童年回忆散文创作放置于疗愈写作的视野下展开考察与论述,用家族系统排列法来分析看待鲁迅和周作人个性心理的形成,通过文本的比较分析来辨析周氏兄弟在不同的散文创作方式中的疗愈共性,旨在证明作家创作过程中个体疗愈的内部动机是不自知的,非主动的,被以往的研究者遮蔽了。研究或可证明个体的疗愈性才是作家创作作品的最深层动机,也是作品产生震撼人心的审美效果的最重要原因。周氏兄弟在文学创作上的成就也反向印证了作为疗愈写作的文学写作的重要性与可能性。

此外,疗愈写作的引入,对我们认识散文创作的不同理路:自我暴露型的阳性理路和隐藏建构型的阴性理路有很大帮助。过去创意写作学主要集中在虚构写作上。于非虚构写作的研究不充分,对疗愈写作学的研究可以推进非虚构写作研究的进展,推动创意写作学往纵深方向发展。散文写作本身就是疗愈写作的一个部分,具有疗愈价值。发展散文疗愈写作的研究可以扩大疗愈写作学的研究范围,提高疗愈写作学的社会应用。