虚拟环境中大尺度空间定向能力的地域差异*

宋晓蕾 李宜倩 张凯歌

(1 陕西师范大学心理学院; 2 陕西省行为与认知神经科学重点实验室, 西安 710062)

1 引言

空间定向是我们在陌生环境中利用地图或导航软件, 结合周边信息来确定自身位置和行进方向的过程。空间定向包含对视觉地标的加工、空间绝对方位的确认以及目标或自身相对方位的确认(McGee, 1979), 它是空间导航的关键能力之一。大尺度空间是单一视角无法感知全貌的物理空间(Kuipers & Levitt, 1988)。大尺度空间定向是个体在大尺度物理空间环境中定位并导航的过程, 该过程若要得到大尺度空间的全局结构, 则需根据随着时间和路径的增加而收集到的空间信息来建立(Siegel& White, 1975)。

自然地理环境会影响个体空间方位表征(Levinson, 1996), 个体生活在不同环境中会激活相应的空间参照系(Greenauer et al., 2013), 从而导致不同地域个体在完成静态空间任务判断时的空间参照偏好存在差异(Li & Zhang, 2009; Li, 2012), 但是在现实场景或生态效度更高的大尺度动态空间任务中, 是否仍存在地域差异及其可能存在的原因仍不清楚。因此, 本研究在以往基础上采用虚拟现实技术创建生态效度更高的大尺度动态空间任务,澄清大尺度空间定向能力的地域差异, 了解不同地域群体的空间导航方式及内在机制, 为开发提升不同地域空间导航绩效和用户体验的导航软件提供理论基础, 减少导航错误可能引发的安全事故, 增强交通、城市规划和应急响应等领域的安全性。

个体完成空间定向任务需使用不同的空间参照系来编码空间信息(Freksa et al., 1998; Wang,2012)。空间参照系理论根据参照物不同, 将空间参照划分为自我中心和环境中心两种(Colby, 1998;O'Keefe & Nadel, 1978)。在自我中心参照系中, 个体以自己身体为参照物对物体位置及其空间关系进行表征; 而在环境中心参照系中, 个体以外部地表或环境特征作为参照物, 空间方位信息并不因个体自身位置变化而改变, 能够得到较为稳定的信息(Waller & Lippa, 2007; Wiener et al., 2013)。

Goeke (2015)等认为长期对某一空间参照系的持续激活可以形成对该空间参照系的使用偏好, 从而促进空间认知行为。空间定向任务绩效除了与空间参照系的使用偏好有关之外, 还与个体空间参照系转换灵活性有关(Julian et al., 2018)。具身空间转换理论认为, 个体在空间中运动时以自我中心为参照, 该类表征和编码为心理空间转换提供了具身参照框架, 而当自我中心视角和目标视角之间的角度偏差增加时, 空间转换的认知负荷增加(Amorim et al., 2006; Kozhevnikov et al., 2006; Kessler &Thomson, 2010)。此外, 环境中心参照在自我中心参照的基础上发展产生, 在任务需要时, 环境中心参照会因其表征的灵活性更容易切换至自我中心参照(Siegel & White, 1975)。但Sharma 等(2016)发现当个体根据任务需求转换各类空间参照系时, 其空间定向与导航绩效不会受空间参照系使用偏好的影响。因此, 个体空间参照的偏好以及其转换灵活性是否以及如何对空间定向和导航任务产生影响还需进一步探究。

空间导航任务是测量大尺度空间定向能力的经典任务(Liu et al., 2011)。个体的空间定向能力可通过路线重走任务(Route-repetition task)、路线回溯任 务(Route-retracing task) 、 定 向 接 近 任 务(Directional-approach task)等空间导航任务来衡量(Wiener et al., 2019), 以上三种任务空间参照系的使用需求有一定差异。三个任务均先进行路线学习,路线重走任务是根据学习的路线从规定起点行至终点, 而路线回溯任务则是从终点返回起点。路线重走任务过程不需要转换视角, 被试在学习阶段仅记忆转向顺序或路标与转向的配对即可很好完成,它是一项依赖自我中心参照系的任务。路线回溯任务需要了解地点和路径之间的绝对空间关系, 被试的环境中心参照在路线回溯中发挥着至关重要的作用(Allison & Head, 2017; Harris et al., 2012;Wiener et al., 2012)。定向接近任务需要根据十字路口的地标判断左右转向来还原学习路线, 当任务阶段与学习阶段的转弯方向相同时, 被试只需采用自我中心参照系即可; 但当任务阶段与学习阶段的转弯方向不同时, 被试需采用环境中心参照系构建整体空间信息才可正确转向, 该任务可有效测试被试的空间参照系转换灵活性(Wiener et al., 2013)。

空间定向的跨地域研究表明, 在地形开阔地区长期居住的个体更擅于使用整体的、环境中心空间参照, 但狭小紧凑地形中居住的个体更偏好自我中心参照(Istomin & Dwyer, 2009)。城市道路环境方面,在平原下网格状城市中长大的人和在非平原地区非网格状城市长大的人有其各自适应的城市道路环境, 当两类人去适应对方生活环境时, 对空间方位的理解记忆会存在困难(Barhorst-Cates et al.,2021; Coutrot et al., 2022)。美国中西部/西部(多平原开阔地域)的人比居住在东北部/南部(多地形复杂区域)的人更偏好使用环境中心参照(Lawton &Kallai, 2002)。还有研究表明北美洲被试更偏好使用环境中心参照, 拉丁美洲(美国以南的美洲地区)被试更偏好使用自我中心参照(Goeke et al., 2015)。在我国, 南方地区(多丘陵、山地等)被试偏好自我中心参照, 北方地区(多平原)人偏好环境中心参照(刘丽虹 等, 2005)。但有研究认为南方被试使用自我参照绩效表现更好, 北方被试在两类参照系中任务绩效无显著差异(Li & Zhang, 2009; Li, 2012 )。综上, 不同地域的惯用参照系及偏好研究结果并不一致, 因此空间参照系使用偏好的差异是否是空间定向能力存在地域差异的原因仍不确定; 除了空间参照系使用偏好外, 是否还有其它因素对空间导航与定向能力产生影响仍不清楚。

此外, 以往采用静态空间术语的地域研究发现,任务绩效存在地域差异可能是空间参照系使用偏好的影响, 地域文化可塑造个体空间参照系使用偏好差异, 这种差异在需要依赖不同参照系的空间定向任务中会表现出来(Haun et al., 2011), 但结果尚存在分歧。例如, 丘陵、山地等南方地区被试偏好自我中心参照系, 北方被试偏好环境中心参照系(刘丽虹 等, 2005); 南方被试对自我参照的术语有偏好, 且任务反应比环境参照更快, 但对于北方被试来说, 基于这两种参照系的术语的偏好和任务绩效之间没有显著差异(Li, 2012); 此外, 偏好环境参照的北方被试切换使用自我参照的速度比偏好自我参照的南方被试切换使用环境参照系更快(张积家, 刘丽虹, 2007), 说明空间参照系的转换灵活性可能也与地域差异有关。但是以往研究大多是采用静态空间术语实验进行的, 尚不清楚在动态空间任务时是否会存在一定的地域差异。

因此, 研究采用生态效度更高的动态空间定向任务, 来考察在需要环境中心参照系的路线回溯任务中, 北方被试表现优于南方被试, 且其空间参照系转换灵活性更高; 而在需要自我中心参照的重走任务中, 南方被试表现出一定的优势效应; 激活被试环境中心参照系有助于提高其大尺度空间定向任务绩效。本研究首先采用路线重走任务和路线回溯任务(实验1), 以探讨不同地域被试在空间定向任务上是否存在差异。其次, 除了空间参照系使用偏好差异的作用之外, 是否还有其它因素起作用?本研究将进一步采用定向接近任务(实验2), 以澄清被试在空间参照系转换灵活性方面是否存在差异, 以及此差异是否是产生地域差异的原因。最后,通过进一步激活被试的环境中心参照以提高其转换灵活性(实验3), 看可否有效改善和提升大尺度空间定向任务绩效。

2 实验1: 大尺度空间定向能力是否存在地域差异

本实验分别采用需自我中心和环境中心参照的路线重走任务和回溯任务考察不同地域被试的大尺度空间定向能力是否存在差异。

2.1 方法

2.1.1 被试

使用G*Power 3.1 软件(Faul et al., 2007)计算研究所需样本量, effect sizef= 0.25, α = 0.05, 1 - β =0.95 (Cohen, 1988), 计算出研究共需被试50 人。参照前人同类任务研究(Friedman et al., 2020; Wiener et al., 2019), 被试每个组别尽量保证30 人以上, 因此在北方某高校有偿招募被试70 名(M= 19.81 岁,SD= 1.79 岁, 男20 人, 女50 人), 南北方取样参照前人研究标准(Li & Zhang, 2009), 均为自幼至义务教育阶段在南方或北方持续生活学习。其中南方被试35 名(来自广东、重庆、广西、四川等地), 在北方生活不超过3 年, 北方被试35 名(来自陕西、河北、山东等地)。所有被试均为右利手, 视力或矫正视力正常, 无色盲或色弱, 每位被试均自愿完成实验, 且未曾参加过类似实验。

2.1.2 实验设计

实验1 采用2 (地域: 北方、南方) × 2 (任务类型: 重走、回溯) × 3 (路线: 1、2、3)混合实验设计,其中地域为组间变量, 任务类型和路线为组内变量。3 条路线同质, 因变量为任务完成绩效(van Wermeskerken et al., 2016)。

2.1.3 实验材料和程序

实验1 采用重走任务和回溯任务作为主要任务范式(Wiener et al., 2019)。

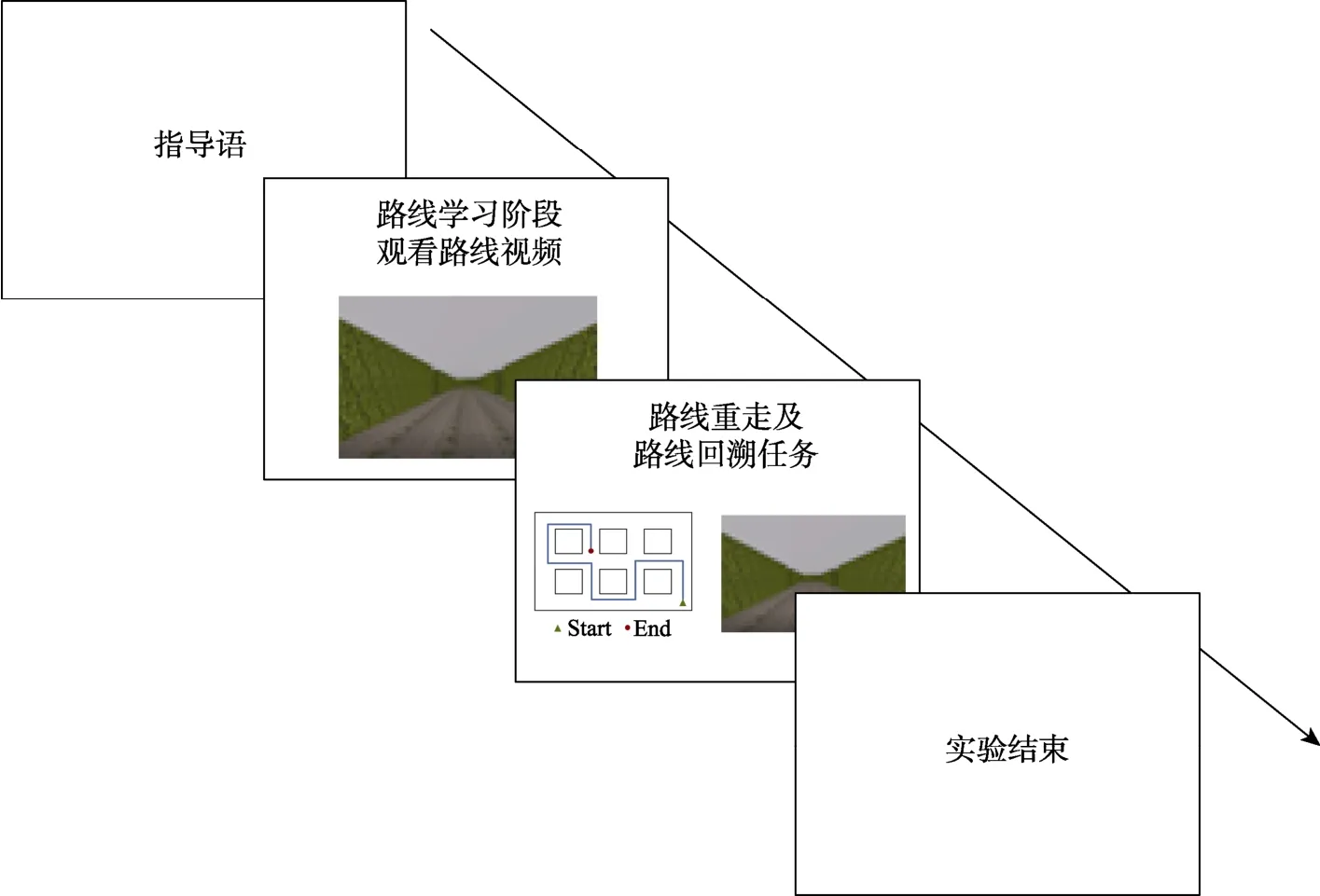

使用Mazesuite (Ayaz et al., 2008; www.mazesuite.com)创建虚拟环境, 虚拟环境中墙体高2.5 米, 所有拐角皆为90°, 墙面为草纹, 地面为砖纹, 天空为默认灰色, 路线中均无路标, 场景如图1 所示。每项任务有3 条路线, 每条路线起点终点均不同,每条路线有8 个拐弯、9 条路径。实验分为学习阶段与任务阶段, 学习阶段的材料为主试在虚拟环境中操纵行走的路线视频, 被试通过观看第一视角行走视频进行学习, 不呈现全局场景图。两阶段场景步速均为2.5 米/秒, 被试通过键盘上下左右键完成行进动作。任务具体路线示例和实验环境见图1。

图1 路线重走与回溯任务材料示例图(左: 学习阶段路线示例; 右: 任务阶段实验环境示例)

被试进入实验室后以标准坐姿坐好, 保持60 cm视距。准备好后开始实验, 每项任务前在显示器上呈现指导语并向被试说明实验操作中的注意事项,确认被试理解后进入练习阶段。被试确认掌握操作方法后报告主试, 并开始正式实验。正式实验中,首先向被试呈现地图路线视频, 每呈现一段视频,就要求被试记住该视频中的路线, 并在视频结束后通过键盘方向键操纵在地图中完成该路线(重走)、逆向完成该路线(回溯), “↑”“↓”“←”“→”分别对应前进、后退、左转、右转, 实验过程不提供反馈。软件将记录被试路线轨迹等各项数据。具体任务流程见图2。

图2 路线重走与回溯任务实验流程图

2.2 结果

使用Mazesuite 中的MazeAnalyzer 软件回收查看数据, 并使用Excel 软件录入整理数据。进行正式数据分析前, 剔除由于设备与操作原因导致数据回收不全的被试共2 名, 被试剔除率为2.86%。

因变量为任务完成绩效。绩效公式为(van Wermeskerken et al., 2016; 贾筱倩, 宋晓蕾, 2022):

公式中的正确路线数是指被试走过的正确路径段数, 正确总路线数为实验材料的标准正确路线数, 本材料中每条路线的正确总路线数均为9, 错误路线数是被试所走路线中与正确总路线不一致的路线数, 地图总路线数为整张地图的全部可走路线数, 本实验每张路线材料地图总路线数为17。

使用SPSS 23.0 对两项任务的绩效进行2 (地域:北方、南方) × 2 (任务类型: 重走、回溯) × 3 (路线:1、2、3)重复测量方差分析, 同时使用JASP 进行了贝叶斯因子分析作为补充, 先验分布采用默认柯西(Cauchy)分布(胡传鹏 等, 2018; Wagenmakers et al., 2018)。男女任务结果无显著差异(p> 0.05)。

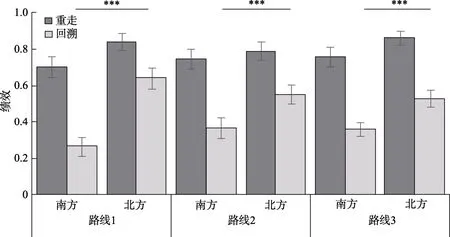

绩效分析结果发现, 地域主效应显著,F(1, 66) =18.16,p< 0.001, η2p= 0.22, 贝叶斯因子BF10> 100,说明在备择假设下出现当前数据的可能性超过零假设100 倍, 有极强的证据支持备择假设(Jeffreys,1961), 说明不同地域对空间定向绩效的影响的差异显著, 北方被试的绩效显著优于南方被试。任务类型主效应显著,F(1, 66) = 113.77,p< 0.001, η2p=0.63, 贝叶斯因子BF10> 100, 有极强证据支持备择假设, 说明任务类型对空间定向绩效影响的差异显著, 表明被试在重走任务上的绩效优于回溯任务。

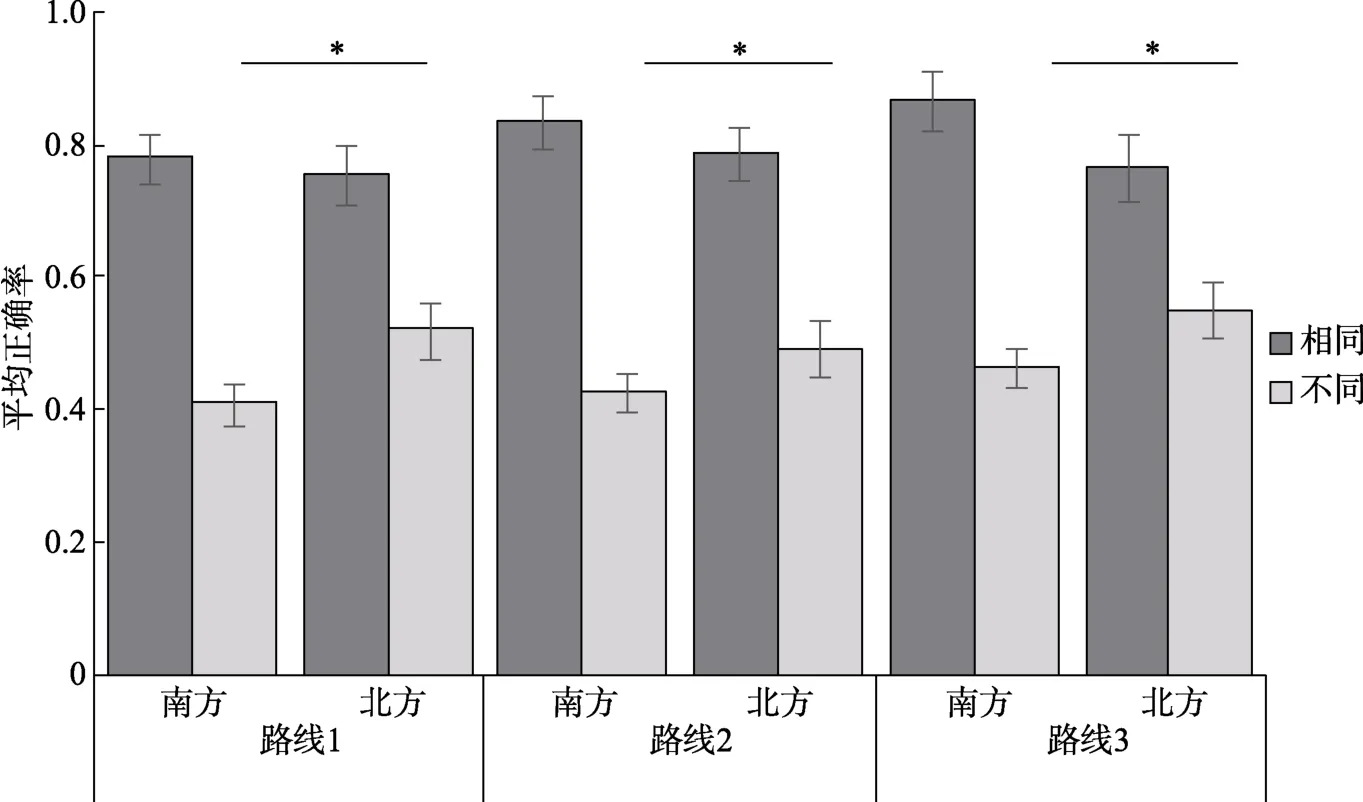

地域与任务类型交互作用显著,F(1, 66) = 5.08,p= 0.028, η2p= 0.07, 贝叶斯因子BF10= 7.56, 有中等程度证据支持备择假设。进一步简单效应分析发现, 不同地域被试回溯任务绩效差异显著,F(1, 66)= 23.38,p< 0.001, η2p= 0.26, 北方被试在回溯任务上的绩效显著高于南方被试。不同地域被试重走任务绩效边缘显著,F(1, 66) = 3.49,p= 0.066, η2p= 0.50,北方被试在重走任务中绩效边缘显著高于南方被试。其他主效应与交互作用均不显著(ps > 0.05)。不同条件下被试绩效差异见图3。

图3 不同条件下个体空间定向任务的绩效

为进一步说明不同地域被试在不同任务中的绩效差异, 对其绩效差异(绩效差异=重走绩效-回溯绩效)进行地域: 2 (地域: 北方、南方) × 3 (路线:1、2、3)重复测量方差分析, 结果表明, 发现地域主效应显著,F(1, 66) = 4.29,p= 0.042, η2p= 0.06,说明南方被试重走与回溯的成绩差异(M= 0.40)显著大于北方被试重走与回溯的成绩差异(M= 0.28),即南方被试在自我中心参照的重走任务中绩效优势更大, 即对南方个体来说使用自我中心参照有更大的优势作用。其余主效应与交互作用均不显著(ps > 0.05)。

2.3 讨论

实验1 结果发现, 当视角发生变化时, 被试在空间定向任务中绩效会降低, 路线回溯任务表现显著低于路线重走任务, 此结果与前人研究结果一致(Shelton & McNamara, 2004)。南方被试重走任务中自我中心参照有更大的优势作用, 因地势崎岖, 处在相对不规则、视野不开阔的环境, 加之空间文化语言的影响个体会偏好自我中心参照系(Istomin&Dwyer, 2009; 刘丽虹 等, 2005)。虽然所有被试导航绩效均受视角转换的影响, 北方被试的回溯任务表现显著优于南方被试。即使任务切换视角过程中需要环境中心参照系, 但对于南方被试很难较快适应并调动在日常并不偏好的该类参照系。因此, 实验2 将使用定向接近任务, 进一步探究被试空间参照系转换灵活性在其中的作用, 以澄清空间定向能力存在地域差异的原因。

3 实验2: 大尺度空间定向能力存在地域差异的原因

实验1 结果表明, 南方被试在路线回溯任务的绩效比北方被试更低, 本研究推测此差异除了与空间参照系的使用偏好有关之外, 还与其转换灵活性有关(Colby, 1998; Li & Zhang, 2009)。因此实验2通过被试完成定向接近任务(需要被试灵活转换空间参照系)进一步澄清空间定向能力存在地域差异的原因, 同时探讨空间参照系转换灵活性在地域差异对导航绩效影响中的作用。

3.1 方法

3.1.1 被试

同实验1。

3.1.2 实验设计

实验为2 (地域: 北方、南方) × 2 (接近方向: 相同、不同) × 3 (路线: 1、2、3)混合实验设计, 其中地域为组间变量, 接近方向和路线为组内变量。因变量为被试在路口判断的正确率与任务反应时。

3.1.3 实验材料和程序

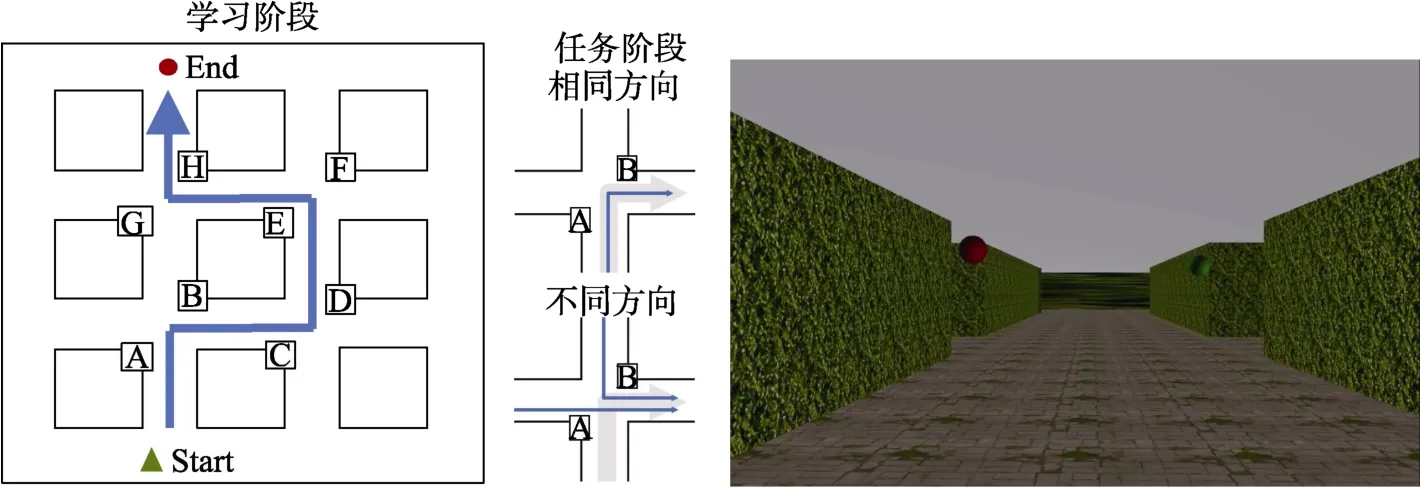

实验2 采用定向接近任务, 创建虚拟环境的软件与实验1 相同, 在此任务的实验环境中, 每个交叉口的一条对角线上方, 均放置外观不一的两个3D 物体, 如各色立方体、球体等。任务共有3 条路线。学习阶段的视频材料由主试操纵录制。

任务开始后, 被试首先观看指导语, 确认理解任务后即可进入实验。被试首先观看视频并记忆视频呈现的路线, 每条路线视频播放2 遍。在任务阶段, 被试根据路标判断如何转向可从当前交叉口行至原路线中的下一交叉口。每次判断转向方向时,被试可能位于原路线上(即接近路口方向与原路线相同), 也可能位于该交叉口另外两条岔路上(即接近方向与原路线不同), 每个交叉口进行3 次判断,每条路线经过4 个路口, 因此被试在一条路需判断12 次。

路线1 任务阶段的路口判断完全按照学习阶段的顺序呈现, 该种任务呈现顺序能够为被试提供路线知识; 路线2 任务阶段路口随机出现, 路口物体颜色相同、形状不同, 突出形状地标的作用; 路线3 任务阶段路口随机出现, 路口物体颜色不同、形状相同, 突出颜色地标的作用。设置3 条不同路线目的是为被试提供路线和不同类别的地标知识, 探究提供的空间知识类型对绩效的影响。

被试按方向键转向到认为正确的岔路后, 触发传送点, 被试将被自动传送至下一路口进行判断,具体按键操作与实验1 一致。整个实验过程不提供反馈, 被试无法得知自己的反应情况。软件将记录被试的反应时、正确率等各项数据。具体实验环境见图4。

图4 定向接近任务示例图(左: 学习阶段路线示例; 右: 任务阶段实验环境示例)

3.2 结果

剔除定向接进任务中未达到随机水平的被试,和设备与操作原因导致数据回收不全的被试共2 名,剔除3 个标准差以外的试次数据, 数据剔除率为2.21%。使用SPSS 23.0 分别对正确率与反应时做2(地域: 北方、南方) × 2 (接近方向: 相同、不同) × 3(路线: 1、2、3)重复测量方差分析。同时使用JASP进行了贝叶斯因子分析作为补充。男女任务结果无显著差异(p> 0.05)。

对正确率分析结果发现, 接近方向主效应显著,F(1, 66) = 180.11,p< 0.001, η2p= 0.73, 贝叶斯因子BF10> 100, 有极强的证据支持备择假设, 即定向接近任务中的方向类型对空间定向绩效影响的差异显著, 表明被试在相同方向上的正确率高于不同方向。地域与接近方向交互作用显著,F(1, 66) =8.78,p= 0.004, η2p= 0.12, 贝叶斯因子BF10= 19.90,有较强的证据支持备择假设。进一步简单效应分析发现, 与初始方向不同的接近任务中不同地域正确率差异边缘显著, 北方被试正确率高于南方,F(1,66) = 3.86,p= 0.054, η2p= 0.05, 说明北方被试的空间参照切换更灵活。其他正确率的主效应与交互作用均不显著(ps > 0.05)。不同条件下被试正确率差异见图5。为进一步说明不同地域被试在定向接近任务不同方向上的差异, 对被试正确率绩效差异(绩效差异 = 相同方向绩效 - 不同方向绩效)进行地域:2 (地域: 北方、南方) × 3 (路线: 1、2、3)重复测量方差分析, 结果表明, 发现地域主效应显著,F(1,66) = 8.09,p= 0.006, η2p= 0.11。南方被试相同方向与不同方向的成绩差异显著大于北方被试两类方向上的成绩差异, 说明南方被试在相同方向的定向接近任务中自我中心参照有更大的优势作用。其余主效应与交互作用均不显著(ps > 0.05)。

图5 不同条件下被试平均正确率

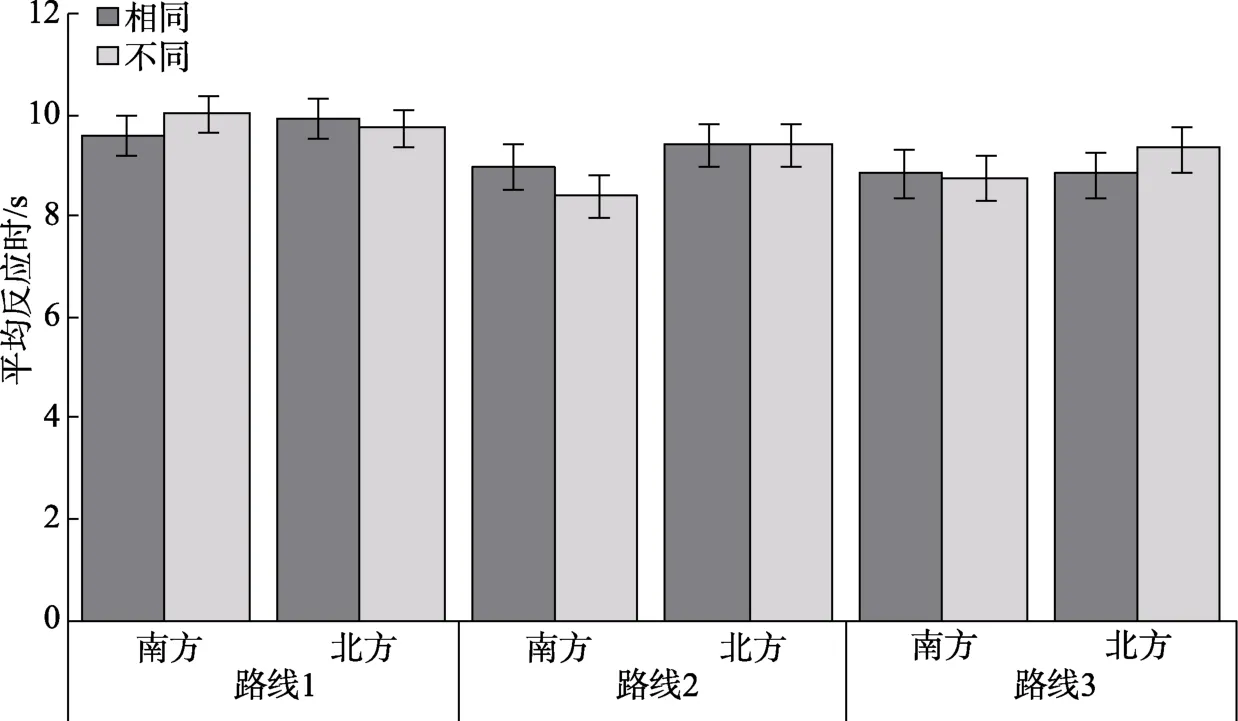

对反应时分析结果发现(图6), 接近方向、地域和路线的主效应及所有交互作用均不显著(ps > 0.05)。

图6 不同条件下被试平均反应时

3.4 讨论

在定向接近任务中, 不同地域被试在大尺度空间中环境中心参照系的使用有差异, 相较之下, 北方被试在大尺度空间中由自我中心转向环境中心参照更熟练。以往研究已从不同地域被试惯用空间术语差异的角度出发, 对不同地域被试空间参照空间偏好差异、此差异受任务与情境的影响程度、两类空间术语与参照框架的反应模式进行探讨(刘丽虹 等, 2005; 张积家, 刘丽虹, 2007; Li & Zhang,2009), 本研究则在这些研究的基础上, 在虚拟环境中使用空间定向接近任务进一步发现, 在大尺度空间中北方被试的空间参照系切换更自如, 这是产生空间定向差异的主要原因。另外, 南方被试在完成需自我参照的同向定向接近任务中有更大的优势, 但南方被试对网格状空间的熟悉度不高, 在需要环境参照时很难调用, 实验3 探究如何提升南方被试在大尺度空间定向任务绩效。

4 实验3: 大尺度空间定向任务绩效的提升

实验2 结果表明, 南方被试在不同方向的定向接近任务中表现低于北方被试, 这与空间参照系的使用偏好及转换灵活性有关(Colby, 1998; Li &Zhang, 2009), 而激活环境中心参照能够改善空间转换(Lei & Mou, 2021)。因此实验3 通过激活南方被试不习惯调用的环境中心参照以提升在大尺度空间定向任务的绩效。

4.1 方法

4.1.1 被试

有偿招募34 名南方被试作为激活组, 实验2中的34 名南方被试为控制组, 共68 名(M= 19.63岁,SD= 1.92 岁, 男18 人, 女50 人)。所有被试均为右利手, 视力或矫正视力正常, 无色盲或色弱, 每位被试均自愿完成实验, 且未曾参加过类似实验。

4.1.2 实验设计

实验为2 (组别: 激活组、控制组) × 2 (接近方向: 相同、不同) × 3 (路线: 1、2、3)混合实验设计,其中组别为组间变量, 激活组为任务前通过外环境线索学习激活环境中心参照系的组别, 接近方向和路线为组内变量。因变量为被试在路口判断的正确率与任务反应时。

4.1.3 实验材料和程序

实验材料程序同实验2, 唯一区别是实验3 为激活被试的环境中心参照系添加了远端外环境, 三个不同的建筑(红房子、蓝房子、黄房子)以及一面树丛分布在东西南北(图7)。被试通过对环境的充分学习在头脑中形成外环境的布局, 以激活环境参照(Lei & Mou, 2021)。被试先进入虚拟环境中自由行走(此时没有任何路口的地标线索), 观察三个建筑及树木群的相对位置, 随后退出虚拟环境完成四面远端环境图片的相对位置摆放, 被试正确率达到100%视为成功激活环境参照, 确保每位被试对环境认识一致、完整, 再开始定向接近任务。

图7 实验3 场景示例及外环境标志物

4.2 结果

剔除3 个标准差以外的试次数据, 数据剔除率为2.13%。使用SPSS 23.0 分别对正确率与反应时做2 (组别: 激活组、控制组) × 2 (接近方向: 相同、不同) × 3 (路线: 1、2、3)重复测量方差分析, 同时使用JASP 进行了贝叶斯因子分析作为补充。男女任务结果无显著差异(p> 0.05)。

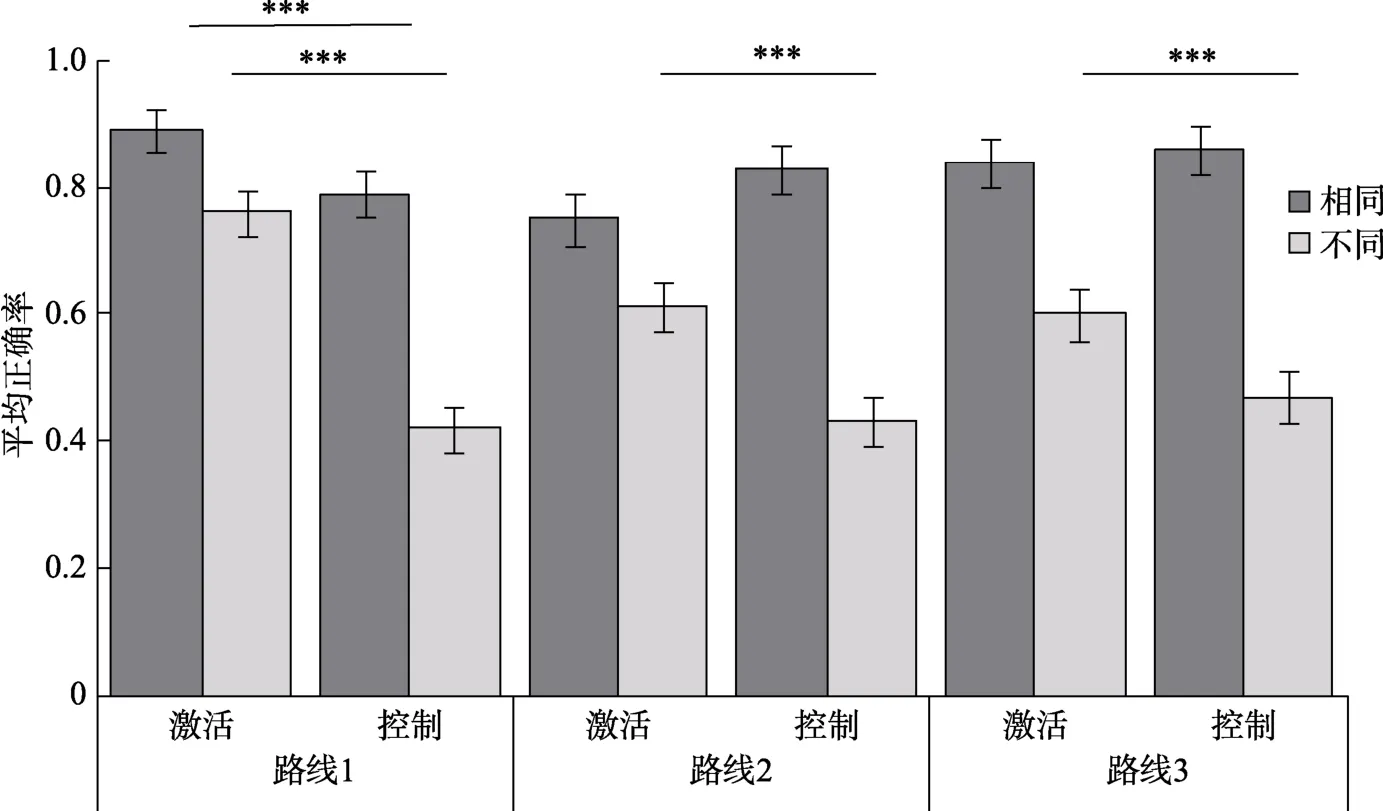

正确率结果表明, 方向主效应显著,F(1, 66) =187.28,p< 0.001, η2p= 0.74, 贝叶斯因子BF10> 100,有极强的证据支持备择假设, 说明相同方向任务正确率高于不同方向的任务。组别主效应显著,F(1,66) = 10.95,p= 0.002, η2p= 0.14, 贝叶斯因子BF10>100, 有极强的证据支持备择假设, 说明激活组的正确率显著高于控制组, 即激活环境中心参照对于提高空间定向任务绩效有积极作用。

路线和组别交互显著,F(2, 132) = 6.64,p=0.002, η2p= 0.09, 贝叶斯因子BF10> 100, 简单效应分析发现, 路线1 中激活组正确率高于控制组(p<0.001), 说明路线1 中连续的路标路线知识和激活组提供的环境中心参照共同作用, 可提高任务正确率。方向和组别交互显著,F(1, 66) = 29.18,p<0.001, η2p= 0.30, 贝叶斯因子BF10> 100, 简单效应分析发现, 在不同方向任务中, 激活组正确率显著高于控制组(p< 0.001), 说明在较困难的不同方向任务中, 激活环境参照提高了正确率。不同条件下被试正确率见图8。

图8 不同条件下被试平均正确率

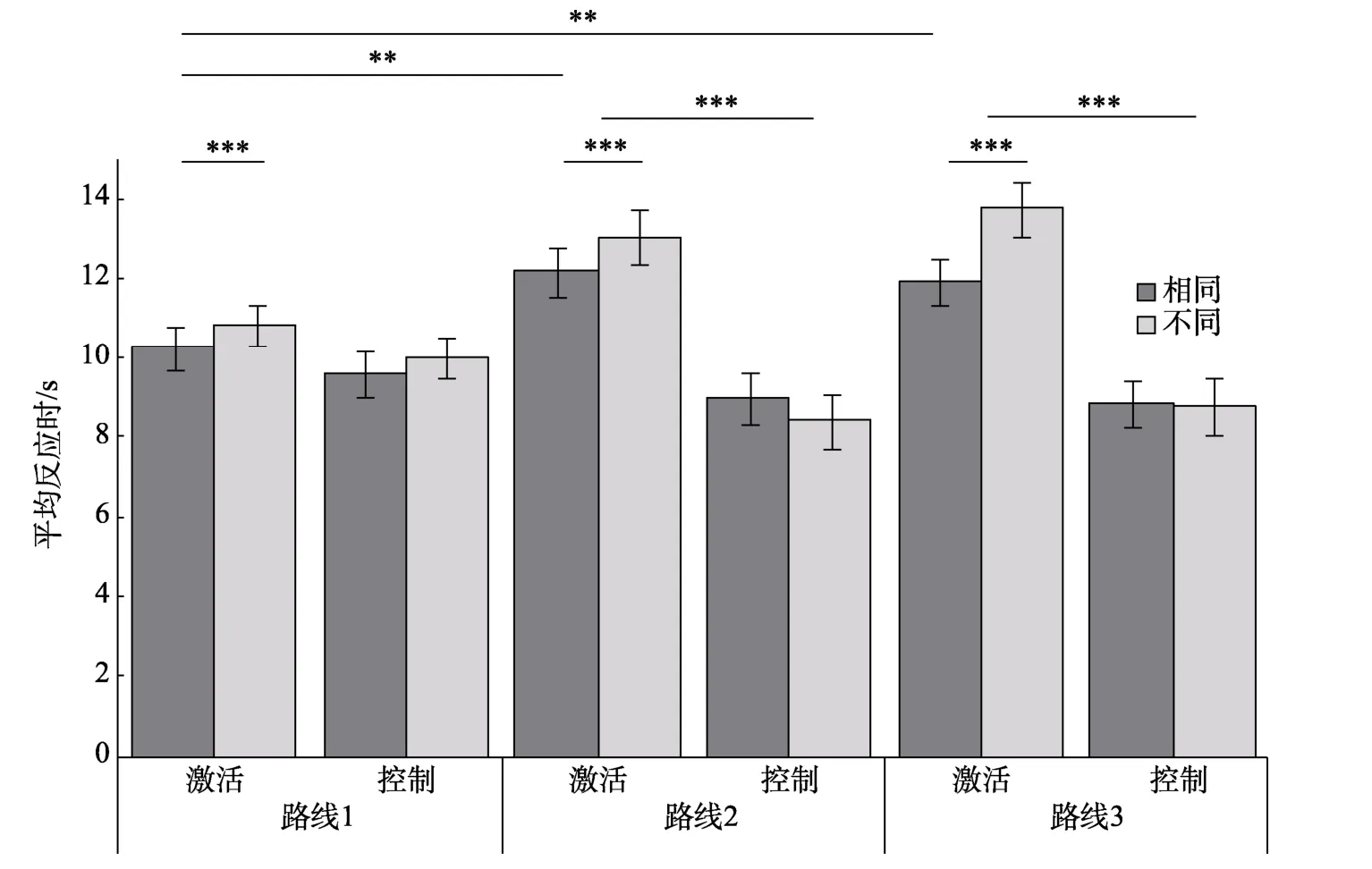

反应时结果表明, 方向主效应显著,F(1, 66) =10.44,p= 0.002, η2p= 0.14, 贝叶斯因子BF10= 1.18,不同方向的反应时显著长于相同方向反应时。激活组别主效应显著,F(1, 66) = 20.35,p< 0.001, η2p=0.24, 贝叶斯因子BF10> 100, 有极强的证据支持备择假设, 激活组的反应时显著更长, 需要更长的时间观察环境。

路线和激活组别交互显著,F(2, 132) = 11.56,p< 0.001, η2p= 0.15, 贝叶斯因子BF10> 100, 有极强的证据支持备择假设, 简单效应分析发现, 路线2、3 中激活组反应时长于控制组,ps < 0.001, 说明激活组有了环境参照后会花费更多的时间观察并完成任务, 此外激活组路线1 比路线2、3 花费时间更短(p= 0.005,p= 0.002), 说明路线1 提供的路线知识帮助被试完成任务并提升了反应时。方向和激活组别交互显著,F(1, 66) = 8.96,p= 0.004, η2p= 0.12,贝叶斯因子BF10= 1.20, 有较弱程度的证据支持备择假设, 简单效应分析发现, 在激活组中, 不同方向反应时显著长于相同方向(p< 0.001), 但在控制组中并未发现差异; 且相同方向下激活组反应时长于控制组(p< 0.001), 不同方向下激活组反应时长于控制组(p< 0.001)。其他主效应与交互作用均不显著(ps > 0.05)。不同条件下被试反应时见图9。

图9 不同条件下被试平均反应时

我们发现, 本实验中正确率提高后有反应时减慢的现象, 为了控制反应速度和准确性之间的权衡,我们分析了效率分数(Efficiency scores, ES), 效率分数整合了反应速度和准确性, 计算方式为正确率除以反应时间(以秒为单位) (Wiemers et al., 2014)。重复测量方差分析显示, 方向主效应显著,F(1, 66) =154.73,p< 0.001, η2p= 0.70, 贝叶斯因子BF10> 100,有极强的证据支持备择假设, 相同方向的效率分数(M= 0.09)显著大于不同方向(M= 0.06), 即相同方向上任务绩效更好。路线与激活组别交互作用显著,F(2, 132) = 17.64,p< 0.001, η2p= 0.21, 贝叶斯因子BF10> 100, 有极强的证据支持备择假设, 简单效应分析表明, 路线1 激活组的效率分数(M= 0.09)显著大于控制组(M= 0.07) (p= 0.001), 说明路线1中有路线知识的支撑, 同时激活环境参照对提高绩效有显著作用。方向与激活组别交互作用显著,F(2,132) = 16.76,p< 0.001, η2p= 0.20, 贝叶斯因子BF10>100, 有极强的证据支持备择假设, 简单效应分析表明, 不同方向下激活组的效率分数(M= 0.06)显著大于控制组(M= 0.05) (p= 0.038), 说明在不同方向的任务中激活组的绩效更高。其他主效应与交互作用均不显著(ps > 0.05)。

4.3 讨论

实验3 结果发现, 在大尺度空间对南方的被试进行环境中心参照的激活后, 虽然会牺牲反应时,但能显著提升空间定向任务的正确率。在效率分数指标中也能够发现一致结果, 尤其在有路线知识的支撑下(路线1), 激活环境中心参照能够显著提高绩效。未激活环境参照的情况下, 路线知识并未产生对绩效的积极作用, 说明南方被试只有在激活环境参照让被试具有支撑空间转换的全局知识的情况下, 额外的空间知识才会对南方被试完成任务产生积极影响。并且, 该类任务性质决定了如果仅对单一地标的注意或深度加工, 是无法正确完成任务的(Wiener et al., 2013), 我们需要明确在哪个地标物转弯, 如何转向, 二者合一才能做出正确的选择,否则在不同接近方向的任务中, 会导致错误转向。在现实中完成导航定向时, 用户经常在十字路口犹豫方向选择, 据本实验结果, 在连续路口导航设计时, 最好能够结合第一视角突显并强化用户所在位置四周的醒目的标志建筑物, 通过激活用户的环境中心参照提升导航定向正确率。

5 总讨论

本研究采用虚拟现实技术通过3 个实验探究了我国不同地域个体空间定向的差异及其机制和原因。实验1 采用路线重走和回溯任务, 发现北方被试在路线回溯中的绩效表现更优, 南方被试在重走任务上具有优势。实验2 采用定向接近任务, 发现不同地域被试存在空间参照系转换灵活性差异, 它是不同地域个体大尺度空间定向能力产生差异的原因。实验3 通过激活环境中心参照系, 以提升南方被试大尺度空间定向的任务绩效。

5.1 大尺度空间定向能力的地域差异

实验1 采用路线重走与回溯任务, 发现北方被试的回溯任务绩效显著优于南方被试, 北方被试更擅长和偏好使用环境中心参照, 但在重走与回溯任务绩效差异中南方被试绩效提高程度更大, 其自我中心参照系发挥了更大优势作用。因此空间定向能力地域差异是由于个体空间参照系使用偏好不同(Colby, 1998; Haun et al., 2011), 本文突破以往的静态实验范式, 在生态效度更高的三维空间定向实验中证明了此类研究成果, 并明确了北方个体对环境中心参照的偏好, 南方个体对自我中心参照的偏好。

在一方面, 个体生活所处的地理环境不同, 容易激活不同空间参照系(Greenauer et al., 2013)。在客观上, 北方城市道路系统多为方格网状、环网状与放射状, 更多的方向提示有力于居民出行定位(Lawton & Kallai, 2002); 而南方城市道路系统多为自由式道路系统, 直线与曲线不规则相交, 这种道路系统提供的绝对方向参照较差。在主观上, 居住在北方的人比居住在南方的人报告他们所在地区的道路呈网格状排列的概率更大(Lawton & Kallai,2002)。个体在某一类环境中生活地时间越久, 对相应空间参照偏好度越强(Greenauer et al., 2013;Kelly & McNamara, 2010)。更有研究进一步说明,在几何特征结构明显的环境, 个体更易采用环境中心参照系, 相反则采用自我中心参照系(Mou et al.,2004), 长此以往, 南方被试较少使用绝对方向信息定位, 而更惯于使用基于自我中心参照系的相对方向定位。以往关于空间参照使用差异的探究多集中在惯用空间术语和地形文化的差异方面(刘丽虹等, 2005; Levinson, 1996), 这些语言及地形文化差异进一步造成了不同地域个体空间参照使用偏好差异。因此, 实验1 中的地域差异很有可能是惯用空间术语差异及地形文化差异, 或此差异带来的空间参照系使用偏好差异造成的。

另一方面, 不同地域被试的空间参照系转换灵活性存在差异。本研究自我中心参照系在南方被试的空间反应中占据优势地位, 但南方被试切换至环境中心参照的速度相对较慢, 北方被试在任务中转换更快速灵活。在定向接近不同方向的任务中, 学习方向与任务方向不一致, 这导致被试迷失方向,以往研究发现在丧失自我朝向感时, 个体所维持的地标之间的相对关系是基于环境中心参照来表征的(Mou & McNamara, 2002), 当任务所需参照和被试惯用的参照不同时, 任务绩效会下降(Moraleda et al., 2013), 因此擅长自我中心参照的南方人在此任务中绩效较低。根据具身空间转换理论, 自我中心参照和目标视角之间的角度差的增加, 执行心理空间旋转认知负荷会增加(Amorim et al., 2006), 从自我中心参照系切换至环境中心参照系需要付出更大的切换代价(Lv & Hu 2020)。根据Sharma 等(2016), 空间参照系偏好并不与个体空间任务表现直接关联, 个体若能根据任务需求及时切换参照系,依旧可拥有较好表现。但南方被试在环境中心参照系的使用及转换上并不熟练, 由于长期对某一参照系的持续激活可以形成对该空间参照系的偏好(李英武 等, 2015; Greenauer et al., 2013), 地形特征不仅会影响个体的神经元结构, 还会对认知机能产生重要影响。Li 和Zhang (2009)曾注意到, 即使是成年后长居北方数年但从小来自南方的被试, 也很难改变原先的空间参照系偏好。

5.2 大尺度空间定向地域差异的原因

Haun 等(2011)表明空间语言和认知因地域文化而异, 实验2 基于Wiener 等(2013)的任务设计逻辑使用相较以往生态效度更高的定向接近任务, 并通过关注不同方向条件下的任务绩效, 了解不同地域被试环境中心参照系使用能力, 以及空间参照系转换灵活性的差异。实验结果表明, 空间参照转换灵活性的差异存在, 南方被试在网格状的大尺度空间中不习惯于使用环境中心参照系, 转换灵活性较低, 而北方被试参照系转换灵活性更高。

以往研究表明, 不同地域被试存在空间参照系偏好差异, 南方被试偏好自我中心参照系, 北方被试偏好环境中心参照系(刘丽虹 等, 2005), 且在以往的空间言语任务中南方被试对于自我中心参照系对应的空间术语反应较快(Li, 2012), 但环境中心参照系下物体位置表征比自我中心参照系更准确(Neggers et al., 2005)。本研究实验1 进一步在高生态效度的虚拟现实环境的空间定向任务中完成实验, 结果也发现了不同地域被试对于空间参照系的使用偏好存在差异。实验2 的推进是在以往研究基础上进一步澄清了地域差异的原因, 即不同地域被试的空间定向任务绩效有差异是因为空间参照系转换灵活性存在差异。

由于北方与南方所处特有的地理环境、城市空间形态与空间术语等方面均不同, 个体生活在不同地理与文化环境中, 使得他们形成不同的空间参照系偏好(Greenauer et al., 2013; Mou et al., 2004)。若环境需要人们频繁使用某类参照系(如通过指路等语言沟通), 长期的认知刺激会改变相应神经机制的机能, 因此人们使用此参照时表现更好(李英武等, 2015), 同时也带来空间参照系转换灵活性的地域差异。地域和文化对人类空间认知的影响深远,这种影响始于8 岁并持续到成年, 在一定程度上甚至能够超越遗传的作用(Haun et al., 2006)。

此外, 前人研究表明两类空间参照系的影响是相互的, 但环境中心参照系对自我中心参照系的影响强度更大, 这种强度影响了两者间的转换灵活性(Neggers et al., 2005; Neggers et al., 2006)。当任务需要在两类参照系间进行切换时, 被试任务正确率会更低, 反应时更长, 且被试从自我中心参照系切换至环境中心参照系时需要付出更高成本(Lv &Hu, 2020)。由于环境中心参照系的强度优势地位(Neggers et al., 2005; Lv & Hu, 2020), 当南方被试完成定向接近任务(不同方向)时, 即使意识到任务应当使用哪类参照系才能更好完成, 但受限于环境中心参照系较高的切换成本, 依旧难以获得较高的正确率, 而相应的北方被试切换成本小于南方被试,绩效更高。

北方被试路线回溯任务绩效更好与其环境中心参照系转换灵活性有关。路线回溯任务不能单纯依靠自我中心参照系完成, 必须要有环境中心参照系的参与, 这就对被试切换并使用环境中心参照系的能力提出要求(Wiener et al., 2019)。文化多样性与认知多样性在空间认知领域不可分离(Haun et al.,2011), 以往空间参照系的地域及文化研究中, 当个体处于一个不同于惯用空间术语的环境中, 会很难短时间内改变自己的偏好(Li & Zhang, 2009)。但个体依旧可以通过参照系的切换完成相应任务, 个体切换至环境中心参照系需要付出更高成本, 认知负荷也会更大(Lv & Hu, 2020; Amorim et al., 2006),也因此, 南方被试即使成功将自我中心参切换为环境中心参照, 任务绩效依然受到影响。但北方被试所处的地形环境构成他们环境中心参照的偏好, 转换灵活性也更强, 因此北方被试在路线回溯任务上的绩效与其空间参照系的转换灵活性有关。

5.3 大尺度空间定向能力的改善

实验1 发现不同地域在空间定向上的差异, 实验2 证明其差异是空间参照系使用不同造成, 因此实验3 进一步改善空间参照转换灵活性可提高空间定向的绩效。对于南方的被试, 由于长期生活在不规则的城市道路网络中, 外部提供的环境中心参照较少, 易形成自我中心的空间参照偏好(Greenauer et al., 2013; Mou et al., 2004)。实验3 在被试完成任务前激活环境中心参照系, 让被试充分熟知所处环境四面的标志性建筑, 在定向接近不同方向的任务中极大提高了任务完成正确率。以往研究表明, 全局环境信息的存在可促使被试利用环境中心参照,尤其是在完成任务前激活该类参照时(Lei & Mou,2021), 在环境中心参照中的位置表征比自我中心参照准确率更高(Neggers et al., 2005)。因此在现实导航设计时, 需要充分考虑参照系转换问题, 路口方向决策时给用户以第一视角提供可见范围内的四周标志建筑, 使用户完全融入当前路口环境, 形成完整的环境中心参照即可提高导航准确率, 从而避免迷失方向或走错路。

本研究支持了空间参照系理论和具身空间转换理论, 以往具身空间转换理论并未提到地域差异因素对空间转换带来的影响, 本研究结果表明北方被试更偏好环境中心参照, 南方被试偏好自我中心参照。本研究进一步补充了具身空间转换理论, 自我中心参照和目标视角之间的角度差的增加, 会导致心理旋转的认知负荷增加, 但是当个体的转换灵活性提高时, 其绩效会提高。根据本研究结果, 地图或导航软件的设计者可令用户自由选择习惯的导航方式, 以便于使用者获得更好的用户体验, 减少空间参照系切换的频率, 控制自我中心参照的导航视角与目标路况呈现的视角偏差。对于南方个体跨地域到相对规整的网格状城市环境时, 可在其导航前激活其环境中心参照系, 从而避免导航失误或因此带来的事故。

5.4 局限与展望

首先, 本文被试选取了较为典型的南方和北方大学生群体, 结论推广性有限, 之后可扩大样本覆盖面, 细分南北方的地形特征, 或以城市成长与乡村成长对被试进行分类招募, 更精准地探讨空间定向的地域差异, 并且后续研究还可以招募已在异地(指原本在南方, 后在北方生活, 反之亦然)持续生活多年的被试, 或仍旧在接受基础教育的中学生,以探讨此差异何时产生、是否会因长期生活环境的改变而变化等。其次, 本实验任务生态效度较以往二维平面任务具有更高生态效度, 但仅用键盘操作的环境沉浸感及真实行走过程与现实存在差异, 因此未来研究可创建更为沉浸的虚拟现实环境和操纵方式来探讨空间定向的地域差异。最后, 本研究从行为反应层面揭示了大尺度空间定向的地域差异及其原因, 未来可结合神经生理指标进一步验证与补充空间参照系理论, 明确空间参照系对于空间定向的作用机制, 更好地解释地域差异的原因, 在界面用户体验设计中注意导航方式地域差异化, 控制自我中心参照与路况呈现的角度差, 减少空间参照转换频率。

5 结论

本研究通过3 个实验发现: (1)不同地域被试的空间定向能力存在差异, 北方被试在需要环境中心参照的回溯任务中绩效更优, 南方被试在重走任务中自我中心参照有更大优势作用。(2)其差异原因为空间参照系使用及转换灵活性的不同, 不同地域被试在路线回溯任务上的表现差异与其在导航任务中空间参照系的转换灵活性有关。(3)在大尺度空间激活南方被试的环境中心参照可有效提高空间定向能力, 即在导航设计时能够以第一视角提供用户所在地四周的标志性建筑, 让用户形成环境参照。本研究支持了空间参照系理论以及具身空间转换理论, 并为导航界面差异化设计提供建议。