城市公园绿地的社会空间分异逻辑、表征与调控路径∗

吴殿鸣 邵大伟

苏州科技大学建筑与城市规划学院 江苏苏州 215011

社会空间一词最早是由法国社会学家涂尔干(Durkheim) 在19 世纪末创造和应用的[1], 其字面意思包含两个层面: 社会代表人的群体; 空间则体现出群体的地域性[2]。 长期以来, 社会空间在不同学派存在具体界定的差异。 芝加哥学派强调社会生态过程, 提倡以不同社会群体的居住空间分异来理解社会空间[3]; 伯克利学派的法国地理学家索尔(Sorre) 从地域出发, 强调居民的空间感知和认同度[4]; 人文区位学派的约翰斯顿(Johnston) 将社会空间定义为“社会群体感知和利用的空间”[5]; 行为学派从社会关系解构社会空间, 定义为个人通过朋友、 亲人、 媒体等社会关系所涉及到的空间区域[6]; 新哈佛学派认为符号、 文化标志可对抽象社会空间具象化, 以此表征在社会中的地位、 资本占有和文化强弱[7]。 马克思主义学派从“空间生产” 视角提出社会空间是社会关系和社会活动的产物, 同时空间又生产着社会关系, 强调 “社会” “空间” 的辩证统一[2]。 关于社会空间不同侧重和角度的论断为社会空间解构和系统认知奠定了基础, 也可有效促进探究其与公园绿地空间的关系。

公园绿地是稳定城市生态的绿色基础设施,也是市民最根本民生福祉、 社会福利的体现, 兼有自然属性和社会属性, 具有物质的形态和空间的表征。 城市公园绿地配置受自然环境要素影响显著, 多依附于自然山水地形、 历史文化遗迹布局, 又受城市规划相关标准规范约束和政策导向牵引, 空间分异的平衡性、 均等性问题较为突出。公园绿地是城市绿地中与市民关联度最高的开放性绿色空间, 一方面可以供给居民优质生态服务产品和公共空间; 另一方面也会在一定程度上影响居住、 商业、 服务业等城市功能空间的布局,表现出较为突出的社会空间效应特征。

基于公园绿地的价值独特性和资源稀缺性,结合公园绿地与社会空间理论的内涵和特性可以发现, 两者具有密切的关联关系。 江海燕等[8]、周春山等[9]较早梳理了国外城市公园绿地的社会分异研究成果, 对其“绿墙” 式的社会隔离性或“绿磁” 式的社会融合性, 以及社会空间分异的热点研究方向进行深入剖析, 并实证揭示社会空间的分异规律。 近年来, 国内外围绕社会公平正义探究公园绿地供给水平、 配置特征、 可达性状态的研究逐渐增多[10-13], 并表现出类型化空间和特定人群的研究趋势[14-17]。 然而仍需要从社会空间的多重内涵视角深入探究其分异的内在逻辑规律及其外在的空间表征现象, 为生态文明转型阶段城市高质量发展背景下优质生态产品的精准供给提供科学依据, 高效协同两者空间关系。

1 城市公园绿地的社会空间分异逻辑

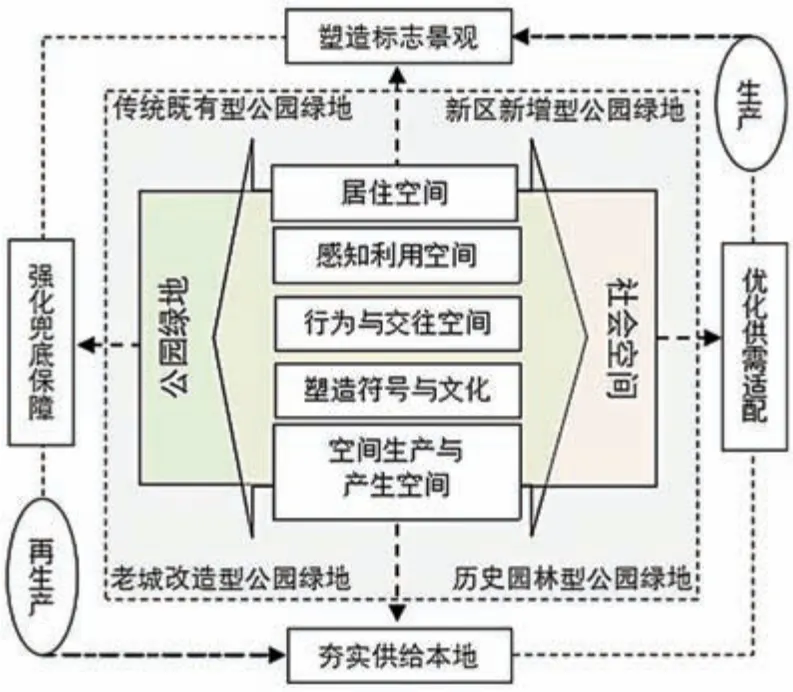

公园绿地供给的不均衡与需求的社会空间阶层、 结构之间的势差, 是导致其分异逻辑的起点。结合国内外学者对社会空间的主要理解, 在社会空间分异的内在逻辑规律方面, 公园绿地可作用于驱动居住空间布局、 分化感知利用空间、 激活行为与交往、 塑造符号与文化、 触发空间生产与生产空间(图1)。

图1 城市公园绿地的社会空间作用逻辑及其过程

1.1 公园绿地驱动居住空间布局

从1920 年代开始, 以伯吉斯(Burgess)、 霍伊特(Hoyt)、 麦肯齐(Mckenzie) 为代表的学者引入生态学思想的支配、 侵入、 演替等概念进行社会(区) 形成的研究, 在总结案例城市的基础上, 相继提出了同心圆理论(The Concentric Zone Theory)、 扇形理论(Sector Theory)、 多核心理论(Multiple Nuclei Theory)[18]。

城市布局模式表明, 公园绿地与居住空间分异密切关联。 随着地租金额由城市中心向外围递减, 居住环境质量逐渐提升, 中等收入、 高收入居民逐渐向城市外围公园、 自然风光资源丰富的居住环境迁居; 中心区周边受到地价成本影响,公园绿地等环境设施难以新建, 逐渐沦为城市的贫民窟。 传统模式模型较为直观地揭示了不同特征居民中同类居民聚居形成的居住空间的分异现象[2,4], 也解释了公园绿地的社会空间分异原理。在地价、 房价、 优美景观环境、 稀缺绿地资源共同博弈下, 塑造了居住空间分异。

1.2 公园绿地分化感知利用空间

社会空间可以理解为共同价值观、 态度和行为方式群体所形成的城市马赛克, 即居住在同一区域的群体往往具有相似的空间认知、 城市意象[2,19]。 公园绿地具有可观的环境美化、 生态提升价值, 对其价值的认知会因人群属性而产生分异, 进而产生行为的差异。 例如, 喜欢休闲游憩活动的人群更偏好公园绿地空间, 居住会表现出明显的“趋绿” 取向, 乃至为此付出较高的金钱成本[20]。 感知空间具有城市、 社区、 邻里和家庭的尺度差异, 可通过多尺度层级去理解, 并揭示其空间分化特征。 大型综合公园会成为构建城市意象的标志, 区域性公园在社区居民层面产生显著影响, 邻里公园和居住区公园则会构建邻里和家庭的认知与价值观念。

1.3 公园绿地参与构建社交网络

社会空间可以表征为个人融入到社会的社会关系, 地理学者将社会关系进行了空间化[6,21]。城市公园是居民社会交往的重要节点, 社会空间网络特征也可成为城市公园进行布局规划、 优化的重要依据。 马赛克化的城市社会空间需要各种社交活动场所, 以此打破社会隔离、 强化交流与融合[10]。 “粘合剂” “陌生人的会场” “街头芭蕾” “街头剧场” “街头舞台”[20]均强调公园的社会价值, 也体现了公园绿地参与社交和社会关系构建的作用。 托普森(Thompson) 提出希望公园成为文化“色拉盘” 而非“熔炉”, 提醒社会意识和活动应该“熔而不断” “和而不同”, 城市社会空间的多样性和互动性是城市生机和活力的体现[21]。 公园绿地不断成为陌生人相识、 共同爱好居民聚居活动、 信息共享与扩散、 外来人口认知融入城市的媒介或平台。

1.4 公园绿地塑造符号与文化

人类社会的生产要素与文化要素在城市空间集聚, 不同的群体与个人在此空间寻找自己的生存定位, 社会空间就成为彰显社会成员身份和地位的坐标系[22]。 工作性质、 居住条件、 生活方式能够反映出个体或群体在社会中的层级或资本占有情况, 而与工作的区域、 居住的地段、 休闲娱乐的场所空间表现出紧密的关联[23-25]。 自然山水等大型公园和历史园林是高度人工化城市空间中的稀缺资源, 前者具有显著的优美空间环境和生态效益, 后者代表了历史价值和文化品味, 两者在高度人工化的空间分布上极端不平衡性, 而在社会阶层的享用意愿和水平上也具有明显的梯度特征, 成为阶层的符号和文化的标志。

1.5 公园绿地诱发空间生产与生产空间

空间是社会关系和活动的产物, 同时空间又生产着社会关系。 城市空间是资本运作的结果,建构了道路、 工厂、 住房、 学校教育机构、 文化娱乐机构、 办公楼等物质空间环境[26]。 哈维(Harvey) 认为城市空间还存在投资转向的“第二循环(secondary circuit) ”, 即城市空间的再建构过程。 资本与权力共同作用所创造的城市空间,其内部居民的价值观、 态度和行为也不可避免地被其周围的环境所影响[27]。 城市公园是自然与社会要素的统一, 经由政府资本与权力运作, 融入特定时期设计师的思维和理念所生产出来的具体城市空间, 实现空间生产。 该空间的设计立意和时代风格是通过社会抽象并进一步表征的符号,构图、 雕塑、 材料也会形成对历史、 文化、 记忆、技艺的再现。

2 中国城市公园绿地社会空间分异的空间表征

城市公园绿地与城市发展、 演变紧密关联,按照其生成模式及布局区位, 中国城市公园绿地主要有传统既有型、 新区开发型、 老城改造型、历史园林型等形式特征(图1)。 根据各形式公园绿地在城市空间中的演化进程, 依次呈现出了分化、 拉动、 激活、 转译的分异特征。 根据上文分异逻辑框架, 可分别概括具体空间表征。

2.1 分化: 传统既有型公园绿地的社会空间分异

中国最早建设真正意义上公园绿地是伴随着通商、 开埠发展而来, 在上海、 广州等地较早出现。 传统既有型公园绿地现多位于城市核心区或历史风貌区, 成为具有重要历史文化价值的符号化空间。 因其典型标志性, 对外来人口、 外地游客具有较强的吸引力, 多有配套公共空间、 商业服务业空间的布局, 并伴生有较为丰富的教育、医疗、 居住等功能。此类公园绿地社会空间分异功能体现了人群的分异, 表现为流动性游客, 以及基本稳定的本地居民居住和服务就业人口。 该类公园绿地感知具有主观意象性、 符号性、 标志性, 往往会成为本地人或外来人口意象空间中的标志物, 也会成为本地人休闲、 外地人游览观光的重要场所。 此类公园绿地空间的生产过程受到特定区域整体风貌的影响, 多为欧美景观风格, 在其再生产过程中, 周边街区风貌控制与形制整体上保持相互统一。

2.2 拉动: 新区新增型公园绿地的社会空间分异

中国高速城镇化进程所催生的新城新区, 包括了空间拓展型、 产业重构型、 体制机制创新型等。 新区新城建设尺度较大、 空间较为充裕, 为大中型公园绿地创造了空间, 良好的产业布局、优良的生态环境成为新城新区的典型特征。新城新区初期阶段土地成本较低, 公园绿地一般规模较大、 系统性较强, 也是新区吸引居民迁居、 就业的重要因素。 良好的生态环境促进金融业、 高新技术产业、 外资企业等布局, 聚集高学历、 高技术工人、 外国人、 年轻人等人群类型。该区域公园绿地空间生产的生态导向突出, 自然的形式、 优美的景观是其典型特征。 超大尺度公园绿地在该区域多会催生高端、 低密度住宅景观,生活服务设施和便利交通设施; 中小尺度公园绿地多会服务于中高端高层住宅景观, 并配套商业金融、 行政办公等功能空间。

2.3 激活: 老城改造型公园绿地的社会空间分异

老城区是城市发展的起步区、 核心区, 基础设施陈旧、 数量短缺、 质量衰退等问题不断凸显。为提升人居环境质量, 老城区多会结合老旧居住区改造、 工业用地搬迁、 环境综合整治等治理行动进行公园绿地建设。老城改造型公园绿地面积尺度一般较小, 但贴近居民生活, 服务功能突出。 老城区尺度较小、空间紧凑, 人口密度较高, 且多为本地老龄人口,公园绿地社会活力高、 使用率高, 是居民日常重要的交往和感知空间。 作为居民日常生活中的节点, 该类公园常常发挥着休憩、 驻足场所功能。该类公园多通过低效、 闲置空间置换产生, 建成后对老城区的生产功能较为突出, 带动商业、 居住、 公共服务等空间优化。

2.4 转译: 历史园林型公园绿地的社会空间分异

传统园林是历史园林型公园绿地的主要来源,历史变迁中, 其多转化为位于古城区内部或自然环境优越的历史名园、 遗址公园、 风景名胜区。围绕其周边的建筑空间肌理和形式, 以文化符号和语言的传递、 转译或复制为主。 在现代城市建设过程中, 历史园林型公园绿地周边多为传统风貌保护区或限制建设区, 成为影响城市三维形态、色彩形制、 生活环境的重要因素。历史园林型公园绿地周边居民多为世代居住的原住民、 高收入群体或外来务工人员。 公园绿地周边土地用途主要围绕观光游览服务展开, 排斥了工业、 制造业、 交通运输业等存在一定污染的劳动密集型业态。 低密度、 传统型住宅的资源稀缺性和独特性成为原住民的主要资产, 极大地提高了外来人口的准入门槛, 阶层属性相对固化。

3 中国公园绿地社会空间分异的调控路径

根据列斐伏尔(Lefebvre) 的空间生产理论,任何一种新的生产方式都有其相应的空间模式,生产方式的转变必然伴随着新的空间生产[28]。 中国公园绿地配置的不均衡、 发展的不充分、 质量的不协同等问题不利于优良社会空间结构和关系的构建。 为进一步优化公园绿地配置, 促进社会空间发展, 可着力强化以下5 个方面(图1)。

3.1 夯实供给本底

城市发展早期阶段, 追求生态环境效益多会受到限制, 因此公园绿地建设存在系统性、 前瞻性问题也是由特定生产方式和阶段所决定。 城市快速发展过程中, 对发展质量和效率的关注程度、精细化程度多会存在不足, 导致出现一定数量的低效用地、 闲置用地。 为此, 在人地矛盾尤为突出的城市, 应借助国土空间规划、 公园城市建设等有利政策, 系统优化公园绿地体系, 增扩公园绿地规模、 丰富类型和尺度层级, 并与城市外围林田湖草生态系统有效协同, 筑牢公园绿地的基础和本底。 以量促效、 充分供应, 结合城市回归生活本质、 满足人民需求的趋势, 实现公园与社会空间的高效耦合。

3.2 优化供需适配

公园绿地供给与社会空间之间普遍存在供需错位, 大尺度、 数量充足的公园往往分布于城市边缘或外围区域, 但需求人群分布较少、 社会关系简单; 而在人群结构、 社会关系复杂的城市核心区, 公园绿地的规模数量相对较低, 为此, 可充分发挥公园绿地“绿磁” 效应, 引导城市功能空间与社会空间优化。 同时, 根据社会空间特征提升公园绿地景观风貌、 配置水平, 在就学人口区域强化文化科普型公园; 在老年人聚居区增置中小型休闲型公园; 在外来人口聚居区配置便于交流和展示的公园绿地, 双向互动、 高效适配。

3.3 塑造标志景观

标志性景观是城市或区域文化的符号, 代表了地域文化和形象。 标志性公园绿地不仅能提供游憩、 交流的公共绿色空间, 更能彰显地域特色,对提升城市形象、 扩大地方认同均具有重要作用。为此, 还应积极整合资源打造典型公园绿地, 既充分发挥标志性、 示范性和引领性, 又能较好发挥生态服务功能, 塑造城市新名片。

3.4 强化兜底保障

城市中仍然存在公园绿地覆盖盲区、 服务效率偏低的区域, 应进一步加强区域研判, 从可达性、 供给量、 目标人群等层面精准施策。 公园绿地享有水平低、 便利性差的表象是服务设施物质空间症状, 实质是社会空间内部公平性、 公正性的症结。 类似问题广泛存在于城市的城中村、 老旧城区、 城乡结合部, 导致城市社会空间马赛克化, 因此可通过公园绿地的兜底保障和体系链接,激活交往空间, 提升认同水平, 缝合公园绿地和社会空间的隔离与分化。

3.5 增强生产循环

空间是由特定社会经济、 生产力水平等生产方式通过资本运作生产生成, 具有鲜明的动态性特征[29]。 在整体协调公园绿地与社会空间关系、积极利用公园绿地配套服务社会空间进行生产的同时, 更应结合当前的社区化社会组织模式、 15分钟生活圈, 创新探索公园绿地新型规划理念和形式的再生产, 引领、 引导市民或群体生活方式,形成良性动态循环。

4 结语

本研究以社会空间的视角切入, 在系统梳理社会空间不同学派和认知的基础上, 系统归纳、剖析了公园绿地对社会空间分异的作用规律和过程, 揭示了公园绿地分异作用的空间形式和表现特点。 基于分异逻辑和表征, 围绕当前我国公园绿地、 社会空间发展过程中所面临的形势, 明确了调控的主要方向和重点。

公园绿地和社会空间系统性特征突出, 公园绿地类型多样、 尺度差异极为显著, 社会空间内涵也有理解的侧重和群体、 家庭、 个体等不同尺度层级。 加之当前大发展、 大变局的时代趋势和城市时空压缩的背景, 对公园绿地的社会空间效应探究和把握较为困难, 宏观转变规律、 中观互动关系、 微观基本特征均存在一定缺失, 基础性探析工作仍需要加强。

生态文明转型、 以人民为中心的战略导向均已明确, 在城市提质增效、 见物见人发展过程中,主动满足各阶层、 各类型人民群众的绿色福利需求和美好人居环境诉求具有紧迫性。 结合国家大部制改革进程和要求, 应持续优化公园绿地规划管理程序: 一是强化绿色优先意识, 积极推动公园绿地规划优先于产业、 灰色基础设施布局, 并坚定红线管理不放松; 二是强化科学研判, 现有公园绿地优化和新增绿地布局均应开展广泛的多方群体利益的意见征询和调研, 降低绿量指标权重, 充分结合人口分布、 群体特征, 提升规划实施的社会空间针对性; 三是强化数据协同, 优化城建、 国土、 人口、 生态环境等相关部门职能,扩大基础数据和大数据共享力度, 支撑规划决策;四是强化满意度引领, 针对规划实施成效进行主观感受反馈, 建立科学评判标准, 回归服务人民本质。