清代制瓷图连环画研究

林业强

“连环画”根据《辞海》的定义是“用多幅而连续叙述一个故事或事件发展过程的绘画形式[2]。”中国连环画的出现不晚,钱杏邨先生提出“至迟到了魏,中国连环图画己经开始诞生,有的已多至十二幅,样式也有变化……[3]。”传统多样化的连环画中,有一类关于经济生产题材的,起源也很早。宋代以来,广传于世,翻本、摹本、拓本不少的《耕织图》,早已驰名中外,影响深远[4]。稍后,元代陈椿描绘盐民晒盐劳动过程的《熬波图》,亦已引起中外学者研究关注[5]。由于农业、手工业生产流程有其特殊性,以连环图插画为经,文字解释为纬,图文并茂的图册大量出现,实非偶然。这些图画包含着大量的历史、工艺信息,大部份是从文字或文献中无法得到或无法准确理解的,其学术、参考价值自然不可忽视。本文集中介绍这些手工业生产流程连环画中的制瓷图,兼及有关的几个问题,就正于方家。

一、明清版刻制瓷图

中国陶瓷的发展到了元代,是一个分水岭,因为在这个时候,江西景德镇的陶工发明了高岭土加瓷石的二元配方,创制了白瓷器,使景德镇成为全国的“瓷都”,其它地方窑场都无法与之竞争。所以明清两代,有关瓷器制作过程的文字,无一不是描述景德镇瓷业的生产工序。

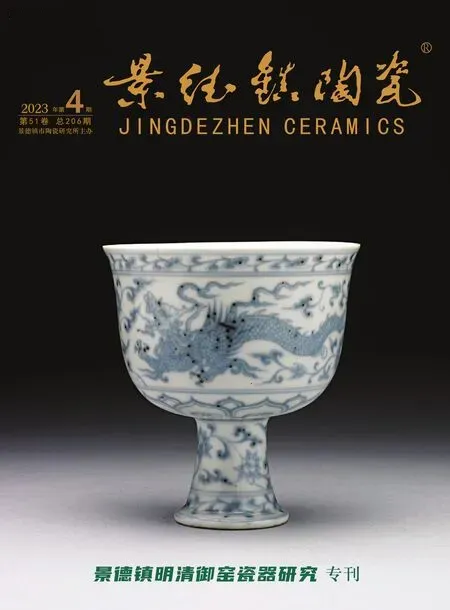

最早的和最有系统的制瓷描述文字是南宋蒋祈所著的《陶纪》[6],而附有插图的则是明末宋应星所著的《天工开物》。《天工开物》是一部科学技典藉,内容记述了明代以前的农业和手工业生产技术成就。宋应星(1587-1666?),字长庚,江西南昌人,万历举人,仕途不大如意,但生平究心实学,《天工开物》是其代表作。此书于崇祯九年(1636)成稿,翌年初刊。书中第七卷为《陶埏》,内容“分瓦、砖、罂瓷、白瓷、青瓷、窑变与回青六条。瓦(包括琉璃瓦)、砖二条讲主要建筑材料砖瓦的制造,从和泥、制坯到烧窑各工序都作了介绍。罂瓮(陶瓶及陶瓮)、白瓷二条论述陶瓷器的烧制技术,是本卷的重点,对陶瓷产地、陶瓷原料、坯体制作、烧制等方法都一一作了描述,同时对主要设备如陶车、陶窑构造及形制也给出具体的定量叙述,包括各部件的尺寸。还提到几种瓷釉的配制及施釉技术……[7]。”

卷中有插图13 帧,分别为 :“造瓦、瓦坯脱桶、泥造砖坯、煤炭砖窑、砖瓦济水转釉窑、造瓶(图1)、瓶窑连接缸窑、造缸、过利、瓷器汶水、瓷器过釉、打圈、瓷器窑。”一般是一版一插画的直幅形式,但“瓶窑连接缸窑”则为跨版两直幅连接成一大横幅。宋应星为江西南昌人,家乡距离景德镇很近,因此《陶埏》卷中的插图都是按照作者实地调查,现场观察所得而绘出的。诸如“陶车”的底部结构[8](图1)和景德镇晚明盛行的葫芦窑,都能很忠实的反映出来,远较后出的重绘本(如1927 年陶湘重刊石印本),一味讲求画面美观,构图繁密,来得真实纯朴。也可以说《天工开物》中《陶埏》一卷的插画开创了清代诸多制瓷图的先河。

图1 明崇祯刊本《天工开物》:造瓶国家图书馆藏崇祯初刊版

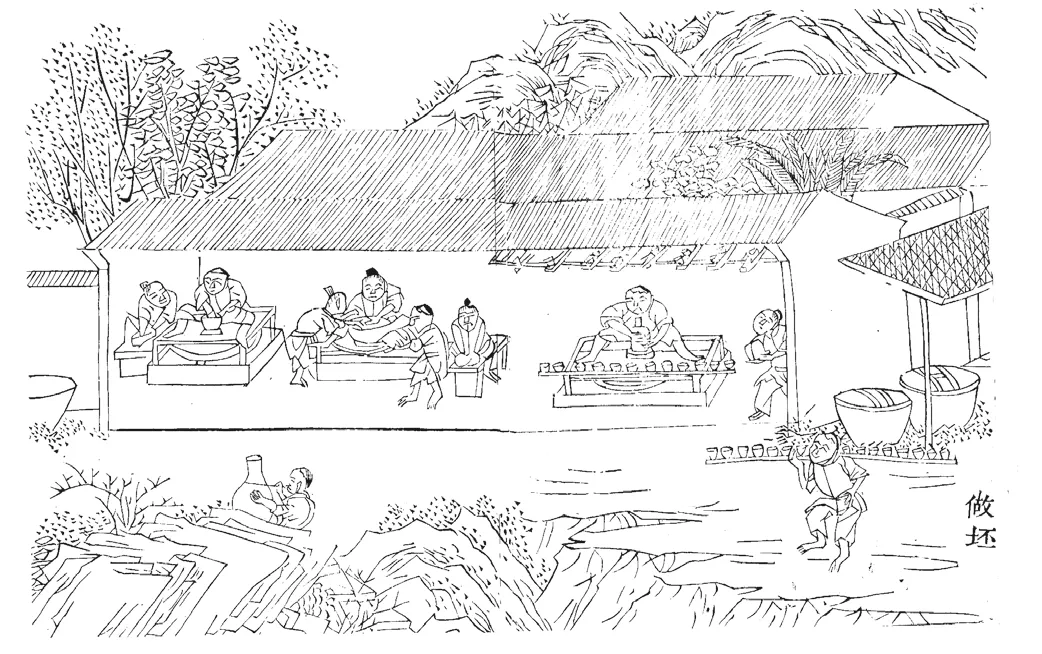

有清一代版刻制瓷过程连环插画,似乎只有蓝浦撰,郑廷桂补辑,刊于嘉庆二十年(1815)的《景德镇陶录》。蓝浦为乾隆时人,据原书前面的浮梁知县刘丙序文:“郑生廷桂……以其师蓝滨南文学《陶录》遗稿来质于余。其所记载,则又多余耳目所未逮。盖生乎其地,自少而长,习知其事,随时而笔之于书,良非采访记录,偶焉旁涉者可同日语也……遂亟属郑生,因仍而增损之,成书十卷。中博考群书,旁及诸陶,而以专为镇陶而有事也。总题曰《景德镇陶录》[9]。”据此知蓝浦为景德镇人,“习知其事”,书中有关景德镇窑事都是现场观察的一手资料。卷一《图说》,为郑廷桂所补,也很忠实的描绘了乾嘉时期的御窑厂以至陶瓷生产工序。十六帧插画都是跨版两幅连接成横幅,依次为:“景德镇图、御窑厂图,陶成图十四帧:取土、练泥、镀匣、修模、洗料、做坯(图2)、印坯、旋坯、画坯、荡釉、满窑、开窑、彩器、烧炉。”由于是横幅,画面构图如和《天工开物》比较,显得丰富,有时候同一幅中描绘了超过一种工序,以房屋、山石或树木分隔,结构布局无疑比《天工开物》为进步。可惜此书嘉庆初刊本不易见到,坊间翻印的多是同治九年(1870)或光绪十七年(1891)的重刻本,版面屡有残缺,尤其是细致部份,鑴刻粗劣,模糊不清[10]。有关《景德镇陶录》的各种版本和一些问题,2005 年本人曾于英国伦敦大学亚非学院一个研讨会中论文讨论过[11],强调了乾嘉时期的御窑厂以至陶瓷生产工序,本套插画描绘表达至为精准细致,影响也深远。由《景德镇陶录》插画延伸出来的连环画,也多不胜数,有的甚至连文字描述转绘在景德鎮青花瓷板上[12](如图2A1),此青花瓷板为香港程尚文伉俪藏品,描绘“彩器”,並录有关文字,尺寸为37×48 厘米,瓷板背后有橫支烧痕。广东省博物馆亦藏同类的青花“镀匣”瓷板(图2A2),尺寸为37×26.5 厘米,过录《陶录》文字书法风格与香港的一块很相似,应是出自同一陶工书家之手,瓷板尺寸一边同为37 厘米,故此我们很怀疑两块瓷板原来同属一套。此外,下面介绍的台湾故宫博物院藏的清宫原藏十九世纪后期《景德镇陶图记》一册十四开,也是一脉相承,范本来源自《景德镇陶录》的[13]。由景德镇窑工或烧窑制瓷作坊所主导修绘的制瓷过程连环画,还有一类少见的雕瓷素三彩瓷板组画[14],现为美国私人收藏,(图2B),全套残存十七块,每块最大尺寸为36 厘米,各画面都有黑彩文字标题,标出制瓷工序,计有:1打匣钵土、2匣钵厂、3陶土、4做坯房、5造大件坯、6大件处晒坯、7晒坯厂、8屯坯厂、9浇釉作、10 装坯房、11 扛凉亭坯进窑、12 西(熄)窑、13 画缸处、14 造瓷作、15 造瓷大件作、16 选瓷房、17 配瓷处等。整套瓷板形状有圆形、扇形、方形、长方形和委角长方形等。每块后面都有长条形垫烧痕,以确保瓷板在烧造时不会变形和下塌,这是清末民初烧造瓷板工艺的惯例。以上这些版画或瓷板套画底稿草样设计,因为是景德镇窑工直接参与,所以各工序描绘准确合理,为景德镇制瓷过程,留下宝贵的图像资料。

图2A1 清中期青花瓷板:彩器 香港程尚文伉儷藏品

图2B 清末民初素三彩雕瓷瓷板:熄窯美國Shirley Mueller 醫生藏品

图2 清嘉庆《景德镇陶录》:做坯

二、清代院画系统制瓷图连环画

院画亦称宫廷绘画,是由宫廷组织职业画家,专门为皇帝而绘制的作品。清代雍正乾隆两朝,国力强盛,政局稳定,经济繁荣,院画得到重大发展,出现了代表清代院画面貌的规整、细腻、华丽而又带有欧洲绘画影响的典型风格。有人曾将清代院画按内容及作用分成四大类,即纪实、历史、装饰和宗教[15]。这无疑是很科学的,但似乎还遗漏了一类具有宣传意义,有教化作用的连环组画。清代曾出现多种《耕织图》,便是这类组画的代表。其作用,正如康熙帝在序言所说的:“用以示子孙臣庶,俾知粒食为艰,授衣匪易,……欲今寰宇之内皆敦崇本业,勤以谋之,俭以积之,衣食丰饶[16]。”康熙之后,众多版本的《耕织图》、《棉花图》、《桑织图》、《陶冶图》,都带有这种教化,宣传用意。

乾隆初年曾经命令院画家绘画《陶冶图册》,也是在这样的背景和目的下完成的。兹将有关史料按年份胪列于下备考:

乾隆三年(1738):

如意馆接旨令,皇帝交下《陶冶图册》二十幅,指名要“唐岱画树石,孙祜作界画,丁观鹏画人物[17]。”

乾隆八年(1743)四月初八日:

由内廷交出《陶冶图》二十张,奉旨:“着将此图交与唐英[18],按每张图上所画系做何技业,详细写来,话要文些。其每篇字数要均匀,或多十数字,少十数字亦可。其取土之山与乎取料、取水之处皆写明地名,再将此图二十幅按陶冶先后,次第编明送来[19]。”

五月二十二日:

唐英奏折:“奴才接到来文,随钦遵谕旨,敬谨办理。按每幅图画内所做技业,并取土、取料之山,遂一编明,并将图幅先后次第,另编总幅,恭呈御览。至陶务为琐屑工作,图既未备,编亦不能详列。惟谨就图中所载,遵旨编次,伏祈皇上睿鉴[20]。”

乾隆十年(1745)十月:

《石渠宝笈初编》,卷之四:“院本《陶冶图》,戴临书《图说》一册,次等,地一,贮重华宫。素绢本,右方着色画。凡二十则,末幅款云:‘臣孙祜、周鲲、丁观鹏恭画’。左方戴临书《陶冶说》,款云:‘臣戴临敬书’。册前空幅书《序》,亦录画目,后署:‘督理九江钞关内务府员外郎臣唐英恭编’十七字,书画各二十幅[21]。”

1982 年:

院本《陶冶图》部份黑白照片发表于《景德镇陶瓷─纪念唐英诞生三百周年专辑》中[22]。

1996 年4 月25 日:

香港佳士得拍卖公司:《中国宫廷御用艺术品拍卖图录》,第65 号,清《陶冶图》,设色绢本册页二十开,每开一图一文,详绘制瓷程序,末页款:“臣孙祜、周鲲、丁观鹏恭画”,钤印:“臣观鹏、恭画”。对题末页款:“臣戴临敬书”,钤印:“臣临、敬书。”收藏印:“乾隆御览之宝(方印及图印)、石渠宝笈、重华宫鉴藏宝,乐善堂图书记,嘉庆御览之宝。”

1998 年及2002 年:

上册先后于台湾鸿禧美术馆《清玩雅集收藏展》及故宫博物院《乾隆皇帝的文化大业》中展出[23]。

按上列数据,院本《陶冶图册》似乎并不止一本。乾隆三年,皇帝交下《陶冶图》二十幅,由如意馆画匠作为范本重绘。重绘本是否即乾隆八年唐英奉旨编排本,又或者是《石渠宝笈》著录、重华宫原藏的孙祜、周鲲、丁观鹏合绘本,我们无法考证。但是经由香港佳士得拍卖,现存台湾的私人收藏本应与《石渠宝笈》著录的一册为同一本。现册中有“重华宫鉴藏宝,石渠宝笈”两印,可为明证。此册绘画景德镇制瓷的二十种工序,包括“采石制泥、淘练泥土、炼灰配釉、制造匣钵、圆器修模、圆器拉坯(图3)、琢器造坯、采取青料、印坯乳料、圆器青花、制画琢器、蘸釉吹釉、旋坯挖足、成坯入窑、烧坯开窑、圆琢洋彩、明炉暗炉、束草装桶、祀神酬愿。”唐英所编撰的二十则对题《陶冶图说》,简明精确的描述了制瓷步骤的分工和专业细节,所以自十八世纪以来即广为流传著录,成为最重要的清代制瓷工艺技术文献[24],有人将唐英的工序与现代生产工艺流程比较,发现是符合实际和基本相同的,所以誉之为“古代制瓷工艺流程的最完整纪录[25]。”然而,唐英编写《陶冶图说》时,局限于乾隆皇帝所发下的二十张《陶冶图》,在奏折中他说:“图既未备,编亦不能详列”,似乎有点不满意未能将制瓷的全部琐碎工序一一列出,不能无憾。但是《陶冶图》二十张,由三位院画家精工描绘,忠实的将御窑厂实景制瓷工艺重现,细部准确,用笔细腻,构图紧密,设色华丽,却不愧为清宫院画传世佳作。值得注意的是画中所有人物均穿着古代服饰,这是院画复古的一贯作风。

图3 院本《陶冶图册》:圆器拉坯台湾私人藏品

院画系统的《陶冶图》,在雍乾两朝,恐怕曾经绘制了多本。北京故宫博物院十余年前曾经新收入藏了此类《陶冶图》册的残本。该本残存八页,内容为:淘练泥土、造匣钵、圆器拉坯、琢器、画坯、采取青料、画青花、装桶等[26]。八页为绢本设色,34.7×34.7 厘米,无题,无款印,亦无鉴藏章,据估计原来不止八开。此册入藏时经故宫专家定为“清朝早期”,即雍、乾时期,约与前述《石渠宝笈》著录孙祜、周鲲、丁观鹏合绘的一册大约同时[27]。此本虽然笔法较细,山石器物画法也同样受西洋风格影响,但《石渠宝笈》本画法更细,构图亦较紧密,人物形象细致,尤其是在制瓷工具细部的表现,清晰明确,交代清楚,比故宫新收本更为优胜。故宫本部份景物和人物位置安排(如“采取青料”,图4),和《石渠宝笈》本接近,是否两本互为影响,抑或都同出一母本,或故宫本稍后,现阶段恐怕很难有断案。

图4 故宫本《陶冶图》:采取青料故宫博物院新收藏品

除此之外,另有一册此类的院画系统《陶冶图》,现已流出海外,为法国巴黎一位私人收藏家藏品[28]。此本24 开,每开31×35.7 厘米,绢本设色。可惜只有一开发表,此开构图和故宫本中的“圆器拉坯(图5)”相近,据说明介绍,此册署“焦秉贞”,焦秉贞活跃于康熙朝,主持《耕织图》的绘制,至雍正初仍健在,由于未见原画,不能确定真膺,但此册风格华美,似出自院画工匠之手,亦可能是有所本的临本。另香港怀海堂亦从拍卖中购入一绢本设色手卷,描绘制瓷过程图,全卷总长267 厘米,工序计有练泥、镀匣、修模、洗料、荡釉、琢器、青花等。此卷绘画风格接近上述的院画系统,但笔触细部较粗糙,设色也比较鲜艳,年代应是十九世纪或稍后。此卷各制瓷工序,都入窑、烧窑部分失佚,疑手卷后段被割去,但末尾有后添伪“臣王致诚恭画”款(图5A)[29]。

图5A 清末制瓷图绢本设色长卷局部:青花香港怀海堂藏品

图5 焦秉贞款《陶冶图》:拉坯练泥巴黎私人藏品

清代宫廷绘画在嘉庆以后,逐渐没落。台湾故宫博物院藏有清宫原藏十九世纪后期《景德镇陶图记》一册十四开,首页为序文,第二页为御窑厂图,以后十二幅为制瓷程序,依次为:取土、淘泥、做坯、旋坯、乳料、画坯、蘸釉、满窑、烧窑(图6)、开窑、红彩、烧炉。台湾故宫谭旦冏先生前已为此本详为考证比较[30],于此不赘。此册格调不高,构图松散,人物拙劣,但工序、工具描绘等尚算准确,有部份场景安排,与刊于嘉庆二十年(1815)《景德镇陶录》的插画相似,谭先生注意到此册首页的御窑厂图建筑物的改动,认为此册的描绘是在嘉庆以后,不无道理。

图6 清末《景德镇陶图记》:烧窑台湾故宫博物院藏品

三、清代外销制瓷图连环画

广州在秦汉时期已是货品汇聚的重要都会,隋代至元,“海上丝绸之路”繁荣,广州作为这条“丝路”的主要起点,港口中外商舶云集,千百年来经广州运销出口的丝绸、陶瓷、茶叶,经过海路销往世界各地,物质方面的交易也促进了文化方面的双向交流。明清两代虽然有“海禁”,但自乾隆二十三年(1758)至道光十九年(1839)间,广州成了全中国唯一的通商口岸,在对外贸易中处于垄断地位,广州在这期间也成为中外文化交流的重要枢纽,有力地推动了中西文化的碰撞和交流。为了满足西方人对中国的好奇心,也为了适应贸易的需要,清代广州出现了大批外销画画家、画店和作坊,描绘广州以至中国各地风光景物,乡土人情,各行各业的外销画大量生产,运销外国。随着丝绸、陶瓷、茶叶等货物外销出口,绘画种茶、烧瓷、桑丝生产过程的连环画也应运而生,大量外销。现在欧美各地稍具规模的博物馆,无不藏有一两套,甚至多本这种连环画,见证了当时这类画册的外销数量,和十八/十九世纪西方人的收藏兴趣及时尚。

欧美传世外销制瓷图连环画多不胜数,笔者参考了个人手头上的现成材料,将已发表的外销制瓷图排列于下:

A1.瑞典伦特大学图书馆藏本 (编号BH No.174)

纸本水粉彩,50 开,41×31 厘米。约于1755 年由瑞典东印度公司董事长Colin Campbell 带返瑞典,伦特大学图书馆于1795 年10 月20 日以58 银币购藏[31]。此册四开曾发表(图7),其绘画年代经过考证,重新订为“约1730 年”[32]。

图7 伦特大学图书馆藏本:入窑University Library, Lund, Sweden(A1)

A2.法国巴黎国家图书馆藏本(编号Oe104)

绢本水彩,页数尺寸不详,据材料云是“小册[33]”,其中九开(Oe 104 RES.fols.19, 26, 29, 32, 36, 38, 39,96, and 98)曾彩色发表,并订为“约1770 年”作品[34]。此册构图细部与上册很相似,应同出一母本(图8,9)。

图8 巴黎国家图书馆藏本:入窑Bibliotheque Nationale Paris, France(A2)

图9 巴黎国家图书馆藏本:开铺Bibliotheque Nationale Paris, France(A2)

B1.法国恩宁美术馆藏本(该馆1876 年藏品目号为1471)

纸本水彩,26 开,33×28 厘米。原为Paul-Christophe de Robien 侯爵 (1731-1799)藏品,约于1767 至1777 年间由曾旅居广州的亲属Chevalier Pierre-Louis Achille de Robien (1736-1792)所送赠[35]。此册曾于Arts Asiatiques学刊上发表[36](图10)。

图10 法国恩宁美术馆藏本:开铺Musee des Beaux-Arts de Rennes, France(B1)

B2.法国巴黎国家图书馆藏本(编号Oe105)

纸本水彩,26 开,35×28 厘米。Beudeley 认为是水粉彩本,并将此册年代订为18 世纪中叶。全册只有一开(相当于B1 的第25 开,图11)曾经发表[37]。此册与B1 同出一母本,但笔法更为细腻,全用中国传统的双勾线条钩勒,与B1 多用西洋风格的没骨擦拭有所不同。

图11 巴黎国家图书馆藏本:开铺Bibliotheque Nationale Paris, France(B2)

B3.美国底勒亚温特德博物馆藏本

纸本水彩,23 开,25.2×24 厘米。此册与B1 同出一母本,笔法亦用西洋风格的没骨擦拭[38]。J.Kenneth Canby 旧藏。缺三开,即B1 册之1,14,18。此册各页背后有旧英文标题,但多错误。此册与B1 同出一母本,但笔法较粗劣,制瓷工具细部交代不清,恐或是稍后的临本(图12)。

图12 美国温特德博物馆藏本:开铺Henry Francis du Pont Winterthur Museum,Winterthur, Delaware, U.S.A.(B3)

C.英国温斯公园图书馆旧藏本

此本曾经由Staehelin 氏详细研究并彩色精印发表[39]。纸本(中国纸本,并经裱褙)水彩,34 开,30×30 厘米。每页均有两字中文标题,后钤印“检”“尚”连珠印。“检尚”

生平不详。此册于1954 年10 月伦敦苏富比公司拍卖,原为Lucas 及Dingwall 女男爵和温斯公园图书馆旧藏,册前有Earl de Gray 藏书票。同一收藏中尚有其它的中国画册,其中一项之年代下限为1746,Staehelin 氏认为此册也应该同时所绘。此外,此册第30 页“归装”有外国小舟,上插丹麦国旗(图13)。丹麦商船来华始于1731 年,故此册之年代上限不能早于1731。此本笔墨精细,构图紧密,与他本不同。另外香港海事博物館近年獲贈與此冊一式一樣的同時繪制的複本,各頁亦鈐“检尚”連珠印[40]。

图13 英国温斯公园图书馆旧藏本:归装Ex.Wrest Park Library(C)

D1.法国国立塞维瓷厂藏本

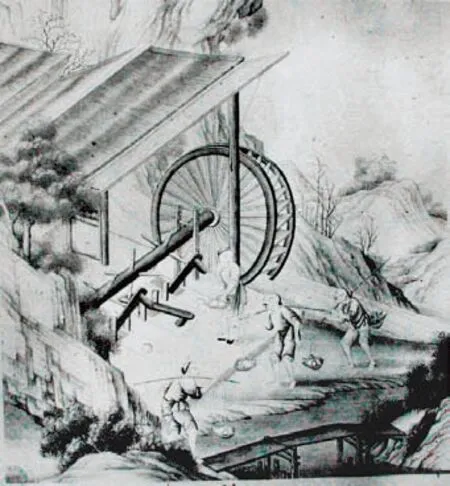

纸本水粉彩,22 开,高30 厘米。深绢裱边。此本由旅居北京之法籍耶稣会神父钱德明(Jean-Joseph-Marie Amiot, 1718-1795)寄赠Mgr.Betin,之后为国立塞维瓷厂收藏[41]。册中一开曾发表(图14)[42]。钱德明于1751 年抵北京后便一直留京,直至去世[43],为此册年代的上下限提供参考。

图14 法国国立塞维瓷厂藏本:水碓Manufacture Nationale de Sevres, France(D1)

D2.荷兰鹿瓦登公主坊博物馆藏本(馆藏编号5485-5512)

纸本水彩,28 开,30×28 厘米。Scheurleer 曾将全册发表,并将此册年代定为十九世纪初[44]。稍后Rinaldi 再发表其中部份(图15,16),将年代改订为十八世纪[45]。此册大部份与D1 各开同一母本,但有些细部略去,笔法亦稍简化,册中后半部份有一些构图系由B1 及A1 两本中,裁取局部,然后放大绘成(图17)。

图15 荷兰公主坊博物馆藏本:水碓Museum Het Princehof, Leeuwarden,Amsterdam, Holland(D2)

图16 荷兰公主坊博物馆藏本:练土拉坯Museum Het Princehof, Leeuwarden,Amsterdam, Holland(D2)

图17 荷兰公主坊博物馆藏本:开铺Museum Het Princehof, Leeuwarden,Amsterdam, Holland(D2)

D3.德国安腾堡斯卡坦博物馆藏本

此本质料、开数、尺寸俱不详。其中七开曾以彩色发表[46],七页中泰半与D2 为同一母本,构图相近(图18),但此册纯用中国传统笔法,双钩细腻,设色明艳。

图18 德国斯卡坦博物馆藏本:练土拉坯Genehmigung des Schlob-und Spiekartenmuseums,Altenburg, Germany(D3)

E.英国伦敦维多利亚阿伯特博物院藏本(编号E.36 至58-1910)

纸本水彩,24 开,40×60 厘米。此册首由Clunus 介绍,并订年代为“约 1770-1790[47]”。近选20 开于广州展出并在图录中彩色精印[48]。此本光影透视,明暗拭擦,纯以西洋技法为之。册中景物偶有汉字,其中可考者为E58-1910 之“逢源栈房”(图19)。广州十八世纪行商中有蔡世文(Munqua文官),其商行先为逢源行,后改称万和行。逢源行一名用于乾隆三、四十年间(即约1765-1780)。蔡氏自杀于嘉庆元年(1796),逢源、万和行共历三十余年而败[49]。今广州荔湾区(旧西关)尚有逢源路,即为其居地。此史实与Clunus所订此册之年代大约吻合(图20)。

图19 伦敦维多利亚阿伯特博物院藏本:广州货仓Victoria and Albert Museum, London, U.K.(E)

图20 伦敦维多利亚阿伯特博物院藏本:装窑Victoria and Albert Museum, London, U.K.(E)

F1.荷兰鹿瓦登公主坊博物馆藏本(馆藏编号5514-5519)

纸本水粉彩,24 开,35.5×44 厘米。Scheurleer[50]曾稍作介绍,谓此本分两部分,首部八开描绘江西景德镇瓷业(图21),后四页则为广州制缸胎器的情况(可能是指石湾窑)。此外,又指出前有学者认为此册是出自“蒲呱”之手,年代为1790。其后此本再于《Europa und die Kaiser von China》发表,年代亦订为1790[51]。中国清代外销工艺学者Crossman 曾考出“蒲呱”之活跃时期约为十八世纪1780-1800 之间[52],但在十九世纪临仿本亦多。

图21 荷兰公主坊博物馆藏本:水碓Museum Het Princehof, Leeuwarden, Amsterdam, Holland(F1)

F2.美国麻省沙林皮博迪艾塞斯博物馆藏本

纸本水粉彩,13 开,22.8×33 厘米。Crossman 订之为1820 年前后[53]。全册以透视立体,西方风格绘成,与F1 前半部同一母本,但比例稍向左右扩展(图22)。

图22 美国皮博迪艾塞斯博物馆藏本:水碓Peabody-Essex Museum, Salem, Massachusetts, U.S.A.(F2)

F3.香港艺术馆藏本 (编号AH1975.056.001-012)

纸本水粉彩,12 开,39.5×49.5 厘米。该馆订为十九世纪作品[54]。与F2 同一母本,比例亦向左右扩展(图23,24)。

图23 香港艺术馆藏本:水碓Hong Kong Museum of Art(F3)

图24 香港艺术馆藏本:装箱Hong Kong Museum of Art(F3)

F4.美国纽约大都会美术馆藏本(编号 55.139)

纸本水彩,开数不详,38×50 厘米。Corbeiller 订为十九世纪作品[55]。两页曾发表,均和F3 同一母本,此两开不见于F2(图25)。

图25 美国纽约大都会美术馆藏本:装箱The Metropolitan Museum of Art, New York, U.S.A.(F4)

F5.英国伦敦大英博物馆藏本

质料、开数、尺寸不详,部份曾发表,订为十九世纪[56]。除曾于Bouley 书中发表之三开外,已发表的其它各页均与F2 类似,亦同出一母本,但结构比较紧密,整体感觉没有像F2,F3 两本那么扩阔(图26)。

图26 伦敦大英博物馆藏本:水碓The British Museum, London, U.K.(F5)

G.美国麻省沙林皮博迪艾塞斯博物馆藏本

纸本水粉彩,12 开,38.5×53 厘米。订为十九世纪约1825 年作品,其中五开曾发表。Crossman 认为此册可能绘画广州附近石湾窑场的情景,其中模印成形,制造外销本销陶塑动物、假山、瓶鼎等,不见于其它各本(图27)[57]。

图27 美国皮博迪艾塞斯博物馆藏本:印模Peabody-Essex Museum, Salem, Massachusetts, U.S.A.(G)

H1.英国伦敦维多利亚阿伯特博物院藏本(编号E2705-E2721-1921)

纸本白描,17 开,尺寸不详。前曾误认为“木刻版印”。Clunus 曾介绍其中两页(图28).并订为1840-1860 年间作品[58]。

图28 伦敦维多利亚阿伯特博物院藏本:拣择装桶Victoria and Albert Museum, London, U.K.(H1)

H2.法国巴黎国家图书馆藏本(编号Oe107)

纸本白描,开数、尺寸不详,每页下端有汉字标题。12 页曾发表[59]。册中差不多所有制瓷工序都是想象绘成,与实际情况有很大出入(图29)。

图29 巴黎国家图书馆藏本:烧瓷器窑Bibliotheque National Paris, France(H2)

I.其它本:构图均与以上各组不同,应另有粉本。

I-1:巴黎私人藏本,采石图,纯用西洋技巧[60]。

I-2:美国麻省沙林皮博迪艾塞斯博物馆藏本,纸本水彩,12 开,35.6 x 45.7 厘米,本册纸张为十八世纪末叶的进口洋纸,年代约1795[61]。

I-3:美国费城美术馆藏本(编号67-32-1-6),纸本水粉彩,68×69.6 厘米(连框),两开曾发表[62]。

I-4:英国伦敦维多利亚阿伯特博物院藏本(编号D581-592-1901),此本未发表[63],纸本水彩,12 开,风格较晚(图30)。

图30 伦敦维多利亚阿伯特博物院藏本:出窑Victoria and Albert Museum, London, U.K.(I-4)

J.美国麻省沙林皮博迪艾塞斯博物馆藏本(编号M25799)

画布油彩,130×190 厘米,将制瓷的全部程序和运输销售,描绘在一幅画面上(图31),为迄今所知仅见的标本,此本亦为所见清代制瓷图的唯一的油画[64]。

图31 美国皮博迪艾塞斯博物馆藏本:制瓷过程Peabody-Essex Museum, Salem, Massachusetts, U.S.A.

以上8 组23 本外销制瓷图连环画,画家、作坊不详,无一署款,亦不具年款,加之作品本身是一种大量复制的外销商品,其母本或粉本经过多次辗转模临,作者或作坊又众多,水平很参差不齐,所以要细考作品年代和风格演变过程,极之困难。可幸在上列的一部份作品中,个别的历史档案或流传过程,纪载了运销或最早的收藏者,为作品的具体创作年代上下限,提供了很好的参考数据。上列各本中,年代最早者为雍正8 年(1730),最晚者为道光5 年(1825),大约自18 世纪初中叶起至19 世纪中期止,经历了雍正、乾隆、嘉庆、道光四朝,时代跨越一个世纪,这和广州商港贸易鼎盛时期,是互相吻合的。

综合上列的二十多本外销制瓷图连环画,我们也可以大致看出一个很粗略的发展脉络。如果我们能够将外销制瓷画出现的一个世纪分为三期的话,那么,早期便是以中国传统风格技法为标志,第二期中西合壁,西方技术,风格已大量出现;到了最后的第三期,则纯用西法。所谓西法,除了使用进口物料,如纸张、颜料(水粉彩gouache,又称蛋胶彩)之外,最大的特征是画面强调光影明暗效果,云彩、阳光、日月的表现,和物象的立体感,建筑物和山水景观采用了有“消失点”的“焦点透视法”等。虽然前面介绍的清宫院本制瓷图中,亦可以看到物象强调立体感,但是各页仍用传统的“散点透视法”,并没有消失点。最重要的是笔墨钩勒,点染设色,皴法双钩,采用的都是中国传统的画法,并不如西洋技巧的纯用笔触拭擦来表现物体的光影和立体感。

这些外销制瓷画除了一张油画,一套设色绢本,和两本纸本白描外,全部都是纸本设色册。所用的纸张,可以是棉连,或者是稍加矾的“熟纸”,绘成后,经过裱褙加厚。到了18 世纪末叶(约1780 至1830),外国纸张开始输入,故此也有一些外销制瓷画是用这些进口洋纸绘画的,不过在所有的样品中,还没有看到带有Whatman 等水印的,也没见到画在通草纸上的。至于设色所用的彩料,早中期所常用的,即上面数据中的所谓“水彩”,其实是中国传统的彩色颜料,以矿物或动植物彩料加胶绘画,效果和稍后出现的进口水粉彩(gouache),并不容易分辨。伦敦维多利亚阿伯特博物院实验室曾经用X 射线荧光仪测量了馆藏的纸本设色外销画[65],发现蓝色、绿色均为有机颜料,红色为朱砂,黄色为赭石,白色为铅粉。蛋白胶和其它胶质,都含蛋白质,很难区别。

外销制瓷连环画的内容和前述的版刻、院画两大类有所不同。外销制瓷画册一套少者十余开,多者可达五十页。每册分两部份,上半部绘画制瓷过程:如陶瓷原料的开采和处理、瓷坯成形、绘画青花、上釉、烧窑,釉上彩、束草装桶、祀神等。下半部份则是景德镇以外的场景,如订货、请酒、议价、催货、水陆运输、广州货仓、点收、红彩、装箱、销售等。外销画绘制工匠都是广州人,作坊又在广州,对景德镇制瓷的实际工序不可能熟悉。因此之故,这些外销制瓷连环画的上半部,即景德镇部份中的工艺细节、工具配件,未免有误解,甚至纯出自臆测想象。比如画中的建筑物,无论是在景德镇抑或在广州,全部都是岭南地区的建筑风格,砖建水榭、回廊等,都是江南地区所见不到的。此外,墙头作“镬耳式”(即Ω 形,如图20),这也是广东所独有的,因为江西、安徽一带的边墙都作阶梯递减式的“马头墙[66]”。

误绘最严重者是窑炉的外形,所有各本,无论早晚,都画成像现代的导弹头的形状,顶部上端有横带(见图7,8,20,29,30),这样的窑炉结构,不要说全中国历代未曾见过,就连整个东亚地区,自古至今都未出现过[67]。众所周知,中国窑炉分三大系统,即南方的龙窑,北方的馒头窑,景德镇的蛋式窑。最后者“像一个平卧在地上的半个鸭蛋,前端高而宽,逐渐向窑尾收缩,窑尾有一独立的、其高度等于窑长的烟囱”[68]。古代景德镇窑炉为了遮雨敝日,往往在窑炉结构之上加建木房子和木棚,在制瓷图上,原本的蛋形结构不能看到,可能因为这个原因,外销画匠便错误的臆造了闻所未闻的导弹头式的窑炉结构。

此外,瓷工拉坯成形所用的陶车,是圆器成形的必需工具,也是所有窑场所必备的工具。陶车,“又称辘轳,古代称为‘陶钧’……构造简单,是一块圆木板,它的下面中心处镶着一个特殊形状的瓷碗,覆盖在一根埋在泥地的直轴上端,使轴能平稳的旋转,用木杆将辘轳拨动,使它达到每分钟六、七十转的速度[69]”。在古代,电动马达未出现之前,陶车除了用木杆拨动之外,有时还可以由另外一个工匠,手牵屋顶垂下的绳子,半身悬空,以双脚推陶车转动,这样的方法似乎更快捷有效,在多本无论是本销外销制瓷图中,都有这样辅助动作的描绘。但是,不知什么缘故,所有中后期的外销制瓷画,陶车的外圆周边都加上了方形齿轮(图16,18),好像如果不是这样,便不是机械构件的一部份,这也是广州外销画家画蛇添足式的臆造错误。

景德镇瓷器运输到广州,先从景德镇昌江古码头启航,经过鄱阳湖,溯赣江而上,然后从陆路越过大庾岭,到达广东的南雄,再顺北江而下,经韶关、英德,最后抵广州。水陆运输,万水千山,路程是非常遥远艰辛的,外销画因此也必有两幅描绘“过滩、越岭”的山水画。瓷器到达广州后的各项额外工序,如过粤海关、按洋商的要求加绘釉上彩、低温烘烧、入货仓、包装、销售等情节,由于画家身历其境,所以外销制瓷图的这下半部份,基本上是准确真实可信的,连珠江沿岸景物如花塔、镇海楼、海珠炮台、东炮台、税关等都一一入景,偶尔点缀一两个西洋人于其间(图9,13,19),为这些外销画钤上了历史的烙印。

四、结 语

以上的三类制瓷图的服务对象,或者用西方美术史流行词汇──赞助形式,各有不同。第一类是民间大众,画面简朴实用,制瓷工序工具描绘准确;第二类是皇室宫廷,结构华美严谨,笔墨水平最高,制瓷工序工具亦是描绘准确。第三类作为明信片一类的纪念品,运销海外,满足西方人对中国的好奇心,也在中西陶瓷工业技术交流方面,发挥积极作用,其画风中西合壁,但美中不足的是个别工序和制瓷工具窑具有臆造。但是总的来说,手工业生产流程题材的连环图插画包含着大量的信息,其学术价值不可忽视。本文介绍的三类制瓷图,自不例外,无论在绘画、艺术、经济、工艺、历史、中西文化交流等领域中,都有极其重要的史料价值。

盛世修史,2002 年国家启动了纂修《清史》的工程,专家们都普遍赞同要充分使用插图,“用图文并茂的形式,形象地展现历史面貌”,虽然其中图画的体例应该用什么形式,还没有统一的意见[70]。但是,我们深信像制瓷图的这类手工业图画,一定会越来越受重视,也一定会成为“正史”之外的珍贵原始数据,广为史学家所利用。

主要参考书目:

1.Beurdeley, Michel and Raindre, Guy.Qing Porcelain,Famille Verte, Famille Rose.London: Thames and Hudson,1987.

2.Budde, Hendrik.Europa unde die Kaiser von China.Berlin:Heenemann, 1985.

3.Clunus, Craig.Chiense Export Watercolours.London:Victoria and Albert Museum, 1984.

4.Corbeiller, Clare le.China Trade Porcelain: Patterns of Exchange.New York: The Metropolitan Museum of Art,1974.

5.Crossman, Carl L.The Decorative Arts of the China Trade, Paintings, furnishings and exotic curiosities.Suffolk:Antique collectors’ Club Ltd, 1991.

6.Du Boulay, Anthony.Chinese Porcelain.London: Weidenfeld and Nicolson, 1970.

7.Huard, Pierre and Wong, Ming.”Un album Chinois de l’epoque Ts’ing consacre a la fabrication de la porcelaine”,Arts Asiatique, Tome IX, 1962-63, Fascicules 1-2, pp.3-60.

8.Hufnagl, Florian.Porzellan aus China Die Sammlung Seltmann.Weiden: Internatinales Keramik-Museum, 1994.

9.Lan Pu.Jingdezhen taolu, 1815.蓝浦:《景德镇陶录》,嘉庆20 年。

10.Lee, Jean Gordon.Philadelphia and the China Trade 1784-1844.Pennsylvania: Philadelphia Museum of Art,1984.

11.Mudge, Jean McClure.Chinese Export Porcelain for the American Trade 1785-1835.Delaware: University of Delaware Press, 1962, pp.57-62.

12.Mudge, Jean McClure.Chinese Export Porcelain in North America.New York: Riverside Book company, Inc, 2000.

13.Peng, Tina (ed).Picturing Cathay: Maritime and Cultural Images of the China Trade.Hong Kong : University Museum and Art Gallery, The University of Hong Kong, 2003.彭绮云等编:《海贸流珍──中国外销品的风貌》,香港:香港大学美术博物馆,2003。

14.Qingshi tudian bianji weiyuanhui.Qingshi tudian –Yongzheng chao (Illustrated History of the Qing – Yongzheng Reign).Beijing: Zijincheng chubanshe, 2002, pp.149-156.清史图典编辑委员会:《清史图典·雍正朝》,北京:紫禁城出版社,2002。

15.Scheurleer, D.F.Lunsingh.Letters of Father d’Entrecolles and accounts of Chinese porcelain from old European publications.Canaletto: Alphen aan den Rijn, 1982.

16.Song Yingxing.Tiango kaiwu.Reprint by Beijing:Zhonghua shuju, 1959.宋应星:《天工开物》,1959 年中华书局影印本。

17.Staehelin, Walter A.The Book of Porcelain, The Manufacture and sale of export porcelain in China during the eighteenth century, illustrated by a contemporary series of Chinese watercolours.London: Lund Humphries, 1965.

18.Tan Danjiong.Zhongguo taoci, Xhiqian, Shang Zhou taoci(Chinese ceramics, section on Prehistory, Shang and Zhou),Taipei, Guangfu shuju, 1980.谭旦冏:《中国陶瓷.史前.商周陶器》,台北:光复书局,1980。

19.Wilson, Ming, et al.Souvenir from Canton – Chinese Export Paintings from the Victoria and Albert Museum.Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2003.刘明倩等:《18-19 世纪羊城风物──英国维多利亚阿伯特博物院藏广州外销画》,2003,上海:上海古籍出版社,2003。

20.Wirgin, Jan.Fran Kina till Europa, Kinesiska konstforemal fran de ostindiska companiernas tid.Stockholm: Ostasistiska Museet Stockhom, 1998。

注 释:

[1] 本文原是2003 年于广州艺术博物院,配合伦敦维多利亚艾伯特博物馆外销画展览所举行研讨会的论文稿,初刊于《广州艺术博物院院刊》,2004,第一期,页21-32。由于该刊发行量不广,现在很难见到,故此现在应《景德镇陶瓷》杂志的邀请,重新增补再刊出。

[2] 辞海编辑委员会:《辞海(1989 年版缩印本)》,上海:上海辞书出版社,1990,页1177。

[3] 阿英:《中国连环图史话》,北京:中国古典艺术出版社,1957,页2。

[4] 中国农业博物馆编:《中国古代耕织图》,北京:中国农业出版社,1995。

[5] Yoshida Tora: 《Salt Production Techniques in Ancient China, The Aobo Tu》,Leiden: E.J.Brill,1993。

[6] 刘新园:《蒋祈〈陶纪〉著作时代考辨 — 兼论景德镇南宋与元代瓷器工艺、市场及税制等方面的差异》,《文史》,1983,18 辑,页111-130,19 辑,页79-107。

[7] 潘吉星:《天工开物校注及研究》,成都:巴蜀书社,1989。此书的初刊本藏北京国家图书馆,1959 年中华书局曾据原样影印,线装三册。此后的重印本有多种,坊间易得。

[8] 很久以前在景德镇曾经和刘新园老师讨论过《天工开物》的陶车插图,他说可能是因为没有处理好透视的问题,插画中把地下的结构也显示出来,现实看来整體升高了,有些不合理。

[9] 《景德镇陶录》重印本很多,较易见的,图版也较清晰者为熊寥等编:《中国陶瓷古藉》本,南昌:江西科技出版社,2000,页346-423。亦见传振伦:《景德镇陶录详注》,北京:书目文献出版社,1993;欧阳琛等:《景德镇陶录校注》,南昌:江西人民出版社,1996。

[10] 如上引《景德镇陶录校注》,或江西省轻工业厅陶瓷研究所:《景德镇陶瓷史稿》,北京:三联书店,1959,插图二十九。

[11] 见Peter Lam, “Chinese Making China: Technical Illustrations in the Jingdezhen taolu (1815)”, The Art of the Book in China, Colloquies on Art and Archaeology in Asia, No.23, London: School of Oriental and African Studies, University of London,2006, 页117-137。

[12] 同上论文,页133, 图16。

[13] 见《故宫季刊》,第五卷第一期,1970;亦见谭旦冏:《中国陶瓷.史前.商周陶器》,台北:光复书局,1980,页10-53。

[14] Shirley Maloney Mueller, “Plaques Portraying Late Porcelain Production in Jingdezhen,” Collections:A Journal for Museum and Archives Professionals,2022, pp.1–19。亦見Mueller 於倫敦東方陶瓷 學 會 的zoon 演 講:Newly-discovered plaques portraying late Jingdezhen porcelain production,6 July 2021。 見 網 聯:https://www.orientalceramicsociety.org.uk/newly-discoveredplaques-portraying-late-jingdezhen-porcelainproduction

[15] 聂崇正:《清代的宫廷绘画和画家》,《清代宫廷绘画》,北京:文物出版社,1992,页1-24。

[16] 上揭《中国古代耕织图》,页83。

[17] 余佩瑾:《别有新意 — 以乾隆官窑的创新为例》,《乾隆皇帝的文化大业》,台北:故宫博物院,2002,页285,引清宫造办处各作成活计清档等。

[18] 唐英(1682-1756 ),当时督理九江税关兼管景德镇御厂窑务。

[19] 中国第一历史档案馆:《清史档案史料丛编》,第十二辑,北京:中华书局,1987,页12-130。

[20] 同上注。

[21] 张照等:《石渠宝笈初编》,台北故宫博物院1971 年重印本,下册,页766。

[22] 《景德镇陶瓷》,1982:2,页33-35。

[23] 鸿禧美术馆编辑小组:《中华文物集粹 — 清玩雅集收藏展II》,台北:财团法人鸿禧艺术文教基金,1998,页76-78。上揭《乾隆皇的文化大业》,V-1,页166-169。此册的较清晰图像和唐英对题的录文和英译,见林业强:《瓷缘:达文堂藏瓷》,第一册,页270-313,香港:香港安达广告有限公司,2019。

[24] 《陶说》,《江西通志》,《浮梁县志》等。

[25] 李国帧,郭演仪:《中国名瓷工艺基础》,上海:上海科技出版社,1988,页10-13。

[26] 清史图典编辑委员会:《清史图典·雍正朝》,北京:紫禁城出版社,2002,页149-156。此册有部分于1982《景德镇陶瓷:纪念唐英诞生三百周年专辑》中与上述重华宫原藏的孙祜、周鲲、丁观鹏合绘本《陶冶图》混合发表过,引起混乱。

[27] 故宫博物院书画组许忠陵先生见告。

[28] Michel Beurdeley 及Guy Raindre:《Qing Porcelain,Famille Verte, Famille Rose》, 伦 敦:Thames and Hudson,1987,页33,图26。此册后于2013 巴黎拍卖中出现。

[29] 此卷曾借展于香港中文大学文物馆及香港海事博物馆。

[30] 《故宫季刊》,第五卷第一期,1970;亦见谭旦冏:《中国陶瓷.史前.商周陶器》,台北:光复书局,1980,页10-53。

[31] Walter A.Staehelin:《The Book of Porcelain, The Manufacture and sale of export porcelain in China during the eighteenth century, illustrated by a contemporary series of Chinese watercolours》,伦敦:Lund Humphries,1965,页82,注11。

[32] Jan Wirgin :《Fran Kina till Europa, Kinesiska konstforemal fran de ostindiska companiernas tid》,Stockholm: Ostasistiska Museet Stockhom,1998,页282-283。 考 证 见Belfrage:《Chinese Watercolours from the18th Century Illustrating Porcelain Manufacture》,《International Association of Bibliophiles XV Congress Copenhagen Transactions,1987》,Kopenhamn,1992。

[33] 上揭Staehelin 书,页82,注11。

[34] 上揭Beurdeley 及 Raindre 书,页 9, 31, 34,35, 197。

[35] Staehelin 上揭书,页82,注11。

[36] Pierre Huard 及 Ming Wong:《Un album Chinois de l’epoque Ts’ing consacre a la fabrication de la porcelaine》,《Arts Asiatique》,Tome IX,1962-63,Fascicules 1-2,页3-60。

[37] Beurdeley 及 Raindre 上揭书,页37,图33。

[38] Jean McClure Mudge:《Chinese Export Porcelain for the American Trade 1785-1835》,底勒亚: 底勒亚大学出版社,1962,页57-62。

[39] Staehelin 上揭书。

[40] 此册为2012 年何安达夫人所遗赠,购得于伦敦Martyn Gregory Gallery, 全册著录见Jane Sze 等:TRADING CHINA Paintings of the Porcelain Production Process in the Qing Dynasty Hong Kong: Hong Kong Maritime Museum, 2015。此外另有一复本册出现于拍卖,见Northeast Auctions, Portsmouth, NH,2002。可见检尚氏绘制的此类制瓷图册存世还多。

[41] Staehelin 上揭书,页82,注11。

[42] Huard 及Wong 上揭书,页58。

[43] 费赖之(冯承钧译):《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,页873-906。

[44] D.F.Lunsingh Scheurleer :《Letters of Father d’Entrecolles and accounts of Chinese porcelain from old European publications》,Canaletto: Alphen aan den Rijn, 1982, 图版1-18。

[45] Maura Rinaldi:《Kraak Porcelain, a Moment in the History of Trade》, London: Bamboo Publishing Ltd,1989,页50-54。

[46] Florian Hufnagl:《Porzellan aus China Die Sammlung Seltmann》,Weiden: Internatinales Keramik-Museum,1994,图11, 19, 21, 23, 25, 27, 31。

[47] Craig Clunus:《Chinese Export Watercolours》,伦敦:维多利亚阿伯特博物院,1984,图版8。

[48] 刘明倩等:《18-19 世纪羊城风物──英国维多利亚阿伯特博物院藏广州外销画》,2003,上海:上海古籍出版社,2003,页98-117。

[49] 梁嘉彬:《广东十三行考──鸦片战争前广东国际贸易交通史考》,台北:私立东海大学,1960, 页220-222。

[50] Scheurleer 上揭书,页86a.

[51] Hendrik Budde:《Europa unde die Kaiser von China》,柏林:Heenemann,1985,页224-225。

[52] Carl L.Crossman:《The Decorative Arts of the China Trade, Paintings, furnishings and exotic curiosities》,Suffolk:Antique collectors’ Club Ltd,1991,页185-186。

[53] Crossman,上揭书,頁438,圖2。

[54] 本冊資料,承丁新豹博士,楊麗中女士賜告。

[55] Clare le Corbeiller:《China Trade Porcelain: Patterns of Exchange》,纽约:大都会美术馆,1974,页5-6,图2-3。

[56] Anthony Du Bouley:《Chinese Porcelain》, 伦 敦:Weidenfeld and Nicolson, 1970, 图4,123-125及 衬 纸,另 见Robert Tichane:《Ching-te-chen,Views of a Porcelain City》,纽约:The New York State Institute for Glaze Research,1983,图5.30,5.34。

[57] Jean McClure Mudge:《Chinese Export Porcelain in North America》,纽约: Riverside Book company,2000,页30-31。又见Crossman 上揭书,页313,彩版111。

[58] Clunus 上揭书,页71,图43,44。

[59] Beudeley 及Raidre 上揭书,页39-40。

[60] Beudeley 及Raidre 上揭书,页32,图25。

[61] Crossman 上揭书,页180,图85。

[62] Jean Gordon Lee:《Philadelphia and the China Trade 1784-1844》,Pennsylvania: Philadelphia Museum of Art,1984,页195,图213。

[63] 承该院东方部刘明倩女士提供照片。

[64] 彭绮云等编:《海贸流珍──中国外销品的风貌》,香港:香港大学美术博物馆,2003,页144,图84。

[65] Clunus 上揭书,页76-77。

[66] 白明:《景德镇传统制瓷工艺》,南昌:江西美术出版社,2002,页52-53。

[67] 熊海堂:《东亚窑业技术发展与交流史研究》,南京:南京大学出版社,1995。

[68] 刘振群:《窑炉的改进和我国古陶瓷发展的关系》,《中国古陶瓷论文集》,北京:文物出版社,1982,页170。

[69] 周仁:《我国传统制瓷工艺述略》,《中国古陶瓷研究论文集》,北京:轻工业出版社,1983,页90。

[70] 刘路、郭玉海:《清代图画与新修清史》,《清史研究》,2003:3,页11-18。

插图来源:

1.Song, Zhonghua shuju 1959 reprint 宋应星,中华书局影印本

2.Lan,蓝浦1815

3.Christie’s Hong Kong Ltd.

4.清史图典编辑委员会Qingshi tudian bianji weiyuanhui,2002, p.149

5.Beurdeley & Raindre, 1987, p.33, fig.26

6.谭旦冏Tan, 1980, p.20, pl.11

7.Wirgin, 1998, p.283, pl.2

8.Beurdeley & Raindre, 1987, p.33, pl.27

9.Beurdeley & Raindre, 1987, p.196, pl.272

10.Huard & Wong, 1962-63, p.55, pl.XXV

11.Beurdeley & Raindre, 1987, p.37, fig.33

12.Mudge, 1962, p.62, fig.30

13.Staehelin, 1965, p.173, pl.30

14.Huard & Wong, 1962-63, p.58, pl.XXVIII

15.Scheurleer, 1982, fig.3

16.Ditto, fig.10

17.Ditto, fig.23

18.Hufnagl, 1994, p.11

19.Wilson, et al, 刘明倩等2003, p.116

20.Ditto, p.108

21.Budde, 1985, p.225, Abb.207 (Kat.Nr.4/21)

22.Crossman, 1991, Fig.2

23.Hong Kong Museum of Art, AH1975.056.002

24.Ditto, AH1975.056.012

25.Corbeiller, 1974, p.6, fig.3

26.Du Bouley, 1970, p.122, pl.122

27.Mudge, 2000, p.31, pl.34

28.Clunus, 1984, p.71, fig.43

29.Beurdeley & Raindre, 1987, p.39, fig.39

30.Victoria and Albert Museum, D588-1901

31.彭绮云等Peng (ed.), 2003, p.144, pl.84