基础教育阶段学生计算思维影响因素及作用机制

——基于人工智能课程的实证研究

乔婧怡 张屹 马静思

(华中师范大学 人工智能教育学部,湖北 武汉 430079)

引言

随着信息技术、人工智能技术的高速发展,计算思维对人才培养的影响引起了教育领域的广泛关注[1]。计算机科学与电信委员会(Computer Science and Telecommunications Board,简称CSTB)提出计算思维是数字信息时代的基本分析能力,在基础教育阶段,对其重视程度应提升至与数学、语言、逻辑推理等基本技能同一水平[2]。国际教育技术协会(International Society for Technology in Education,简称ISTE)在2018年发布了首个以计算思维命名的能力标准——《计算思维能力标准(教育者)》,旨在通过提升教育者的计算思维能力,进而发展学生的问题解决能力与创造力[3]。由此可见,随着智能时代的快速发展,计算思维作为能够帮助学生理解计算概念,利用或创造计算工具解决问题的一种思维能力,被视为数字时代人才所必备的核心素养[4]。虽然国际上对基础教育阶段计算思维的培养日趋重视,不少国家还在其人才培养计划与课程体系中纳入了计算思维培养目标,但对于基础教育阶段来说,有效培养计算思维的策略及实证研究是研究者面临的重大挑战,也是亟须厘清的问题之一。人工智能教育在国内的全面布局给中小学学生计算思维的培养和发展带来了新的契机,其在一线教学的实施效果也受到研究者越来越多的关注。鉴于此,本研究着眼于基础教育阶段学生计算思维的影响因素,探讨其内部作用机制并构建关系模型,尝试提出在人工智能课程中提升学生计算思维的可行性策略,旨在促进嵌入计算思维培养的人工智能课程在基础教育阶段的推广与实施。

一、计算思维影响因素文献回溯

目前,国内外关于中小学学生计算思维影响因素的研究已有一定成果,研究视角主要围绕人口学因素、个体特征以及外部环境等展开。

就人口学因素而言,研究重点主要集中在年龄和性别上。苏梅拉·阿塔马齐杜(Soumela Atmatzidou)等人[5]选取15 岁、18 岁两个年龄组开展为期11 周的机器人培训活动,并在不同学习阶段测评学生的计算思维水平,结果显示两个年龄组的计算思维水平发展一致,并据此推断年龄差异对计算思维发展没有显著影响。然而,马科斯·罗马冈萨雷斯(Marcos Román-González)等人[6]却在实证研究中得出不同结论,其研究团队以1251 名小学五年级至高中一年级学生为研究样本,利用计算思维测试开展测评,实验结果显示计算思维与年级间存在正相关关系,团队据此推测计算思维发展与某些认知能力有关。哈蒂斯·伊迪斯·杜拉克(Hatice Yildiz Durak)等人[7]却得出与马科斯·罗马冈萨雷斯截然相反的结论,其研究结果显示年级与计算思维水平呈负相关关系,但其同时提出这一研究结果受到了高低年级开设信息技术类课程起点时间差异的影响。同样的争论也出现在性别这一因素上。夏小刚等人[8]以187名学生为研究对象开展准实验研究,其研究结果显示性别与计算思维水平之间并无关联。苏梅拉·阿塔马齐杜的实证研究结果也对此结论加以佐证,即不同性别学生的计算思维水平无显著差异。然而,杜拉克在其研究中发现计算思维与性别有关,且女性的计算思维水平比男性更胜一筹。

就个体特征而言,马科斯·罗马冈萨雷斯从心理学角度出发,利用标准化心理测试开展实证研究,发现计算思维与空间、推理及解决问题能力间存在关联。威廉·斯图尔特(William Stewart)等人[9]基于四、五年级学生开展的实证研究也对此结论加以佐证。杜拉克围绕思维风格与计算思维之间的关系开展研究,发现思维风格对计算思维的影响最为显著。杨云·贝克(Youngkyun Baek)等人[10]以122 名二年级学生为研究对象,在进行机器人教学实践后实施计算思维测评,测评结果显示:自我效能感能够促进学生在编程项目上的学业成就达成,进而提升其计算思维水平。此外,学生对STEM 学科的学习态度与计算思维的关系也引起了研究者的关注。杜拉克认为学生对数学、科学、信息技术学科的态度能够正向预测学生的计算思维水平。孙立会等人[11]以489 名小学生为研究样本,探究STEM 学科学习态度与计算思维之间的关系,发现其与计算思维正相关,且女生对STEM 学科的学习态度较男生而言更积极。

就外部环境而言,研究者主要是围绕教学工具、教学方法及教学活动设计等方面来开展研究。伦纳德·杰奎琳(Leonard Jacqueline)等人[12]利用机器人及游戏设计软件开展教学实践,发现相较于仅涉及游戏设计的课程而言,在机器人与计算机游戏设计相结合的教学活动中,学生计算思维的提升更为显著。戴安娜·佩雷斯·马林(Diana Pérez Marín)等人[13]从教学法角度开展研究,认为教学隐喻能够促进学生对可视化程序模块的理解,进而提升其计算思维水平。李幸等人[14]构建了STEM 融合计算思维的课程设计框架,并在实证研究中发现其能有效提升学生在问题解决能力、批判思维、算法思维以及协作能力。牟琴等人[15]借助教育轻游戏,构建基于轻游戏的课堂教学模型,以两款轻游戏为例开展教学实践,发现学习者在思维能力、计算思维能力、学习方式以及测试成绩等方面均有显著改善。

综上所述,国内外研究者围绕计算思维影响因素,从个体与环境视角出发做了大量研究。但由于研究对象及测评工具等方面的差异,研究者在部分个体因素的影响机制层面还存在一定分歧。国内方面,近10年来,基于这一主题的论文数量逐年递增,但研究层次主要集中在高等教育上,针对中小学阶段的研究主题主要是针对课程资源开发及教学模式设计等内容。鉴于以上研究现状,本研究以基础教育阶段人工智能课程教学实践为研究背景,针对以下问题开展研究:①基础教育阶段学生计算思维的影响因素有哪些?②各影响因素间存在怎样的关联?③在人工智能课程中,如何有效提升学生计算思维水平?

二、研究设计

(一)研究情境

研究面向某市4 所人工智能试点校,采用随机抽样的方式,从五年级和六年级抽选学生作为研究对象(共412 名学生)。4 所试点校均以《人工智能》(小学版)教材为课程内容,在三至六年级开展教学实践。本次研究使用的是上册教材,课程内容主要围绕着智能语音技术(语音识别、语音合成)、自然语言处理(问答系统、机器翻译、语音评测)、自然语言处理(问答系统、机器翻译)等主题,课程实施主要依托于科技公司的教学机器人与AI 编程平台,课程活动旨在通过项目式学习让学生初步感知人工智能技术的原理及应用。试点校基于各年级学情,设置梯度化教学目标,并制订人工智能课程教学计划,从一定程度上保证了被试学生学习内容与进度的一致性。

(二)研究过程

在理论研究阶段,为全面且准确地提炼计算思维影响因素,本研究首先梳理了国内外相关文献,归纳得到22 项影响因素。其次,本研究从研究对象中抽选学生实施半结构化访谈,基于扎根理论的三级编码流程分析访谈资料,采用专家咨询对影响因素做进一步筛选。为厘清影响因素的内部作用机制,本研究采用解释结构模型探究因素间层级关系。

在实证研究阶段,为检验影响因素解释结构模型的科学性与适切性,本研究借鉴国内外成熟量表,在其基础上编制“计算思维影响因素调查问卷”并实施调查,使用SPSS24.0 软件分析其信效度,采用结构方程模型对模型予以检验。

(三)研究工具

现有研究中,研究者探究了部分影响计算思维发展的个体因素,并针对此类因素开发了测评量表,但尚未发现针对多维度影响因素的调查问卷,因此,本研究借鉴国内外成熟量表,围绕“学习者、教育者、教育内容、教育环境”4 个层面编制了“计算思维影响因素调查问卷”。问卷第一部分是对个人信息的收集,包括性别、年级以及学习经验,第二部分是对各项影响因素的调查,共包含64 个题项,采用李克特5 点量表的形式设计选项。为保证问卷的科学性与有效性,确保题项的可读性,本研究先进行了小范围试测,试测对象是132 名五、六年级学生,以电子问卷形式下发问卷,回收有效问卷122 份,回收率为92.42%。为了检验此问卷的适切程度,本研究采用项目分析法对题项进行极端组检验和同质性检验,最终形成包含59 个题项的正式调查问卷。

三、数据分析

(一)影响因素的确立

首先,本研究根据前期对国内外计算思维影响因素的文献研究,已归纳出学习者、教育者、教育内容、教育环境层面上的影响因素,为更具针对性地调查基础教育阶段计算思维影响因素,抽选15 位学生参与半结构化访谈,经过语音转录与文字整理得到访谈文字资料2 万余字,使用Nvivo11.0 软件并基于扎根理论对访谈资料进行内容分析。在开放式编码阶段,通过对访谈资料的分析与节点采集,共整理节点59 个,编码频次共190 次。在主轴编码阶段,本研究对开放编码中的节点进行概念化与详细对比,并利用编码带分析与归纳节点对应材料来源,整理得到主轴编码21 项。为了从一定程度上减小资料分析人员在进行编码时的主观影响,本研究邀请领域内另一资深教师对访谈进行分析与编码,使用编码信度系数法来评估此次访谈的信度,两位编码者的平均相互同意度最小值为0.86、平均值为0.94,编码信度系数最小值为0.92、平均值为0.97,说明本次编码结果信度较高。

其次,本研究邀请了15 位资深信息技术教师,在详细描述影响因素的意义与来源后,调查其对各项影响因素的认同感,即该项因素是否会影响学生的计算思维。多数教师对“设备使用”“课后训练”“家长经验”这3 个因素认同感较低,对其他因素则表现出较高的认同感。结合两位领域内专家对各项影响因素的评估结果,共筛选得到19 项影响因素。

(二)问卷信效度分析

本研究采用电子问卷形式下发412 份问卷,剔除未完成问卷后共得到397 份有效问卷,有效回收率96.35%。信效度分析结果显示:问卷整体Cronbach’s Alpha 值为0.942,且各维度的Cronbach’s Alpha 值均在0.6 以上,说明问卷在整体和各维度上都有较好的信度。就问卷的效度分析结果而言,分析结果显示:各部分量表KMO值均在0.881 以上,且Bartlett 球形检验的近似卡方值均在显著性概率值以上,表明其适合进行因子分析。以因素负荷量0.45 为标准,共抽取得到12 个主成分,且各因素负荷量均达到0.6 以上。

(三)解释结构模型的建立

解释结构模型是用于研究系统复杂要素间逻辑关系和关联结构的一种结构模型化分析方法。本研究基于解释结构模型探讨影响因素中16 项非人口学因素之间的层级关系与内部关联。具体步骤为:①通过文献研究法确定16 项影响因素之间的关系,再结合专家建议进一步修订因素间关系,以V、A、X、O4 个符号表征因素间关系,并建立影响因素的关系矩阵;②根据各因素间的可达关系,将关系矩阵转换为邻接矩阵,具体转换规则为:1 表示可达,0 表示不可达;③使用Matlab软件计算可达矩阵,其计算公式为(A+I)≠(A+I)2 ≠(A+I)3 ≠…≠(A+I)r=(A+I)r+1 =…=(A+I)n,其中,A为原始矩阵,I为与A同阶次的单位矩阵,通过计算得到,当r=2 时,(A+I)3 =(A+I)4;④整理得到因素的先行集和可达集,使用Matlab 软件划分层级,最终形成的计算思维影响因素解释结构模型如图1 所示。

根据探索性因子分析结果,结合解释结构模型因素间关系,提取6 个潜变量:自我效能感、学习心态、能力基础、认知负荷、思维风格、教师教学,并建立研究假设如下:H1教师教学对认知负荷有显著影响;H2能力基础对自我效能感有显著影响;H3认知负荷对学习心态有显著影响;H4思维风格对学习心态有显著影响;H5学习心态对计算思维有显著影响;H6自我效能感对计算思维有显著影响。

(四)实证检验

1.结构方程模型的建立

为了检验解释结构模型的科学性与合理性,本研究采用结构方程模型法对其进行检验。利用AMOS 软件,绘制影响因素的结构方程模型。结构方程模型共包含7 个潜变量,分别是能力基础、教师教学、自我效能感、认知负荷、思维风格、学习心态、计算思维。其中,能力基础包含3 项可测变量,教师教学包含两项可测变量,自我效能感包含5 项可测变量,认知负荷包含两项可测变量,思维风格包含3 项可测变量,学习心态包含两项可测变量,计算思维包含5 项可测变量,能力基础、教师教学、思维风格均为外生潜变量,无须设定残差项。

2.模型估计与拟合度评估

在计算模型参数之前,需要检查其是否存在违犯估计。一般而言,判断模型是否存在违犯估计情况有3 个标准:误差方差是否小于0,标准化系数是否太接近于1 甚至超过1,t检验的t值是否超过1.96。通过AMOS 软件计算结果分析发现,模型中各变量的误差方差值为0.026 ~0.178,t值绝对值均大于1.96,标准化系数为-0.146 ~0.934,均小于0.95,因此可以判断模型并未出现违反估计的现象,可以进行拟合度检验。

模型评鉴阶段的目的是检验前期初构的假设模型是否具有实证意义,模型的拟合情况一般通过绝对适配度指标与增值适配度指标来评估。从表1 中的拟合结果来看,初始结构方程模型的拟合度指数(GFI)、调整后拟合指数(AGFI)及规范拟合指数(NFI)3 项指标未达到适配标准,说明模型尚未与实证数据完全适配,因此需要对初始模型做进一步的修正。

表1 修正后结构方程模型路径系数

3.模型修正

在结构方程模型中,当初始模型与调查数据的拟合情况不理想时,通常可使用基于已有路径的修正与基于MI值(Modification Index)的修正两种方法来改善模型的拟合情况。本研究根据输出结果中的Modified index 表对模型进行修正,采取每次修正1 条路径,再重新进行参数估计的方式,共进行了4 轮模型修正。第一轮修正过程中,添加了e13 与e14 之间的共变关系,卡方值下降了20.314;第二轮修正过程中,添加了e4与e23 之间的共变关系,卡方值下降了18.609;第三轮修正过程中,虽然e21 与e25 路径关系对应的MI值大于e7 与e10,但其参数改变量(Par Change)为-0.054,小于0,因此添加了e7 与e10 之间的共变关系,卡方值下降了12.099;第四轮修正过程中,添加了e4 与e19 之间的共变关系,卡方值下降了12.869。经过四轮修正后,模型各项拟合指标基本达标,如表3 所示,修正后模型的GFI值与NFI值分别上升至0.913 及0.900,AGFI值虽未达到0.900,但与标准值差距较小,说明修正后的模型与实证数据较为契合。

4.假设检验

结合表1 中修正后的模型检验结果与拟合情况来看,各变量间路径关系的临界比值的绝对值均大于1.96,且p值均小于0.001,达到显著水平,说明前期建立的6 条假设均成立。其中,教师教学与认知负荷、认知负荷与学习心态两组变量间呈负相关关系,能力基础与自我效能感、思维风格与学习心态、学习心态与计算思维以及自我效能感与计算思维4 组变量间呈正相关关系。

四、研究结论与启示

本研究以某市4 所人工智能试点校为研究样本,通过文献研究与半结构化访谈梳理了影响学生计算思维发展的关键因素,利用解释结构模型探讨其内部层级关系,采用问卷调查法及结构方程模型进行实证研究。下面将对研究发现进行归纳与讨论,并尝试提出在人工智能课程中促进学生计算思维发展的建议。

(一)研究发现

教师教学负向影响认知负荷,且其作用于认知负荷的路径系数为-0.25,即教师教学质量越高,学生在课堂上的认知负荷越低。人工智能课程作为一门新兴课程,其课程内容具有计算机科学学科的学科特征——知识点较为繁杂且抽象,对于基础教育阶段的学生而言,学习难度较大,因此,课堂内容的选取、课堂活动的安排、学习支架的设计及课堂指导与支持会对学生的学习效果产生较大影响。通过影响因素描述性统计分析结果可知,学生对人工智能课程课堂教学(教学活动、学习资源、学习内容)和教师行为(计算思维的重视程度、教师支持)方面的评价较高,其中,涉及教师对学生合作能力(M=4.57)和解决问题能力培养(M=4.52)的题项均值最高,而涉及课堂任务(M=4.20)和跨学科内容(M=4.16)的题项均值较低。由此可见,试点校人工智能课程教师将计算思维培养作为课程目标,落实于课堂教学中,但囿于课程发展处于萌芽期,缺乏相关教学资料及专家指导,教师在教学设计与学科融合方面尚处于探索阶段。因此,加强教师人工智能课程实施相关培训,积极筹办相关培训讲座活动,对推进人工智能课程在中小学的落实十分必要。

认知负荷负向影响学习心态,且认知负荷作用于学习心态的路径系数为-0.15,即学生的认知负荷越高,学习心态越消极,其作用于计算思维的间接效应值为-0.10。从心理努力和任务难度两个维度来看,学生的心理努力(M=4.13)高于任务难度(M=3.72),表明人工智能课程中的学习任务难度适中,但学生的努力程度较高。人工智能课程的教学环境一般设置在多媒体教室中,除教学设施外,还引入了丰富的学习设备与应用软件,虽能支持多样化的教学活动,但也容易造成信息冗余、注意力分散等,从而引发认知负荷过重、学习进度缓慢等问题,进而对学生的学习心态造成负面影响[16]。因此,教师在进行人工智能课程教学设计时,应关注多媒体资源及学习设备的合理使用及学习任务的时间设置,以达到良好的教学效果。

思维风格正向影响学习心态,且思维风格作用于学习心态的路径系数高达0.93,其作用于计算思维的间接效应值为0.64,表明思维风格对计算思维发展具有较大影响,这一发现与杜拉克的研究结论相吻合。根据观察学生在立法型、司法型、执法型思维风格上的均值(分别为M=3.92、M=3.85、M=4.16)发现,大部分学生倾向于执法型思维风格,表明多数学生喜欢参与结构、程序和规则相对固定的活动。究其原因,主要是基础教育课堂教学侧重于习惯与规则意识培养,且学生此时的认知水平尚处在发展期,学生自主意识较为薄弱。

能力基础正向影响自我效能感,且其作用于自我效能感的路径系数为0.77,其作用于计算思维的间接效应值为0.25,表明能力基础对计算思维有正向影响作用。学生在能力基础的3 个维度上的均值较为接近,动手实践能力(M=4.06)略低于其他两项能力(信息素养M=4.18,认知能力M=4.29),究其原因,主要是学生对人工智能课程中的学习设备及应用软件尚不熟悉,在学习过程中缺乏一定的主观能动性,而部分学生在访谈中提到“老师给我们制作的时间不够”“如果有时间,我会继续尝试”,也反映出课堂实践时间分配不充足的问题,从而导致学生动手实践能力缺乏充分锻炼。动手实践能力作为21 世纪的能力素质之一,应将其培养作为教育的基本目标和推进素质教育的战略重点贯穿于教育的全过程[17]。作为促进学生计算思维发展的能力基础之一,教师在设置课堂任务时应给学生预留充足的实操时间,以提升学生的整体实践能力水平。

自我效能感与学习心态正向影响其计算思维,且自我效能感、学习心态作用于计算思维的路径系数分别为0.33 与0.69,即自我效能感及学习心态与计算思维正相关。贝克在实证研究中同样发现自我效能感能够促进计算思维的发展, 斯图尔特等也曾在研究中发现学习毅力、学习动机等心理因素正向影响计算思维。从描述性统计分析结果来看,学生的自我效能感(M=3.86)低于学习心态(M=4.18),表明学生对人工智能课程中个人学习表现的自信程度不高。阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)[18]提出,自我效能感的影响因素主要有个人成败经验、间接经验(观察他人行为)、言语劝说及其他个体因素。人工智能课程作为一门新兴学科,大部分学生的相关学习经验较少,因此可推测这是导致学生自我效能感偏低的主要原因之一。部分自我效能感较强的学生在访谈环节提到,“对比自己的程序和老师示范的程序,我认为自己的(作品)更好”,“在帮别人的时候,我觉得自己很厉害”。因此,可归纳人工智能课程中有效提升学生自我效能感的途径:一是教师适时组织展示活动并给予学生针对性反馈;二是鼓励课堂协作学习,促进学生合作。

(二)研究启示

1.关注思维风格,强化学生主体地位

研究结果表明,思维风格间接影响人工智能课程中学生的计算思维发展,且学习经验对思维风格的形成有一定影响,说明个体思维风格会随着年级提升与经验累积发生变化,进而影响其计算思维水平。学习者作为教学过程中的主体,往往对学习效果具有决定性作用,因此,教师需在教学过程中重视其思维风格变化,并根据其不同时期的风格倾向及时调整教学方法。教师可采用量表测评、课堂观察、建立学习档案等方式来追踪学生的风格变化。其一,定期组织学生开展思维风格量表测评,基于数据探讨个体、班级、年级间的思维风格差异,并根据思维风格倾向调整教学设计;其二,由于自陈式量表的局限性,可辅以课堂行为观察等方式确立思维风格的类型;其三,形成个人思维风格档案,定期将测评记录归档,用于后期对个人思维风格变化的深入分析,并据此实施个性化辅导。

2.构建教研共同体,促进教师观念转变与能力提升

影响因素模型表明教师教学是影响学生计算思维发展的根本因素,其负向影响课堂学习中学生的认知负荷,从而促进学生形成积极学习心态。学生访谈内容也反映出教师辅助在课堂学习中的重要性,表明高质量的教师教学对课程实施效果起到关键作用。然而,相较于其他学科,人工智能学科因其具有知识点抽象复杂且技术更新速度快等特点,对执教者在理论知识及实践操作方面的要求更高。师资短缺是目前中小学人工智能教育中亟待解决的问题,学校需要一批既懂人工智能又善于教学的教师开展人工智能教学[19]。目前,人工智能教学的承担者多数是信息技术教师,其中虽然很多教师具有10 年以上的教学经验,但其对人工智能知识背景及配套教学方法的了解还比较匮乏,因此,定期组织区域内人工智能教师参加教学方法与人工智能相关知识与技术的培训活动是十分必要的。为保障人工智能教育的有效开展,学校可考虑与高校及教育科技公司开展合作,共同助力人工智能教育在实践层面的落实。首先,教育部门可根据区域内学校的特点与现状,整体制订人工智能教育的实施计划,定期筹办相关讲座与培训活动,并从政策制度层面保障教师参与培训的时间;其次,学校可与高校或科研机构形成合作机制,以保证先进教育教学理论传递至一线教师,在革新教师教学观念的同时,亦可及时消除教师在教学过程中产生的困惑;再次,随着《教育信息化2.0 行动计划》的出台,部分学校已与科技公司建立了合作关系,可进一步开展在人工智能教学层面的合作,用以促进教师对前沿人工智能技术的了解及相关教学设备的运用。

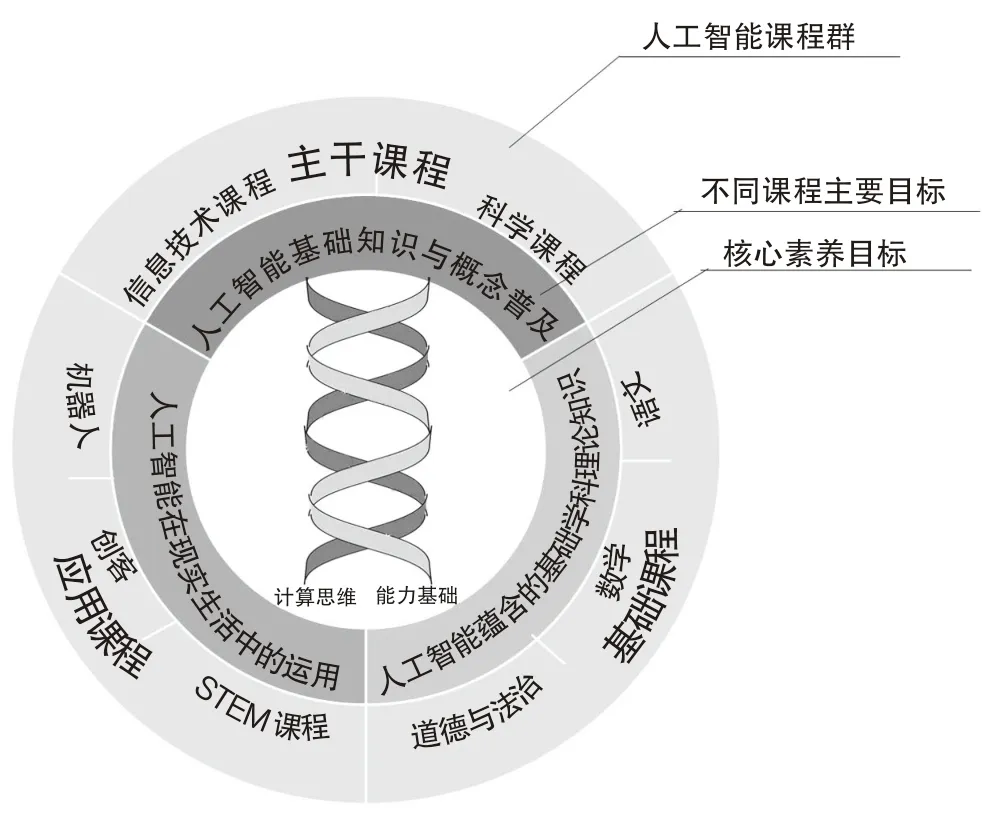

3.聚焦框架开发,建设人工智能课程群

研究结果显示,能力基础(认知能力、动手实践能力及信息素养)会间接影响学生计算思维。这表明学生计算思维与其他能力素养相辅相成。有研究者提出,人工智能教育不能仅仅通过单一课程来落实,要最大程度地发挥现有各类课程的作用[20]。在基础教育阶段,人工智能课程的框架建设可联合其他基础学科开发人工智能课程群,以计算思维及学科核心素养培养为课程目标,从而达到各项能力素养螺旋式提升的效果(如图2 所示)。结合基础教育阶段现有课程框架,人工智能课程的落实可考虑从以下3 个方面入手:①以信息技术与科学学科为主干课程,根据各年级学生能力水平及教学目标,将人工智能教材相关知识点与内容合理拆分后融入学科教学当中,年级间构造梯度式教学目标,围绕人工智能的基础理论进行教学设计。②以机器人、人工智能、创客、STEM等校本课程为应用课程。校本课程是结合学校文化与特点开发的一系列课程,旨在补充国家课程内容或满足学生个性化学习需求,因此,学校可依托校本类课程,从现实生活角度出发,探索人工智能技术与现实问题的有机结合点,带领学生体会人工智能技术的现实意义。③以语文、数学、道德与法治学科作为基础课程,从基础学科角度出发,探究人工智能技术背后蕴含的语言、逻辑方面的原理,并从人工智能伦理道德层面设计课堂活动。

图2 人工智能课程群架构

(三)研究局限

本研究还存在一些局限:一是研究样本仅局限于某市4 所人工智能试点校,模型的适用性还有待进一步检验,后续研究可考虑扩大研究范围,增加基础教育其他年级被试者;二是由于自陈式量表的局限性,研究结果受学生主观意识影响较大,后续研究可考虑使用课堂行为分析、学生作品评价及生物信号采集等方式收集数据,并开展深入研究;三是本研究仅在某一时间段内开展了横向调查研究,但课程进度与学习深度对计算思维影响因素及其作用机制的影响尚不明确,因此,后续可考虑进行纵向调查研究,以增强模型的稳定性。