《天下》月刊现代文学英译作品中构建中国形象的途径及效果

李可桢

(1.滁州学院 外国语学院,安徽 滁州 239000;2.滁州学院 中国文化传播与比较文明研究中心,安徽 滁州 239000)

1935年8月,《天下》月刊(简称《天下》,英文名为T’ienHsiaMonthly)创刊于上海,是由吴经熊主编的全英文学术期刊,是中国第一本致力于向西方介绍中华文化的期刊,后因战争所累,于1941年9月停刊,共发行12卷56期。在其创刊之际,它便致力于向西方社会传播中国文化,并树立一个崭新和向上的中国形象。因此,它被誉为民国时期最有学术水准和文化底蕴的中国人自办英文杂志。

此前,西方人了解中国的方式,囿于传教士、外交官、商人、游记作家等的言说。这些与其说是西方人眼中的中国,毋宁说是他们为了照清自己的样子而构建了一个“他者”形象罢了,并非真实的中国形象。

不同于西方英文期刊,《天下》月刊在中国迫切需要世界认同的时代,率先肩负起了传播中华文化和形象的责任。曾有学者评论《天下》月刊的译作,认为这些译文虽然不是中文原作,但就像中国画的高质量照片,比西方社会的任何评论性文章更能有效激发西方人对于中国创造性艺术的理解。因此,《天下》在译介传播中国现代文学和树立中国形象方面具有重要意义。

一、中国形象的四个侧面

本文在分析《天下》月刊现代英译作品的基础上,归纳出四类“中国形象”:一是以鲁迅作品为代表的“觉醒的中国”;二是以沈从文作品为代表的“诗意的中国”;三是以姚雪垠、老舍等的抗战题材小说为代表的“不屈的中国”;四是以凌淑华、冰心、萧红等女性作家为代表的新时代女性视角下的“变革的中国”。

(一)鲁迅作品:觉醒的中国

鲁迅为启蒙民智、改造国民,塑造了阿Q、孔乙己、华老栓、祥林嫂、闰土、魏连殳等愚昧、惶惑、颓废、荒唐的国民形象。

以鲁迅小说《孤独者》(王际真译)为例,译文精准生动地体现了旧中国农民形象。例如,小说原文在描写魏连殳的奶奶下葬场景时,两次提到了“大家”这个词,其实指的是村里人,王际真并没有翻译成 villagers(村里人),而是先后使用了spectators(旁观者)和 assembly(众人)这两个词,形象地表达出村里人是灵魂游离于肉体之外的冷漠的旁观者[1]。

此外,译者还使用了sob(呜咽),howl(怒号),pain(伤痛),fury(暴怒),sorrow(悲苦),heartbreaking(心碎的)等词语,展现原作的压抑情绪,并在语义上形成了互文的“语义场”,构成了作家和读者群体在观念和情感上的共鸣[2](P166)。

鲁迅作品中批判性的文学模式是他忧国忧民、渴望变革的心理在文学上的投射,与西方人剖析并批判中国社会和人性的目的截然不同。这种以反抗和自我改变为基础的启蒙文学模式,旨在激励民族的自主发展,并以“追求健康积极的国民性”作为参照系,来推动国家的进步和发展[3]。

(二)沈从文作品:诗意的中国

与鲁迅笔下封闭、愚昧、落后的中国形象形成鲜明对比,沈从文描绘了充满诗情画意的田园中国,他在《边城》这部小说中构筑了风景美、人物美、民俗美的立体且富含诗意的中国图景。

1936年,《天下》月刊开始连载沈从文《边城》的英译本《翠翠》(GreenJadeandGreenJade),在国外大受欢迎。此外,沈从文的《萧萧》(Hsiao-Hsiao)也刊登在《天下》,在国外也受到了较多的关注。

沈从文的作品之所以在西方社会受到欢迎,是因为西方文化始终存有一个美好的“田园中国”形象,而沈从文把中国的乡土人情塑造成充满诗意的田园形象,恰好唤醒了西方人尘封于心中的这一原型,使现代工业文明禁锢下的西方人能够回归自然的精神家园。当一种文明把另一种文明视为“异类”时,其认知和想象就会拥有一种独特的原型,这种原型超越了历史的意义,即使在特殊的历史背景下,人们也会发生局部的变化,甚至会偏离这种原型,但最终仍会重新回归到这种原型[4](P116)。

《边城》的第一个英译本《翠翠》是项美丽(Emily Hahn,1905—1997)与邵洵美(笔名辛墨雷)的合译(连载于《天下》月刊1936年第2卷第1至第4期、1938年第7卷第3期)。两位译者笔触优美,最大限度地保留了原文的文化风貌和诗意情调,构建了诗意中国形象。

首先,“边城”这个小说名没有被直译为地点The Border Town,而是以主人公“翠翠”的名字作为标题。“翠”字也没有被直译成颜色green,而是译成了带有中国传统文化特色的 Green Jade(翡翠),突出了翠翠这个清纯俊俏的人物形象,较好地传达了原作的文化内涵。

此外,原文中的“这些人”被译为“these creatures”[5],creature这个词能在译文读者的认知中产生一种原始质朴的美感,传达出边城居民原生态的纯朴状况,构建了一个陌生而美好的东方形象。如果被译为these people,则质朴气质荡然无存。

更值得注意的是,两位译者在涉及中国传统民俗时没有采用注解的方式,而是直接在译文中阐述。这样的翻译方式保证了阅读的连贯性,让读者沉浸在阅读时不知不觉地了解中国民俗。译者项美丽曾经说过,在翻译中国的风俗习惯时,她会插入一些解释以帮助外国读者更好地了解这种习俗。由于沈从文先生的文章常常带有诸多注释,因此这种翻译方式显得非常自然。例如,小说提及湘西地区特有的端午节“画额”习俗,人们蘸取雄黄酒在孩子的额头写一个汉字“王”。原文并没有解释这一习俗,因为中国人都能明白其中寓意,而译者在文中添加了解释,老虎的额头有类似“王”字的花纹,给孩子画“王”是借着虎威表达驱邪避凶(frighten away all the devils)的希望[5]。这种简单直接的翻译方式,极大地保存并传播了原作中的湘西民俗风情。

最后,译者在英译过程中始终紧扣原作。沈从文以简洁平白的语言引入小说开头部分,译文也因此使用了最简单的语言与句式。例如,刊于《天下》1936年第2卷第1期的《翠翠》的英译本GreenJadeandGreenJade,原文中用简单的并列结构提及了小溪、白塔、独户等朴素景象和老人、女孩、黄狗等简单人像、物象,译文也对应了这种简单并列结构,如表1所示。

表1 《翠翠》原文和译文对照

由此可见,项美丽在翻译时对原文中的“诗意中国”形象进行了跨文化重塑,并有效保留了这种形象,这是最令人欣赏之处。西方读者以异国心态欣赏《边城》时,译文有效地唤醒了他们对“田园”中国的集体想象。

《天下》月刊将鲁迅和沈从文作品的译本所塑造的两种截然不同的中国形象同时传播到西方社会,鲁迅作品的“启蒙—解构”与沈从文作品的“诗性—建构”互相补充和借鉴,极大地增加了中国形象在世界文坛的多维性[6]。

(三)姚雪垠、老舍等作品:不屈的中国

从1938年开始,《天下》月刊陆续刊登了姚雪垠和老舍等作家的抗日战争题材小说的英译本。例如,姚雪垠的经典作品《差半车麦秸》和老舍的《人同此心》等。这些抗战题材作品的英译本既呼应了国内抗战前期强烈的民族主义话语,极其鲜活地勾勒出了底层农民在抵抗侵略时朴素的民族意识——“鬼子不打走,庄稼做不成”的入伍动机;也呼应了西方语境中正在形成的不屈的中华民族形象,向西方读者展现出了中华民族气节。

姚雪垠的《差半车麦秸》聚焦全民抗战,是《天下》月刊与民族主义话语最紧密的一次结合。小说运用生动的方言词汇讲述了一个外号叫作“差半车麦秸”的普通农民的成长故事。他是一个思想愚昧、眼界狭隘,但本质却纯良质朴的农民。在参加了游击队之后,随着集体生活的教育和残酷斗争的锤炼,他不断地提高觉悟,克服缺点,从起初不理解抗日到后来积极参加抗日,最终成长为一名出色的游击队员,但不幸在一次行动中身负重伤,英勇牺牲。

这部小说之所以能在西方社会引起强烈反响并树立不屈不挠的中国形象,要归功于小说的英文译者叶君健和陈依范(叶君健又名马耳)。他们向英语读者传神地还原了中文小说中的人物形象和话语风格。原小说中还有一处比较经典的汉语常见俗语“你这二百五”,指的是头脑简单、做事鲁莽之人,译文“blockhead”虽然一定程度上损失了原小说特有的文化意象[7],但仍然能够展现人物的生动形象。

形象学研究认为,某些文化在一段特定时期内都会或多或少地保留一些词汇,而这些词汇可以直接或间接地传递给他人特定形象的信息。简言之,这些特定文化中的特定词汇,有助于形成一个语义场,使异族文化中的他者可以进行集体想象,构建文化形象。

(四)凌淑华、冰心、萧红作品:女性视角下变革的中国

五四运动以来,中国的进步人士逐渐意识到,一个社会如何对待女性是衡量其是否文明进步的重要标准之一。女性问题成为当时中国社会的热门话题。此时涌现出一批优秀的女性作家,如凌叔华、冰心、萧红等。她们的作品受到欢迎,译作能在《天下》月刊刊登,都充分表明了女性在现代中国社会扮演了重要的角色。

这一时期的女性作家们倾向于聚焦普通女性的日常生活,揭示当时中国女性所面临的各种生存困境。例如,萧红的《手》讲述了一位来自乡下小染坊的农村姑娘在城里学堂读书求学的故事。姑娘的双手因染坊工作而变得乌黑难看,因此受尽嘲笑与排挤,再加上学业困难,最后不得不辍学回家。“手”的形象在小说中成为一个象征,形形色色的“手”意味着城里人与乡下人身份悬殊、城市与农村的壁垒,也暗指农村女性想要进入现代社会时将会面对的艰难境地。

萧红的小说聚焦了农村女性,而同时代的另外两位女性作家,凌叔华和冰心,则更加关注中国知识女性在现代生活中认定自我身份时面临的巨大困境。

冰心的小说《第一次宴会》刻画了一个中国社会传统观念里“贤良淑德”的妻子形象。小说讲述了一位受过教育的知识女性的故事。她家中有病重的老母亲需要照料,但作为妻子,她必须跟随着丈夫生活。因此她告别母亲,随新婚丈夫搬来北平生活。即使她一路疲惫,心中担忧母亲,也不得不忙碌着布置新居,准备晚宴招待丈夫的朋友,最终受到客人们一致的好评。作为一位时代的新女性,她却只能在传统的男性主导的价值观中找寻她自己存在的意义。而妻子这一身份,被描写得越是贤惠,她作为一个女人的自我价值就显得越模糊。从这个层面来看,小说借着赞美贤妻,实则表达了对于男性权力的嘲讽与不满,有着强烈的讽刺意味[8]。

凌叔华在《写信》和《无聊》中通过对大家闺秀形象的戏仿,揭示了女性在现代社会中遭遇的身份认同困境,女性的主体意识深深地受制于传统价值体系,而压制之深,连她们受过的现代启蒙教育都无法撼动。

西方社会的女权运动自20 世纪以来日益盛行,因此女性的主体意识逐渐被唤醒。在西方的影响下,中国女性也开始自己发声,通过文学创作寻求独立价值。《天下》通过刊登这几位女性作家作品的英译本,向西方社会展示了中国知识女性对于实现女性价值的思考。月刊对于女性的高度关注是符合历史潮流的,具有现代且进步的重要意义。

二、中国形象构建的效果

尽管《天下》月刊通过其刊发的现代文学英译作品,努力塑造上述四种全新的中国形象,但最终呈现出的中国形象与原有期待不尽相符。主要表现为两类:

(一)语言风格消融化

《天下》中的很多译文虽然流畅直白,语言简洁规范,但风格单一,缺乏特色。还是以《差半车麦秸》为例,原文使用了大量的北方方言和俗语,作者有意借此突出地域文化特色,然而译文ChabanchehMakai(刊于《天下》月刊1938年第7卷第5期)却极大地弱化这种特色。如:小说中对妻子的称呼有“屋里人”“小狗子他娘”等,这些称呼方式可以显示人物的社会阶层和地域特色,而译文全部将其化约成了“my woman”[7]。虽然“my woman”比“my wife”更接地气,却丧失了北方方言浓厚的乡土气息和微妙的语境表述,原本地域特色鲜明的农民形象就被化约成了模糊的普遍形象。

译文还略去了很多粗俗却生动的汉语词句。例如,译者在翻译原文“把鼻涕抹在袖子上……抹在鞋底上”的粗俗行为时,简单处理成了打喷嚏sneezed。这样虽然降低了作品的理解难度,有利于在英语语言环境下的传播,但在一定程度上体现了当时中国知识分子对于中国农民形象的不自信,尤其是在面对强势和相对先进的西方文化时的谨小慎微。

虽然《天下》月刊的作家写作风格迥异,译者又各不相同,但译文在不同程度上消融了原文的语言风格差异,译成了通俗易懂的“简化版”。与原文对比时不难发现,原有的特点和风格被磨蚀掉了。更严重的是,不同作品的译文之间的语言风格差异也模糊不清了。

(二)文化势差下的翻译策略与文化博弈

在将中国文学作品翻译传播的过程中,不同的译者会采用截然不同的方法,导致最终的译文与原文在内涵和风格上产生了明显的差异。尤其是来自不同文学和文化背景的中外译者进行合作翻译时,则更需要采用灵活多变的技巧来翻译中国文学作品,以此协调巨大的文化差异。同时,译者文化心理上的差异也是常见情况,翻译常常以强势译者认为更易被接受的方式进行,导致表述上有很大差异。

《边城》的第一个英译本是由项美丽(Emily Hahn)与邵洵美合译的。从译文的最终效果不难看出,邵洵美是占据主导地位的,因为译文更多地体现出他的文化选择。

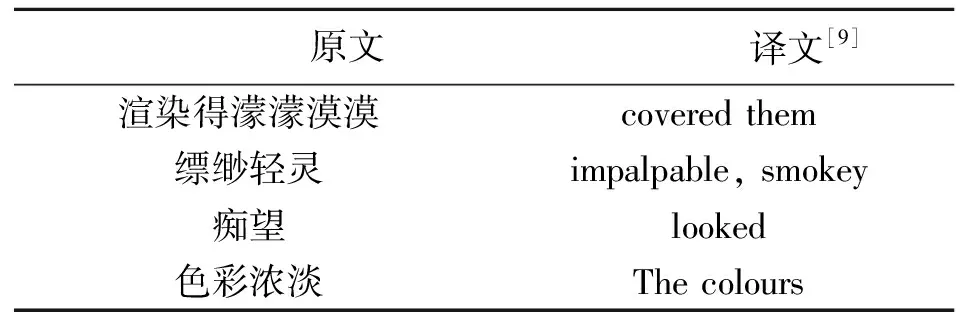

凌叔华的《疯了的诗人》是由凌叔华和朱利安·贝尔(Julian Bel)合译的。在原文开头,凌叔华以细腻清雅的笔调描绘自然美景,使用了“濛濛漠漠”“缥缈轻灵”“浓淡”等具有浓烈艺术氛围的词语来展现自然美景的多姿多彩,营造出的整体意境饱含中国传统山水画的雅致;而小说的英译本APoetGoesMad(刊于《天下》1937年第4卷第4期)却使用了很多简单句和普通词汇,虽然语言风格简单易懂并且流畅,但是却大大消减了原作的文化意蕴。原文与译文对照如表2所示。

表2 《疯了的诗人》原文和译文对照

对比可知,译文未能有效传达原文的灵动和诗意。可能原文中这些特定的隐喻和熟语难以翻译,或者太冗长和充满诗意,朱利安·贝尔阉割了凌叔华营造意境的描述性词语。虽然译文这样做可以在一定程度上消除英语读者的文化陌生感,但却极大地减弱了原文的文化特征和语境意味。而且贝尔和凌叔华的翻译合作也体现了跨文化交流中对于文化和语言的误解。导致此类现象的深层次原因在于译者的文化心理和翻译策略的选择。

归化翻译是彼时的主流翻译方法。因为当时孱弱的中国处于文化劣势,译者为了博得西方读者的认可和接受,普遍采取了归化翻译法。不难发现,英美文化翻译史是一部外来文化的归化史(domestication of cultural alterity),是将外来文化融合到本土文化和本国经济、政治活动中的历史过程[10](P419)。《天下》的大多数译者都是曾经在英、美等国家受过语言文化教育的,他们不约而同地采用了归化翻译。当时西方的大多数出版商、评论家和读者都倾向于认可那些读起来通顺易懂的外语文本,只要能够反映外国作家的个性与意图或基本意义即可,毫不在意它是否剔除了原有的语言特征。

虽然异化翻译可以最大限度地保留中华文化特色,但是中国文学作品的异化翻译在西方社会是一种另类的文化实践,它的发展建立在本土处于边缘地位的语言文学价值观和被排斥的异域文化基础上。因此,当异域文化处于文化劣势时,异化翻译作品便很难进入强势文化区。此外,异化翻译体现了精英主义意识,也就是说,异化翻译是不适合大众的,它的读者是相对小众的社会精英们。在当时的历史语境下,异化翻译势必受到强势文化的排斥,损失很多大众读者,因此归化翻译法就是当时译者们的不二之选了[11](P7)。

以《疯了的诗人》为例,朱利安·贝尔与凌叔华的合译,体现了跨文化交流的难关——要么译文向读者投怀送抱,要么反之。凌叔华在合译中的地位相对被动,因此小说中的一些中国元素遭到删除。为了获得西方社会的认可,译者们常常对原文中的“中国元素”进行删减重造,以期符合西方读者们的审美标准。而事实上,正是那些被删除的异质性部分,才能对西方文化带来冲击效应。

三、构建形象未能达到预期的原因

《天下》月刊翻译中国现代文学作品是为了构建一个立体而丰富的中华民族形象。然而,由于复杂的历史文化因素制约和翻译本身的局限性,其文化传播的信度和效度受到了很大的影响,因此,其构建的中国形象最终未能达到预期。不论是词汇的含义、发音节奏等无法翻译的部分,还是译者翻译策略的选择,都使译文与原作之间拉开或近或远的距离。主要原因概括为以下两点:

(一)中西文化交流的影响

在漫长的历史过程中,西方社会对于中国形象的认知经历了一个波折起伏的过程,从早期的充满神秘色彩的东方大国,变成了愚昧落后的迷失羔羊,再到二战后的落后形象。在很长一段时间内的中西话语对峙语境下,中国被西方话语塑造成一种落后、愚昧、未开化的形象,而这种形象很容易受到西方思维和话语定式的影响并且被固化,从而销蚀了中国形象的自我塑造,削弱了中国话语表述并导致真实中国形象难以确立[12]。

(二)以折损文化内涵为代价的翻译方法

形象构建的过程就是通过持续地选择和使用不同历史时空中的各种文本和话语,在受众读者的认知中构建出某些特定的画面和印象,翻译正是这一过程中的关键途径和工具之一。然而,翻译界延续至今的“文化化约主义”的弊端,使中国语言文化的内涵不可避免地在语言转换的过程中失去一些重要的元素。《天下》月刊也未能独善其身,其刊发的中国现代文学的英译作品也常有此类情况。

四、结语

虽然《天下》月刊在其创刊之初确实有着非常强烈和真挚的文化输出意愿,而且也充分利用自身文化资源的优势来努力实现这一目标,但是由于西方价值观的强势影响和翻译的限制,它最终呈现出的中国形象与原本预期的有所出入。

习近平总书记在2023年新年贺词中指出:“今天的中国,是紧密联系世界的中国。”今日中国与世界深度交融,中国与西方文化的博弈将是未来中西文化相处的基本状态[13]。中国新时代的文化使命是摆脱中西文化交流的枷锁,以文化大国身份屹立于世界文化之林,讲好中国故事,传播好中华文化。本文指出《天下》月刊构建中国形象的不足,并非为了凸显其历史局限,而是以史为鉴。我们必须时刻警惕和反思当代中国与世界其他国家的交流方式,时刻准备面对跨文化交际中可能会遇到的话语困境,这便是研究《天下》月刊所得到的最重要的启示。