末次冰期内威德尔海的冰筏碎屑增多事件与底流增强事件的耦合性

颜彬 谢敬谦 武力 黄博

(1 自然资源部南海调查中心, 广东 广州 510300;2 广东海洋大学海洋与气象学院海岸带变化与灾害预报实验室, 广东 湛江 524000;3 自然资源部海洋环境探测技术与应用重点实验室, 广东 广州 510300;4 山东省海洋科学研究院, 山东 青岛 266000;5 同济大学海洋地质国家重点实验室, 上海 200092)

0 引言

威德尔海位于南大洋的太平洋扇区, 是仅次于罗斯海的南极第二大海湾, 面积达2.8×106km2。其南部发育巨大的冰架, 名为龙尼-菲尔希纳冰架, 面积为2.6×105km2, 南极洲约20%的冰盖物质由此处随冰川汇入南大洋[1]。威德尔海冰架-冰川体系随气候的变化控制着南极底层水(AABW)的生消[2]。现代约40%的AABW 形成于威德尔海冰架体系之下[3]。这些水团充满了南大洋的深处,并向北扩散, 最终进入大西洋、印度洋和太平洋的深海盆地, 从而对全球大洋体系的化学组成和通风状态产生深刻影响[3]。

在晚第四纪, 威德尔海区经历了多次的环境和气候更替。冰期时, 该海区拥有相较于间冰期更大的冰架和海冰覆盖范围以及与之相对应的低生产力, AABW 形成速率相对减弱[4-5]。而在间冰期, 冰架和海冰后退, 生产力增加, AABW 形成速率恢复[4-5]。威德尔海区沉积序列中的冰筏碎屑(iceberg rafted debris, IRD)记录到间冰期/冰消期剧烈的冰山崩塌事件, 反映了南极增温背景下, 威德尔海及其附近区域冰川/冰架体系的不稳定性[6]。现代卫星航拍资料显示, 威德尔海区拥有南极地区最高的冰山密度[7]。冰山是南大洋重要的淡水来源,冰山向海排泄通量的变化必然引起海洋结构的改变, 进而对气候和环境产生一系列影响[8-9]。因此,研究地质历史上威德尔海区的冰架-海洋过程及其相互关系具有重要意义。

本文使用中国第28 次南极科学考察期间在威德尔海西北部采集的ANT28/D4-9 岩心作为研究材料。对其进行高分辨率连续采样(2 cm·个-1), 测试样品的粒度组成、蛋白石(opal)和总有机碳(TOC)含量以及全岩有机质AMS14C 测年, 结合前人对该岩心的古地磁工作[10], 对该岩心的地层时代及其所记录的冰山崩塌事件和底流变化等信息展开研究。

1 研究区背景

研究区位于威德尔海西北部。岩心位于南极半岛和南奥克尼群岛之间(图1), 其西北部靠近德雷克海峡。附近海洋锋面密集, 自北向南依次包括亚南极峰(SAF)、极峰(PF)、南极绕极流南风锋面(SACCF)及其南部边界(SB)[9]。在现代, 这些锋面都位于南极半岛和南奥克尼群岛以北, 最南不超过50°S。该区洋流主要分为两支, 一是北部的南极绕极流(ACC), 其经由德雷克海峡在南半球西风带作用下自西向东流过, 将南太平洋水团注入南大西洋。二是顺时针绕流的威德尔海环流。该环流将南部经冰架/冰川冷而淡的陆架/冰架水带向北方汇入ACC[11]。威德尔海环流南部与自东向西的南极陆坡流/沿岸流相接, 将威德尔海及其东侧的冰山带入威德尔海环流, 最终输入更北的南大洋区域, 这条冰山输运路线被称为冰山走廊[6]。冰山走廊是南大洋周边冰山密集度最高的区域[7]。威德尔海夏季海冰位于63°S 以南, 而冬季海冰最北可达54°S。但在末次盛冰期, 该区的夏季海冰界限位于54°S—58°S 之间[6]。研究区的现代生产力较高, 以硅藻为主, 生产力在春季随海冰消融而勃发, 秋冬季随海冰扩张而降低, 表现出明显的季节性变化[12]。

图1 研究区地图及研究站位。图中MD07-3133/3134 站位引自Weber 等[6]; IODP-U1537 站位引自Lu 等[13]; 冬季海冰界限(WSI)、夏季海冰界限(SSI)、末次盛冰期时最大海冰界限、冰山走廊(IA)和洋流(ACC, 威德尔海环流)及海洋锋面(SAF, PF, SACCF, SB)等信息引自Weber 等[14]Fig.1. Map of the study area and site of sample. Sites MD07-3133/3134 are from Weber et al.[6]; site IODP-U1537 is from Lu et al.[13]; summer sea ice (SSI), winter sea ice (WSI), SSI during last glacial maximum (LGM), iceberg alley (IA),ocean currents (ACC, Weddell Gyre) and frontal systems (SAF, PF, SACCF, SB) are from Weber et al.[14]

2 材料和方法

2.1 材料

研究样品来自中国第28 次南极科学考察在威德尔海西北部采集的重力岩心 ANT28/D4-9(D4-9), 样品站位位于南极半岛东北侧和南奥克尼群岛(South Orkney Islands)西南部之间海域,采样经纬度为47°6.519′W, 62°24.493′S, 水 深3401 m(图1)。该岩心位于威德尔海环流外缘, 威德尔海形成的 AABW 有一部分由此向北汇入ACC。同时, 该岩心也位于威德尔海冰山走廊上,所以能够记录威德尔海及其附近海区的冰川/冰架动力学过程。

D4-9 柱样总长度298 cm, 按照2 cm 间隔取样, 共获得149 个样品。样品沉积物以黄灰色-灰黄色(含砂)粉砂质黏土为主, 总体呈灰黄色, 各层颜色略有不同, 层内含灰色条带、斑块。部分层段颗粒较粗, 如126~129 cm 为砂砾层, 含较多小砾石(>2 mm), 呈次圆状-次棱角状。137 cm、187~234 cm 层有次棱角状砾石。112~115 cm、192~194 cm 有大块砾石的凹坑。各层样品无肉眼可见的明显生物碎屑。

2.2 方法

生物硅(蛋白石)含量测定方法为硅钼蓝比色法[15], 该方法的误差小于3%。取60℃以下烘干的样品0.15 g, 以过氧化氢(H2O2)除去有机质后,用盐酸除去碳酸钙(CaCO3)。将剩余样品烘干后加入碳酸钠溶液。经水浴、震荡摇匀、离心后取上层清液置于比色管中, 加入50 mL 的盐酸溶液(0.25 N), pH 值控制在0.8~1.5 之间, 加入7 mL 乙醇和3 mL 钼酸铵溶液(5%)静置1 h 生成硅钼黄;加入20 mL 盐酸溶液(1∶1), pH 值控制在0.8~1.3,加入3 mL 抗坏血酸溶液(2%), 加水使溶液体积达到100 mL(必需精确), 摇匀后静置4~12 h 产生硅钼蓝。将比色管摇匀, 采用紫外线可见分光光度计进行比色即可得样品的吸光度。

粒度分析采用激光粒度分析仪测定。采用约1 g 全样, 以30%的H2O2除去有机质, 以1 mol·L-1盐酸除去碳酸盐, 洗盐后, 加入0.5 mol·L-1的六偏磷酸钠分散24 h, 倒入样品槽中, 经超声震动、加速离心使样品再次分散后进行测试。测试采用Mastersizer2000 激光粒度仪, 测量范围为0.02~2000 μm。每个样品测试3 次, 分析误差小于3%。此外, 考虑到蛋白石含量介于0.82%~2.73%之间,且根据硅质生物放射虫和海绵骨针的统计数量(未发表数据), 认为硅质生物的含量极低, 故本文的粒度处理过程未进行硅质生物组分的消除。

TOC 测试选取50~100 mg 样品于陶瓷坩埚中,记录样品重量。然后将陶瓷坩埚置于瓷盘中, 逐渐往陶瓷坩埚中滴加5%的稀盐酸, 以去除样品碳酸盐。以蒸馏水洗净盐酸至样品呈中性, 在烘箱中低温(40℃以下)烘干样品。干燥后的样品在型号为CM250 的TOC 测定仪上测定。样品快速燃烧裂解, 其中TOC 转化成CO2。生成的CO2被送入CM5014 型CO2分析仪, 将检测得到的峰面积与标样对比, 得到样品的TOC 绝对含量, 再与前处理之前的样品重量对比, 即可计算得到最终的样品TOC 值。测试误差优于5%。

AMS14C 测年采用全岩样品, 选取4 处样品进行低温干燥后, 寄往美国Beta 实验室进行测试。

3 地层年龄框架约束

本研究所挑选的4 个样品的AMS14C 测年结果分别为25.48 ka(41 cm)、26.96 ka(89 cm)、20.73 ka(119 cm)和25.80 ka(149 cm)。4 个层位年龄相似,甚至出现部分倒转。总体而言, 这些未校正的年龄位于末次冰期旋回的时期之内。

与大多数南大洋沉积物岩心类似, D4-9 岩心的生物CaCO3含量极低且记录不连续, 使其无法采用基于有孔虫的氧同位素地层学方法和AMS14C测年方法来建立该岩心的地层-年龄模式[16]。在南极周边某些海域(如罗斯海陆架), 基于全岩有机质的AMS14C 测年也被成功应用于沉积物岩心定年, 不过这需要对当地碳库效应和老碳污染情况有充分了解[17]。由于D4-9 岩心站位附近缺乏老碳污染数据, 因此本研究所提供的全岩有机质AMS14C 数据无法给出测年地层的精确年龄, 这也是本文未对这些AMS14C 年龄数据进行年龄校正的主要原因。实际上, 由于老碳污染的存在, 这些AMS14C 年龄仅可看作是测年地层的上限年龄,而测年地层的实际年龄应该小于这些年龄。这些年龄说明岩心150 cm 以上的沉积物形成时代最老为末次冰期(MIS 3)末期以来。

陈亮等[10]对D4-9 岩心进行了古地磁研究,发现在该岩心深度~270 cm 以上主要记录到地磁负极性, 而在该界面之下记录到地磁正极性。他们认为该界面的地磁倒转反映了布容/松山磁极倒转事件, 从而将该界面年龄定为 0.78 Ma[10],并基于此年龄控制点建立了D4-9 岩心初步的地层-年龄框架, 进一步计算得到该岩心的平均沉积速率为0.37 cm·ka-1。但是该沉积速率与研究区相邻其他站位沉积速率不符, 也与本研究提供的新的年龄约束证据不一致, 所以需要重新评估该岩心的形成时代, 具体如下。

在现代, D4-9 岩心位于当地夏季海冰界限以北, 冬季海冰界限以南, 即季节性海冰区。而在末次盛冰期, 该岩心位于夏季海冰界限以南, 表明其常年位于海冰覆盖之下[6]。理论上, 这种冰期-间冰期环境变化能够敏感地反映在季节性海冰区沉积物序列的输出生产力记录中, 如普里兹湾的P1-2 岩心、P1-3 岩心[18-19]、阿蒙森海的PS25/254岩心[20]以及与D4-9 岩心邻近的 MD07-3133/3134岩心[14]等均记录到当地冰期-间冰期旋回中生产力随海冰生消而增减。但是整个D4-9 岩心记录到的海表输出生产力都十分低(见5.1 节), 说明该岩心为冰期沉积。结合有机质测年, 认为该岩心沉积形成于末次冰期旋回。由于岩心顶部生产力并未明显提升, 因此推断岩心顶部, 即全新世和大部分冰消期记录缺失。而在岩心280~270 cm 处,可分选粉砂平均粒径(SSM)和粒度端元(EM4)记录到极强的底流(见5.3 节)。相应地, 该处黏土组分骤降到10%以下(见4.1 节), 故而推断此界面可能存在因强水流冲刷形成的沉积间断, 即~270 cm附近的磁性倒转界面为不整合面, 无法确认该处年龄为0.78 Ma。相似的情况也可能发生在岩心上部~25 cm 处。这可以解释古地磁数据和本文提供的有机质AMS14C 测年数据之间的矛盾, 也刚好与Liu 等[21]的研究成果相符合, 他们认为70万年前后研究区附近存在完全不同的洋流系统[21]。基于以上认识, 并参考相邻站位的冰期沉积速率(平均~10 cm·ka-1), 本文认为D4-9 岩心~270 cm以上的部分形成于末次冰期。但由于缺乏进一步的年龄数据佐证, 尚无法精确确定该岩心的深度-年龄模式, 因此之后的讨论仅针对 D4-9 岩心270 cm 以上的部分。

4 结果

4.1 蛋白石、TOC 和粒度特征的深度分布趋势

D4-9 岩心TOC 含量变化在0.01%~0.73%之间, 平均为0.17%。除个别异常值外, 其随岩心深度变化曲线上主要存在两个高值区域, 分别位于300~280 cm 和210~150 cm 处, 最低值出现在130~110 cm 处(图2a)。蛋白石含量变化在0.82%~2.73%之间, 平均为1.37%。其随深度的变化趋势与TOC 相似, 也存在两个明显的高值区域,其高值区总体上和TOC 高值区域重叠(图2b)。

图2 蛋白石、TOC 和粒度指标随岩心深度分布趋势(灰色阴影表示古地磁松山负极性区间, 上部箭头表示识别出的布容/松山界面的位置[10])。a)TOC; b)蛋白石; c)可分选粉砂(SS)相对百分含量; d)可分选粉砂平均粒径(SSM);e)>125 μm 组分含量; f)>63 μm 组分含量; g)分选系数; h)砂含量Fig.2. Down-core distributions of opal, TOC and grain-size parameters (the grey shade indicates the Matsuyama epoch, thearrow in the upper-right indicates the Brunhes/Matsuyama Boundary[10]). a) TOC; b) opal; c) the relative percent of sortable silt(SS); d) the mean grain-size of the sortable silt(SSM); e) the >125μm gradients; f) the >63 μm gradients; g)the sorting coefficient; h) sand components

D4-9 岩心沉积物粒度测试结果显示, 样品黏土含量约为10.75%~52.33%, 平均35.30%; 粉砂含量约为34.30%~64.23%, 平均50.49%; 砂含量约为0~45.68%, 平均14.21%。总体而言, 沉积物以黏土和粉砂为主, 两者之和占沉积物粒度组成的54.32%~100%(平均85.79%)(图2h)。

岩心沉积物中粒径>125 μm 组分的含量约在0~31.03 %之间, 平均为5.46%。该含量随深度变化的曲线上存在4 个峰值, 分别位于125 cm、199 cm、233 cm 和264 cm 处(图2e)。粒径>63 μm组分含量(即砂组分)随深度变化趋势(图2f)和>125 μm 组分含量的趋势极为相似, 不过在岩心深度~275 cm 处, 粒度>63 μm 组分含量曲线上存在1 个尖锐的峰, 而粒径>125 μm 组分含量在相同深度却不存在峰值。岩心沉积物粒度分选系数变化在1.50~2.87 之间, 平均为2.30(图2 g)。其随深度变化趋势与粒径>125 μm 组分和>63 μm 组分的趋势相似, 也存在4 个峰, 与粒径>125 μm组分和>63 μm 组分曲线上岩心深度270 cm 之前的峰值一一对应。值得注意的是, 在岩心深度~275 cm处, 分选系数并不存在峰值。

D4-9 岩心沉积物中的可分选粉砂百分含量(SS%)变化范围在 12.43~75.61 之间, 平均为31.70(图2c)。可分选粉砂平均粒径SSM 变化在17.96~40.69 μm 之间, 平均为27.40 μm(图2d)。两者随深度变化趋势相似, 且显著正相关(R2=0.68), 这表明SSM 可以作为底流强度的代用指标[22]。此外, SSM 在岩心深度~275 cm 处也存在1 个峰值。

4.2 粒度端元分析

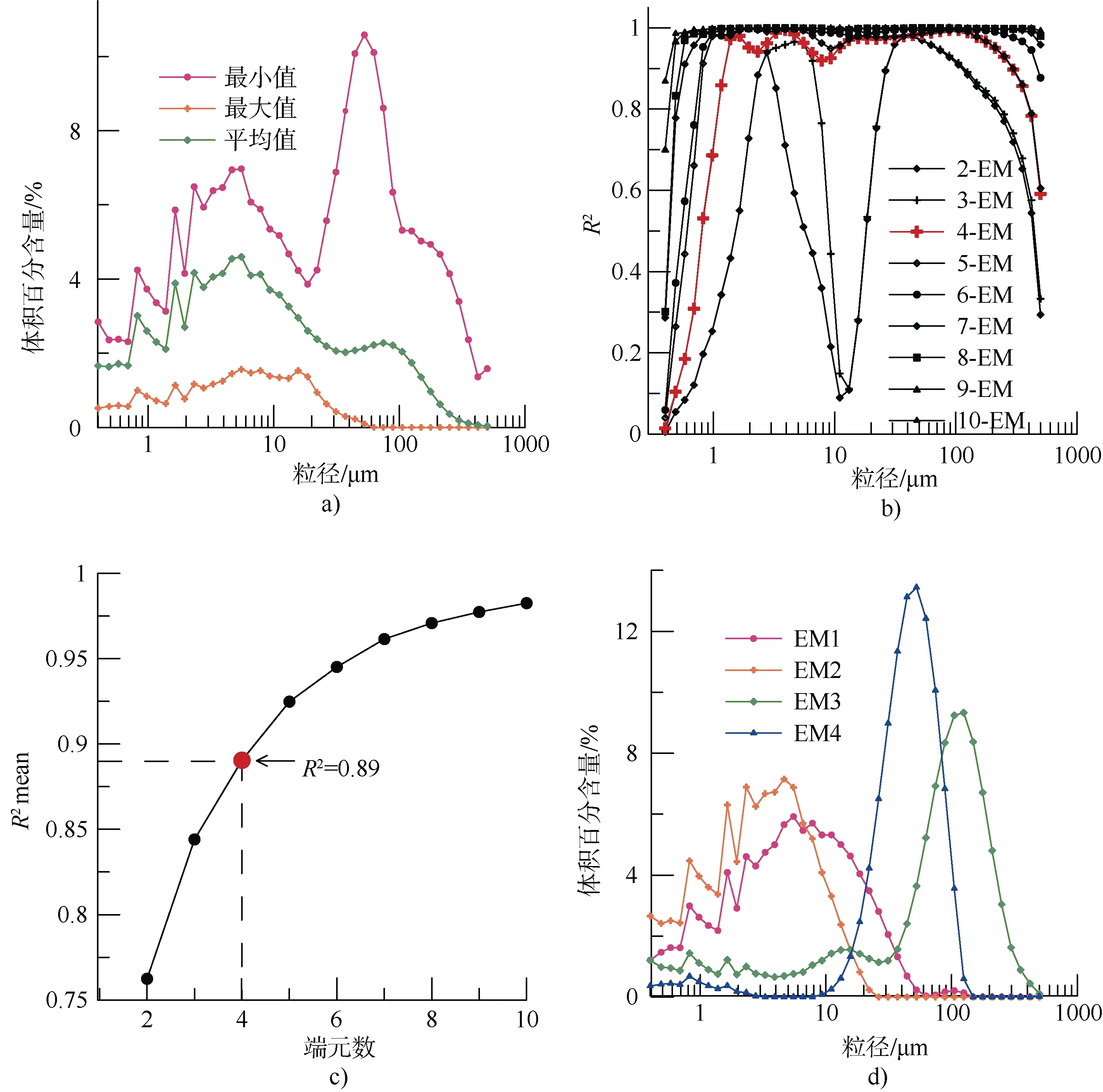

D4-9 岩心沉积物的粒度分布如图3a 所示。其中, 最大粒度分布总体上表现出双模态特征,一个模态位于粒径2~10 μm 之间, 另一个模态位于30~100 μm 之间。最小粒度分布则仅包含2~10 μm 之间的模态。平均粒度分布的形态间于最大和最小分布之间, 也存在两个模态, 但是在粒径 2~10 μm 之间的模态更加明显, 而在 30~100 μm 之间的模态相对低平。

图3 D4-9 岩心粒度分布数据EMMA 分析。a)粒度分布的最大值、平均值和最小值; b)2—10 端元模型对各粒级的方差解释(R2); c)平均方差解释(R2mean)随端元数量变化图, 其中本文所选用的四端元模型用红色表示; d)四端元模型中4 个端元的粒度分布Fig.3. EMMA on the grain-size distribution data of core ANT28/D4-9. a) the max, mean and min distributions of the grain-size data of Core D4-9; b) coefficient of determination (R2) for each size class of models with 2-10 End Members;c) mean coefficient of determination (R2mean) of all size classes for each end-member model, the selected 4-end member model is colored red; d) distributions of grain-size End Members 1-4 in the 4-End Member model

本文采用端元模型(End Member Modeling Analyses, EMMA)计算了D4-9 岩心沉积物粒度分布的2—10 端元模型, 发现这些端元模型对数据的解释能力随着端元数的增加而增加(图3c)。其中, 2—5 端元模型分别能解释71%、84%、89%和92%的粒度方差变化(图3c)。二端元和三端元模型对各粒径方差变化的解释能力相似(图3b),即对2~10 μm 和20~100 μm 两个粒径区间的方差变化解释较好。但是对粒径<2 μm、10~20 μm和>100 μm 部分都缺乏解释能力。当引入第4 个端元后, 四端元模型对于粒径10~20 μm 部分的解释能力明显提升(图3b)。而随着端元数的继续增加, 新端元的引入对数据解释能力不再有明显提升(图3b)。这意味着继续引入新端元带来的误差将超过其对数据方差的解释。虽然四端元模型在粒径<1 μm 和>400 μm 区间解释能力稍弱,但是考虑到这部分颗粒物质仅占粒度分布的<2%, 可以忽略, 所以我们选择四端元模型作为D4-9 岩心粒度分布端元模型的最优解。

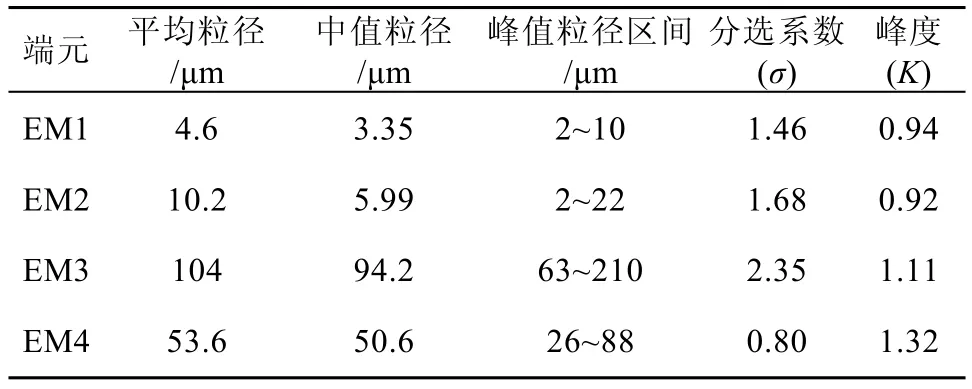

4 个端元(EM1、EM2、EM3、EM4)的粒度分布如图3d 所示, 其主要粒度参数见表1。总体上4 个端元皆为单峰分布。其中EM1 最细, 其粒径主要为黏土和细粉砂, 集中在2~10 μm 之间, 平均粒径和中值粒径分别为4.6 μm 和3.35 μm, 分选系数为1.46。

表1 粒度端元分布的主要参数特征Table 1. Characteristics of major grain-size parameters of the End Members

EM2 与EM1 粒径范围大部分重叠, 但是EM2 包含更多中粉砂(10~22 μm), 其粒度分布形态相对扁平, 分选相对EM1 变差, 为1.68。EM3为最粗的端元, 其粒径范围主要集中在 63~210 μm 之间, 但是粒径<63 μm 的颗粒所占体积分数依然高达35%, 该端元的分选系数在4 个端元中最大, 为2.35。EM4 的主要粒径范围在26~88 μm 之间, 粒度集中, 分选最好。

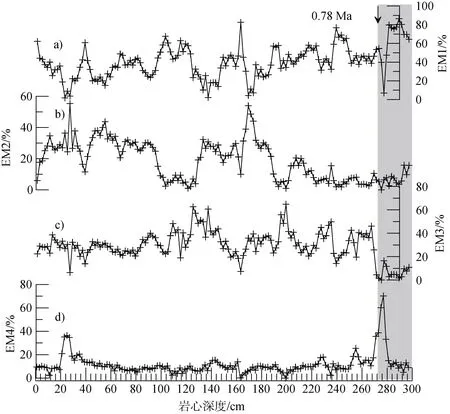

4 个端元随深度的变化趋势如图4 所示。EM1含量变化在20%~86%之间, 平均为41%。明显的峰值出现在 289 cm 处(86%), 其次为 163 cm(83%), 明显的谷值出现在 23 cm(2%)、137 cm(2%)、169 cm(4%)、277 cm(7%)处(图4a)。EM2含量变化在0~55%之间, 平均为18%。明显的峰值出现在27 cm(55%)、169 cm(54%)处, 明显的谷值出现在103 cm(20%)、121 cm(1%)、199 cm(1%)、275 cm(0%)处(图4b)。

图4 D4-9 岩心粒度数据端元模拟得到的4 个端元百分含量随深度分布的变化趋势。a)EM1; b)EM2; c)EM3; d)EM4Fig.4. Downcore distributions of the grain-size End Members 1-4 in Core D4-9. a) EM1; b) EM2; c) EM3; d) EM4

EM3 含量变化在0~65%之间, 平均为29%。明显的峰值出现在125 cm(63%)、199 cm(65%)处,明显的谷值出现在27 cm(60%)、163 cm(70%)、275 cm(0%)、289 cm(2%)处(图4c)。

EM4 含量变化在0~70%之间, 平均为12%。明显的峰值出现在277 cm(70%)处, 明显的谷值出现在11 cm(20%)、163 cm(0%)、199 cm(0%)、235 cm(2%)、293 cm(5%)处(图4d)。

5 讨论

5.1 生产力指标

沉积物的生产力记录同时受到海表输出生产力、生产力指标保存效率以及非生物组分稀释效应的三重影响[18]。要评估海表输出生产力的相对变化, 首先要排除生产力指标保存效率以及稀释效应的干扰。前人研究[23]表明, 影响蛋白石和有机质保存效率的主控因素不同。具体而言, 蛋白石的保存效率主要受到蛋白石通量的影响, 通量越大保存越好, 相反地, 通量小则不易于保存。而有机质的保存效率主要与沉积环境的氧化还原性质有关, 沉积环境越趋于氧化则有机质保存越差[24]。因此, 如果D4-9 岩心的蛋白石和TOC 随深度变化的趋势主要受指标保存效率的影响, 那么他们应该表现出不同的变化趋势。而事实上这两者随深度变化趋势一致(图2a、2b)且显著正相关(图5a)。所以可以断定, 岩心记录的蛋白石和TOC 保存效率没有发生显著变化, 即两者随深度变化趋势不受保存效率变化的影响, 而是联合表征了海表输出生产力和/或沉积物稀释的相对变化。虽然, 因TOC 和蛋白石与粒径>125 μm 组分之间存在显著负相关关系(图5b、5c)而无法排除稀释效应对生产力指标变化趋势的影响, 但是D4-9 岩心中蛋白石的含量都十分低, 与研究区其他站位(受到相同稀释效应) 的生产力记录相比, D4-9 岩心中蛋白石平均含量不足1.5 %, 远低于邻近其他站位在间冰期的蛋白石含量, 而与其他站位冰期的蛋白石含量相似[14]。此外, 前人研究[14]显示研究区附近大多数岩心沉积物在间冰期的蛋白石沉积速率远高于冰期的蛋白石沉积速率。所以, 本文推断整个D4-9 岩心沉积记录形成于冰期, 常年受海冰覆盖导致岩心沉积物记录到极低的生产力。

5.2 IRD 指标分析

在极地周边海洋中, 沉积物中的粗组分往往被解释为IRD 沉积。不同学者所使用的粗组分粒径阈值不同, 包括>63 μm、>125 μm、>250 μm 和<2 mm 等[25-26]。尽管极地海洋中的粗组分与IRD有密切联系, 但是在底流水动力强的海域, 底流冲刷也可能形成粗颗粒物质的相对富集[27]。两种粗组分所代表的古环境意义完全不同, 需要明确区分。Passchier[26]认为, IRD 最大的特征是分选差,而底流冲刷形成的粗组分经过扬选, 细颗粒物质丢失, 分选好, 所以可以使用分选系数来对两种粗组分进行区分。具体而言, 当粗组分的峰值对应分选系数的峰值, 即分选相对差时, 表明该粗组分峰值更可能代表IRD 事件, 而当粗组分峰值对应分选系数低值, 即分选相对好时, 该粗组分峰值则更可能是底流冲刷产物[26]。

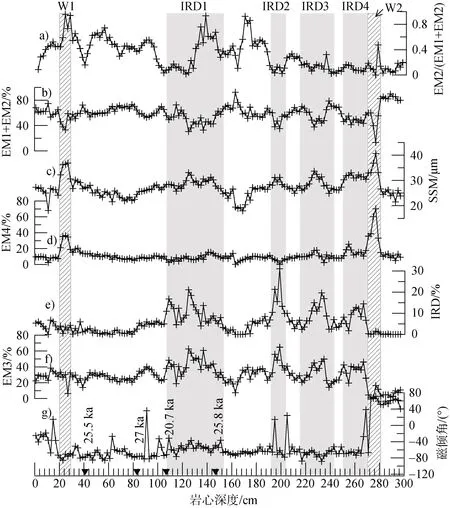

本研究中对比了激光粒度仪测试所得粒径>63 μm 组分和>125 μm 组分随深度的变化趋势(图2f、2e)。在D4-9 岩心中, 粒径>63 μm 组分和>125 μm 组分随深度变化曲线在岩心深度270~80 cm 之间的 4 个峰值所对应的分选系数都明显变大, 即分选变差, 故推断这4 个峰值代表了4 次IRD 事件。而在粒径>63 μm 组分随深度变化曲线上, 岩心深度280 cm 和30 cm 处的两个峰值对应分选系数较小, 即分选相对好, 推断其是底流冲刷所致。所以本文最终选择粒径>125 μm 组分为IRD 沉积的更优指标, 该指标反映D4-9 岩心记录了4 次明显的IRD 事件, 分别记作IRD1、IRD2、IRD3、IRD4(图6), 而>63 μm 组分反映了IRD 沉积和底流改造的叠加影响。

图6 D4-9 岩心沉积物中各指标的随深度变化趋势(灰色阴影区代表识别出的4 次IRD 事件, 记作IRD1、IRD2、IRD3、IRD4, 网状阴影区代表底流冲刷事件, 记作 W1、W2; 底部黑色下三角形及其对应的数值代表全岩有机质AMS14C 年龄)。a)EM2/(EM1+EM2); b)EM1+EM2 端元百分含量; c)SSM; d)EM4 端元百分含量; e)IRD 百分含量;f)EM3 端元百分含量; g)磁倾角Fig.6. Down-core distribution of the proxies of Core D4-9(the gray shades indicate the identified four-IRD events noted as IRD1, IRD2, IRD3 and IRD4; the reticular shades indicate the 2 identified layers with strong bottom current washing noted as W1 and W2; the black triangles with numbers above in the lower panel represent AMS14C ages of the bulk sediments). a) EM2/(EM1+EM2); b) EM1+EM2 contents; c) SSM; d) EM4 contents; e) IRD contents; f) EM3 contents;g) magnetic inclination

5.3 粒度端元的物理意义

前人研究[28-29]表明, 海洋沉积物的粒度端元可以解释为沉积物来源或者搬运动力。在本研究区, SSM 显示底流强盛(图2d), 是沉积物搬运的潜在主要动力之一。D4-9 岩心位于威德尔海冰山走廊之上, IRD 记录(图2e)显示, 冰山搬运的碎屑物质也是岩心沉积物的主要来源之一。此外, 研究区靠近南美洲南端, 数值模拟表明, 岩心位于南美洲Patogonia 风尘源区的影响范围之内, 风尘物质也是该研究区沉积物直接或间接的重要来源[30]。虽然研究区海冰发育, 但是由于陆架水深较深(>500 m), 海冰形成于海表, 很少夹带陆架沉积物, 所以可以忽略海冰对深海沉积的贡献[5,28]。综上, 洋流搬运物质、冰山搬运物质和风尘物质是D4-9 岩心沉积物潜在的主要来源。

EM1和EM2分别表示较弱和较强底流搬运物质, EM2/(EM1+EM2)可用来表示底流的相对强弱变化, 即该比值越大底流越强。但是, 在D4-9中EM1和EM2分选都较差, 且较粗的端元EM2分选系数差于较细的端元EM1(表1), 这意味着EM2不太可能是较强底流搬运的产物(否则其分选应该至少好于EM1)。实际上, EM2/(EM1+EM2)比值随深度变化趋势(图6a)与反映底流强弱的指标SSM 随深度变化趋势(图6c)并不一致, 两者之间相关性弱(图5d), 这更加说明EM2和EM1含量的相对变化与底流强度无关。然而, 我们发现EM1+EM2随深度变化趋势(图6b)与SSM 和IRD指标(图6c、6e)随深度变化趋势相反, 且与这两者都存在显著负相关性(图5e、5f), 这说明EM1+ EM2是在相对弱的底流水动力条件下沉积,且可能同时受到IRD 沉积的稀释。因此, 本文认为EM2和EM1更可能反映的是沉积物来源的不同。其中,EM1的粒度分布特征与南大洋其他海区背景沉积的粒度分布特征相似[28-29], 可能代表了南极大陆来源的细颗粒悬浮物质; 而EM2的粒度分布特征与南大西洋ODP 1090站位记录的Patagonia 风尘物质的粒度分布吻合[31], 可能代表了直接或者间接来自 Patagonia 的风尘物质。由此本文认为EM2/(EM1+EM2)实际反映了风尘相对于研究区背景沉积的相对比例, 该推论有待将来工作的进一步验证。

EM3随深度分布趋势(图6f)与该岩心IRD 含量随岩心分布趋势(图6e)一致。该端元拥有最粗的平均粒径和最差的分选, 其粒度分布和南极罗斯海JB06岩心粒度端元模拟得到的IRD 端元十分相似, 说明EM3代表了IRD 输入[29]。值得注意的是, EM3与普里兹湾的P1-2岩心的IRD 粒度端元的分布特征有所区别, P1-2岩心IRD 粒度端元具有更平坦的分布特征[28]。本文认为, 由于研究区洋流强盛, 洋流的分选作用从冰山消融时IRD被释放到水柱中便开始, 细颗粒物质被大量带走,留下相对较粗颗粒作为IRD 沉积下来, 从而造成EM3粗颗粒物质更富集的粒度分布特征。由于罗斯海JB06岩心粒度特征记录的当地水动力也较强盛, 该岩心IRD 端元可能也受到了强水动力的分选影响, 所以 EM3与JB06记录到的IRD 端元的粒径分布形式相似。而普里兹湾P1-2岩心所记录的底流相对较弱, 所以IRD 在水柱沉降过程中并未遭受显著分选而移除细颗粒物质, 导致其相对平坦的粒度分布特征。不过也存在另一种解释,即IRD 的粒度分布特征可能反映了IRD 源区沉积物的粒度分布特征, 也就是说IRD 源区沉积物本身具有分选好的特征, 如海滩砂, 那么来自这些源区的IRD 也会继承分选好的特征, 而源区沉积物分选差的特性也可以被继承下来[32]。

EM4 是最值得注意的端元, 其平均粒径大于EM1 和EM2 而小于EM3(表1), 该端元随深度分布在275 cm 和25 cm 附近的两个峰值分别对应着SSM 上的第1 和第2 高峰值(图6c、6d), 加之该端元分选是所有端元中最好的, 所以将该端元解释为强底流水动力条件下沉积,该端元比例越高代表底流越强。

5.4 IRD 事件的成因

冰山崩塌事件可以发生在不同的气候背景下,代表不同的冰川动力学行为, 比如北大西洋的Heinrich 事件发生在末次冰期内的冰阶, 代表北极冰川在千年时间尺度上的扩张[33]。在南极普里兹湾外, 冰期-间冰期时间尺度上, IRD 事件主要发生在间冰期向冰期过渡时期, 同样代表当地冰川向北扩张[34]。而在南极威尔克斯地外附近, 晚第四纪冰山崩塌主要发生在冰消期, 代表冰川消融, 冰盖后退[35]。威德尔海的情况和威尔克斯地外的情况类似, 大量岩心记录表明, 该海区IRD事件也主要发生在暖期或者冰消期[36], 其中, 位于冰山走廊上的MD3033/3034 站位的高分辨率记录进一步揭示了末次冰消期的IRD 沉积以千年级事件形式发生, 说明这些IRD 事件也反映了气候转暖, 冰盖收缩, 冰川后退所导致的冰山崩塌[6]。其中部分 IRD 事件在时间上与融冰水事件MWP-A 相关, 暗示南极冰盖消融对冰消期全球海平面快速上升的显著贡献。而在MIS 3 内, 这两个岩心也记录到众多IRD 脉冲事件, 指示在末次冰期威德尔海冰山走廊沿途, 冰川在千年时间尺度上也发生过显著的冰山崩塌事件, 它们大多与生产力的相对高值相对应[14]。由于在极锋以南生产力升高发生在南极相对变暖时期[37], 所以本文认为, 虽然缺乏精确的定年, 但是D4-9 岩心所记录的IRD 事件可能也反映了末次冰期内(多)千年时间尺度上南极增温事件所引起的冰川小规模后退。该推论与Weber 等[6]的数值模拟研究一致,他们发现末次冰期内, 南极增温事件伴随着南极冰盖规模的同步减小[38]。

5.5 IRD 和SSM 指标的耦合性

本文发现, D4-9 岩心记录的IRD 事件和SSM记录的底流增强事件同时发生, 这表明两者之间可能存在密切联系, 从而揭示了不同作用之间的复杂联系。对此, 分析如下: 前人对南极冰芯的相关研究揭示了南极气温在末次冰期发生过反复的千年时间尺度上的起伏[39]。这种气温的变化特征与北极格陵兰冰芯记录的气温变化相位相反,呈“跷跷板”模式[40], 但是与大气CO2浓度消长相位一致, 即南极温度升高同时伴随着大气CO2浓度升高, 同理, 温度降低也伴随大气CO2浓度降低[41]。大量研究[42]表明, 南大洋深部是冰期时大气CO2重要的储库, 当南半球西风带南北向迁移或强度变化时, 大气和南大洋之间CO2交换状态会发生变化, 从而影响大气CO2浓度。具体而言, 南极温度降低时, 南半球西风带将北移或减弱, 南大洋上层海水层状结构趋于稳定, 有利于CO2被隔绝在南大洋深部; 相反, 南极温度升高时, 南半球西风带将南移或强度增加, 这将导致南大洋风驱上升流增强。

南大洋上升流增强对气候和环境的影响至少包括以下4 个方面: (1)上升流增强使得海水的层状结构遭到破坏, 海水跨密度混合增强, 从而使得被扣留在南大洋深部的CO2向大气释放, 增加大气CO2的浓度[42]; (2)增强的上升流将南大洋深部的营养盐带到上层海洋, 使得南大洋南极区(Antarctic Zone)生产力增加[42]; (3)增强的上升流将南大洋深部的热量带到上层海洋, 使得冰川发生消融, 诱发显著的冰山排泄事件[43]; (4)增强的上升流将南大洋深部高盐海水带到冰架之下, 与冰架下的水团混合, 增加冰架水的盐度和密度,从而有利于南极底层水的形成[44]。

最近, Lu 等[13]研究了斯科舍海IODP U1537站位的高分辨率生产力记录, 发现末次冰期内千年级时间尺度上的南极增温事件总是伴随着输出生产力的升高, 从而证明在南大洋太平洋扇区,这些千年级增温事件引发了南大洋上升流强度的提升。而Huang 等[4]研究则发现在过去的两个冰期旋回里, 威德尔海底层水形成速率随着气候转冷而降低, 在冰盛期甚至发生停滞, 而随着气候转暖, 威德尔海底层水形成速率又迅速增加[4]。本文认为, D4-9 岩心中IRD 和SSM 将以上冰川和海洋过程有机联系起来, 具体而言, 末次冰期的南极增温事件导致南大洋太平洋扇区西风带短暂南移, 南大洋上升流增强, 带来更多的热量, 进而导致冰川/冰架后退, 冰山崩塌加剧。同时, 增强的上升流也将更多的高盐绕极深层水(CDW)带入陆架, 促使该海区AABW 的形成通量增加。

综上, D4-9 岩心IRD 和SSM 记录的同相位关系实际揭示了在末次冰期内千年时间尺度上, 南极地区区域气候变化驱动下的威德尔海附近冰架-海洋过程的耦合模式。建议将来工作应进一步聚焦于岩心沉积物序列精确年代框架的建立和IRD来源的判别, 以期获得关于研究区冰川演化更具体的时间和空间信息。

6 结论

本研究选取采自南极威德尔海西北部的D4-9 岩心沉积物, 通过测定其蛋白石、TOC 含量,非生物组分的激光粒度分布数据以及全岩有机质的AMS14C 测年数据, 得到以下主要结论。

1. D4-9 岩心蛋白石和TOC 含量随深度变化趋势一致, 与IRD 含量呈负相关, 反映了海表输出生产力和IRD 稀释的共同影响。两者共同记录到极低的输出生产力, 结合AMS14C 测年数据和粒度数据提供的底流冲刷证据, 为岩心形成时代提供了新的约束。这些证据表明岩心沉积物为末次冰期产物。

2. D4-9 岩心粒度数据可用四端元EMMA 模型解释。所获得的4 个端元分别代表海洋背景沉积、风尘、冰山搬运物质和极强底流冲刷富集的粗组分。其中海洋背景沉积和风尘沉积为相对弱的底流水动力条件下沉积。

3. D4-9 岩心记录到4 次IRD 事件和同时发生的4 次底流增强事件。这些事件反映了南大洋太平洋扇区在末次冰期内千年级时间尺度上南极增温事件诱发的冰架-海洋耦合性变化。

致谢感谢中国第28 次南极科学考察队各位工作人员的辛勤劳动和细致的采样工作, 感谢为本文样品进行测试工作的各位老师和同学。 样品由中国极地研究中心极地样品标本馆提供。