平等心与风华色:林文月先生的面包

秦燕春

春,曙为最。逐渐转白的山顶,开始稍露光明,泛紫的细云轻飘其上。

这是林文月对《枕草子》“起手”译笔的处理。

她在随笔《你的心情——致〈枕草子〉作者》中赞美作者“捕捉春季最美的一刻,以最简约的文字交代,不屑多加说明,亦不容多所商量,却自有魔力说服读者”——简直明快,活画了清少纳言的“滋味”。这是画家特有的文字。

正当意大利名城翡冷翠下午五点半,远方近方、大大小小的教堂钟声响起,每个行人都习惯地看一看手表,林文月也看了看自己的手表:

一点三十分。这是台北的时间。有一滴雨落在表面上。

《翡冷翠在下雨》——蕴藉深婉,穿透了远人思乡深藏的不露。这是诗人才有的慧冶。

一

林文月(1933.9.5—2023.5.26)先生在癸卯晚春,完成了她被盛称为当今人文学界传奇的“风华绝代”的一生。

时逢初秋,在林先生的九十冥寿前后,我正好收到2023 年7 月8 日由台湾大学文学院、中文系、日文系与文讯杂志社联合举办的追思会的纪念册——《永远的风华》。纪念册页制作节制而清远。图像取重要生活照相、出版著作书影与作者墨迹画作。文字表现,则在生平事略与年表简编之外,只取林先生自撰《八十自述》与《读中文系的人》两文,以及其子与女纪念文字各一。

林先生被视为台大的一代传奇是不争的事实。比如“望月楼主”各自为谁的传说,坊间定有不同的流传,但所望之“月”却只能是林先生;再比如“醉月湖”畔忆红裙,推杯换盏的理由可以很多,但所醉之“月”仿佛也只应该是林先生。

台湾新竹清华大学已故校长沈君山先生(1932 —2018)就曾撰文描述他们那一辈的理工科学生,有次下课时倚在教室走廊上鬼扯,忽有人喊道:“林文月!”大家立刻噤声。目送还在学生时期的穿着洋裙或旗袍的林文月精致地从文学院后的小径缓缓走来,走过,走得不见人影……

这一幕曾是台大的常景吧。校园名媛传了几代后,自然就会成为传奇。而后来的学生辈见到的林文月先生,则应该始终是优雅的、温煦的,也始终是娴静的、平淡的:

就像她工笔画的人物造型,就像她素雅安稳的板书笔迹,就像她不太会逾越一定音频与一定音速的声音,就像她一身纤淡的衣着行走于台大校园的椰林大道上几十年仿佛只有一日。(杨儒宾:《椰林大道上的传奇》)

在仅仅通过文字书写或学术工作了解林先生的同行,经常满屏都是她的淡而不薄、雅而多趣的笔致,她与台大文学院的老辈特别是台静农(1903—1990)、郑骞(1906—1991)、孔德成(1920 —2008)诸先生的交谊,她的散文、她的家世甚至她的厨艺,她的持续一生的“风采依旧”。

而这一次在其女儿郭思敏笔下,则记录出大众眼中美貌、典雅、风华之外的另一种林先生,但又绝不只是为人母的林先生:

小时候妈妈对我们的管教颇为严格,多采言教,常常叮咛各种生活小节,举凡站立坐卧吃饭应对,都逃不出她的法眼,有闪失必出言纠正。早上起床要把床铺收拾整齐,共餐时要等长辈先动筷子,吃东西时不可发出太大的声音,离开餐桌前要把椅子归位放好,出门旅行离开下榻旅馆前,也要把房间整理清爽,并且在床头留些小费……

年轻时的女儿曾经很不理解,母亲为何如此爱给小费:美容院洗头发,会给设计师和小妹小费;餐厅吃饭,会给点菜和送菜的服务人员小费;请人到家施工,会给工匠师傅和徒弟小费;搭载计程车,车费的零头更是从不找回。特别是如下一幕,更让这位如今已经是著名金工设计师的女儿印象深刻:

有一次在百货公司地下楼买面包,挑好家里自己要的分量之后,妈妈说要顺便多买一些,回家分送给大楼管理员们当点心。我看她夹起一样的款式,忍不住表示不用买那么贵的吧!

而林先生的反应则是,“她转头深深地看了我一眼,一语不发地照样夹取,没多说什么”。

对于坊间艳传、林先生也自承的“生于富贵之家”——其父为成功的银行家,外祖一系则不止双方皆为台南殷商,外祖连横(1878—1936),字雅堂,更为岛屿一代名史家与诗人,著《台湾通识》,称“台湾文化第一人”“岛屿太史公”;舅父连震东、表弟连战皆于政坛有声。于无声处“听惊雷”,此处林先生深深的却又无声的“一眼”,才真是最高级的“富贵”的证明——“君子泰而不骄”,为富者亦能仁。

因这“一眼万年”,我就忍不住想:如果是青少年时期的林先生,如果是她跟从自己的长辈外出购物,也相逢这样的“夹起一样的款式”的面包,林先生会如何反应呢?

几乎可以猜得出,林先生一定不会“忍不住”建议长辈“不用买那么贵的吧”,而是安安静静跟随长辈身后细思。也许,林先生还会在恰当的时机请教长辈,何以要取用无分别的好物馈赠相比自己仿佛社会地位较低的劳工或服务阶层?

这种风格,甚至直接就有出现在其文章中的明证。林先生最好的散文之一《从温州街到温州街》,写她居然斗胆开车载八十多岁的郑骞老师去见八十更多岁的台静农老师。久不出门的郑老师主动指挥交通,结果走错了路。林先生虽然心中犹疑,仍然默默服从,犹如当年在课堂受教。待到老师发现此路不通而为盲目误导道歉时,她反而体贴地安慰:“不是您的记性不好,是近年来台北的交通变化太大。您说的是从前的走法。……其实,是您的记性太好,记得从前的路啊。”虽则自己说完都不仅一阵酸楚:一条吵闹闹新建的辛亥路,竟让两位相交逾半世纪的耄耋老友相见变得如此艰难。

为何生于20 世纪30 年代的林先生和生于60 年代的林先生的女儿,面对同样的生活情境,反应已经可以如此不同了呢?个人性情之外,有没有更深切更根本的原因发生在了岁月的流变中呢?

林先生为外祖父连横著《青山青史——连雅堂传》,在1994 年7月写下的雨墨版序中,所称“但愿我的诚意与努力能不辱先人,则或可稍自宽慰了”,这一对于祖述先德如此谦退的态度并非出于客气或敷衍,而是在一个曾经的时代,林先生所润泽其中的教育背景,是被确实信受奉行着的。青年一代尚且相信往昔的岁月与前辈的行止在真实地传递下来一种恒久的楷范。那是圆融完美的原型的分位,值得一代又一代的追摹、承继与成为。

在《青山青史》正文首章,林先生流连在台南的马兵营故地,认真经营着连横的父亲、她的太外公连得政的丰满记忆。这位家世殷实的制糖商人十分重视教育,尤重能将“许多做人处世的道理,在不拘形式的漫谈间牢牢灌注入孩子的脑中”,“不仅对于孩子们的学业十分重视,对于他们的人格修养更能以身作则,潜移默化,这点尤其重要”。其中尤其再三致意的,就是得政翁的好施乐善:

他平日为人仁厚慷慨,时常济助族人和乡里。他的哥哥得敏去世得早,遗孤只有数岁,寡嫂无以为生,母子的生活便是得政供应的。姊妹之中不幸早寡的,也都得到他的照顾。他对待外甥们,一如亲生子女,衣食和教育诸细节,都照顾得无微不至。远近亲戚,贫穷的,也总是暗中接济。他这种乐善好施,但求尽心而已,并不想求闻达的行为,赢得人们对他由衷的敬佩。(《青山青史》第二章“宜秋山馆”)

在仁心需徐徐扩充的儒学精神视野中,这样的恩义当然不会局限于亲族内部。得政翁不仅经常修整失祀坟墓、资助孤贫旧交,更会在清末台湾南部遭遇饥歉、谷价大涨之际,连续两年购米救济;也会在穷民投告无门之时、出钱平息争讼;以及直接散钱给赤贫潦倒之人以便急用。而作为现代社会中为新式教授的林先生,她还刻意记录了自己的先祖极为开通的一面,他不赞成传统的妻子因裹小脚而受尽痛苦:

林文月先生手稿

不要绑了,不要去理别人怎么说。难道这个家容得下你,就容不下你的一双脚吗?(《青山青史》第四章“此事古难全”)

这样的细节当然可能是隔开了巨大光阴之后的文学想象,但更可能是经由其外祖连横的不忍妻子裹脚并支持女儿天足的故事的连锁反应,也许就是家族内部事关得政公德行的私下传说。这位藏身民间的制糖商人,毕竟是凭借他无所凭仗的一介平民的仗义之举,身后乃得到当时的福建台湾巡抚邵友濂题请旌表,奉旨建坊,入祀孝悌祠的。

林先生娓娓道来祖先鸿业之时,如此一再写下自己的感动之心:

行善最乐。心安理得。……诸如此类的善施,在得政的一生中屡见不鲜。他平日严于律己、宽以待人,从来也没有见过对人疾言厉色,所以能赢得内外之人的一致敬佩。(《青山青史》第二章“宜秋山馆”)

而这听起来,难道不是很像林先生自己的个性与风度?据说儿女们就没有见过她发脾气。而她记得的就是郑骞老师“三十多年来,我从未见过他对任何人发脾气”(《因百师侧记》)。这类似的言语也是她常用来形容她的其他师长的,他们静默隐忍、宽大能容,都是同类型的人,躬自厚而薄责于人。敦品励学这么庄重的用语,对他们皆是那么自然而然,是如花要开、如雨会落的事。

林先生所承袭的,就是一种文明的传统。

而要在很多年之后,其女儿才在德行的意义上,理解到母亲的近乎“完美”的品质:

妈妈总是乐于分享、乐于助人,没什么分别心,敬重认真工作、体贴辛苦劳动的人。每次得奖若有奖金,一定捐出,因为她认为得奖已经够幸运了,意外多得的钱不用自己留着,应该帮助有需要的人。

二

林先生的“宽容谦逊、脾气好、修养好,不喜欢议论别人的是非”,从晚年儿女为其聘请的照料者也都乐于与其相处,最能见得清楚。这真是言行是礼、行坐是礼、一身都是礼,然而礼无礼相、主客自在——礼,已经内化为如其所在的理、如其所是的德、如其所行的道。这是何其的难得,甚至是震撼。此时此刻的林先生仿佛形移而神驻,由矜持而优雅而风华,一种一生坚持的风格到了晚年越趋圆熟、臻于自然。

于是,她对子女虽严格管教,但到底不会“盯着子女的学业成绩、社会表现”不放,仍能放手让子女“长出自己的样子”(而也真的就此将子女教养得很好)、“家庭教育上她最在意的是教我们做人处世的道理”——这依稀仍是她写下的先祖的楷范应有尽有的样子,也是早年她在拟《傅雷家书》“给儿子的信”中对儿子的寄语:

除了读书以外,做人更要紧。无论从事于那一行业,或者成就如何,最后的目的是在做一个完好的人,如果读书广泛专精,而人格卑下,还不如做一个无知素朴的人。

甚至那位不怎么在教养子女的过程中具体出现的父亲郭豫伦,此际都为儿子留下了一句特显精彩的箴言:

无论失意或得意,在力争上游的过程中,千万不可踩在别人的头上求取胜利。

这也是林先生深深同意的做人原则。难怪在描写家庭亲情的散文《手》中,她要反复赞美是丈夫那双“赤手空拳的手”,温暖厚实地托起来全家人的幸福。因为:

今日的社会风气似乎越来越倾向于功利主义,为达成目的而不择手段的人比比皆是,但我们不希望我们的孩子趋利忘义。无论什么时代,高尚的人格还是应该受到崇仰的。

她有时也觉得,这些写给儿女的信,真的又好像是写给学生、写给其他年轻朋友的。

而女儿则用《平常里的不平常》作为自己纪念母亲的文章的题目,用“老师、学者、作家、翻译家”的身份概况母亲的多重角色,用轻描淡写的风格表现母亲内蕴精华的风姿:

林文月、郭豫伦结婚照

她一辈子认真做她喜欢的事情,诚恳对待与她有缘分的人。所谓的社会成就对她而言,都是外加的幸运。

据说在青春期也曾感觉到如此优异的母亲令她“备感压力”的女儿,却在晚岁越来越感觉到母亲的美好怡然。女儿说出来的是,“从她身上,我看到了人性中平常里的不平常”;女儿没有说出来的是,这种对于平等心里的平常心的坚持,是要经历诸多辛苦,甚至是千辛万苦,方才能够落实与笃定的。但从不期待“优待”、要求“要想得到别人的尊重,真正做到平等,女人自己就必须争气”的林先生,只是将这种精神化为了“平顺背后的努力与坚持”——这句话也是她写给那位堪作“知己”的又稳当又向上的儿子的。在另一份写给清少纳言的“书信”里,她则是如此铿锵有力地感慨:

林文月:《京都一年》

不要责怪那些轻率的学者。其实,人间世相并没有改变多少,我这个时代和你那个时代一样,到处充斥自以为是的人啊。……也许你好奇想知道千载后的情况如何?告诉你,你的后代姐妹们一直努力想争取自己的地位,情况较你的时代稍有改变,却也好不到哪里去。这其中的原因,恐怕是大家口号喊得多,真正下功夫充实自己的又太少。天底下哪有不劳而获的呢?我时常在想,如果天下妇女都像你和紫式部那么优秀,男人也就不敢怠慢我们了。

众所周知,林先生一世三身,在研究、创作、翻译各方面均成就斐然,获奖无数,而且都是货真价实、真刀真枪。在林文月自撰《八十自述》中,涉及她的第一本散文《京都一年》与第一部日本古学重头翻译《源氏物语》最多,其中最令人印象深刻的自述,就是那基于“我不能允许自己有‘来不及’这种问题”的性格而生发出来的“从不拖期”。

关于《京都一年》,是1969 年林先生赴日研修之前,因《纯文学》出版社社长林海音嘱咐,遂有:

在京都居住近一年的时间,除了原定……撰写的论文之外,我每月又给《纯文学》寄一篇散文。当时没有电脑,也没有传真机;我用台湾带去的稿纸写成三、数千字的文稿,于每月的月中航空邮寄出版社,始终未拖期过。

虽然京都的生活因单身独居而较为清闲,其中更多还是严格的自我要求:“既然答应了,便只得用心做去。”这种极重承诺的风格,在1973 年4 月至1978 年12 月持续 五年零八个月的《源氏物语》的翻译中,体现更为明显,同样是在《中外文学》连载期间,“没有脱过一期稿”,甚至连恩师台静农都看得不忍心,觉得偶尔拖一期也没什么大不了,何苦如此自苦——而于林先生,因为恪守这种承诺的践行,说不定也是自乐呢。当然其“重然诺”背后的格局则是一场漫长的马拉松的持续,也是女儿眼中“上了发条的机器”一样工作的母亲,有时晚上要参加一个宴会,宴会前她还得翻译半个小时:

除了教书与家务以外,生活的重点便是做这个工作。我的书桌,基本是由译事的组合构成:以稿纸为中心,远近摊放着各种版本的《源氏物语》。这个组合是不能改换的,因为只要稍稍有空,我便坐下来面对这样的书桌,能写几个字就写几个字,能写几行就写几行,像一个攀登高山的人,我不敢向上望,只能看眼前当时的情况,一步一步用心爬。

稿纸是孔雀牌(24×25)厚质稿纸。译好的部分依例对折整齐、顺序叠置,用古兽形铜镇压住。“各种版本”一般则包括:书桌正中间放着《源氏物语》古文的底本;在一边放着三种日本现代译文的《源氏物语》——与谢野晶子、谷崎润一郎和圆地文子的译本;古文底本下面则放着两种英译本:英国人亚瑟·韦利的《源氏的传说》(The TaleofGenji),以及美国人塞登史迪克的译本。

平时她备课,或给家人老师写信、批改学生的作业和考卷,甚至年节宴客时草拟的菜单,就直接压在这层层叠叠各种有关《源氏物语》的书籍之上。据说这张书桌将近六年中一直如此布置,纹丝不动。而这便也是《林文月论林文月》中所言的吧:

面对自己书房里的桌子,被众书围绕,是最自然安适的时刻。不必介意他人的眼光,不必张皇失措,而文字里的她,也确实比现实中勇敢且恒毅。

“恒毅”这个词,在林先生的文章中,出现频率实际是相当高的。

1978 年年底《源氏物语》译出之前,林先生并不知道丰子恺已经在60 年代初期完成了另一译本。时隔三十多年之后,林先生在北京大学的讲堂,听到观众对于丰译和林译的不同感受。2013 年在《八十自述》中,她非常认真地回应了自己对于“译笔”的考量:

让日本平安时代的紫式部依她的方式说《源氏物语》;别让她变成中国清朝的曹雪芹说《红楼梦》那样子。我认为译者应该要达成这样的目的,所以他在读懂那原著的内容之外,还需要具体敏锐的感受能力,体会作者文章的特色。我认为在翻译的领域内,太强调译者的“自我”,而把作者的“风格”盖住,是不适宜的。句型较长,是日文的特色,而华丽委婉缠绵是《源氏物语》的特色。

林文月:《饮膳札记》

她深知“每个人的文章,总是不知不觉的会带有他个人的特性,要完全除去这种自己的特性是不太容易的”,而好的翻译就是“先读那原著,辨别出其滋味,而后努力依那种滋味转变成译文就是”。这在处理与“华丽委婉缠绵”的《源氏物语》格调差异甚大的“个性比较率性刚强”的清少纳言的《枕草子》的“简劲、敏锐、犀利”中,体现得最为明显。虽然丰子恺简约洗练的笔致更像唐宋传奇从而赋予了丰译《源氏物语》另外一种中古神韵,林先生对于小提琴一样的柔性的日文与钢琴一样的刚健的中文的不同滋味的把捉,确实令她风格强烈的译笔同样别开胜境。

这种细致入微的体察文字的“滋味”论,比较其后期专写饮食故事的《饮膳札记》(1999 年),那种还原种种菜肴与精选种种食材的犀利准确,与其说是多么热衷美食以及与美食相关的欢宴、聚会、友谊、长情,毋宁说,某种对于“名物”性格的极致追求,才是她热衷日常“洗手作羹汤”时隐微的热情吧——根据夫君对上海城隍庙名肴“扣三丝汤”的口头描述,即完美还原出一道自己未曾亲尝过的菜式的神秘滋味,这实在称得上任何一位“厨师”的得意之笔吧。遑论其中还藏匿了夫妇二人对于共同的童年上海的甜涩的记忆,以及夫君在相绝三十余年后重逢百岁老父的悲欣。这何其类似“物语”在日语本身的韵味呢。原是日本宫廷之中讲故事的一种方式,讲故事的人多为富有文艺修养的女官,拿着一卷图画,那种精致婉约,极贵族化也极女性化,需要不厌其烦地铺陈细节描述—— 一件衣服的织法、染法,植物花草与合方香料的古代日文……却在一笔一画的细碎里,绵密织入了心绪的流动,千回百转,息息相应。平安时代的日本人对品物流芳的细腻分类的感受能力,直接影响也塑造了林先生的性情与文字。尽管在同样有着充分下厨经验的人们阅读林先生的厨艺生涯时,首先感受到的可能并非坊间更为流传的“生活可以如此美好”,而是那看起来的优雅细腻的表象背后,对于细节的极度追求整饬全然是要付出粒粒皆辛苦的全面操持,同样是要非常“努力”、非常“坚持”。

而林先生的了不起,即在于她也晓得辛苦,但仍选择并承担了这种辛苦,甚至最终转换成为一种淡芳甘润的甜味——砥砺德性的滋味。她的努力与坚持齐登法界,皆一起化身为工整的优雅。没有人会觉得林先生和性理之学该有关系吧,但面对她熟悉的六朝烟水、谢康乐(谢灵运,385—433)的人生悲剧,她却仍然最为敏感地认同了黄节(晦闻,1873—1935)的判断:

康乐于性理之根本功夫,缺乏修养,故不免推迁,无终始靡他之志,昧穷达独兼之义,于功名富贵,犹不能忘怀。是故山水不足以娱其情,名理不足以解其忧。学足以知之,才足以言之,而力终不足以行之也。(《午后书房》)

林先生是在她自己之学之才所能抵达的境域,躬身力行了。她的风华之能持续、之能远扬、之能仍然必有可传之处,乃在此。

三

在“如此一个动乱的时代里”,依然要努力坚持成为自己还瞧得起的样子。那是林先生很可能给予周遭人以无形中的心理压力的一面。

她有她明显的严格:

迟到的背后,尽管有千种万种理由,却只有一个事实,那便是不守时;而我相信,守时的人是克服千种万种理由,才达到守时之目的。(《卖花女及其他》)

她有她隐微的严厉,“恻隐之心,一向被视为高贵的精神,但是同情心如果不予以适当的约束,可能会流于纵容”——所以她会用力克制自己认为不恰当的同情心,拒买快车道上违章兜售的鲜花。

如同林先生所自期,“我很喜欢很努力地过一辈子,很充实地经历各种阶段,然后很尊严地老去”——这种努力与充实的老去,包括但不限于:2012 年10 月底,79 岁的林先生第一次来到北京站上北京大学的讲台,她没有礼节性的寒暄,她的开场白是:

教书的时候我都是站着的,今天我还是站到不能站为止吧。

她一定不会忘了,自己高寿的苦出身而有毅力的父亲冬天赤着脚在北斗的街上挑担子卖卤蛋的往事;忘不了小时候父亲一句一句教她唱过的歌:“水浸过我不怕,火炼过我不怕,捶我打我也不怕,怕只怕偷懒就生锈。”(《过北斗》)

她一定不会忘了,曾经令台大门口风花烂漫、风姿绰约的“瑠公圳”,那清代乾隆年间不惜倾家修渠的彰化人郭锡瑠,本身就是“热血沸腾,傻劲而坚毅”的人(《不见瑠公圳》)。

她也一定不会忘了,经常以《浅人》《常人》《废人》《忙人》等命名自己著述的洪炎秋(1899—1980)伯父是“如何踏实读书,从点点滴滴的修炼得道的”(《那间社长室——敬悼炎秋世伯》)。

她更一定不会忘了,即使她那位生于名门嫁于富贵受过良好教育的母亲,虽然婚后只是做了持家的主妇、留着一生不剪的长发,却仍是每天坚持亲自上市场选购食物、亲手漂洗全家人的手巾手绢、擦亮全家人的皮鞋、清洗孩子们的球鞋,以及用“士林刀”削好家中儿女学习日用的全部的铅笔(《为母亲梳头发》)。

这种努力与坚持,是林先生的风华的真正底色,她那一块块毫无分别心夹起而外送的面包小食,其实也早写好在她那些秀润、平和而不失其典重、端稳的人生随感里。

她懂得即使作为一只觅食的禽鸟,“当自亦有其辛苦”(《路易湖以南》)。

她懂得“开向中庭的窗内都有人在生活着:种族、语言虽有别,生活的内容大抵类似”(《窗外》)。

她懂得“说什么相知相许,说什么海誓山盟,世事总难逆料,而爱情大概也只是世事一象吧。爱情也不过如生命一般脆弱的吧”(《风之花》)。

她懂得艺术名城翡冷翠的人们也不可能“天天生活在感动中”,“人总是要顾及现实的”(《翡冷翠在下雨》)。

同样有风有雨的台北,即使对于林先生那样周正稳定又细致多礼的人,同样是难免“无边无际无休无止的人情世故责任义务”。而为什么林先生一代人,可以在辛苦的操持与礼仪的守护里,乐在其中,恬淡安仁,最终也成就了一种质地与品位的高华——我们这代人,却——只剩下了“卷”?卷了别人又卷自己呢?

终究,仍是意义项出了问题吧。

不仅仅是我们不能辛苦、不能坚续。而是这一切的努力与挣扎之后,终究目的何在。我们是否仍在笃信,那是明道正身、那是生有所值、那是死有所依?

人世起而落,有生必有死,真正让人意难平的,是活着却方向不明、死亡却毫无目的。被鲁迅抱怨过的“意义真空”与“无物之阵”,如鬼魅复存、魍魉长在一般,似乎始终未能离开人类的精神生活。

“当跑的路已经跑尽了;所信的道已经守住了;那美好的仗我已经打过了”,这样洁净如初、自明天理的人心,是需要道理在前、道路在脚下,才有可能的。

1990 年深秋,台静农先生终老台北,死未还乡。温州街台府公祭时第一位行礼者,就是届时也已经84 岁的郑骞先生,他是被晚辈搀扶、或干脆是携架至于灵前的,一路恸哭,涕泪盈袖。他说台先生的走就是带走了他自己半个人,从今是有疑无人决、有惑无人解了。秘密,也许就藏在墙上那幅郑先生的亲撰挽联里:

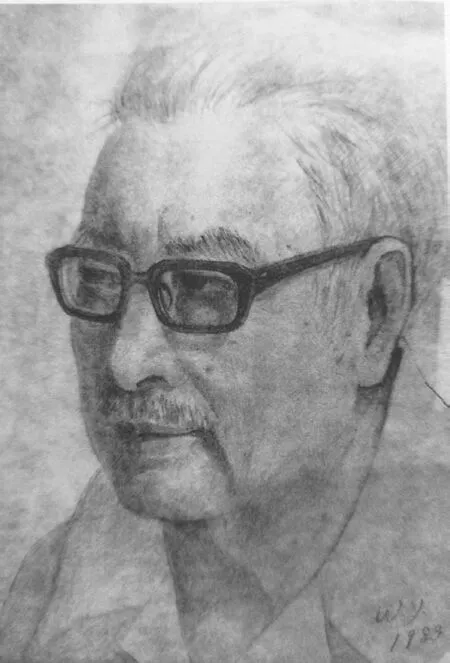

林文月先生手绘台静农先生素描

六十年来文酒深交,吊影今为后死者;

八千里外山川故国,伤怀同是不归人。

那之前的11 月9 日是星期五,林先生后来在《台先生的肖像》中写道:

上午出门时,艳阳炽热,有如盛夏,正午授完课步出教室,天气骤变,起风飘细雨,颇有些寒意。我快步走过风雨的校园到停车处。开启车门时,迎面刮来的风夹带的砂粒吹入眼中,令我流泪。我掏出手帕拭泪,待砂粒随泪流出,方始发动引擎驶向归途。霎时心头忽一阵骚动,有异样的感觉。

不久,即接到台先生逝世的噩耗。

林先生一生的散文创作,最好的华章几乎都留给了她笔下的台先生。从台先生的书房到龙坡丈室忆往。1985 年,83 岁的台先生写好《书艺集》自序,文中抱怨原本打算退休之后“既以自娱,且以娱人”地玩玩书艺,竟然因为车水马龙的各种求题签、然后各种题签很可能会出现在各种书摊被贩卖,而自己却不善于拒绝,深感成了“老牛破车不胜其辛苦”,成了颜之推(531—约590 以后)所同声一叹的“常为人所役使,更觉为累”,成了老友们深所同情的“土地公似的,有求必应”,遂宣布“告老退役”、永绝题签。然而毕竟仁厚君子,写了,又觉得过于严厉,于是打电话要得意门生林文月来台府看稿。

台问:“你看怎么样?文字火气大了些,会不会得罪人?”

林答:“恐怕会哦。”

台问:“那怎么办?”

早就因为眼看老师这么大年纪还要穷于应付而深感不平与不忍却又只能“暗暗为他忧虑,却又无可如何”的林文月再答:“管他呢,您都这么大年纪了,还怕得罪人吗?”

台先生遂大赞:“说得也是,我越写越生气!”

态度俏皮刁钻,风姿洒然灵动,又有几分泼辣劲简。

就像《步过天城隧道》中在日本步行,她也可以“索性将鞋子脱掉,左右各提一只”:

这样轻快的心境,前所未有。反正这里不会有什么人像我这般好奇,即使遇着什么人,也不可能认识我是谁,奔放一下何妨?

公路上,难免有些砂石扎脚。我发现顺着路边划出的白漆线走下去,路又直又光滑,赤足步行那上面,真是美妙极了。

那是林先生深藏难露的另一面。既温柔敦厚,又玲珑剔透。

在她某些作品,例如《风之花》和《A》里,也会有这一类型的天光乍显、嫣然呈露。

在生命质地上,她一定是始终记得台先生好尚的结言端直、深恶“瘠义肥词,繁杂失统”的吧:

许多老学生都知道,台先生骂人也总不会超用两个字。

在那些师弟对拣花生温酒遥思的日子,台先生会把桌面上的果壳推开,将北平旧居的样子,画给她看。