第二章 欧亚视角:早期印欧语族信仰中的节状圣物

随着印欧语族在亚欧大陆的数次大迁徙,象征权力的权杖文化也在欧亚草原、中亚和南亚遍地开花。

权杖最早起源并广泛使用于近东、古埃及,通常是等级较高的神、国王以及地位尊贵的人使用。一般的权杖皆有杖首,常见为圆形石制或金属制,中央穿孔可插入棍棒,其起源可追溯到新石器时代。以色列的纳哈尔-米什马尔(Nahal Mishmar)窖藏,年代为新石器时代晚期的公元前4 千纪前半,出土了形态各异的包含429 件砷铜制品和6 件赤铁矿制品,除了容器、王冠、角号等器物外,数量最多的就是杖首,大多作圆球状,亦多有作长管状,饰有“节”状或点状纹饰(图1a)[1],特别是其中一根长49.4 厘米的权杖,杖身饰有明显的节状,上部还有外伸的枝状(图1b)[2]。这些早期红铜制品究竟是哪些人所制造,这些器物中寓含了何种象征意义,目前还是一个谜。古埃及早王朝第1 王朝,约公元前3000 年制作的一件片岩浮雕调色板上,表现了国王纳梅尔(Narmer)左手揪住一个双膝跪地之人的头发,右手高高举起球形权杖作击杀状(图2a)[3],可见这种权杖不仅象征权力,还可以作为武器。在一件中亚述时期的祭坛石膏石浮雕上,表现了尼努尔塔一世(Tukulti-Ninurta I)手持球形权杖作祈祷礼拜状(图2b)[4]。古埃及和古代近东图像中,还常见国王手持长杖的不同用法,如:古埃及中王国第12 王朝国王西奴色一世(Senuseret I)手持顶部作弯钩状长杖的木雕像(图3a)[5];封土授与认证碑中的巴比伦王马尔杜克·阿普拉·伊第纳二世(Marduk-apla-iddina II,公元前722—公元前710、公元前703—公元前702 在位)与大臣形象,二人均手持高过头顶的长杖(图3b)[6];伊朗波斯波利斯(Persepolis)遗址浮雕中的波斯帝国阿契美尼德王朝君主薛西斯一世(Xerxes I)接见使者,国王手中持不及肩部的长杖,使者之杖仅及腰部(图3c)[7]。无论是长杖还是短杖,杖身多为木制,保存不易,因此经常发现的是石制或金属制杖首,而很少能够见到杖身实物。

图1b:以色列Nahal Mishmar 窖藏红铜多节杖,长49.4 厘米

图2a:古埃及早王朝第1 王朝国王纳梅尔(Narmer)的调色板,约公元前3000,希拉孔波利斯(Hierakonpolis)出土,埃及博物馆藏

图2b:尼努尔塔一世(Tukulti-Ninurta I)的祭坛石膏石浮雕,公元前13 世纪后半伊拉克阿苏尔(Assur)出土,德国柏林近东博物馆藏

图3a:古埃及中王国第12 王朝国王西奴色一世(Senuseret I)木雕像,约公元前1950,美国纽约大都会艺术博物馆藏

图3b:巴比伦王马尔杜克·阿普拉·伊第纳二世(Marduk-apla-iddina II)封土授与认证碑,公元前714,德国柏林国家博物馆藏

图3c:阿契美尼德王朝君主薛西斯一世(Xerxes I)接见使者,公元前5 世纪前半,伊朗波斯波利斯遗址出土,伊朗国家博物馆藏

公元前2 千纪中期,印度-伊朗语系的雅利安人进入南亚次大陆之后,迅速成为统治阶层,形成了固化至今的种姓制度,原印度河流域文明的土著则沦为社会的最底层。古印度影响最大、也是最重要的一部法经《摩奴法典》,乃是最高等级的婆罗门教祭司以维护种姓制度为根本目的,根据吠陀经典、累世传承和惯例编成的教律与法律之集成,约成书于公元前2 世纪至公元2 世纪,其中提到了希腊人(Yavanas)、塞人(Sakas)、中国人(Cina shana),还列有多条与手杖相关的内容和制度,例如:

45.婆罗门应该按照法律携毗跋(Vilva)或钵罗娑(Palasa)制手杖,战士携跋多(Vata)制或迦底罗(Khadira)制手杖,商人携比鲁(Pilou)制或优冬钵罗(Oudoumbara)制手杖。

46.婆罗门的手杖要高达发部;刹帝利的高达额部;吠舍的高达鼻端。

47.这些手杖都应该是笔直,无瑕疵,美观,毫无可怕处,带皮和没有见过火的。

48.梵志生要携带满意的手杖[8],在面向太阳,从左及右,绕火一周后,按照规定去行乞。

174.按照种姓对每一个学生规定的皮上衣,圣纽,腰带,手杖,衣服,在某些宗教实践中,应该替换新的。[9]

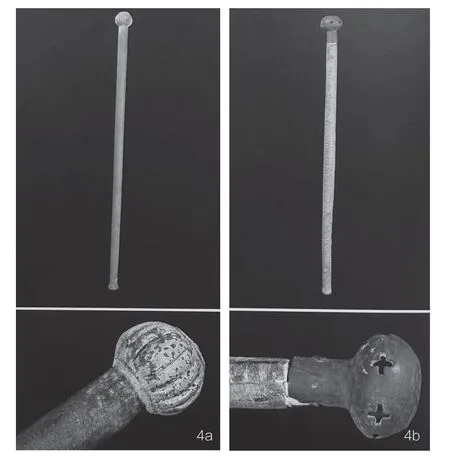

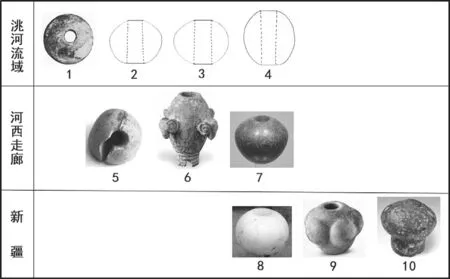

《摩奴法典》没有说明制杖的具体材料,但无外乎木或竹之属。由“婆罗门的手杖要高达发部,刹帝利的高达额部,吠舍的高达鼻端”可知,在古印度,属于雅利安族的人,等级越高,所持之杖就越高。众所周知,种姓等级制度是印度社会赖以维系的基础,而仅凭杖的高低就可以清晰地辨识持杖人的身份,可见杖之重要性。《摩奴法典》的记载是反映早期雅利安人用杖制度极其珍贵的资料,很显然,这并非印度本地的传统,而是伴随雅利安人的迁移带进来的。因此,从某种程度上来说,这些记载亦可当作古代近东、欧亚草原和中亚用杖制度的某种反映。比较特别的是,雅利安人迁移到印度之前停留的前一站——巴克特里亚-马尔吉亚纳考古综合体,著名的BMAC 古努尔特佩“皇家大墓地”,出土了多根石质杖身的权杖实物(原本有无彩绘则未知)(图4a/b)[10],说明早在公元前3 千纪,中亚地带的权杖文化已经十分兴盛。而且,通过近年大量的考古发现可知,权杖文化还经过中亚,传入了中国新疆、河西走廊和北方的长城地带(图5)[11]。

图4a/b:BMAC 古努尔特佩(Gonur Tepe)出土权杖,权杖头分别为石制和铜制,长125.8 厘米、107 厘米,约公元前2200—公元前1700

图5 :中国西北地区出土的权杖头

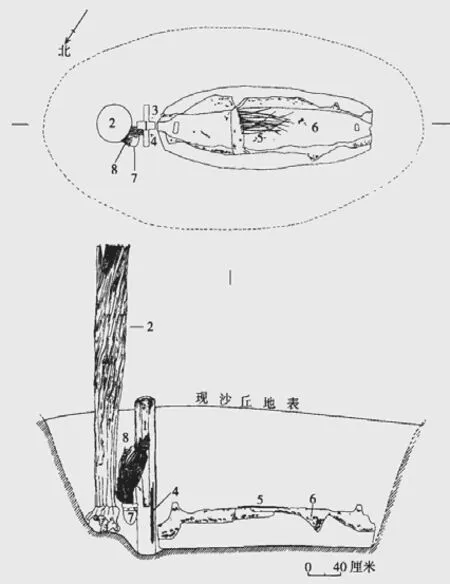

新疆塔里木盆地东侧若羌县的小河墓地,被称作古墓沟-小河文化(约公元前2000 —公元前1500),是中国境内最早的青铜文化之一,2002 年 至2005 年共发掘墓葬167 座,以出土著名的西方人种“小河美女”而闻名。在一座被认为是整个小河墓地规格最高的BM28 墓中,墓室上部出土牛头和羊头百余具,墓底发现墓群中唯一的白石权杖头(图6a),墓道前则耸立一根刻有8 道弦纹的木柱,一节一节,当有某种寓意,或许就像通天柱(图6b)[12]。小河墓地通常男性墓主棺前立有女阴立木、女性墓主棺前立有男根立木外加一根粗立柱,棺材一般作船形,用牛皮包裹。还有一个非常奇怪的现象,就是牛皮外尸身上放10 或12 根红柳枝,另加芦苇1 根,粗立柱旁则有草束加芦苇1 根,有时加牛骨(图7a-c)[13]。很明显,芦苇在这里一定是和某种葬俗有关——这就很容易让人联想到竹子,因为芦苇和竹子一样,中空、有节,只是芦苇较易折断。不过,小河墓地捆绑在一起的红柳枝和芦苇到底有何寓意?

图6a/b:小河墓地BM28 出土权杖头和九节木柱

图7a:棺前立有男根立木的小河墓地M11 平剖面图

图7b:棺前立有女阴立木的小河墓地M24 平、剖面图

图7c:小河墓地M24 女阴立木和粗立柱旁捆扎的草束和芦苇

2007 年,新疆洛浦县山普拉乡出土了5 块6 世纪织有古于阗文和人物图像的氍毹,段晴教授对它们进行了多年的研究,2022 年其遗著出版。书中,段教授解读了于阗文的含义,她将氍毹的画面内容解读为表现古代生活在新疆于阗的斯基泰人/塞种人所传承的宗教神话,除了来自希腊神话的系统,其核心叙事可定位到古巴比伦史诗《吉尔伽美什》中的情节——氍毹诸神中最重要者乃是图像上方的苏美尔神话中的长生女神伊楠娜,她站在两棵“天树”柽柳旁(图8a/b)。因此,段教授认为氍毹创造性地证明了文化因子强大的跨域性,尽管上下四千年、纵横两万里,但两河流域文明的点滴也曾影响中亚,甚至波及中国的新疆[14]。伊楠娜(Inanna)亦作伊施塔(Ištar),二者其实是同一位女神,所不同的是前者乃苏美尔语称谓,后者为阿卡德语称谓。她是古代两河流域最重要的女神,同时兼有战神、爱神和乌鲁克及其他城市的保护神等职责,她的标志是一根芦苇秆在顶部系成一个环[15],这在早期近东文物上十分常见,最著名的是乌鲁克石瓶,饰有四层图像,最下层是水,水上生长了一圈逐节而生的植物(令人联想到芦苇),其上层是一圈依次排列的5 只公羊和5 只母羊,再上层是9 位双手捧着供奉品的男子,最上层表现了伊楠娜站在象征其身份的两根芦苇卷前接受敞口杯供奉的场景,献供的男子被认为是其神庙祭司,芦苇卷的节状装饰十分明显(图9)[16]。古墓沟-小河文化的人种来自西方,发现氍毹的古于阗文字是南疆“塞人”所使用的拼音文字系统,源出印度婆罗米字母笈多王朝字体的音节文字,属于印欧语系伊朗语族。古墓沟-小河文化虽然与于阗文化相隔两千年左右,但无疑有一定的承继关系。如果按照段教授的说法,氍毹表现的核心图像是斯基泰人/塞种人信仰中的伊楠娜女生神和“天树”柽柳[17],柽柳别名红柳,那是否意味着小河墓地特殊的船葬和红柳枝加芦苇的葬俗[18],和两河流域的伊楠娜信仰有关?当然,目前这也只能是一种猜想。无论如何,我们仍可从中获取一个重要的信息:两河流域乌鲁克时期和中国新疆地区的早期青铜时代,信仰中都存在芦苇元素,而芦苇的重要特征就是 ——中空、多节,和竹子一样。小河墓地使用芦苇的葬俗,以及BM28 墓道前耸立的刻有8 道弦纹的木柱(图6b),似乎也在告诉我们,这个族群对于多节植物可能存在特别的信仰。

通过考察亚欧大陆近年考古,我们发现小河墓地对于“多节”的崇拜并不是孤例,而可能是早期印欧语族的信仰中普遍存在“节状”圣物。

图8a:新疆洛浦县山普拉乡出土的6 世纪氍毹之一

图8b:段晴教授所认为新疆洛浦县山普拉乡出土氍毹上的“伊楠娜”和“天树”柽柳

图9:乌鲁克石瓶上饰有接受供奉的伊楠娜,其背后是象征她的芦苇,约公元前3200—公元前3000,伊拉克国家博物馆藏

公元前2 千纪上半叶,印度-伊朗语族分别进入南亚次大陆和伊朗,其中一支继续向西迁移,带着马和马车,进入伊朗北部、高加索南部地区和美索不达米亚北部的平原地带。值得强调的是,安纳托利亚以东的高加索山脉,是黑海北岸、欧亚草原地带通往美索不达米亚、伊朗高原最便捷的通道,而高加索南北地区也正是出土青铜时代马车最多的地区之一。特里亚莱蒂-瓦纳佐尔文化(Trialeti-Vanadzor culture)是南高加索青铜时代中期的文化,地跨格鲁吉亚和亚美尼亚,其“库尔干”式埋藏传统和随葬轮式车辆,与印欧语族墓葬传统相同,表明它印欧语族的属性。特里亚莱蒂5 号库尔干(Trialeti Kurgan V)出土的一件银杯(图10a)[19],年代约公元前17世纪至公元前15 世纪,既表现了早期印欧语族的神话祭祀场景,又表现出了与两河流域乌鲁克石瓶上的图像结构传统有继承关系的特点。杯身主要有两层画面(图10b)[20]:下层为一圈5 只公鹿和4 只母鹿依次排列,表现出了印欧语族的游牧特征;上层表现了20 位脸上戴着动物图案面具的祭司,双手捧着如乌鲁克石瓶一样的敞口杯,走向坐在宝座的主神。主神面前还跪伏着两只动物,摆放着一件敞口杯祭器和一件底座饰有蹄类动物足的高柄祭坛,柄部饰多层节;主神背后是一棵圣树,又或可称之为“生命之树”,令人惊讶的是——树干就像竹节一样,两侧对生双叶。主神在圣树前接受敞口祭器供奉的场景,与乌鲁克石瓶上的伊楠娜站在芦苇卷前面如出一辙,从主神的衣着看,下身较为宽大,不同于20 位男性祭司的身材,由此可推知——主神当为女性,其身份或许就是起源自两河流域的伊楠娜。

图10a:祭祀场景银杯,特里亚莱蒂5 号库尔干(Kurgan V),公元前17 世纪—公元前15 世纪,格鲁吉亚国家历史博物馆藏

图10b:特里亚莱蒂祭祀场景银杯纹饰展开线描图

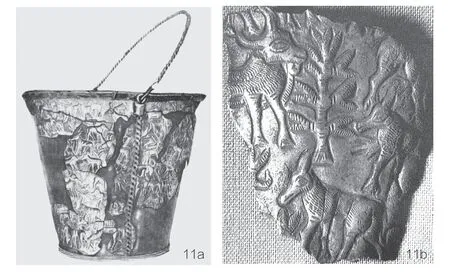

祭祀场景银杯上的多节状圣树,同样出现在格鲁吉亚特里亚莱蒂出土的另一件表现群牛场面的水桶形祭器残片上(图11a/b)[21]。公牛崇拜在亚欧大陆有着悠久的传统,这当然是另一个需要探讨的话题,但水桶形祭器残片上所示的公牛和多节圣树场景,让人不由得想到了小河墓地十分常见的木柱上悬挂牛头和墓葬前堆放数量多至上百的牛羊头的场景(图12)。

图11a/b:水桶形银器(Trialeti bucket)及残片,特里亚莱蒂17 号库尔干出土,格鲁吉亚国家历史博物馆藏

图12:小河墓地木柱上悬挂的牛头和墓葬前堆放的牛羊头

牛羊和圣树同出的画面场景,可能起源于伊朗,在苏萨遗址出土的原始埃兰(the Proto-Elamite Horizon,约公元前3100 —公元前2800)圆筒印章上,表现了山上一棵树冠为心形的圣树(图13a)[22],另一件古埃兰(Old Elamite period,约公元前2800—公元前1500)时期的沥青碗上,则表现了两河流域常见的胡子红牛与山顶圣树的画面,所不同的是,这棵圣树表现出了对称的三层树枝结构(图13b)[23],但没有明显的“节”状装饰。或许受到古埃兰传统的影响,持续迁入伊朗高原、安纳托利亚和美索不达米亚北部的各支印欧语族,将这种无节圣树与本族的信仰结合,产生了多节圣树。

图13a:伊朗原始埃兰苏萨三期石制圆筒印章及翻模展开图,约公元前3100—公元前2800,法国巴黎卢浮宫博物馆藏

图13b:伊朗苏萨遗址出土的古埃兰公牛纹沥青碗,公元前2 千纪,法国巴黎卢浮宫博物馆藏

尽管安纳托利亚地区是人类文明最早的发源地之一,但是其政治实体的建立却明显晚于毗邻的美索不达米亚地区,直到公元前3 千纪后半,居住在安纳托利亚中部地区的哈蒂人(Hattians)可能建立了早期的王国。公元前2 千纪早期开始,一支可能从高加索地带迁徙至此的印欧语系部落最终征服并融合了哈蒂人,并沿用了哈蒂的名称、文化和传统,从而形成了赫梯人,建立赫梯王国(Hittites,包括:旧王国时期,约公元前18 世纪中期—公元前1450;帝国时期,约公元前1450 —公元前1180),安纳托利亚地区也迎来了前所未有的帝国时代。赫梯最重要的圣所,是都城哈图沙东部偏北3公里处的亚兹里卡亚(Yazılıkaya)万神殿,岩壁上的浮雕A 室和B室分别表现了哈图西里斯三世时期(Hattusili III,约公元前1275—公元前1250 在位)行进中的63 位神和64 位国王在内的人物形象,显示了赫梯人所谓“千神”的多神信仰。A 室中的63 位神,左壁除了源于美索不达米亚伊什塔尔女神(Ishtar)的战争女神绍什卡(Shaushka)和其两名随从外都是男性神,右壁为女性神,最终相会在中间位置的两位主神——站在两个山神上手持球形权杖的风暴之神(或天气之神)塔胡那(Tarḫunna)和太阳女神阿莉娜(Arinna)(图14)。风暴神在赫梯众神中占有统治地位,又被称为征服者、上天之王(King of Heaven)、大地之王(Lord of the land of Hatti)、战斗和胜利之神(the God of Battle and Victory)等,对于他的崇拜在后来的王国也普遍存在,亦可能是古希腊宙斯神的起源。

图14:亚兹里卡亚(Yazılıkaya)岩石圣所A 室浮雕中的主神风暴之神和太阳之神

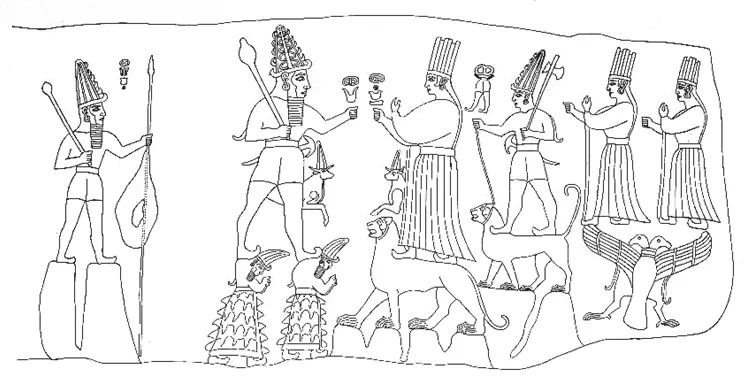

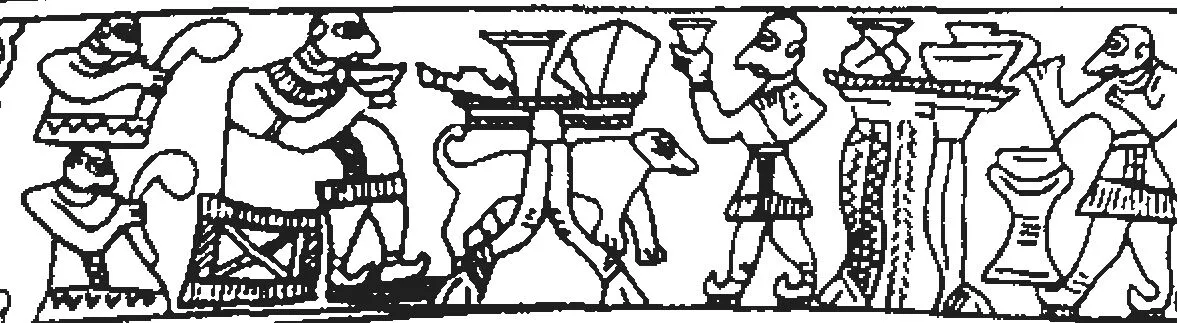

赫梯人的信仰也錾刻在他们的祭器上,例如纽约大都会艺术博物馆藏雄鹿形局部镶金的银器(图15a),口沿纹饰带表现了某种宗教仪式:蘑菇形香炉左侧坐着一位左手持鹰鸟右手持杯欲作啜饮状的女神;女神身后是倒放的双长矛、挂在墙上的箭囊、伏地蜷身的雄鹿,以及一棵圣树,树叶是四面对生逐节向上的;女神面前的香炉是逐节的,香炉右侧则是一位左手持鹰鸟右手持象征权威的弯曲杖(赫梯语kalmus)的神站在鹿背,接受来自前方三位祭司的供奉(图15b)。很明显,器身作跪伏的雄鹿形,以及纹饰中出现的两只雄鹿和两只鹰鸟,宣示了赫梯人源自草原的游牧特征。波士顿美术馆藏的一件拳形银器(图16a),口沿处錾刻的纹饰,表现了赫梯人的祭祀场景:风暴神牵着一头神牛走出城堡,神牛面前是高大的盛放供品的高柄多节托盘形祭坛;国王图特哈里三世(Tudhaliya III,约公元前1370—公元前1330在位)左手持多节弯曲杖,右手拿着水器前伸在祭坛前行浇奠礼;身后是鹰鸟和几位演奏祭祀礼乐的乐师;最后一人为下身是山状的牛角人,可能是山神;倒数第二人身份特别,衣着打扮似女性,手持长长的多节杖(图16b)[24]。

图15a:赫梯帝国雄鹿形祭祀场景银器,约公元前14 世纪—公元前13 世纪,美国纽约大都会艺术博物馆藏

图15b:雄鹿形银器器口纹饰展开线描图

图16a:赫梯帝国拳形祭祀场景银器,约公元前1370—公元前1330,美国波士顿美术馆藏

图16b:拳形器器口纹饰展开线描图

通过分析南高加索的特里亚莱蒂-瓦纳佐尔文化和赫梯帝国的祭祀场景图像可知,与神同时出现的圣树、祭坛(无论是底座饰有蹄类动物足的高柄祭坛还是高柄香炉,抑或是高柄多节托盘形祭坛)和象征权力的权杖,都是饰有节状装饰的,说明上述早期印欧语族的确存在“节状圣物”的崇拜。其实,赫梯人的宗教受到了胡里安人(Hurrians)文化的极大影响,二者几乎拥有共有的神明。公元前2 千纪初期,胡里安人居住在安纳托利亚以西的亚美尼亚高原和伊朗西北的扎格罗斯山区,其语言与后来铁器时代在安纳托利亚东部立国的乌拉尔图(Urartu,公元前9 世纪—公元前6 世纪)有关,亦被认为与古赫梯语和现代亚美尼亚语有亲缘关系,很多学者认为其当属于印欧语系。公元前18世纪至公元前16世纪,叙利亚和美索不达米亚北部是亚摩利和胡里安人(Amorite-Hurrian)混合的王国亚姆哈德(Yamhad,公元前1810—公元前1517)。其后,胡里安人又建立了米坦尼王国(Mitanni,约公元前1550—公元前1350),成为南方埃及第十八王朝(the Eighteenth Dynasty of Egypt,约公元前1575—公元前1308)和北方赫梯帝国的近邻和劲敌。带翅膀的太阳圆盘是世界上最古老的符号之一,公元前3 千纪起源于古埃及,一般认为与太阳相关的神灵联系在一起,象征君权神授的神圣权力。公元前2 千纪,双翼日盘已经普遍在地中海东岸、黎凡特地区流行,亚姆哈德时期的圆筒印章,饰有国王和女神面对一根多节植物上的双翼日盘而立(图17a)[25],另有天气神(Weather-god)等形象;赫梯帝国的一块饰板上,同样表现了二人(神)拥立太阳圆盘被多节植物所支撑的画面(图17b)[26];铁器时代,伊朗西北部基本被游牧民族占据,二人(神)拥立多节状圣物(权杖?)的画面开始出现(图17c)[27]。同时,对称、多节的圣树成为近东地区普遍流行的图像(图18a-d)[28]。可知在青铜时代中晚期至铁器时代的近东,节状圣物崇拜普遍流行,并和不同的信仰融合,产生了各种新图式。

图17a:亚姆哈德王国双翼日盘纹赤铁矿圆筒印章,公元前18 世纪,法国巴黎国立图书馆藏

图17b:赫梯帝国双翼日盘纹青铜饰板,公元前14世纪,土耳其安卡拉安纳托利亚文明博物馆藏

图17c:伊朗西北部出土的神兽纹银杯,公元前1200 —公元前1000,法国巴黎卢浮宫博物馆藏

图18a:米坦尼王国淡红色碧玉圆筒印章,公元前15 世纪—公元前14 世纪,大英博物馆藏

图18b:新亚述时期红玉髓圆筒印章上显示的阿达德神和伊什塔尔女神在圣树前相对而立,公元前9 世纪—公元前8 世纪,传伊拉克尼尼微(Nineveh,Iraq)遗址出土,大英博物馆藏

图18c:乌拉尔图王国国王铜头盔上的祭祀场景,公元前8 世纪,亚美尼亚卡尔米尔-布卢尔(Karmir Blour)出土,亚美尼亚历史博物馆藏

图18d:黏土烧制壁面装饰砖上的生命树和双羊,土耳其帕扎莱(Pazarlı,Turkey)出土,公元前6 世纪—公元前5 世纪,土耳其安卡拉安纳托利亚文明博物馆藏

关于印欧语族的节状圣物信仰,还有一个特别有意思的现象需要分析,那就是要回到公元前2 千纪早期至中期的高加索特里亚莱蒂-瓦纳佐尔文化,那件祭祀场景银杯中的底座饰有蹄类动物足的高柄祭坛(图10b)。这种祭坛,其实在相邻的亚美尼亚卡拉尚布“皇家陵墓”(Royal sepulchre in Karashamb)中出土的祭祀场景银杯中就有出现(图19a/b),其年代可追溯至公元前2000 年[29]。令人不可思议的是,在巴克特里亚-马尔吉亚纳,曾出土了一件同类型的青铜三足高柄器(图20)[30],考虑到该区域在青铜时代中期的发达程度,我们有理由相信BMAC 可能是这种有蹄类动物足的高柄祭器的发源地,这个蹄足—— 十分像马蹄。进入铁器时代,多节的蹄类动物足的高柄祭器广泛见于近东地区,不过已经演变为与祭祀相关的多节灯台(candelabrum)(图21a-c)[31]。

图19a:祭祀场景银杯,约公元前2000,卡拉尚布出土,亚美尼亚历史博物馆藏

图19b:卡拉尚布祭祀场景银杯中神明面前之底座饰有蹄类动物足的高柄祭坛

图20:青铜三蹄类动物足高柄器,约公元前2300—公元前1900巴克特里亚-马尔吉亚纳出土

图21a:新巴比伦时期在灯台前祈祷的印章纹饰,公元前625—公元前539

图21b:乌拉尔图铜灯台,公元前9 世纪—公元前6 世纪,土耳其托普拉卡莱(Toprak Kale)出土

图21c:新埃兰青铜灯座,公元前800—公元前600,伊朗胡齐斯坦阿尔詹(Ardjan,Khuzestan)出土,伊朗国家博物馆藏