典型农业流域不同类型池塘水体CO2排放特征*

陈嘉宁,肖启涛,刘臻婧,肖 薇,谢 晖,罗菊花,邱银国,胡正华**,段洪涛

(1:南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京 210044) (2:中国科学院南京地理与湖泊研究所,中国科学院流域地理学重点实验室,南京 210008) (3:湖南省气候中心,长沙 410118)

水域生态系统(湖泊、水库、河流和小型池塘等)是大气CO2收支估算的重要组成部分,在调节区域甚至全球气候变化方面发挥着至关重要的作用[1-3]。据估算,全球内陆水体的CO2排放量为2.42 Pg C/a,与陆地生态系统或海洋水体碳汇量处于相同数量级[3-4]。其中,池塘等水体由于水浅面积小,单位面积受纳更多的生源要素,致使其生物地球化学循环过程异常活跃,是大气CO2的重要自然排放源[5-7]。统计数据表明,小型池塘的面积约占全球湖泊总面积的8.6%,却不成比例地贡献了湖泊CO2总排放量的15%[1]。因此,开展小型池塘CO2排放研究对准确评估内陆水体在全球CO2收支格局中的贡献具有重要意义。

小型池塘具有雨洪滞蓄与旱涝调节的功能,且能服务于农业生产和生活,因此农业流域中分布着大量池塘景观水体[8-9]。同时,随着全球农业用地扩张,大量小型池塘也随之产生[9-10]。然而,目前池塘等小型水体CO2排放研究主要集中在城市景观中[5,11-12],对于农业流域中的小型池塘鲜有涉及。同时,池塘水体可提供多种生态服务功能,农业流域池塘不仅能灌溉农业,也具备蓄洪抗旱、消纳污染、水产养殖等多种功能[9]。但是,农业流域不同功能池塘CO2排放及其动态变化是否存在差异还存在未知。因此,为减少水域生态系统CO2收支估算的不确定性,亟需开展农业流域池塘CO2排放及其关键影响因素研究。

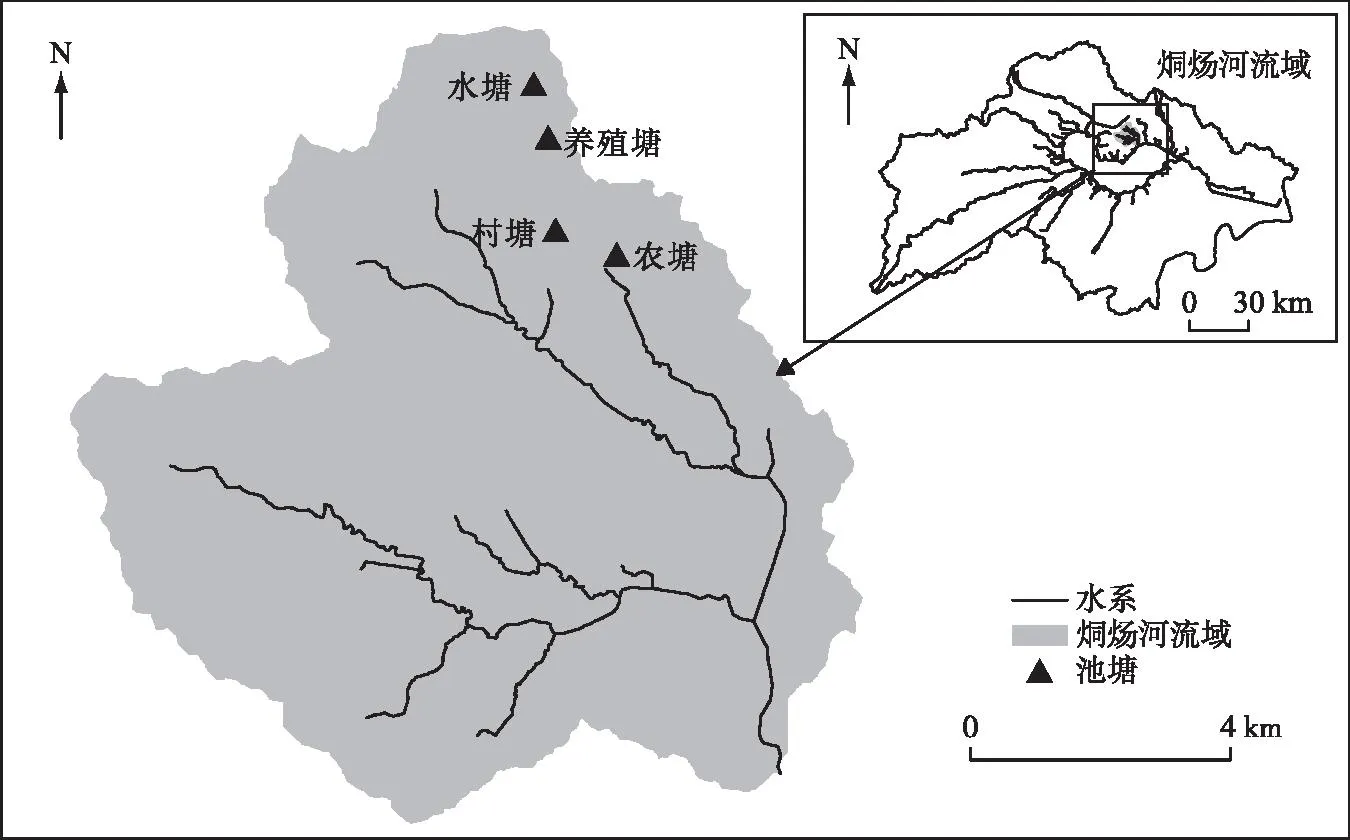

我国小型池塘数量居多,广泛分布于耕地密集的东部和南部区域,且多池塘景观也是我国农业流域的一大鲜明特色[9,13]。巢湖流域位于我国东部地区,流域内水系发达,分布着大量村落和农田,农作物种植比例高,且大量、广泛分布的池塘也是其最具特色的人文景观[14]。烔炀河流域是位于巢湖北岸一支入湖农业小流域,其地理景观和社会经济特征在巢湖农业流域中极具代表性。因此,研究选取烔炀河流域中4个用途不同的景观池塘(养殖塘、村塘、农塘和水塘),基于为期一年的野外观测,以明确典型农业流域内小型池塘CO2排放特征及其主要影响因素,为准确估算池塘水体CO2排放提供理论依据和科学参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

烔炀河是巢湖流域入湖的一条典型中小河流,全长约17 km,流域面积约为87 km2(图1),沿河两岸分布着大量村落、农田和小型池塘[15]。流域地处亚热带季风气候区,四季分明,水汽和热量条件较好,年平均气温约为22℃,年平均降雨量约为1120 mm[16]。随着烔炀河流域的发展,村落人口数量增加,生活污水排入池塘,农田开垦、水塘养殖等农业活动的持续进行,池塘水环境受到了严重的影响,且流域内农业面源污染源主要来自农村生活污水排放和种植业化肥流失等。本研究选取了4个用途不同的景观池塘(养殖塘、村塘、农塘和水塘,图1),其中,养殖塘(面积:3230 m2,水深:0.20 m)主要用于水产养殖,面积最小,水深最浅;村塘(面积:6590 m2,水深:0.35 m)位于村庄旁边,附近人口密度高,接收大量生活污水,主要功能是纳污;农塘(面积:3818 m2,水深:1.00 m)位于农田周边,附近种植大量农作物,受到农业灌溉、肥料施用等活动的影响,其主要功能是灌溉;水塘(面积:3578 m2,水深:0.60 m)周边以天然林地为主,主要功能是蓄水,受人为活动影响低。

图1 烔炀河流域地理位置及采样池塘Fig.1 Geographical location of the Tongyang River watershed and the sampling ponds

1.2 水样采集和水-气界面CO2通量计算

本实验以长期野外观测为主,在烔炀河流域4个不同功能景观池塘(养殖塘、村塘、农塘和水塘)设置采样点,采样时间为2020年9月-2021年9月的每月下旬,对上述池塘进行水样采集,在每个池塘设置采样点位,每次采样位置均保持不变,采样频率为每月一次,每次采样在一天内完成,在每个点位采集水样,用于水体溶存CO2浓度分析。在野外采样时,为保证气密性,将每个顶空瓶用丁基胶塞密封瓶口,并用铝盖压接,每个样品均预置2 g氯化钾,预先抽至真空并注入5 mL高纯氮气(摩尔分数≥99.999%)顶空。水样采集时,保持水面无扰动,用20 mL 针筒抽取表层15~20 cm 处的水样,并注意避免气泡产生。针筒在采集水样前需用待采水样清洗2~3 次,然后将16 mL 水样注入预先处理的32 mL 棕色顶空瓶内[17-18],采集完成后立即用密封胶密封针孔。采样结束后,将装有水样、密闭良好的棕色瓶立即倒置放入冷藏箱中,运回实验室进行处理分析。

在实验室分析时,先将每个水样剧烈摇晃5 min后静置,待瓶中气、液相达到动态平衡后,用带有三通阀的针筒采集瓶内气样,用Agilent-7890B气相色谱仪分析气样CO2浓度,最后基于物料平衡原理和亨利定律等,根据气相色谱分析的气样CO2浓度([CO2]g)等计算水体溶存CO2浓度([CO2]w),计算公式为[19]:

(1)

(2)

(3)

(4)

式中,[CO2]w是CO2在水中的原始浓度(μmol/L);[CO2]g是气相色谱仪分析得到的密闭采样瓶气相中的CO2浓度(μmol/L);[CO2]L是密闭采样瓶中液相中的CO2浓度(μmol/L);Vg是水样中气相部分的体积(mL);VL是水样中液相部分的体积(mL);x是有亨利系数和CO2在气相中分压计算得出的CO2气体在水中的摩尔分率,无量纲。

本研究基于水-气界面扩散模型,计算池塘水-气界面CO2交换通量(Fc),计算方程为:

Fc=k(Cw-Ceq)

(5)

式中,Fc为水-气界面CO2扩散通量(mmol/(m2·d)),Fc>0表示水体向大气释放CO2,Fc<0表示水体吸收大气中的CO2;Cw是根据气相色谱仪分析出的气样CO2浓度等计算出的水体溶存CO2浓度(μmol/L),即公式(1)计算出的值;Ceq是特定温度下水体表面的温室气体与大气中温室气体达到平衡时的CO2浓度(μmol/L);k是水-气界面CO2气体交换系数(m/d),计算方程为:

(6)

(7)

式中,Sc是CO2的施密特数,无量纲;Sc600是20℃时的施密特数600;k600是施密特数为600时对应的k值;n是与风速U10相关的函数,U10≤3.7 m/s时,n=1/2;U10>3.7 m/s时,n=2/3;U10是10 m高度处的风速,通过观测高度的风速计算得到[19]。

1.3 环境变量获取

1.4 数据处理

本研究数据的统计分析使用SPSS 22.0中的相关分析方法(Pearson correlations)分析数据之间的相关性;使用单因素方差分析方法(one-way ANOVA)分析数据之间的差异性;使用最小显著性差异法(LSD)检验差异是否显著。数据的绘图使用Origin 2021。

2 结果与分析

2.1 环境变量特征

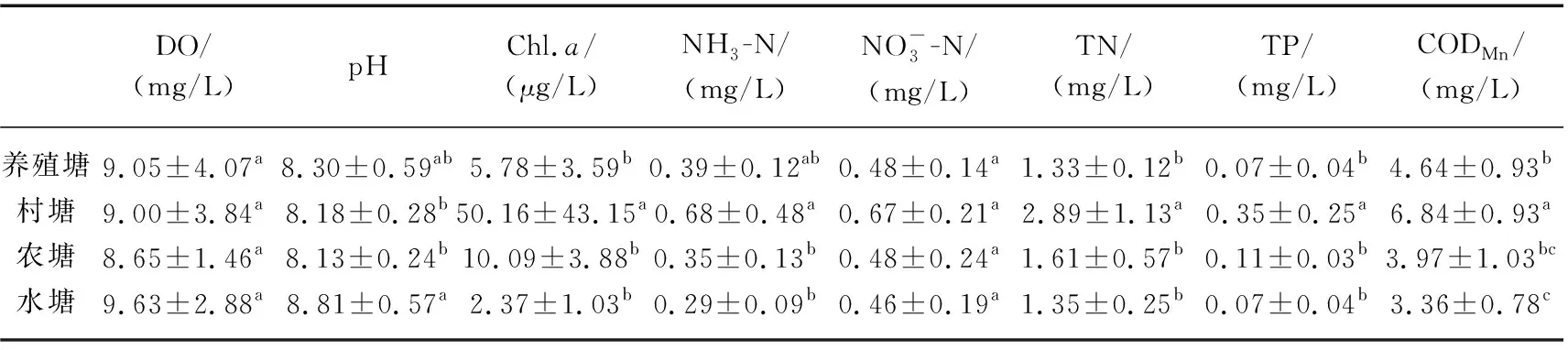

从2020年9月-2021年9月烔炀河流域小型景观池塘水温、Chl.a、DTN的逐月变化(图2)可见,4个景观池塘水温均表现出明显的季节变化特征,且变化趋势一致,夏季水温显著(P<0.05)高于其他3个季节。养殖塘、村塘、农塘和水塘Chl.a浓度的全年均值依次为(5.78±3.59)、(50.16±43.15)、(10.09±3.88)和 (2.37±1.03) μg/L。养殖塘、农塘和水塘的Chl.a浓度无明显季节变化趋势。村塘全年平均Chl.a浓度显著高于其他池塘(P<0.05),并且2021年3月(81.80 mg/L)和2021年9月(144.85 mg/L)显著高于其余月份(P<0.05)。此外,4个景观池塘营养盐浓度也呈现出巨大差异。以DTN为例,村塘的DTN浓度显著高于其他3个池塘(P<0.05),并在2020年11月(2.73 mg/L)和2021年6月(2.85 mg/L)出现极大值。

图2 观测期间4个池塘水温、Chl.a和DTN浓度的逐月变化Fig.2 Monthly variation of water temperature,Chl.a and DTN concentrations in the four ponds

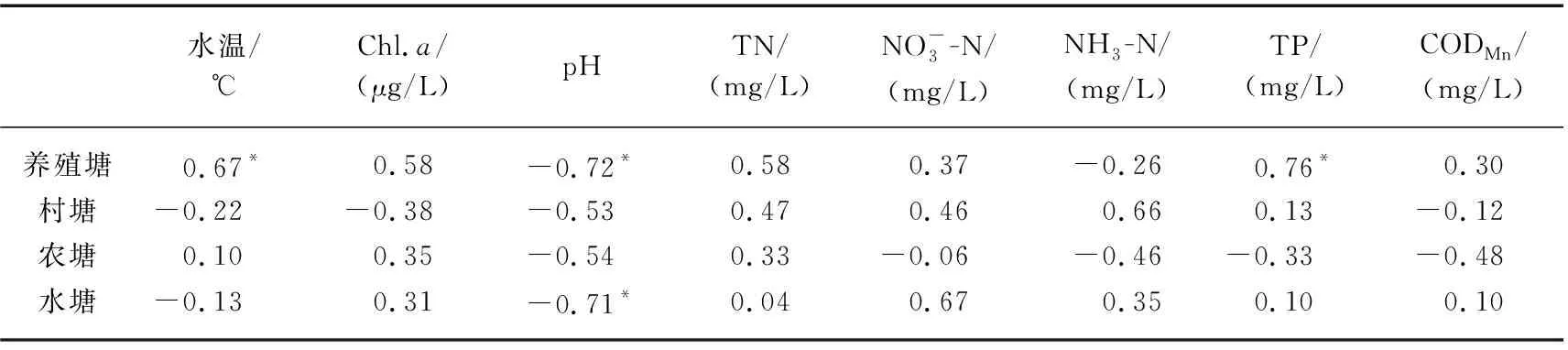

表1 观测期间4个池塘水体的理化参数*Tab.1 Basic physicochemical parameters of four ponds during the observation period

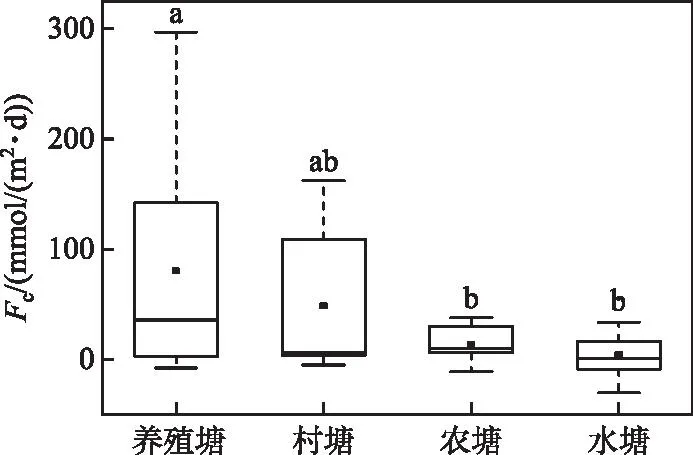

2.2 不同池塘CO2通量对比分析

CO2通量在4个池塘之间差异明显,从高到低依次为:养殖塘>村塘>农塘>水塘,且养殖塘CO2排放通量全年均值显著(P<0.05)高于农塘和水塘(图3)。总体上看,4个不同景观池塘CO2通量均值均为正值,表明该农业流域池塘是大气CO2的排放来源。此外,养殖塘和村塘是大气CO2的热点排放源,其CO2年均排放量(养殖塘:(80.37±100.39) mmol/(m2·d),村塘:(48.69±65.89) mmol/(m2·d))分别是水塘排放量((4.52±23.26) mmol/(m2·d))的18和11倍;农塘CO2全年均排放量((13.50±15.81) mmol/(m2·d))是水塘的3倍。

图3 不同功能池塘CO2通量的对比分析(不同字母表示差异性显著,P<0.05)Fig.3 Spatial variation of CO2 fluxes in the four ponds with different landscapes

2.3 CO2通量的时间变化

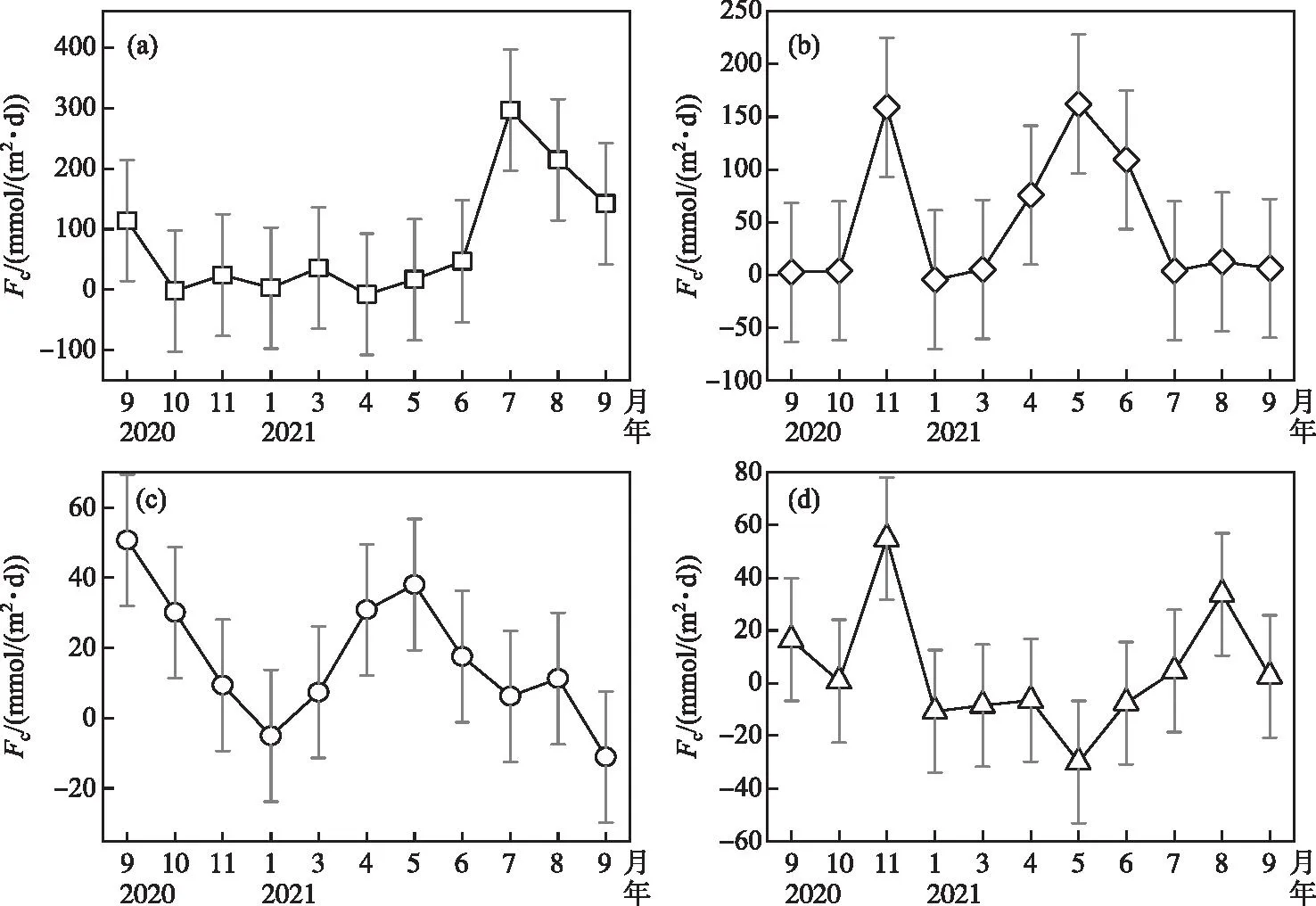

连续观测发现不同类型的景观池塘CO2通量均表现出显著的时间变化(图4),养殖塘和村塘季节变化显著,农塘和水塘无明显变化趋势。研究结果表明,养殖塘的CO2通量存在显著的季节变化特征,其中,夏季显著(P<0.05)高于其他季节,CO2排放最大值出现在2021年7月,为296.81 mmol/(m2·d),是CO2强源,最小值出现在2021年4月,表现为CO2吸收汇(-7.65 mmol/(m2·d))。村塘存在两个峰值,分别在2020年11月(158.86 mmol/(m2·d))和2021年5月(162.26 mmol/(m2·d)),但在2021年1月表现为CO2弱汇(-4.71 mmol/(m2·d));农塘CO2通量随时间呈“降低-升高-降低”的趋势,变化幅度相对较小;水塘在冬季和春季表现为CO2汇,最大CO2吸收出现在2021年5月(-29.97 mmol/(m2·d)),夏季和秋季表现为CO2排放源,最大排放通量为54.90 mmol/(m2·d),但仅为养殖塘最大值的1/5。

图4 不同功能池塘CO2通量的时间变化(a.养殖塘;b.村塘;c.农塘;d.水塘)Fig.4 Time variation of CO2 fluxes in the four ponds with different landscapes (a. aquaculture pond; b. village pond; c. agricultural pond; d. storage pond)

2.4 CO2通量变化的影响因素

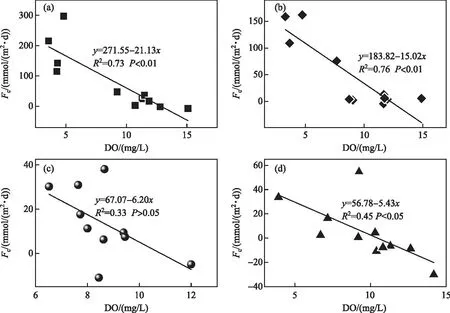

基于CO2与水环境指标的同步观测研究结果表明,DO浓度对水体CO2通量变化有较好的指示性。4个景观池塘逐月CO2通量与DO浓度的相关性分析结果(图5)表明,养殖塘、村塘和水塘的CO2通量与DO浓度呈显著负相关,DO浓度分别影响其73%(R2=0.73,P<0.01)、76%(R2=0.76,P<0.01)和45%(R2=0.45,P<0.05)的CO2通量变化,水体有机碳分解消耗氧气,降低了水体DO浓度,由此可见,DO浓度是CO2通量的重要影响因子。但农塘CO2通量与DO浓度无显著相关性(R2=0.33,P>0.05)。

图5 不同功能池塘CO2通量与DO的时间相关性(a.养殖塘;b.村塘;c.农塘;d.水塘)Fig.5 Temporal correlation between CO2 flux and DO in the four ponds with different landscapes (a. aquaculture pond; b. village pond; c. agricultural pond; d. storage pond)

表2 CO2通量与水体理化指标的时间相关性Tab.2 Temporal correlation between CO2 flux and water environmental factors

图6 不同功能池塘CO2通量与DTN的时间相关性(a.养殖塘;b.村塘;c.农塘;d.水塘)Fig.6 Temporal correlation between CO2 flux and DTN in the four ponds with different landscapes (a. aquaculture pond; b. village pond; c. agricultural pond; d. storage pond)

3 讨论

3.1 不同景观池塘CO2排放强度差异

本文中不同景观池塘平均CO2通量均为正值,是大气CO2排放源,这与之前对小型池塘以及湖泊水体的研究结果一致[1-2,12,20]。但是,本研究发现CO2排放通量在4个不同景观池塘呈现出显著的差异,其中养殖塘的CO2排放量最高(图3),达到 (80.37±100.39) mmol/(m2·d),是水塘CO2排放量的18倍。与本研究结果类似,之前相关研究也表明养殖水体是大气CO2等温室气体的重要排放源[21-22]。在水产养殖的过程中,由于饵料的投放导致外源碳氮营养物质输入增加,过量的外源负荷为水体CO2的产生和释放等提供了便利条件[23-24]。同时,养殖塘面积小,水深浅,饲料以及浮游生物粪便中的有机物易沉降到池塘底部,并逐渐与沉积物混合可显著刺激沉积物中CO2的生成和排放等[25]。值得注意的是,以往研究发现养殖塘CO2通量呈“排放-吸收”交替变化的特征[26-27],本研究中发现采样期间农业流域养殖塘几乎一直是大气CO2排放源(图4),因此在水域生态系统CO2收支估算中需要重点关注农业流域养殖水体。

本研究表明村塘和农塘也是大气CO2的重要排放源。村塘和农塘CO2排放量仅次于养殖塘(图3),其均值排放量分别为 (48.69±65.89)和 (13.50±15.81) mmol/(m2·d),是水塘CO2排放量的11和3倍。村塘因承载居民生活污水,有着最高的营养盐负荷(表1)。一方面,大量来自污水的营养物质汇入池塘,较高的氮、磷负荷刺激了水体微生物原位呼吸进而促进水体CO2的产生[28-29];另一方面,污水的输入直接增加了外源CO2的输入,提高水体CO2的溶存浓度和排放潜力[12,30-31]。农塘受农业活动的影响,农田灌溉排水、淋溶径流和土壤侵蚀导致大量外源负荷进入农塘中,同时农业化肥的施用也会使农塘营养盐负荷增加,直接引起水体理化状况(如水体DO、氮磷浓度等)的变化,进而影响水体CO2排放[24,28,32-33]。同时,DO浓度及其分布对水体生源要素的循环有重要影响,决定水体中有机物降解途径及产物。外源负荷输入促进水体代谢,增加了氧气消耗和CO2的产生;NH3-N等营养盐增加可加强水体呼吸作用,促进水体CO2的产生和排放。值得注意的是,尽管农塘和村塘均受人为活动影响,但农塘CO2排放低于村塘,其可能原因可能是农塘的污染负荷低于村塘,同时,农田大量灌溉排水可能对其CO2产生了稀释作用,减少了水体CO2排放[34-35]。

水塘具有最低的CO2排放通量,全年均值为 (4.52±23.26) mmol/(m2·d)。水塘远离村庄,受人类活动影响最小,其周边以天然林地为主,林地具有固定吸收养分、拦截地表径流的作用,减少了流入水塘的养分和有机质[36]。由于水塘营养盐负荷等明显偏低(表1),本研究水塘CO2排放明显低于其他景观池塘。值得注意的是,水塘pH显著高于其他水体(养殖塘、村塘和农塘,表1),且水塘CO2通量与pH表现为显著负相关关系(表2),这与之前在低营养盐负荷水体的研究结果相一致[24,37-38]。同时,尽管目前多数研究表明小型池塘是大气CO2的排放源[10,12,39],但本研究发现不同功能用途的池塘CO2排放差异巨大。因此,在评估小型池塘CO2排放时,要尤其关注其周边土地利用类型和景观格局等[40-41]。

3.2 CO2排放变化的控制因素

不同池塘CO2排放的差异可能与其水环境特征紧密相关。本研究发现DO浓度对CO2通量具有较好指示性,养殖塘、村塘和水塘CO2通量与DO浓度呈显著负相关,分别控制73%、76%和45%的CO2通量的变化(图5)。水体中的营养物质的分解、浮游生物的呼吸作用、底栖生物的有氧呼吸等均会消耗氧气,从而降低DO浓度,释放出CO2[42]。已有研究表明,随着水体富营养化程度增加,DO浓度与CO2通量之间的负相关将越来越显著[43]。黄婷等的研究表明,DO浓度与CO2通量的显著负相关关系证明调控CO2通量的关键过程是景观水体代谢[12]。本研究中养殖塘和村塘接收大量外源负荷,CO2排放很高,但其DO浓度却相对较低(表1),表明外源污染物增加促进了水体代谢,增加了氧气的消耗和CO2的产生。值得注意的是,水塘营养盐负荷较低,但其DO浓度与CO2通量呈显著负相关,考虑到水塘有较高的DO浓度(表1),其可能源于水体光合作用产生DO而消耗CO2[12,24]。综上,DO浓度是农业流域池塘水体重要的环境指标,可表征和指示水体CO2的变化。

本研究发现营养盐是CO2通量的重要影响因素,但在不同功能景观池塘的表现不同。研究结果表明,养殖塘和村塘DTN浓度与CO2通量呈显著正相关(图6),养殖塘TP浓度与CO2通量呈显著正相关(表2),但在农塘和水塘中营养盐对CO2变化的影响不显著。在水产养殖的过程中,养殖塘接纳高强度的外源(饲料投放)碳氮供给,营养盐和有机质负荷高,强烈影响水体的碳氮循环[15,44]。村塘接收大量生活排污,营养盐负荷较高,DTN浓度显著高于其他池塘(表1),水体中氮的增加刺激了原位微生物的异养代谢,驱动了CO2的产生和排放[12],因此养殖塘和村塘DTN浓度与CO2通量呈显著正相关。值得注意的是,养殖塘TP浓度相对偏低(表1),但却是CO2通量变化的重要驱动因子,可能是因为受到养殖活动影响,水体有机质丰富,磷素可能是控制水体有机质降解及其CO2产生的限制性因子[20,45]。农塘受到灌溉和施肥等农业活动影响,因此其CO2排放模式受到多因子的综合调控,进而可能“掩盖”了营养盐对其CO2排放的影响[15,32,46-47]。

许多研究结果表明水温是水体CO2通量的重要驱动因子[12,28,48]。但本研究结果显示,水温对不同景观池塘CO2通量的影响程度不同。水温是养殖塘CO2排放的关键驱动因子,控制养殖塘45%的CO2通量变化(R2=0.45,P<0.05)。Xiao等研究表明,在高养分负荷的水体中,CO2通量和水温的相关性更加显著[28]。养殖塘营养丰富,水温升高促进了塘内微生物和藻类植物呼吸和有机物分解,并提高了原位CO2的生成速率[28,36]。但在村塘、农塘和水塘中,水温与CO2通量无显著相关关系。村塘和农塘由于接收大量生活污水和农田用水,大量外源负荷改变了水体理化状况,营养物质的供应可能超过了水温对微生物代谢的控制,最终导致水温与CO2通量无显著相关性[49]。因此,温度可能不是人类活动强干扰水体CO2排放的直接驱动因子,在评估全球升温对水体CO2排放影响时需要考虑人为活动的调控效应。

3.3 农业流域池塘CO2排放综合分析

烔炀河流域不同池塘CO2通量全年均值均为正值,是大气CO2的源,向大气中排放CO2。流域池塘水-气界面CO2排放通量的均值为 (37.31±67.47) mmol/(m2·d),是该流域内湖泊水体CO2排放通量(5.61 mmol/(m2·d))的近7倍[31]。全球统计数据表明小型池塘是大气CO2的重要排放源,本研究中池塘水体CO2排放通量是同等大小全球池塘水体CO2平均排放通量(21.21 mmol/(m2·d))的近2倍[1]。前期研究发现高营养盐负荷水体是CO2的显著排放源,然而不及本研究中农业流域池塘水体CO2排放通量的1/2[19,50]。考虑农业流域池塘数量多,分布多,且随着全球农业用地扩张,产生大量小型池塘[9-10]。因此,在评估内陆水体在全球CO2收支的贡献时,农业流域池塘水体的作用不容忽视。

本研究中养殖塘、村塘的CO2排放通量分别是水塘CO2排放通量的18、11倍,是大气CO2的热点排放区域。养殖塘的CO2排放通量高达 (80.37±100.39) mmol/(m2·d),是同样大小全球池塘CO2排放通量(21.21 mmol/(m2·d))的近4倍[1],与城市高污染负荷小型景观水体CO2排放通量(78.6 mmol/(m2·d))相当[12]。养殖塘和村塘受到饲料投放、生活污水排入影响,其CO2通量要明显高于全球同样大小面积池塘CO2通量(21.21 mmol/(m2·d))[1]和全球湖库水体排放均值(24.4~41.4 mmol/(m2·d))[3],是不容忽视的CO2排放源,需重点关注。此外,随着经济发展和人口增加,越来越多的池塘会受到人为活动的干扰[51],同时,为满足日益增加的人口对鱼类蛋白质的需要,池塘养殖的规模和面积会逐渐增加[52]。因此,为准确估算内陆水体对大气CO2收支的影响,需要重点关注受人为活动扰动强烈的养殖塘和村塘CO2动态变化。

4 结论

1)经为期一年的现场实测,发现烔炀河流域池塘水体全年平均CO2排放量为 (37.31±67.47) mmol/(m2·d),与其他研究相比,烔炀河流域池塘水体具有较高的CO2排放通量,是大气CO2不容忽视的排放源,在未来水体CO2收支估算中需要予以关注。

2)流域不同功能和用途的池塘水体CO2排放差异显著,CO2排放峰值出现在受农业活动(水产养殖等)和生活污水排放影响较大的池塘水体中,高营养负荷显著促进了流域池塘水体CO2排放,致使养殖塘、村塘和农塘的CO2排放通量分别为自然蓄水塘((4.52±23.26) mmol/(m2·d))的18、11和3倍,是不容忽视的CO2排放源。

3)总体上溶解氧和营养盐可解释流域池塘水体CO2排放的动态变化,但不同景观池塘CO2变化的控制因素有所不同。因此,为减小农业流域水体CO2排放估算的不确定性,应综合考虑多因素的综合调控作用。