音乐情绪感知跨文化研究的现状与挑战

黄 君

音乐是人类不同的文明体系中都普遍存在的一种文化形态。我们所知的每一个文化群体,几乎都存在某种形式的音乐活动,但其形式和声音、其所处的环境、其在社会中的作用以及它对演奏者或聆听者的意义都是极其多样的。跨文化的研究方法可以为音乐认知领域的研究提供新的视角,从根本上揭示不同文化中人们的音乐认知过程和认知基础,阐释音乐文化心理的差异性和共同性。

跨文化音乐认知的研究涉及多个方面,其中音乐情绪感知备受研究者的关注。音乐表达的情绪是否可以跨文化共享?对音乐情绪的识别和体验是否具有普遍性或文化特异性?这些都是研究者着力考察的方面。本文旨在对有关音乐情绪跨文化感知的实证研究及核心问题进行较为系统的梳理,以期有助于国内研究的发展,增进对不同文化背景下人类音乐行为的理解。

一、音乐情绪跨文化感知的相似性与差异性研究

(一)基于情绪识别的研究

人的情绪感知在多大程度上受到文化体验的影响,这是文化心理学中存在争议的问题之一。大量研究表明,不同文化背景的人们对于陌生文化中音乐表达的基本情绪如快乐、悲伤、愤怒、恐惧等,既存在跨文化识别的相似性,也存在差异性。

安德鲁·格雷戈里(Andrew Gregory)和尼古拉斯·瓦尼(Nicholas Varney)要求来自欧洲和印度的成年人在聆听西方古典音乐、印度古典音乐和新世纪音乐(New Age music)的各种片段之后,从海芙那形容词核对表①Kate Hevner, “Experimental Studies of the Elements of Expression in Music,” The American Journal of Psychology, 1936,48, pp. 246-268. 海芙那形容词核对表是一个由8 簇67 个形容词构成的量表,用于测量特定的音乐刺激所带来的情绪反应。的修订版中选择合适的形容词来描述自己的情绪反应,并指出其中一些描述一年中不同季节的音乐片段所对应的季节。对于新世纪音乐,还要求从四个标题选项中选出他们认为正确的标题。结果显示,两组来自不同文化群体的被试在情绪形容词的选择上存在着很多细微的差异。研究者认为,音乐情绪的识别反应更多地取决于文化传统,而不是音乐的内在特性。②Andrew Gregory, Nicholas Varney, “Cross-Cultural Comparisons in the Affective Response to Music,” Psychology of Music,1996, 24, pp. 47-52.

劳拉-李·鲍克威尔(Laura-Lee Balkwill)和威廉斯·福德·汤姆森(William Forde Thompson)考察了加拿大被试对12 段分别表达快乐、悲伤、愤怒与平静等基本情绪的印度斯坦拉格(Hindustani Raga)的情绪识别。首先要求被试确定音乐片段表达的最主要的情绪并用李克特(Likert)九点量表对其表达程度进行评定(1 为没有表达,9 为强烈地表达),然后用九点量表对每段音乐的4 个特征变量(速度、节奏和旋律的复杂度、音高范围)及可能表达的其他3种情绪进行评定。结果表明,加拿大被试能准确地识别出印度斯坦拉格所表达的情绪,对情绪的评分与对音乐结构特征的评分密切相关。③Laura-Lee Balkwill, William Forde Thompson, “A Cross-Cultural Investigation of the Perception of Emotion in Music:Psychophysical and cultural cues,” Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 1999, 17 (1), pp. 43-64.鲍克威尔和汤姆森据此提出线索冗余模型(Cue redundancy model)来解释音乐情绪的跨文化感知。根据这个模型,听众可以使用普遍存在的音乐内在线索或特定于文化的线索来感知音乐表达的情绪。普遍的内在线索是指那些不需要文化接触就可以理解的音乐要素或特定的心理物理线索,这意味着来自不同文化背景的听众可以依赖一组相似的特征来解码音乐中的情绪,存在跨文化识别的相似性。特定于文化的线索是通过文化习俗习得的音乐代码,听者对自己所属文化内音乐的情绪识别往往优于来自其他文化的被试,呈现出群内优势效应。

维沙尔·米迪亚(Vishal Midya)等的研究也使用了印度斯坦拉格,来自印度和非印度文化的被试对24 条印度斯坦拉格在8 个情绪维度上进行了评分。研究结果显示了被试识别不同音乐情绪的普遍性。④Vishal Midya, Jeffrey Valla, Hymavathy Balasubramanian, Avantika Mathur, Nandini Chatterjee Singh, “Cultural differences in the use of acoustic cues for musical emotion experience,” PLoS ONE, 2019, 14(9): e0222380. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0222380.访问日期:2023 年2 月5 日。稳健回归分析(robust regression analyses)和机器学习方法(machine learning method)表明,调性能最好地解释印度被试的情绪评定,而节奏是非印度被试识别情绪的主要因素。权秀珍(Soo-Jin Kwoun)等认为,印度斯坦拉格音乐只代表一种非西方音乐的风格,其特征可能比其他非西方的传统音乐更容易被西方听众解码。⑤Soo-Jin Kwoun, “An Examination of Cue Redundancy Theory in Cross-Cultural Decoding of Emotions in Music,” Journal of Music Therapy, 2009, XLVI (3), pp. 217-237.因此,他们以韩国传统音乐作为刺激材料,以韩国和美国的老年人、年轻人为被试,探讨文化和音乐的特征如速度、响度或清晰度等的变化对音乐情绪知觉的影响。研究结果同样显示了音乐情绪感知的跨文化相似性和差异性。

托马斯·弗里茨(Thomas Fritz)等选择了文化上相对孤立的非洲土著玛法人(Mafa)为被试,比较他们和西方被试识别西方音乐中3种基本情绪(快乐、悲伤、害怕/恐惧)的能力。⑥Thomas Fritz, Sebastian Jentschke, Nathalie Gosselin, Daniela Sammler, Isabelle Peretz, Robert Turner, Angela D. Friederici,and Stefan Koelsch, “Universal Recognition of Three Basic Emotions in Music,” Current Biology, 2009, 19, pp. 573-576.这两个群体都不熟悉对方文化中的音乐。结果表明,西方音乐片段中表达的基本情绪能被玛法被试和西方被试普遍识别,两组被试对情绪的识别和判断都依赖于速度和调式特征。

维罗尼卡·布施(Veronika Busch)等人编制了一套音乐情绪感知测试,包含18 个由各种独奏乐器演奏的、表达6 种基本情绪(快乐、愤怒、厌恶、惊讶、悲伤和恐惧)的音乐片段。⑦Veronika Busch, Anne Kathrin Nickel, Thomas K. Hillecke, et al., “Musikalische und mimische Emotionserkennung: Eine Pilotstudie mit psychiatrischen Patienten [Musical and facial emotion recognition: A pilot study with psychiatric patients],”Zeitschrift für Muzik-, Tanz-und Kunsttherapie, 2003, 14(1), pp. 1-8.克里斯蒂娜·莫恩(Christine Mohn)等采用这18 个音乐片段对挪威大学生进行了测试。⑧Christine Mohn, Heike Argstatter, Friedrich-Wilhelm Wilker, “Perception of Six Basic Emotions in Music,” Psychology of Music, 2011, 39(4), pp. 503-517.实验结果显示,尽管被试对音乐片段的情绪识别正确率有很大的差异,例如快乐和悲伤比其他情绪更容易识别,但是被试都可以识别出这些陌生的音乐片段中表达的6 种基本情绪。海克·阿格斯塔特(Heike Argstatter)将研究扩展到亚洲,采用这套音乐测试材料对欧洲(德国和挪威)和亚洲(韩国和印度尼西亚)被试进行了比较。⑨Heike Argstatter, “Perception of Basic Emotions in Music: Culture-specific or multicultural?” Psychology of Music, 2016,44(4), pp. 674-690.研究显示,音乐片段中的6 种情绪都可以得到跨文化的准确识别。快乐和悲伤是最能被普遍识别的情绪,尤其是对印尼被试而言。由于文化接近性,两组欧洲被试(德国和挪威)和两组亚洲被试(韩国和印度尼西亚)存在相似的识别准确率,欧洲被试的识别准确率优于亚洲被试,出现了群内优势。

彼得里·劳卡(Petri Laukka)等不仅关注基本情绪的识别,还考察了对非基本情绪(如庄严、幽默)的识别。⑩Petri Laukka, Tuomas Eerola, Nutankumar S. Thingujam, Teruo Yamasaki, Grégory Beller, “Universal and Culture-Specific Factors in the Recognition and Performance of Musical Affect Expressions,” Emotion, 2013, 13(3), pp. 434-449.他们采用表达不同情绪的瑞典民乐、印度斯坦音乐、日本传统音乐和西方古典音乐作为刺激材料,要求来自瑞典、印度和日本的被试在聆听音乐后从情绪形容词列表中选择一个最能描述他们内心情绪反应的形容词。除自己文化内的音乐和西方音乐外,所有被试都不熟悉其他文化中的音乐。研究发现,听者识别不同文化的音乐所表达情绪的准确度高于机遇水平,对文化内音乐的情绪识别的准确率高于陌生文化中的音乐,对基本情绪的识别准确率高于对非基本情绪的识别。

(二)基于情绪体验的研究

情绪研究中一直存在着认知主义(cognitivist position)和情绪主义(emotivist position)这两种不同的观点。认知主义主张听者可以识别出音乐中表达的情绪,但不会诱发这种情绪。情绪主义认为听者不仅能识别音乐中的情绪,还能真实地体验到这种情绪。已有的相关研究大多采用情绪识别的范式,少量研究采用神经生理测量的方法和自我报告的方法考察了被试聆听音乐时的情绪体验。

埃莉奥诺拉·J. 拜尔(Eleonora J. Beier)等通过生理测量全程记录了来自3 种不同文化的被试在聆听西方古典音乐、中国传统音乐和印度斯坦拉格音乐时的颤栗反应(chill),要求被试聆听音乐片段之后采用李克特五点量表对自己的音乐体验进行评定,包括对音乐的喜爱程度、注意等。⑪Eleonora J. Beier, Petr Janata, Justin C. Hulbert, and Fernanda Ferreira, “Do You Chill When I Chill? A Cross-Cultural Study of Strong Emotional Responses to Music,” Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2020, http://dx.doi.org/10.1037/aca0000310.访问日期:2023 年2 月5 日。研究中还让被试对音乐片段的心理声学特征如响度、明亮度和粗糙度进行了评定。结果显示,不管被试是否熟悉所聆听的音乐,不同音乐条件下产生的颤栗次数没有显著的差异。声学分析发现,响度、亮度和粗糙度的峰值时间与听音乐时出现颤栗的时间相关。他们得出结论,不管一个人的文化背景如何,相似的声学特征可以诱发跨文化的强烈情绪反应。颤栗次数还与被试自我报告的对音乐的注意、对音乐的情绪评价以及音乐对情绪的影响程度有关,但与被试对音乐的喜爱程度无关。这项研究反驳了音乐情绪意义完全是在文化习俗中产生的观点,并支持音乐表达情绪方式的某些方面可以跨文化共享。不过,研究者认为情绪只是音乐表达的一个方面,这个研究并不否认文化语境和文化适应在音乐传播中的重要性。

奥克·埃格曼(Hauke Egermann)等将非洲被试与加拿大被试进行了比较,40 名刚果雨林中不熟悉西方音乐文化的俾格米人(Pygmies)和40 名不熟悉刚果音乐的加拿大被试随机聆听了19 段音乐(其中8 段为俾格米音乐,11 段为西方音乐),测量并记录了他们的主观感觉(效价和唤醒度)、外周生理活动(peripheral physiological activation)和面部表情。⑫Hauke Egermann, Nathalie Fernando, Lorraine Chuen and Stephen McAdams, “Music Induces Universal Emotion-Related Psychophysiological Responses: Comparing Canadian listeners to Congolese Pygmies,” Frontiers in Psychology, 2015, 5,Article 1341.研究结果表明,尽管两组被试对音乐的情绪效价评定不同,但由音乐诱发的唤醒水平和生理活动的增加是相似的。这可能基于相当普遍的、独立于文化的反应机制,基于音乐的声学特性,如节奏、音高、音色等。

王鑫等研究了音色对跨文化音乐情绪感知的影响。⑬Xin Wang, Yujia Wei, Lena Heng and Stephen McAdams, “A Cross-Cultural Analysis of the Influence of Timbre on AffectPerception in Western Classical Music and Chinese Music Traditions,” Frontiers in Psychology, 2021, 12, Article 732865.48 段音乐刺激材料来自一首中国传统音乐作品和一首西方古典音乐作品,分别用6 种不同的乐器(二胡、笛子、琵琶、小提琴、长笛和吉他)来演奏并表达快乐、悲伤、愤怒、平静4种不同情绪,西方和中国的音乐家、非音乐家在聆听每段音乐后采用九点量表对效价、紧张唤醒(tension arousal)、能量唤醒(energy arousal)、对音乐偏好和熟悉度进行了评定。方差分析显示,被试的文化背景对音乐情绪体验的影响大于音乐训练对情绪体验的影响。不过,音乐家的情绪识别更清晰,也表现出更复杂的情绪体验。研究者认为,对音乐情绪评定出现的相似性源于特定乐器的音色和表演技术引起的相似声学特征。

(三)基于新领域的研究

胡晓和李仁河(Jin Ha Lee)指出,在音乐信息检索领域(Music Information Retrieval,MIR),人们如何判断音乐中所表达的情绪还未得到很好的研究。⑭Xiao Hu, Jin Ha Lee, “A Cross-cultural Study of Music Mood Perception between American and Chinese Listeners,” 13th international Society for music information retrieval conference, ISMIR 2012, pp. 535-540.已有研究大多集中于西方流行音乐或古典音乐,而文化多样性问题在MIR领域变得越来越重要,因为音乐正越来越多地通过全球可访问的网站和各种社交媒体被跨文化地欣赏。要更好地理解MIR 的多元文化问题,特别是不同文化背景的人如何感知音乐的情绪,这是一个挑战。他们运用在线音乐心境调查比较了美国被试和中国被试对30 首西方歌曲的情绪判断。结果显示,两组被试的情绪判断存在显著差异,出现了群内优势。对某一些音乐流派的情绪识别似乎更难在两个群体中达成一致。2014 年,他们进一步对来自美国、韩国和中国的被试从音乐情绪感知、音乐特征和听者特征3个方面进行了比较。⑮Jin Ha Lee, Xiao Hu, “Cross-cultural Similarities and Differences in Music Mood Perception,”in iConference 2014 Proceedings,pp. 259-269.这个研究不仅沿用了比较西方被试和非西方被试的范式,还同时比较了韩国和中国这两个非西方的文化群体。研究结果显示,3 个文化群体的被试对音乐片段的情绪感知在总体上存在差异,韩国和中国的听众虽然都代表非西方的被试群体,但他们之间也存在差异。这个研究有助于进一步了解文化背景如何影响音乐情绪感知,对建立跨文化的全球MIR 系统也有一定的启示。

布伦农·博茨(Brennon Bortz)等的研究基于EiM(Emotion in Motion)数据库。这个数据库收集了大量来自不同文化的被试聆听音乐时的心理生理反应和自我报告的情绪反应,以此来探索人类情绪与音乐之间的关系。博茨等认为,EiM 数据库为进一步探索文化多样性人群之间的音乐情绪反应的相似性和差异性提供了可能性,对情感计算领域的研究有重要的启示。⑯Brennon Bortz, Javier Jaimovich, R. Benjamin Knapp, “Cross-Cultural Comparisons of Affect and Electrodermal Measures While Listening to Music,” 2019 8th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII),Cambridge, UK, 2019, pp. 55-61.

二、音乐情绪跨文化感知的脑机制研究

已有研究中对跨文化音乐情绪感知的脑机制研究较少。史蒂文·J. 莫里森(Steven J.Morrison)等曾使用fMRI 技术比较了美国的音乐专业被试和非音乐专业被试聆听文化内(西方音乐)和文化外的音乐(中国音乐)时大脑激活模式的差异。⑰Steven J. Morrison, Steven M. Demorest, Elizabeth H. Aylward, Steven C. Cramer, and Kenneth R. Maravilla, “fMRI investigation of cross-cultural music comprehension,” NeuroImage, 2003, 20, pp. 378-384.研究假设是被试对文化上熟悉和不熟悉的音乐会表现出不同的神经活动,这种差异在一定程度上取决于被试接受正式音乐训练的程度。音乐刺激材料为西方音乐和中国音乐各三段。西方音乐片段选自亚·斯卡拉蒂的《c 小调三重奏鸣曲》的第二、第三乐章,中国音乐片段选自传统作品《柳青娘》,每条音乐片段的长度在25 到33 秒之间,包括了速度的变化(快速、慢速)和乐器演奏形式的变化(分别由中外乐器演奏,都包括了合奏和独奏部分)。研究没有发现音乐家和非音乐家被试在聆听西方古典音乐和中国传统音乐时大脑激活的总体差异,两组被试都激活了右颞横回(right transverse temporal gyrus)和左颞上回(left superior temporal gyrus)。进一步的分析发现了基于音乐训练的差异,仅在音乐家被试中发现了聆听音乐时右颞上回(right superior temporal gyrus)的激活。相较于静息条件,音乐家被试在聆听西方音乐时还额外出现了右额中回(right middle frontal gyrus)的激活,聆听中国音乐时出现了左额中回(left middle frontal gyrus)的激活。这些结果说明,正式的音乐训练会影响聆听文化上熟悉和不熟悉的音乐时大脑的激活模式。

三、音乐情绪跨文化感知的理论模型

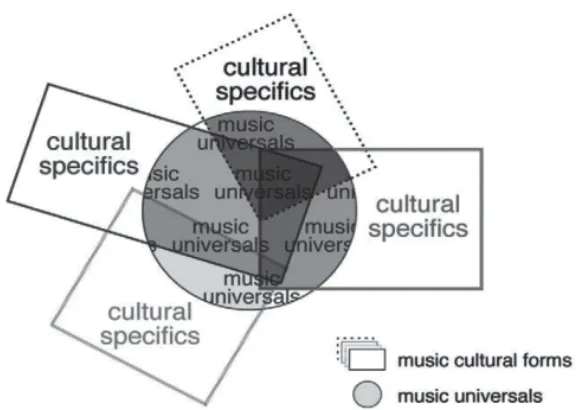

劳拉-李·鲍克威尔和威廉斯·福德·汤姆森建构的线索冗余模型认为听众可以使用普遍存在的音乐声学线索或特定于文化的线索来感知音乐的情绪。在此基础上,他们又提出了分离情绪系统模型(Fractionating Emotional Systems Model),指出音乐和言语韵律中使用的情绪线索存在重叠,其中一些情绪线索例如心理物理线索,是情绪交流的基础,可以跨文化普遍理解和共享。⑱William Forde Thompson, Laura-Lee Balkwill, “Cross-cultural similarities and differences,” in Patrik N. Juslin, John A.Sloboda (eds.), Handbook of Music and Emotion, New York: Oxford University Press, 2010, pp. 755-788.由于个体的发展,如文化的融合,形成了特定于文化的礼仪,以及言语和音乐的情绪知觉中特定于文化的线索。个体对特定领域和特定文化的线索越来越敏感,导致了情绪线索的分离,不同文化间音乐和言语的情绪交流出现分化。托马斯·弗里茨(Thomas Fritz)提出了“对接模型”(Dockin Model,见图1),旨在说明不同的人类音乐文化如何相互交融,如何与一系列普遍感知的音乐特征“对接”,同时也展示出必须学习的特定文化特征。⑲Thomas Fritz, “The Dock-in Model of Music Culture and Cross-cultural Perception,” Music Perception, 2013, 30 (5), pp.511-516.根据这个模型,两种音乐文化共享的因素越多,它们的音乐代码重叠得就越多。两种音乐文化距离越远,缺乏共同的线索,就越有可能存在误解。对接模型提供了一个讨论音乐文化交集的理论框架,可以进一步加深我们对什么是音乐共性以及它们与音乐文化的关系的理解。这个模型可以超越音乐文化的范畴,涵盖跨文化知觉的各个方面,包括跨文化交流。

图1 托马斯·弗里茨提出的对接模型“Dock-in Mode”⑳ Thomas Fritz, “The Dock-in Model of Music Culture and Cross-cultural Perception,” p. 512.

四、音乐情绪跨文化感知研究存在的问题

(一)关键概念的界定

音乐情绪感知的跨文化研究面临的一个重要的挑战是建立概念的跨文化等同性。作为核心概念之一的“文化”在已有研究中的应用类别比较混杂,研究者往往从地理区域、国家、自我报告的文化身份等方面对被试的所属“文化”进行界定。一些研究将特定的非洲被试与“西方”被试如西欧和北美的被试进行比较,还有研究只笼统地说明被试来自西方国家,但未具体说明究竟来自哪些西方国家。现实情况是,全球化的通讯技术时代,很少有文化被认为是与其他文化完全隔离的,不同文化间的相互联系使得跨文化的研究范式具有了挑战性。一个人可以隶属于一种以上的文化,或者具有不同程度的文化归属感。基于此,出现了两种不同的观点。有的研究者强调应招募从未接触过其他文化的“孤立”的文化群体来评估音乐情绪感知存在跨文化相似性的假设。㉑homas Fritz, Sebastian Jentschke, Nathalie Gosselin, Daniela Sammler, Isabelle Peretz, Robert Turner, Angela D. Friederici,and Stefan Koelsch, “Universal Recognition of Three Basic Emotions in Music,” pp. 573-576.也有研究者提出,鉴于定义文化的多种可能性,跨文化研究不需要到偏远地区去,可以在研究者所在地的不同社会群体或亚文化中进行比较,采用社会学和心理学的研究方法来阐明小范围的文化差异的影响。㉒

如何定义什么是“音乐”也是一个挑战。不同的文化会以极不相同的方式将音乐概念化,有的文化中甚至没有音乐的明确概念,因为它是各种仪式的组成部分。研究者越来越意识到音乐是一种多模态现象,音乐行为与音乐的感知和体验密不可分。艾伦·帕·梅里亚姆(Alan P. Merriam)曾建议从3 个分析层面来研究音乐:音乐本身、与音乐相关的行为、音乐的概念化。㉓[美]艾伦·帕·梅里亚姆:《音乐人类学》,穆谦译、陈铭道校,北京:人民音乐出版社2010 年版,第33—35 页。音乐本身具有一定的结构,但它不能独立于人类之外存在,必须被视为产生它的那种行为的产物。音乐与身体行为、社会行为、言语行为相联系,通过这些行为而产生。音乐的概念化涉及的问题包括乐音与噪音的区别、音乐产生的源泉、个人音乐能力的来源等。以这种广阔的视角来看待音乐,才能全面理解我们称之为“音乐”的人类文化形态。

(二)研究方法的等价性以及可能存在的文化偏见

要进行有意义的跨文化比较,来自不同文化的被试必须以相同的方式理解研究者的问题或情境,要让研究方法在不同文化中以相同的方式被感知,这就是研究方法的等价性。㉔[加拿大] Steven J. Heine:《文化心理学》,张春妹、洪建忠、王东等译,北京:中国轻工业出版社2021 年版,第104—105 页。研究者应知晓拟考察的文化情境,了解自己的文化观点,避免文化偏见。在对不同文化进行比较时,要认真审视所用的研究工具、研究程序是否具有等价性,因为等价性意味着来自不同文化的研究结果具有可比性。

首先,情绪量表的翻译是值得关注的问题。情绪识别研究往往使用形容词量表来测量被试的情绪反应,通常由研究人员根据拟研究文化中的语言来翻译、创建出等效的形容词量表。然而即使实现了语言上的等同性,概念上的等同性可能仍然难以把握。例如,马克·贝纳穆(Marc Benamou)比较了描述爪哇音乐中情绪的术语和海芙那形容词量表所使用的术语,揭示了基本范畴的相似性和文化间的差异。㉕Marc Benamou, “Comparing Musical Affect: Java and the West,” The World of Music, 2003, 45(3), pp. 57-76.海芙那的形容词簇中“悲伤”一簇包括了黑暗的(dark)、沮丧的(frustrated)、悲惨的(tragic)等11 个形容词。爪哇音乐中“悲伤”被翻译成“sedhih”,与平静、怜悯、痛苦等诸多情绪相联系。

其次,大多数已有研究都采用了“强迫选择”(forced-choice)设计,要求被试聆听音乐后从预先确定的情绪形容词表或形容词簇中选择最合适的词语,有的还要求用李克特量表来标示这种情绪的强度。这种范式一直备受争议,因为可能会引导被试将选项理解为相互排斥的范畴,并通过限制选择来扩大跨文化的一致性。然而,强迫选择设计也有其存在的优势。这种设计有助于识别能力的测试,理论上非常清晰,相对于开放式回答在分析时的模棱两可,操作起来非常方便。在这种设计中运用恰当的统计方法,如反应偏差修正(bias correction),可以避免夸大情绪识别准确度的普遍性程度。

最后,在音乐情绪感知的跨文化研究中,最普遍的对比是在北美与亚洲或非洲之间进行,大学生经常成为研究的样本。研究不同文化中的大学生可以进行有意义的比较,但是如果只聚焦于大学生群体,会产生研究结果的概括性问题。约瑟夫·亨里奇(Joseph Henrich)等指出心理学和神经科学的大多数研究都是针对WEIRD(Western, Educated, Industrialized, Rich,and Democratic societies)被试进行的。㉖Joseph Henrich, Steven J. Heine, Ara Norenzayan, “The Weirdest People in the World?” Behavioral and Brain Sciences,2010, 33, pp. 61-135.音乐情绪跨文化感知的研究也存在这种抽样偏向,这种偏向引起的基本问题就是会使人们对音乐情绪的感知和产生机制的理解产生偏差,因为WEIRD 人群不一定能构成多个关键维度的代表性样本。

(三)音乐情绪刻板印象的影响

马尔科·苏西诺(Marco Susino)和埃梅里·舒伯特(Emery Schubert)提出了音乐情绪刻板印象理论(Stereotype Theory of Emotion in Music,STEM),认为听者会根据刻板印象过滤他们感知到的情绪。㉗Marco Susino, Emery Schubert, “Cross-Cultural Anger Communication in Music: Towards a stereotype theory of emotion in music,” Musicae Scientiae, 2017, 21(1), pp. 60-74.例如,日本文化被刻板化为一种含蓄的愤怒文化,这导致了对日本音乐中愤怒情绪的低分评定。后来,苏西诺等完全删除了心理声学线索,要求被试在没有实际音乐音响的情况下,通过提示性的音乐风格标签对嘻哈、重金属、巴萨诺瓦(Bossa Nova)和日本雅乐(Gagaku)的歌词所表达的情绪进行识别。㉘Marco Susino, Emery Schubert, “Musical emotions in the absence of music: A cross-cultural investigation of emotion communication in music by extra-musical cues,” PLoS ONE, 2020, 15(11): e0241196. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241196.访问日期:2023 年2 月5 日。该研究将听众的注意力吸引到基于文化的信息上,从而分离出文化线索对音乐情绪反应的影响。结果显示,由歌词和音乐风格标签引发的先验知识能够产生出音乐可以传达的音乐情绪反应,这与心理声学特征产生的情绪反应无关,依赖于听者所属文化的影响,这种影响可以解释为先入为主的观念。该研究的结果进一步支持了音乐情绪刻板印象理论,为理解音乐情绪的认知过程提供了一条新的途径。

结 语

音乐是人类表达情感、沟通交流的重要工具,对音乐情绪感知的跨文化研究,可以丰富音乐情绪感知的基本理论,阐释音乐文化心理的差异性和共同性,加深对不同文化背景下人们音乐行为的理解。

多学科理论和方法的运用以及多样化的研究视角使音乐情绪感知的跨文化研究面临一系列的挑战。一方面,研究者首先要考虑文化的差异,解决概念上的跨文化等同性。然后,根据研究的变量来选择要比较的文化群体、音乐类型,确定采取定性或定量的研究范式以及具体的研究方法等。在具体的研究过程中,应该与来自不同文化群体、多学科领域如音乐学、心理学、人类学、神经科学等领域的研究者进行跨学科合作,以克服研究假设、研究方法以及术语的差异,克服可能存在的文化偏见、刻板印象的影响,以一种跨文化可比且有意义的方式来进行研究。

另一方面,研究者不仅要重视文化的视角与方法,同时应兼顾人的心理活动的生物基础。目前,对音乐情绪跨文化感知的神经生理机制的研究还不够深入,未来研究可结合生理测量和脑成像技术进一步探讨音乐情绪跨文化感知过程中的神经生理机制,尤其是脑机制,界定社会文化因素和生物学因素对音乐情绪感知的特定影响,将文化引起的反应差异与心理声学特征引起的反应差异分离开来,同时探索跨文化音乐理解的局限性,寻找世界各地不同文化的音乐在情绪表达上的共同点,增进不同文化间的理解与交流。