“新理念荟萃”还是“伪科学集腋”?

——德国音乐期刊《序列》(die Reihe)探赜

沈 伟

《序列》(die Reihe)是由德国音乐理论家赫伯特·艾默特(Herbert Eimert)①赫伯特·艾默特(1897—1972),德国音乐理论家、音乐学家和作曲家。他早年曾系统地研究过无调性作曲技法,并发表论文《无调性音乐理论》(Atonale Musiklehre,1923)。艾默特对西德电台电子音乐工作室和《序列》期刊的创立和发展做出了重大贡献,同时他也培养和影响了20 世纪中叶西方许多优秀年轻作曲家。和作曲家卡尔海因茨·施托克豪森(Karlheinz Stockhausen)于1955 年共同创办的德语音乐学术期刊。该刊最初由维也纳通用出版社(Universal Edition)发行出版,自1955 年起相继发行了8 刊,并于1962 年停刊。1957 年《序列》英文版发行之后,该刊在国际音乐界引起巨大反响。《序列》的撰稿人大多为当时西方著名作曲家、音乐理论家和科学家,刊物具体内容主要涉及当时最先进的音乐创作和理论,以及运用跨学科方法(基本为自然科学)的音乐学术研究。

本文着重关注《序列》期刊的历史评价与接受问题。虽然该刊自英文版发行以来引起了热议,但其中有许多内容是对《序列》所显露出的“伪科学”性质的尖锐批评。那么,《序列》这份代表了20 世纪中叶西方具有前沿意识的音乐学术期刊,究竟是一部凝聚了智慧与创见的“新理念荟萃”,还是一套充斥着矫饰和荒诞的“伪科学集腋”?对此,笔者将在相关一手文献的基础上,首先对该刊的一般情况做扼要梳理,②中文语境目前尚无关于《序列》期刊的各类文献或详细介绍(包括网络资源)。随之展开对上述问题的分析与探讨。

一、《序列》办刊缘起及历史发展

1951 年,德国音乐理论家赫伯特·艾默特与物理学家沃纳·迈耶-埃普勒(Werner Meyer-Eppler)、音响工程师罗伯特·T. 拜尔(Robert T. Beyer)在科隆共同建立了“西德电台电子音乐工作室”(Studio für elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks)。该电子音乐工作室的建立初衷是为电子音乐的创作和研究提供一个平台,但工作室成立不久便吸引了当时西方诸多杰出作曲家和音乐理论家的关注,③自西德电台电子音乐工作室建立以来,陆续加入该机构的作曲家数量可观,其中包括施托克豪森、泽纳基斯、利盖蒂、毛里西奥·卡格尔(Mauricio Kagel)、齐默尔曼(Bernd Alois Zimmermann)、彼得·埃特沃斯(Péter Eötvös)等世界著名作曲家。随后逐步发展为1950—1960 年代最具影响力的专业音乐机构之一,同时与德国著名的现代音乐阵营“达姆施塔特学派”(Darmstädter Schule)保持着密切联系。因而,电子音乐工作室的研究范畴(至少在中盛期)已经超出了“电子音乐”本身,而是涉及序列音乐、电子音乐、偶然音乐等诸种20 世纪中叶主流音乐派别。作为音乐工作室的主要领导人,艾默特给予现代音乐(主要指序列音乐和电子音乐)创作和研究极大的自由,“这种自由弥漫到了工作室的整个研究氛围之中,对许多年轻作曲家产生了激励和影响”④Michael Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik: zum Kölner Musikleben nach 1945, Stuttgart: Franz Steiner Verlag,2004, S. 86.。当时工作室的作曲家们已经不满足仅仅采用“作曲”这一种手段来表达自身的音乐技术及理念,而是期望诉诸于“文字”来直接向人们传达或宣告其所思所想。正是基于上述历史环境背景与现实迫切需求,创立一份正式的、能够直观反映先进音乐理论成果及时代精神的学术刊物的念头便随之萌发了。

1955 年,艾默特与施托克豪森共同创办了《序列》德语音乐学术期刊。维也纳通用出版社为之提供出版平台和财政支持。就艾默特个人而言,其创立这份期刊旨在“为电子音乐工作室树立科学形象,以便使其能够在乐界脱颖而出。并且,为年轻的作曲家提供(文章)出版的机会”⑤Michael Custodis, Die soziale Isolation der neuen Musik: zum Kölner Musikleben nach 1945, S. 86.。《序列》德语首版的副标题“序列音乐信息”(Information über serielle Musik)似乎透露了期刊的研究指向,但事实上《序列》的具体内容涉及当时盛行的各种现代音乐流派,以及部分采用跨学科方法的音乐学术研究。或许正因如此,《序列》英文版才将原版副标题改为“致力于当代音乐发展的期刊”(A Periodical Devoted to Developments in Contemporary Music)。

1957 年,美国“西奥多出版公司”(Theodore Presser Company)和通用出版社开始联合出版《序列》英文版(保留了德文“die Reihe”标题),该刊一经出版便引起了国际音乐界的广泛关注,成为了20 世纪五六十年代国际最具影响力的音乐学术刊物之一。然而,值得注意的是,《序列》英文版与原版之间存在许多差异,尤其体现在文本的翻译上,因此英文版在当时遭到了一些评论家的诟病。除去上文提及的副标题之外,《序列》英文版的目录及文章顺序也没有同原版保持一致。并且,英文版第一卷令人诧异地直接删除了原版中具有“宣言”意义的前言。⑥《序列》原版第一卷前言强调了序列音乐在二战后西方各音乐流派中的领先地位。前言指出:“序列音乐将理性控制扩展到所有音乐元素。这可以被看作是一个迹象,即声音已经以史无前例的方式被用于作曲。”创办《序列》期刊的目的,是为了“记录并传播序列音乐,同时也让其成为年轻作曲家的论坛”。参见Herbert Eimert, Karlheinz Stockhausen, Die Reihe 1, Vienna: Universal Edition, 1955, S. 7.关于德语翻译,有些学者直言批评:“英文版包含了从能够接受到完全骇人听闻的各类译本:尤其是第一卷,往往满足于避免而不是理解文本中复杂的表述和隐喻。”⑦Morag Josephine Grant, Serial music, serial aesthetics: compositional theory in post-war Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 6.

客观而言,《序列》期刊的办刊时间较短,刊期数量较少。德文原版办刊于1955 年至1962年,英文译版出版于1957 年至1968 年,且两版均仅发行了8 刊。事实上,艾默特原本期望《序列》能够持续运营,发行更多期刊,但他与施托克豪森之间的矛盾以及财政问题阻碍了期刊的顺利发展。矛盾源于艾默特(不确定以何种方式)支持了德国作曲家汉斯·维尔纳·亨策(Hans Werner Henze)的歌剧《年轻恋人的挽歌》(Elegie für junge Liebende,1961),⑧亨策早年采用序列作曲技法进行创作,但1953 年移居意大利后开始采用更加多元的、甚至包含许多传统因素的创作手法。歌剧《年轻恋人的挽歌》便是一部具有综合艺术风格的作品。而施托克豪森认为这是“对序列音乐的背叛”⑨Michael Kurtz, Stockhausen: A Biography, London and Boston: Faber and Faber, 1992, p. 111.。1960 年之后,施托克豪森便不继续在《序列》上发表论述,而是转向当时新兴的、隶属于“达姆施塔特夏季课程”(Darmstädter Ferienkurse)的德语音乐期刊《达姆施塔特新音乐杂志》(Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik),施托克豪森和艾默特自此分道扬镳。随着施托克豪森这位颇具影响力的作曲家、《序列》创办者之一的离去,以及极具竞争性的《达姆施塔特新音乐杂志》的兴起,《序列》在德国国内的影响力则日渐衰落。而当通用出版社正式宣告要削减其对《序列》的财政支持时,《序列》(德文版)终于在诸多难以应对的压力之下于1962 年被迫停刊。

二、《序列》期刊基本概况

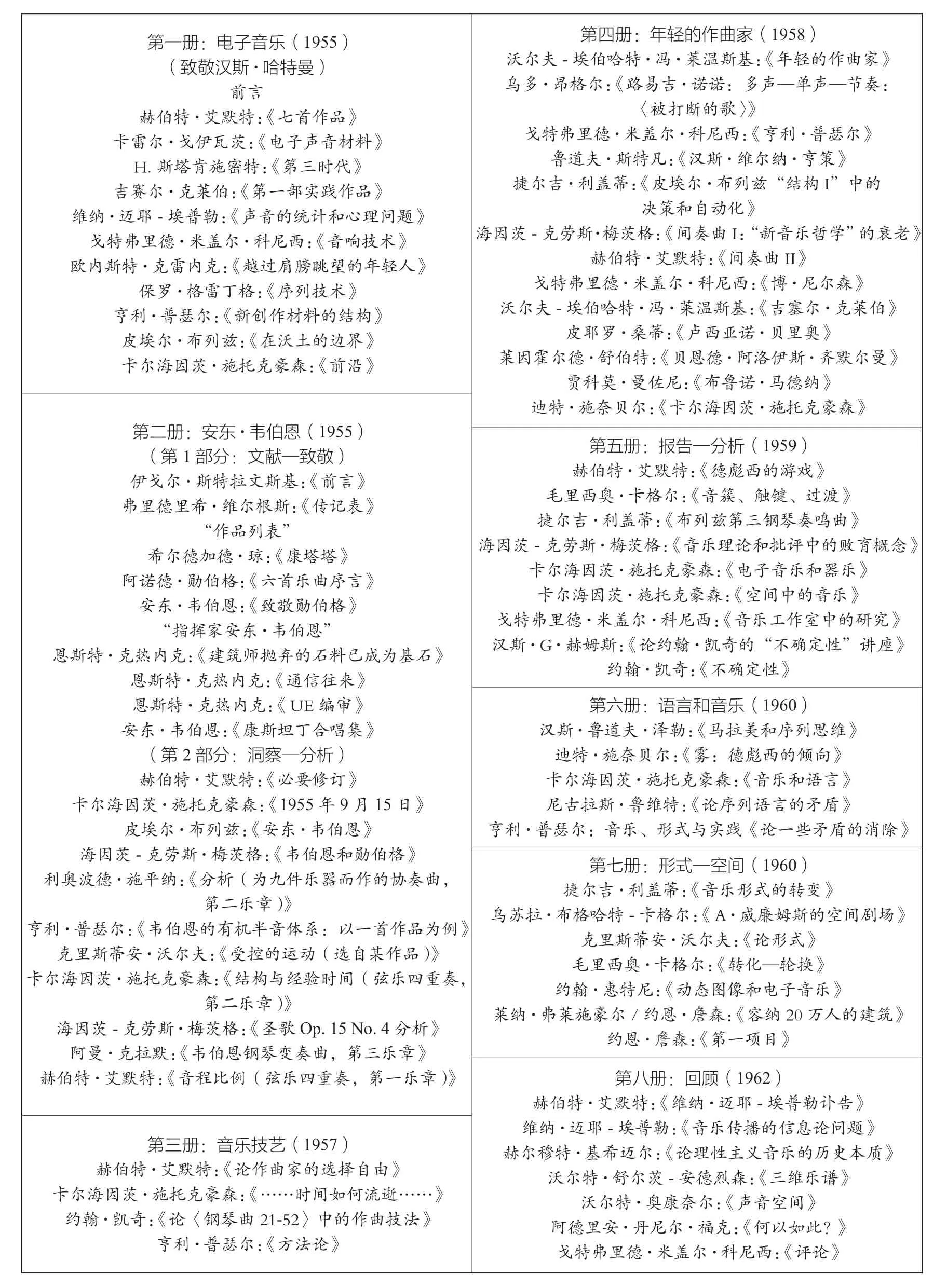

《序列》(德文原版,见图1)于1955 年至1962 年之间共刊发了8 册,共计发表78 篇文章,每一册均有特定的研究主题(例如“电子音乐”“安东·韦伯恩”“音乐技艺”等)。文章类型包含学术论文、分析报告、传记、乐评和随笔等。文章具体内容主要涉及20 世纪现代音乐创作和理论,以及部分运用跨学科方法(声学、信息论等)的音乐学术研究。为了能够直观且全面地了解《序列》期刊的撰稿者及其文章的研究范畴,笔者对《序列》德文原版目录进行了翻译和汇总(见表1)。

表1 《序列》德文原版目录汇总

图1 《序列》德文原版封面⑩ 本文所涉《序列》相关图片均源自德国“柏林国立图书馆”(Staatsbibliothek zu Berlin)馆内资源。

通过表1 可知,《序列》既包含对1950 年代西方先锋派音乐(电子音乐、序列音乐和偶然音乐等)及其代表人物的分析及评论文章,也有少部分探讨某种音乐问题及现象的科学研究论文。此外,《序列》还专设一期“特刊”(第二册第一部分“文献—致敬”),刊登了勋伯格、韦伯恩、恩斯特·克热内克(Ernst Krenek)等20 世纪初期具有国际影响力的现代作曲家遗留下的亲笔文稿(文章、信件、作品前言等)。值得注意的是,虽然《序列》是一份德语音乐期刊,但其撰稿者却来自世界各地,这些作者均热心投身于现代音乐的创作及研究,并且当时已经在国际乐界初露锋芒。对此我们可从期刊目录中那些耀眼的姓名窥见端倪。

三、《序列》的历史评价及争议辨析

自《序列》英文版于1957 年发行以降,西方许多音乐家、评论家以及科学家纷纷撰稿对之进行评论。这些评论的态度褒贬不一、内容有深有浅,但总的来说,批评、指责或讽刺的声音占据了多数。以几篇代表性的评论为例:美国作曲家、音乐学家迪卡·纽林(Dika Newlin)早在《序列》德文原版发行以来便持续为该刊撰写评论。起初,纽林对《序列》的开创性精神与新颖而丰富的内容予以赞赏,并针对其中某些文章进行了较为细致的评析。但随着纽林对这份期刊的深入研读,这位资深音乐家越发不能理解期刊中晦涩的内容。她在一篇评论中表示:“许多读者会对该期刊将有益的研究和造作的虚假混杂在一起而感到不安。”⑪Dika Newlin, “Die Reihe: A Periodical Devoted to Developments in Contemporary Music; Vol. 5: Reports,” Notes, Second Series, Vol. 19, No. 4, Sep., 1962, p. 619.美国作曲家、音乐学家埃弗雷特·B. 赫尔姆(Everett B. Helm)没有全盘否决《序列》的意义和价值,他赞赏其中一些音乐分析文论,并认为第二册“安东·韦伯恩”是整套期刊中的“一缕光”(a ray of light)⑫Everett B. Helm, “Review of Die Reihe. Vol. I: Electronic Music; Die Reihe. Vol. II: Anton Webern,” Journal of Music Theory, Vol. 3, No. 1, Apr., 1959, p. 158.,而关于期刊中的大多数文章,赫尔姆依然予以批评态度:“《序列》充斥着音乐技术、伪哲学、美学以及声学等各个领域的内容。对于那些有着音乐基础,甚至是训练有素的音乐家来说,《序列》几乎没有传达多少有益信息。”⑬Everett B. Helm, “Review of Die Reihe. Vol. I: Electronic Music; Die Reihe. Vol. II: Anton Webern,” p. 156.

在所有针对《序列》期刊而作的评论文献之中,当属美国著名科学家约翰·W. 巴克斯(John W. Backus)⑭巴克斯(1924—2007)是美国计算机科学家,他领导的团队发明了第一个广泛使用的高级编程语言“FORTRAN”。巴克斯于1977 年被授予计算机领域国际最高奖项“图灵奖”(Turing Award)。撰写的《〈序列〉:一份科学评估》(Die Reihe—A Scientific Evaluation)⑮John Backus, “Die Reihe—A Scientific Evaluation,” Perspectives of New Music, Vol. 1, No. 1, Autumn, 1962, pp. 160-171.最为重要。巴克斯这份评估聚焦《序列》中具有科学研究倾向的论文,透彻分析了相关文章所涉及的科学概念及术语,尖锐批评了这些文章中的“伪科学”性质,在当时音乐界及科学界引起广泛热议。巴克斯首先表明,《序列》中存在大量令人费解的声学、物理学等科学术语。他强调,“借用来自科学领域的术语必须具有精确的科学含义。如果有任何其他含义,这些新含义则必须尽可能被准确地定义”⑯John Backus, “Die Reihe—A Scientific Evaluation,” p. 161.。然而,《序列》许多作者在使用这些术语时既未遵循其原本的科学含义,也未在文章中对其进行必要的概念界定,而是未经考究地直接将这些科学术语或概念植入音乐分析及论述之中。巴克斯选取了《序列》中的一些典型案例进行分析与评估,指出了文章作者对相关科学术语的误用和滥用,并解释了其原本的正确含义。经过一番分析与梳理,最终,巴克斯对《序列》期刊中涉及科学概念的文章做出如下定论:“本期刊中的文章符合伪科学写作的所有‘优良传统’——无视科学术语的公认含义,令人费解的语言,并且完全没有参考其他研究者的成果作为其论述的基础。”⑰John Backus, “Die Reihe—A Scientific Evaluation,” p. 171.

《序列》究竟是否如上述音乐家及科学家描述的那样,存在诸种问题及弊病?甚至可谓一部充斥着“伪科学”因素的文集?对此,笔者研读了《序列》(德文版/英文版)中的相关文献(尤其是那些备受争议的论文),对上述问题做出了如下分析与总结:

第一,许多作者刻意使用晦涩难懂的概念以及语言表述方式。以亨利·普瑟尔(Henri Pousseur)《新创作材料的结构》(Strukturen des neuen Baustoffs)为例,文章作者似乎在用夹杂着诸多特殊概念的哲学性语言去探讨一个音乐话题。例如:“‘音程理性’(Rationalität eines Intervalls)的概念可能一直存在争议……但我们想通过谈论一种‘知觉理性’(Empfindungs-Rationalität)对此进行补充。这种准则必须考虑到两个周期性振荡以某种频率进行碰撞,但不会将其视为基音的组合,而是将其视为两种声音的理性标志。”⑱Henri Pousseur, “Strukturen des neuen Baustoffs,” Die Reihe 1, Vienna: Universal Edition, 1955, S. 43.此处笔者将“Rationalität”译为“理性”可能并不准确,但无论将其译为“理性”“理智”还是“合理性”,它都难以被理解,其原意或许只有作者本人知晓。众所周知,学术论文因其严肃性与复杂性等特有属性而区别于报刊、短讯等普及性文章,其语言只要表意精确,略为艰涩倒也无伤大雅。但倘若某篇论文通篇充斥着“形而上”的晦涩表述,且间歇性插入一些未做解释的特殊概念,而文章要探讨的话题实际上完全可以用更简洁清晰的语言论述时,那么其作者恐有矫饰造作、故弄玄虚之嫌。

第二,部分作者未经考究地直接挪用源自科学领域的术语及概念。这是《序列》遭到众多科学家批评和指责的主要缘由,因此而被刻上了“伪科学”的烙印。在《序列》第一册中,几乎每篇文章或多或少都包含某些自然科学术语或概念,而施托克豪森《前沿》(Aktuelles)可谓涉及上述问题的典型案例。上文提及,巴克斯对该文中的概念挪用现象予以严厉批评,其中有一个物理学概念令笔者大为惊异——“量子”(quantum)。倘若“包络”(envelope)、“共振峰”(formant)等声学术语在文中被广泛使用尚有一定理论依据,那么一个与音乐、甚至声音毫无关联的物理学概念被公然挪用,几乎可以被认定为缺乏常识的表现。然而,当笔者研读原文之后,发现另有玄机。实际上,施托克豪森并非是要将“量子”这一物理概念纳入音乐的研究范畴中,而是以一种修辞性的手法将该词替代原本较为普通的、未能显示出高深理论性的通用词汇。该词在文中的出处为:“‘音量’是指对‘声能含量’(Schallenergiequanten)程度的听觉感受。如果‘量子’(Quanten)更大,我们会说:它更响亮,反之亦然。”⑲Karlheinz Stockhausen, “Aktuelles,” Die Reihe 1, Vienna: Universal Edition, 1955, S. 61.显然,此处“Quanten”是基于前一个德文组合词“Schallenergiequanten”来使用的,该词在文中的真实含义应为“声能含量”,即表示“声能”(Schallenergie)这一物理概念的单位含量,而不可译为“声能量子”。事实上,施托克豪森完全可以使用某些更直观而普通的词汇,例如“Schallenergiequantität”(sound energy quantity),至于他为何坚持要使用“Quanten”(量子)而非“Quantität”(含量;数量),原因显而易见——前者较之后者在字面上显得更具专业性与理论性。

第三,《序列》英文版存在一定程度的错译和误译,加深了人们对该刊的诟病。客观而言,至少有部分针对《序列》批评应当归咎于英文版并不精确的翻译,而非作者对某些科学术语的误用。例如,巴克斯指责保罗·格雷丁格(Paul Gredinger)在其《序列技术》(Das Serielle)中滥用“比例”(proportion)一词。笔者经对比德英两版后发现,英文版将原文中所有的“Maß”未经区分地统一译为“proportion”。实际上,“Maß”一词本意为“计量”,也包含“尺度、比例”等含义。该词在英文中可直接译为“measure”, 至于什么情况下可以译为“proportion”,则完全取决于原文本的语境。然而,《序列》英文版相关文献中对“Maß”一词的翻译是有误的,下面将举一例进行佐证:格雷丁格《序列技术》德文版在文中使用了一个德文组合词“Maßsystem”, 笔者将其译为“计量系统”,但英文版却译为“比例系统”(system of proportion)。该词首次出现的原文为:“正是韦伯恩让我们意识到了所谓标准的必要性,即对计量系统(Maßsystem)的需求。”⑳Paul Gredinger, “Das Serielle,” Die Reihe 1, Vienna: Universal Edition, 1955, S. 36.文中所言“Maßsystem”显然指向需要精确计量的、高度控制化的十二音及序列音乐,译为“比例系统”则与原文本意大相径庭。

第四,大多数由音乐家撰写的文章未遵循基本的学术论文写作规范。《序列》中有许多作者没有(无论是以注释或者补充说明的方式)为其文章中的引文或特殊概念提供相关文献出处或概念解释。除少数由科学家撰写的论文之外,几乎未见其他作者在文末列出详细参考文献(即便文章明显地引用了相关文献的具体内容)。相比之下,德国物理学家维纳·迈耶-埃普勒(Werner Meyer-Eppler)的《声音的统计和心理问题》(Statistische und psychologische Klangprobleme)㉑Werner Meyer-Eppler, “Statistische und psychologische Klangprobleme,” Die Reihe 1, Vienna: Universal Edition, 1955, S.22-28.一文则体现出显著的学术性与规范性,属于一篇典型的科学性学术论文。该文以声学、信息论等学科理论为基础,旨在探讨乐音和噪音的物理属性及其测量方法,以及人类听觉对此产生的诸种心理反应。文章思路清晰、论述有据,重要学术概念均做注释进行解释,并在文末列出了文中相关引文的参考文献。或许正是因为《序列》包含上述少数规范而富有创见的科学论文,人们才会格外关注期刊中那些行文欠乏规范的文章。

四、《序列》期刊的评析与反思

客观而言,《序列》着实存在某些问题及弊病,当时音乐界及科学界对之的批评也并非是毫无根据的无端指责。但纵然如此,也不能全盘否定《序列》的意义和价值,更不能断言该刊就是一套充斥着矫饰和谎言的“伪科学集腋”。事实上,《序列》汇集了当时西方最知名活跃的作曲家和音乐理论家的亲笔论述,其中有相当一部分内容值得人们认真分析与解读。从宏观视角来看,《序列》集中反映了20 世纪中叶的音乐思潮与风格的境况及发展;就微观层面而言,该刊向人们展示了战后先锋派作曲家及音乐理论家的美学理念、创作技法和理论建构。对此,笔者将从《序列》中择选三篇较具代表性的文论为案例,以期证明这份期刊凝聚了智慧与创见,无愧“新理念荟萃”之名。

(一)卡尔海因茨·施托克豪森《电子音乐和器乐》(Elektronische und instrumentale Musik)

早期电子乐在音响层面的真正特质,是其基于振荡器等电子设备而产生的独特“音色”,而它所引发的不仅仅是新事物的兴起,更是对旧事物的挑战和冲击。施托克豪森在《电子音乐与器乐》(载于《序列》第5 期,1959 年)中提出了他对“声音”本质的认识,并试图揭示电子音乐和器乐之间的共性。一般而言,人们会将电子音乐列为常规乐音音乐体系中的“他者”,而施托克豪森却指出:“一旦具有恒定周期性基本振荡和谐波局部振荡的声音事件被归类到所有‘音色’的连续体中,具有‘音调’的音乐就是一种特例。”㉒Karlheinz Stockhausen, “Elektronische und instrumentale Musik,” Die Reihe 5, Vienna: Universal Edition, 1959, S. 54.不可否认,自然界及人类社会的诸种声音在理论意义上没有区别,它们均取决于物体振动的频率。乐音与非乐音的真正区别在于:前者受到了系统的归纳、建构及发展,并因此获得了某种特定属性;而后者则被置之不理。从某种意义上说,我们所熟悉的声音并不是普遍的,我们所不熟悉的声音才是普遍的。正如施托克豪森所言:“元音和辅音——声音和噪音——最初只不过是物质。这些声学现象在本质上没有好坏之分。唯一重要的是你如何看待它们。”㉓Karlheinz Stockhausen, “Elektronische und instrumentale Musik,” S. 54.有趣的是,人们往往乐于接受“特例”,而不能容忍“普遍”。

(二)约翰·凯奇《不确定性》(Unbestimmtheit)㉔ 该文为约翰·凯奇于1958 年在布鲁塞尔“国际实验音乐日”(Journées internationales de musique expérimentale)发表的演讲稿,后由汉斯·G. 赫尔姆斯(Hans G. Helms)翻译并发表于《序列》第5 期。

偶然音乐能够载入史册的真正缘由,是其敢于颠覆传统同时又饱含哲思的先锋观念。关于音乐创作及表演的可能性问题,凯奇在《不确定性》(载于《序列》第5 期,1959 年)中列举了一项极为精妙的例证:“你有没有注意自己是如何阅读报纸的?目光窜来窜去,不读文章,或只读了一部分,东翻一页西翻一页。这完全不是在公共场合阅读巴赫作品的方式,而是在公共场合阅读克里斯蒂安·沃尔夫《为钢琴家而作的二重奏II》的方式。”㉕克里斯蒂安·沃尔夫(Christian Wolff)是一位美国战后先锋派作曲家,其早年结识约翰·凯奇,致力于创作具有即兴性质的实验音乐。《为钢琴家而作的二重奏II》(Duo for Pianists II, 1958)是沃尔夫早期代表作之一,该作充斥着许多非常规演奏技法,是一部典型的实验音乐作品。引文参见John Cage, “Unbestimmtheit,” Die Reihe 5, Vienna:Universal Edition, 1959, S. 120.诚然,音乐艺术经历了上千年的历史发展,其内容和技术变得越发丰富而艰深,但其主体与载体则变得越发单一而束缚。真正自由的表达不再被视为自然的事件,而被视为“哗众取宠”的诡谲行为。这并不是说,凯奇上述理念意在为偶然音乐本身给予表演的合法性,而是在于,它会促使人们对当下的音乐艺术进行自我反思,使人们得以重新观测音乐艺术的多个面向。借凯奇所言:“声音就是声音,这让听到声音的人有机会成为人,以他们实际所在的地方为中心,而不是像他们习惯的那样待在远处,试图弄清楚一些艺术家通过声音在说些什么。”㉖John Cage, “Unbestimmtheit,” S. 117.

(三)沃尔特·舒尔茨-安德烈森《三维乐谱》(Das dreidimensionale Notenbild)㉗ 关于安德烈森(Walter Schulze-Andresen)的生平简介不详,通过现有文献可知,他是一名音乐理论家,并与艾默特相识。参见Helmut Kirchmeyer, Der Eimert-Nachlaß, Verlag: Books on Demand, 2022, pp. 373, 406.

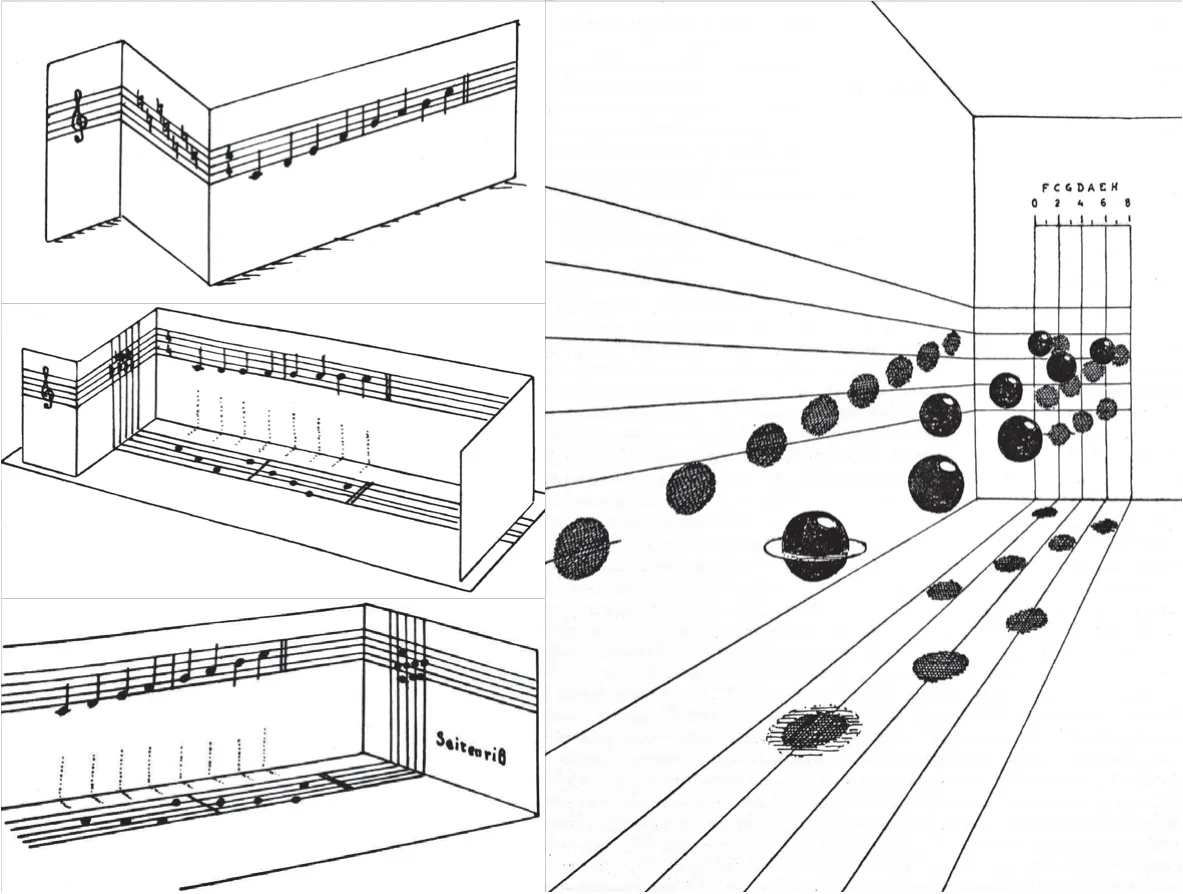

20 世纪五六十年代的音乐家不仅对音乐创作及表演做出了突破和创新,他们同时也积极探索音乐记载体系的诸种可能性,音乐理论家安德烈森便是其一。安德烈森发表于《序列》第8 期的《三维乐谱》(1962 年)是一篇极富创见的文章,他在文中提出了一种“三维乐谱”的理论构想。安德烈森认为:“乐谱如同文字:它是一种图像,一种工作图或图形指示。但同时它也是文字,即一篇不需要尺子和方格纸的精确度也能写成的‘文章’。”㉘Walter Schulze-Andresen, “Das dreidimensionale Notenbild,” Die Reihe 8, Vienna: Universal Edition, 1962, S. 26.作者并不是说,音符可以在乐谱上被任意书写(例如书写在乐谱的空白处),而是试图揭示现行记谱体系的某种可能性,即乐谱中存在第三维度——“从调性的角度来看,第三个空间坐标体现在调号中”㉙Walter Schulze-Andresen, “Das dreidimensionale Notenbild,” S. 27.。对此,安德烈森借助相关图示进行阐述(见图2)。可以发现,若将一段乐谱按照图示左侧的步骤对折后,可以形成图示右侧的三维立体空间乐谱,它包含三个组成部分:1. 依照平面纵横坐标体系排列的常规音阶;2. 由三维坐标中的调号及常规音阶构成的纵向和声(调号的意义是为了对应横向音阶在纵向平面坐标中的位置);3. 基于三维坐标中的相切点而形成的抽象球状音符的投影。需要强调,该理论构想为音乐记谱体系带来创新和启示的同时,也向人们揭示了一个深层问题——“人们使用一种极端的、‘可怕的简化’来描述艺术中正在发生的事情。”㉚Walter Schulze-Andresen, “Das dreidimensionale Notenbild,” S. 32.艺术本身正是多维的立体空间,当我们满足于现有的成就时,或许尚未察觉,我们仅仅处在这个领域的“一维空间”。

图2 安德烈森“三维乐谱”示意图㉞ 图片引自:Walter Schulze-Andresen, “Das dreidimensionale Notenbild,” S. 28-29.

综上,《序列》所体现出的鲜明的前沿意识以及深刻的理论洞见是毋庸置疑的。鉴于本文体量及论述重点所限,笔者不可能对整套《序列》作综述性的分析与汇总,这份期刊余下的诸多珍贵文献值得进一步关注和探索。

德籍著名作曲家毛里西奥·卡格尔(Mauricio Kagel)曾经指出:“音乐发展新阶段的伊始总会伴随着辩护或攻击,而这两种‘状态’催生了理论研究和音乐创作。当今的年轻作曲家认为,他们有必要在理论条件下进行作曲,并有条不紊地证明其合理性。”㉛Mauricio Kagel, “Ton-Cluster, Anschläge, Übergänge,” Die Reihe 5, Vienna: Universal Edition, 1959, S. 23.然而,作为“历史”的观念会受人珍视,而作为“当下”的观念则广受批评。应当看到,战后先锋音乐的兴起以及当代社会对其的认识和接受,并非是理所应当的线性历史发展结果,而是基于诸多音乐家和学者在艺术实践及理念方面的贡献,而这种贡献绝不会因其产生过程中的些许瑕玷而被彻底埋没、断然否决。事实上,关于《序列》涉及的所谓“伪科学”问题,德国作曲家、《序列》撰稿者之一戈特弗里德·米盖尔·科尼西(Gottfried Michael Koenig)一语道破:“在当今研究那些必须由作曲家自身提供的理论文本时,必须明确区分音乐事实和通常取自数学的辅助性阐述。”㉜Gottfried Michael Koenig, “Kommentar,” Die Reihe 8, Vienna: Universal Edition, 1962, S. 91.因为,《序列》中那些备受争议的文章实际上是“以集中的形式反映了作者对其作品的思考”㉝Gottfried Michael Koenig, “Kommentar,” S. 73.。

笔者认为,虽然巴克斯等科学家的严谨学术态度令人钦佩,但他们却忽视了一个核心问题——《序列》中绝大多数作曲家的写作初衷是为了宣扬或推动他们所从事的“音乐”本身,而非旨在探讨或解决某个具有科学性质的音乐现象或话题。即是说,这些作曲家并非要试图撰写一些自己力不能及的科学性音乐学术论文,而是要借助《序列》这一平台将自身的音乐理念、作曲技法与创作过程、关于某些音乐及其理论的见解等以文字的方式公之于众。不幸的是,他们在写作的过程中没有认真考究那些源自声学、数学、物理学等科学领域的术语及概念,而是以自身对这些术语的理解或者音乐界对之并不准确的界定为参照,理所当然地使用它们。这些撰稿者或许根本就未曾料想到,自己的这种疏忽或不严谨的写作行为会遭到评论界以及科学界的诟病和指责。

然而,问题的关键并不在于这些作曲家做错了什么,而在于他们究竟想要表达什么。批评一篇以理念为导向的音乐文献误用了某些其他领域的术语,并因此视其为惹人眼目的伪劣“赝品”,这便是混淆了主次、颠倒了是非。音乐如此,其他学科亦如此。自然科学与社会科学著作中常有借音乐相关术语或话题为佐证的案例,其中不乏许多令音乐专业人士咋舌的概念误用(例如将“无调性”译为“无调式”),以及完全不着边际的类比(例如将克莱德曼轻音乐视为古典音乐遗产)。倘若我们果真因此而对之唾弃,剑拔弩张地攻讦其中的错误或瑕疵,末了倒是我们自身无情地泯灭了闪烁着智慧光芒的赤焰,并最终一无所得。归根结蒂,一部具有真知灼见的著作并不会因其误用了非本学科领域的术语或概念而黯然消逝,相关话语范畴内的理念、剖析和见解才是其真正的价值及意义所在。