格雷马斯符号学理论视角下的《红字》

[摘 要] 美国作家霍桑的长篇小说《红字》通过描写女主人公海丝特被定罪后的七年来讽刺虚伪教义对人性造成的毒害。从格雷马斯符号学理论的视域看,这部小说的语词层构建了以字母“A”为核心的价值观,既包含对罪恶的宗教审判,又潜藏着超越教义的自我反叛。小说的行动位模型清晰地反映了人物之间的关系与价值投射,对手与助手的行为关系会因客体价值的变化而倒置;小说的“符号矩阵”则呈现了内在结构的深层价值观,表明了自由人性在与伪善教义的较量中取胜。

[关键词] 《红字》 格雷馬斯 符号学

[中图分类号] I106.4 [文献标识码] A [文章编号] 2097-2881(2023)23-0077-04

《红字》是美国浪漫主义作家霍桑于1850年出版的长篇小说。小说讲述了一位丈夫失踪的女人海丝特因通奸罪被判决示众,她抱着刚出生的女儿珀尔站在行刑台上,拒不说出牧师情人的名字,最终牧师的精神受尽医生的摧残,承认了与海丝特的关系的故事。霍桑用一位被定罪女人的余生,对虚伪清教教义做出无声反抗。

学界对这部作品的研究一般聚焦于女性主义、道德意识以及象征的艺术手法。本文运用语言学家格雷马斯的符号学理论对《红字》中的语词与人物进行分析,并通过语符对比分析背后深层的立意,使作品展现另一种阐释的可能。格雷马斯符号学理论被广泛应用于文学批评中,其模式是通过提取文本的关键语词要素,找出文本的表层结构,再通过行动位模型与“符号矩阵”的应用,探索各关键要素之间的关系,从复杂的关系中发现本质,揭示作品的深层结构,通过这一理论,研究者可将具体的文本分为语词层、叙事层以及深层结构三个层面,本文将从这三个层面入手探讨《红字》的结构与价值。

一、《红字》的语词层构建

《红字》这部小说以红色的字母“A”作为象征性的符号贯穿始终,“A”最初代表罪恶和耻辱。作品中,字母“A”第一次出现是在行刑台上,犯了通奸罪(Adultery)的罪犯需要佩戴它并示众,接受围栏上群众的鄙夷,这是荒谬的教义对人性的桎梏。然而,字母“A”本身是一个抽象化的符号,难有与之相对应的抽象语符。字母“A”使海丝特忍受耻辱,它不仅是罪恶的表征,还代表了受制于人,是一种对宗教、对上层文明的归顺之举,佩戴红“A”的海丝特只能安分守己地生活以赎罪。因此,体现受制之意的字母“A”可作为中心语符延展出其他的同位语符。字母“A”是主人公海丝特承受宗教鞭挞的标志,也是牧师丁梅斯代尔视为回归真实自我的重要元素,由此可见,字母“A”是作品价值观的集中体现。格雷马斯认为,语词层是构建意义的表层结构,只需对具体文本建立语料库,提取相应的要素清单,最终建立语义模型,那么文本的表层含义就可以得到清晰的阐释[1]。

矛盾推动事物的发展,丰富文本的语义与结构。就《红字》重要语符的含义而言,与“受制”之意相对应的是“反叛”精神。海丝特与丁梅斯代尔相约出逃时,扔掉字母“A”的举动就突出地表现了这一点。因此,与中心语符字母“A”含义相对的同位语符即是“反叛”,这对同位语符代表了小说中主人公不同的思想精神状态。想要进一步剖析作者在这两对语词上设置的立意,就需要联系相关人物的在场状态,提炼出与同位语符相应的具象词、性质词、品质词等。

小说以海丝特受审后的赎罪生活为背景,行刑台上的审判是她赎罪的开始,也是她与丁梅斯代尔分离的起点。对于海丝特来说,行刑台使她想起自己的罪恶与爱情的痛苦,一方面她归顺于清教教义,另一方面,她完全诚实地面对内心的罪恶。对于牧师来说,行刑台是他以高昂姿态宣判罪囚的权威表征,也是他生前无法面对的一处内心隐恶。不论是海丝特还是牧师,行刑台直接揭示了字母“A”的意义。与此不同的是,反叛精神的酝酿是长期的,更是在暗中滋生的。海丝特与牧师于森林会面便打破了二人分离的状态,牧师的隐情像小溪流淌般得以抒泄,二人商榷着离开城镇的计划,他们的传统思想从那晚开始粉碎。可见,森林是反叛的代号。

通过以上的分析,本文提炼出关于字母“A”与“反叛”衍生的新同位语符,得出以下序列:

(a)行刑台-分离-公开性-归顺-桎梏等(字母“A”的序列)

(b)森林-会面-隐蔽性-放荡-安宁等(反叛的序列)

从(a)序列中,行刑台的存在与情人分离的状态表现了字母“A”的含义,行刑台以其公开性的审判使民众和罪囚归顺于教会。群众以批评和蔑视的方式抒发他们的道德感,总督与老牧师以威逼利诱的方式重申宗教的权威性,作者以此暗示不合理的清教教义对人性的残酷压抑。而与“A”相对的反叛品质,则体现在海丝特与牧师在隐蔽、幽暗的森林会面,二人商榷出逃计划以寻找伦理上的自由、回归心灵的安宁上。

通过对小说《红字》语词的提炼和相应同位语符的分析,本文认为行刑台与森林分别代表了两种不同的精神状态。作者在语词层建立了文本的核心机制,为小说叙事结构的阐释提供了逻辑基础。

二、《红字》的行动位模型阐释

依据上文对《红字》语词层面的分析,读者可以较清晰地把握文本中语词符号的表达成分和隐喻成分。格雷马斯在《结构语义学》中提出了一个包括六个行动位的模型,分别是发者、客体、受者、助手、对手、主体,它们在具体事件中构成两个轴系,一个轴系以主体欲望中的客体为中心,另一轴系以主体欲望反映于助者和对手关系为模型[2]。因此,分析《红字》的叙事层时,分清何为主体、何为客体是排列模型至关重要的一步。

这部小说的两条叙事线贯穿始终,第一条叙事线显现于作品的前半部分,呈现海丝特被清教教会判决后思想从被束缚到自由的变化,第二条叙事线于作品的后半部分逐渐浮现出来,是丁梅斯代尔从内心善恶挣扎到最终承认罪行的历程。海丝特精神思想的解放已经在中途悄然完成,很显然,牧师寻回真实自我的结果是文本的高潮部分,这一历程所涉及的行动位关系也更复杂。为了探讨小说第二条叙事线呈现的模型,本文认为,以牧师丁梅斯代尔为主体的行动位双轴图式有两种:

由于视角不同,两图的客体相异,助手与对手的位置颠倒,但主体均为牧师。在显性视角中(图1),教会作为发者,使牧师(受者)受制于宗教职责(客体),医生作为助手利用精神虐刑,加强了教义禁锢思想的作用。而在隐性视角中(图2),海丝特作为助手,她的存在勾起了牧师对罪行的回忆,使他必须时时刻刻面对真实的自我(客体),从而突破虚伪的教义的桎梏。这两种视角包括了两条叙事线索,医生奇林沃斯所代表的线索以复仇一事为中心,试图用医者兼密友的身份使牧师陷入内心的挣扎中,促使丁梅斯代尔对自我的定位从圣洁的牧师向可耻的奸夫转换,最终使丁梅斯代尔保持了纯粹的宗教热忱。以妇女海丝特为代表的叙事线索以爱情为载体,她的出场加剧了丁梅斯代尔内心对自己的审判,要求其维持情人形象的真实性。因此,两条叙事线索包含了各自的主体,但叙事线索中的主体与上述行动位双轴图式中不同。第一条叙事线索中(图1),作为助手的医生为主体,第二条叙事线索中(图2),海丝特为主体,牧师丁梅斯代尔成了客体。主体与客体的连接中介是欲望,客体作为主体欲望的承受者,其价值是主体价值的投射[3],但两条叙事线索的主体位置不绝对稳定。当牧师回想胸口的字母“A”,受制于良心的叩问时,他体现的价值与医生投射的价值相符,此时医生对他以道德控告的方式来促使其价值的实现。然而,当牧师受制于宗教身份,无力在众人面前袒露罪行时,与海丝特相关的字母“A”所代表的价值观就不断催促他前往行刑台,并承认自己与海斯特的关系。这样,海丝特作为主体时推动牧师承认罪行,而医生作为主体时欲让牧师忆起罪行却又碍于宗教身份无法袒露罪行。对立的欲望使得牧师的客体价值无法显示。医生表面上阻止了牧师的认罪,加剧了他的身心衰竭,而牧师想要摆脱良心对自己的谴责只能认罪,执行以海丝特为主体的价值投射。因此,医生无意识地促进了将认罪行为变为主客体连接的过程。反观作为承认罪行价值投射的主体海丝特,她为了保全牧师的名声,在行刑台上拒绝说出他的名字,与此同时“她没有看向威尔逊先生,而是注视着年轻牧师那对深邃、不安的眼睛”[4],她一边拒绝,一边却面如死灰。作者细致的神态描写勾勒出海丝特对牧师认罪的实质性要求,可她的缄口不言却成了牧师无须承担过错的保障。因此,海丝特一面是催促牧师达成真实自我的助手,一面却也帮助牧师维持了宗教形象与名声,她既是丁梅斯代尔认罪历程的助手,又是潜在的对手。由此可见,对手与助手的行动位关系会因客体价值的变化而倒置,当对手推进另一轴系的主体欲望实现时,对手就变成助手,反之亦然。

本文通过对《红字》叙事层的分析,发现在两条叙事线索中,医生和海丝特分别扮演了不同的行动位,他们的存在和一系列行动促进了丁梅斯代尔不同价值的实现。他一面需要维持神圣的牧师的形象,一面想要成为具有反叛精神的情人,丁梅斯代尔的身份在这种矛盾间不断转换,这样的描写一方面丰富了人物形象,另一方面通过牧师角色的矛盾性使字母“A”所代表的价值观与反叛价值观的冲突更加激烈,在对立中升华了小说主题。

三、从“符号矩阵”看《红字》

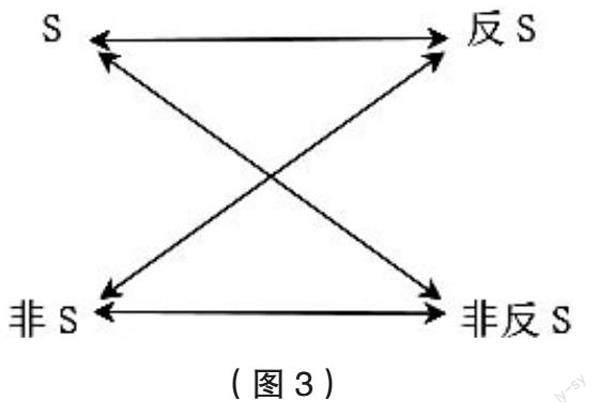

格雷马斯运用符号学解构文学叙事文本,即文学符号学理论中最著名的“符号矩阵”,它源于对亚里士多德逻辑学中命题与反命题的诠释[2]。格雷马斯提出的“符号矩阵”模型在分析文本各要素之间的功能运作上具有重要作用,其可以探讨语篇的基本价值体系,只要对其正确赋值,就能阐释叙事文本的各种复杂现象。在“符号矩阵”中,设立一项为S,它的对立方是反S,与S矛盾但不一定对立的是非S,那么非S的对立方即非反S。S与反S的对角线一方分别是它们的矛盾方,而S与非S、反S与非反S存在相互蕴含的关系,其关系如下图:

前面两部分本文已经分析了相互对立的字母“A”所代表的价值观与反叛的价值观,字母“A”代表罪恶的同时,还有受清教教义的桎梏之意。本文以文本中四位重要的角色海丝特、珀尔、牧师、医生为中心,根据矛盾对立的两种价值观以及文本表现的主题,对四位角色进行主题赋值。所谓主题赋值,是指将文本主导符码与矩阵相结合阐释意义的结构化操作[5]。因此,文本中人物存在的立意与矛盾形成的价值观由符号矩阵可表示为下图:

医生与牧师同为北美殖民地时期社会地位较高的阶层,牧师丁梅斯代尔是教会的领袖,在当时,宗教被认为可以医治人的灵魂;医生奇林沃斯则是海外归来的高级知识分子,用医学治疗人体的疾病。海丝特与珀尔,一个是被定罪的妇女,另一个则是被视为罪恶的产物的孩童,均属于社会底层。两方相互蕴含的关系还体现在,医生作为一个老学究,年龄与学问均经过时间的沉淀;牧师的宗教学识与情怀亦是如此。海丝特则是一个将“A”的耻辱当作是对自己生活方式的肯定的女人,与她的女儿小珀尔同为被清教教义禁锢却还能有自由灵魂的人。所谓的“文明”化为欲望侵占个体价值时,个体就会成为“文明”的奴役。所以,作为学究的老医生被复仇占据心智,牧师生命的消逝也是他生命力的枯萎,而牧师则被清教教义所挟持,不能在行刑台上认同真实的自我。作为反对项的孩童珀尔已经被视为邪恶的产物,本身已无法反抗污名,因此也不受清教教义的束缚,勇于清醒地对抗世界的旧有秩序,以孩童的暴力回应人性对自由的诉求。而海丝特从赎罪的生活、珀尔的陪伴中学会自由思考,寻回了自身价值所在。因此,当两种价值观汇聚于丁梅斯代尔身上时,他的“掩饰”到“认罪”体现了自由人性对森严教义的挑战。代表宗教文明的牧师最终殒命,而珀尔过上幸福的生活,表明了新生力量的获胜。

四、结语

本文运用格雷马斯的符号学理论对小说《红字》文本的语词层和叙事层进行分析,从作品的表层结构探索至深层结构,探寻语符表面意义背后的构成要素及其作用,以期帮助读者进一步理解文本主题。牧师从小说开头掩饰自己的罪行,到结尾超越教条的教义承认罪行,读者可以看出,《红字》不只是一部简单的恋爱悲剧小说。霍桑利用出色的人物心理描写,通过字母“A”代表的价值观与反叛价值观背后的行为主体的较量,暗示了新生的自由人性终将战胜伪善教义对人的思想的奴役,虚伪的道德必将被真实的自我取代。

参考文献

[1] 王坤仪.格雷马斯叙事符号学视域下的《午后曳船》[J].名作欣赏,2014(6).

[2] 朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[3] 王坤仪.格雷马斯叙事符号学视域下的《午后曳船》[J].名作欣赏,2014(6).

[4] 霍桑.红字[M].汪洋,譯.天津:天津人民出版社,2017.

[5] 李广仓.格雷马斯矩阵应用于文学叙事分析探究[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2020(1).

[6] 钱翰,黄秀端.格雷马斯“符号矩阵”的旅行[J].文艺理论研究,2014(2).

(责任编辑 陆晓璇)

作者简介:余恩惠,曲阜师范大学文学院,研究方向为文艺学。