客车制动跑偏问题的研究与优化

司宗正 赵兴旺 周宝 高云庆 裴冠茹

摘 要:行驶稳定性是影响汽车的安全行驶的重要特性之一,本文针对某客车新车型在开发过程中出现的典型的制动跑偏现象,开展了问题成因的探究及排查分析,并提供了优化方法和技术解决方案,为类似车型的底盘设计开发、制动跑偏问题解决提供了技术参考。

关键词:行驶稳定性 客车 制动跑偏

汽车行驶稳定性是影响车辆安全性、舒适性的重要指标[1]。汽车在直线行驶过程中,方向盘在无转角或力矩输入情况下,车辆行进方向产生改变。为保持车辆的直线行驶,驾驶员需对方向盘施加附加力。但当驾驶员的手离开方向盘后,车辆不能自主保持直线行驶状态,反映出汽车的行驶稳定性能力不足。

制动方向稳定性是行驶稳定性主要特性之一,若制动时发生跑偏、侧滑或失去转向能力,则汽车将偏离原来的行驶路径[2]。GB 7258《机动车安全运行技术条件》规定,机动车在平坦、硬实、干燥和清洁的道路上行驶,不得有方向盘摆振、路感不灵、跑偏或其它异常现象[3]。

跑偏可能导致车辆失控,在紧急制动或高速行驶时尤为危险。因此,深入研究客车制动跑偏的机理、系统性地解决制动跑偏问题,具有重要的意义和价值。

1 研究背景

在某客车新车型的开发验证过程中,出现了直线行驶不稳定和严重的制动跑偏问题现象,且随着车辆制动力的变大,跑偏的趋势会越发明显。具体故障表现为:以90kM/h为初始速度开展紧急制动,直至车速降到0时,车辆相对于初始位置,横向方向最多可跑偏一个车道。

2 主要原因分析

行驶跑偏是复杂的系统性问题,相关的成因较多。有车辆自身的原因,如轮胎气压、转向回正性能差、重心不居中导致的左右载荷分布不均、四轮定位参数偏差、制动力左右偏差等。也有还有一些外界因素,如路面不平度、侧向风干扰等[4]。不少故障车辆制动跑偏伴随着有直行跑偏的情况,因此解决车辆的制动跑偏问题前,首先要排除车辆直行跑偏因素的干扰影响。

2.1 轮胎相关因素

气压不一致将使左右车轮滚动半径、滚动阻力不一致,导致跑偏。左右侧轮胎磨损程度的不一致,向滚动半径小的一侧跑偏。当胎面磨损严重时,轮胎的抓地力会下降,制动时胎面好的地面反力较大,向胎面较好的一侧跑偏。不同轮胎的锥度效应力大小有差异,不同锥度轮胎在车辆上的装配方向应有工艺作业要求,否则锥度将影响车辆的直线行驶能力。

2.2 转向系统回正能力差

具体表现为:方向盘向左打,松手后仍向左跑偏;方向盘向右打,松手后仍向右跑偏。同时方向盘回正差,驾驶员松手后,车辆的残余横摆角速度大。

造成该现象的主要因素有:四轮定位参数设计缺陷导致的回正力矩不足、转向机内部传动机构摩擦力矩过大、转向传动轴与内饰件干涉导致的干摩擦、主销内部滚针轴承或止推轴承损坏卡滞、转向直拉杆及转向横拉杆球头销的转动摩擦力矩过大等。

2.3 四轮定位参数偏差

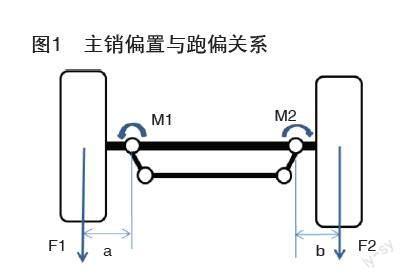

前悬架车轮定位参数,尤其是车轮前束角、主销后倾角、主销内倾角的影响尤为明显。此外,主销内倾角衍生出的轮胎接地点主销偏置距,对制动时的行驶稳定性也有显著的影响,如图1所示。如果左右侧的主销偏置距差异过大,制动时作用于左右车轮的转向力矩M1=F1*a与M2=F2*b无法达到平衡,对制动稳定性产生严重的不利影响,车辆将会向主销偏置距大的一侧跑偏。

2.4 重心及前后轴不对中

车辆各制动力产生的合力与行驶的方向相反,理想情况下,其等效作用点应与车辆的质心位置重合。但在真实的场景中,制动力合力很难与车辆的质心重合。

如果整车重心位置与车辆XZ平面偏置距大,在车辆的制动过程中,即使左右制动力均衡,制动合力与横向偏置距共同作用而产生导致跑偏的横摆力矩。当此力矩超过车辆极限的稳定能力时,车辆就会产生制动跑偏的现象。此外,前后轴中心平面不重合,也会导致跑偏問题的发生。

2.5 制动力偏差

左右侧制动力偏差大,会导致跑偏。另外,即使技术设计要求完全相同,不同制造批次之间的制动摩擦片及制动盘因为原材料、生产制造公差等一致性的差异,如果混装将会导致车辆不同程度的制动跑偏。

左右侧制动间隙不等,也会导致跑偏。未制动时的自由状态下,左右侧摩擦片与制动盘之间的间隙值差异大、制动管路压力不一致将导致建压速度不一致,导致左右车轮不能同步产生相同的制动力。间隙大的一侧制动时反应慢,间隙小的一侧制动时反应快,车辆向制动响应快的一侧跑偏。

2.6 干涉转向

车辆行驶时悬架上下运动,前束由转向杆系和悬架构件的复合牵连运动作用而发生变化,前束的变化在客车行业也称为干涉转向。

转向拉杆上的球头销,既固定在悬架的转向节臂上,同时又是转向直拉杆的一部分,如图2所示。该球头销随悬架运动做相应位移的同时,转向直拉杆又限制了球头销作相应的移动,致使转向节臂球头相对于主销在车辆的X方向做前后移动,继而引起转向轮的转动,轮胎将产生一个侧偏力[5],导致车辆产生较明显的跑偏。

在制动工况下,后轴负载向前轴转移且制动力越大轴荷转移越多。前轴轴荷的增量,导致前悬架弹簧压缩量的进一步增加,车轮相对于车身向上跳动。在跳动过程中,车轮运动轨迹受悬架导向杆系和转向系的约束,继而触发干涉转向,使车辆跑偏。

悬架导向杆轴向刚度不足或橡胶衬套刚度过小,汽车制动时杆系和衬套发生弹性变形,继而导致悬架导向杆系与转向系发生柔性的运动干涉,导致车轮的偏转,使汽车跑偏。悬架设计时应考虑相应的措施,减少或消除制动及驱动时的悬架变形[6]。

3 实车情况排查

针对上述导致制动跑偏的主要原因,开展系统性地研究。针对该车型制定跑偏的相关因素,逐一排查并锁定问题的根本原因。

3.1 轮胎排查

对跑偏车辆的车轮情况,进行了全面确认:轮胎与轮辋的配合,符合轮胎供应商的安装标识要求,未发现轮胎内外侧反装的现象。輪胎气压经过实际测量,均在理论设定的公差范围内,未发现超差的情况,且左右侧车轮的静力半径未出现明显异常。基于以上排查结果,可以排除车轮导致的跑偏。

3.2 转向系异常排查

制作辅助工装,测量转向及悬架系统的干摩擦力矩,根据实测结果判断无异常。进一步对转向直拉杆、悬架转向节臂、转向横拉杆等位置的球头,以及主销、转向摇臂等部位的轴承进行检测,启动及旋转摩擦力矩均正常,未发现异常。查验转向传动轴与底盘周边、内饰件等配合部位的间隙情况,未发现有干涉摩擦的情况。通过以上的排查,可排除转向系异常导致的车辆跑偏。

3.3 四轮定位参数排查

车轮外倾角、主销内倾角、主销后倾角有着关键的作用,四轮定位角度的公差范围也很重要[7]。一般情况下控制在±30′范围内,可保证车辆不会出现严重的跑偏现象。

将跑偏的故障车辆重新上检测线,做四轮定位参数测量。经复测,前后悬架车轮前束角左右偏差为5′,主销后倾角左右偏差均为26′、主销内倾角左右偏差20′,符合设计的公差要求。但上推力杆与下推力杆的长度差异较大,导致在制动时,车轮向上跳动过程中,主销后倾角有较明显的衰减。

3.4 重心及前后轴对中性排查

经确认图纸,设计方案无问题。对跑偏客车的重心进行了测量,重心在Y向的偏差在设计许可的范围内,实车状态符合设计需求,无明显的导致跑偏的风险。

3.5 制动力偏差排查

车辆在测试评价前,已通过了短里程的制动器磨合,可以排查磨合不良导致跑偏的情况。调取车辆过检测线时的制动力实测数据并进行了复测,结论为左右及前后轴制动力偏差值、制动力响应时间均符合设计要求。此外,对车辆是否存在拖刹的现象也进行了排查,未发现异常。综上,可排除制动器相关因素导致的车辆跑偏。

3.6 干涉转向排查

经设计校核和实车状态确认,实车状态与设计图纸要求一致。基于该车型设计图纸,测量悬架及转向系统硬点,利用ADAMS搭建该车型的动力学仿真模型,如图3所示。

通过摸底分析发现,转向和悬架系统硬点坐标布置不合理,存在明显的转向干涉情况,且推力杆系的衬套刚度设定不合理,需优化改进。对分析结果开展进一步研究发现,该状态将导致车辆向右跑偏,与故障车辆实际表现一致。

4 方案制定与问题解决

针对已排查出的干涉转向问题,借助仿真手段探索解决方案并验证方案的有效性。进一步结合故障车型实际情况,本着最少改动量的原则,制定可行的技术改进方案。

结合仿真分析结果,对上推力杆前衬套硬点、转向节臂球头硬点进行了优化设计,优化前后的硬点坐标对比如表1所示。

除优化悬架相关的硬点坐标外,在兼顾底盘滤振舒适性,并充分考虑衬套耐久可靠性、橡胶硫化的工艺性等因素的前提下,通过调整橡胶原材料硬度、优化球头内部设计结构,将上下推力杆前后点衬套的径向刚度由40kN/mm加大至90kN/mm。

该客车车型为整体式转向系统,左右侧转向节通过横拉杆连接。悬架上下运动时,左右转向前轮朝同向偏转。如果转向干涉量较大将导致跑偏,因此前束变化量越小越好。

通过仿真分析可以看出,20000N紧急制动力作用下,转向轮前束由原状态的0.95°优化至0.1°,改进效果显著,对制动跑偏量的遏制有较大贡献。优化前及优化后前束特性对比,如图4所示。

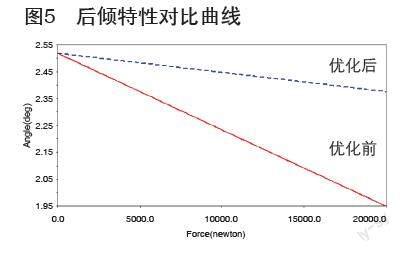

此外,随着推力杆衬套刚度的提升,在制动力下橡胶衬套弹性变形量显著降低,进而使主销后倾角在紧急制动工况下的衰减量同步得到改善,如图5所示,有利于提升制动工况整车保持直行的能力。

按照仿真优化输出的改进技术方案,制作了转向节臂、推力杆总成等改进样件。更换优化部件后,参照GB 12676《汽车制动系统结构、性能和试验方法》[8],对实车开展对比测试评估改进效果。车辆从90Km/h制动到静止状态,跑偏量由原状态的2m减小为0.2m,未偏出所在车道。实车表现与设计优化后的理论研究结果一致,效果显著。

5 结语

本文结合具体的客车车型,以实际开发过程中典型的制动跑偏疑难技术问题为例,系统、深入研究了与客车制动跑偏强相关的主要因素、导致跑偏问题产生的机理、故障排查思路和方法,并提供了具体的解决思路及最终技术方案,为客车底盘设计开发工作、制动跑偏问题的解决,提供了理论依据和技术参考。

参考文献:

[1]姚谢钧,陈德玲,赵军峰.轻型客车跑偏问题的分析与改进[J].客车技术与研究,2016.2.

[2]余志生.汽车理论[M].5 版.北京:机械工业出版社,2010.5.

[3]公安部交通管理科学研究所.机动车运行安全技术条件:GB/ 7258- 2012[S]. 北京:中国标准出版社,2012.

[4]阿达姆·措莫托.汽车行驶性能[M].北京:科学普及出版社,1992.

[5]安部正人.车辆操控动力学[M].北京:机械工业出版社.2012.06.

[6]刘惟信.汽车设计[M].5 版.北京:清华大学出版社,2001.7.

[7]Jornsen Reimpell.Automotive Chassis[M]. SAE International. 2001.5.

[8]GB 12676-1999,汽车制动系统结构、性能和试验方法[S].北京:中国标准出版社,1999.