《群书治要》编撰人物考

——兼论“贞观之治”的理论溯源

刘海天

导 言

贞观初年,唐太宗面对严重的内忧外患,亟需借鉴古代治国理政理论指导天下治理。为此,时任秘书监的魏徵(1)据相关字典,本文统一作“魏徵”,不作“魏征”。参见杨合鸣编:《简化字繁体字异体字对照字典》,崇文书局2019年版,第413页。但在征引其他文献著录信息时,则照录其原貌不作更动。集合当朝重臣名儒,共同编撰了一部全面、系统阐述治国理政相关问题的匡世巨著《群书治要》。《群书治要》内容涵盖经、史、子三大部类共计六十六部典籍,且征引唐前古注数十种,是对唐以前治国理政智慧精华的总结。据笔者研究,《群书治要》是“贞观之治”的政治理论基础,对大唐盛世的出现起到了重要的理论支撑作用。但在唐末战乱后,《群书治要》逐渐散佚并失传千余年。所幸此书由日本遣唐使等携至东洋,受到日本历代皇室、幕府的重视而得以保存,并于清朝嘉庆年间始回传中国。鉴于其反映了唐代典籍的样貌,又部分保存了十五种清嘉庆时已经失传的文献,故被视为珍贵的佚存文献。这为今人开展对“贞观之治”背后政治思想理论的研究,提供了全新的文献材料。

唐朝是中国古代文治武功成就斐然的盛世,“贞观之治”又是其冠冕。作为贞观政治理论所依循的《群书治要》,可被视为一部集大成之作。近年来,国内外学者针对《群书治要》文献价值、理论价值与应用价值的研究时有所见,但在梳理这些研究文献时可以发现,由于历史上有关《群书治要》的记载非常有限且颇存差异,所以诸如这部书的编撰者为谁这一基本问题仍然模棱两可——在目前公开出版的书籍中,编撰者著录信息差异颇大;从清朝至今,也间有学者提出“此书实成于萧德言之手”等说法。这些基础性问题的分歧点,需要学界做更深入的研究、考证,这对深化《群书治要》与“贞观之治”等理论与实践问题的研究,挖掘《群书治要》对国家治理的当代价值,具有重要意义。

编撰团队构成考

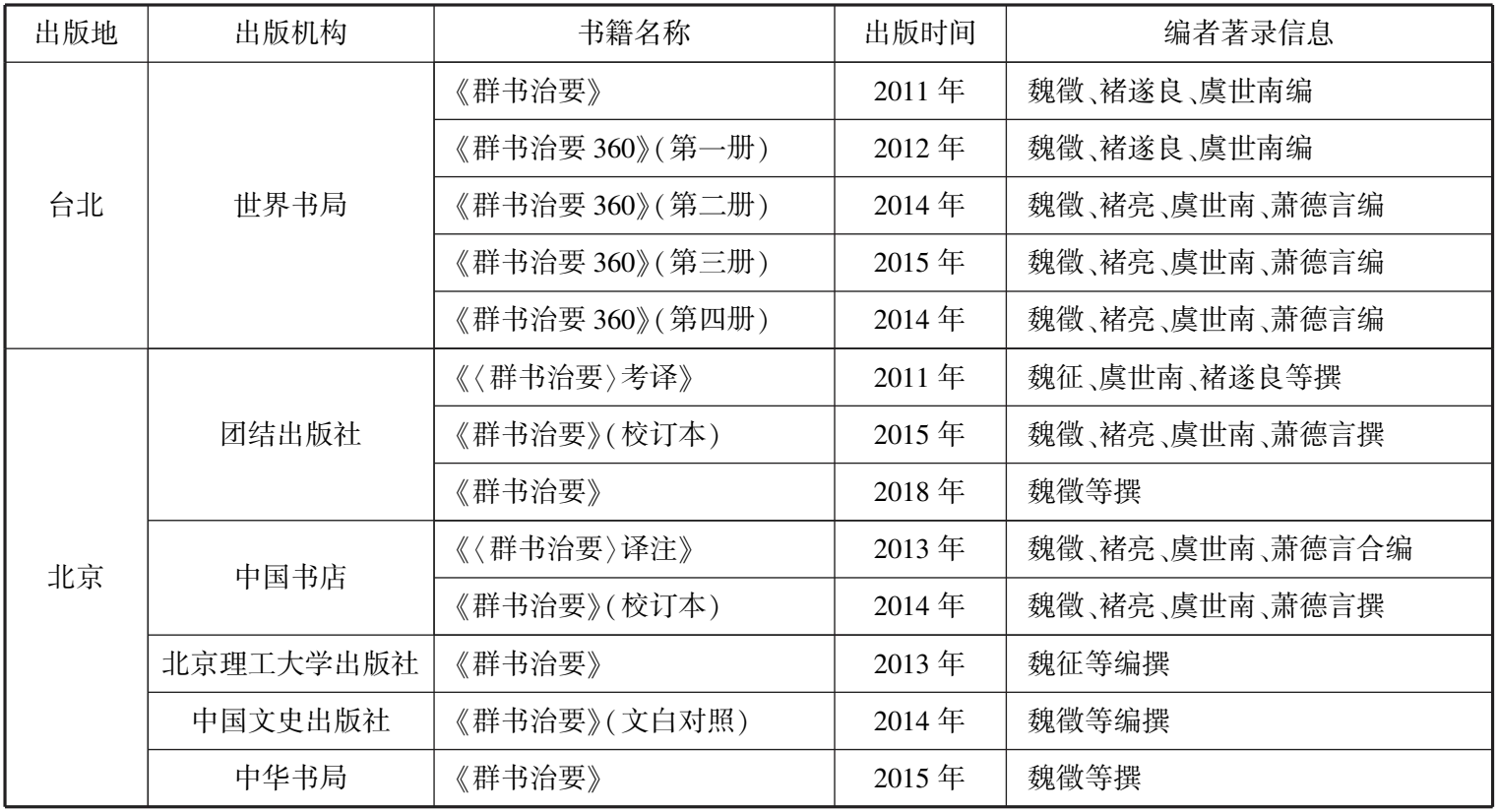

在考察馆藏书目和出版物时可以发现,《群书治要》的编者信息著录情况较为混乱,未作统一,兹以出版时间和出版单位为依据,罗列的《群书治要》若干常见版本,将其编者信息呈现如下:

表1 现代各版《群书治要》编者著录信息

由表1可知,无论是编撰人物构成还是编撰人物排序都呈现出较大差异;同一出版社在不同时间出版的《群书治要》编者著录信息也有所不同。这反映出,编撰人物问题有待讨论澄清。

在日本所藏各版本《群书治要》及《册府元龟》(2)王钦若等撰:《册府元龟》卷六○七《学校部·撰集》,《文津阁四库全书》第302册《子部·类书类》,商务印书馆2005年版,第728页。所收录的魏徵《〈群书治要〉序》中,均提到“故爰命臣等,采摭群书”的文字,(3)魏徵:《群书治要序》,魏徵等编撰,萧祥剑点校:《群书治要》(校订本),团结出版社2015年版,第7页。可知《群书治要》的实际编撰者非魏徵一人。据史料记载,《群书治要》的编撰团队应为四人,但四人组成及排序在唐代文献中已出现不同版本,这应该是造成目前编者著录信息混乱的根源之一。其中一个版本为魏徵、虞世南、褚亮、萧德言,见《唐会要》:

贞观五年九月二十七日,秘书监魏徵撰《群书政要》,上之。太宗欲览前王得失,爰自六经,讫于诸子,上始五帝,下尽晋年。徵与虞世南、褚亮、萧德言等,始成凡五十卷,上之。诸王各赐一本。(4)王溥撰:《唐会要》(中册),中华书局1960年版,第651页。《群书政要》即《群书治要》,因避唐高宗李治讳而改称《群书政要》。现代标点为笔者所加。

另一个版本为魏徵、虞世南、褚遂良、萧德言,见《大唐新语》:

太宗欲见前代帝王事得失以为鉴戒,魏徵乃以虞世南、褚遂良、萧德言等采经史百家之内嘉言善语,明王暗君之迹,为五十卷,号《群书理要》,上之。太宗手诏曰:“朕少尚威武,不精学业,先王之道,茫若涉海。览所撰书,博而且要,见所未见,闻所未闻,使朕致治稽古,临事不惑。其为劳也,不亦大哉!”赐徵等绢千疋,彩物五百段。太子诸王,各赐一本。(5)刘肃撰,许德楠、李鼎霞点校:《大唐新语》,中华书局1984年版,第133页。

成书于《唐会要》之后的《大唐新语》中,所记载信息基本同于《唐会要》,唯作者四人中“褚亮”作“褚遂良”,以子易父,二者孰是孰非有待考证。

首先,从史料的权威性来看,《唐会要》为北宋初王溥(922—982)所撰。考察其原始材料,“唐苏冕尝次高祖至德宗九朝之事,为《会要》四十卷。宣宗大中七年,又诏杨绍复等次德宗以来事,为《续会要》四十卷,以崔铉监修……惟宣宗以后记载尚缺,溥因复采宣宗至唐末事续之,为《新编唐会要》一百卷”。(6)王溥撰:《唐会要》(上册),中华书局1960年版,第1页。可见“王溥的百卷《唐会要》是在德宗朝苏冕、苏弁兄弟修撰的《会要》四十卷(记载唐高祖至德宗九朝事迹与制度)与宣宗朝崔铉等《续会要》四十卷基础上编撰而成的”。(7)武秀成:《史源文献与〈新唐书〉之误书》,《历史文献研究》2017年第2期。

《唐会要》成书于《旧唐书》之后、《新唐书》之前。其中关于《群书治要》的一段记载,当本于苏冕(734—805)修撰的《会要》四十卷。值得注意的一点是,其中的时间信息甚为具体——“贞观五年九月二十七日”——为诸多记载《群书治要》相关史料中所独见者,可判断其来源的可靠性。《唐会要》中记录《群书治要》的文字为唐德宗朝苏冕、苏弁兄弟所成;而《大唐新语》成书于《唐会要》之后,所本材料或与《唐会要》相同或相近。故应以《唐会要》作主要依据。

其次,从编者的资历角度考察,观诸《旧唐书》与《新唐书》,褚遂良虽成为唐太宗贞观后期及唐高宗永徽前期的朝廷重臣,但贞观初期年纪尚轻、资历尚浅(少魏徵十六岁,少虞世南、褚亮、萧德言约四十岁),考虑此系贞观初年开展的安邦政典编撰,并考诸其父褚亮与魏徵、虞世南在贞观初年屡次共掌文翰的记载,(8)虞世南与褚亮同为武德朝秦王府文学馆学士、贞观朝弘文馆学士,二者交集自不待言。魏徵常与此二人共掌文翰典章,如《旧唐书·志第八·音乐一》:“贞观元年……其后(太宗)令魏徵、虞世南、褚亮、李百药改制歌辞,更名《七德》之舞。”《旧唐书·志第十·音乐三》:“贞观二年,祖孝孙定雅乐。贞观六年,褚亮、虞世南、魏徵等作此词,今行用。”刘昫等撰:《旧唐书》第4册,中华书局1975年版,第1045、1090页。及褚亮与虞世南、萧德言共同供职弘文馆之经历,(9)《唐会要》卷六四《史馆下》:“武德四年正月,于门下省置修文馆。至九年三月,改为宏文馆。至其年九月,太宗初即位,大阐文教。于宏文殿聚四部群书二十余万卷,于殿侧置宏文馆。精选天下贤良文学之士虞世南、褚亮、姚思廉、欧阳询、蔡允恭、萧德言等,以本官兼学士,令更宿直。听朝之隙,引入内殿,讲论文义,商量政事,或至夜分方罢。”参见王溥撰:《唐会要》(中册),第1114。现代标点为笔者所加。可知贞观初年,魏徵、虞世南、褚亮、萧德言之间的交集更多。另外在《旧唐书》中《魏徵传》列卷七十一,《虞世南传》与《褚亮传》并列于卷七十二,三人前后相属且皆在贞观中前期有进谏的记载。《旧唐书》中《褚遂良传》列卷八十,且褚遂良于贞观十年始迁起居郎,介入朝政。(10)《旧唐书·褚遂良传》,刘昫等撰:《旧唐书》第8册,第2729—2739页。从魏徵、虞世南、褚亮于贞观前期屡次共事、早知政事的密切关系可知,以褚亮位列《群书治要》编者之一更合情理。

《大唐新语》的编者信息虽与《唐会要》略存差异,但也确实是对《唐会要》“四人说”的一种佐证。综上,则应确定《群书治要》的主要编撰者为四人,四位人物及其顺序宜为:魏徵,虞世南,褚亮,萧德言。

除编撰团队考证外,还有一重要问题亟待解决,即四位编撰人物的角色定位。因为自清朝著名学者阮元提出《群书治要》“实成于萧德言之手”后,中外学界已间有响应,遂使编者角色这一基本问题歧义旁生。下面就对“阮元说”进行辨析。

编撰人物角色考

(一)阮元“书实成于德言之手”说

观察日本古代各本《群书治要》,(11)主要指最为古老的平安时代“九条家本”残本(藏于日本东京国立博物馆)和镰仓时代“金泽文库本”(藏于日本宫内厅书棱部)。各卷卷首均提“秘书监钜鹿县男臣魏徵等奉敕撰”,(12)日本承和、贞观年间,天皇对此书十分重视,常于宫廷经筵宣读。其后实际掌权的幕府将军亦对此书甚为珍重。虽日本所传版本在传抄过程中有个别衍误,但观诸日本平安时代、镰仓时代等古本,“秘书监钜鹿县男臣魏徵等奉敕撰”十四字,与中国流传的《群书治要序》落款信息相同。此十四字,因其文字独立成列且字数甚少,既无讹误之理,又应非日本学者擅自补入,故可遵从之。可知魏徵应为最为重要的编撰人物。但是,清代著名学者阮元却在其所著《研经室外集·四库未收书提要·群书治要》中,提出了“书实成于萧德言之手”的说法:

唐魏徵等奉敕撰。徵字元成,魏州曲城人,官至太子太师,谥文贞,事迹具《唐书》本传。按宋王溥《唐会要》云:“贞观五年九月二十七日,秘书监魏徵撰《群书治要》上之。”又云:“太宗欲览前王得失,爰自六经讫于诸子,上始五帝,下尽晋年。书成,诸王各赐一本。”又《唐书·萧德言传》云:“太宗召魏徵、虞世南、褚亮及德言裒次经、史、百氏帝王所以兴衰者上之,帝爱其书博而要,曰:‘使我稽古,临事不惑者,卿等力也!’德言赉赐尤渥。”然则书实成于德言之手,故《唐书》于魏徵、虞世南、褚亮传,皆不及也。(13)阮元辑:《群书治要》一,《宛委别藏》,江苏古籍出版社1988年影印本,第1页。

阮元“书实成于德言之手”的说法,在中外学界已经得到一定响应。如日本学者岛田汉认为,《群书治要》的编撰是“魏徵为之总裁,而德言主其撰也”。(14)[日]岛田汉:《〈群书治要〉考》,吕效祖主编:《魏徵研究》,陕西人民出版社1996年版,第242页。中国内地郑奎从职务、年龄等不同角度,论证在《群书治要》的编撰过程中,“魏徵为此书总编,虞世南与褚亮以备顾问,萧德言为执行主编,具体负责此书编纂事宜”。(15)郑奎:《〈群书治要〉引史略考》,中国人民大学2011年硕士学位论文,第10—13页。香港陈越溪从南北朝至唐初之政治、萧氏家学特点等角度来论证阮元说法,得出“萧德言是《群书治要》的主要编者”及“主笔为萧德言”的观点。(16)陈越溪:《管窥〈群书治要〉之成书过程——兰陵萧氏对〈群书治要〉成书的作用与贡献》,《第一届〈群书治要〉国际学术研讨会论文集》(电子版),2019年。以上诸说,均援引、支持阮元“书实成于德言之手”的观点。虽然这些说法并未完全抹杀魏徵等三人的作用,但很显然都是在突出萧德言的角色。这无疑是阮元直接影响的结果。

除学界外,在大众文化传播领域如“百度百科”介绍《群书治要》的网页上,也特别列出了“作者考证”一栏,指出“据阮元考证,《群书治要》第一编者,应为萧德言”。(17)佚名:《群书治要》,https://baike.baidu.com/item/群书治要/3277077?fr=aladdin#4。更甚者有云萧德言“晚年志于著书,相传《群书治要》皆为其一人之功,唐太宗甚爱读之”者。(18)佚名:《唐代萧德言所作的〈咏舞〉,突出描绘了舞者优美的舞姿》,https://www.wenshigu.com/gxbk/scmj/380593.html。可见,纵向上从清朝阮元到20世纪的日本学者再到近年国内学者,横向上从学术界至大众文化领域,流变已然产生。如果不加辨析,阮元的观点自然会作为一种权威而“有根据”的说法持续产生影响。(19)另外,还有学者认为此书成于虞世南之手,可视为“阮元说”影响下的又一种流变。参见王志浩:《〈群书治要〉、〈通典〉之编纂与思想内涵析论》,林朝成、张瑞麟主编:《第一届〈群书治要〉国际研讨会论文集》,台湾万卷楼图书股份有限公司2020年版,第391—393页。

虽然“第一编者”的概念并非来自学界,但其已准确地捕捉到学界与大众对于此问题的一种认知倾向。何谓“第一编者”?笔者认为,“第一编者”就是主导《群书治要》的政治精神与编撰原则的人物。阮元“书实成于德言之手”之说容易引发的一种思想倾向是,《群书治要》实际反映了萧德言的政治价值取向和对历史文化的理解,以及继承与应用古代历史文化的态度和方法,而非魏徵等人。这对于《群书治要》的历史价值定位,对于“贞观之治”的政治理论溯源,以及学界开展《群书治要》的相关研究,都可能产生连带效应,造成研究方向选择上的差异,故应予以辨析。

(二)对“阮元说”的商榷

“阮元说”是否成立,应从其立论的基本依据出发来逐一辨析。以下先介绍阮元立论的两个基本依据,其次对其论据进行具体考证和分析,以明辨其是否允当。

1.阮元立论的基本依据

阮元“书实成于德言之手”的说法从何而来?观察其具体表述文字可知,阮元亦是依据《唐会要》《玉海》《新唐书》等文献中与《群书治要》相关的记载立论的,其推导出此结论所依据的直接材料为《新唐书·萧德言传》。但是,《新唐书·萧德言传》中,其实并未直接提及《群书治要》。目前可见最早将《群书治要》与《新唐书·萧德言传》相关联的文献是《玉海》。《玉海》卷五十四《艺文·承诏撰述》之“唐《群书治要》”条引中,对《新唐书》进行了收录,具体如下:

《萧德言传》:“太宗欲知前世得失,诏魏徵、虞世南、褚亮及德言,裒次经史百氏帝王所以兴衰者上之。帝爱其书博而要,曰:‘使我稽古临事不惑者,公等力也。’赉赐尤渥。”(20)王应麟辑:《玉海》卷五四《艺文·承诏撰述》,江苏古籍出版社、上海书店1987年影印本,第1027—1028页。现代标点为笔者所加。

对比通行本《新唐书》,可知《玉海》在引用《新唐书》时应未做改动,亦未添加任何小注评论与判断。但阮元在引《新唐书·萧德言传》时却于“赉赐尤渥”前,不知何据信手增加了“德言”二字。于是本来以魏徵为首的“公等”四人“赉赐尤渥”,悄然变成了“德言赉赐尤渥”——大概是他认为萧德言受到的赏赐最多,所以增加了“德言”二字,也因此判定萧德言是实际的编撰者。(21)从成书早于《研经室外集》的文渊阁本《四库全书》之《新唐书·萧德言传》观察,亦无“德言”二字。而其另一依据则是“故《唐书》于魏徵、虞世南、褚亮传,皆不及也”,意思是除萧德言之外的三人传记中,都没有关于编撰《群书治要》的记载,所以《群书治要》实际上应该是萧德言编撰的。

2.关于阮元所据之原始材料问题

阮元以《新唐书·萧德言传》为依据论证《群书治要》与萧德言之间的紧密关联,但此处阮元忽略了,在《旧唐书·萧德言传》中并未出现与《群书治要》直接乃至间接相关的任何文字。《新唐书·萧德言传》中关于四人撰书的信息为北宋欧阳修等补入,但也只云“经史百氏帝王所以兴衰者”而未明言“《群书治要》”,若无《唐会要》为之参佐以及《玉海》将二者直接关联,则实无法认定二者所指即为同一文献。现代就有学者将《群书治要》与“经史百氏帝王所以兴衰者”视为两部书的情况。(22)参见赵克尧、许道勋:《唐太宗传》,人民出版社2015年版,第314—315页。这是阮元所依据的文献本身可能存在的问题。

3.关于被阮元作为论据的受赏问题

阮元论证《群书治要》为萧德言编撰的直接论据之一,是萧德言受到赏赐最多。据不同史料的相关记载,魏徵等呈书受赏应确有其事,这是贞观时期的惯例,但各文献中关于呈书受赏的记载颇有差异——《唐会要》中完全没有提及赏赐之事。《册府元龟》卷六○一《学校部·恩奖》及卷六百七《学校部·撰集》中,则均有“赐徵帛二百疋”的记载,(23)王钦若等撰:《册府元龟》卷六〇一《学校部·恩奖》、卷六〇七《学校部·撰集》,《文津阁四库全书》第302册《子部·类书类》,第703、728页。《玉海》亦有“赐徵帛二百匹”(24)王应麟辑:《玉海》卷五四《艺文·承诏撰述》,第1027—1028页。的文字,则所赏者为魏徵而非萧德言。《大唐新语·著述第十九》则为“赐徵等绢千疋,彩物五百段”。(25)刘肃撰,许德楠、李鼎霞点校:《大唐新语》,第133页。综合以上几种文献的说法,则《新唐书》“赉赐尤渥”之对象,当以四人为整体,且以魏徵为首。

记载赏赐信息比较重要的两部史料即《册府元龟》与《大唐新语》中,关于赏赐对象及物品数量信息虽有差异,却都以魏徵为首。考虑到《大唐新语》《册府元龟》成书均先于《新唐书》,尤其《册府元龟》中唐史为其精华所在,不少史料为该书所仅见,具有较高的校勘价值,故成书于《册府元龟》之后的《新唐书·萧德言传》中,“赉赐尤渥”之具体所指应参考《大唐新语》与《册府元龟》的说法,即不应仅限萧德言,更不宜因为此四字出现在萧德言的传记中,便简单认定是“德言赉赐尤渥”乃至于“书实成于德言之手”。

4.关于被阮元作为论据的著录信息问题

阮元认为《群书治要》实际成书于萧德言之手的另一重要依据,是《新唐书》中没有关于其他三位编者编撰《群书治要》的记载,而这与事实不符。因为在《新唐书·艺文志》中,已经有“魏徵《群书治要》五十卷”的明确记载了。(26)欧阳修、宋祁撰:《新唐书》第5册,中华书局1975年版,第1536页。《旧唐书·经籍志》中也有相同记载。(27)刘昫等撰:《旧唐书》第6册,第2035页。因此,仅考诸阮元所依据的《新唐书》,亦可知“书实成于德言之手”的论据不够严谨。(28)阮元在《研经室外集》中对《群书治要》的考证还有另一不严谨之处,即认为《群书治要》“《宋史·艺文志》即不著录,知其佚久矣”。但实际《宋史》卷二〇七《志·艺文六·类事》中已有明确记载:“《群书治要》十卷秘阁所录。”脱脱等撰:《宋史》第10册,中华书局1977年版,第3301页。

另外,阮元仅从正史人物传记出发判断某人是否编撰某书也并不全面。史书之作尚存大体,人物传记即循此例。魏徵不仅在开创“贞观之治”中位列首功,又于图书文献整理、编撰事业贡献巨大,尤以“五代史”之编修称名后世。《群书治要》随贞观一朝结束而于秘府雪藏,颇有“名不见经传”之憾,故而后世两《唐书》之作,但于《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》中著录此书且云“魏徵撰”,而未于魏徵传记中特别提出《群书治要》,亦属史籍书写之惯例,如魏徵主编的《自古诸侯王善恶录》也没有在其传记中提及。(29)魏徵受诏编撰《自古诸侯王善恶录》一事记录于《贞观政要·教戒太子诸王第十一》。见吴兢撰,谢保成集校:《贞观政要集校》,中华书局2003年版,第214—216页。虞世南任秘书监时总领编撰大型类书《北堂书钞》一事,亦未收入其两《唐书》的传记中。故阮元所谓《群书治要》未出现在魏徵、虞世南等人的传记中,亦难成为佐证“书实成于德言之手”的合理论据。

5.唐初官方修撰文献编者著录之惯例

从另一个角度分析,《群书治要》若果真成于萧德言之手,则就当时官方修撰文献的惯例而论实无署魏徵之名的可能。参考与《群书治要》同时期启动编修、成书于《群书治要》之后的“五代史”的署名情况,魏徵虽为实际总负责的监修人,但《周书》《北齐书》《梁书》《陈书》诸史,都各署其实际编撰者之名,唯《隋书》为魏徵所编撰而署其本人之名,(30)参见刘昫等撰:《旧唐书》第8册,第2549—2550、2598页。《群书治要》的编者著录无疑应循此例。

另外,《唐会要》中的相关记载也可以作为佐证。如《唐会要·修撰》中的第一和第二条信息,即是关于《艺文类聚》和《群书治要》的记载:

武德七年九月十七日,给事中欧阳询奉勅撰《艺文类聚》成,上之。

贞观五年九月二十七日,秘书监魏徵撰《群书理要》,上之。(31)参见王溥撰:《唐会要》(中册),第651页。现代标点为笔者所加。

考虑二者并列于《唐会要》中,故二者关于编撰者的记录方式亦应相同,考证《艺文类聚》编撰者的方法亦可用于考证《群书治要》。现代学者在对《艺文类聚》的实际领修人进行考证时指出,序文撰写者、《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》中的作者著录、上奏进呈者三种信息,都足以说明一书的实际领修人。(32)“《艺文类聚》……受诏参与编修的共十余人……对于领修人的问题,《四库全书总目》以存疑的口吻说:‘殆以询董其成,故相传但署询名欤?’关于这一点,其实是可以完全确定的。因为:(一)全书的序文由欧阳询撰写;(二)从《唐书·经籍志》以来的本书作者著录,向来但具询名;(三)据《唐会要》,本书由询奏上,就更可以明确了。”欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚·前言》,上海古籍出版社1982年版,第1—2页。在记载《群书治要》的各种史料中,魏徵是四位编撰者中唯一满足这几条标准的人物,也无疑是编撰《群书治要》过程中最为重要的角色。

鉴于《群书治要》在中国本土失传已久,目前所有不同版本的《群书治要》均以日本保存的古本为祖本。前文提到过,日本各古本《群书治要》虽然在文字方面存在个别差异,但其所同者为每卷卷首第二列皆题“秘书监钜鹿县男臣魏徵等奉敕撰”,这已直接说明最为重要的编撰者是魏徵。反言之,如《群书治要》成书于萧德言之手,则萧德言不可能名列最后。可见阮元“书实成于德言之手”的立论理据尚未充分,值得商榷。故严谨起见,在论及《群书治要》的“核心编撰者”“第一编者”等问题时,仍宜以魏徵为首。

编者考证与《群书治要》理论特质及“贞观之治”理论溯源

在从史料直接记载的角度考证“阮元说”后,可以基本确定“《群书治要》的核心编撰者为魏徵”这一结论。而依据四位编撰者的个人特点,也可以作一些补充论证,以延伸探讨《群书治要》的理论特质与“贞观之治”的政治理论溯源问题。

首先,就学问特点而论。虽然魏、虞、褚、萧四人皆学养深厚且兼通经史百氏之学,但是对比而言,虞世南长于文学与书法,褚亮以文学见长,萧德言精于《左传》,而魏徵在史学方面的造诣与贡献则更为突出:唐高祖武德年间启动的“五代史”编撰在无法推进的情况下,魏徵以秘书监身份受命,迅速有效地重新组织开展了史籍编修工作,成为监修“五代史”的实际负责人。作为《隋书》的主编,他亲自撰写了《隋书》的全部序论,审定其他四史并为梁、陈、齐诸史撰写总论,合计五万余字,内容包括北齐八帝总论、梁四帝总论、陈五帝总论、陈后妃总论,充分体现出对“帝王之道”的特别关注和深刻理解。而《隋书·经籍志》的撰写,也充分展现出他对唐前文献的全面把握。(33)《隋书》之撰原各有分工,纪、传本各属其作者之名,北宋天圣年间后始以魏徵、长孙无忌总代之。清人充分肯定了《经籍志》在学术史方面的重要价值。“据刘知幾《史通》所载,撰纪传者为颜师古、孔颖达。撰志者为于志宁、李淳风、韦安仁、李延寿、令狐德棻。案:宋刻《隋书》之后有天圣中校正旧《跋》,称同修纪传者尚有许敬宗,同修志者尚有敬播。至每卷分题,旧本十志内惟《经籍志》题‘侍中郑国公魏徵撰’。《五行志序》或云褚遂良作。纪传亦有题‘太子少师许敬宗撰’者。今从众本所载,纪传题以徵、志题以无忌云云。是此书每卷所题撰人姓名,在宋代已不能画一。至天圣中重刊,始定以领修者为主,分题徵及无忌也。”又云:“然后汉以后之艺文,惟藉是以考见源流,辨别真伪。”永瑢、纪昀等纂:《景印文渊阁四库全书》第264册,台湾商务印书馆1986年版,第14—15页。就《群书治要》“以史为鉴”的核心精神而言,魏徵“良史”的身份正堪领导编撰之任。值得注意的是,其为后世所称道的“鉴戒史学”主张,(34)参见谢保成:《魏征与〈隋书〉的鉴戒思想》,《中国社会科学院研究生院学报》1985年第6期。在《群书治要》中已然得到充分体现。综合魏徵在“鉴戒史学”“帝王之道”和文献学领域的深厚学养来看,理应成为编撰《群书治要》的核心人物。

其次,就政治履历而论。虞世南曾任秦王府参军记室,太宗为太子时任中舍人,太宗即位,拜员外散骑侍郎、弘文馆学士,后于秘书省任著作郎、秘书少监、秘书监;(35)参见《新唐书·虞世南传》,欧阳修、宋祁撰:《新唐书》第13册,第3969—3973页。褚亮曾任秦王文学、文学馆学士,太子舍人及太子中允、弘文馆学士,进授员外散骑常侍;萧德言曾任李建成太子洗马,(36)参见《旧唐书·令狐德棻传》,刘昫等撰:《旧唐书》第8册,第2597页。贞观时任著作郎兼弘文馆学士、太子侍读(太子李治),贞观十七年拜秘书少监。(37)参见《旧唐书·萧德言传》,刘昫等撰:《旧唐书》第15册,第4952—4953页;《新唐书·萧德言传》,欧阳修、宋祁撰:《新唐书》第18册,第5653—5654页。观察三人的政治生涯,皆以文学典章为主要工作内容。(38)于两《唐书》所载几人合作之事,亦多属文学领域。如作乐章、写碑文等。而相较此三人而言,魏徵在处理实际政务方面的经验则非常丰富。魏徵于武德朝先后任秘书丞、李建成太子洗马,太宗及即位后陆续拜詹事主薄、谏议大夫、尚书右丞、秘书监(参与朝政)、门下侍中、太子太师。(39)参见《旧唐书·魏徵传》,刘昫等撰:《旧唐书》第8册,第2545—2563页;《新唐书·魏徵传》,欧阳修、宋祁撰:《新唐书》第12册,第3867—3882页。从史书记载的情况和政治履历来看,魏徵显然在政治理论与政治实践等综合实力方面更为突出。《群书治要》的定位在于指导治国理政实践,实际处理政务的经验无疑是对编撰者重要的素养要求。因此《群书治要》不仅是一部总结古代政治理论的著作,而且具有重要的实践意义。其实践意义的普遍性是建立在编撰者深厚学养与丰富从政经验基础之上的。

第三,就进谏情况而论。考诸两《唐书》中各人传记的记载,以魏徵进谏最多,虞世南次之,褚亮又次之,萧德言在进谏方面则无甚记载。而两《唐书》中,魏徵传记单成一卷,虞世南和褚亮传记篇幅颇丰,萧德言传记篇幅最小且处《儒林传》中,则可知萧德言于儒学之贡献多于参与朝政之作为。(40)其他学问家如颜师古、令狐德棻、孔颖达亦不在《儒林传》,盖以其有较为丰富的事迹与较为实际的政治影响。是否深度参与贞观朝政,也是判断四人角色所应注意的因素——编撰者直接参与贞观朝政的程度越深,《群书治要》被直接应用到朝政当中的可能性也就越大。

最后,就精神体力而论。在《群书治要》成书的贞观五年,虞世南年七十四,褚亮年七十二,萧德言年七十四,皆属耄耋老者;魏徵仅有五十二岁。虞世南、褚亮曾于贞观元年、贞观九年分别拜散骑侍郎、散骑常侍此种无实际事务的散官,而包括萧德言在内的三人传记中亦提及其以年老而上请致仕辞官之事。致仕诚有让贤之美,但也是精神体力之衰的反映。(41)见《旧唐书·虞世南传》:“及(太宗)即位,转著作郎,兼弘文馆学士。时世南年已衰老,抗表乞骸骨,诏不许。”刘昫等撰:《旧唐书》第8册,第2566页。

综上,无论就学识特点、政治履历、进谏情况还是精神体力而言,在《群书治要》四位编者之中,年富力强且担任秘书监的魏徵,堪当《群书治要》编撰的核心人物。虽然说魏徵彼时以秘书监身份参与朝政,修史、议政任务繁重,但因为此书是总结古代政治智慧、直接向太宗阐述治国理论的重要文献,亦是君臣相互理解、一心一德的重要契机与凭藉,魏徵理应对此书重视有加。(42)“受有亿兆夷人,离心离德;予有乱臣十人,同心同德……乃一德一心,立定厥功,惟克永世。”魏徵等编撰,萧祥剑点校:《群书治要》(校订本),第35页。

虽然《群书治要》是一部博采不同类型文献汇编而成的典籍,也有人猜测可能会出现剪裁失当、思想驳杂等问题,但是从其书文字的简要详明、行文的流畅以及全书思想的连贯性和系统性来观察,此书在初稿完成后很可能经由专人整体修订后最终定稿。学者们曾就此问题进行讨论,如日本林敬信指出“自典、诰深奥,讫史、子辩博,诸系乎政术、存乎劝戒者,举而不遗。罢朝而不厌其淆乱,闭室而不烦其寻究,诚亦次经之书也”,(43)林敬信:《校正〈群书治要〉序》,魏徵等编撰,萧祥剑点校:《群书治要》(校订本),第1页。细井德民也认为此书“亦足以观魏氏经国之器,规模宏大,取舍之意,大非后世诸儒所及也”。(44)细井德民:《刊〈群书治要〉考例》,魏徵等编撰,萧祥剑点校:《群书治要》(校订本),第2—3页。罗振玉持同样态度,认为“东洋所传魏文贞公《群书集要》一书,初疑其伪托,壬申六月于冶城山馆得而读之,味其去取,诚非章句之儒所能为,尤非外洋所能产,未可以中国未见而遽斥之也”。(45)罗振玉:《群书治要跋》,《罗雪堂先生全集》第三编,第19册,台湾大通书局1989年影印本,第7619页。现代标点为笔者所加。

魏徵本人在《〈群书治要〉序》明确指出,此书并不存在“随方类聚,名目互显,首尾淆乱,文义断绝,寻究为难”的问题。(46)魏徵:《〈群书治要〉序》,魏徵等编撰、萧祥剑点校:《群书治要》(校订本),第7页。联系魏徵对“五代史”的监修工作——在“五代史”初稿完成后,魏徵对几部史书统一进行了全面的删削增补,所谓“裁定去取,咸资笔削,多所损益,务在简正”。(47)王方庆辑:《魏郑公谏录及其他两种》,台湾商务印书馆1939年版,第52页。《群书治要》作为直接向太宗传递治国理论且体量远小于“五代史”的资政文献,其最终定稿前也理应经由魏徵统一删削和增补。由专人通篇增删损益,是保证《群书治要》内部理论贯通、思想体系严密的重要原因所在。

与成书后世同属经典资政文献的《资治通鉴》相较而言,《资治通鉴》“分工执笔者有刘攽、刘恕、范祖禹,而由司马光一手主持并删定全书”。最终《资治通鉴》作者署名为司马光。而考诸身份背景,“司马光不仅是位政治家、史学家,文笔也很优长,这二百九十多卷的大书经他修饰得如出一手,读起来毫无艰涩之感”。(48)黄永年:《古文献学讲义》,中西书局2014年版,第48页。魏徵与司马光的特点与角色很相似,《资治通鉴》的编撰者信息亦可为判断《群书治要》编撰者角色作合理参照。

综上讨论,笔者认为四位编者在《群书治要》的编撰中可能扮演的角色应为:魏徵受太宗之命启动《群书治要》的编撰,是编撰工作的主持人、负责人;在编撰过程中,魏徵、虞世南、褚亮、萧德言均参与了《群书治要》所涉典籍的甄选与具体内容的剪裁摘录;在摘录完成后,魏徵对《群书治要》初稿进行了统一增删裁定;成书后,由魏徵作序,并上呈太宗。以故,《群书治要》编者著录信息依编撰者角色次第宜呈现为“魏徵、虞世南、褚亮、萧德言撰”,或“魏徵等撰”。论及对《群书治要》政治精神、政治价值取向起决定作用的编撰人物,首先应考虑魏徵。

因此,在探讨《群书治要》理论特质、“贞观之治”理论溯源、《群书治要》对“贞观之治”的历史影响等重要相关问题时,四位编者中理应以魏徵作为重要且关键的研究线索。前文曾提及唐太宗对此书的充分肯定:“朕少尚威武,不精学业,先王之道,茫若涉海。览所撰书,博而且要,见所未见,闻所未闻,使朕致治稽古,临事不惑。其为劳也,不亦大哉!”(49)刘肃撰,许德楠、李鼎霞点校:《大唐新语》,第133页。可见,《群书治要》有效帮助太宗建立了对治国理政问题的系统思考。魏徵作为“贞观之治”的首功之臣被唐太宗敬为师傅,(50)“唯魏徵与朕为善,官职益高,志节弥厉,见朕一事失所,甚于已身有过,朝夕孜孜,终始如一。自立以来,唯见此一人而已。是以敬之重之,同于师傅,不以人臣处之。”“其后每谓房玄龄等曰……然自即位以来,辅弼我躬,安我社稷,成我今日功业,为天下所称,君不得与魏徵比矣。”王方庆辑:《魏郑公谏录及其他两种》,第52页。其建议多为太宗直接采纳而成为贞观一朝重要的、实际的治理方案。根据笔者研究,魏徵政论与《群书治要》相关性很高,贞观时期的著名政论如“君,舟也;人,水也。水能载舟,亦能覆舟”和“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”等,多出自《群书治要》;《群书治要》与《贞观政要》以及《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》等史料的贞观朝部分,均有大量的相应之处,充分反映出《群书治要》在“贞观之治”中的应用情况。“通过太宗的阅读学习、魏徵等人的进谏运用而直接影响贞观一朝的施政决策,在贞观君臣论对的活动中动态形成对治道问题的总体认知和具体决策,应是《群书治要》在‘贞观之治’中发挥作用的基本形式。”(51)刘海天:《〈群书治要〉对“贞观之治”的历史影响》,《现代哲学》2022年第3期。因此,今人在对“贞观之治”进行理论溯源时,理应把《群书治要》作为全新而重要的文献依据。

结 语

《群书治要》是一部牵涉唐初政治史、思想史等问题的重要文献,由于编撰者的思想主张会直接体现在其作品中,以故考证编者直接关乎如何判断《群书治要》的理论价值和对贞观一朝的历史影响。本文聚焦于讨论编撰者相关问题的直接意义主要有如下两点。

第一,与《群书治要》思想体系密切相关。如果《群书治要》是多人各自编撰后简单汇总的文献,就很容易出现内容重复冗余、思想驳杂矛盾的情况,毋论全书是否具有统一成熟的思想体系;反之,如果《群书治要》有主要负责人和审定者,那么作出“此书拥有独立一贯的思想体系”等推断即可以成立,对其书政治理论的认知与评价也必然不同。

第二,与《群书治要》的历史作用相关。如果此书的主要编撰者对贞观朝政的参与度不高,那么此书对于“贞观之治”的影响也就不易具体评估;反之,如果主要编者是影响“贞观之治”走向的重要人物,那么此书对于“贞观之治”的历史影响也就值得进一步展开讨论,这就直接关乎“贞观之治”政治理论溯源的重要问题。

当然也应认识到,汉朝以降中国传统政治文化即以儒学为正统,贞观时期是儒学复兴的重要时期,(52)参见[英]麦大维:《唐代中国的国家与学者》,张达志、蔡明琼译,中国社会科学出版社2019年版,第21—48页。其君臣的政治思想从文化根源意义上说应是总体一致的。(53)唐代“这些学者,不管终生供职于学术机构,还是仅曾短暂地履职于斯,都是这个群体的一员,都在遵从相同的儒学基本理念”。[英]麦大维:《唐代中国的国家与学者》,第3页。因此,《群书治要》不仅代表了魏徵个人或几位编者的政治理论建树,而且也直观反映了初唐贞观时期政治哲学、政治伦理、历史文化传承等重要问题的时代意见。这也是作为珍贵佚存文献的《群书治要》所含藏的重要学术价值所在。