“浙矿公案”与鲁迅《中国地质略论》的写作

张 亮

(北京大学 中文系,北京 100871)

清光绪二十九年(1903 年)八月二十日,《浙江潮》刊发了两篇分别署名为索子和自树的文章,即《中国地质略论》(以下简称《略论》)与《说鈤》,它们皆为鲁迅所作,列于“学术”栏目下,是为“绍介新学术于我国”①《发刊词》,《浙江潮》1903年第1期。。《说鈤》介绍了鈤(镭元素)的发现过程及其知识谱系,《略论》则梳理了中国地质探勘史、矿产分布、地域生成及地质研究现状等。这两篇文章原为科学知识文本,后者却特别穿插了对时事的议论:“以吾所闻,浙绅某者,窃某商之故智,而实为外人伥,约将定矣”②索子(鲁迅):《中国地质略论》,《浙江潮》1903年第8期,第75页。本文所引此文章皆出于此版本,只在引用处标注页码,不再另注。。而纵览该期《浙江潮》,扉页“警告”二字连缀起《警告:敬上乡先生请急速设法令高尔伊毁弃卖矿契约并力图善后书》《专件:为杭绅高尔伊盗卖四府矿产事敬告全浙绅民启》《留学界记事:记吾浙同乡特别会》《所闻录:浙江人听者!卖我浙江矿产者听者》诸篇抗议“浙绅某者”办矿的文章。可见,《略论》的写作并非仅出自普及科学知识的目的,针砭时弊或才是使之与一众时论并置的原因。③据《鲁迅全集》注释:“浙绅某者,指高尔伊,字子衡,浙江杭州人。1903年,他借开设宝昌公司承办浙东衢、严、温、处四府矿产之名,暗中以二百五十万两银价将四府矿产全部出卖给意大利惠工公司。同年10月3日,浙江留日学生曾在东京上野三宜亭集会抗议,并发布公开信声讨高尔伊的卖国行径。”参见鲁迅:《集外集拾遗补编·中国地质略论》,《鲁迅全集》第8卷,北京:人民文学出版社,2005年,第24页。

历史学家杨天石最早指出《略论》与中国近代护矿运动的关联,认为鲁迅持更大的爱国主义立场,而非浙江矿权的乡土主义。④参见杨天石:《〈中国地质略论〉的写作年代与中国近代史上的护矿斗争》,《杨天石近代史文存:哲人与文士》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第278-282页;杨天石:《读〈鲁迅《中国地质略论》作意辩证〉》,《山东师范大学学报(人文社会科学版)》1978年第4期。王杏根认为,《略论》真正作意只是攻击“刘铁云卖矿条约”,是东京中国留学生爱国斗争的一部分。⑤参见王杏根:《鲁迅〈中国地质略论〉作意辩证》,《山东师院学报(社会科学版)》1977年第6期;王杏根:《再论鲁迅〈中国地质略论〉作意——兼答杨天石同志》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》1979年第1期。两位学者都强调“刘铁云”(即刘鹗)⑥刘鹗(1857—1909),字铁云,“鹗生当清季,国事日非,外侮之侵袭,主政之颟顸,迷阳却曲,士多忧虞”。参见蒋逸雪:《刘鹗年谱》,济南:齐鲁书社,1981年,第58页。其人,而非前列标题中多次出现的“高尔伊”,乃至将这件公案命名为“刘铁云条约”。值得商榷的问题是:一是,将这一华洋合作开矿案称为“刘铁云条约”是否妥当,取决于如何看待刘氏在其中的位置;二是,“汉奸”“洋务派余孽”的定性,难以脱出以政治光谱评价历史人物的时代局限,使刘氏等人在这场关于救国的论争中被抹去了历史发言权;三是,这种历史评价机制使得《略论》被简单定位成爱国主义文本①参见刘为民:《自然观·方法论·文艺谈——鲁迅早期思想与科技史研究之一》,《鲁迅研究月刊》1997年第2期;刘为民:《地矿论·文明史·国民性——鲁迅早期思想与科技史研究之二》,《鲁迅研究月刊》1997第3期;汪卫东:《鲁迅与20世纪中国民族国家话语》,南昌:百花洲文艺出版社,2018年,等等。,从而遮蔽了其中呈现的鲁迅早期对于重构国民知识结构的思索,及其独特的富有自反性的民族意识。

近来有重提《略论》相关史事者,如董炳月考察出其中有拒俄运动的投影②董炳月:《鲁迅留日时代的俄国投影——思想与文学观念的形成轨迹》,《鲁迅研究月刊》2009年第4期。;日本学者藤井省三指出,此“书生之论”是鲁迅“在校学习的成果与产业救国的热情相结合而作的”,充满“深刻的亡国危机感”③“书生之论”是藤井省三教授与笔者通信时提及。“在校学习的成果与产业救国的热情相结合而作的”,“深刻的亡国危机感”。引自[日]藤井省三:《鲁迅事典》,东京:三省堂,2002年,第186-187页。关于“在校学习的成果”,有论者将《宏文师范讲义》第二卷中,佐藤传藏讲授的《矿物学及地质学》第三章的地层划分与《略论》进行对比,认为同属一个知识系统,鲁迅很有可能是在修习这门课的基础上,完成了这篇科学论文。参见谢泳:《宏文学院教科书在鲁迅研究中的意义》,《当代文坛》2010年第4期。。诚然,在当时东京激进革命话语圈中,拒俄风潮势必构成其写作的潜在动因。在此基础上可以追问的是,“救国”这一时代问题最初以何种具体的——知识的或情感的——方式进入鲁迅的视野?作为鲁迅首次在报刊上发表的议论时事的文章,其主体部分却是科学知识,何以不是反过来,以时论为主、科学为辅?鲁迅为何大费周章地将时论寓于一篇晦涩难读的地质学论文之中呢?

作为鲁迅早期“问题意识”的来源之一,“开矿”或是最典型且最复杂的一种。这不仅是因为对青年鲁迅而言,与开矿相关的新学教育及实践构成其知识启蒙的重要一环,更因为自晚近以来,开矿既由国家权力控制,又有民间资本参与,既涉及各国间敌对或合作的事实,又涉及不同个人和群体、不同思想主张的论争,既是经济利益的争夺地,又是科学知识的演练场,既显露出传统民俗的桎梏,又是时势之变的镜照,是在位者与民间、旧派与新党、实业家与知识者,在传统与现代、理论与实践、权力与话语之间的格斗场。通过考察《浙江潮》《矿务档》等相关文献以及刘鹗的经世之文,梳理由开矿引发卖国要闻到被撤销的始末,可以看到论战双方所呈现出的截然对立而实际上是一体两面的救国之道,进而在对《略论》的阐释中发现,不同声音所编织的复杂话语之网,不仅影响了,也区别了鲁迅这一早期写作。

一、“卖国”要闻与被撤销的提案

关于这一华洋合作开矿案,《杭州白话报》④《杭州白话报》创刊于1901年6月,是清末影响较大、刊期最长的白话报,以“开民智和作民气”为宗旨。该报与《浙江潮》有一段亲缘,1903年后接手主持《杭州白话报》的,正是此前因“罪辫文案”避祸日本而创办《浙江潮》的光复会成员孙翼中,而《浙江潮》这一创刊于东京的报刊,其浙江总代派所即设在“杭州城下内城头巷杭州白话报馆”。参见李俊洁:《人物·事件·记忆:浙江辛亥革命遗迹图考》,杭州:浙江古籍出版社,2013年,第12-13页。最早披露:“闻说浙江全省的矿务,已由前任抚台,交卸之前,发了一个折子,奏明皇上,嘱将此事概归本城绅士高道台子衡承办,所有一切章程,及聘请矿司,招集股份,都归高一人经理”⑤《中外新闻:奏请开矿》,《杭州白话报》1902年第2卷第6期。,又指认外务部在庆亲王奕劻和王文韶掌权下,已经拍卖了全国不少地方的矿权,在其庇护下,高氏擅自做主将矿权拱手送给了意大利人。随后连发两期“杭州学生来稿”,记录学生聚众讨伐“高子衡和沙镖纳办矿”的卖国行径,极力呼吁“我们浙江的矿,理应我们浙江人自开,或别省人来开,亦无不可,总之不能把外国人来开”⑥《浙矿事第一次演说》,《杭州白话报》1902年第2卷第26期。。

“罪魁祸首”“高子衡”⑦《论说:浙矿事演说(续前期)》,《杭州白话报》1902年第2卷第27期。迅速点燃了舆论火苗,很快蔓延到浙江留日乡党之间,出现在《浙江潮》第一期上:“意大利人爱罗维加巴氏,近借贷道泰公司资本金六百五十万两,以经营浙江省温州、处州、严州、衢州各矿山之探掘事宜”⑧《记事:内国近事:伊国之经营浙矿》,《浙江潮》1903年第1期。。从第六期开始连续刊载相关报道,从“记事”到“时评”再到“专号”有愈演愈烈之势。“时评”先将矛头对准刘鹗:“据海上日报,近闻刘铁云与意国商人沙镖纳君,往大连湾,与陆沙地君商议包揽浙江全省路矿之事,惟严衢二府不在其列。咄刘铁云何人?意大利何国?浙江路矿何物?乃胆敢私以一纸书,与外国人私相授受乎?”号召浙江民众“与刘铁云一搏”,“毋任刘铁云毁吾家,亡吾族,以至于燃眉不能救也”。①《时评:本省之部:刘铁云欲卖浙江全省路况乎》,《浙江潮》1903年第6期。第七期复将矛头对准“高尔伊”:“卖浙江全省矿路者非刘铁云一人,别有人也”。②《所闻录:卖浙江全省矿路者非刘铁云一人,别有人也》,《浙江潮》1903年第7期。不仅主事人不明,开矿地点与资金数目也众说纷纭,然而讨伐“卖矿”的声焰已颇高。第八期更作为集中抗议的专号,“警告”两个大字占满扉页,以檄文《警告:敬上乡先生请急速设法令高尔伊毁弃卖矿契约并力图善后事;附致高绅尔伊书》开篇,罕见地通篇采用特大字号以区别于他文。文章指出,“前者侧闻杭绅高子衡(名尔伊)擅以浙省四府矿产,勾引外人高绅从中分其余利,是以一己之私而盗卖全浙于外人也”,若浙人不起而阻之,“则引盗入室,颠覆祖宗丘墓之乡,不独高绅一人之罪,亦全省绅士之咎也”,以此呼吁浙绅联合收回地方之权利。③《警告:敬上乡先生请急速设法令高尔伊毁弃卖矿契约并力图善后事;附致高绅尔伊书》,《浙江潮》1903年第8期。其中提及“东京横滨全浙人士商会议”可见《留学界记事:记吾浙同乡特别会》所录:会议提出两点解决办法,“(一)致书绅士,请责问高某,令其废约。并另筹善策,收回利权。(二)揭告日报(按:《中外日报》),声高某盗卖之罪,明吾辈不认之意”。④《留学界记事:记吾浙同乡特别会》,《浙江潮》1903年第8期。第一点显然没有实现,因此会后两个月间,《中外日报》连续数日不间断地“滚动播放”“敬告两浙绅商公鉴”,声明对高氏“贪谋私利不顾大局以个人之专恣擅自盗卖浙人公有之矿产与意大利人”的做法“概不承认”⑤《敬告两浙绅商公鉴》,《中外日报》1903年10月25日至11月2日。;与此同时,高氏也刊登了一则公鉴自辩,表明“办矿悉遵定章”,拒绝无实据的“卖矿”“受贿”的诬蔑⑥《寓日本浙江同乡公鉴》,《中外日报》1903年11月1日至8日。。两则公鉴在同一报纸上互峙,却实际上并无对话的余地。月底,反对派另发广告“留东浙江同乡公敌”,批判高氏“其言深可骇”,坚信其已将矿权抵押给意人以换取借贷巨款之利。⑦《留东浙江同乡公敌》,《中外日报》1903年11月28日至12月2日。

事实的虚实莫辨,传闻的煽风点火,将舆论逐步引向对高、刘二人的人身攻击和道德批判上,模糊了开矿本身面临的真正困境。实际上,此案从奏禀之日起,并未真正落实,其过程也不像报道的那样大开大阖,而是充斥着高氏的踌躇与清政府的谨慎,处处提示着洋华敌我的泾渭。

从《矿务档》的记载可以看到,高尔伊最初于光绪二十四年(1898 年)七月初四日奏请办矿。⑧中国台湾“中研院”近代史研究所编:《矿务档·浙江矿务》,中国台北:“中研院”近代史研究所,1960年,第1977页。其所附章程表明,浙东公司原禀办浙江衢、严、温、处四府属煤铁及煤油各矿,后查明浙西杭、湖等属亦有矿山,故改名宝昌公司,向惠工公司意商沙镖纳借洋债库平足银五百万两,以六十年为期⑨《矿务档·浙江矿务》,第1977-1978页。等,明确了主事者、开矿地、资金数和期限。同时,还有一些值得注意的条目,如规定由宝昌公司主导矿地的运作,矿权归中国自主所有;提供华工最大的权利保障,同时助益于国家税收、基建、教育、就业等;针对洋商则设置了诸多防范性的规定。作为上报政府的公文,以国家利益为前提是应有之义。虽然这不能说明落实如何,但可以窥见主事者和官方对于开矿最关注的两个问题:“权”与“利”。同时,如何调试与容纳民俗文化也一并被考虑在内,尤其强调开矿必须设法绕过坟茔祠宇,以尊重民间风俗,但也提出若以山背龙脉风水之说阻挠,将予以严惩——新技术与旧风俗在此碰撞。满人宣垕在《初使泰西记》中说,开矿将促成无业游民及矿匪聚集,容易招致大乱,而铁路将破坏祖先的坟墓,是以朝廷之势力灭绝中华孝敬之天性,类似看法在当时很普遍。⑩[日]小野川秀美:《晚清政治思想研究》,林明德、黄福庆译,中国台北:时报文化出版事业有限公司,1985年,第28页。敬土地、畏灵明的传统观念及风水迷信之说,正是开矿修路在晚清难有起色的重要原因之一。此外,针对开矿的知识教育也在章程所列,如提出请求于矿山附近开办矿务铁路学堂,延请外国矿师,培养本地青年等等。只是这类设想通常因投资大、周期长、收效甚微而难于落地。⑪参见陈占彪:《江南陆师学堂附设矿路学堂考》,《新文学史料》2018年第3期。

而事实上,高氏奏请的章程未及实施,至光绪二十八年(1902 年)二月方得到官方答覆,因外务部制定新章,“凡开办矿务,应由外务部核夺,知照路矿总局复准,俟发出准行执照,方可开办”,于是被饬令重新厘定章程。①《矿务档·浙江矿务》,第1984页。又因前浙江巡抚廖寿丰换任,新巡抚聂缉槻重新察核此案时,采取了更严格的限制措施,不仅剔除了附加奏请的杭、湖两属,且只允许在衢、严、温、处四府境内指明的矿山试办,如有成效,再行推广,但“仍不越衢严温处四府,以清界限”。②《矿务档·浙江矿务》,第1988页。奏请时又一年已过,直到五月下旬才延请美国矿师詹美生、意大利矿师薛尔槐来华,勘察四府属境内矿山。③《矿务档·浙江矿务》,第1995页。光绪三十年(1904 年)二月初六日,外务部方发出准行执照,但至次年二月二十六日,又称“此案奏准已逾两年,该绅迄未照章勘明,请照开办,应即将原案撤销,饬令遵照,毋任暗中售卖”④《矿务档·浙江矿务》,第1997页。。换言之,由于官场人事变动,新定规章愈加繁复保守,高氏在奏请后几年间迟迟未能按计划行事。光绪三十一年(1905 年)六月初九日,浙江巡抚在上报的公文中综述了高尔伊奏请在浙办矿的经过,说明提案最终被撤销的关键原因在于惠工公司的意方代理人沙镖纳更换成了英商伊德,加上原美国矿师詹美生染疾未能遍历四府,故只能另外延请英国矿师窦瑞克,而这两件事情没有按流程及时向上禀报,导致后来英总领事处照送的合同与原先外务部的保款单及奏案合同上的名字不符,且无商矿局的印信,易造成私相售卖的漏洞。⑤《矿务档·浙江矿务》,第1998-1999页。或许是合规合理的处置,或许是恐再生变的推脱,或许又是舆论蜂起的震慑,总之屡经延宕,这一开矿提案最终不了了之。

二、“保主权”与“养天下”之争

民间的抵制、官府的撤退,一定程度上表明开矿的困顿与时势的变化,而高、刘最终在舆论与事实中均被抹去发言权。重审《浙江潮》主要时论与刘鹗的经世之文,可以看到在抗议与主张华洋开矿背后的理念之争,主要围绕“权”(“保主权”)与“利”(“养天下”)展开,并非简单的爱国与卖国的对立。而作为声援《浙江潮》的一员,《略论》这一另辟“科学”视角的行文就显出特别。因此,在理解鲁迅的思路之前,有必要先厘清同一语境下出现的其他声音。

《浙江潮》论者声讨高、刘办矿基于如下理由:首先,指认其将“共产”变“私产”,导致国民个人利益、浙江地方利益受损⑥《警告:敬上乡先生请急速设法令高尔伊毁弃卖矿契约并力图善后事;附致高绅尔伊书》《所闻录:浙江人听者!卖我浙江矿产者听者》,《浙江潮》1903年第8期。;其次,推论“引入商力必引入兵力”,原因在于开矿就要运矿,运矿就要修路,洋商就可请求本国派兵保矿护路,而一旦其有军事动作,以中国兵力无法抵御,进而导致丧失矿权路权,最后丧失国家主权⑦《时评:本省之部:刘铁云欲卖浙江全省路况乎》,《浙江潮》1903年第6期。;再次,认为存在因文化冲突而引起军事侵略的隐患,因为“中国内地向未开通,人情少见多怪,外人猝至,势必因疑生恐,因恐生谣,因谣生变,且外人初至,言语性情嗜好,处处不与中国人相洽,必至因事龃龉争执,在外人以成约可恃,妄行其威权,在小民成惑,溺于风水或顾惜其产业,必有抵抗争执之事”⑧《专件:为杭绅盗卖四府路矿事敬告全浙绅民》,《浙江潮》1903年第8期。。在他们看来,物质利益的流失尚非紧要,最关键的问题在于兵力侵占主权、国人随之沦为奴隶的威胁,因此坚决抗议任何形式的华洋合作。而刘鹗是华洋合作开矿的坚定主张者与实践者。自福公司⑨福公司(the Peking Syndicate)系意大利人康门斗多·恩其罗·罗沙第(Commendatore Angelo Luzatti)于1897年注册的英意联合公司(Anglo-Italian Combination)。1896年,作为代理牧师的罗沙第,以“调查中日战后情形”为名来北京考察,之后去到伦敦组织成立了福公司。有论者指出,英国资本家委托在中国没有租借地势力范围的意大利出面,意在扩大在华权益时掩人耳目,减少与他国的纷争,故福公司表面是英意合作,实际上是由英国资本家把持。参见[英]肯德:《中国铁路发展史》,李抱宏译,北京:生活·读书·新知三联书店,1958年,第117页;薛毅:《刘鹗与英商福公司》,《中州学刊》1989年第6期。在中国活动,刘鹗就一直担任中方经理人。他坦言:“仆自丙申年即与意商罗沙第君定交,帮同办理各项事宜,福公司、惠工公司皆所创也。沙彪纳君,系罗沙第之代表人,于今九年矣。山西、河南、浙江三处,借款办矿,皆仆经手,无庸讳也。”⑩据《浙江潮》1903年第10期《社说:驳正刘铁云之矿事启及呈晋抚禀》记录:“十月初六日,某等于中外日报之附张内,见登有刘铁云因浙矿事一启,翌日又于附张内,见登有刘铁云呈晋抚一禀,两件哓哓数千言,稍明事理者,均发指皆裂,同声愤激”,这“一启一禀”较为完整地表达了刘鹗对于矿业的看法。笔者所见《中外日报》的《录刘铁云来稿 呈晋抚禀》《矿事启》有缺页,因其全文亦可见于《附刘铁云原稿》,《浙江潮》1903年第10期,故下文引用皆出自此处。刘鄂虽然在山西、河南办矿接连受挫,也遭受过官方阻挠及舆论攻击,但多年来积累了不少理论和实践经验。①欧阳萦雪:《刘鹗与山西矿》,《厦门教育学院学报》2006年第1期。因此,对他而言,在浙办矿并非贪利的一时起意,而乃是知难而进之举。在“至公非私”的立场上,刘鄂反驳开矿致使主权沦丧的推论,强调发展商力才有利于保护主权,即“广引商力以御兵力”,“以极力整顿工农商务,庶几自强之势可成,而国本可立”。究其原因,刘鄂主要从开矿面临的实际困难和经济层面的紧急需求来说明。正因国势危急所迫,改良势在必行,而“欲求改良,必先开风气,欲开风气,必先通铁路,欲通铁路,必先筹养路之费,筹养路之费,舍农工商矿更有何赖?而农工商三者之利,其兴也必在风气大开之后”。换言之,若要为政治改良筹措成本,开矿正是“见功易而收效速”的“济急”之法。但鸦片战争以后,国人自己开矿在“二十年间,开矿者不下三、四十处,率皆半途而废”,“盖以华人非所专长,故易败也”,所以不得不举借洋债,引入洋商资本与技术。在具体做法上,刘鄂提出,“借款办矿,商借商还,六十年后全矿报效国家,若有华人筹得巨款,立刻可以收回,非卖也”,并且指出向外资所借资本除了用于开矿修路,更可以通过给工人发放工资,流通到社会各行各业,“工人所得之资不能无用也,又将耗于衣食。食则仰给于庖人,衣则仰给于缝工。庖人不能自艺蔬谷也,又转仰给于农圃;缝工不能自织布帛也,又转仰给于织人”,如此“辗转相资”,人民“得养”,方有“善政”。②《附刘铁云原稿》,《浙江潮》1903年第10期。“养民”可以说是刘鹗一以贯之的理念。在同时期致黄葆年函中,他更是直接表达了“以养天下为己任”的理想③蒋逸雪:《刘鹗年谱》,第36-38页。,并自比德国得赉赐④得赉赐(Johann Nikolaus von Dreyse,1787—1867),今译德莱赛。1836年,他发明了点火针式军用步枪(Zündnadelgewehr),为普丹战争和普奥战争中的普鲁士军队带来了技术和战术上的巨大优势。参见John Walter, The Rifle Story: An Illustrated History from 1776 to the Present Day, London: Greenhill Books, 2006, p.48.、日本福泽谕吉,希望“以一二人之力”“挽回国运”⑤《附刘铁云原稿》,《浙江潮》1903年第10期。。这一执念背后不仅有对实业经济利益的谋求,也有承自太谷学派和儒家养民善政观念的教养,从中亦可窥见中下层士人在危机之下如何运用传统资源应对时变⑥参见戴海斌:《晚清人物丛考 初编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2018年,第47-48页。。

针对刘鹗的“一启一禀”,《浙江潮》以长篇檄文回应。文中首先指出,刘鹗关于商力与主权的看法是末本倒置,声明“国无权则无商”,进而援引西方政治哲学以论证主权之于国家及国民的重要性:“主权者,国家成立之要素也,其区别有二。一曰国法上之主权,一曰国际法上之主权,国法上之主权,又名对内主权,国际法上之主权,又名对外主权”,而“财产权者,主权之母也”,“凡得保存国家之独立权,自卫权,交通权以及其他种种特权等,曰惟有主权,故主权有完全者焉,有不完全者焉,不完全者则被保护国之主权也”。⑦《社说:驳正刘铁云之矿事启及呈晋抚禀》,《浙江潮》1903第10期。换言之,保护矿产即保护“主权之母”,保护矿权即保护主权完整,让渡矿权致使主权不完整则中国实际上沦为殖民地,而不能粉饰以“被保护国”。在这里,作者更强调主权的完整,而不仅是主权的存有,以此反驳刘鹗“主权在我”的乐观,并斥其在为学宗旨上“自负其学,悍然迷信”。此外,作者还将浙江事件置于整个“亚东”地区中观察,指出各国潜在的利益关系及其形构的强弱世界格局。“盖列国之在亚东,利害虽不相侔要,其于各省势力范围之规定,实为欧洲各强外交上公认之一共同政策,是故势力范围规定,各国于各圈线中,只知奋勇相扑,求种种实际问题与下手方法,以扶植范围内之势力为尽天职。就表面观之,彼此似尚相妒忌,就里面观之,彼此已默为承认,亚东大势,固如斯耳。”⑧《社说:驳正刘铁云之矿事启及呈晋抚禀》,《浙江潮》1903第10期。相比刘鹗重利轻权的养民思路,反对者釜底抽薪地将主权问题置于根源地位,并站在全球历史和政治时势的高度进行论述。至此,已从初始的道德攻击与利弊之争,深入到背后的政治学理与观念的对垒。

实际上,自洋务运动以来,关于开矿的争论一直存在。初期,虽有官办、民办和官商督办等形式,清政府对于民办矿业主要还是采取限制打压的态度;后期,因鸦片战争、甲午海战的军费耗损和巨额赔款,“广制造,兴矿政,以开源”被提上议程,民间开矿得到鼓励。⑨中国史学会编:《戊戌变法》(第二册),上海:上海人民出版社,1957年,第440页。洋务派将其作为富国和自强的辅助手段,然而,事实正如张之洞所见:“中国各矿,若无洋人合股代开,既无精矿之良师,又无数百万之巨本,断不能开出佳矿”①张之洞:“致总署”,《张文襄公全集》卷七十九电奏七,北平文华斋刻本,1928年,第24页。。面临技术和资本的双重匮乏,清政府不得不借诸外债。②甲午战争以来,通过签订条约、华洋合办、接办等方式,英国攫取了山西、河南、四川、安徽、北京、河北等地的煤矿开采权,德国占有山东、直隶等地的开矿权,美国占据吉林天宝山等地的开矿权,俄国占据中东铁路及其沿线的开矿权。清政府先后向俄法英德进行三次借款,数量达三万万之多,开矿权、修路权很容易被作为借债抵押。参见汪敬虞:《中国近代工业史数据》第二辑,北京:中华书局,1962年,第140页。而在《浙江潮》同人等反对派看来,所谓华洋合作,背后是官商利益勾结,罔顾主权沦丧的隐患,因此,他们的抗议也包含对政府政治的抗议。是以晚近以来的矿业,便在清政府左支右绌的收放之间、在各国的野心勃勃之间、在洋务派与民间各方斗智斗勇之间,艰难生长。毋宁说,随着内外交困的危机日益深重,矿业发展的艰难即是晚近中国政治改革受挫的一种表征。

罗振玉曾警告过刘鹗,“养天下”不论成败都是自害,“君请开晋铁,所以谋国者则是矣,而自谋则疏。万一幸成,而萋斐日集,利在国,害在君也”。③胡适:《〈老残游记〉序》,《胡适全集》第3卷,合肥:安徽教育出版社,2003年,第567页。阿英评价其兴衰振弊的方法是“饮鸩止渴”,“符合当时统治者的主张,在本质上是卖国的方法”。④阿英:《关于〈老残游记〉——〈晚清小说史改稿的一节〉》,刘德隆、朱禧、刘德平编:《刘鹗及〈老残游记〉资料》,成都:四川人民出版社,1985年,第365页。胡适反而对刘鹗的“不合时宜”持更多理解之同情:“一班‘英雄豪杰’只知道鼓吹革命是救国,而不知道献向盘与纪限仪也是救国,冒天下之大不韪来借债开矿造铁路也是救国!刘鹗‘汉奸’的罪是决定不可改的了,他该充军了,该死在新疆了。”⑤胡适:《〈老残游记〉序》,《胡适全集》第3卷,第567页。在这一时期,“开矿”已由物质层面的难题转化为思想层面的抉择,以为其建立合法的民族主义前提。而“汉奸”正是对个人的民族主体身份被背叛的指认与被剥夺的判决。“保主权”与“养天下”虽同以感时忧国为由,背后却是西方现代主权意识与儒家养民理念的殊途,是现代与传统知识者在理论与实践层面的不同决断。如研究者指出,自从甲午战败后,问题不再是怎样达到富强以保国保教,而变成如何在保国和保住基本儒教价值观念之间作最后的抉择。这一问题将现代民族主义与对传统价值观念的信奉分开,而面对包含着许多矛盾的“民族的过去”,关键在于如何“把民族作为社会有机体加以维护和推进当作自己直接的基本职责”。⑥[美]本杰明·史华兹:《寻求富强:严复与西方》,叶凤美译,南京:江苏人民出版社,1996年,第17-18页。对此,鲁迅在《略论》一文中提供了进一步的思考。

三、反思与重构:鲁迅的“地质学思维”

鲁迅赴日留学前曾就读的江南陆师学堂附设矿路学堂,正是因靠近矿山而设。⑦鲁迅博物馆鲁迅研究室编:《鲁迅年谱长编》第1卷,郑州:河南文艺出版社,2012年,第49页。在“不得挖掘”与“阻挠开矿”之间,在“本地培养”与“逃往异地”之间,他看到技术与文化、新知与传统相互拉锯的矛盾。⑧鲁迅:《朝花夕拾·琐记》,《鲁迅全集》第2卷,北京:人民文学出版社,2005年,第306-307页。因此,“浙矿公案”对这一时期的鲁迅而言,不单是乡土与国家权利相关的公共事件,更是自身情感、经验与知识得到映照的思想事件。

《略论》第二至五节是地质学相关的知识介绍,针对矿案而发的议论见诸“绪言”与“结论”。作为《浙江潮》作者之一,鲁迅同样声讨高、刘等为收资获益而主张华洋开矿者,因无知急利而向强者献媚、向弱者举刀,最终使弱者在进化时潮中被淘汰,“以日退化,为猿鸟蜃藻,以至非生物”(第60 页);同时,亦批判高氏章程中提及因迷信风水而主张不开矿者,无异于自待枯竭,“不知宅相大佳,公等亦死;风水不破,公等亦亡,谥曰至愚,孰云不洽”(第60 页)。然而,鲁迅也并不满足于乡党同人仅在“保主权”上发难,另辟科学论文的形式参与发声,在一定程度上即表明与同人保持着距离。在他看来,国人对自己脚下的土地都不曾了解,遑论主权。其直接表现在测地造图上:“图绘地形者,分图虽多,集之则界线不合;河流俯视,山岳则恒作旁形”,可叹中国本是“世界之天府,文明之鼻祖也”,“凡诸科学,发达已昔”(第59 页),如今连这样的“末技”都丧失了。而“无一幅自制之精密地形图,非文明国。无一幅自制之精密地质图(并地文土性等图),非文明国”,国无文明的代价即“必殆将化为僵石,供后人摩挲叹息,谥曰绝种Extract species 之祥也”(第59 页)。反观西方科学家早已对中国开展过丰富的地质学考察,文章第二节即梳理了1871 年到1902 年外国人在华地质调查史,既从侧面论证了我国矿藏储备之丰富,又反鉴国人在这一科学领域的缺无,是以他痛心于中国“挟无量巨资”而“不知所用,惟沾沾于微利以自贼”(第74 页)。鲁迅在《中国矿产志》中所说的中国多矿产而无矿业①鲁迅:《中国矿产志》,王世家、止庵编:《鲁迅著译编年全集》卷1,北京:人民出版社,2009年,第165页。的尴尬现状,即反映出“乖谬昏蒙,茫不思起”(第59 页)的国民惰性。

可见,相比于对“外族”“列强耽耽”的控诉与对“敌强我弱”的担忧,鲁迅的笔锋更多是一种向“内”的自反。在最基本的技术尚不具备时,争论不开矿以“保主权”或是开矿以“养天下”,都不免倒果为因。更关键问题不在于“外人开矿会面临何种后果”,而在于“何以构成自己开矿的前提”。在这里,鲁迅的回答是:“惟地质学不发达故”(第60 页);“不知地质,无以知矿产”②鲁迅:《〈中国矿产志〉例言》,王世家、止庵编:《鲁迅著译编年全集》卷1,第163页。。因此,鲁迅撰写此篇文章(包括同时期与顾琅共同编写《中国矿产志》),即是呼吁建立中国的地质学科,强调用科学知识指导开矿实践。此举与高氏章程中开办矿路学堂的设想相辅相成。然而,这一前提并非简单落在勘明矿产、掌握技术、建立矿业等物质与制度层面,而更指向通过掌握地质学的思维方法及其背后的科学真理性,以更新国人陈旧的知识结构。前者能带来实际的经济效益,后者方有助于民族在精神层面真正摆脱受制于人的困境,了解自家独有的优势以寻求自立的可能。凭借科学论文而非时论檄文的形式,鲁迅得以站在“浙矿公案”的现实纷争之外,开启更多层次的论述空间,形成矿案(物质)——地质学(制度)——地质学之学(思想)由浅及深的思路。

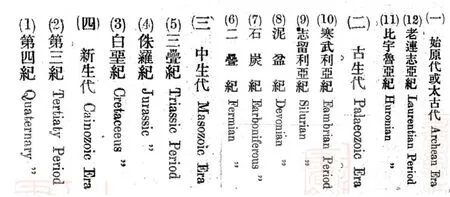

具体而言,地质学对自然世界的起源、地层生物的层累进化、世界现状的具象描摹,为鲁迅提供了一种崭新的时空观,以及重新认识民族与历史的方法。《略论》“绪论”从探究世界的起源开始:“地质学者,地球之进化史也;凡岩石之成因,地壳之构造,皆所深究”(第60 页),说明地质学的研究对象即地球进化史,也即说明地质学首先是一门历史学,接着介绍了地质年代的形成,以四大代(Era)——纪(Period)——世(Epoch)的分类,对每一代的生物与非生物分布进行考察,其中呈现出的文本形态颇可玩味,将其摘出排列如下(源报刊上则为竖排从右到左排列,第64-68 页):

今言中国,则以地质年代Geological Chronology为次。

这在当时不啻为一种全新的历史图示。从文字上看,是按照自然时间从古到新的顺序,从数字上看,却是按发现时间由晚到早的倒序。也就是说,人们看到地层层累的结果(从最内层往外),与科学家实际对地层的勘察过程(从最外层往里)正好相反。认识地层与叙述地层的过程,同时对应着解构历史与建构历史的过程。在这里,鲁迅揭示了地球的诞生乃至中国地貌的形成,不过是这种自然(Nature)变化累积的结果,矿产和土地的生成也如是,而非国人所以为的企图“支配人之运命”的“大神秘大不可思议之物”的力量。地质学用一种事实性描述取代了盘古开天或女娲抟人的起源神话,将时空的变化以一种可视化证据留存下来。于是,传统的循环、轮回的时间观,被代之以箭头向前的时间观;神秘、文化意义的地理空间,被揭开其直观的、实用的本质。如此,对于“起源”的描摹便成为对时空观的一种重构。

鲁迅将中国地质发育放在以“代”作为划分标准的时间脉络下审视,从而在空间上形成一种共存的世界图景,让他重新发现了民族的“旧史之骨子”。比如,鲁迅指出,古生代作为地层中矿藏最丰富的一代,对于中国来说更是“蔓延分布,无地无之,合计石炭之量,远驾欧土”(第66 页),却因此成为各国争抢分割利益的地盘,成为“榜陀罗Pandora 之万祸箧”,“得之则日近于光明璀灿之前途,失之则惟愁苦终穷以死者也”(第66 页),从而加剧了中西实力的分疏。以此可以解释“开矿”在近代中国何以总与亡国救国的叙事相连,也可见所谓“强-弱”的世界秩序并非本质化的存在,而是历史发展的过程。经过不断演化的民族历史与全球历史同步,这一认识为鲁迅这样的知识者追问时势的现状提供了一种真理性的解释;同时为弱者破除在强权世界中的困境提供了一种平等审视的信心。因此,他发出警告:“吾国人其善所择哉”(第66 页)。另一方面,在地层层累的基础上,鲁迅指出生物演化的方向并不唯一,尤其强调存在突变、激变的情况。这是因为地层并非均匀分布,“大都错综残缺,散布诸方”,“如吾中国,常于此见新,而于彼则获古”(第64 页)。相比于达尔文将“生成(becoming)的自然”视作“存在(being)的问题”①Gillespie, C. S,‘Lamarck and Darwin in the history of science’, B. Glass, O. Temkin and W. L. Straus, Jr(eds), Forerunners of Darwin: 1745—1859, Baltimore: Johns Hopkins Press, 1968, p.291.,鲁迅在层累—突变中初步窥见与之有所区别的进化观,即一种基于个体差异的总体建构②鲁迅认为,达尔文“治生学之术……立生物进化之大原,且晓形变之因,本于淘汰,而淘汰原理,乃在争存”,而海克尔进一步揭示了种系一元论,“种族发生,为个体发生之反复”。参见令飞(鲁迅):《人间之历史》,《河南》1907年第1期。。换言之,“进化的连续性不是真实的生成的连续性,而是一种被重建出来的谱系序列中离散个体的连续性,其中的每一个个体都与前面和后面的有着细微差别”③[英]蒂姆·英戈尔德:《线的文化史》,张晓佳译,北京:北京联合出版公司,2023年,第156页。,实际上联合了“生成”和“存在”二者。鲁迅将这种变异现象类比人类国家间的政体演进及革命:“犹谭人类史者,昌言专制立宪共和,为政体进化之公例;然专制方严,一血刃而骤列于共和者,宁不能得之历史间哉。地层变例,亦如是耳。”(第64 页)以自然演化作为人类社会的参照图式,鲁迅在此“图穷匕见”:进化秩序中的“突变”与层累过程中“得之历史间”的“异质”,正以另一种方式重构了民族的历史时空,也为未来社会的其他可能性生成打开了窗口。

可以看出,鲁迅之引介地质学,并非停留在知识描述层面,而更强调其背后的学理与观念。如有论者指出,“探自然之大法”已经且将持续引导人类认识论与世界观的革命,鲁迅“在对西方自然科学成果的介绍和梳理中已经透露出哲学质询的意味,并以敏健的感受性和锋锐的洞察力从西方自然科学成果中寻求着澄澈的意义和混沌的启示”。④刘纳:《〈说鈤〉·新物理学·终极——从一个角度谈鲁迅精神遗产的独异性和当代意义》,《中山大学学报(社会科学版)》2006年第6期。这一探取地质学知识背后的“学之学”的思路,其实始自严复。⑤巧合的是,严复在同一时期(1901—1903年,鲁迅在南京矿路学堂-东京弘文学院期间)正从事与矿务相关工作。1901年,严复应开平矿务局总办张翼的邀请,离沪赴津主开平矿务局事。期间在报刊上发表了若干篇议论开矿的文章。参见罗耀九主编:《严复年谱新编》,厦门:鹭江出版社,2004年,142-151页。竹内好认为,青年时期受严复影响巨大的鲁迅,气质也与其接近,即“对纯真事物的探求之心,它在启蒙期以一种科学知识的形式表现出来”⑥[日]竹内好:《从“绝望”开始》,靳丛林编译,北京:生活·读书·新知三联书店,2013年,第18页。。相比于将地质学等专门学科引入中国,严复更主张通过逻辑学和数学等抽象科学,来了解事物间的必然联系,强调科学背后的方法和科学精神。⑦[美]本杰明·史华兹:《寻求富强:严复与西方》,叶凤美译,第175页。他认为,中国只能将西方科学革命成果的经验作为知识来学习,但所谓“中体西用”往往不得其要,“不知术之不良,皆由学之不明之故”⑧严复:《政治讲义》,王栻主编:《严复集》第5册,北京:中华书局,1986年,第1243-1248页。。因此,强调“中国此后教育,在在宜著意科学,使学者之心虑沈潜,浸渍于因果实证之间”⑨严复:《与〈外交报〉主人书》,王栻主编:《严复集》第5册,北京:中华书局,1986年,第557-565页。。这一主张与严复接受斯宾塞的社会达尔文主义,形成“贯天地人而一理之”的一元论体系⑩严复:《天演论》,王栻主编:《严复集》第5册,北京:中华书局,1986年,第1320-1328页。是分不开的。严复认为,“生存竞争”“适者生存”的观念使人类能力得到最大的发挥和扩展,而中国传统的“养民”观念则指向一种历史循环论,两种世界观的不同才是造成中西强弱之别的根源。⑪[美]本杰明·史华兹:《寻求富强:严复与西方》,叶凤美译,第48页。这正显影了《浙江潮》与刘鹗论战背后的观念分歧,也揭示了鲁迅在此重探世界演化历史的意义所在。

鲁迅借由地质学的时空重构,一方面以进化论取代了传统的历史循环论,正是对刘鹗“养天下”的回击;而另一方面,他虽然受到严复“危机意识”与“弱者的视点”的冲击,却“拒绝应遵从世界趋势的环境顺应论”①[日]伊藤虎丸:《鲁迅与终末论——近代现实主义的成立》,李冬木译,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第149页。,力图以去本质化的“学之学”超克其弊端,是以构成对乡党同人“保主权”的反思。因为如果认同进化世界观的普遍性与真理性,弱者就必须被迫用强权逻辑改造自身,成为强者以权压迫更弱者,或者改造失败,在进化时潮中又退化乃至重新陷入循环,无论如何都处在与他者的“进步—后退”“强—弱”的结构关系之中。伊藤虎丸以“终末论”来命名这样一种“倒退的进化论”,正说明这种时间与空间的交替侧重暗含了危机感。因此,在知识论的层面,鲁迅对地质史上世界与中国的描述,时而将时间问题(古今)转化为空间问题(中西),即民族历史作为一种可视化的层累,时而将空间问题(中西)转化为时间问题(古今),即政治实体作为一种非均质的演进。这涉及将中西学问并置于普遍历史进程的问题②参见章清:《会通中西:近代中国知识转型的基调及其变奏》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第169页。,构成对进化论所携带的线性时间观和强弱权力逻辑的一种挑战。对这一时期的鲁迅而言,惟有先在知识结构上打开“中西”和“古今”的对话,理解它们同时是“层累”和“突变”的历史,消除而非服膺“强—弱”的现代权力框架,民族和国民才有机会建立真正的主体性。如同暴露在当下的古老地层一样,现代的民族认同也有“古代性”的一面,历史学家安东尼·D. 史密斯认为,其目标不单是为了国际社会的承认,更是实现集体性的内部安全与新生,使得民族性在严肃的实践层面与纯粹的象征层面合二为一,“土地”因此更包含了所有权和重建的含义。而重新发现这一“民族的过去”需要对原本消极的民族共同体进行动员,其潜藏着对道德和政治革命的必然要求,“需要将数个世纪以来在人民身上层层堆积的污染物一举涤清,只有这样,他们才能被解放出来,从而进入一个由平等公民构成的政治共同体”。③[英]安东尼·D. 史密斯:《民族认同》,王娟译,南京:译林出版社,2018年,第80-82页。对过去和未来的召唤形成的“历史与命运共同体”联结了集体与个体,即相信通过民族重建,个体也将获得新生与尊严,从而完成一种“地位逆转”。④[英]安东尼·D. 史密斯:《民族认同》,王娟译,第195-196页。

地质学既呈现了一种科学和普遍的历史图景,又提供了突破和改变这种图景的可能。它启发鲁迅既深入民族的时空内部去重新发现“活着的过去”,又居于世界的秩序之间去呼唤民族主体的差异性生成。如此,不是以“敌我”的隔绝来保卫“主权”,而置换为在“世界”的意义上真正凝聚“民族”。在这个意义上,论证自主开矿的前提,并非只能在学习西方现代科学以挽救危亡的被动意义上,更可出于民族历史和国民个人的内部所生长出新的主体性诉求。因此,鲁迅介入“浙矿公案”的要义,是越出他人论述中“权”与“利”两立的思维模式,直取其背后知识结构重建的根源性问题,以此他将“昏昧乏识”的国民、尚未建立的地质学、沦为非文明国的中国,以及背后所对应的国民性、科学知识体系、民族与世界秩序等问题一并勾连了起来。

四、余 论

惟有将《略论》放到“浙矿公案”所引发的卖国要闻、《浙江潮》与刘鹗论战的语境之下,文本的对话性才能浮显。这一旨在救国的“书生之论”,或许是比刘鹗的“一二人挽救国运”更理想化、比乡党同人的“保主权”更激进的,在当时并没有特别引起回响,但实际上它提供了一则声援抗议的知识补充,也留下一份携带反思意义的历史证言。同时,《略论》构成鲁迅个人思想发展历程的一个前史,初步呈现鲁迅对民族话语和国民性的批判性审视,也显示出这一时期他对“科学”的独特关怀。借用日本学者武上真理子的话来说,20 世纪初是鲁迅的“科学的时代”,也是世界和中国的“科学的时代”,从重视科学与社会的相互作用、探求科学在社会及文化方面的“外在历史”(external history)的立场来看,科学被看作构成现代社会“知识”的重要因素⑤[日]武上真理子:《孙中山与“科学的时代”》,袁广泉译,北京:社会科学文献出版社,2016年,第208页。。如汪晖指出,科学的力量在于它将普遍主义的世界观与一种民族主义/世界主义的社会体制密切地关联起来,最终通过合理化的知识分类和社会分工,将各种类型和取向的人类生活囊括在它广泛的谱系内部。①汪晖:《现代中国思想的兴起》下部第二卷,北京:生活·读书·新知三联书店,2015年,第1412页。对清末时期的中国而言,这一“科学的时代”不仅开启了知识转型的阵痛期,也寄生着现代科学本身的内在危机。在“科学”与“救国”之间,是科学真理性与殖民非正义性的分裂、知识方法与道德目的的分裂,以及一国政治经济结构的崩溃瓦解。这是西方科学及其衍生的现代性问题在东方的投影,也是从中国内部深处的“地层”生生拔起的、带着痛感的认知。《略论》的写作也因应着这一复杂的宏观历史语境。

在此,鲁迅把地质学方法移植到对社会历史的思考中,反而看见“人”在科学公理世界中所当具有的责任和生力,期盼召唤“悢悢以思,奋袂而起者”,因此既为地质学这样一门中国所缺的现代自然学科张目,也经由穿插时论传达出一种现代民族意识与人文精神。这与同一时期译介的科学小说《地底旅行》《月界旅行》,以及稍后写就的《人间之历史》《科学史教篇》《摩罗诗力说》《文化偏至论》诸文不乏相应之处,可以说是其精心结撰的结果。在此,青年鲁迅展现出他对于“知识如何表达”“科学如何书写”等问题的初步思考,并暗示了一个作为科学的“文学原点”②[日]北冈正子:《日本异文化中的鲁迅——从弘文学院入学到“退学”事件,青年鲁迅的东瀛启蒙》,王敬翔、李文卿译,中国台北:麦田,城邦文化出版,2018年,第4-5页。。