滇南彝文系统书法之我见

龙倮贵

(红河学院学报编辑部,云南 蒙自 661199)

香港世界遗产研究院执行院长乔惠民先生指出:“中国古彝文是世界六大古文字之一,古彝文是当今唯一活着的世界六大古文字。”中国甲骨文和古彝文、苏美尔文、埃及文、玛雅文、哈拉般文并列为世界六大古文字。

彝文是彝族历代先民自创自传的本民族传统文字,与汉族甲骨文同一时期产生,但由于社会、历史、政治、经济、文化等诸多原因,不像汉文那样完善、规范,并在长期的自创自传过程中,彝文形成了以居住地域、支系方言为基础的各自彝语方言文字。具体地说,在长期的社会历史发展中,西南彝族,因长期频频分支迁徙、发展,并因山川阻隔,相互往来甚少,加上社会形态发展不一,自然地形成了东部、东南部、南部、西部、北部、中部等彝语六大方言区。就彝文而言,不是彝语每个方言区都使用和传承。据考,彝文只传承在东部、东南部、南部、北部等彝语四大方言区,而彝文在彝语中部方言区、西部方言区早已失传,但何时失传,因史料缺乏,难于稽考。又彝语东部、东南部、南部、北部四大方言区因长期受本地彝语方言方音的影响,又因与各自周边民族交流交往交融程度有所不同,加上新中国成立前,各地彝族社会制度、社会形态不同,在彝文使用和传承中也形成了各自不同的一些特点和规律以及自成一体的格局,因而并不是完全“书同文”的局面,特别是书写规则、书写形式、书写方法也存在同存异流的现象。因而本文试图对滇南彝文系统书法方面作一些简要探讨,以求彝文书法大家及同行赐教。

一、滇南彝文系统及其古籍的界定

彝文古籍专家长期调查研究,特别是彝学理论界认为,滇南彝文系统使用和传承范围:东至云南蒙自、个旧、开远、弥勒四市,东南至云南金平县及越南莱州省北部山区,南至云南江城、绿春两县及老挝北部山区,西及西南至云南景谷、景东、双柏三县,西北至云南牟定、易门两县,北至云南江川、澄江、通海三县。概言之,滇南彝文系统及其古籍使用和传承于滇南自称“尼苏”的彝族支系的广大地区。但笔者深入实地调查发现,滇南彝文系统及其古籍不仅使用和传承在滇南自称“尼苏”的彝族地区,还使用和传承在滇南自称“纳苏”“倮倮”的两个彝族支系地区。同时,彝语东南部方言区的弥勒、开远两市及华宁县自称“阿哲”的彝族支系地区也使用和传承滇南彝文系统及其古籍。中央民族大学黄建明教授也持有同样的观点。他说:滇东南彝族阿哲支系所使用的文字及其文献接近南部方言的尼苏文献[1]。这里的“尼苏文献”具体指的就是滇南彝族尼苏支系的彝文古籍。

换言之,这一广大的彝族地区,虽自称有别,语言方言各异,但都使用和传承滇南彝文系统及其古籍。据史料记载,这一彝族地区,明清时期隶属云南临安府(今云南建水县),在历史上曾盛行过彝族毕摩会考制度,临安府具体组织彝族毕摩会考,会考内容为滇南彝族尼苏支系的彝文系统及其古籍。因而这一带自称“纳苏”“阿哲”“倮倮”的三个彝族支系,自身使用和传承的彝文及古籍逐渐被自称“尼苏”的彝文及其古籍同化,甚至替代,于是就逐渐形成超支系、超方言方音的滇南彝文系统及其古籍,形成了各方言方音念读的“书同文”的局面。

值得一提的是,彝学界一直认为,彝族濮拉支系,不论居住在何方,都没有使用和传承本民族传统文字——彝文,但我们深入实地调查中发现,红河流域彝族濮拉支系部分地区使用和传承滇南彝文系统及其古籍,如滇南元江县洼垤乡一带和滇南红河县大水塘一带彝族濮拉支系使用和传承滇南彝文系统及其古籍。这就说明这一带的彝族濮拉支系,因长期与彝族尼苏支系杂居相处中,积极汲取、吸纳、学习彝族尼苏支系文化,并把滇南彝文系统及古籍作为自己的传统文化来使用和传承,以形成民族文化认同、文化自信、文化自觉的思想。

总而言之,这一广袤的彝族聚居区,虽有“尼苏”“纳苏”“倮倮”“阿哲”“濮拉”等五个不同的彝族支系,但都是长期使用和传承滇南彝文系统及其古籍,区别在于不同的彝族支系按各支系方言念读滇南彝文,即“书同文”的局面。

二、滇南彝文系统及其古籍分类和特点

(一)滇南彝文系统及其古籍分类

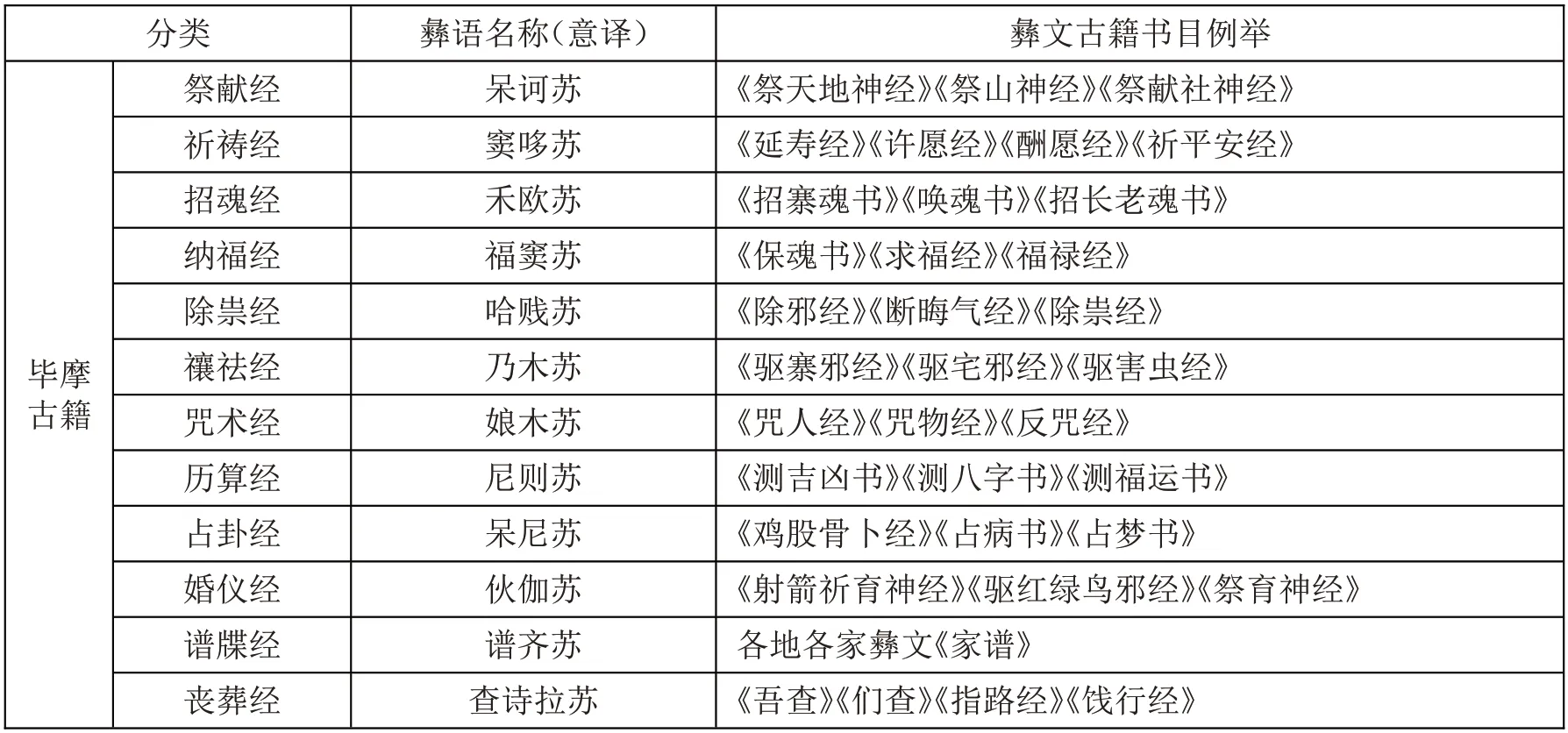

滇南彝文系统及其古籍,同其他地区彝文及其古籍一样,有毕摩古籍和民众古籍两大类。毕摩古籍,根据不同的内容和用途,又细分为祭献、祈祷、招魂、纳福、除祟、禳祛、咒术、占卦、历算、谱牒、丧葬、婚仪等12小类;民众古籍,根据不同的内容和使用场域,又细分为创世神话、传说轶事、神灵故事、伦理道德、谚语格言、童话、情歌、译著、医药、字典字集等10小类。同时,两者古籍都有彝语名称(如见表1):

表1 滇南彝文系统古籍分类彝汉名词对照表

(二)滇南彝文系统及其古籍特点

如前述,红河流域彝族地区自称“尼苏”“纳苏”“阿哲”“濮拉”等四个彝族支系都使用和传承滇南彝文系统及古籍,具体有如下几个方面的主要特点:

第一,分类装订成册统一使用和传承的特点。根据不同内容、不同用途以及不同功能,进行分类和整理装订成册进行使用和传承,如丧葬祭祖类的《吾查》《们查》《苏颇》《苏嫫》等大部头彝文古籍。正如彝文古籍《说文说书》中所曰:“彝族的书籍,大书十二查,小书十二查,计二十四查。”②也就是说,古代彝族毕摩曾对零散、杂乱的彝文古籍进行分类整理,并按具体内容和用途分为24个类别,这与当地彝族文化的发展及临安府(今云南建水县)和滇南建水县彝族纳楼土司对彝文古籍的重视分不开,反映了这一地区彝文古籍分类整理水平已达到相当完整的境界。具体地说,清康熙乾隆年间,临安府(今云南建水县)一年一度在“学政考棚”内举行汉文“乡试”的同时,在“学政考棚”旁举行彝文“毕摩会考”,按成绩分高中低三个等级,凡毕摩会考合格者都奖励府衙统一传抄和盖有府印的一套《吾查》《们查》,还对毕摩会考合格者带来的所有彝文古籍都加盖府印,并且毕摩会考合格者在辖内终生免役免租。如滇南建水县缅甸镇印王庄罗富(生卒无考)和盘江乡李万春(生卒无考)分别是清乾隆、清嘉庆年间参加临安府毕摩会考者,获一等级毕摩,授赐《吾查》《们查》、铜铃、牛皮红法帽、虎头龙身法杖各一[2]。因此,这一带彝文古籍分类装订成册统一使用和传承,与临安府举行彝族毕摩会考密不可分。

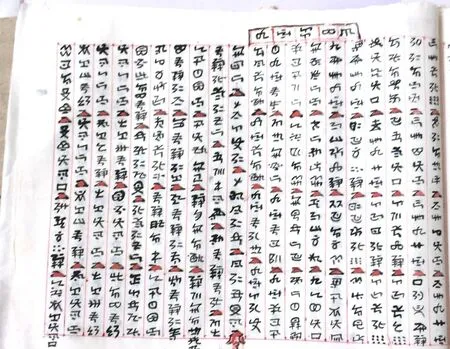

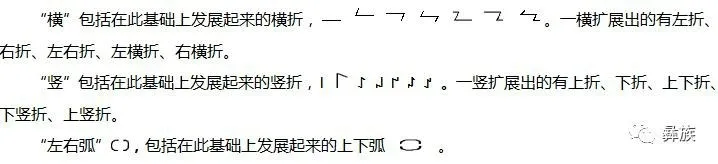

第二,统一使用句读符号和通假代用字多的特点。如前述,这一地区不同支系、不同方言方音的彝族统一使用和传承滇南彝文系统及其古籍,并按各支系方言方音念读彝文。但不论何类型彝文古籍,一是从彝文古籍版面和装帧来看,行文款式从左到右的直书、从右到左的直书,行文多为五言句式,句与句之间均有类似等腰三角形“”(见图1),以作句读符号,书写排列整齐美观。与此同时,每一章节结束或告一段落,句末均有“”或“”符号,以示此章节已结束或提醒此段话已结束(见图1)。二是从彝文古籍用字情况来看,其字体多保留古体,很少有笔锋,笔画有明显的简化趋势。三是从彝文古籍用字情况来看,通假代用现象十分突出,还有直接用汉字来替代彝文字的,也有用汉语来替代彝语的,如滇南红河县乐育镇虎山一带彝族村寨的《祭星宿神经》开头句就如此:“雲南省臨安府(今建水县),石坪州(今石屏县)思陀司(今红河县乐育镇)司地,XXX村XX宗氏。”这里不仅用汉字替代,还用汉语表述。又如《祈福经》《祈平安经》等中都有出现“大富大贵”“大吉大利”“大美大祥”等字样。姓氏或名字用字方面,有的直接借用汉字来替代,或取汉字;或通过处理,以多笔或少笔、多点或少点的形式,重新造字来使用,如:“天”字以“夭”字代之,“馬”字“四点”减为“三点”代之,“王”字的最末一横作横折来代之,“毛”字以“乇”代之,但这些通过处理的汉字,仅用于书写“姓氏”或“名字”,一般不作其他方面使用。

图1 滇南红河县虎山一带彝文古籍《吾查·入棺装殓经》传抄本

第三,将汉文古籍翻译转化为彝文古籍。一是汉文文学作品翻译转化为彝文传统文学作品,如:《董永记》是汉文古籍《董永记》翻译改写的;《西天取经记》是汉文古籍《西游记》翻译改写的,《唐王遨游地府》是汉文古籍《西游记》之第九回至第十二回翻译改写的。二是汉文有关伦理道德类的古籍翻译转化为彝文传统伦理道德古籍,如《顺治说道德》《孔夫子训言》《尊师重教篇》《礼法经》《孝敬父母经》《道德经》等。三是汉文万年历书和民俗通书翻译转为彝文万年历书和民俗通书古籍,如《彝文万年历》《六十甲子纳音表》《占五行相生相克书》等。以上这些都是汉文古籍翻译转化或改写为彝文古籍,以充实和丰富彝文古籍的作品。这一文化现象,一方面说明了这一片彝族地区已经出现了一大批具有深厚的彝汉双文功底、深谙彝汉文化造诣、谙熟翻译理论以及有丰富的翻译经验的彝族毕摩,如滇东南弥勒市五山乡普正兴(1851-1934)为清末武官,受千中职,并为清末当地彝族四大毕摩之一,曾领弟子徐文亮等人规范彝文,著有《彝文音系汇总》一书,还传抄《苏颇》《苏嫫》等多部名著[3]。另一方面反映了这一片地区的彝族不是一个固步自封、孤芳自赏的族群,而是一个善于学习、吸纳其他民族思想和先进文化的族群。

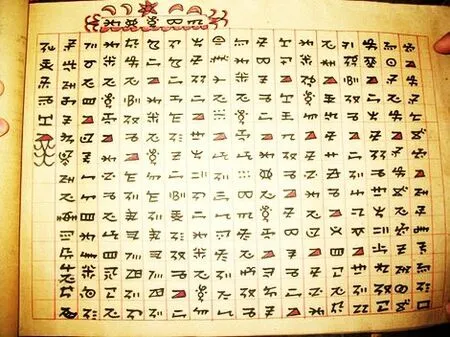

第四,大多彝文古籍书写都有墨框和墨线。顺手翻开一部(卷)彝文古籍,大多都有不同的墨框和墨线,如朱红色、或赤红色、或天蓝色、或深蓝色……,以朱红色墨框和墨线为居多,每行五言两句或五言三句,行行笔直,字字对齐,整齐划一(见图1、图2)。这是竹简书的遗式,其是模仿每片竹简间所形成的条格界线而来。关于竹简,汉文古籍《论衡·量知篇》称:“竹生于山,木长于林,截竹为简,破以为牒,加笔墨之迹,乃成文字。”《晋书·束哲传》云:“时有人于高山下得竹筒一枚,上两行科斗(蝌蚪)书,传以相示,其有知者。”彝族竹简中滇南彝文古籍《尼苏史诗》中载:“铁板会生锈,竹片不会锈。千年竹片白,万年文书黑。”黔西北彝文古籍《西南彝志》卷九《勿阿纳的叙述》中载:“慕俄格一家,大握权其柄,木刻与竹简,积累如柴堆,阿额在中部,也杀牛聚宴。”汉文古籍中把彝文称为爨字、蝌蚪文,且多有记载。由此可见,彝文古籍有竹简或简牍是有根据的。

图2 发现于滇南建水县官厅镇一带的彝文占卦书

三、滇南彝文系统基本笔画和笔画顺序

(一)滇南彝文系统基本笔画

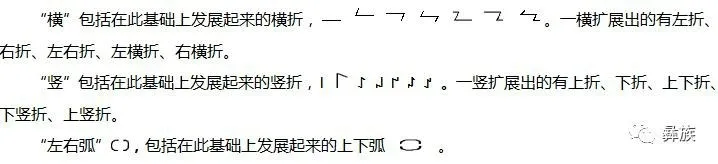

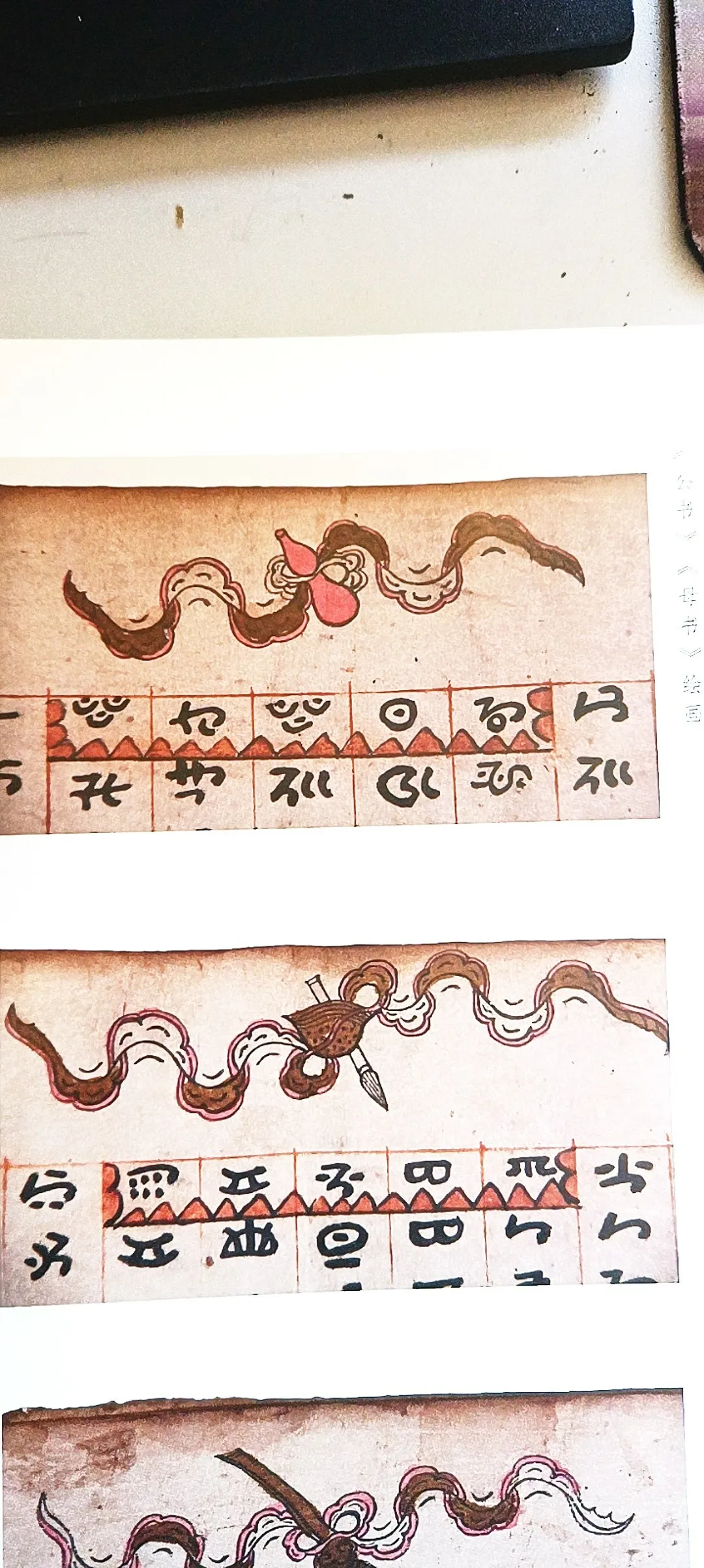

滇南彝文系统基本笔画与其他地区彝文基本笔画相同,主要有点、横、竖、撇、横折、竖折、撇折、弧、圆、卷曲线等十几种,其中构形基本笔画以“圆”“竖”“横”“左右弧”四种为主。与此同时,以弧线与曲线为基本元素,同时辅之以点、横、竖、撇、横折、竖折、弧、圆形、椭圆等笔画。但实际书写滇南彝文系统时,“折”这一笔画常转化为弧形或曲线,如“”[lo55(]关<牲口>)、“”[ma55(]尸)、“”[mu21(]做)、“”[ŋɛ33(]善)。又如“”[bu33(]神像)、“”[lo21(]馋)。

滇南彝文系统“()”左右弧,以及包括在“()”左右弧的基础上发展起来的有:“∩∪”“”上下弧。如:“”[the21(]溢)、“”[tsʅ21(]咂)、“”[phe33(]升)、“”[gɤ33(]完)、“”[ka55(]烤)、“”[te33(]抱)等。

滇南彝文系统“□”[tho33]方形,以及包括在此基础上发展起来的有:平行四边形、矩形、正方形、菱形、梯形。如:“”[sɤ33(]蠕)、“”[vɛ55(]横)、“”[ne33(]目)、“”[tso55(]居住)、“”[ɕe55(]驯)、“”[ma21](不)等等。

滇南彝文系统“〇”[xo21]圆形,以及包括在此基础上发展起来的有:椭圆形、三角形。滇南彝文系统中的“〇”(圆)多为椭圆性,而纯粹的“〇”[xo21(]圆)字形很少,如“”[bu33(]蛆)、“”[ɣu33(]头)、“”[bɤ21(]分开)、“”[phe33(]半)、“”[ŋɯ55(]哭)、“”[za33(]认)等。

值得注意的是,滇南彝文系统以“〇”[xo21]圆形字为主。彝族自然古典哲学、原始信仰文化与中原汉族道家“尚圆”思想文化有渊源关系,反映在滇南彝文系统中,明显地以圆形字、半圆形字为主。众所周知,早期汉字甲骨文中很多也是圆形的,后来经过儒家“尚方”思想文化的影响,圆形字基本上变成了方块字。道家“尚圆”、儒家“尚方”、释家“尚和”同样影响了彝族自然古典哲学和原始信仰文化。

然而,滇南彝文系统书写的基本笔画,既没有汉字的正方框“米”字形结构,多为竖长型结构,也没有汉字书法“永字八法”之笔法,几乎没有悬针笔,而是起笔落笔大小粗细一致。地方汉文古籍中称古彝文为“蝌蚪文”,没有发展成为隶书、篆体;彝文古籍虽均是世代毕摩辗转传抄传承的,但也没有发展成为个性化的草书、行书;滇南彝文系统虽有彝文木刻本、彝文木刻水墨印刷雕版模板,但还是没有发展成为如汉字的宋体字、仿宋体,仍停留在楷书基点上。诚然,目前部分彝文书法家,因受到汉文书法的深刻影响,出现了一些相似于汉文书法的隶书、行书、草书,但细看总体感觉不伦不类,不顺眼,也不像滇南古彝文字体,失去了滇南古彝文书法艺术韵味和魅力。

(二)滇南彝文系统笔画顺序

滇南彝文系统笔画顺序,亦书写笔画规则,一般有以下几种:

四、滇南彝文系统及其古籍书写形式与方法

(一)滇南彝文系统古籍篇目书写形式与方法

图3 《们查·唤魂经》篇目

图4 《苏颇·赎魂经》篇目

(二)滇南彝文系统古籍正文书写形式与方法

1.竖写竖读与左翻倒念

彝文古籍竖写竖读与左翻倒念,是相对于汉文古籍书写形式而言。各地彝文古籍书写形式与方法大多都是竖写竖读与左翻倒念,这是彝文古籍书写形式与方法的传统。其行款格式是从左上到左下竖写,从左到右成行(列)竖排,左边装订,从右向左逐页翻阅,与现代汉文图书翻阅完全相同,这与古代汉文古籍从上到下书写,从右到左成行(列)竖排,右边装订、从左向右逐页翻阅完全相反,在地方汉文史志中称这种书写排版形式为左翻倒念。这与彝族民间传说相印证,传说说彝文和汉文都是孔夫子创造,孔夫子用右手创造汉文,所以汉文从古到今都是从左到右书写;孔夫子用左手创造彝文,所以彝文从古到今都是从左到右书写。并说明在此传说产生时,彝文与汉文不同的书写排列形式已引起了人们广泛的关注,彝文的“左书”格式已得到广泛的认识。同时,地方汉文史志《天启滇志》《一统志》《云南统志》《开化府志》,特别是贵州《大定县志》卷十三《风土志》记载“文字左翻倒念”[4]相吻合。总之,地方汉文史志记载“文字左翻倒念”的格式,可见此传说在孔夫子生活年代就已经有了,而且这种书写排列形式在当时的民间社会中已经是一个习以为常的常识。

所谓左翻倒念是相对于当时汉文书籍排版的情况来说的,古代汉文书籍排版,是从上到下书写排列,从右到左成行(列)念读,从左向右逐页翻阅,这是相对“夷(彝)字”来说的“右翻正读”。而古代彝文古籍抄写,则是从上到下书写排列,从左到右成行(列)念读(这是“倒念”的准确含义,不是从结尾往回念读),从右向左逐页翻阅,这就是相对于汉字来说的“左翻倒念”。因此,彝文古籍书写顺序与行文及装订,与汉文书写顺序与行文及装订截然不同,甚至完全相反。汉文书法继承和保留的是汉字书籍排版的行款格式,彝文书法继承和保留的自然是传统的“左翻倒念”行款格式[4]。

彝文古籍竖写竖读与左翻倒念,其原因主要有二:一是汉文古籍书写者多为有一定书法功底、造诣的贤达,并书写时手腕不触桌面,悬空行笔书写,而彝文古籍的书写者多数是书写功底参差不齐的毕摩,如果用汉文古籍的竖写竖读、右翻正读的方法书写彝文古籍,弄不好刚写好的字被自己手腕碰擦而一团糊,或者书写时蘸墨汁不均匀、或墨汁质量本身不好,写好的前页被后页覆盖时,前页字墨往往被浸湿浸透,后页无法书写,后页或与后页粘连而弄得乱七八糟。如果用竖写竖读、左翻倒念的方法书写彝文古籍,就不会存在这些问题了,这不仅是图方便传抄,而是彝族毕摩明智的选择。二是彝族以祖先崇拜为主,并“以左为尊,以左为大”的思想,并把这种思想应用实践到彝文古籍书写,以体现和反映彝族传统思想文化。

2.横写竖读与左翻倒念

彝语北部方言区彝文古籍多为横写竖读与左翻倒念。其彝文从右到左横向书写,从右到左排列成横行,左边装订。抄写完成后,把整个经书向逆时针方向旋转90度,在念读经书时,又按照从上到下逐字念读,从左到右逐行念读[4]。这就是横写竖读。目前我们在田野调查中发现,属于滇南彝文系统的滇中新平县磨皮大寨彝村山头一彝文墓碑文就是横写竖读与左翻倒念(如下图5a、图5b)。

图5a 滇中新平县磨皮大寨彝文墓碑文(正面)

从上图5a碑文看,属于横写(刻)竖读,而图5b是图5a向逆时针方向旋转90度,属于竖写竖读、从左到右念读。这与凉山彝文古籍一致[5]。除此,滇南彝族在驱除仪式中用的彝文经书也属于这种情况。具体地说,毕摩在作驱除巫术或禳解巫术仪式时,因右手持驱除法铃或驱除物件,左手持彝文经书,具体念诵彝文经书时把整本经书向逆时针方向旋转90度,又从上到下逐字念读,从左到右逐行念读[5]。还有资深毕摩或深谙毕摩文化者,有时也是“横写竖读”“左翻倒念”的情况,以显示自己对彝文古籍的深谙程度和造诣能力。

3.竖写竖读与右翻正读

彝文古籍竖写竖读与右翻正读,与汉文古籍一致,但在滇南彝文古籍书写行款中,竖写竖读与右翻正读都很少。目前笔者田野发现,滇南滇中发现的彝文木刻本《艾节审觉》《礼法经》(如见图6)和滇南元江县洼垤乡发现的彝文木刻水墨印刷雕版模板《色尾处莫》《做人之道》(如见图7),便是这种书写行款。还有民国末年到新中国成立初滇东南弥勒、开远两市自称“阿哲”的彝族支系部分毕摩收藏的《祭龙经》《祭自然神灵经》也是这种书写行款。

图6 《礼法经》木刻本首页复印件

图7 《做人之道》部分木刻模板

3.横写横读与左翻顺念

众所周知,现当代汉文图书读物几乎都是横写横读与左翻顺念。同样,现当代个别彝族毕摩传抄彝文古籍时,与现当代汉文图书读物排版一样。一是为了便捷、便利、经济、实惠,改变了彝文古籍书写工具和载体,如笔、墨、纸张。如笔:或钢笔、或碳素笔、或美工笔、或软笔、或绘画彩笔代替;就墨而言,或碳素、或黑墨、或蓝黑等墨水取代;就纸而言,或宣纸、或牛皮纸、或一般白纸以及笔记本代之。二是为了书写、阅读方便,把古彝文竖写竖读和左翻倒念的传统习惯改变为横写横读和左翻顺念的形式。但这种书写形式和方法,不仅为数不多,而且多为非毕摩世家弟子、20世纪80年代中期学成、常不履行毕摩职能者,甚至有的书写者是处于个人喜好、喜爱自己本民族文化,并非是为了学习和传承彝文古籍及毕摩文化为目的。

(三)滇南彝文系统碑刻联楹书写形式与方法

滇南彝文系统崖(岩)书、碑刻、联楹书写方面,除古代崖(岩)书、碑刻全为竖写竖读(如见图7),现当代碑刻多为横写横读(如见图8),但彝文联楹多与汉文联楹一样(如见图9),几乎没有突出彝文书写格式和书法行款,也没有反映和表现出彝文古籍阅读习惯和传统。有些个别彝文书法家,临摹汉文隶书或草书,多笔少点,一时难以解读和释读其意。

图8 滇中新平县彝族文化长廊巨石一通镌刻

图9 滇南建水县仓苔彝村李家林大门彝文对联①

五、结语

滇南彝文系统及其古籍是整个彝文古籍的重要组成部分,也是中华民族文化遗产。就其使用和传承范围而言,涉及彝语南部方言、东部方言纳苏次方言部分地区、东南部方言阿哲次方言、东南部方言濮拉次方言部分地区,并在超支系、超方言、超方音土语的彝族中使用和传承,具有一定的“书同文”特点,这与清康熙乾隆年间临安府(今云南建水县)彝族毕摩会考有关。就其体裁及记载的内容而言,除了彝族原创彝文古籍,还有积极吸纳、翻译转化汉文古籍为彝文古籍用,并作为本民族传统文化来传承。这在一定意义上说明,彝族是一个善于积极学习吸纳、兼容并蓄的民族,并具有铸牢中华民族共同体意识。就其彝文书写基本笔画和笔画顺序而言,与其他彝族地区彝文书写大同小异。就其彝文书法而言,同其他彝族地区彝文书法存在同存异流的现象。既有与汉文古籍书写和念读截然相反的彝文古籍,也有与汉文古籍书写和念读完全相同的彝文古籍。但到现当代,由于汉文图书读物排版、阅读的影响,部分年轻毕摩特别是现当代彝文书法家,其彝文古籍书写、彝文书法、彝文碑刻、彝文联楹,与汉文图书读物书写排版和汉文书法别无二样。因此,笔者在此借用对彝文书法理论和实践研究具有一定造诣的王明贵研究员的话来呼吁和希冀:“敬畏遗产,端正学风”“向古籍学习,向碑铭学习”“向毕摩学习,向传统学习”“改革创新,要有理有据”[4],不盲从不盲追,继承传统,传承传统,正本清源,向史而新,固本培元,还以传统彝文书法之本源本真。

注释:

①图片说明:图8彝文意为“勤耕五谷丰,勤牧牲畜旺”;图9彝文对联,上联:五谷收获装满仓;下联:金银赚得堆满屋;横批:一生富贵。

②转引自阿哲倮濮.红河彝文古籍及其研究价值[C]//红河民族研究内部资料,1989年第1-2期。

——以云南墨江自治县为例