感物诗学:一个新的诗学类别的诞生*

徐志鸿 北京大学

从最早的《礼记·乐记》,到刘勰(约公元465—约532)的心物交融诗学,再到王国维(1877—1927)的“有我之境”“无我之境”,中国诗学在论述感物过程方面的成就是卓越的。无独有偶,西方也有悠久的论述感物过程的诗学传统,至少柏拉图(前427—前347)、亚里士多德(前384—前322)以降的摹仿说已经隐含感物过程——摹仿就是一种感物过程,感物过程的诗学讨论从柏拉图、亚里士多德的时代就已经开始,只是摹仿论仅仅是隐含了这一过程,没有像立普斯(Theodor Lipps,1851-1914)、里尔克(Rainer Maria Rilke,1875-1926)那样详细论述感物作诗过程的机制而已。立普斯和里尔克只不过是将感物过程问题引入了诗学领域,并且比柏拉图、亚里士多德的摹仿说更明确地将这个问题当作理论对象论述而已,他们远远不是西方最早关注感物过程的诗学理论家。这证明感物过程是中西方诗论家共同关注的问题——并且可以想见,也是其他文明的诗论家共同关注的问题。只要仔细观察东西方那些讨论了感物过程的诗学,比如说刘勰的心物交融诗学,或者里尔克的物诗诗学,便会发现它们讨论的具体问题都十分类似——它们都讨论了人与物之间的诗学关系,都讨论了感物器官的问题,也都选择了一种或主观或客观的立场。

这些论述了感物过程的诗学很明显属于同一个类别,而且它们在中西方的思想史上占据重要地位,并且可以想见的是,在其他文明应该也有隶属于这个类别的诗学。但是它并没有得到足够的理论总结,至少到目前为止,还没有一个名词被来指涉这个诗学类别。无论是中国的“情景交融”,还是西方的“主客体关系”,都不能很好地涵盖这个诗学类别,因为前者只能指称刘勰以降的中国诗学传统,而不能指称类似于里尔克的物诗诗学这样的极端客观的诗学,而后者仅仅是这个诗学类别所讨论的问题1诗学必须具有理论内容,因此“主客体关系”并不构成一种诗学,因为它并不具有任何理论内容。。本文建议将这种尚未被命名的诗学类别称之为感物诗学,并对其给出如下定义:

感物诗学是描述诗人感物作诗原理的诗学类型,它由主体和客体两个成分组成,二者分别由“感”字和“物”字指向。在感物诗学中,主体和客体相互作用,促成作诗的过程,这个过程主体不一定处于在场位置或主动位置,客体也不一定完全被动,具体取决于诗人所持的观念和感物诗学的理论。感物诗学必须隐含、描述或解释诗人的感物作诗过程,并强调“感物”与“作诗”两个必要特征,不包含“感物”则不是感物诗学,不包含“作诗”则是感物哲学。感物诗歌是与感物诗学对应的诗歌类型,它是指诗人感知物体之后所创作的诗歌。

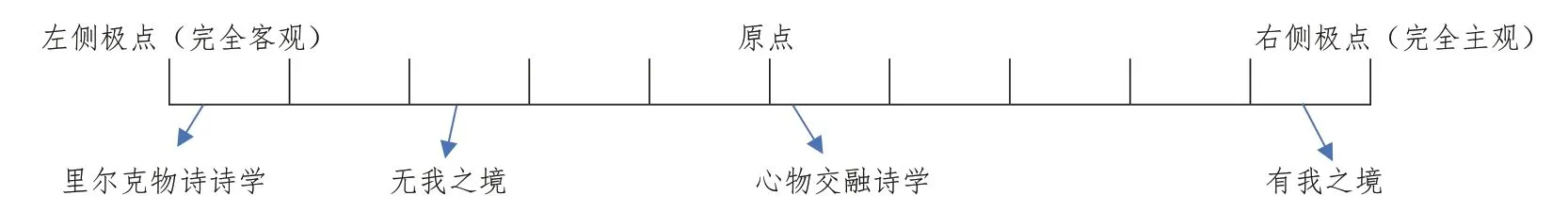

既然是一种诗学类别,它就必然对应着一个多种诗学组成的集合,这些诗学之间就必然有差异。要使感物诗学建立起来,就必须确定其类别范围和边界所在,同时必须确定导致其内部诸个体诗学差异的变量所在,而要确定这两点,就必须从具体的诗学入手进行比较研究。因此,本文主体部分将对刘勰的心物交融诗学,王国维的“有我之境”“无我之境”以及里尔克的物诗诗学进行比较研究,以探究感物诗学的理论范围何在,是何变量导致了四种诗学的歧异,并最终据此建立感物诗学的类别体系。该类别体系将以数轴的形式呈现,笔者猜想,既然“主客体关系”是感物诗学的基本问题,那导致其内部理论歧异的变量可能是主客观性的程度,因此笔者将数轴上的数字设定为主观性的程度,位置越靠左,对应的诗学越为客观,位置越靠右,对应的诗学越为主观。当然,根据笔者的设想,感物诗学应该是一个全人类共有的诗学类别,亦即是说,全人类各个文明都应该拥有属于感物诗学的诗学思想,但是这样的设想太过庞大,一篇论文不足以证明它,本文的使命仍旧是抛砖引玉,以上述三种诗学为例,初步建立感物诗学的类别范围。

本文主体将分为三个部分论述。既然感物诗学由主体和客体两个部分组成,那么前两个部分将分别比较这四种诗学在客体和主体方面的不同。第一部分将从里尔克的“必然性”出发反观中国的感物诗学,确定二者对于客体的观念差异;第二部分将从感物器官出发,比较里尔克的“眼睛诗学”和刘勰、王国维的“心的诗学”。在本文的第三部分,笔者将根据前两个部分的研究结果确定感物诗学内部歧异的变量,并根据这一变量建立感物诗学数轴,以图像的形式呈现这一诗学类别的内部情况,并以此确立感物诗学类别的诞生。

一、感物诗学中的必然性与偶然性

里尔克的物诗理论主要来源于罗丹(Auguste Rodin,1840-1917)的雕塑艺术与塞尚(Paul Cézanne,1839-1906)的绘画艺术,同样地,他的物诗理论内容也大都阐述于论二者的文章或信件中,因此本文关于里尔克物诗理论的论述也基本上基于此。里尔克的物诗理论是一种基于物的必然性的诗学,这是其核心所在,在具体论述时,他本人常常将“必然性”称为“确定性”。他在1903年8月8 日致露·莎乐美(Lou Salomé,1861-1937)的信中说道:

“罗丹……他比任何人更清楚地看到,人、动物和事物的所有的美都受到关系和时间的威胁,这种美就是一瞬间而已,就是一个在所有时代中来来往往的青春,但不会持久。正是那些他认为美好、必要、不可或缺之物的假象,即美丽的假象,令他忧心忡忡。他希望这些美的假象能够成为事物,并将其嵌入威胁较小、较平静和较永恒的空间世界,他将之视为他的任务,并不自觉地将所有的适应法则应用于他的作品,从而使它有机地展开并成为有生命之物。从很早开始,他就已经不再‘根据表面’(auf das Aussehen hin)制作任何东西了……而今天,这一特质在他身上变得如此强烈,几乎可以说他对他的事物的外表漠不关心;他是如此深刻地体验它们的存在(Sein)、它们的真实(Wirklichkeit)、它们与不确定性的全面脱离、它们的完整和良好、它们的独立……”2Rainer Maria Rilke,Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906 (Rainer Maria Rilke: Letters from 1902 to 1906),eds.Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber (Leipzig: Insel-Verlag,1930),112-13.

此处“人、动物和事物”就是“物”(Dinge),里尔克的“物诗”的描写对象也多属这三类,而罗丹的目的就是将它们受到“关系和时间的威胁”的美放入“威胁较小、较平静和较永恒的空间世界”。里尔克解释了“存在者”和“空间世界”的关系:“因为对他来说,一个作为典范(Vorbild)的物体没有什么不确定性:在这物体上有上千个小小的表面元素,它们能严丝合缝地装进空间之中,而当他在此之后完成了一件艺术作品时,他的任务就是把这个物更紧密、更牢固、甚至更合适千倍地装进这个广阔的空间,这样就能让它在人们摇晃它的时候一动不动”3Ibid.,111-12.。“作为典范的物体”就是“没有什么不确定性”、全面脱离不确定性的物,此时只消将其放入“艺术作品”中,它的存在便会极其坚固,以至于摇晃不动。“空间世界”犹言“艺术空间世界”,是艺术作品内容所在的空间,实际上就是艺术作品。这被嵌入艺术空间的物,便是“艺术之物”(Kunst-Ding):“物是确定的,艺术之物必须更加确定。从所有的偶然事件中抽离出来,从所有的模糊性中抽离出来,从时间中抽离出来,交给空间,它已经成为长久存在并足以达至永恒的东西”4Ibid.,112.。“艺术之物”必须比“物”更加确定,而要达到这点,就必须取消所有偶然性、模糊性以及时间,进入艺术作品。

万物之所以要被“嵌入威胁较小、较平静和较永恒的空间世界”,是因为它们受到关系和时间的威胁。此处“关系”指物与世界万物之间关系,即世界对物施加的影响,这种影响会使物失去原本最真实的面貌,而这最真实的面貌正是里尔克所谓的“物之美”——要将物之美嵌入永恒的空间,就必须将其深刻体验,这就是里尔克所谓的“如此深刻地体验它们的存在、它们的真实”。“嵌入空间”仅仅是“艺术之物”的必要条件之一,只有与“抽离偶然性、模糊性和时间”合取,双方才能构成充分必要条件。里尔克说的“偶然性和模糊性”就是事物由于“关系”的影响而获得的性质,而“艺术之物”就是脱去了这一切性质之物。1907年10月8 日在论塞尚的信中,里尔克说塞尚的画中的苹果“完全不再是可食性的,它们变成真真切切的物,在它们顽固的在场性(Vorhandenheit5在海德格尔的哲学体系中,该词被翻译为“在手性”或“现成状态”,但这是描述那种工具所具有的属性。此处的苹果并非工具,这个德语词汇实际上就是“存在”(Sein)的同义词,不宜与海德格尔的概念混淆。)中简直坚不可摧”6(奥)里尔克:《观看的技艺:里尔克论塞尚书信选》,光哲译,北京:商务印书馆,2019年,第70~71 页。[ Rainer Maria Rilke,Guankan de yishu: lierke lun saishang shuxinxuan (The Art of Watching: Rilke’s Selected Letters on Cézanne),trans.GUANGZHE,Beijing: The Commercial Press,2019,70-71.]; Rainer Maria Rilke,Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907 (Rainer Maria Rilke: Letters from 1906 to 1907),eds.Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber (Leipzig: Insel-Verlag,1930),361.此处根据德语原文修改译文。。“可食性”是苹果与以苹果为食的诸物建立的关系导致的性质,因而是不确定性,将苹果嵌入绘画的艺术空间之后,它就会被脱离,因而苹果才能在其存在性中坚不可摧。

里尔克的“存在”“确定性”和“不确定性”可对比亚里士多德“实体”“必然性”“偶然性”。在《范畴篇》中,亚里士多德定义“实体,就其最真正的、第一性的、最确切的意义而言,乃是那既不可以用来述说一个主体又不存在于一个主体里面的东西”。“述说一个主体”的不是实体,而是“属种”,这是与“实体”相对的概念——说“苹果”的时候,是在说一个属种,因为它可以述说许多个主体,而只有说“塞尚《苹果》中的某个苹果”才是在说一个实体;说苹果“红”的时候,“红”可以存在于“苹果”中,因此它不是实体,而“塞尚《苹果》中的某个苹果”不能存在于其他主体之中。实体是一个属种之下的个体,是所有其他范畴的基础和主体,因而拥有最坚实的存在性7(希)亚里士多德:《范畴篇·解释篇》,方书春译,北京:商务印书馆,1986年,第12~19 页。[ Aristotle,Fanchoupian& Jieshipian (Categories & On Interpretation),trans.FANG Shuchun,Beijing: The Commercial Press,1986,12-19.]。实体内部具有属性,可以分为必然性与偶然性。《形而上学》写道,偶然性与必然性相对,偶然即非必然8(希)亚里士多德:《形而上学》,吴寿彭译,北京:商务印书馆,1995年,第120~123 页。[ Aristotle,Xingershangxue(Metaphysics),trans.WU Shoupeng,Beijing: The Commercial Press,1995,120-23.]。“可食用性”在里尔克看来是“不确定性”,因为它是“苹果”这一属种的属性,而并非所有隶属这一属种的实体都具有这一特性,比如“塞尚《苹果》中的某个苹果”便不具有这一性质,因而必须被脱离——待同类属性悉数脱离之后,“塞尚《苹果》中的某个苹果”便只剩下必然属性,因而成为艺术之物。在里尔克的理论体系中,实体对应的应该是确定的“物”,而只有创作艺术作品,在艺术作品的内部空间中建立一个实体,才能成为“艺术之物”。普通的“实体”只是不能成为“属种”,也不能成为“属性”,但它可以具有偶然性;而作为“艺术之物”的苹果则是塞尚严格根据苹果理式(即柏拉图所谓的“Eidos”)创造的,它具有苹果的一切必然属性,而那些偶然的属性会被剔除——艺术之物就是完全脱离偶然性,只剩下必然性的实体9当然,塞尚所画的苹果并不一定完全符合里尔克的诗学,其中很多苹果也具有现实中苹果实体所具有的偶然性,比如1878年《苹果》中有一个的表皮上有绿色的斑痕,后者不可能是苹果的必然性。里尔克只是借用他所看到的塞尚画作阐述自己的诗学思想,他并没有考虑塞尚的创作理念和全部实践。另外,虽然里尔克在信件中表达了剔除偶然性的诗学要求,但是这个要求实现难度很大,《新诗集》中也不是每首都能做到这点,但这只是理论和实操之间的差距罢了,并不代表里尔克没有严格执行自己的诗学要求。。

与里尔克的物诗诗学不同,心物交融诗学强调偶然性。刘勰关于心物交融诗学的论述主要见于《物色》篇,其篇名便暗含偶然性。钟其鹏在论文中考辨了南朝大背景下“物色”的意义,该词在当时诸文本中一个重要的意思是“在时间流逝中变幻的自然物象”,包括天气现象、四季变化、天文现象,在当时这已经是约定俗成的用法10钟其鹏:《南朝“物色”考辨——〈文选·赋〉“物色”类研究之一》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第47 卷第1 期,第58~63 页。[ ZHONG Qipeng,“Nanchao ‘wuse’ kaobian: wenxuan fu ‘wuse’ lei yanjiu zhiyi”(On the Signification of wuse in the Southern Dynasties),Guangxi shifan daxue xuebao zhexue shehui kexue ban (Journal of Guangxi Normal University: Philosophy and Social Sciences Edition) 47,no.1 (2014): 58-63.]。《物色》甫一开篇便提到了气候对物的影响,“春秋代序,阴阳惨舒;物色之动,心亦摇焉。盖阳气萌而玄驹步,阴律凝而丹鸟羞;微虫犹或入感,四时之动物深矣”11(南朝·梁)刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证》,上海:上海古籍出版社,1989年,第1728 页。[ LIU Xie,ZHAN Ying,Wenxindiaolong yizheng (Annotations to Wenxin diaolong),Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House Co.,Ltd.,1989,1728.]。季节、物色、人心三个环节构成了如下链式逻辑——季节更替导致物色变动,物色变动导致人心动摇产生情感。张少康提到了此处阴阳五行说思想的影响,阴阳五行说认为宇宙万物都是禀阴阳二气所生,而四季更替又是阴阳二气流转的结果,因此四季更替必然会引发人的内在感应,再加上万物本就触动人心,二者叠加,势必在人的内心引起更强的感动12张少康:《〈文心雕龙〉的物色论——刘勰论文学创作的主观与客观》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1985年第5 期,第95 页。[ ZHANG Shaokang,“Wenxin diaolong de wuselun: Liu Xie lun wenxuechuangzuo de zhuguan yu keguan”(Wuse Theory in Wenxin Diaolong: Liu Xie on the Subjectivity and Objectivity in Literary Creation),Beijing daxue xuebao zhexue shehuikexue ban (Journal of Peking University: Philosophy & Social Sciences) 5 (1985): 95.]——这就是所谓的“心亦摇焉”,而这种感动的结果就是作诗。不同的季节存在不同的物色,不同的物色导致不同的情感,因此刘勰罗列了不同季节之物色给人带来的不同的情感体验:“是以献岁发春,悦豫之情畅;滔滔孟夏,郁陶之心凝;天高气清,阴沈之志远;霰雪无垠,矜肃之虑深。”13(南朝·梁)刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证》,第1731 页。[ LIU Xie,ZHAN Ying,Wenxindiaolong yizheng(Annotations to Wenxin diaolong),1731.]这些情感体验是四季物色本身的刺激带来的,二者之间存在因果关联:春日燠暖,万物生发,因此人心情愉悦;夏日炎炎,令人不适,因此会心生郁结;秋日萧瑟,肃杀千里,因此会觉得阴沉;冬日寒冷,雪漫无垠,所以才会有矜肃之虑。

阴阳流转与季节更替都会导致外部环境的变化,进而导致事物的偶然性变化。刘勰认为物的偶然性变化对人心的触动是作诗的基础——“岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发”14同上,第1732页。[ Ibid.,1732.]。每个季节的物都具有不同的偶然性,导致人生发不同的情感,情感的激动使诗人作诗。心物交融诗学是混合了偶然性与必然性的诗学,刘勰并没有像里尔克一样在《物色》中明确要求全面脱离不确定性、偶然事件,甚至在某种程度上突出了客体偶然性的重要性,但是在刘勰的诗学中,偶然性和必然性的地位是一致的,刘勰并不致力于区分它们,也不像里尔克那样尽力去避免某一方出现在诗歌中,因此刘勰的诗学应该是二者混合的诗学。

王国维区分了“有我之境”与“无我之境”两种观物过程,前者为“以我观物,故物皆著我之色彩”,后者为“以物观物,故不知何者为我,何者为物”。“物皆著我之色彩”,即客体被赋予主体性,对于客体而言,这些外来的属性自然是偶然性。这描述了“有我之境”观物过程中,主体主动赋予客体偶然性的行为,这甚至不同于刘勰的偶然性,后者由客观季节赋予事物,是客观的,而王国维则发现了诗人主动赋予客体偶然性的行为,这偶然性是主观的。而“不知何者为我,何者为物”则有些许微妙,它的姿态是客观的,但没有像里尔克那样极端、主动地剔除偶然性,王国维并不在意客体的属性到底是偶然的还是必然的,客体只要是客观存在的便足矣,无论是偶然性还是必然性,都只是客观存在所呈现出的样态而已,它们并不影响客观存在这一事实本身。

刘勰和王国维都不在意偶然性与必然性的分异,甚至重视起偶然性来,这明显来自一个共同的传统。这种观物视角在中国古代诗歌中比较常见,古代诗人不像里尔克那样用极端的方式探究客体的本质,对于他们而言,偶然性与必然性都是客观存在的一部分,强行将偶然性剔除反而是不客观的,因为它违反了“随物宛转”的原则,这也是里尔克无法做到完全客观的原因(详后)。然而,由于在刘勰和王国维的诗学中,主观意志在诗中的作用比里尔克大,因此物诗诗学仍然更客观一些。

中国古代诗人常常利用季节的偶然性景象来表达心境,这些景象中的偶然性甚至能帮助诗人突出意象。比如《天净沙·秋思》写“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,第一句与第三句都是秋季常见景象,诗人所用的形容词也多是偶然性,“枯”“老”“昏”是秋季干燥寒冷导致植物枯萎、动物活力降低的结果,“瘦”也并非“马”的必然性。这些偶然性被赋予客体之后形成了十分具有秋意对的景象,进而折射出抒情主体“断肠人在天涯”的心境,倘将这些偶然性换更为不受季节变更影响的必然性,主体的心境未必能体现得如此淋漓尽致。

二、眼睛与心——论感物诗学的感官问题

在《布里格手记》中,里尔克说他在学习观看,通过这种观看,“一切都更深地进入我,并不在素来终止处停留”,观看所得悉数进入他的内在,他不知道那里会发生什么15(奥)里尔克:《布里格手记》,陈早译,上海:华东师范大学出版社,2019年,第17 页。[ Rainer Maria Rilke,Bulige shouji (The Notebooks of Malte Laurids Brigge),trans.CHEN Zao,Shanghai: East China Normal University Press,2019,17.]在1903年7月25 日致莎乐美的信中,里尔克说了一句措辞相似的话:“我真正感觉到的物过于深入地坠落到我的内心中,坠落,一直坠落几年之久,最终使我失去了把这种状况从我心中消除的力量”。详见里尔克、莎乐美:《我想对你说,亲爱的——里尔克与莎乐美书信选》,宁瑛、钟长盛译,上海: 华东师范大学出版社,2011,第46 页。[ Rainer Maria Rilke,Lou Andreas-Salomé,Wo xiang dui ni shuo,qin’aide: Lierke yu Shalemei shuxinxuan (I Want to Tell You,My Dear:Selected Letters between Rilke and Salomé),trans.NING Ying,ZHONG Changsheng,Shanghai: East China Normal University Press,2011,46.]。通过观看,里尔克让外物进入他的内部,并通过这样的进入创作物诗。这种观看必须是赤裸的,因为它必须尽可能阻止诗人的主体性进入客体成为偶然性。冯至(1905-1993)在《里尔克——为十周年祭日作》中说里尔克:“一件件的事物在他周围,都像刚刚从上帝手里做成;他呢,赤裸裸地脱去文化的衣裳,用原始的眼睛来观看”16冯至:《冯至全集第四卷》,石家庄:河北教育出版社,1999年,第84~85页。[ FENG Zhi,Feng Zhi quanji (Complete Works of Feng Zhi) ,vol.4,Shijiazhuang: Hebei’s Education Press,1999,84-85.],这是一个诗人对另外一个诗人的洞见17(德)埃琳娜·拉鲁卡·韦伯(Elena-Raluca Weber)在论文中援引了一系列学者关于“纯粹的观看”的论述以描述里尔克在创作物诗时所使用的那种观看方式,这些“纯粹的观看”具有相同的特点,即它们都如孩童般天真,没有偏见,它们就类似于“一只无辜的眼睛,可以完全不带偏见地看待世界”,或相当于“一个盲人成功进行了白内障手术之后”的情况,由于缺乏了特定的感性直观的依据,即空间、物体、颜色,或“缺乏看的技术的练习”,这个盲人能以与众不同的方式接近所看到的现实。详见Elena-Raluca Weber,“Sehen lernen: Den Text mit Augen ver-sehen-Rilke und Cézanne”(Learning to Watch: Watching the Text with Eyes-Rilke and Cézanne),Temeswarer Beiträge Zur Germanistik 9 (2012): 11-15。这证明,里尔克的“纯粹的观看”不仅仅是冯至个人的解读,德语世界的学者也这么看待里尔克的感物方式。[ Elena-Raluca Weber,“Sehen lernen: Den Text mit Augen ver-sehen-Rilke und Cézanne”(Learning to Watch: Watching the Text with Eyes-Rilke and Cézanne),Temeswarer Beiträge Zur Germanistik 9 (2012): 11-15.This proves that Feng Zhi’s commentary on Rilke’s “pure seeing” is not merely a personal interpretation,but an opinion shared also by scholars in the German-speaking world.]。

里尔克就是这样赤裸而原始地观看着世间万物,事物的“面”(Oberfläche)则是他要观看的地方。他在《罗丹论》中说道:“这时候罗丹已发现了他的艺术的基本元素——或者说,他的宇宙的细胞。这就是‘面’,那大小各异、重点各异的精确的‘面’,无论什么都应该由它完成”18(奥)里尔克:《罗丹论》,梁宗岱译,桂林:广西师范大学出版社,2002年,第15页。[ Rainer Maria Rilke,Luodanlun(Auguste Rodin),trans.LIANG Zongdai,Guilin: Guangxi Normal University Press,2002,15.] Rainer Maria Rilke,Sämtlich Werke (Complete Works of Rilke),vol.v (Frankurft am Main: Insel-Verlag,1987),150.根据德语原版修改汉译。。在德语中,“面”一词表示与“内部”相对应的物体的表皮或表面,而里尔克所观看的正是这向人的眼睛敞开的事物的表面,但这并不意味着里尔克并不致力于发掘物的本质,相反,正是通过对事物表面的观看,使得里尔克能够剥去它们身上的偶然性,洞见它们真实的存在——这即是事物的本质真相所在。

对物的观看并不是一蹴而就的,需要经过长时间的“工作与忍耐”,物体才会向诗人展现自己的存在。赫尔曼·库尼施(Hermann Kunisch)将工作视为对形成艺术作品的条件的努力寻找,使世界的某一部分成为诗人的任务,并使这样的部分在诗歌之中获得其实在性。诗人必须等待事物向自己敞开才能写作,对诗人而言,事物向自己敞开是一种恩典,不能强求,只能在忍耐中静待它的到来。忍耐就是在作为艺术材料的物面前静心等待,直到它们将自己的真实的存在显现出来19Hermann Kunisch,Rainer Maria Rilke: Dasein und Dichtung (Rainer Maria Rilke: Dasein and Poetry) (Berlin:Duncker & Humblot,1975),70-71.。在这个过程中,物是主导者,是给予恩典者,它是物诗得以写作的原因,而诗人是奉献者,是为物的出现辛勤劳作,而且这种过程是旷日持久的,因此才需要忍耐。里尔克所谓的“工作”实际上包含两个方面,一方面,诗人必须一直观看客体,尽可能多地吸收其“无数的表面元素”,另一方面,诗人必须尽可能地提高表达能力,“将注意力毫无保留地凝聚在形式不断提高的要求上20(德)霍尔特胡森:《里尔克》,魏育青译,北京:生活·读书·新知三联书店,1988年,第112 页。[ Hans Egon Holthusen,Lierke (Rilke),trans.WEI Yusen,Beijing: SDX Joint Publishing Company,1988,112.]”。

里尔克物诗的创作机制是这样的:秉持“工作而忍耐”的原则,在日复一日的工作中,等待着物敞开它的存在,由于这种等待旷日持久,因此诗人必须学会忍耐;这种工作的具体方式是,赤裸地对作为客体的物的表面进行观看,以期洞见物的必然属性,将其身上的偶然性(次要意义)悉数剥落,并在艺术作品(即物诗)中将其作为最真实的存在者制作出来(即将其“客观地说”出来)。

库尼施对此机制有一段精彩的总结,与上述总结相差无几,兹引用之以作对照:

“在漫长的斗争和努力中,他强迫自己在几年时间里,一步一步地吸收早已成为他‘任务’的事物的一个又一个细节,并将其写入诗中,转变为永久可见之物;不再像早先那样,用他的感情包围事物,使其成为他心情的容器。但这一切也意味着剥去事物的随机性、暂时性,并在其中暴露出它们的本质性,以及它们在外部显现的内在面孔21Hermann Kunisch,Rainer Maria Rilke: Dasein und Dichtung (Rainer Maria Rilke: Dasein and Poetry),125.”。

里尔克在《布里格手记》中说自己观看的东西都进入了他的内在,而他不知道会发生什么,这实际上就是库尼施所说的“一步一步地吸收……事物的一个又一个细节”,或里尔克自己在信件中所说的将“无数个小的表面元素”装进艺术作品(空间)。经过旷日持久的工作,诗人尽最大可能地将最多的客体表面的细节感知入心灵之中,最终根据这些感知写诗。这种写诗方式明显来自罗丹和塞尚的影响——西方视觉艺术家注重写实,他们必须尽最大可能地观察尽客体的每一丝细节,才能确保作品的写实性。

里尔克对视觉艺术的吸收打破了西方古希腊以来诗歌与视觉艺术的严格分界,也打破了古希腊以来“神赐灵感”的传统。古希腊对视觉艺术和非视觉艺术有着严格的分界,他们的艺术概念“被建立起来包括各种视觉艺术,但却把诗歌除外”,这是因为“‘艺术’(τεχνη)一词适用于每一件运用技巧完成的作品,也就是依照常规与法则所产生的作品”,诗歌不属于这个范畴,因为它是灵感的艺术,无法通过任何艺术规则或理论创作,只能诗人体内的神明赐予22(波)瓦迪斯瓦夫·塔塔尔凯维奇:《西方六大美学观念史》,刘文潭译,上海:上海译文出版社,2013年,第90~102页。[ Władysław Tatarkiewicz,Xifang liuda meixueguannian shi (A History of Six Ideas),trans.LIU Wentan,Shanghai:Shanghai Translation Publishing House,2013,90-102.]。这种对视觉艺术和非视觉艺术的分类在欧洲流行了很长时间,19世纪尼采《悲剧的诞生》中的日神艺术和酒神艺术就明显继承自这个思想23(德)尼采:《悲剧的诞生》,孙周兴译,北京:商务印书馆,2011年。[ Friedrich Wilhelm Nietzsche,Beiju de dansheng(The Birth of Tragedy),trans.SUN Zhouxing,Beijing: The Commercial Press,2011.];“神赐灵感”说也从古希腊一直传递到了现代。里尔克的诗学无疑是对这两大传统的反叛:他将视觉艺术的创作方法应用于诗歌,这本身就打破了传统的分类,虽然诗歌的形象化在当时已经很普遍了,但是运用视觉艺术创作诗歌还是少数;里尔克此举也使得诗歌也变成非灵感性的、可以通过艺术规则创作的作品,因此打破了“神赐灵感”说。这是里尔克对西方诗学的极大贡献,而这两大贡献的核心和前提都在于对于眼睛的运用——必须要依靠眼睛才能观物,而观物是视觉艺术的基本做法,同时要打破“神赐灵感”说,也只能依靠视觉艺术的创作方法。

若说里尔克是眼睛的诗学,那刘勰的“心物交融诗学”便是心的诗学。刘勰的感物诗学以感物为起点,而感物的过程实际上就是“物色之动,心亦摇焉”24(南朝·梁)刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证》,第1728 页。[ LIU Xie,ZHAN Ying,Wenxindiaolong yizheng(Annotations to Wenxin diaolong),1728.],对于刘勰而言,作诗过程必须从“以心感物”开始。这就与里尔克的“赤裸裸的观看”完全不同——里尔克的观看尽最大可能地剔除了主体性的影响,因此完全能够防止主体性作为偶然性进入客体身上,而且与此同时,里尔克的观看是有知性参与的感知行为,知性会帮助主体筛汰掉物的非必然性;但“以心感物”是主体性对客体的感性体验,很少允许知性介入,因此主体获得的客体是偶然性与必然性的杂多,而且主体性会进入客体身上成为偶然性。

心物交融诗学的感物器官“心”是主思维和情感的器官,因而是思维和情感的代名词,但与此同时也在某些语境下泛指人的感性及感性直观。“心”受到物的刺激,因此产生出形象,诗人由感知到的形象作诗,在这个过程中,“心”又作为思维和情感器官,帮助诗人思维客体,并在思维中将其与自身情感联想到一起(联类无穷)。在这个过程中,“心”已经是主体所有主体性的代名词了,它使得客体在心物交融过程中被主体性改变,因此变得诗化、主体化——因此,“心”作为感物器官的一大重要功能便是将客体主体化。

相比之下,里尔克的物诗诗学的感物器官为“眼睛”,因为它的基础动作是“观看”,而不是刘勰的“感”,它不具有主体化的功能。眼睛是人类最直观的感受器官,它因此能够捕捉到更多的客体细节,眼睛所看的是客体的“面”,上引库尼施的话已经将这个过程描述得十分明晰,正是通过“一步一步地吸收早已成为他‘任务’的事物的一个又一个细节”,里尔克才能“剥去事物的随机性、暂时性,并在其中暴露出它们的本质,以及它们在外部显现的内在面孔”。与“心”相比,“眼睛”是更客观的感觉器官,它并不思考,也不感受,因此不会作出任何属人的判断,因此更无法进入诗歌之中,夺取物的在场地位——按照里尔克的逻辑,判断等于不客观——,它只是呈现,因此规避了任何主体性的介入。里尔克很少对物的行为作出判断,他只是客观地写出他之所见。

王国维强调了“观”的重要性,表面上这似乎是一种眼睛的诗学,但只消细读一下王国维关于“观”的论述,就会发现这仍是一种心的诗学。在《人间词话》第六十则,王国维提到“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之;出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致”25(清)王国维著,彭玉平评注:《人间词话》,北京:中华书局,2014年,第159 页。[ WANG Guowei,PENG Yuping,Renjiancihua (Poetic Remarks in the Human World),Beijing: Zhonghua Book Company,2014,159.]。这里的观已经不仅仅是“以我观物”“以物观物”时的“观察”之意,而是一种超越性的审美观照,犹言“洞察”“洞见”。“入乎其内”是写诗的第一步,要求诗人“由表入里,入乎宇宙万物和人生思想感情之深层”,而“出乎其外”则是第二步,即超出客体之外,洞见宇宙人生之底蕴26同上,第161页。[ Ibid.,161.]。刘勰所强调的“心感”属于王国维的“入乎其内”的范畴,实际上中国古代情景交融诗学从根本上都属于“入乎其内”的范畴,但“出乎其外”也并非王国维原创,“出入”问题在中国古代已经不断被提及,王昌龄、苏轼、周济倡、龚自珍都提到过这个问题,并表达了与王国维类似的思想,龚自珍的“善出说”已经具有“洞彻事物底蕴”之意,正如彭玉平所说,王国维的“出入说”实际上是对诸家之讨论的“更精当更深刻的提炼和概括”27同上,第162页。[ Ibid.,162.]。

王国维的“观”并不是实指,它是一个象征,象征着诗人对事物规律的领悟。因此,与其说它是里尔克的“观看”那样的眼睛的工作,不如说它是“心”对于事物超越性的领悟。它并不涉及对于事物表面的观看,“入乎其内”是经验事物,“出乎其外”是对事物的知性思考,二者偶尔涉及视觉,但总的来说是体验和思索,这是“心”要做的事情。王国维的诗学并不排斥偶然性,宇宙也好,人生也罢,不确定性、偶然性都是它们的规律中必不可少的一部分,不应消除。彭玉平说“入乎其内”近乎“有我之境”,“出乎其外”近乎“无我之境”,这是正确的:“入乎其内”的过程中人很容易让客体沾染上自己的主体性,而“出乎其外”又回到了更加客观的角度,避免了因主体性与客体性混合而导致诗人无法获得客体真实面貌的情况。这也说明“无我之境”是更加客观的诗学,而“有我之境”是更加主观的诗学。

三、客体在场与主体在场——感物诗学数轴的建立

从上两节的论述不难得出如下结论:里尔克的物诗诗学剔除了所有的偶然性以突出事物的必然性,因此客体变得前所未有地真实、巨大,以至于主体在物诗中近乎不存在,同时他以眼睛为感物器官,进一步规避了主体性的进入,这导致在里尔克的物诗中,客体常常占据在场地位,而主体常常隐遁于无形;刘勰的心物交融诗学是心的诗学,虽然他尊重客体的客观规律(“随物宛转”),但客体最终仍要为主体性的表达服务(“与心徘徊”),因此在这个过程中,占据在场地位的仍旧是主体,但是由于刘勰“随物宛转”的要求,其主体的在场程度不及“有我之境”这种客体完全不在场的诗学高。

从上述结论不难引出如下观点:作为类别范畴,感物诗学的内部差异在于作为认识主体的人和作为认识客体的物,哪方处于在场地位。一般而言,人处于在场地位的感物诗学更加主观,而物处于在场地位则相反。为了更直观地理解感物诗学这一类别,笔者将感物诗学具象化为数轴,数轴上的数字代表主观性程度,越靠左,主观性越弱,客观性越强,靠右则相反。

数轴左侧的极点只是一个极端理想的概念,在现实中并不可能存在,因为人类不可能拥有完全的客观。里尔克的物诗理论与这一极点近似,但他也不可能完全摆脱主观的因素。里尔克不可能像科学文献那样描摹物态的所有方面,他只能摘取视觉所及范围可以代表客体作为物质实体存在的那些方面进行描摹,这一过程已经包含了主观因素的介入。里尔克在挑选偶然性与必然性的时候,主体性也不知不觉渗入了——毕竟,一个属性到底是必然性还是偶然性,全由遴选的主体定夺,而且在里尔克洞见客体本质的过程中,他的知性也必然要发挥作用,并且,正如上文中所看到的那样,完全剔除事物的偶然性并不意味着完全客观,所有的自然物都是偶然性与必然性的杂多,客观规律也必须容纳偶然性,才能反映真实的世界。里尔克的诗学比王国维的“无我之境”更加客观,不是因为它比后者更加拒绝偶然性,而是因为它的艺术实践——物诗——将主体性压制到了极致,几乎为零,而“无我之境”仍旧有“我”的存在。

里尔克的物诗诗学是现存最为客观的诗学之一。他极力剔除偶然性,也是为了物体能够达到更高一层的客观性——从这一点上看,可以说里尔克的诗学是人类认识“物自体”的又一次重要的努力。如此看来,里尔克确实是向客观性冲刺的诗学,然而事实上事物的客观存在永远包含偶然性,因此,里尔克向客观性奋进的努力实际上将他自己推回了非客观性的界域。里尔克的极端客观性也体现在感物器官上,关于这点,上文已经详细论述过。里尔克的客观性还体现在他的诗歌创作之中,《新诗集》的读者常常会发现,物诗经常只包含第三人称,第一人称在诗歌中极少出现,这些诗歌中甚至完全没有诗歌作者的想法,有的只是物体外貌、动作等存在方式的一个又一个描写和隐喻——在里尔克的物诗中,甚至连隐喻也仅仅是突出客体存在方式的修辞工具,而不是用于表达主体性的工具28在一本关于里尔克的研究指南中,沃尔夫冈·穆勒(Wolfgang Müller)通过对数个物诗的隐喻的分析,发现这些诗歌的隐喻加深了对于客体的描写,亦即突出了对于客体的感知强度。详见Manfred Engel,und Dorothea Lauterbach,Rilke-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung (A Companion to Rilke about His Life,Works and Impact) (Stuttgart & Weimar: Verlag J.B.Metzler & Springer,2013),307-11。因此,在里尔克的诗中,隐喻的大量使用实际上是为了让读者更能领会事物的客观存在方式。[ More details in Engel,Manfred,und Dorothea Lauterbach.Rilke-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung (A Companion of Rilke about His Life,Works and Impact) (Stuttgart & Weimar: Verlag J.B.Metzler & Springer,2013),307-11.Thus,in Rilke’s Dinggedichte,the extensive use of metaphors actually serves to make the reader more sensitive to the things,as well as their being.]。

里尔克最重要的诗学信条就是“客观地说”(das sachlich Sagen),他将这个词组分解为两个部分:“客观性”(sachlich)与“说”(Sagen)。所谓客观性,指艺术家必须要“客观地”看待事物,与事物保持客观的关系,才能为事物创造属于它的存在。在这种“客观的”关系之中,艺术家的使命是将“有条件的变成无条件的,将偶然的变成必然的”,创作出艺术作品和诗歌,以便“将模糊的东西变成事物”。在这个过程中,“事物被从它们的暂时性中抽离出来,从它们的局部使用中抽离出来,并且只被制作成真正的‘实在性’”,物的外在性(即上文所说的“面”)“被剥夺了‘次要意义’,沦为一种‘顽固的存在’”。上面命题中的第二个部分“说”是与“爱”(Lieben)相对的一个动作,“说意味着让事物成为它自己,而爱意味着‘判断’”,而这种判断意味着人不再公正地看待事物,因而并不是艺术家的处理方式,而是外行人的处理方式29Hermann Kunisch,Rainer Maria Rilke: Dasein und Dichtung (Rainer Maria Rilke: Dasein and Poetry),83-85.,在这个语境下,“爱”实际上是人类各种主体性的代名词,而作为“爱”之否定的“说”无疑是里尔克剔除主体性最重要的一步。从“客观地说”这一命题可以看出里尔克对于客观性的极致渴求。

王国维的“无我之境”也是数轴原点左侧的诗学,但它比里尔克的物诗诗学更靠右。“以物观物,故不知何者为我,何者为物”,主体性完全浑融于客体之中,二者难分彼此,但是其中仍有“我”存在,它并没有像里尔克那样主动取消主体性,而是将其消隐于客体之中,其目的并不是表达客体的存在,而仍旧是借客体表达主体,只不过客体拥有了在场地位而已。比如“采菊东篱下,悠然见南山”一句,物象确实占据了诗歌的画面,但它的终极目的仍是抒发主体的心境。相形之下,里尔克的物诗诗学的所有目的就是为了表达物体的存在,这些物体与他本人的情感、意志或思想完全无关,因而里尔克的物诗诗学具有更加极端的客观性。

数轴右侧的极点同样不可能存在,即使是最抽象的形状,比如圆点或线条,也具有客体性,将客体性取消就相当于没有客体。没有客体的诗学或诗歌只有纯粹的感情,它们是完全没有外物介入的抒情诗,完全不纳入感物诗学的考虑范围。较为接近右侧极点的是王国维的“有我之境”,上文说道,“有我之境”对应“以我观物”,但它实际上是心的诗学,因为它也对应“入乎其内”,后者要求诗人深刻体验物性。表面上看,“入乎其内”似乎不涉及主体性,但是王国维将它与“出乎其外”相对,后者表示跳出对客体的体验,隔岸观火,以达至洞彻底蕴。倘若“入乎其内”即能洞鉴,又何必“出乎其外”?这说明,至少在王国维看来,“入乎其内”时,主体身在物中,主体性与客体性高度混同,因此无法完全理解客体,因此才必须跳出来。同样是主客体性的混同,“入乎其内”与“无我之境”有着程度上的差异,并因此具有质的不同。“无我之境”的主体性虽然也与客体性混同,但它占比很小,客体性占据了整个视线——诗歌中看到的完全只有物,读者必须到达物的深层才能看到主体的影子;而“入乎其内”则是主体性完全代替了客体性,客体的表面只有主体性,极少有客体性。

占据感物诗学数轴原点位置的是一个极其理想化地平衡着的,但同时也不可能存在的感物诗学,因为这样就意味着主客体在场情况相同,要么它们同时在场,要么同时不在场,而这是不可能的,因为在感物诗学中,主客体必有一个在场,一个不在场。心物交融诗学是最接近原点的感物诗学,它位于原点偏右的位置。刘勰在《物色篇》中以《诗经》为创作范本,要求诗人在感物作诗过程中“随物宛转”的同时,也要“与心徘徊”30(南朝梁)刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证》,第1733 页。[ LIU Xie,ZHAN Ying,Wenxindiaolong yizheng(Annotations to Wenxin diaolong),1733.]。正如王元化所说,这是要求诗人在“物我对峙”中统一双方矛盾,并使得“物我交融”最终完成31王元化:《文心雕龙讲疏》,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第97 页。[ WANG Yuanhua,Wenxindiaolong jiangshu (Studies on Wenxin Diaolong),Guilin: Guangxi Normal University Press,2004,97.]。心物交融诗学要求诗人“以心为主去驾驭客观事物”,“客观的‘物’乃是经过了作家主观的‘心’的改造的。但是,这并不是一种主观随意的改造,而是在‘随物宛转’、即不违背客观事物本身规律性的前提下的改造,所以,客体虽是服从于主体的,却又是并不丧失它本身的自然本性的”32张少康:《〈文心雕龙〉的物色论——刘勰论文学创作的主观与客观》,第96 页。[ ZHANG Shaokang,“Wenxin diaolong de wuselun: Liu Xie lun wenxuechuangzuo de zhuguan yu keguan”(Wuse Theory in Wenxin Diaolong: Liu Xie on the Subjectivity and Objectivity in Literary Creation),96.]。这证明,心物交融诗学仍旧是以主体为在场者的感物诗学,但由于它对主客体统一的高度要求,它在数轴中应当处于原点附近偏右的位置。

通过上文的分析,可以得出如下数轴(见下图),它分别代表了本文中四种感物诗学在这一类别数轴中的位置:

感物诗学数轴

在客体在场的感物诗学中,客体在事实上已经成了艺术场域中的主体,而主体也由于自己的不在场地位而成为客体。里尔克的物诗诗学就是这样的诗学。正如库尼施所说,里尔克物诗的目的是为了“制造、建造物”33Hermann Kunisch,Rainer Maria Rilke: Dasein und Dichtung (Rainer Maria Rilke: Dasein and Poetry),125.,那他为什么要建造事物呢?在1903年7月25 日致莎乐美的信中,他向莎乐美抱怨巴黎带给他的强烈的恐惧,他想通过建造物来证明自己的存在性,以防自己被刚来巴黎时感受到的各种恐惧(即“痛苦的重大的日常生活经验”)所吞噬34(奥)里尔克、(德)莎乐美:《我想对你说,亲爱的——里尔克与莎乐美书信选》,第46页。[ Rainer Maria Rilke,Lou Andreas-Salomé,Wo xiang dui ni shuo,qin’aide: Lierke yu Shalemei shuxinxuan (I Want to Tell You,My Dear: Selected Letters between Rilke and Salomé),46.],这就是所谓的恐惧造物。在此之前的7月18 日,他已经在致莎乐美的信中描述了这种恐惧。与此同时,在同一封信中,他描述了另外一个人恐惧造物的过程,那是一个罹患舞蹈症的疯人,他拿着一个手杖手舞足蹈,这个手杖仿佛成为了他所有的力量和全部意志,他极度依赖它。这个手杖是这个恐惧之人最大的慰藉,就像《新诗集》诸物对于里尔克而言是其恐惧之慰藉一般,在信件末尾,他说“假如我能够制造我经历的这些恐惧,假如我能够从它们中间创造物,真正的静物,快乐和自由的静物,如果它们是这样的物,从中可以得到安慰的话,那么在我这儿就什么都不会发生了”35同上,第37~43页。[ Ibid.,37-43.]。

“恐惧造物”意味着里尔克需要通过在物诗中创造客体来获得心灵上的慰藉,正是将深入他心灵的物一步一步地在艺术空间中创造出来,巴黎带来的这种存在恐惧才得以纾解。也正是由于这些物是被创造出来的,而不是里尔克对自然物的单纯模仿,因此它们才能在诗中成为主体、获得独立自主性。在这一点上,可以类比柏拉图的“理式”概念,在《理想国》第十卷中,柏拉图区分了三种床,神造之床,工匠之床与画家之床,神造之床就是自然的床。是本质的床,即“床”的理式,是普遍之床;工匠之床是神造之床的个体,是个别之床;而画家之床则是前两种床的模仿,距离真实十分遥远36(希)柏拉图:《理想国》,郭斌和、张竹明译,北京:商务印书馆,2019年,第392~397 页。[ Plato,Lixiangguo(Republic),trans.GUO Binhe,ZHANG Zhuming,Beijing,The Commercial Press,2019,392-97.]。里尔克的物诗无疑是“神造之床”,而不是对于“工匠之床”的模仿。神造物与人造物或者模仿之物最大的区别就是,神造物是具有主体性的,而人造物隶属于人,被人的主体性客体化。一只神造的鸡,即自然出生、成长的鸡,无论是否被豢养,它可以依据自己的意志觅食、生存,但一只画里面的鸡却没有这种主体性,这一点也适用于非生物。里尔克诗中的物的主体性、独立自主性就来自这种“神造性”。此处的“神造性”并不指创造物诗的里尔克是神明,而是在强调该里尔克物诗中的物能够像自然中的生物、非生物一样独立存在、生长。本·哈金森(Ben Hutchinson)在其专著中就注意到了物诗中客体的这种主体性。他将物诗视作内部无限运动的艺术品,认为里尔克的“存在”是以“成为”(Werden;Becoming)为前提的,并将艺术之物视作不断形成、成长(Wachsen)的客体37Ben Hutchinson,Rilke’s Poetics of Becoming (New York: Modern Humanities Research Association and Routledge,2006),1-3 & 92-115.。这涉及了里尔克的诗学概念“物的成为”(Dingwerdung),这是艺术之物在物诗中不断成熟的过程,艺术之物因此也可以被称为“正在成为者”(Werdende),其结果是《秋日》中“被压入浓酒”的成熟果实。在1907年10月9 日致妻子克拉拉的信中,他将“物的成为”用于解释塞尚的概念“实现”(réalisation),他说“令人信服、使物成为、通过对客体之体验将现实推至不灭的境界,这三者似乎正是他最内在的工作的目标”38Rainer Maria Rilke,Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907 (Rainer Maria Rilke: Letters from 1906 to 1907),364.。“实现”是“réaliser”的名词化形式,后者指“使……现实化”或“使……成为现实”,因此,“物的成为”正是在艺术作品中将客体变为现实的过程,“成为”也正是变成现实的过程。范·登·布洛克(Claire Y.van den Broek)在论文中,认为《新诗集》诸物是自主性极高的客体,它甚至将诗人和读者都视作了他者。通过将艺术主体和观看主体他者化,客体控制了整首诗的诗境,成了诗歌中的唯一在场者39Claire Y.van den Broek,“How the Panther Stole the Poem: The Search for Alterity in Rilke’s Dinggedichte,”Monatshefte 105,no.2 (2013): 225-46.,这淋漓尽致地体现了物诗之中,主体(人)成为客体,客体(物)成为主体的奇特现象。正是由于客体成了主体,因此它们才能够“存在”和“成为”,它们才能够“实现”(成为现实),这都要归功于里尔克的造物之功。

这种客体成为主体的情况在“无我之境”中也有出现,“采菊东篱下,悠然见南山”中,菊花、东篱和南山都仍旧是其自身,三者构成了一个诗中的自然景色。而在“有我之境”中,客体的主体性就不再显露,取而代之的是夺舍了客体的主体性,“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”句中的花很明显不是客观存在之花,而是沾染上主体性的花。

在本文分析的末尾,还须作一点说明。虽然本文一直强调,里尔克的诗学较中国诗学更为客观,但这并不代表物诗诗学就高于中国的诗学。每种诗学都是基于某个文化对于诗歌的评价标准建立的理论体系,里尔克的诗学建立在其个人对于客观存在性的极致追求之上,并不普适,倘若中国古人读到里尔克的物诗,后者不一定会得到正面的评价,因为中国古代崇尚“诗言志”,诗歌最重要的用途就是表达主观情志,而这正是里尔克的物诗缺失的东西。由此可见,主客观性只是感物诗学的客观属性,并不作为其艺术价值的参考标准,是主观还是客观只是诗人和诗论者的选择而已。

余 论

感物诗学不仅是诗学,更是视觉艺术的理论,因为感物诗歌和视觉艺术都讲究在艺术作品空间中创造形象。因此,里尔克的物诗诗学与中国感物诗学的差异从根本上是视觉艺术观念的差异。里尔克的诗学从根本上脱胎于罗丹的雕塑与塞尚的绘画,可以视作是西方最重要的两种视觉艺术在诗歌艺术领域的延伸;而中国最重要的两大视觉艺术是书法和绘画,二者都以意境为审美旨归,因此从根本上说,它们都是诗性的40宗白华在《美学散步》中提出的观点与笔者类似,他认为“中国画以书法为骨,以诗境为灵魂,诗、书、画同属于一境层。西画以建筑空间为间架,以雕塑人体为对象,建筑、雕刻、油画同属于一境层”。将中国的诗、书、画视为内核相同、形式相异的艺术形式,西方的建筑、雕刻、油画。参见:宗白华:《美学散步》,上海:上海人民出版社,2015年,第141页。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),Shanghai: Shanghai People’s Press,2015,141.],刘勰和王国维所代表的情景交融传统正是以意境为核心的诗传统,因此与书法、绘画旨归一致。里尔克的诗学以西方视觉艺术为灵魂,而中国视觉艺术以感物诗学为灵魂。

所谓意境,就是“艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊然而深的灵境;这灵境就是构成艺术之所以为艺术的‘意境’”41宗白华:《美学散步》,第77页。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),77.],对于宗白华(1897—1986)而言,这个说法适用于中国古代所有艺术。从字面意思便可探知“意境”一词的内涵,意就是主观情意以及精神内核(也就是笔者所说的主体性),而境则是客观景物(也就是笔者所说的客体性),二者并列出现时代表“‘情’与‘景’的合一”42李铎:《王国维的境界与意境论》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2004年第4 期,第53~54 页。[ LI Duo,“Wang Guowei de jingjie yu yijinglun”(WANG Guo-wei’s Theory of Jingjie and Yijing),Huanan shifan daxue xuebao shehuikexue ban (Journal of South China Normal University: Social Science Edition) No.4 (2004): 53-54.],这就又回到了中国诗学的情景交融(或心物交融)传统,进一步证明了中国艺术与诗学的关系。只有站在意境的角度,才能理解中国视觉艺术和感物诗学的非写实特性,以及它们为什么以表达主观情意为最终目的——即使是“无我之境”这样极度客观的诗学类型,它也以表达“我”作为最终目标;即使是刘勰所谓“曲写毫芥”的山水诗,这些诗歌的状物也都为情感表达服务,最能体现刘勰之“曲写毫芥”者莫过于谢灵运(385—433),然而他的现代注者顾绍柏也认为“在他(按:谢灵运)的诗中找不到任何与情无关的所谓纯客观描绘”43(东晋)谢灵运著,顾绍柏校注:《谢灵运集校注》,郑州:中州古籍出版社,1987年,第21 页。[ XIE Lingyun,GU Shaobo,Xie Lingyun ji jiaozhu (Annotations to Xie Lingyun’s Complete Works),Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Texts Press,1987,21.]。写实性对于艺术家和诗人而言只是次要之物,更加重要的是要通过景物来表达自己主观的情志和精神内核。六朝齐的画论家谢赫提出绘画“六法”:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写44宗白华:《美学散步》,第55页。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),55.]。其中与写实性相关的“应物象形”与“随类赋彩”仅在第三第四位,它们让位于“气韵生动”和“骨法用笔”,前二者目的无疑都是为了塑造意境,只有气韵生动才能突出鲜活的意境,不然就是死境,只有骨相立得住才能突出客体的形象,不然就是呆板的死物,而在这中间,主体性是必然要发挥作用的,气韵和骨相都是主体对客体形象进行阐释、升华之后的产物。中国画也讲究“迁想妙得”,靠内心体会,把自己的想象迁入客体内部,把握客体真正神情45同上,第57页。[ Ibid.,57.],这实际上就是“心物交融”或主客体结合的过程。

与此相对,西方视觉艺术则以写实为特性,以理想之美为最终旨归。正如宗白华总结的那样,西方绘画的空间性脱胎于建筑艺术,而写实性脱胎于古希腊雕塑46同上,第137~160页。[ Ibid.,137-60.]。达芬奇(1452—1519)在《画论》中说“圆描(宗白华按:即立体的雕塑式的描绘法)是绘画的主体与灵魂”,又说“最可夸奖的绘画是最能形似的绘画”47同上,第148页。[ Ibid.,148.]。莱辛(Gotthold Ephraim Lessing,1729-1781)认为,诗和绘画的共同特点就是它们都将“不在目前的东西表现为就像在目前的,把外形表现为现实”48(德)莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:商务印书馆,2017年,第1 页。[ Gotthold Ephraim Lessing,La’aokong(Laocoon),trans.ZHU Guangqian,Beijing: The Commercial Press,2017,1.],这无疑是在暗示写实性是诗歌和绘画的基本特质,再加上莱辛在书中提到的诗歌大部分为史诗或戏剧,这两种文体很明显属于造型艺术,因此在莱辛看来,写实性就是造型艺术的基本特征。无论是达芬奇还是莱辛,他们都在强调西方观念中写实性对于视觉艺术的重要性。上文说道雕塑是西方视觉艺术的鼻祖,而雕塑在古希腊时代的目的是“要把感性素材雕刻成人体的理想形式”49(德)黑格尔:《美学第一卷》,朱光潜译,北京:商务印书馆,2017年,第107 页。[ Georg Wilhelm Friedrich Hegel,Meixue (Aesthetics),vol.1,trans.ZHU Guangqian,Beijing: The Commercial Press,2017,107.],即再现神的形象,宗白华用柏拉图的“理式”去理解雕塑的艺术理想,认为“它们的人体雕像是人类永久的理想范型,是人世间的神境”50宗白华:《美学散步》,第147页。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),147.],这个说法命中肯綮。这种对于人体理想状态的描摹后来又普遍化为对所有物体理想化状态的描摹。另一方面,莱辛在《拉奥孔》中提到“在古希腊人来看,美是造形艺术的最高法律”51(德)莱辛:《拉奥孔》,第15页。[ Gotthold Ephraim Lessing,La’aokong (Laocoon),15.],因此表现物体的理想美是视觉艺术的最终目标,也是所有好的视觉艺术的基本特征。“凡是为造形艺术所能追求的其他东西,如果和美不相容,就须让路给美;如果和美相容,也至少须服从美”52同上。[ Ibid.],因此,西方视觉艺术的一切创造活动都需要围绕美来进行,而所谓的美,也就是能够使人愉快的幻觉(Täuschung)53同上,第1页。[ Ibid.,1.]。与中国古代艺术家想要表达的主客体性结合的“意境”相比,这种“美”是客观的,它在大部分时候不需要“意”的掺入,只需要一个“象”(Täuschung)即可,这个“象”必须要与它所摹仿的那个自然物体高度相似的同时,又体现出这个自然物体最美丽的模样,但无论是对相似性的要求,还是对这种美的理想性的要求,它都是客观的,相似性和美的理式都是客观存在的,不以人的意志为转移。西方视觉艺术的这种理想在西方古代诗学中也有所体现,亚里士多德在《诗学》中说一切诗歌“总的来说都是摹仿”54(希)亚里士多德:《诗学》,陈中梅译,北京:商务印书馆,2005年,第27 页。[ Aristotle,Shixue (Poetics),trans.CHEN Zhongmei,Beijing: The Commercial Press,2005,27.],实际上就是就诗歌形象的写实性来说的;他在第二章说“喜剧倾向于表现比今天的人差的人,悲剧则倾向于表现比今天的人好的人”55同上,第38页。[ Ibid.,38.],这也是在讲人物形象(即戏剧的摹仿对象)的理想性的问题。

中国视觉艺术以诗歌为灵魂,因此都普遍体现了中国感物诗学所要求的“心物交融”,以及表达主观情志的特点;中国感物诗学是心的诗学,相应地,无论是绘画要求的气韵生动、迁想妙得,还是书法的骨法用笔,都是从心出发的艺术精神力在视觉艺术中的体现,“意境”之“意”已经是“心”的客观化产物了;中国感物诗学不辨偶然性与必然性,相应地,正如宗白华所说:“艺术的意境,因人因地因情因景的不同,现出种种色相,如摩尼珠,幻出多样的美”56宗白华:《美学散步》,第78页。[ ZONG Baihua,Meixuesanbu (Aesthetic Walks),78.],中国绘画是线条的艺术,重意味、形态而不重写实,因而有时候连物体的必然性都会忽略,但中国绘画也注重以小观大的全局性,因而会将偶然性与必然性都收入其中,甚至有时候会借偶然性表现意境,比如王维的《辋川图》左下角就是一艘将舣之舟,正是靠这艘小舟,王维将辋川的静谧、悠远体现了出来。里尔克的物诗诗学脱胎于西方视觉艺术:他对物体的“观看”以及“客观地说”体现了西方视觉艺术“写实”的基本要求,而他对于物体偶然性的坚决剔除,对于必然性的极致追求,以及在艺术空间造物,使其成为“成为者”(Werdende)或“存在者”(Seiende)因而使其具有“神造性”的艺术目标,又明显继承自西方视觉艺术以“理想美”为最高法律的传统思想。虽然刘勰和王国维的诗学在数轴上位置差异很大,但他们之间并没有质的差异,都是以人的情志为艺术目标的诗学,而“无我之境”与里尔克的物诗诗学在数轴上的位置接近,却仍旧极其不同,这是因为它们的艺术目标完全不同——里尔克是为了表现客观就已经存在的美,而“无我之境”终究仍要回归到那个隐没于物中的“我”身上。从视觉艺术与感物诗学的对应关系不难看出,二者之间是具有继承关系的,感物诗学之间的差异可以扩展到整个视觉艺术层面,甚至可以说是除了音乐以外的整个艺术层面鉴照,个别感物诗学的理想也可以投射到整个艺术的层面理解,感物诗学的许多定律也可以用来解释艺术的特征和规律。因此,从这一点上看,感物诗学实际上是艺术理论——只要它得到足够的理论发掘,就能有潜力言说一切以形象为基础的艺术。

- 国际比较文学(中英文)的其它文章

- 论日本所藏鉴真东渡相关文献与海南文化的传播*#