枕上之景:“借景”在磁州窑瓷枕上的应用研究

褚宏福

摘 要:以《园冶》中“借景”思想为线索,通过探究“借景”与中国传统山水画的联系,进而分析“借景”在磁州窑瓷枕上的应用。从枕上图像的题材、内容、构图形式分析其在空间建构、故事叙述、意境营造等方面的设计特征,发掘“借景”在瓷枕图像中的应用路径,以期为瓷枕图像的解读提供新的视角与思路。

关键词:借景;瓷枕;陶瓷图像

借景开光的艺术手法在宋代磁州窑瓷枕中屡见不鲜,其将中国传统绘画艺术迁移至三维立体的陶瓷器具上,形成了极具符号性、装饰性、审美性的图像。瓷枕上的开光形式,是通过使用富有园林韵味的框架,构建整个画面。

本文以“借景”思想为参照,将其同早期磁州窑瓷枕相联系,分析其在瓷枕图像上的应用,进而得出瓷枕图像在“借景”思想影响下的艺术特征。

1 “借景”的含義

“借景”二字取自明末计成关于园林建造的专著《园冶》卷三第六篇名[1]5。《园冶》作为我国古代园林建筑的经典之作,为园林建造提供了具体参照,其中不仅包含形而下的具体方法、步骤、法则,对园林建造进行了详实的叙述,也包含着形而上的思想观念[2]。虽由人作,宛如天开,是园林思想的真实写照,追求的正是营造一种介于纯自然与纯人为之间的意境哲学。同时,其所蕴含的哲学思想受到了传统绘画体系的影响,文人情怀也通过园林这一媒介得到表达[2]。而深究篇章名“借景”之含义,何为景?何为借?又何为借景?

《园冶》通篇所言“景”便是由人在一方之地通过与自然山石、植被树木、地形之势相结合,以多种手法构造出的既用来居住又用于观赏之景。而“借”字,在此处也有多种含义,一指借别处的景致移于当下,用于满足所建之处的景观,如借远处景观的“远借”[1]8。立地而望,远处景致与人所处之景相结合,浮现出一番别具一格的新景。“构园无格,借景有因”,是“借景”篇章的开题之言,意思是造园虽无不变的格式,借景却有一定的依据,造境有时空变化的观念,要随四时所宜[3]325。在构建景色时要根据所处的地势高低、环境异同、“主人”的需求而借,假人以物、添吾之景致[3]9。《园冶》中提到:“夫借景,林园之最要者。”[1]253借景是建园最为关键的思想,除却移景、应因而借这两种表象含义,

作为全书的总结篇章,“借景”二字的含义早已上升为园林总体规划所追求的意境。借景的结果看似是一种偶然的结果,实则正是包含着非生物体和生命体的集大成的概念,是人为对于原始景观的改造过程和人类对于景观认知和体验的总和[4]。

2 山水画中的“借景”

园林建造与山水画的发展始终是相互影响、相互促进的[5]。由魏晋时期盛行的山水文化始,人们开始愈发关注自然、欣赏自然,希望将自然山水的环境置于房屋周围,一些山水画家也将目光投向园林建造中。传统山水画理论著作《林泉高致》中有“可行”“可望”比不上“可游”“可居”的观念,人为所画山水之景必是与人相关联的,能与人产生互动[5]。“可游与可居”的作画观念也正是园林建造的基本原则,所造之景既能畅游,又可满足居住需要。同时,“借景”篇中提出“应时而借”[1]8,意思是借景应根据时间的变化、四季的变化而随之调整。《林泉高致·山水训》提到:“真山水之云气,四时不同:春融洽,夏蓊郁,秋疏薄,冬黯淡。”[6]39可见在作画与构造园林中,画家或园林主人都关注到了时间这一因素,将其作为作画或造园的因素,利用时间的变化表现不同的四时之景。由此,园林与山水画有了共通之处,作画与造画无异,作山水也可看作是造山水,造园也可看作是造画,不过此画是真实可感、变幻无穷之画。

具体可从传统山水画案例中分析蕴含的借景思想。南唐董源《潇湘图》(图1)中,画面分前后两部分。前半部分描绘的是平坡、杂生的芦苇、立在岸边的两个红衣女子、岸边弹奏乐器的人与河里的小舟;后半部分则是远山和茂林,远处还有渔农捕鱼在专注劳作。从借景角度分析,近景借远处景来表现其细节,远处之景借近处景来展现其悠长朦胧之美。或许画家在经营画作时并未看到远处有渔农劳作,而是将自己头脑中所幻想的渔乐图作为衬托近景的画进行描绘。此处景观可能是画家所真实游览过的,又或仅是其头脑中所幻想出的画面,因而常常被描绘得朦胧模糊。这种借景于画的方式,也同样被运用到各式各样的装饰绘画中,在诸多立体器物中得到广泛的应用,如屏风、壁画、瓷器等。这种以景来表现不属于现世的魔幻境界,巫鸿先生在《重屏:中国绘画的媒介与表现》中以屏风这一媒介对绘画的空间和媒介进行了深入的剖析[7],而本文所探究的则是借景这一构景手法在瓷器这一媒介上是如何展现的。

3 借景手法在陶瓷图像中的表现形式

陶瓷器皿上的装饰形式在宋代之前以雕塑、刻划、色釉装饰为主,而在宋代之后瓷上绘画开始逐渐兴起,并在元代景德镇青花后,明清五彩达到鼎盛,至此瓷上绘画也发展至顶峰。

宋代瓷上绘画的兴起也使得原本纸上的绘画图像转移到瓷器装饰中。磁州窑瓷枕上的开光装饰手法与中国古典园林建筑中的开窗艺术借鉴和吸收

了造园艺术中窗户的框景美学[8] 。其中出现了大量运用开光装饰的陶瓷图像,主要有神话故事、历史典故、山水人物等。

磁州窑作为北方最大的民间窑口,蕴含着丰富的民俗文化,图像元素大多来自民间版画、戏曲、小说等。由于同一图像有着诸多不同的摹本,同时又因瓷器上画幅空间的限制,所以必定会对图像进行一定的改动。因为场景构图、绘画细节、元素罗列的改变,因此瓷上绘画成为一定意义上的重新造画。磁州窑匠人中有不少文人,他们的参与自然将山水画造景的方式融入瓷上绘画中,并且越是在这有限的空间,借景的手法越能得到极大运用[9]。通过锦地、珍珠地、花卉地衬托和多种几何形的开光,将画家所想要表达的图像风景绘制在界框内。图像虽仅展现一角,但界框遮挡的部分会引起观者无限的遐想。可以说,借景赋予了有限空间以无限的景致。

4 借景在磁州窑瓷枕图像中的应用分析

借景作为建造园林的重要手法,用于瓷枕上便转化为开光的装饰手法,这种艺术手法在磁州窑瓷枕图像中得到广泛的应用。如元白地黑花“唐明皇梨园导戏”枕(图2)[10],菱形开光展现出一幅人物场景图,图像用窗户、庭院小门框住,中间描绘的是唐明皇梨园导戏的场景。人物分别置于屋檐下、庭院中。直观望去仿佛是透过一个如意形框看到远处的景象。以框形来模拟人们在园林中赏景时的移步换景,在观赏眼前景色的同时,也被建筑的各种轮廓所限。这种建筑的轮廓在瓷枕上便表现为多种几何形态的框格,有多边形、如意形、方格形等。

景致外的界框是模拟借景的关键,想象没有框的限制,失去了视线的阻隔,平铺直叙在观者面前,一眼便可望尽所有的景观。而界框一出现,景色便被赋予了多种含义。一种是现时景色的部分展现;另一种是界框仅仅是一个媒介,透过它便可以窥探到现世不存在的景色,成为一种幻象,让观者形成了一种“窥探的目光”[7]82和精神层面的幻象,这种非现世的景象给了观者以无限的想象空间。瓷枕之上的“借景”为这一方之地的景色赋予了一定的神秘色彩,它既展示景色,同时又在隐藏景色。借景开光在瓷枕图像中的应用使其形成了独特的设计特征,可从空间、时间、意境三方面分析。

4.1 借地而起,空间的建构

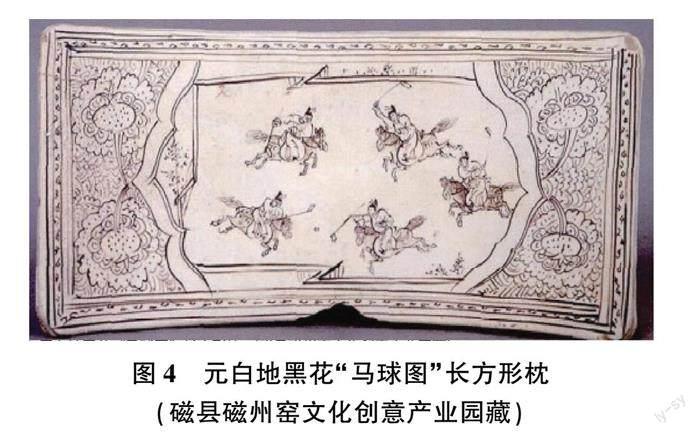

瓷上图像在绘制最初需要对图像的整体空间进行建构,称之为借地而起。《园冶》中谈及建造园林,首先提到要相地,观察园林整体地势的高低,进行大的规划分类。这种构景的方式在瓷上便是通过几何形界框规划出主体图像之地,将界框内外空间予以界定。框外可看作是现世,框内则可以被看作是屋外之景、远处之景、幻想之景。如元白地黑花“懿德传家”长方形枕(图3)中描绘的是由诸多人物所构成的场景式空间。有远处高山树木之景、中间侍女人物之景、近处稀疏花草之景,在中景处由左至右又被划分为多个单元。在左侧第一个单元处空出一个人的位置,使得人物位置更具前后距离感,依次向右不同单元的描绘使得整幅图像如同一张慢慢展开的画卷,有其特定的故事线。分析图像的构图形式,发现其正是通过划分空间,建构出可供不同单元的“地”。外部用如意方框区分现实与内部图像,而图像内部空间通过人物背后的Z形围墙进行划分。横向来看,Z形围墙给画面形成一种纵深曲折感,划分出多个单元空间;纵向来看,Z形围墙划分出人物和远处山林,建造出人群活动空间及远处的自然景观,使得庭院场景更为曲折真实,为图像叙事提供了更多空间。正是借这种Z形建筑的形式来将远处自然景观移于墙外,建构起整个画面横向纵向的氛围空间感[11]。

4.2 借时而动,故事的叙述

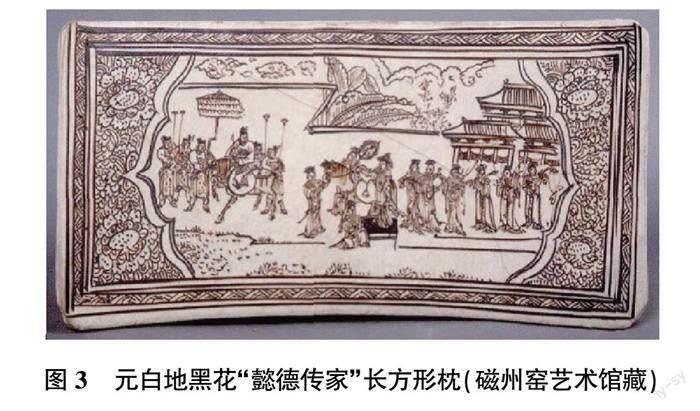

造景之地建构起来后,便是描绘其中的内容。此处关注的便是景色具体的细节刻画,对于每一个绘画元素的挑选、组合、选择和经营位置,这也似乎对应了《园冶》中对于植被、山石、地形的组合。当图像中人物、场景、辅助装饰物组合在一起,整个故事便鲜活起来,故事中挑选最为精彩的瞬间[12],将图像与时间性相结合,称之为借时而动。如元白地黑花“马球图”长方形枕(图4)描绘的是元代打马球的场景,画面上方和底部都采用Z形围墙。不过此时围墙的作用并没有十分明显,中间区域展现主题故事,这时图像对于空间没有作过多划分,仅仅通过5位骑马击球的人物形象的组合,描绘出打马球的瞬间。每个人物神态动作各异,正是几组人物和马组合在一起,使整幅图像瞬间生动起来,将紧张激烈的击球盛况描写得淋漓尽致。画面中挥动的球杆、延展的身姿、奔马等各种元素将打马球这一情节叙述出来,抓住故事的瞬时性,使画面产生十足的动感,完成击球瞬间的叙述。叙事时间性的选择是图像准确表达的关键,是图像设计点睛之笔,这与”借景”中应四季之时所成变化之景有着异曲同工之妙。

4.3 借法而传,意境的营造

在景成之后,图像便已经成为能够被人的视线所观察到的景色,具有完整的空间、时间及内容,成为一個完整的图像。但这个阶段仅仅可被称为形式的完成,需借用一定的法则汇意,在传统绘画中倡导以意统形[13],从而达到物境、情境之后的意境。如元白地黑花深山观鱼纹长方形枕(图5)[14]描绘的是一幅人物山水图像,界框外是满地的卷草花卉纹饰,框内近景的树木用S形的构图形式营造出深远的景观图,画面中的水采用留白呈现,几点水草点缀将近处水面与远处区分开来,水和天都以留白方式处理。借相连的远山表现近处树的苍郁,借近处之景凸显远山飘渺朦胧,消失在空白中的山脚被渲染出来,分不清水天何处交界,亦无法辨别远处是水、山、烟、天。正是通过这种互借之法,营造出超出物境、情境的意境之美。借法是景象之魂,是串联每一个景观元素的纽带,看似随意,实则需要反复推敲。空间、时间、意境三者结合便构成了一幅变幻无穷、意象丰满的景观。古时瓷枕既作为观赏品又是实用器具,枕在一方山水上,仿佛在“借来之景”中遨游于山水之间,极大地满足了随性畅游之愿景。

5 结语

枕上之景体现着来自园林建造的借景思想,开光借景的运用,划分了两个空间,不仅使得图像在

有限空间得到延伸,同时借景构造出的意境也直接表达出画者内心真实的所思所想。借地而起,通过房屋地形的排列描绘,建构出人物活动的空间单元;借时而动,捕捉故事精彩的瞬间,通过人物、动物、活动道具的组合使整个画面鲜活起来;借法而传,互借、仰借、邻借,运用借景之法,景色互成参照,渲染出隐逸于山水超然物外之意境。由此不难总结出,磁州窑瓷枕的借景,借鉴的并不仅是某种具体形式,而是造景之法,运用到瓷枕中便是造画之法。它展现的是人再现自然物象或者故事图像的思考方式,蕴含着人对自然的思考、理解、沟通,以人与景和谐共存为最高追求。这种崇高的追求不仅仅局限在瓷上绘画或造园之法上,我们一切的生产实践活动都与自然密不可分,因而在不同的领域都应探寻一种与自然和谐共生的法则。

参考文献

[1]计成.园冶[M].城市建设出版社,1957.

[2]杨自强.《园冶》设计思想中体现的文人生活方式与审美意趣[J].艺术教育,2014(12):148-149.

[3]张家骥.园冶全释:世界最古造园学名著研究[M].太原:山西古籍出版社,1993.

[4]奎台特,云嘉燕,赵彩君.借景与所借之景:《园冶》的最后一章[J].中国园林,2018,34(4):112-117.

[5]李彦妮.中国山水画论中的园林思想:以《林泉高致》为例[J].艺术科技,2019,32(11):1-2.

[6]郭熙.林泉高致[M].南京:江苏凤凰文艺出版社,2015.

[7]巫鸿.重屏:中国绘画的媒介和表现[M].文丹,译.上海:上海人民出版社,2009.

[8]周舒冕.磁州窑瓷枕上开光装饰设计之源[J].西部皮革,2019,41(19):93.

[9]宋志岭.枕上风光:宋金元时期磁州窑瓷枕纹饰研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2019:27.

[10]穆俏言.河北博物院“磁州窑瓷枕精品展”[J].东方收藏,2019(3):33-41.

[11]刘乐君,王新荣.“庭院栏栅”:明清五彩瓷中“栏杆”的形制与布局探微[J].陶瓷学报,2016,37(2):220-223.

[12]倪爱珍.试论陶瓷图像图与事的叙述类型:兼论图像叙事[J].符号与传媒,2020(2):190-208.

[13]周宏俊.借景的法与式[J].西部人居环境学刊,2017,32(2):19-22.

[14]任双合,杨建国.磁州窑画谱[M].北京:文化艺术出版社,2009:197.

(责任编辑:朱艳红)