论非物质文化遗产与民间文化的关系

—— 一个“非遗学”学科进路的前提性思考

孙玉芳

现代意义的学科是西方分析哲学框架下的一种知识分类,是循着一定的秩序、规律,采用一定的方式方法,对人类既有经验、知识进行的有机排列组合。概而言之,学科是人类及其社会生存与发展到一定阶段的知识分类的产物,新学科的产生离不开特定的社会历史背景。这正如美国教育家伯顿·克拉克(Burton R. Clark)所说的:“各门学科都是历史发展的产物,它们随时间迁移而发展。”①[美]伯顿·R·克拉克:《高等教育系统——学术组织的跨国研究》,王承绪等译,杭州:杭州大学出版社,1994 年,第15 页。伴随着全球化时代、后工业社会人类对于世界遗产体系的西方中心主义以及“物质主义”的反思,2003 年联合国教科文组织发布了《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《公约》),非物质文化遗产(Intangible Cultural Heritage)②Intangible Cultural Heritage 更准确的中文翻译应为无形文化遗产。一般认为,它源自日语“无形文化财”的英译。但不同国家的对译情况又有差异,如法语中Intangible Cultural Heritage 的对译词是Le patrimoine culturel immatériel,德语则是Immaterielles Kulturerbe,都意为非物质文化遗产。在中国,人们也习惯了非物质文化遗产这一译法,简称“非遗”。这一文化表现形式得以正式确立。这被许多学者视为一种挑战西方遗产理念、承认非西方遗产表述与实践、尊重文化多样性的积极倾向。在我国,非遗这一晚近概念于21 世纪初广泛进入社会各界的视野,与“中国民间文化遗产抢救工程”“中国民族民间文化遗产保护工程”形成合流③“中国民间文化遗产抢救工程”是当时冯骥才等领导的中国民间文艺家协会于2002 年发起的,同年10 月10 日被列为“国家社科基金特别委托项目”,项目编号02@ZH010;“中国民族民间文化保护工程”是2003 年1 月由文化部倡议实施的国家重点文化建设项目,并接纳“中国民间文化遗产抢救工程”为子工程。,很快上升到了作为“维护我国文化身份和文化主权的基本依据”④国务院办公厅:《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_5937.htm,发布日期:2008 年3 月28 日;浏览日期:2022 年9 月3 日。的国家文化战略层面。作为学科的非物质文化遗产学(简称非遗学)正是在这样的国际、国内社会历史文化背景中,借由本国对非遗和此前民间文化概念的认知、理解、实践和思辨,从西方话语主导的知识分类中独立、发展而来的。非遗学是中国话语和自主知识体系整合与建构的努力,是一种新的学科范式的尝试。在非遗学近二十年的学科进路中,非遗与民间文化的关系这一关乎其学科独立与合法性的前提,理应引起学界的关注。

一、中国语境中的非遗与民间文化

中国学界、政府层面对非遗的认知与保护实践最初都与民俗学关系密切,前面提到的“中国民间文化遗产抢救工程”“中国民族民间文化保护工程”的参与者中有大量的民俗学者。可以说,国内学界和政府层面关于非遗这一外生性概念的探讨与接受过程都离不开民俗学及其研究对象民间文化,但两者关于非遗概念“在地化”及其与民间文化关系的认知存在分歧和差异。

首先,学界关于非遗与民间文化的关系问题大体上限定在民间范畴内,目前主要有以下几种看法。

其一,许多民俗学家尝试将非遗作为一种新生的文化事物、时代赋予的文化机遇,纳入到既有学科框架下进行定义、分类、阐释和理论建设。例如陶立璠《民俗学》(修订本)在第一章中增加了“民俗学与非物质文化遗产”一节,用以探讨两者的关系,认为非遗是一种特指的文化现象,分散在民俗学框架下物质民俗、社会民俗和精神民俗的各个领域,只是其传承者的范围包括了一部分精英阶层,较民俗中的“民”更为宽泛而已①陶立璠:《民俗学》(修订本),北京:学苑出版社,2021 年,第21—25 页。。许多知名民俗学者都持有相似观点。其中,乌丙安、刘铁梁等学者还对非遗持一定的警惕态度。乌丙安强调,“任何形式的对非物质文化遗产保护工作的研究,都不是民俗学自身的学科研究或学术研究;更不应该也不可能用它取代民俗学的研究”,并明确指出“民俗学人理应守土有责”②乌丙安:《21 世纪的民俗学开端:与非物质文化遗产的结缘》,《非物质文化遗产保护理论与方法》,北京:文化艺术出版社,2010 年,第262 页。。刘铁梁则认为,“非物质文化遗产作为一个关于文化分类和价值判断的概念, 主要指的就是那些行将消失或者发生根本改变的民俗文化”,民俗文化、民间文化的价值及价值的实现问题则“既被非物质文化遗产概念所激活,又被这个概念所搅乱”③刘铁梁:《民俗文化的内价值与外价值》,《民俗研究》,2011 年第4 期。。进一步说,他们都立足于民俗学本位,认为非遗不具备构成学科的要件和理论框架,非遗研究只是民俗学的一种应用研究,是民俗学发展的一个良好契机,主张在民俗、民间文化的基础上探讨和研究非遗。

其二,一部分民俗学家、文化学者在21 世纪初就提出了非物质文化遗产学的概念,并一直致力于借鉴民俗学、艺术学等学科的理论、方法、经验等,对非遗进行独立学科框架下的定义、分类、阐释和理论建设。先后出版有向云驹的《人类口头和非物质遗产》(2004)④向云驹:《人类口头和非物质遗产》,银川:宁夏人民教育出版社,2004 年。、王文章主编的《非物质文化遗产概论》(2006)⑤王文章主编:《非物质文化遗产概论》,北京:文化艺术出版社,2006 年。,苑利、顾军著的《非物质文化遗产学》(2009)⑥苑利、顾军:《非物质文化遗产学》,北京:高等教育出版社,2009 年。,黄永林、肖远平主编的《非物质文化遗产学教程》(2021)①黄永林、肖远平主编:《非物质文化遗产学教程》,武汉:华中师范大学出版社,2021 年。等一系列非遗教材。上述教材大都强调了作为非遗学科逻辑起点的非遗的独特属性、价值与保护原则,具体分类则基本参照了民俗学的分类法。例如苑利、顾军的《非物质文化遗产学》(第二版)从传承主体、传承时限、传承形态、原生程度、传承品质、传承范围的角度,将杰出传承人的支撑,悠久历史,活态传承,原汁原味传承,重要历史认识价值、艺术价值、科学价值、社会价值等作为构成非遗的前提条件,阐述了非遗的保护方法、原则、评估标准,普查与申报,产业化开发,传承主体与保护主体问题,并参照民俗学与《公约》对非遗进行再分类②苑利、顾军:《非物质文化遗产学》(第二版),北京:高等教育出版社,2022 年。。苑利和顾军强调非遗“并不是简单的民间文学、表演艺术、传统工艺美术、传统工艺技术、传统节日仪式以及传统农业生产技术,而是其中最为精华、最为重要,特别是那些已经进入各级《名录》的部分”③同上,第8 页。。与第一种看法相比,这一观点虽然强调了非遗有别于其他民间文化的特殊性,但本质上还是将非遗视为从民间文化本体中提升出来的一类特指文化事象。

其三,近年一些学者在建构非遗学交叉学科的基础上展开非遗与民间文化关系的思辨。例如“中国民间文化遗产抢救工程”的发起人、组织者冯骥才提出,非遗是一种“历史传承至今并依然活着的文化生命”④冯骥才:《非遗学原理》(上),《光明日报》2023 年3 月19 日,第12 版。,而在20 世纪后期工业化、城市化的社会转型期文化语境下,原有的民间文化概念增加了遗产的意涵,或者说,民间文化被遗产这一概念激活了,因此可称之为“民间文化遗产”,意指“农耕时代民间的文化形态、文化方式、文化产品,一切物质和非物质的遗存”⑤冯骥才:《抢救与普查:为什么做,做什么,怎么做?》,《灵魂不能下跪:冯骥才文化遗产思想学术论集》,银川:宁夏人民出版社,2007 年,第36 页。。冯骥才认为非遗与民间文化遗产是本质相同的两个概念,但在中国本土文化这一特定背景中,非遗的概念来自政府,是由各国政府共同确定的,在文化实践中大量参考、借鉴了既有的民俗学、艺术学的知识、经验;而民间文化遗产的概念则来自学界,是一个整合性的学术概念、文化概念,代表着一种新崛起的非遗学的立场。他主张学界从新的角度——遗产的角度来认识民间文化遗产,认识非遗。由此,冯骥才对非遗和民间文化的范围做了进一步界定,认为非遗是民间文化范围内“历史文化的代表作,是当代遴选与认定的必须传承的文化经典”⑥冯骥才:《非遗学原理》(上),《光明日报》2023 年3 月19 日,第12 版。。也就是说,非遗是民间文化中能够构成遗产的那一部分内容,正是遗产的属性决定了非遗不同于民俗学、艺术学等学科视野中的民间文化,它本质上有着对立档、保护和传承等一系列的内在要求。

具体到政府层面,非遗概念的“在地化”(Localization)与民间文化联系紧密,但更倾向于符合中国语境和文化实际的传统文化概念。自引入非遗概念之初,我国民间文化的释义中率先做出了整合非遗的尝试。例如2004 年文化部发布的《中国民族民间文化保护工程实施方案》(简称《方案》)这样解释民间文化:

我国是一个历史悠久的文明古国,56 个民族在长期的历史发展进程中,不仅创造了大量的有形文化遗产,也创造了丰富的无形文化遗产,包括各种神话、史诗、音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、皮影、剪纸、雕刻、刺绣、印染等艺术和技艺及各种礼仪、节日、民族体育活动等。中华民族血脉之所以绵延至今从未间断,与民族民间文化的承续传载息息相关。⑦中国民族民间文化保护工程国家中心:《中国民族民间文化保护工程普查工作手册》,北京:文化艺术出版社,2005 年,第184 页。

民间文化原本指的是社会底层的、平民的、大众的文化,是一种民众的知识。联合国教科文组织的非遗概念本身承自《保护民间创作建议案》(简称《建议案》)中的民间创作(Traditional Culture and Folklore——字面翻译为“传统文化与民俗”),民间创作的一般理解即是民间文化。《方案》的整合尝试通过例举法,将表述的重点放在了民间文化作为无形文化遗产的一面,同时将传承主体由《公约》中的“社区、团体、有时为个人”转换为国家叙事意义上的“中华民族”。2005 年,国务院印发了《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》(简称《办法》)、《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(简称《意见》)和《关于加强文化遗产保护的通知》(简称《通知》),《办法》首次在正式的政府文件中采用非遗的提法,《通知》则参照《公约》界定了非遗的概念:

非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。①国务院:《国务院关于加强文化遗产保护的通知》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_5926.htm,发布日期:2008 年3 月28 日;浏览日期:2022 年9 月3 日。

2011 年,《中华人民共和国非物质文化遗产法》(简称《非遗法》)再次对非遗进行定义:

本法所称非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。②第十一届全国人民代表大会常务委员会:《中华人民共和国非物质文化遗产法》,http://www.npc.gov.cn/npc/c12488/201102/ec8c85a83d9e45a18bcea0ea7d81f0ce.shtml,发布日期:2011 年2 月25 日;浏览日期:2022 年9 月3 日。

较之于《公约》中非遗的定义,《办法》《通知》和《非遗法》突出强调了“传统”一词。尤其是《非遗法》,在对非遗的具体分类中多次——6 个类别中5 次冠以“传统”字样,既是对作为民俗术语的民间创作、民间文化的回归,主体指向现实中的民间传统文化表现形式及其相关的实物和场所,但又超出了民间范畴,实际上将非遗的界定从《公约》的“文化遗产”传递、转换到更符合中国语境的“传统文化”上来,传承主体也变成了更符合我国民族具体实际的“各族人民”,非遗的概念由此延伸至全部的文化传统——比如古琴、书法等精英文化进入世界非遗名录,显示出非遗与民俗框架、民间文化错综复杂的关系。

综上可知,学界与政府层面关于非遗和民间文化的一般看法是存在分歧的,原因在于我国学界关于非遗的认识与思辨、实践大多是在民俗框架下进行的,而政府层面有着在多重语境中力争国际文化话语权,建构、传播国家文化形象和价值观等文化战略的不同考量。我们可以从民俗框架下非遗的生成与表述、世界非遗名录里的多元文化表征两个方面分别进行阐释和分析。

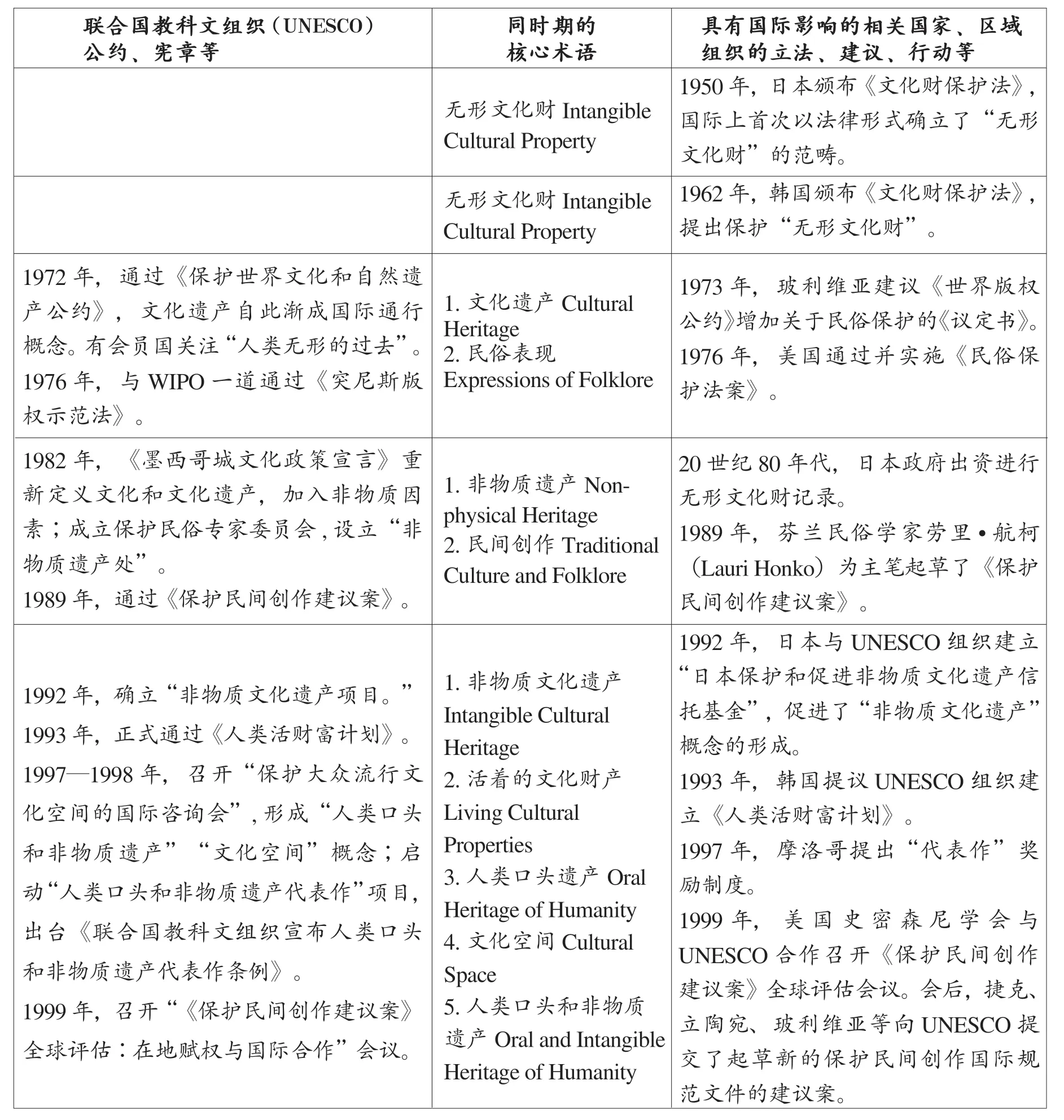

二、民俗框架下非遗的生成与表述

非遗是世界文化遗产的一种新的文化表现形式。在世界遗产体系中,文化遗产的理念和实践主要承自意大利、法国、英国的传统,自然遗产最早的国际标准是世界自然保护联盟组织(IUCN)与美国合作制定的,非遗的生成则在相当程度上依赖于一些非西方国家或者说南方(南半球)国家的社会文化保护话语实践,尤其是日本的干预和影响。国际上对非遗概念的认知和接受经历了一个较长的过程。将《公约》发布前的联合国教科文组织重要的相关公约、宪章与同期相关国家、区域具有国际影响的立法、建议、行动等比照来看,可大致推理出相关文化理念的关联与演进脉络——事实上这也是我国学界关于非遗认知与思辨的脉络,有助于厘清非遗与民俗框架下民间文化的嬗递关系(见表1)。

表1 《公约》发布前相关立约、立法及文化行动参照简表(1950—2003)① 参考以下文献编制:冯骥才主编:《中国民间文化遗产抢救工程普查手册》,北京:高等教育出版社,2003 年;向云驹:《人类口头和非物质遗产》,银川:宁夏人民出版社,2004 年;彭兆荣:《联合国及相关国家的遗产体系》,北京:北京大学出版社,2018 年;[日]爱川纪子:《联合国教科文组织的〈保护非物质文化遗产公约〉与韩国》,沈燕译,《民间文化论坛》,2016 年第2 期;[日]爱川纪子:《联合国教科文组织非物质文化遗产保护条约——从通过到第一次政府间委员会召开》,白羲译,《民间文化论坛》,2011 年第6 期。

由上表可知,非遗话语表述与实践是一个有着多重关联的曲折的文化过程,大致经历了从无形文化财、非物质遗产、民间创作、人类口头和非物质遗产到非物质文化遗产的嬗变。其中,民间创作、人类口头和非物质遗产、非物质文化遗产是国际层面的通用术语。它们一脉相承,又判然有别,显示出非遗与民俗学及其研究对象民俗、民俗文化或者说民间文化的相当复杂的分合关系。

一方面,非遗的生成离不开民俗学的支持。作为一种崭新的遗产理念,非遗的背后有着较为复杂的历史文化依据和地方经验,而遗产理念的发现、历史文化经验等的积累乃至于相关国际对话的展开都离不开民俗学提供的文化、学术、法理和现实操作层面的支持。比如国际上一般认为非遗的缘起与日本的“无形文化财”关系密切。“无形文化财”是日本于20 世纪50 年代以法律形式确立的文化范畴——主要指对日本来说“具有较高历史、艺术价值的戏剧、音乐、工艺技术和其它无形文化事象”,并于后面的修订中导入了“重要无形文化财”(1954)和“重要无形民俗文化财”(1975)指定制度①原日本文部省:《文化财保护法》,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0100000214,浏览日期:2022 年9 月5 日。。“无形文化财”的出现与日本民俗学之父柳田国男的相关研究,如《民间传承论》(1934)、《乡土生活的研究法》(1935)的民俗分类有很大的关系。其中,民俗文化财(含无形民俗文化财)及其前身“民俗资料”的界定更是直接受到柳田民俗学的影响。再如玻利维亚政府于1973年10月建议《世界版权公约》(Universal Copyright Convention)中增加一项关于民俗保护的议定书——《保护民俗国际文书提案》,也是通过民俗话语在国际上主张对民谣《老鹰之歌》(El Condor Pasa)的权利,并由此引发了国际上对传统民俗及其所属社区、群体权益的持续关注。1982 年,联合国教科文组织《墨西哥城文化政策宣言》给出文化遗产的新定义:

一个民族的文化遗产包括其艺术家、建筑师、音乐家、作家和科学家的作品,也包括的作品、人民精神的表达以及赋予生活意义的主体价值。它同时包括该民族赖以表达其创造力的和作品:语言、仪式、信仰、历史遗迹和纪念物、文学、艺术作品、档案和图书馆。②UNSECO,“The Mexico City Declaration on Cultural Policies, ”https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals401.pdf, 发布日期:1982 年7 月26 日—8 月6 日;浏览日期:2022 年10 月2 日。

值得注意的是,这一定义中“匿名艺术家”和“无形的作品”的提法,都是对玻利维亚建议案的某种回应。这直接影响了1989 年联合国教科文组织发布和实施《建议案》——由著名芬兰民俗学家劳里·航柯主笔,促使非西方主导的另一类文化遗产即活态的民俗遗产进入全球的视野。在这一时期,联合国教科文组织主要提倡在民俗学科体系中对无形的活态文化——无形文化遗产(非遗)加以物化、固化,实际保护的是文化的记录和表达文化的器物,各国的非遗调查、保护普遍有民俗学家参与乃至发挥主导作用,具体实践中也借鉴和应用了大量的民俗学方法。

另一方面,非遗的确立某种意义上也是一个挑战、反对民俗学的文化过程。如前所述,《建议案》是一份以民俗学框架为主导的草案,试图以西方民俗学科的理念将所谓的民俗、民间文化“对象化”,实际上是民俗学经验的一种推广和应用。但据1995 至1999 年联合国教科文组织的调查结果,8 个区域、次区域会议及其与美国史密森尼学会(Smithsonian Institutions)合作召开《建议案》实施效果的国际评估会议(简称华盛顿会议)的成果显示,《建议案》所倡导的民俗保护思路受到了严肃的批评,甚至于“民俗”术语本身也遭遇了广泛的质疑。与会的很多学者认为民俗一词过于强调结果(product-oriented),未能赋予相关的象征、过程和价值以首要的意义;一些来自阿拉伯、太平洋地区等非西方/南方国家的声音更是表达了对“民俗”概念的强烈不满和负面看法,认为它是一个不恰当的、贬义的术语①UNSECO,“A Global Assessment of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment and Local Co-operation,”https://ich.unesco.org/doc/src/05284-EN.pdf,发布日期:2002 年1 月14 日;浏览日期:2022 年11 月5 日。。例如一些太平洋地区学者谈及自己的殖民化历史和土著文化时表示:

“民俗”这个词是不可接受的。我们的文化不是“民俗”而是与传统生活方式交织在一起的神圣的规则(sacred norms)——这些规则为我们的传统社会设定了法律、道德和文化价值。它们是我们的文化认同。②Sivia Tora,“Report on the Pacific Regional Seminar,”https://folklife.si.edu/resources/Unesco/Tora.htm,浏览日期:2022 年11 月5 日。

与会者最终达成了两个共识:一方面针对“民俗”提法的负面意义,决定寻求可替代的术语;一方面在记录、保存无形文化遗产(非遗)的同时,将主要文化定位转向优先考虑活态文化所属社区、群体和持有者个人对保护实践的参与中来,强调“通过鼓励世代相传和复兴无形文化遗产”,“在它产生的原始氛围中保持它的活力”③[日]爱川纪子:《无形文化遗产:新的保护措施》,《民族学通讯》,2003 年第138 期。。华盛顿会议重估、批评,几乎颠覆了《建议案》的民俗学框架思路,虽然非遗概念因未能强调民俗、传统文化的社会作用等原因而遭到批判,但仍作为替代相关民俗概念的核心术语得到新的界定,并在各方的磋商与妥协中得以延续下来。此后《公约》的拟定某种意义上也被一些学者视为“去民俗化”的过程——“对理论上的民俗学的基础概念的排除”④[日]岩本通弥:《世界遗产时代与日韩的民俗学——以对世界遗产二条约的接受兼容为中心》,宗晓莲译,《文化遗产》,2014 年第5 期。。随着非遗对民俗概念的取代,非遗与民俗、民间文化的理念、意涵相近但并非同义这一事实也在源头上被忽视了。

三、人类非遗名录里的多元文化表征

无论是中国语境中非遗与民间文化范畴的复杂关系,抑或是民俗框架下非遗曲折的生成、表述过程,其背后都有着深层的政治、经济和社会历史文化背景。非遗是一种多重语境的文化表达。多重语境包括非遗原生的地域文化语境,本土范围内地域文化之间、地方与国家层面的互动语境,以及全球视野的国际文化语境。正如美国民俗学家芭芭拉·基尔申布拉特—吉姆布莱特(Barbara Kirshenblatt-Gimblett)所陈述的:

世界遗产首先是一份名录。名录上的一切,无论其之前的背景如何,现在都被安放在与其他杰作的关系之中。这个名录是名录上所有内容的语境。①William S. Logan and Laurajane Smith,“Introduction,”Laurajane Smith and Natsuko Akagawa eds., Intangible Heritage. London and New York:Routledge, 2009,p.4.

在这种意义上,世界非遗名录——比如《人类非物质文化遗产代表作名录》(2008—2022)及其前身《人类口头和非物质遗产代表》(2001、2003、2005),便构成了一个不同文化主体表达各自文化诉求的场域,隐含着国际语境中不同文化主体的博弈关系,而这正是我国政府层面优先考虑的文化实际。据原联合国教科文组织文化助理总干事顾问、非物质文化遗产处前主任爱川纪子(Noriko Aikawa-Faure)回忆,《公约》问世之前全球不同区域都表达了各自的文化关切和优先事项,其中很多亚洲国家特别考虑到基于各自传统的高文化(high culture)的问题,希望民间文化之外的高文化也可以进入非遗,而西欧国家则更多担心文化多样性面临的威胁,认为应该重点考虑少数群体传统文化与民俗②[日]爱川纪子:《联合国教科文组织〈保护非物质文化遗产公约〉的成型——一场关于“社区参与”的叙事与观察(上)》,高舒译,《中国非物质文化遗产》,2020 年第1 期。,这些在后来世界非遗名录中有具体的反映。

所谓高文化进入非遗,其背后的逻辑是包括我国在内的亚洲国家的文化叙事策略。比如中国的昆曲、古琴艺术、书法、篆刻,日本的能乐、净琉璃文乐木偶戏,韩国的皇家祭祖仪式和宗庙音乐,越南的雅乐,柬埔寨的柬埔寨皇家芭蕾等,都被优先申报列入了《人类非物质文化遗产代表作名录》。举例来说,中国政府官网关于古琴艺术的介绍中便明明白白地指出,“继承古琴艺术中所包含的儒家传统精神及崇尚自然的道家思想境界,将为生活在现代化环境中的人们调整与自然和社会的关系,不断认知体验‘天人合一’哲学观的深刻性和合理性,带来许多新的启示。”③原中华人民共和国文化部:《部分非物质文化遗产项目介绍——古琴艺术》,http://www.gov.cn/ztzl/whycr/content_638408.htm,发布日期:2007 年6 月6 日;浏览日期:2022 年11 月3 日。日本的能乐是其武士阶级的高尚文化,属于无形文化财而非无形民俗文化财或者说民间文化——日本的无形文化财、无形民俗文化财的本质区别在于前者为“国家性的(national)内容”,后者是“地方性的(local)内容”④[日]岩本通弥:《世界遗产时代与日韩的民俗学——以对世界遗产二条约的接受兼容为中心》,宗晓莲译,《文化遗产》,2014 年第5 期。,等等。这些非西方/南方传统的精英文化、宗教文化被各自政府作为优先项目,申报列入了世界非遗名录,目的在于建构、传播理想的国家文化形象和国家价值观,展现民族的独特气质与人文精神,提高国家、民族文化身份的辨识度,推动国际视野的审美、哲学层面的深度交流等。这一做法招致了一些西方学者的批评,例如吉姆布莱特称:

非物质文化遗产名录接受了那些与宫廷、宗庙相关的文化形式——只要它们不是欧洲的,保留西方与其他国家之间的分歧并制造了一个虚幻的非遗名单,一个不是土著的、不是少数族裔的、不是非西方的名单,尽管依然是非物质的。⑤Laurajane Smith, Use of Heritage. London and New York:Routledge, 2006,p.112.

吉姆布莱特认为《公约》所制造的世界非遗名录与此前的《世界遗产名录》一样,都是排他性的。她与冰岛民俗学者沃尔迪玛·哈福斯坦(ValdimarHafstein)同时认为:

创建名录的行为不仅是一种排斥行为,也是一种意义创造的表现。在此过程中,“遗产”将根据预先定义的“标准”被“识别”和“评估”。这一过程不可避免地对被质疑的遗产进行新的意义和价值的再创造或改写。无论我们处理的是有形遗产还是无形遗产,该遗产的主要价值、意义都是通过其在名录上的位置及其在一系列标准下的地位来确立和理解的。①William S. Logan and Laurajane Smith, “Introduction,”Laurajane Smith and Natsuko Akagawa eds., Intangible Heritage. London and New York:Routledge, 2009,p.4.

前面所谓的高文化申报人类非遗乃是一种非西方/南方国家在国际层面上塑造自身的文化行为。事实上,《公约》被非西方/南方国家视为对西方权威遗产话语的挑战,在投票时得到了它们的大力支持,中国、日本、韩国等亚洲国家尤其积极,不但给予联合国教科文组相关资金、物质方面的资助,而且在《公约》实施初期非遗的申报数量上出现了鲜明的“亚洲转向”(Asian turn)。英国、美国、澳大利亚、新西兰、丹麦、加拿大和瑞士等国则出于对非遗的不理解,对既有民俗学框架的坚持或者国内民族政治等复杂因素的考量而弃权;加入《公约》的西方国家,如意大利、法国等申遗时都是在现行民俗、民间文化范畴内履约的,反映出作为一个复杂、动态的文化场域,人类非遗名录所隐含的中心与边缘、地区之间、国家之间、国家与地方等不同层面的文化互动、表征与博弈关系。

四、结语

海登·怀特(Hayden White)曾表示:“学术领域反思自身的一个方法是回顾自己的历史。”②[美]海登·怀特:《作为文学虚构的历史本文》,张京媛主编:《新历史主义与文学批评》,北京:北京大学出版社,1993 年,第160 页。我们回顾非遗学学科进路中非遗概念的历史,无论是它的生成与表述、外生性概念的“在地化”,还是人类非遗名录中的文化博弈与表征,都离不开对非遗与民俗、民间文化的关系这一前提性思考。在崭新的非遗学学科框架下,冯骥才提出的非遗的立场——“从遗产的立场出发,来认识民间文化”③冯骥才:《非遗学原理》(上),《光明日报》2023 年3 月19 日,第12 版。变得格外紧迫与鲜明。某种意义上,非遗是西方权威遗产话语中“遗产”内涵与“在地”民间文化互动的产物。须得承认,尽管非遗与民间文化的纠葛仍有待学理、实践层面的进一步的阐释、探索,作为世人瞩目的重要文化事实,它已经构成了一种与全球化背景下个人、家庭、社区、地方乃至民族、国家的文化认同相关联的社会和政治结构——“不仅有可能修改遗产的定义,更有可能重新界定全球和本土的地方感”④William S. Loganand Laurajane Smith,“Introduction”, Laurajane Smith and Natsuko Akagawa eds., Intangible Heritage. London and New York:Routledge, 2009,p.7.,对于我国的国家文化战略、民族文化身份、文化自信的建构乃至于中华民族的文化传承意义重大。学界理应在更高的文化、学术高度上,统筹思辨非遗与民间文化的关系。