原生语境、传承谱系与表演场域

—— 基于贵州东家人史诗传承的田野调查

王星虎

在田野作业与深入研究过程中,笔者发现,搜集整理的史诗固态文本很难呈现出其生动活泼的原生形态,各个村寨的传承人对史诗的理解与演述多姿多彩,每个传承人在每次现场演述中也不尽相同。随着民俗场景的变迁和外来文化的影响,贵州东家人丧葬上演述的史诗《开路经》逐渐减少,老歌师逝去,口头传统呈现简化与失传的现象,传习濒临危机。为此,本文以贵州省麻江县六堡村和仙鹅村等村落的史诗演述为田野考察对象,试从文化传承的语境角度,对非遗传承人的日常生活、学艺经过、实际演述过程、受众态度及其交流对话等进行调研,寻求非物质文化遗产的保护与传承在现实语境中的可行性路径。

一、非遗保护与传承语境变化

生活在贵州的东家人1996 年被认定为畲族①因贵州畲族认定时间较晚,为了避免浙江、广东一带的畲族(山哈人)及学者的误会,特别注明“畲族(东家人)”,本文未注明处,也均指贵州省畲族(东家人)。——作者注。,虽然他们人口仅五万余人,但文化形态相当独特,丧葬仪式中有世代传承的活态史诗,规模宏大,总行数一万余行,全程演述需要七八个小时。2014 年,《东家开路经》被列入黔东南州第四批非物质文化遗产名录。由于经文演述禁忌严明,只能在丧葬仪式中进行,加上畲族(东家人)有语言无文字,只有靠民族语言记忆和世代口传心授。仪式开始时,在主家中堂棺木前,于桌案上放1 升谷子,覆盖7 把龙穗谷、花穗谷②龙穗谷和花穗谷:当地民间对穗谷的尊称,表示神圣之义。,另有一只鸡作引路。仪式由主师组织,同道或徒弟6 人跟从,主师手持大长刀,随从分别执长矛、握竹杖、扛鸟枪、背弓箭、别柴刀、拿雨伞、提网兜,网兜里面装竹编饭盒及死者的贴身汗衣。众歌师朗声高唱史诗,内容有《开天辟地》《洪水滔天》《射日月》《指路词》等远古故事,引导亡人认祖归宗,民间俗称“开路”③开路:畲族东家语音为“讲给”,即指引亡人认祖归宗之路。,故史诗文本称为《开路经》。

图1 贵州东家人丧葬仪式上演述史诗现场(作者供图)

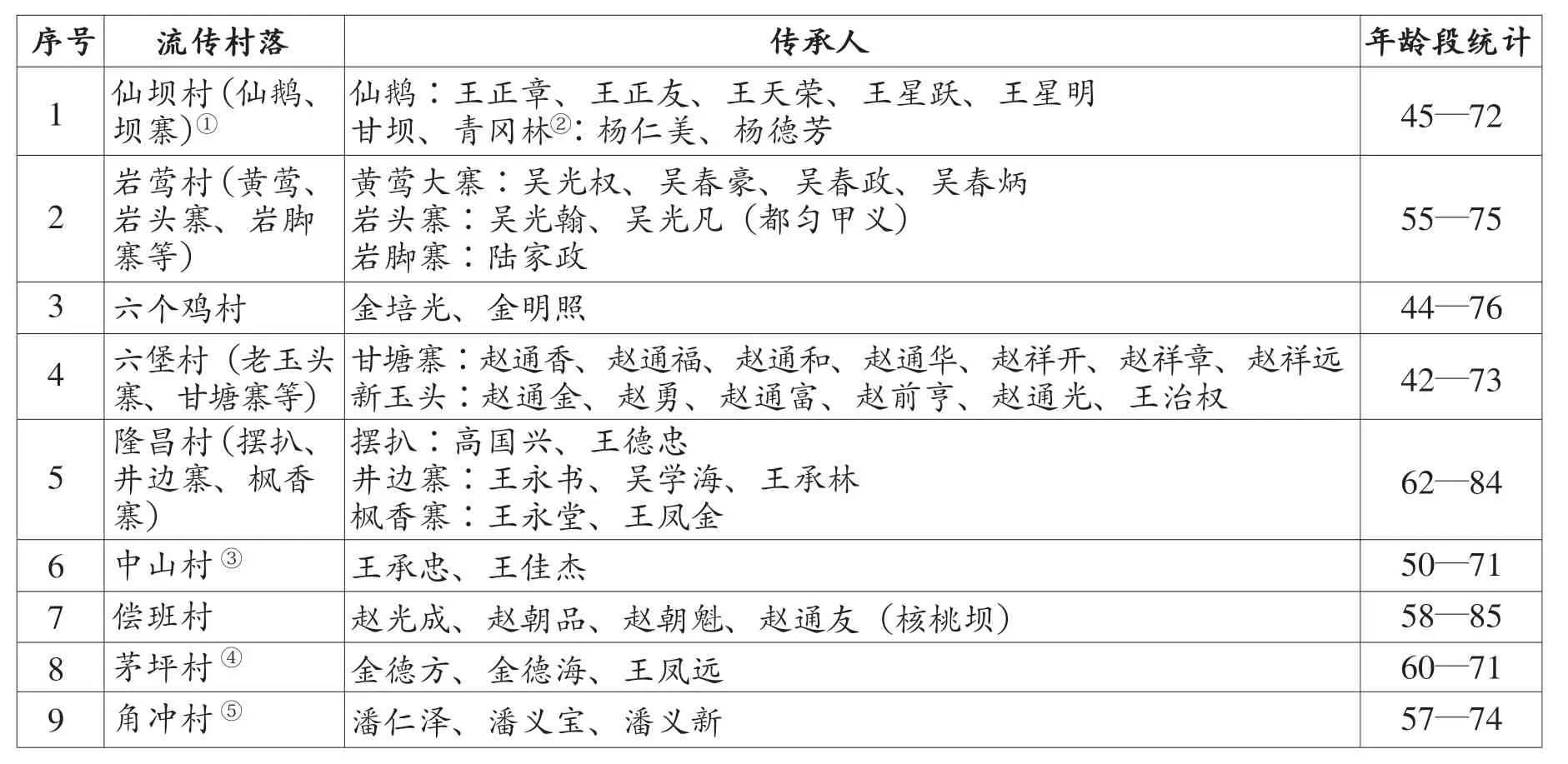

丧葬仪式上演述经文关系到个人与族群的兴亡,因此凡是族人去世都要唱诵史诗。它广泛分布于畲族(东家人)聚居区,以贵州省麻江县为中心,横跨凯里、都匀、福泉三县市。现传承较好的村落有麻江县六堡村、偿班村、隆昌村、仙坝村、岩莺村,凯里六个鸡村,都匀甲义大寨等地。

表1 史诗《开路经》传承较为完整的村寨及传承人的分布情况表

随着交通、经济和信息的发展,年轻人或在外求学工作,或外出务工,现在能演唱长篇史诗的都是中老年人,很少有年轻人学唱史诗《开路经》。从表中统计可以看出,开始学唱经文的歌师一般都在40 岁以上,50 岁才出师,这段年龄又忙于在外打工或为生计所困,到60 岁以后,有的当了爷爷才有时间精力,是晋升主师的最佳时间。很多地方,随着老歌师逝世,部分后任者记忆力衰退,使得史诗呈现出形式简化、内容缺损的趋势。外来文化的影响也是畲族(东家人)史诗濒危的因素。现代多元文化的传播,年轻人认为母语口传经典的内容艰深难懂,形式陈旧单一,对它的文艺价值认识不足,重视不够。在民间丧葬的演述语境变迁中,《开路经》曾被视为“牛鬼蛇神”,被禁止演唱,丧葬仪式一度被外传佛教道教法事所代替。临近屯堡、驿道等汉文化发达地区,有些村寨的史诗演唱渐被取消,代之以现代佛教法事,有的则是两者兼有,有的则只唱史诗中《陪饭词》等一小部分。年轻一代外出打工和学习,从外地娶媳妇,养育孩子,打破族内婚制,东家人本族语言渐被汉语取代,有的小孩已不会讲本民族语言,母语环境和受众呈现出断层状态。

六堡村的传承人赵通金提到一个发生了多次的现象,他去演述史诗时常遇到一些丧葬程序的小纠纷,有时主家邀请了开路师,又请了民间道师进行招魂及开路仪式,两路师傅常在时间安排上发生冲突。佛教开路仪式程序繁琐,抄写大量纸质经文,彻夜敲锣打鼓,民众有一种跟风的虚荣,看到表面的闹热,往往趋之若鹜,只要能达到招魂引路的目的,不管是什么教派,什么样式,都统统请来,图个安心。他们认为开路师的道具简单,只唱诵而不用抄写经文,先让他们开路。尽管两者“开路”的功能相同,重复的招魂并不影响佛道法事的进行。①访谈人:王星虎;访谈对象:赵通金;访谈时间:2017 年8 月15 日下午;访谈地点:贵州省麻江县杏山镇六堡村新玉头。文中凡出现同一受访者名字,均为同一访谈信息。

民间仪式追求花样繁多,经济实用。它可以把各种文化冲突化为无形,在广泛的接纳与通融中,把它们改造成新的文化有机体。正如这些杂糅为一体的民间儒释道文化,在丧葬仪式上同时供拜唱喏,各方相安无事,相互配合,其乐融融。在多种文化博弈中,这些民族群众不是没有民族认同意识,而是面对外来文化对古老史诗的冲击,民间社会首先考验的是自身利益的最大化,而不是理想主义的纯粹文化坚守。

二、非遗传承人视角中的传承语境

许多学者在谈到非物质文化遗产的保护与传承时,曾提出一些尝试方案,比如开办非遗培训班,促进民族文化进校园,或请相关专家改编,运用新媒体、新器具、新技术进行保护传承,这些方式对一些简单的技术性传承可能有效,但对于史诗这类依赖语境存在的口头传统很难奏效。学者刘晓春曾对“语境”作过深入的研究,特别强调语境对于口头文学的重要性,认为它是民间文化在传承中呈现“本真性”的自然状态,我们在语境研究中要“注重考察传承人的个人生活史、生活环境、文化氛围、口头文学的表演传统对其口头传承的影响”②刘晓春:《从“民俗”到“语境中的民俗”——中国民俗学研究的范式转换》,《民俗研究》,2009 年第2 期。。

1.史诗传授规矩严明,禁忌多

六堡村兔儿寨传承谱系的主师赵通香只有小学二年级文化,1958 年饿饭时就没有再继续读书,13岁开始跟本村的开路师轿林公、学名唤赵向亨的老人学唱史诗。拜师规矩严明,一般要一套衣服,一双鞋子,一升米,一只公鸡,一套香烛。在中堂摆上两张并排桌子,师傅自己拿一升米,烧自己的香烛敬祖师,徒弟在并排的另一张桌子上置一升米,也烧香烛,然后跪拜,敬过茶酒,与家人一起吃了饭以后,就算是正式拜了师。由于史诗只能在葬礼上演唱,学习记诵文本一般在主师家,白天各做农活,晚上徒弟们随意带上一些自酿的米酒,少许腊肉或豆腐干。学习到12 点,休息吃夜宵,边喝酒边聊天,然后各自回家。等到所有内容记熟,就学唱腔调,因丧葬悲哀悠长的音调对主家不吉利,不宜在家里哼唱,一般在野外学唱,或在边远的林场,或在村边烤烟棚,或在远离房屋的牛圈,等等。③访谈人:王星虎;访谈对象:赵通香;访谈时间:2015 年8 月4 日上午;访谈地点:贵州省麻江县杏山镇六堡村兔儿寨。

学会念唱后要跟随师傅去丧葬现场实践多次才熟练,待到要独立出师,跟师傅沟通好,然后拿自己的一碗粳米饭,抓师傅的一把米饭,加药酒做甜酒,放在神龛上,若成熟得好就应主家的邀请去单独演述史诗;若甜酒成熟得不好,说明自己的道行尚浅,做法事不顺利,就得延期一年后再重新申请,举行同样仪式,直到甜酒熟得好,才能正式独立出师。

农村巫鬼行业的饭碗与名誉,也存在明争暗斗的现象。许多道师认为某人出师,是抢夺了同行的饭碗,损失了自己在当地的“权威”与利益。其实,这一行不存在“教会徒弟,饿死师傅”的情况。相反,授徒越多,经文传得广,师傅的名气就越大,非常有利于扬名树德。当然,这当中还有一个问题是,独立成师,一定要师出有名,否则就算你学会了,没有得到师傅的认可,没有任何另立门户的仪式,“野路子”是得不到民众认可的,没有谁家敢邀请。所以一般开路师或鬼师在做法事前,都有请师的仪式。

赵通金说,祖上的请师咒语一般不能大声说出来,只能默默快念,每个家传或门派都有自己的请师咒语,涉及历代祖师名字和口诀,就算别人学得了,也用不上。

图2 六堡村新玉头开路主师赵通金(左一持刀者)在演述史诗(作者供图)

2.史诗传承时间长,难度大

学唱史诗时间很漫长,念和唱需三四年,有的要六七年时间,除了跟师傅学习之外,遇到丧葬演述要常跟师傅实习。

传授经文方式看似简单,其实需要强大的记忆力。师傅念一段,徒弟跟从牢记,已学会的同门提醒不会的,每个人都要一一过关,大家学会了一段,再跟师傅学习下一段内容。这里需要说明的是,畲族(东家人)称一段为“一冗”(谐音),由于史诗每一小段由若干句诗行组成,每“一冗”是一个必不可分的整体,不便于一句诗行停顿记熟后再接下一句诗行地教。笔者在采录过程中也多次发现,歌师很难从某一句诗行停顿后再接续。待记录者记妥,要求记下一句诗行内容时,歌师便不知如何接着说,只得从一段完整的叙事开头重来。

仙鹅村开路师王正章听师傅维昌公说过,他开始学唱史诗时,白天做农活,晚上让老伴油煎豆腐,拿到老祖师家,每晚学到12 点后就吃夜宵。而轮到他们去跟师傅学史诗时,还要每晚从本寨过来学习,走半个小时的路,也是一直学习到凌晨。王正章回忆道:“师傅教唱《开路经》很有耐心,一遍又一遍,我们脑子笨,师傅从不嫌烦。别看我们年纪相差不大,他对徒弟相当严格,每晚各人单独过了一遍方才肯叫去休息。记不清楚的,要我们好好回想。从《陪饭词》到《开天辟地》《兄妹制人烟》,我们有的人想打退堂鼓,说太长了很难学。维昌公也没有劝这些人,休息喝酒时,他就讲故事给我们听,讲东家人的祖先开天立地、劳动生产、四处迁居的历史,说阳间和阴间充满艰辛劳碌的百态世相,人的一生太苦,只有通过开路,引领亡人,按祖先迁徙的路线返回故里,与先祖团聚,这样亡魂安宁,亲人了却一桩心愿,阴阳两相隔,互不相欠,各自相安,整个族群的生活方能正常运转,《开路经》就是我们民族兴旺发达的保证。听他一席话,我们顿时有了神圣的使命感,又被激起学习的信心。由于白天大家都没有时间,都是晚上学习,不是来我家,就是去他们家,学成了才去山上唱。”①访谈人:王星虎;访谈对象:王正章;访谈时间:2015 年5 月26 日下午;访谈地点:贵州省麻江县杏山镇仙坝村仙鹅寨。

熟练唱词唱调,跟随师傅去丧葬仪式演习,练胆量,考验长时间站立演唱的耐力,坚持几个小时的记忆力。偶尔还得独立处理史诗中某一章节的演述,试试功夫。正如周福岩认为,在民间故事研究中表演的意义“大于”记录文本的意义必须满足两个条件:一、表演是对文本意义的扩充。二、表演是对文本意义的否定。②周福岩:《表演理论与民间故事研究》,《鞍山师范学院学报》,2001 年第1 期。史诗的文本与现场表演还要根据实际语境的变化而加以改变。

因此演述史诗的难度在于,一是它的内容本身,二是现场表演的灵活处理。史诗学习与表演,没有固定的书籍音像,单靠世代口耳相传,内容繁杂、重复相似之处甚多,有些地方还要根据具体对象的不同而有所改变,如对“洗身”“陪饭”“喊饭”等祭祀话语部分,内容大体相同,只是不同的场合与对象要改变。摆扒村的高国兴老人说,(学唱史诗)就像一棵树,根部都一样,往上长便发些枝叶,各找自己的安身去,不能照本宣科,要灵活运用。比如《喊饭词》,来送饭的对象不同,所唱诵的部分就要相应地变换。在《指路词》部分,有的也要视对象的变化而有所改变,又如引领女亡人去找尿片时,要领她到出生地,即娘家,而不是夫家。③访谈人:王星虎;访谈对象:高国兴;访谈时间:2016 年8 月15 日上午;访谈地点:贵州省麻江县杏山镇隆昌村摆扒寨。

3.演述史诗属乡党应酬,耽误农事,报酬低

在农村,一般五十至百户人家的村寨有一个开路师,平均一个月有一两个人去世,一场葬礼一般持续3 天至7 天,开路师要等到死者掩埋完毕才能回家。如遇农忙季节,家里的活路基本顾不上。因此学唱史诗不光随时牺牲自己的时间,还会耽误工活,需有家人的宽容和支持。

在乡土社会,演述《开路经》是乡党应酬,只要主人家有请,不管多忙都要去。仙鹅村开路师王维昌常挂在嘴边的话是:“吃也要有人吃,守也要守吃,豁拳也要换工!”意思是不管有事无事都要去安慰和帮助主人家,就算在那里没有事也要守着,一旦有事就能及时帮忙。不能大事小事都时时派人来邀请,显得高傲难请。轮到别人家的事你不去,去了不好好做,待到自家有事,别人也不会出力。他这些话虽说得露骨,但回应了农村互相帮忙的利害关系,现在许多人都传讲借用他的话,可以说是话糙理不糙。

仙鹅村开路师王正章赞叹道,他的师傅维昌公能急人之所急,真诚帮助乡里乡亲,凡是有人请去开路,每求必应,说话爽直,大快人心。不管是养鹅村四邻寨里,还是十里八乡的外寨,一旦有人来请,他总是把家里的事先放下。就算农忙季节,刚拉牛到田里犁了两下,也要上岸跟人家去,一去少则一两天,多则三五日。有时家有急事,处理好后无需人再来请则自去。他不仅帮助死者料理遗体,还彻夜守护,做大小诸事,解决难事,化解纠纷。从丧事开始到结束,都主动帮忙,不用谁招呼,在别人畏首畏尾之时,能第一个挺身而出,毫无惧色。苦活累活脏活冲锋在前,好像是自家事一样卖力,往往同主人家熬夜几宿,让主人家与寨邻人感动万分。到现在人们提起他,人人敬重,都说维昌公是个急公好义的大好人。

唱史诗从来不向主人家要求什么回报,一般是主人家在办完丧事后,按先例送两斤猪肉、一瓶酒、两包烟等,派人亲自送到主师家拜谢,主师再请参加开路仪式的演唱人员聚餐。开路师赵通金说,“既然你学了,就要去做,虽然没有什么丰厚的回报,就当是积阴功阴德,为父老乡亲们做点好事,主家想给多少给多少,我从来不计较。”

三、非遗传承人的多重身份及日常生活

各地评选非遗传承人时,考虑到了他们的师承、技艺,也定期给予他们一定的资金补助,开展一些培训活动。但这种官方资助有限,远远不能解决传承人的家庭生活开支。在民间社会,非遗传承人有多重身份,他们在日常生活中与普通百姓一样,看不出什么特殊的身份,只有在一定的民间仪式活动中,他们的地位与作用才突显出来。

具体到史诗演述仪式上,开路师扮演着不同的角色,洗身沐浴时是入殓师,演述史诗时是歌师,招魂时被认为是鬼师,引路归宗时是被视为开路师,主持丧礼仪式是祭司。人们更多认同的是开路师,他与常人一样,日常生活中同样耕田犁土、砍柴割草、外出打工,穿着普通,跟同村的人没有特别的地方。能演述七八个小时的史诗《开路经》,对乡村这些每天做活路的农民来说,算是天分较高的人,他们大多数人不识字,没有较高的文化水平,但他们的记忆力强,师傅说一两遍就能记住。

民间许多开路师多才多艺,身兼多职。六堡村甘塘寨的赵通香,记性超群,喜爱各种民间文艺,尤其爱唱山歌和酒歌,声音动听,连东家人濒临失传的“阿芒”,即唱东家歌,他都记得古老的歌词和多种调子。他还是当地有名的鬼师,做的也是招魂驱鬼的本事,比如孩子落水惊吓,他会用竹子编一个竹梯伸到水里,一边持鸡念招魂词,一边象征性让主家到河里捡一颗小石头带回家,表示这是孩子惊落的魂。二月二给小孩喊魂,煮红鸡蛋,取一根细麻绳系在孩子的手腕,以示孩子弱小的灵魂不受外界的诱骗而游离身体之外。生病的人身体虚弱,民间认为患者灵魂出走,也要喊他去叫魂。在他看来,为活人招魂、喊魂、叫魂与为死人招魂引路,都是普度众生的好事,唱山歌是为了排忧解闷,唱酒歌是活跃酒桌气氛。歌师、鬼师与开路师,并不觉得矛盾。史诗复杂的文本正是这些不同的民间艺人创造加工而成,正如学者巴莫曲布嫫在研究诺苏彝族史诗时认为,史诗传承人的表演,一方面是民间社会民俗观念的形象表达,一方面是传承人在民俗活动表现出来的优秀才艺,它是口头传统不断发展、变化、承续的生动呈现。①巴莫曲布嫫:《叙事语境与演述场域——以诺苏彝族的口头论辩和史诗传统为例》,《文学评论》,2004 年第1 期。六堡村另一个开路师赵通金更是认为,道教鬼师(茅草师)与《开路经》的部分章节可以通用,它们的功能是一样的。人们常请他去用鬼,车上或身上都备有十二根干枯的细茅草,这是他爷爷传授的看家本领。六个鸡村的金培光②访谈人:王星虎、高前文;访谈对象:金培光;访谈时间:2017 年8 月30 日中午;访谈地点:贵州省凯里市六个鸡村。,写得一手好毛笔字,绘画出色,特别喜爱木雕,手上拄着自己精心雕刻的拐杖,嘴上吸着小巧玲珑的烟斗,家中各小器具,莫不出自他的巧手。

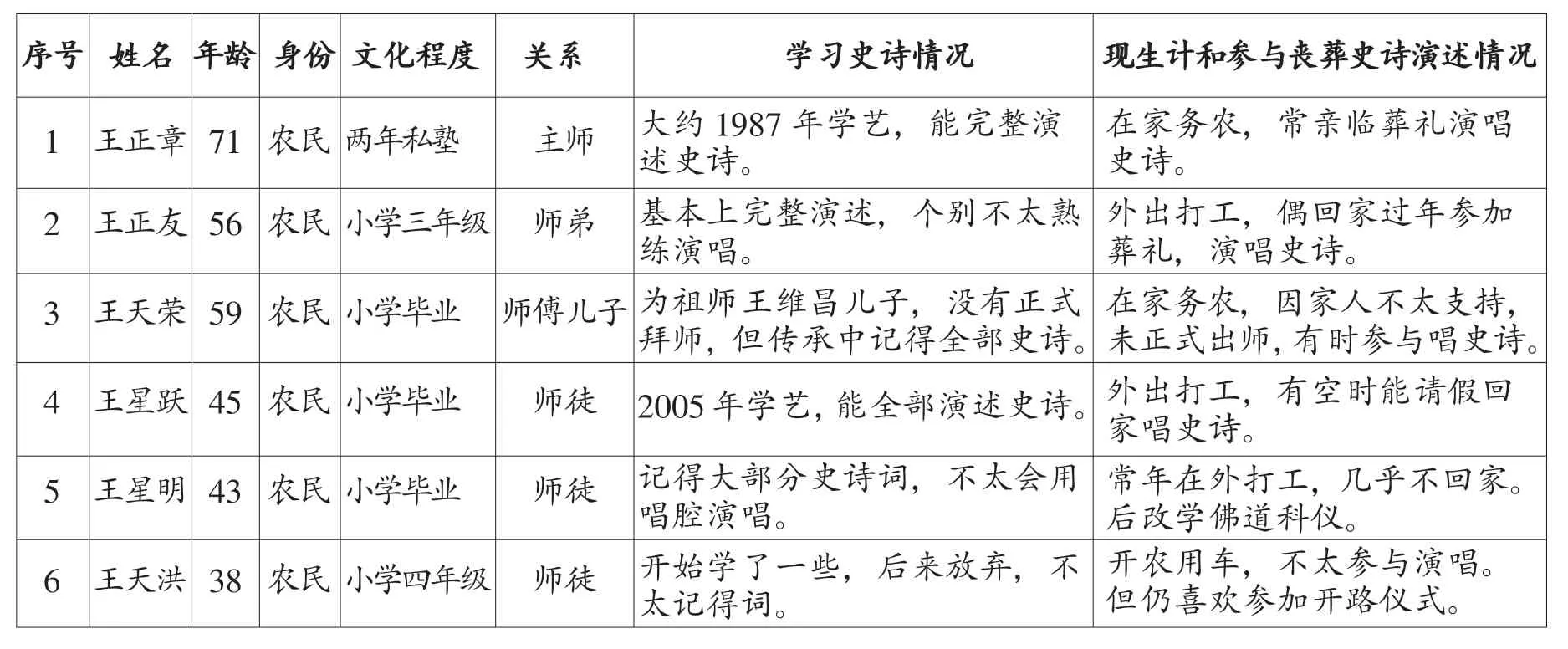

从表2 中可以看到,史诗传承人大多数文化水平不高,有些人还不识字。他们没有什么固定收入,靠的是种地,近年打工潮兴起,有些人也加入外出务工的行列,工作辛苦,生活艰难。在乡土社会,热爱文艺的人,往往是经济上的弱者。老伴或儿子总说他们不关心家里的活路,得过且过,家里有基本的吃穿就不会进一步追求更富有的生活,似乎他们不喜欢为钱而奔波。大多数人是把文艺当成生活的全部,慢悠悠地过着闲适的日子,只要自家不是穷得揭不开锅,一般不会像其他人那样,为了金钱和物质生活拼命,忽视了文艺追求。他们宁愿喝着自烤的米酒,高兴地与亲朋唱酒歌,每天放牛,拾柴。别看他们在人前笑得十分开心,其实生活困苦,有的从小失去父母,有的中年丧偶,有的老年丧子。也许,《开路经》的灵魂超度会给予演述者一种精神力量,对生命的尊重与超脱,让他们在痛苦中尽情演唱,感动别人,也感染着自己,他们会从演述史诗中找到生活的慰藉。传承人与史诗往往融合为一体,呈现“庄周梦蝶”的状态。在这个过程中,“人不再是被动的传统接受者。不是传统假借文本为化身游走于、飘荡于个体之间,而是由于人的主观选择,传统才能延续。”①杨利慧:《语境、过程、表演者与朝向当下的民俗学——表演理论与中国民俗学的当代转型》,《民俗研究》,2011 年第1 期。在极少的经济利益驱动力之下,这不仅是历代艺人学习丧葬史诗的初衷,也是他们坚持史诗演述的内在心理诉求。

表2 仙鹅村史诗传承人情况

开路师们学习史诗,有的是家庭内传,生怕祖上的传统文艺失传;有的是为了家族的使命感,丧葬上本族亡人需要有通天绝地的巫师引领才能认祖归宗;有的生了一场大病,对灵魂和生命有了新的感悟;有的恰好一起劳作,为了打发业余时光,如守护林场、放牛羊、做烤烟,抱着试一试的心态,竟阴差阳错地学会了。但学习者终归是要感兴趣,对史诗有情感,并有顽强的意志力。这些开路师中,有的歌师一生都在为别人招魂超度,自己却身患重病,连死都没有一副棺材。

四、民间认同下的传承谱系

史诗《开路经》只允许在丧葬仪式这个表演场域中演述,它属于乡民社会的乡党应酬,是一门吃饭的技艺,其传习时间长,难度大。旧时一般以家传的方式较方便,有童子启蒙过程,随时可以学习,有些是堂叔侄及舅姑关系,有机会传承这门技艺。六堡村新玉头开路主师赵通金,其先师是后山村急水滩的金老头,授徒六堡甘塘的绪公,传至徒弟赵运松,人称耶松。20 世纪六七十年代,《开路经》被认为是封建迷信活动,开路师被民兵拉着游寨,一些群众抬旗子高喊口号,批斗牛鬼蛇神。20 世纪80 年代,年老的耶松传至赵枝堂,与枝堂同师的还有王国富、赵义亨、赵据亨等。此支脉传至现在的主师赵通金,他今年46 岁,是开路师中较为年轻的“然香”①然香,畲族东家语音译,即开路主师。,属于三代家传。别看赵通金年轻,他教的徒弟已不少,本村的赵通富、赵前亨、赵通光、赵祥勇等拜师后,常和他四处奔走,给亲戚乡邻“开路”。连远在另一个县市的凯里角冲村潘义宝,年龄比赵通金大5 岁,因为祖上《开路经》失传,村里请师傅不太方便,现在也常来向他学唱史诗。

当然,史诗也不是什么人都可以传授。民间技艺同样存在微妙的竞争关系,没有某种亲缘关系或间接的介绍人,一般是不传授的,就算是师出同门,同行、师兄弟与师徒关系也较为复杂。同门为师,有的歌师记性好,编创能力强,自然得到师傅的青睐,若是师傅的儿子也跟随一起学,外人强于家传的,师傅不计较,但师傅的儿子可能不服气。一旦师傅去世,“出师”的同门多了,人们往往看谁演述得优秀,口碑好,脾气和善,就请谁去唱。此时若师傅的儿子受到冷落,便容易出现同门互相诋毁的矛盾。笔者采访中听一个开路师诉苦,他师傅死后,其儿子说,史诗是我的家传,为什么要流到外面,传给外人。其实这是一厢情愿,一般来说,开路师实地演述耽误自家劳动的时间太多,师傅不太愿意让儿子“掌坛”,儿子在母亲等人的抱怨下,也不太热衷。有的师傅儿子自诩祖上荣光,对主人家的邀请摆架子,所以人们不太愿意请,但又碍于他是开路师“正宗”传人的面子,无奈而为。许多情况下,群众往往会偏向邀请口碑好、演述能力强、情感表达出众的同门师兄弟。

由于《开路经》是“七爸七爷”②七爸七爷,畲族东家语的意译,即七个男子。由主师和随从组成,一般取奇数,最少一人,最多七人。同时参加演述,群众的私下评价与议论,不免传到众弟子耳朵里,造成同门的不和,促使他们另立门户,开宗授徒。久而久之就会产生正宗与非正宗之争,其实同门所传习的史诗内容相同,暗中想法只为争论人气和面子。有的村寨更是出现一些相互看不起对方的传闻,大家同去拜师学习,其中一人总是十分聪明,往往在同门中出类拔萃,师傅也十分欣赏他,但他总认为师傅有所保留,就背地怂恿同门激将或诱骗师傅说出实话,自己则悄悄躲在屋外柴堆偷听,只要师傅说过一遍,他基本上就记住了。每次去村里采访,人们总是提起这个开路师,敬佩他的才能,但对他的人品并不很看好。有的师傅更看中徒弟的品德,虽然对方笨拙,学得慢,但光明正大、纯厚实诚,与人为善,低调做人,不恃才狂傲,不吹嘘,这样的开路师最受人们欢迎。也有自作聪明的徒弟,常在人群中说别的派系缺这少那,只有他学的最为全面,让群众一时不知如何决断。不过群众往往有一双雪亮的眼睛,他们还是宁愿相信有缺憾而心灵实诚的人。有的歌师编创能力强,不经师傅和师门同意,私自增加一些演述内容,这种“完美主义者”,或抱着贪多的心态,想自立门户,对史诗的多样性和未来发展来说,似乎是可喜之事。实际上,《开路经》这样的文本经过漫长的发展,使人们已经形成了习惯性的接受心理,形成了固有的审美习惯,加上史诗早已约定俗成,神圣不可侵犯,这类创新并不受民众的欢迎。

五、警惕非遗保护与传承中脱离语境的文化表演

当下各种民间传统文艺表演纷纷搬上舞台,史诗这种特定仪式与演述对象到底能不能改变原有表演形态,这是新形势下的困境。现代相机、电脑、手机等音像媒介,带动着古老艺术的新发展,微信与抖音等把人们交流的平台逐渐拉近,民众当下的民俗心态发生了微妙的变化,因此我们考察民俗活动,不能只截取传统节日或仪式的部分,也应该注重它在日常生活中的文化演变。“特别需要以生活整体研究关注民俗主体、民俗模式和具体情景的互动,把它们纳入统一的过程来看待。”①高丙中:《民俗文化与民俗生活》,北京:中国社会科学出版社,1994 年,第4 页。由此我们认为,民俗的转变,应由民众自发形成,其生活状态、文艺形式与心理诉求,是本民族自然选择与发展的结果。

在传统的认知中,史诗《开路经》全程用畲族东家母语演述,演述史诗是一种古旧的文艺形式。它全程唱诵,少有动作辅助,没有锣鼓的伴奏,没有祭祀的文字,没有引领的跪拜礼,显然《开路经》在渐失母语的新一代观众中会大打折扣,成为高古的艺术样式,但它的远古和庄重本质,又不可能像跳大神那样手舞足蹈,乱吼乱叫,增加一些从来未有的夸张动作来吸引观众。

除了民间社会的选择,现代非遗的展演不断受到鼓励,一些古老的文化样式逐渐被搬上舞台,走进荧幕。史诗《开路经》历代以来都只能在丧葬时演述,从来没有在其他场合展演。其最主要的禁忌是学演唱时不能在主人家屋里,毕竟在别人家里唱死人的悲歌是不吉利的。师傅教徒弟演唱只能选择村外的公用库房、烤烟棚等地方,靠的是多跟师傅参加葬礼,实地演练。由于母语的受众减少,道教科仪法事渐成为丧葬仪式的主要活动。畲族史诗高古的语言,从头至尾大体相似的唱腔,动作与道具单调简陋,使人们对史诗演述现场的欣赏逐渐失去兴趣。

随着非物质文化遗产保护与传承的兴起,各民族开始有意识地把自己的民族经典文化搬上表演舞台。畲族东家人的一些知识分子在这种文化浪潮的影响下,想将《开路经》拿到舞台上展演,但他们担忧年老的开路主师们鉴于传统的禁忌,不会同意把丧葬史诗用到舞台上表演。也正是基于这些考虑,后来经过对几个村庄的开路师采访,主师们同意了,他们说以前畲族东家人的粑槽舞都是在丧葬上才能跳,现在舞台上表演很受欢迎,还上了电视台,《开路经》也要上舞台。

2018 年10 月,为了保护和传承史诗《开路经》,由聚居区畲族东家人组成的黔东南苗族侗族自治州畲族文化发展研究会组委会通过协商,决定借东家人认定为畲族22 周年纪念会的契机向世人展示本族古典文化,让族人重视自己的文化,尊重民间艺人,让更多人了解畲族优秀文化,加强民族经典文化的整理、搜集、保护与传承意识。于是他们专门成立了史诗表演策划组,分工协作,以黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会、文体广电旅游局和麻江县民族宗教事务局、文体广电旅游局为顾问,请熟悉《开路经》的人编剧情。为了更好地组织和协调各村的《开路经》表演工作,组委会设立总组织人、总协调人、总策划人、译文指导、总监制人等,在研究会的成员中,抽取每个村寨的人,专门负责本村的排练工作。考虑到首次上台表演,没有畲族东家人粑槽舞成熟的比赛规模、评分标准与多样化的表演形式,只能设立鼓励奖。

策划与组织的前提条件是各畲族(东家人)聚居村寨需加强宣传,积极联络与组织开路师成员,以便让更多的人加入到表演队伍中。《开路经》要上台表演,不像日常丧葬上的演述,可以不需要服装和齐全的道具。在剧情的设计上,策划者尽量突出舞台效果,重新设计剧情、背景音乐和灯光等。

图3 《开路经》演述道具之一(作者供图)

贵州东家人史诗的现代舞台表演到底能不能改变原有叙事表演艺术,这不仅是表演场域、演述形态的改变,还是叙事伦理的挑战,一切论断,还为时尚早,但他们从传统的演述场域向现代舞台的转变,是一种可以尝试的探索。诚然,史诗本身只有在民间丧葬仪式上才能真正发挥它的功用,舞台表演只是向世人展示他们悠久的文化,激起畲族年轻人的文化自信心,希望更多的村寨、更多的年轻人传承这一古老文化。

六、结语

葬礼上演述的史诗不是孤立的纸质文本,而是在社会中流传的活态文本,需要民众倾听、死者亲属认可、歌师演述等共同组成,听众的反应和建议往往影响艺人的演述效果。到了新的时代,随着交通与信息等的发达,民众走出大山,受到外界文化的冲击,母语逐步消失,史诗的叙事语境发生了巨大的变化,它影响着丧葬的仪式,对史诗的传承与发展带来巨大的挑战,当广大受众的审美取向和兴趣发生变化,史诗的演述者也会相应变换演述的策略,他们从师徒、师兄弟的内部竞争圈子中开始脱离开来,面临舞台表演的叙事伦理变化。

史诗在葬礼上的传统叙事之谜,关乎着民族在世界上的生存话语权,是民族存在的合理性解释,是神圣叙事的基本需要。在畲族(东家人)的《开路经》版本中,虽然各地的版本有差异,但基本内容大同小异。同一个师傅,会唱会编的歌师,在长期的演述中,可能在此基础上进行加工、延伸、改编、修饰等,使史诗或因口传记忆缩减,或失传遗忘,或增添删减,形成多种异文。而真正的民间叙事作品,还是要回到它的口头传统语境中去。熟悉民族语言的民族研究者,既应该走向田野,发现研究对象的鲜活生命,同时又要回归文本,寻求研究中国史诗文艺理论的普遍规律与深层意义。