逄小威,拍出中国农民眼中的光

陈娟

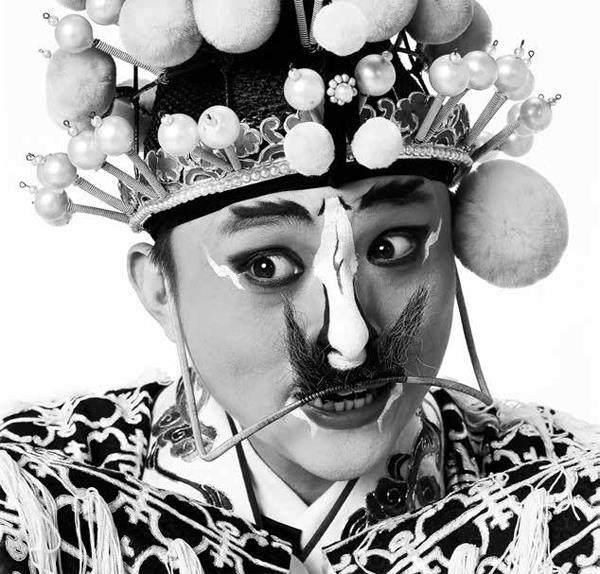

逄小威

摄影师逄小威至今还记得2019年除夕夜的情景。那天晚上,他和几个朋友聊天,聊过去一年遇见的人和事,聊着聊着转到了摄影上,谈论拍摄对象。他回望自己过去的拍摄,发现此前拍的大都是名人、艺术家。如著名电影人、主持人、京剧艺术家、奥运冠军等,都是聚光灯下的角儿,却忽略了普通人。

该拍哪些普通人呢?逄小威的脑中一下冒出了“农民的形象”。小时候,他在农村生活过10年,对农民、农村有着深厚的情感。“中国农民的背后,是一条绵延至千百年前,却又支撑着当代生活的厚重线索。他们是现代生活中,最应被看到的一群人。”逄小威对《环球人物》记者说。他决定要为“中国农民”拍一组照片,记录当今农民的生存现状。

于是,逄小威从2020年便开始行走全国各地,从东端的黑龙江黑瞎子岛,到西端的新疆喀什;从南端的海南岛三亚,到北端的黑龙江省漠河北极村。3年间,他用镜头拍摄了1000多位农民,涵盖农、林、牧、副、渔。后来,他将照片整理,分别出版了中、英文摄影集《中国农民》。

“每个人的一生都应该有一张好的肖像照片,农民也是如此。他们同样有丰富的、耐看的、有深度的表情,我要为他们留下时代的记录。”逄小威说。

逄小威拍摄的中国农民系列:黑龙江抚远乌苏镇抓吉赫哲族村渔民。

深圳大芬村的农民画家。

甘肃省张掖市山丹县种田人。

最初,逄小威决定继续自己此前的拍摄方式:要找到“有故事的人”。

“有故事的农民”,在很多人看来,就是在农业生产领域内做出过“突出贡献”的人,逄小威也是这么想的。“每到一个地方,我就让人推荐当地‘有名的’农民。后来发现不对,这些人中很多人都有了其他身份,而我要拍的是当今这个时代最有代表性的中国农民。”逄小威说。他很快转变思路,开着车在村子里、在打谷场上、在集贸市场里打转,只要遇到想拍的就追上去。

这种随走随找随拍,经常会有意外的惊喜:在西施故里,他拍摄到一位漂亮的女孩子;在作曲家施光南故乡的村庄,他拍到了施光南的亲戚,当时,这个人正在哼唱着那首著名的歌曲《在希望的田野上》;在浙江横店,有很多到剧组里打工的农民,做群演或拍摄助理,大多都是年轻人……

我自己对农民特别熟悉,过去做演员又体验过各种生活,知道什么样的农民最典型、最具代表性。我想要拍的是地地道道的农民——他们是谁、他们曾经有过怎样的“故事”、他们曾经头戴怎样的“光环”都不重要,重要的是他们现在的形象、气质、服饰,此时此刻所处的环境,以及我和他相遇时他正在做着的事情。所有这些,是决定我是否选择他作为拍摄对象的理由。

有很多。比如说东北的土地很辽阔,我看到有一台拖拉机在地里耕作、翻地,就赶紧追上去,把司机叫住,给他拍照。他是个中年男人,四十几岁,两口子用机械作业种了400多亩地。

在深圳大芬村,我拍了两位农民画家。这些年来,那里聚集了不少农民,他们本来不会画画,就是临摹,做的是流水线作业,一幅画可能七八个人或十几个人去画,谁画哪个部分最熟练、画得最像就画哪一部分。现在有很多人画得很好了。他们形成了一种独特的气质,介于艺术家和城里人、农民之间。

在浙江金华,我拍了一个农民跟诗人艾青雕像的合影。他是艾青的外甥,是给艾青故居看门的。我很喜欢艾青的一首诗《大堰河——我的保姆》,艾青小时候住在保姆家,离他家大概不到200米。

我还专门拍过农民“大地艺术家”,在地上“种”一幅大画。还有很多职业不同的农民,如做风筝、工艺品、苏绣的,也拍了渔民、林业工、种田者、木工、修理工、保安、公路养护人,等等。

他们给我的感受是纯朴、善良、勤劳、不畏艰苦,这应该就是农民这一群体的主色调,也是他们的底色。他们眼神都很干净,你看他的眼睛里是有光的、有自信的。

我拍农民的初衷就是用镜头表现普通人。我拍最真实的生活,拍在田间地头、村头集市的农民,就想为国家、为民族、为历史、为中国农民留下一份真實的影像文献资料。镜头不会撒谎,我很少做后期,没有去美化什么,也没有去迎合什么,只是去记录,因为“今天就是明天的历史”。

回顾2023年,逄小威印象最深的是残奥冠军的拍摄。亚运会开幕前,他在杭州举办了一场名为《光荣与梦想》的摄影展,展出了100余幅中国历届奥运冠军、历届残奥冠军的肖像摄影作品。从中国第一枚奥运金牌获得者许海峰、“跳水女皇”郭晶晶、女排精神引领者郎平,到“刀锋战士”孙长亭、“用一条腿征服世界”的跳高冠军侯斌,等等,每一幅照片背后都有一个故事。

是在2006年。当时,我接到一个项目,为中国历届奥运冠军拍摄肖像,迎接2008年北京奥运会。从1984年许海峰在奥运会上获得第一枚金牌算起到2008年之前,中国已有134位奥运冠军。他们散居在各地,有的退隐多年,不愿再抛头露面;有的转战其他行业,过着平静的生活;有的正在一线备战奥运,并且奥组委明确规定不能进行随意采访拍摄干扰训练……要想一一拍摄,并不是一件容易的事情。

主办方一开始就和我说不可能拍齐所有人,只要拍完八成就算完成任务了。我说不行,都是奥运冠军,一个也不能少。拍摄前,我买来光盘看视频,到处搜集资料、看电视上的体育节目,认真研究每一位冠军的面孔,包括人生经历等。之后,我就带着团队到世界各地寻访奥运冠军,一一说服他们接受拍摄。终于,在北京奥运会开幕前完成了134位奥运冠军的拍摄。之后这些年,我还在坚持这一项目,每每有新的奥运冠军诞生,我的镜头都不会错过。

逄小威拍摄的侯斌,他曾蝉联1996、2000、2004三届残奥会跳高冠军。

逄小威拍摄的巩俐。

过去,我们一提都是奥运冠军,残奥冠军没有得到应有的关注和重视。他们这群人为了胜利付出的拼搏和努力,远远超过我们想象。我觉得这块儿不能,也不应该被忽略掉。

奥运冠军都是直接拍面孔,拍黑白肖像。残奥冠军则基本都是全身,有残疾的肢体裸露在外边。他们都是曾经站在了世界最高领奖台上的冠军,拍的时候差不多都穿着运动服或者比赛服、领奖服,有的手里还拿着比赛时用的剑、乒乓球拍、铅球、铁饼等来表现其参与的运动项目。

他们都很积极,都重新找到了自己的人生方向。有的开办了盲人按摩院,有的到残联工作,有的到了地方为残疾人服务。离开了运动场,他们也在努力工作,把体育精神带到了自己的生活和事业中。我用镜头记录下他们的面孔、肖像、残疾的肢体,也是想把他们身上的那种精神展示给人们,引发更多人的思考,就像我展览中说的那样“像他们那样去拼搏”。这不仅仅是对运动员的致敬,更是对体育精神、体育力量的弘扬,尤其是对运动员们身上那种无论身处何种困境都不放弃的勇气的致敬。

逄小威的拍摄历来有一种档案学或人类学的特质,从1000位电影人到历届奥运冠军,再到中国农民,他都试图追求一种田野调查一般的“量”与“全”。但是不论拍何种主题,他选择的都是“肖像”,他坚信肖像艺术自身的力量和魅力。

“肖像不同于捕捉事件的纪实摄影,也不同于快照般的日常记录。肖像是一种琥珀,神奇地凝固了时间的厚度,是在极简的背景下,人在一瞬间展现出来的强大感染力。”逄小威说。

我过去是演员,后来想做自己能够掌控自己的工作,就转做了摄影。从演员到人像摄影,似乎是很大的跨界。但是至今我都认为两者有内在的逻辑关系。比如说演员的工作是“研究人、表现人”,人像摄影也是一样的道理。刚开始拍人像,就拍演员,因为大家都比较熟,也知道怎么拍得好看。后来我去日本学习,他们追求自然、朴素的审美,对我的影响特别大。

回国以后,正赶上纪念中国电影诞辰100周年,我用了4年时间拍了1000多位电影人。不管多大的腕儿,基本上都是素颜,在自然光、自然环境里,穿着生活中自己的衣服,追求的就是自然、朴素、真实。这种拍摄方法、理念一直保持到了现在。再后来,就拍主持人、中国京剧、奥运冠军、百岁老兵、艺术家、中国模特等,一步步走到现在。接下来还是要用大画幅(8×10)胶片拍摄舞蹈,拍摄昆曲《牡丹亭》等。

每个人的标准可能不一样。现在后期软件太强大了,有的数码相机、手机你一拍就已经给你加“滤镜”“美图”了,瓜子脸、大眼睛,皮肤也光鲜亮丽。这些我都不会用。美和漂亮是两个不同的概念,美里边有漂亮,但漂亮不等于美。美是一种内在的释放,比如人的精神、气质、个性等。

每个人都是一个独立的存在,每个人你都要做功课,去发现他的特点是什么,个性是什么,气质是什么,然后再去拍你的发现,这张照片才有意义和价值。

感觉!感觉对了,背景也对,光线也对,服装也对,人物的状态、表情、构图对了,又是一个不常见的,这张照片就有意思了,这个时候就要迅速地按下快门。

动力,可能就是要做点事,不能让自己的生命荒废。还有就是对摄影本身、对摄影艺术、对美的爱。在拍摄时,通过接触不同的人,他们也会来反哺你,让你对自己的人生、生活有不同的理解。看到人家有价值、有意义的人生,你会鞭策自己,激励自己去更加努力。

1956生于北京,祖籍山東,中国摄影家协会会员。专注肖像摄影,代表作品有摄影集《电影的面孔》《英雄》《光荣与梦想》《中国京剧》《山河记忆》等,2023年出版摄影集《中国农民》。

———占旭刚4