育李栽桃留厚德 精神遗世励同仁

——谨以此文纪念父亲袁第锐逝世十三周年

□ 袁宪音

岁月不居,转眼父亲已经离开我整整13 年了。以为父亲在我心中已渐行渐远,化作一缕轻烟慢慢散去,从此不再轻易想起。然而,当我面对父亲的照片,仿佛穿越时空看见了父亲当年的身影,一切依然是清晰可见,从来不曾模糊,只是纵有千言万语却不知从何说起,真是:

魂归渺渺兮,唯余桑梓,

一腔悲情兮,两行清泪,

纸短情长兮,笔拙意远!

父亲袁第锐1923 年2 月4日出生于四川省永川县(今属重庆市永川区),字咏川,别号恬园主人。国立中央政治大学毕业,黄埔军校战干1 团5 期生,曾任国民党重庆军委会政治部上尉科员、中宣部干部、新闻处干事、重庆新民报社记者,甘肃省政府秘书,编译室、法制室主任,临泽县县长。中华人民共和国成立后,先后任西北人民革命大学兰州分校教员;甘肃省商业厅干部学校政治教员;甘肃省政协文史专员;甘肃省政协第五、六、七届委员,第五、七届常委等职。同时还担任中华诗词学会理事、常务理事、副会长,甘肃省诗词学会秘书长、副会长、会长,甘肃省文史研究馆馆员,《甘肃诗词》主编等。

/ 袁第锐在学习。

父亲42 岁那年,母亲生下了我。“老来得女”的父亲十分疼爱我,与其说我是父亲的孩子,却更像是父亲的一个“宠物”。下班回家的父亲总是迫不及待地边唤着“猫猫”“狗狗”,边把我架在肩膀上扛出去亲近大自然,有邻居逗父亲:“这是你的孙女吗?”父亲呵呵一笑也不解释,继续扛着我四处溜达。那时家里经济条件有限,无法提供给我更多美味零食和益智玩具,但是有父母无微不至的呵护和博大无私的爱,一家人其乐融融地相守在一起,我感觉无比幸福。现在回想起来,那应该是我童年时代最美好的时光了。

父亲是一个很乐于结交朋友、很健谈的人,他性格开朗豁达,走到哪里,爽朗的笑声就带到哪里。老年的父亲童心未泯,很有“孩子缘”。父亲有晚饭后散步的习惯,只要他一出现在院子里,原本在家长怀里安静的孩子会立即手舞足蹈起来,伸出小手要爷爷“抱抱”,父亲则高兴地抱着孩子满院子转悠,不知道的人还以为他抱着自己的孙子、孙女呢。

1968 年,父亲被造反派遣送回原籍四川永川县“劳动改造”,父亲抱着两岁的我,母亲扯着四岁的哥哥,一家四口自此开启了我们人生中最艰辛、最困苦、最无助的长达10 年的“改造之旅”。

自12 岁起外出求学,父亲就没有碰过农具,他没有能力通过土里刨食来养活一家人。母亲生长在北方,不但不懂农事,更是无法适应南方潮湿、阴冷的气候,粗糙的饮食及极差的卫生环境。年幼的我们除了哭闹和无理要求,不能替父母分担丝毫。但是,日子再难,生活却不能停下。因为物资的极度匮乏和家庭的持续贫穷,我们的一日三餐连红薯和高粱米都不能保证,蔬菜、食用油甚至连咸盐都是不敢奢望的。每到饭点,我和哥哥就以此起彼伏扔碗筷的方式,抗议吃那些难以下咽的食物,嘴里直嘟哝“我不吃这个,我不吃这个!”无奈的父母先是好言哄劝,效果不佳则厉声训斥,有时各种招都失灵了,心酸的父母只好硬着头皮,东家西家地借点大米,熬成一眼望见底的稀粥,再拿出不知藏在哪里的几块饼干泡进碗里。每每这时候,我就觉得“稀饭泡饼干”是世界上最最好吃的食物了。

父亲下放到农村后,被分配的主要劳动任务是挑牛粪,生产队牛棚里的牛粪全部要由父亲一个人挑去分发到每一块田里。夏天,父亲总是赤着脚,偶尔有好心的社员送给他一双麦杆编成的草鞋,父亲会十分爱惜,轻易不舍得穿。冬天,父亲的脚上永远是一双露趾头的黄胶鞋,脚底被冻裂的口子常常鲜血直流。一套已经洗得辨不出本色的中山装,伴他走过四季的风风雨雨。堆积如山的牛粪和生活的艰辛没有压垮父亲的脊梁,他依然乐观、顽强地和命运抗争着。日复一日、年复一年,这一担牛粪,瘦小单薄的父亲一挑就是10 年,生产队里的每一块地里,都有父亲的足迹,每一垅田里,都洒下父亲的汗水。由于无法照料年幼的我们,父亲的箩筐里,一边是哥哥,一边是我,这成为当时田间地头的一道“风景”。把我们挑到了地里,他就去牛棚装牛粪,我们则在附近玩耍。可以说,我们兄妹俩是父亲用箩筐挑大的。

生活的艰辛不算什么,精神世界的空虚才是最难以忍受的。在那些“千里难逃陈蔡厄,一家都为稻粱谋”的困顿日子里,半辈子都在和文字打交道,酷爱看书学习的父亲却看不到一本书、一张报,听不到广播,甚至因为“成分”的缘故,我们一家人都被当作“另类”看待。父亲在承担繁重的体力劳动的同时,还要遭受来自生产队、革委会小将们无休止的批斗和羞辱。作为子女,我们也处处受到歧视和不公正待遇。每当我们因为饥饿、委屈向父亲抱怨、诉苦时,父亲就给我们讲他小小年纪即独自在外面学习、生活的经历鼓励我们,简陋的小屋里时常充满笑声和歌声。再艰难的日子,再猛烈的精神摧残,依然不能泯灭父亲那颗积极、乐观、热爱生活的初心。他始终坚信这一切都是暂时的,终有一天生活还会回到原来的轨道上。四面漏风、摇摇欲坠的茅草屋是我们栖身的场所,乐观坚强、不屈不挠的父亲则是我们的精神家园。

1978 年,父亲落实政策,我们一家人回到了阔别已久的兰州。这时候父亲已经50 多岁,一向积极进取的他更加发愤图强。由于自幼酷爱诗词,加之对文学浓厚的兴趣,父亲工作之余更加勤奋地读书、更加努力地写作。在我的印象里,父亲除了工作外,所有的时间都用来看书学习了,那时的他真是“白加黑、五加二”,一本厚厚的《古代汉语》被他翻旧了、翻烂了,王力先生的《诗词格律》是他的案头书,放下碗筷捧起书本成为他的日常,我目之所及常常是他灯下苦读的身影。我们都明白,父亲之所以这样拼,是从心底里想把10 年的损失尽最大可能地补回来。

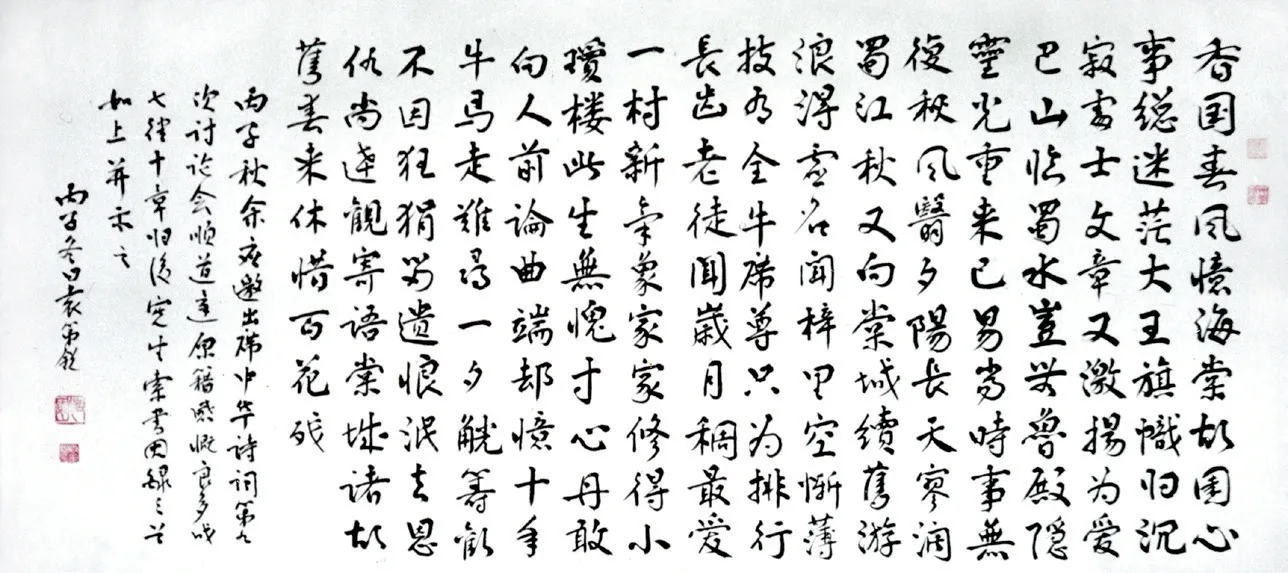

/ 1996 年秋,袁第锐应邀出席中华诗词第九次讨论会时作七律十章。

辛勤的汗水换来丰厚的回报。在父亲不懈的努力下,1981年,父亲奉省政协主席杨植霖之命筹建兰州诗词学会,并被选为秘书长。1987 年,兰州诗词学会改为甘肃省诗词学会,父亲被选为副会长兼秘书长,1993 年被选为会长,后又担任中华诗词学会常务理事、副会长等职,其间曾多次受邀担任各种诗词赛事的嘉宾和评委。父亲的足迹遍布祖国的大江南北,常常组织、带领诗社成员、学生去各地采风、创作,真正做到了“读万卷书,行万里路”,并留下诗文数千首,好评如潮。

父亲一生乐为人师。随着1987 年端阳诗人节的举办,中华诗词学会在北京正式成立,并给古典诗词正式定名为“中华诗词”,吸引了越来越多的诗词爱好者走进了这座瑰丽的宝库。不少年轻人渐渐对中华诗词产生了兴趣,这也正是父亲最为欣慰的一点。同时,登门求教者络绎不绝,除了熟人,一些陌生人也通过各种途径找上门来要求向父亲学习,母亲曾偷偷向我“抱怨”:“连给客人沏茶都来不及,往往是这波人还没走,下一波人又来了。”哪怕是有学习意愿的零基础学生,父亲也会收他为徒。记得父亲有一个老朋友,介绍他只有初中文化程度的侄子跟随父亲学习《古代汉语》,那个年轻人是个交警,很认真也很努力,每天下班后按时到家里来学习。可惜由于基础较差,尽管父亲尽可能通俗地讲给他听,很多时候他还是表示“听不懂”,后来只得无奈地放弃了,父亲为此惋惜了好一阵子,甚至还为“没把这孩子教出来”而自责。其时,父亲已经是60 多岁的老人了。

父亲60 岁那年,我去西安读大学,毕业后成了一名“警察教师”。父亲曾私下里跟我开玩笑:“我就想做一个老师,你看你既是老师又是警察,多好!”那时的父亲在诗词界已经有很高的声望,不少同事、亲友都提醒我:“那么便利的条件怎么不向你父亲学习诗词啊?别人都求之不得呢!”父亲也多次跟我提过这事,但由于我的任性他也就没再坚持。当时的我正是恋爱、结婚、生子的年龄段,加之对古典诗词缺乏兴趣,认识浅薄,总认为古典诗词不如现代诗歌那么容易被人接受。其实真正的原因是,亦师亦友的父亲近在咫尺,我要想学不是分分钟的事吗?谁成想,这个错误的认知竟酿成了我终身的遗憾,也成为我尤为惭愧、始终无法释怀的一个心结。

天有不测风云。2007 年国庆节前夕,我和父亲竟然在同一天生病住院。因为我要做手术,家里人没有告诉我父亲因脑卒中住院的事。出院后,我第一时间赶去看望尚在住院的父亲,我怎么也不能相信,那个曾经那么健康、阳光,常和我比赛爬楼梯的父亲会突然倒下,看到蜷缩在病床上的父亲那么的虚弱和瘦小,我的眼泪夺眶而出,哥哥连忙用眼神制止了我,怕引起父亲情绪波动不利于他身体康复。

自那以后,父亲的身体再没能恢复,大脑受损、行动受限、言语不清,失去自理能力。在母亲的悉心照料下,父亲又活了两年多,于2010 年4 月28日撒手西归。我以为来日真的方长,我以为父亲能一直健康地活着……很长一段时间里,我非常自责,责怪自己太过自私,把更多的时间和精力放在小家,却疏忽了父亲的健康。责怪自己没能传承和延续父亲一生所挚爱的事业。更为遗憾的是,我永远失去了成为父亲学生的机会!

/ 作者2019 年在珠海学习留影。

父亲一生才华横溢,著作等身,却又命运多舛。他的勤勉、博爱、积极进取精神和强烈的社会责任感、使命感都时刻激励着我们,永远值得我们怀念和敬仰。逝者已矣,寄语薄纸!敬爱的父亲,但愿您在天堂没有苦难,没有病魔的缠绕,来生,来生我还做您的女儿,承欢膝下,您还让我“骑马马”,我还让您“举高高”……

最后,一首小诗,送给敬爱的父亲,惟愿天堂里的父亲安康。

怀念父亲

春风十载拂轻尘,饮泣碑前念至亲。

蛇口①氤氲思旧事,恬园②缱绻忆离人。

才高自是勤修学,笔健由来贵务真。

育李栽桃留厚德,精神遗世励同仁。

注:①父亲1992 年参加“著名诗人访问团”访问广州、深圳、珠海、以口占“泯却零丁千古泪,要从蛇口看中华”的名句,被蛇口、深圳、广州、香港各报竞相刊载。

②父亲别号“恬园主人”。