沧源岩画牛图像考释

杨亚旭

(四川艺术职业学院 文化管理系,四川 成都 610000)

沧源县位于云南西南边境,全境多山河。沧源县今属临沧专区,北、东、东南三面与耿马、双江、澜沧诸县相接,西面和西南面与缅甸掸邦接壤,总面积约4000平方公里。云南岩画按照图像内容和地理位置来进行分类可分为四个区域,分别是滇西、滇西北、滇东和滇南。沧源岩画是滇西岩画最为重要组成部分,其具体位置位于云南省沧源佤族自治县勐省、勐来乡境内。迄已发现的岩画集中分布于沧源县东北境,题材包括祭祀、舞蹈、人物、狩猎、放牧、战争、符号、手印、自然物、神衹、器物、舞蹈等,单体数量约1000余个。

一、牛图像数量与制作技法

根据《云南岩画》一书的基础资料统计显示,沧源岩画共有十个岩画点,沧源岩画面积约400平方米,可辨识图案共计1063个。其中人物最多,共有785个,占70%。其次是动物,有187个[1]。

第一个岩画点名“帕典姆”(见表1),共计有单体牛图像10个。第二个“滚壤开”岩画点和第三个“滚壤榨”岩点无;第四个岩画点“滚不搭”共分为二区,在一区最高处有1个似牛的图像(已残缺),在二区有1个,该岩画点共计牛图像2个。第五个岩画点“壤少”分为五个区,由于该区颜色偏淡,图像有一些残损,识别出1个。第六个岩画点“壤典姆”分为六个区,单体牛共有11个,另有8头身体被遮蔽的牛,共计19个。第七岩画点“壤达来”、第八“别锡嘎朴”、第九“贡不桌”和第十“帕典姆”(与第一处同名)岩画点,暂未发现牛图像。在整个沧源地区的岩画点,牛图像的个体数量共计32个,占整个区域动物类岩画的17%,其中牛图像最为集中的是第六“壤典姆”岩画点。

表1 沧源岩画牛图像岩画点数据统计

沧源所有岩画以赤铁矿作为主要颜料。从颜色上来看,所有岩画整体的颜色都呈现单一的红色。但是也存在个别岩画点如帕典姆1区、滚不搭2区出现颜色较其他岩画点偏淡、侵蚀较更严重情况,制作时间应相比其他岩画点更早。从技法上看,沧源岩画创作技法上基本一致,无论是牛图像还是人物图像均不讲究透视原理。从岩画线条来看,整体画面线条简易,以剪影式平涂为主。从画面的比例来看,图像总体面积较小、偏密。以牛图像为例,一般牛的大小在10厘米到20厘米之间,最大的也就40厘米左右。

二、牛图像类型划分

牛作为牲畜,在狩猎时代是人类重要的食物来源,在农耕时代是重要的生产工具,在人类长久历史中,牛也作为祭祀神灵和祖先的重要祭品。通过对牛图像的分类,可以进一步看牛与人群的互动关系。

沧源岩画中牛图像的形式按照其形态大致可以分为四类。第一种为单体牛图像,这一类型以“帕典姆岩画点1区和“滚不搭”岩画点2区的牛图像为例,画面中除了牛以外,还伴生有其他如人与动物的图像,但是画面牛和其他图像互动关系较弱。第二类是拴牛图。这一类型以“帕典姆”岩画点5区和“壤典姆”岩画点2区为例,画面中的牛与周围环境关系互动密切,主要表现为牛颈系绳,由数名人围绕并牵引,常见于画面主体范围中心位置。这一类型图像在诸多研究中也被命名为“剽牛祭祀”图。第三类为狩猎类牛图像。这一类型仅“帕典姆”岩画点5区出现,画面表现人物持箭围猎牛。第四类为部分牛图像,以壤典姆岩画点6区为例,画面中出现了大量的牛但是仅有牛头顶,其身体被山体遮住。此外,在沧源岩画中有大量牛角的画面,如“帕典姆”岩画点6区,这一类型画面一般为人手持牛角。从上述形态分类来看,第四类型的牛角图在岩画点中出现频率最高,共有12处。此外,第二类型的“拴牛图”在沧源共出现在7处,出现场景均为祭祀场景。其中“帕典姆”5区岩画点的拴牛图像大,下笔深,为祭祀画面场景的中心。

从牛图像的种类来看,可以分为两类,第一类以“壤典姆”2区为例,牛背脊上拱,似为“瘤牛”(见图1)。第二类以“帕典姆”5区为例,牛背平缓,牛角扁平,应为“水牛”(见图2)。

图1 沧源岩画的瘤牛

图2 沧源岩画的水牛

在西南文化中,牛作为一种视觉形象在岩画或者青铜器中都很常见。如《百夷传》(景泰云南图经本)亦云:“牛…又有牛峰如驼者。”这里的“驼峰”指的就是“瘤牛”。在云南,除了沧源岩画外,其他岩画点均未见瘤牛。

在沧源岩画中,所有可识别为瘤牛的图像均见于“拴牛图”中(见图3)。如“帕典姆”5区、“壤典姆”岩画点2区所表现的祭祀画面,均以瘤牛作为主体。

三、图像文化内涵阐释

从数量上来看,沧源岩画中,大部分的牛都出现在“拴牛祭祀”场景中,并有12处岩画点出现了牛角,且都出现在祭祀画面中,说明该民族对牛的主要用途为祭祀。虽然目前不能完全确认沧源岩画的创作族属就是佤族先民,但各种研究中均显示佤族的文化中保留了沧源岩画创作者的部分文化传统,通过将佤族文化与沧源岩画类比,可理清沧源岩画的文化内涵。

(一)牛图像文化分析

佤族是大陆、东南亚地区已知的最早居民之一,语言属南方语族的孟高棉语支。在佤语中,岩画有特定的称谓,叫做“不卓”。同时佤族也有大量关于牛的描述的熟语、儿歌、故事传说等。“司岗里”神话中也阐述了牛的重要性:“我们从此供头、剽水牛、剽黄牛,供牛头,谷子才长得好小红米也才长得好”研究者将佤族流传最为广泛的“司岗里”神话用图像学方法与沧源岩画的“出人葫芦图形”进行结构分析,发现两种文化具有高度一致性,应属于同一文化体系。在整个佤族的社会中,充斥着大大小小的祭祀活动,其中最要重要的三大祭祀活动包括是木鼓祭、人头祭、剽牛祭。其中剽牛祭都是在户外进行,在剽牛前,佤族会将牛颈部拴住牵牛绕着房子走,再进行仪式,这与沧源岩画中展示的拴牛图场景一致。

图3 沧源岩画的拴牛图

在沧源岩画中除了拴牛图以外,展示了大量的牛角图像,一种是由一人手持牛角,另一种是牛角并不持于人手,置于人前。牛角作为牛的典型特征,同样也被佤族赋予诸多含义和象征。佤族盛行的占卜中,牛角常作为一种占卜工具,将牛角掷地来占卜吉凶。此外,牛角在当地居民日常生活使用痕迹。一是用作号角,乾隆《开化府志》中就有记载“喇乌……吹角跳舞,宰牛祭祀”。其次是用作饮酒的器具。据清朝《皇清职贡图》记载:“俗嗜酒,……以角为杯。”

佤族的历史中,社会驯化和食用牛的具体时间节点无法清晰考证,但是牛作为一种文化早已渗透进佤族社会生活的方方面面,例如现在请客送礼,婚丧嫁娶等要杀牛摆宴,新迁入户也需要杀牛请客,牛头在佤族文化中也是一种财力的象征,祭祀固然也需杀牛……虽然牛的形象在佤族社会中日渐复杂,但是通过岩画、剽牛祭祀、食用、展示等等活动,可以确定牛作为一种符号,已成为了佤族民族传统文化观念的外化形式。关于沧源岩画族属问题一直存在争议,但从地域因素、岩画图像内容、神话、语言等诸多因素分析,佤族继承了沧源岩画的创作者主要文化因素是不争的事实。

(二)牛图像传播路径探讨

云南岩画除了滇东外的滇西、滇西北、滇南都有牛图像。具体区域包括滇西的沧源岩画、耿马大芒光岩画;滇西北的丽江金沙江岩画群、漾濞岩画;滇南的麻栗坡县大王岩。上述分区岩画点的牛图像都存在差异。从画面内容来看,沧源岩画和麻栗坡王岩出现水牛外,其余地方出现的牛图像均为野牛。另外,沧源岩画中除了水牛,还有其他岩画点未出现的瘤牛。从云南岩画中牛图像的种类来看,有野牛、瘤牛和水牛三大种类。野牛形象在世界各地都非常常见,如西班牙阿尔塔米拉就出现大型野牛图。野牛早在旧石器时代就有活动的踪迹,其出现时间早于瘤牛和水牛,通常认为野牛岩画绘制时间早于瘤牛和水牛。因野牛未出现在沧源岩画中,在此不做重点讨论。

水牛存在于中国众多遗址中。在云南海门口遗址中,曾发现的水牛(Bbubalis)遗存。《后汉书·南蛮西南夷传》也记载“永昌郡…徼外僬侥种夷陆类等三千余口举种内附,献象牙、水牛、封牛。”中国本土起源的水牛名为圣水牛(BubalusMephistopheles),但是目前没有相关证据证明圣水牛与现代家养水牛(Bbubalis)有基因贡献。根据考古和古遗传信息研究表明,家养水牛(Bbubalus)是由印度中部的野生水牛(Bubalusarnee)演化而来[2]。按照海门口遗址(公元前1406-前440)的时间推测,家养水牛(Bbubalus)由南亚传入云南地区时间约距今3400-2400年左右。

蜀身毒道的具体路径一直没有得到明确的证实,但是普遍认为从印度与中国的文化互动曾以东南亚作为跳板展开,并且云南与东南亚地区的文化关系来看,确实存在较密切的关联。从滇南的考古学文化上看,文山地区在新石器时代属于滇东南小河洞文化类型,其出土石器与广西西部、越南北部等的石器存在相似性。另外,越南的东山文化铜鼓也与文山石寨山型铜鼓同源,在考古学上的关系表明古代滇南与越南地区有文化上交流。文山州麻栗坡大王岩的创作年代还无法断言,部分研究资料显示与沧源岩画早期部分年代相似(沧源岩画碳14参考数据距今3040年),结合上述水牛出现在海门口遗址时间,将其与麻栗坡大王岩出现的水牛图像结合来看,滇南或是南亚通往中国的路径之一。虽然在滇西的沧源岩画中也出现了水牛的图像,但由于红河流域与沧源流域的青铜器文化、岩画图像等的差异,考虑两地分别与东南亚发生互动的可能性较大。

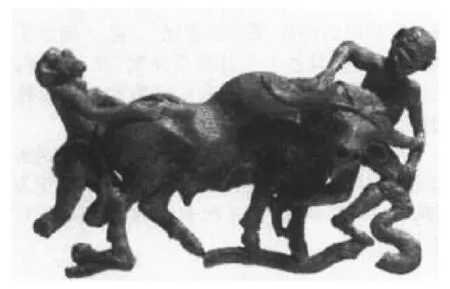

瘤牛(Bosindcus),又称为“高峰牛”,其驯化起源于距今8500年前的印度河流域。在印度河文明(IndusCivilization)中,瘤牛的视觉形象最早出现在巴基斯坦的梅尔伽赫三期(Mehrgrarh)[3]。此后作为一种常见的视觉形象,延续至印度文明鼎盛的哈拉帕(Harappa)时期。在滇文化中的“瘤牛”形象也很具代表性。滇文化常见的“瘤牛”形象多见于青铜器上,如晋宁石寨山出土的“二人搏牛”扣饰(见图4),石寨山四牛骑士的贮贝器器盖(见图5),均有瘤牛的形象。在青铜器上出现的“剽牛祭祀”场景也大多为瘤牛。

图4 晋宁石寨山出土的“二人搏牛”扣饰

图5 石寨山四牛骑士的贮贝器器盖

目前在国内还未发现原始瘤牛考古证据,研究普遍认为瘤牛是外来物种并非起源于中国。动物学研究以i1单倍型生物遗传信息作为线索,论证出现代印度瘤牛与中国瘤牛间存在亲缘关系,并推测瘤牛通过以东南亚为跳板,从印度迁移到了中国……且中国瘤牛的发源应在云南以及附近广西、西藏等地区[4]。同时,瘤牛携带的遗传信息在我国呈现从南至北递减的现象,所以瘤牛的传播路径应是从南向北展开。由于在青藏高原地区并未发现瘤牛的视觉形象,所以推测瘤牛进入内地路径更可能是以云南、广西为起点。

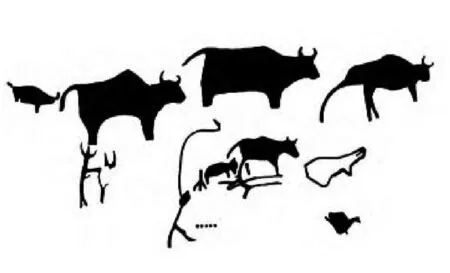

从滇西来看,佤族是跨境民族,不仅分布在云南,沧源、西盟、耿马、澜沧等地区,在东南亚等邻国的缅甸的佤邦、掸邦等地也有分布,沧源等地的佤族与东南亚地区佤族属于同一文化圈。将泰国班清文化(BanChiang)与澜沧江中、下游青铜文化进行比较,发现靴形钺(不对称钺)、椭圆銎束腰铜斧在形制上有共同点[5]。同时在泰国班普地区(BanPhudistrict),发现班清文化(BanChiang)同时期的岩画(见图6)。班普岩画从绘画风格和画面内容来看与沧源岩画的相似度也颇高。虽无法完全断言某个具体地点为蜀身毒道的入口,但滇西与东南亚早期互动或可从上述的证据链中勾勒出一条交流路径。

图6 班普岩画牛图像

四、结语

从云南岩画中牛图像的种类来看,有野牛、瘤牛和水牛三大种类。沧源岩画包含了瘤牛和水牛两种类型。遗传信息和考古资料显示,沧源岩画中的“瘤牛”的来源应与南亚相关性较大。此外,滇南的麻栗坡大王岩和滇西的沧源岩画中都出现水牛岩画,但由于红河流域和沧源流域青铜器文化差异较大,同时滇西、南与相邻的东南亚国家分别存在考古学文化等方面的证据链,不排除滇西、南存在不同路径分别以东南亚为跳板,曾与南亚发生文化互动的可能。

从图像内容来看,沧源岩画中的“拴牛图”在云南其他地区未被发现,也未出现在印度河流域文明当中,说明其图像反映的是本地文化,并在此后由佤族继承了这类图像所携带的文化信息。