新疆吉尔赞喀勒墓地出土骆驼毛纤维使用情况研究

王 丹

(中国社会科学院考古研究所)

根据考古发现可知,我国自上古时代起即有毛织物使用的现象,在不同时期的考古遗址中,不时会有毛织物纤维的出现。但是一直以来,学界存在一个误区,即往往习惯性地认为这些毛织物即为羊毛,而对其他毛织物纤维材料的认定相对不足。我们近期在对新疆吉尔赞喀勒墓地出土的毛织物样本进行系统检测时,意外发现其中有大比例骆驼毛纤维。本文拟以这批毛织物为材料,对该遗址骆驼毛纤维的使用情况加以简要分析。

吉尔赞喀勒墓地位于新疆自治区塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡曲曼村。遗址年代距今2400~2600年,文化面貌为广义的塞人(斯基泰)文化,其中出现了明显的早期琐罗亚斯德教的文化内涵,出土了大量较为珍贵的文物遗存[1]。其中在不同墓葬中共出土了18组(约56件)纺织品文物,均为较小的织物残片,除3组(7件)为丝织物外,其余皆为毛织物,本文即以此批毛织物材料为研究对象。

一、骆驼毛的大比例使用

这批毛织物残片,多呈黄色或黄褐色,目测与常见的羊毛织物极为相似,但对每件织物的经、纬线纤维进行分析时,发现其中存在着大量不同于羊毛纤维的骆驼毛纤维成分。

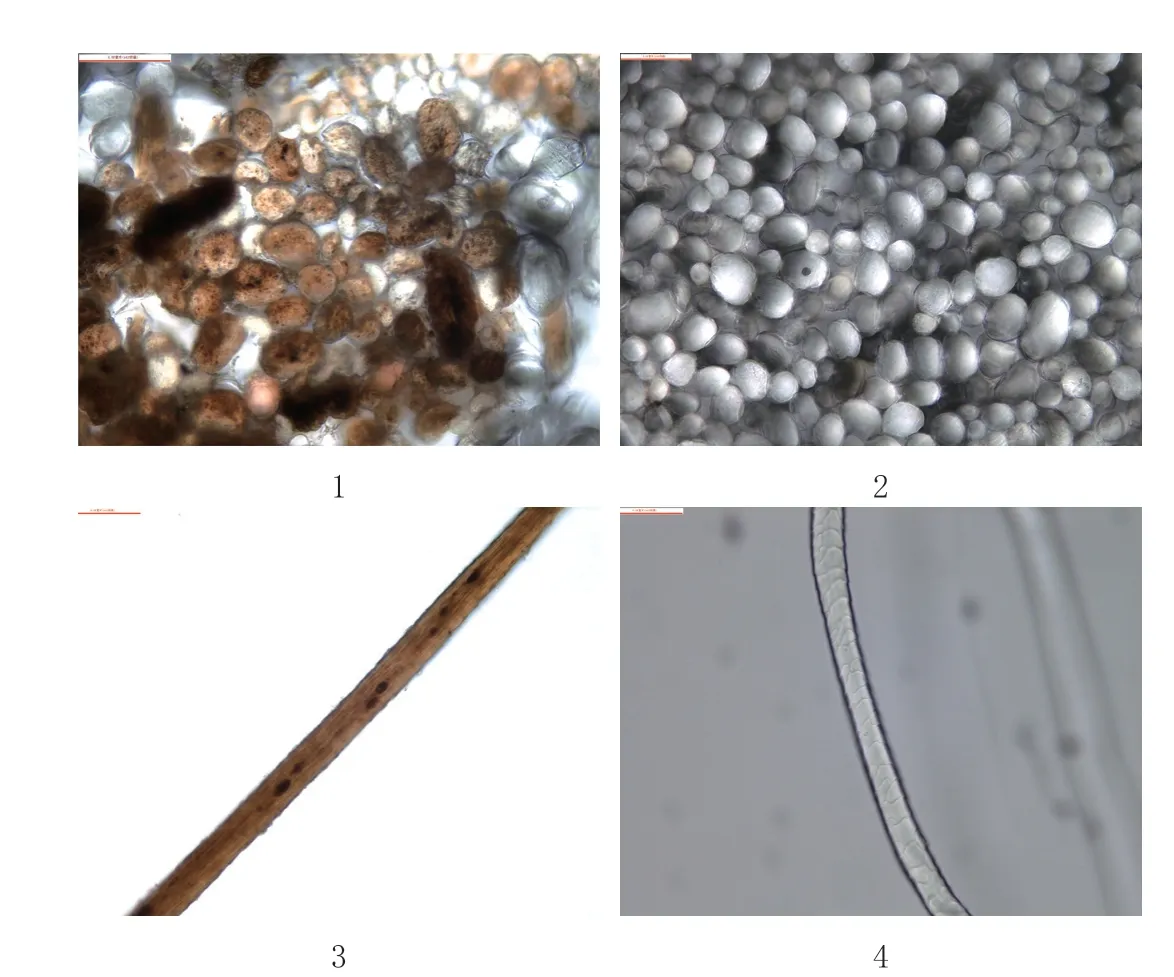

普通羊毛纤维的横截面呈圆形或近似圆形,有些有髓;纵面鳞片规整,呈环状瓦状,张角大,粗糙,有些有竖条纹。而借助于显微镜观察利用哈氏法取得的这批毛织物纤维横截面照片,可以清晰看到一些纤维的横截面呈圆形或椭圆形,有明显的褐色色素沉积,表现为纤维横截面布满褐色小点,有的有髓腔;纤维纵面鳞片不明显,可见到髓腔形成的竖条纹。这与上述羊毛纤维区别较大,而具有骆驼毛的典型特征,基本可认定为骆驼毛纤维(图一)。

图一 羊毛与骆驼毛纤维横、纵面对比

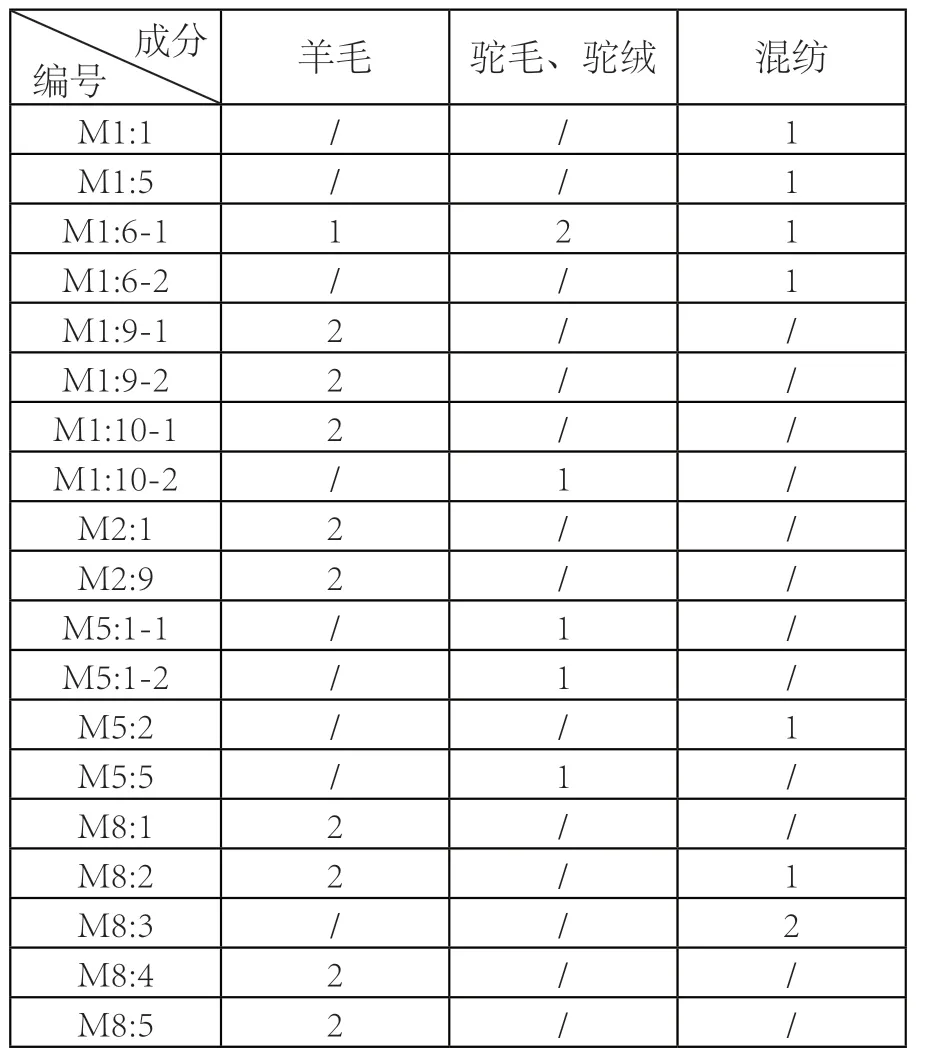

为了明晰骆驼毛使用的具体情况,我们对吉尔赞喀勒墓地出土的毛织物涉及的各种纤维分类别进行了统计(统计时,若经线与纬线纤维成分有异,则不同成分纤维各计一例;残片可判断属于同一织物的按一例计算)(表一)。

表一 吉尔赞喀勒墓地出土毛织物纤维成分表

经统计,吉尔赞喀勒墓地出土的15组毛织物实际可认定为19件织物,其使用不同成分纤维共计33例,其中羊毛纤维19例,骆驼毛纤维6例,羊毛与骆驼毛的混纺8例。该批材料中有骆驼毛纤维参与的比例高达42.4%。

骆驼毛具有保暖、防风、防霉、透气性好的特点,是一种优质的保暖材料,在我国新疆、内蒙古、青海、甘肃、西藏等地区被广泛使用。参阅文献可知,我国古代一直有蓄养和使用骆驼的情况,如《史记·匈奴列传》记载:“唐虞以上有山戎、猃狁、薰粥……其畜之所多则马、牛、羊,其奇畜则橐駞……”[2];《汉书·西域传》中关于鄯善国的记录中有“民随畜牧逐水草,有驴马,多橐它”[3]等。骆驼的使用不限于外族地区,在中原也见有,汉代宫室甚至还设立有专门负责饲养骆驼的官员,《汉书·百官公卿表》有“又牧槖,昆蹏令丞”,颜师古注曰:“牧槖,言牧养槖佗也。”[4]到了唐代,驼毛织物还作为贡品使用,《新唐书·地理志》载会州(辖境相当于今甘肃省靖远、景泰、会宁及宁夏回族自治区海原等县地)会宁郡土贡“驼毛褐”[5]、丰州(辖境相当今内蒙古河套西北部及其迤北一带)九原郡土贡“驼毛褐、毡”[6]。元代《大元毡罽工物记》中记载宫廷用毡,其原料,除羊毛外,也选用骆驼毛、牦牛毛等[7]。

早期驼毛材料的考古发现也偶有见到,如在蒙古诺音乌拉遗址被认定为东汉时期匈奴文化的墓葬中,曾出土了骆驼毛毛毡[8]。还有学者提到新疆吐鲁番阿拉沟战国墓出土了一块毛布,经纱是骆驼毛,纬纱是羊毛[9]。但在这些报导中,骆驼毛纤维织物的发现还是很有限的,像吉尔赞喀勒墓地出土的这批毛织物,骆驼毛使用比例达到42%的情况,概尚属首例。

二、羊毛与驼毛的混织与混纺

吉尔赞喀勒墓地出土的这批毛织物在纤维组成、织造方式上均较为多样。同时存在有织物经、纬线均为羊毛纤维,经、纬线均为羊毛与驼毛的混纺纤维,还有羊毛与驼毛或羊毛与混纺纤维混织等多种不同形式的织造方式。

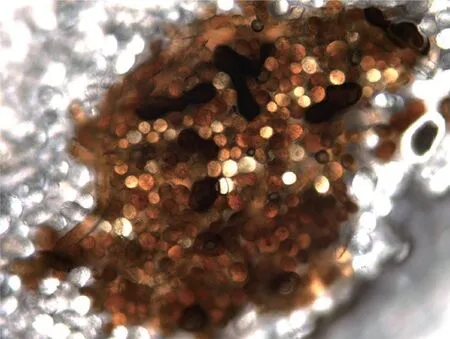

体现最为突出的如M1:6-1毛织物残片,这片织物残片残存5.5×3.6厘米。整体底色呈红色,上有绿色及褐色的条纹(其中经线呈黄色,但因经疏纬密经线隐藏不见)(图二),组织结构为单经单纬的一上一下的平纹组织。通过检测发现,这片织物的纤维成分较为复杂,其中经线经检测为纯骆驼毛纤维;纬线中红色部分经检测为羊毛纤维;纬线中绿色部分经检测为骆驼绒纤维;而纬线中褐色部分经检测为红色羊毛和褐色骆驼毛的混纺(图三)。

吉尔赞喀勒墓地不同件毛织物中羊毛纤维与骆驼毛纤维混合的比例也不一致,分析大概当时没有固定的配比原则,有的可能就是为了取骆驼毛的颜色,形成褐色效果(图四、五)。

此外,在这批材料中还没有出现一块织物的经、纬线均为纯骆驼毛的例子。有学者指出:“汉以前,由于采集分离驼绒技术不过关,纺出的驼毛绒纱质量不高,一般多用来和羊毛混织。”[10]这种说法可能是有道理的,至少吉尔赞喀勒墓地出土的这批毛织物的情况与之相符。但是吉尔赞喀勒墓地出土毛织物的分析表明,早期羊毛与驼毛的混合方式,不仅有混织,还有混纺,而且不止一例。

三、驼绒纤维的使用

图二 M1:6-1 毛织物残片

图三 M1:6-1 褐色纬线横截面(400×)

图四 M8:2 混纺毛织物残片

图五 M8:2 褐色纬线横截面(400×)

图六 M1:6-1 细部照(35×)

图八 M5:1-1 毛线团

图九 M5:1-1 驼绒纵面(400×)

另外,我们还发现吉尔赞喀勒墓地出土的这批毛织物有单独使用骆驼绒的现象。骆驼绒是指骆驼的绒毛,与骆驼被毛相比其纵面毛鳞片更为幼小且不明显,纤维细度更细。现代国家标准GB/T 21977-2008(骆驼绒)规定骆驼绒的直径在40微米及以下[11]。较之驼毛,驼绒的纺织效果也相对更佳,具有轻、柔、暖的优良特点。

吉尔赞喀勒墓地出土的这批毛织物,无论是纯驼毛纤维还是驼毛与羊毛的混纺纤维,多为驼毛与驼绒的混合使用,即一根毛线中骆驼被毛与骆驼绒毛往往同时存在,据显微测量,单根纤维的直径从5、6微米到60、70微米的都有,这说明取毛时并没有特别将驼绒与被毛分离开。

但其中有两例较为特殊。一例是M1:6-1纬线中的绿色部分,通过显微观察可以看到,其纤维构成较为均匀纯净,单根纤维直径均在27~30微米,按现代纺织标准可确定为驼绒纤维(图六、七)。

另一例为标本M5:1-1毛线团,这种毛线外表呈朱红色,而线芯内部呈淡黄色,可能制造时是先捻好线再染色,染料没有渗透至编织线内部。从毛线的纤维纵面可以看出,这种毛线的制作似乎经过人为控制,其纤维取用的均是较为纯净的骆驼绒。毛线团共有4个,为了确保研究的准确性,我们将4个标本分别取样检测,结果显示:一号线团,纤维直径18~23微米;二号线团,纤维直径8~13微米;三号线团,纤维直径12~25微米;四号线团,纤维直径14~20微米。除了一号线团混入极少几根略微粗壮绒毛,直径也控制在40微米以内外,其余几例均极为均匀,不仅可断定为骆驼绒纤维,且应属于驼绒中较细的部分(图八、九)。由于相关材料的欠缺,这种毛线团的使用方式尚不得而知,但是从其制作的精细程度上推断,一定是具有某种特殊含义。据发掘者推断或可能与早期琐罗亚斯德教的宗教活动有关[12]。

以上这两例驼绒纤维,与同遗址出土的其他骆驼毛纤维织物对比,显然是经过人为筛选的,虽然无法排除这种纤细而纯净的驼绒采集于骆驼的幼小个体,或者是骆驼的某些特定部位;但是也不能否认,存在当时即已掌握了驼毛、绒分离技术,有意剔除被毛留下驼绒的可能性。

关于纯骆驼绒毛开始使用的年代,有学者研究认为“我国最迟在汉代,就能分离出可供纺织的驼绒纤维”[13]。也有学者认为直到“南北朝以后,采集分离技术有了进步,纯驼毛绒制品才逐渐多起来”[14]。吉尔赞喀勒墓地出土的毛织物中这几例驼绒的使用,虽不能断定当时驼绒分离技术已成熟,至少可以说明人们在生产实践中已经有了分别使用绒、毛的概念。此次发现或可将人们使用驼绒的年代提前到战国时代,这在纺织技术史上是一个很大的进步。

四、结语

吉尔赞喀勒墓地所在的帕米尔高原不仅是亚欧大陆巨大地理区域的接界处,还是亚欧大陆几大语族、各大文明的交汇点,也是古代主要文明区域文化交流最大、最重要的高原通道。此次在吉尔赞喀勒墓地首次发现如此大比例使用骆驼毛的现象、驼毛与羊毛混织混纺的多样织造方式,特别是发现了纯净驼绒的使用,都是在以往的考古发掘中没有被注意到的。这为我们了解在距今2600~2400年,我国早期新疆地区乃至西部地区骆驼毛的使用历史、畜牧业发展情况、社会生活方式、技术发展水平等,提供了难得的实物资料,同时为我国早期纺织服饰史、科学技术史、民族文化交流等方面的研究,提供了一定的帮助。

[1]中国社会科学院考古研究所新疆工作队,新疆喀什地区文物局,塔什库尔干县文物管理所.新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地2014年发掘报告[J].考古学报,2017(4).

[2]司马迁.史记:匈奴传[M].北京:中华书局,2011:2879.

[3]班固.汉书:西域传[M].北京:中华书局,2011:3876.

[4]班固.汉书:百官公卿表[M].北京:中华书局,2011:729.

[5]欧阳修.新唐书:地理志[M].北京:中华书局,2011:973.

[6]同[5]:976.

[7]陈维稷.中国纺织科学技术史[M].北京:科学出版社,1984:398.

[8]梅原末治.蒙古ノイン·ゥラ發見の遺物[M].东京都:东洋文库,1960:64.

[9]同[7]:142.

[10]赵翰生.中国古代纺织与印染[M].北京:商务印书馆,1997:86.

[11]GB/T 21977-2008.骆驼绒[S].北京:中国标准出版社,2008.

[12]同[1].

[13]同[7]:143.

[14]赵承泽.中国科学技术史:纺织卷[M].北京:科学出版社,2002:143.