堕罗钵底双手施说法印立佛图像研究*

马 冲

(广西艺术学院 东南亚美术研究中心,广西 南宁 533007)

暹罗美术史的两个高峰是堕罗钵底时期的双手施相同手印的佛像和素可泰时期(1238-1356 年)的“行走佛像”,前者选择、借鉴、吸收了南传佛教的精髓,而“佛像黑色的面部保留了孟人的民族特性,且双手执行相同手印与高度的程式化”①Aschwin Lippe, “A Dvaravati Bronze Buddha from Thailand,” The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol.19, No.5, 1961, pp. 125-132.。后者因为释迦牟尼的生活以传教和流浪为插曲,“佛陀必须通过移动,以便在各地为各种生活事件建立未来朝圣的地点”②Robert L. Brown, “God on Earth: The Walking Buddha in the Art of South and Southeast Asia,” Artibus Asiae,Vol.50, No.1/2, 1990, pp. 73-107.。堕罗钵底美术中佛像施相同手印的成因是本文讨论的核心问题。任何风格的衍生都不是凭空出现,我们需要追问其产生的过程或过渡问题;而时代的风尚和外部因素的影响,使得母域文化在承接前人衣钵“求异”中发展,具有鲜明的本土色彩。

一、早期印度化美术中的立佛

公元2 世纪或3 世纪,泰国进入印度化时代①吴虚领:《东南亚美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第181 页。。早期的印度化国家有金邻、顿逊,泰国中部地区为佛统、布库、呵叻、佛丕、乌通,南部地区为猜耶;而堕罗钵底王国曾隶属于扶南②“孟族的堕罗钵底王国”,参见G·赛代斯:《东南亚的印度化国家》,蔡华、杨保筠译,北京:商务印书馆,2008 年,第132 页;“堕罗钵底时期的历史情境”,参见严智宏:《南传佛教在东南亚的先驱:泰国堕罗钵底时期的雕塑》,《台湾东南亚学刊》2005 年2 卷1 期,第12 页;“扶南时期泰国境内的小国”,参见段立生:《泰国文化艺术史》,北京:商务印书馆,2005 年,第31-40 页;A.B.Griswold, “Imported Images and the Nature of Copy in the Art of Siam,” Artibus Asiae, Supplementum, Vol.23, Essays Offered to G.H.Luce by His Colleagues and Friends in Honour of His Seventy-Fifth Birthday, Volume 2: Papers on Asian Art and Archaeology, 1966, pp. 37-73.。公元4-5 世纪,呵叻的青铜佛像(图1)显示了阿努拉德普勒(Anuradhapura)风格:面部圆润,满头裸卷、三叉式火焰顶端式,脖有三折,袒露右肩,双臂屈伸于胸前,右手作说法印,左手向上轻提袍边。同样,在暹罗发现的靠近马来边界的双溪哥乐(Sungai Golok)挖掘的“立佛”③A.B.Griswold, “Imported Images and the Nature of Copy in the Art of Siam,” Artibus Asiae, Supplementum,Vol.23, Essays Offered to G.H.Luce by His Colleagues and Friends in Honour of His Seventy-Fifth Birthday,Volume 2: Papers on Asian Art and Archaeology, 1966, pp. 37-73.(图2),虽生铜锈,但仍能见平滑的卷发,顶髻缓缓突起,右手施说法印,左手握住部分衣袍,自然显现半U字形袖口。与前者具有相近的属性,都是一手施印,一手半抓衣袍,且双臂半屈于胸两侧。“两者很可能制作于锡兰,且创作于相似的年代,不幸的是,其破损的程度掩盖了一些重要信息”④René Grousset & Jeannine Auboyer, De L'Inde au Cambodge et à Java, Monaco: Les Documents d'art, 1950,p.21; Pierre Dupont, L'archéologie mône de Dvāravatī, Paris: École Française d'Extrême-Orient, 1959,pp.336-337.。

图2 立佛, 青铜,高55 厘米,那拉迪瓦萨省,暹罗巴努班杜·尤佳王子殿下收集

“大约公元6 世纪初出现的堕罗钵底(堕和罗、投和),是一个地域更为广阔、经济和政治都更为发展的孟人国家,地理位置在今湄南河的中下游,首都可能在今佛统。”⑤贺圣达:《东南亚文化发展史》,昆明:云南人民出版社,2010 年,第79 页。从佛统、呵叻出土的石佛像看,堕罗钵底是文明程度较高的国家,但在9 世纪,由于吴哥文化的侵入及战乱,渐趋衰落。“为了抗击高棉人的侵扰,以庸那迦清盛国为中心的清盛国于公元773 年建立,公元857 年,泰国北部‘孟标’出现泰族王国,起兵击败吴哥军队,使泰国北部的泰人摆脱了高棉人的控制。”⑥贺圣达:《东南亚文化发展史》,昆明:云南人民出版社,2010 年,第81 页。笔者在考察兰那艺术时,在清迈国家博物馆见过三个头戴王冠、双手施无畏印的立佛,是华富里时期的作品,发现于碧差汶(Petchabun)的玛哈塔寺(Mahathat),从风格上看,应是堕罗钵底的艺术形式与吴哥形式的结合物。

“佛统发现的小型佛像(图3),是6 世纪末期的堕罗钵底学院的古物。早在5 世纪,堕罗钵底便在阿玛拉瓦蒂或锡兰人的指导下兴起混合的传统,并由外来的艺术家指导当地学徒与创办图像制作的学院,他们在暹罗和马来边界都有作坊”①A.B.Griswold, “Imported Images and the Nature of Copy in the Art of Siam,” Artibus Asiae, Supplementum,Vol.23, Essays Offered to G.H.Luce by His Colleagues and Friends in Honour of His Seventy-Fifth Birthday,Volume 2: Papers on Asian Art and Archaeology, 1966, pp. 37-73.。图4 发现于离图2 不远的南暹罗宋卡省,右手施说法印,左手握袍,亦是呈现半U 字形的袖口。呵叻、佛统等地出土的施说法印的青铜立像,高度约在17 厘米到50 厘米之间,或许是印度商人带到此地和他国艺术家指导当地匠人创造的,尽管风格可追溯到马图拉、笈多、阿玛拉瓦蒂时期。

图3 立佛, 青铜,高17 厘米,佛统府,暹罗巴努班杜·尤佳王子殿下收集

图4 立佛, 青铜,高约50 厘米,宋卡府,暹罗巴努班杜·尤佳王子殿下收集

堕罗钵底美术之前的塑像,暗示了由单手施印向双手施相同印的趋势,即由右手施说法印,左手握袍形式向左右皆施说法印的转变,早期印度化美术的铺垫使得堕罗钵底双手施相同手印的主流模式成为可能,这是双手施说法印立佛得以显现的第一个缘由。

二、堕罗钵底时期的“对称”元素

早期印度化作品中,乌通出土的赤陶“牵着猴子的男孩像”,在法国考古学家博伊斯莱尔(Jean Boisselier)看来:是约5 世纪由当地制作的建筑饰件①吴虚领:《东南亚美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第182 页。。男孩体态保持严格的对称性和正面效果,双臂天然垂于大腿两侧,左右小臂为五环臂钏,可视的腰间的珠形饰带为十颗,而双手亦呈露出相当的握绳状。另一个与之类似的作品是现存于沃尔特斯艺术博物馆的“立姿人物”(图5),头饰半圆形帽,面部丰腴饱满,耳朵捏成麻花状,颈戴大型环状饰品;身体呈宽肩束肚阔腰状态,腹部外突;两臂饰有四环臂钏,手指放于腰两侧,腿部以下残缺。手的比例、位置和手镯的形状表明与毗湿奴早期石像的联系,也许是在6 世纪②参见沃尔特斯艺术博物馆(The Walters Art Museum)官网对该图像的阐释:The proportions, position of the hands, and form of the bracelets suggest a connection with early stone images of Vishnu and a comparable date, perhaps in the 6th century.。

图5 立姿人像,赤陶,8.9×5.4 厘米,5-7 世纪,乌通,沃尔特斯艺术博物馆

曼谷国立博物馆藏的“法轮”(图6),是堕罗钵底7 世纪至8 世纪的石雕:主像③该形象为是苏利耶(Surya),因为曼谷国家博物馆所藏柬埔寨8-9 世纪罗莱寺(Prasat Lolei)的“九个行星神”中有类似的形象;但若依靠两侧的对立形象判断,也可能是降三世明王(Trailokyavijaya),即阿閦佛,似乎又缺少一上一下的说法印姿势。见J.J.Boeles, “Two Yoginis of Hevajra from Thailand,” Artibus Asiae, Supplementum, Vol.23, Essays Offered to G.H.Luce by His Colleagues and Friends in Honour of His Seventy-Fifth Birthday, Volume 2: Papers on Asian Art and Archaeology, 1966, pp. 14-29.和法轮均匀与平衡,前者面部作沉思状,双手紧握相同的棍棒物,结跏趺坐于矩形底座上,基座上雕刻的水纹比例和谐;其两侧明显是背对法轮的佛陀形象,螺发为卷状,以主尊为中心轴对称分布。“伽梵婆提”①其造型倒是可以与6 世纪末和7 世纪初在柬埔寨过梁的迦楼罗相比较,同时,在堕罗钵底早期“佛陀和助手立于兽主(Pasupati)”的图像中,功用为佛陀坐骑。(Gavampati) (图7)再现的是一个圆滚滚的胖和尚,其功能未知。面部丰腴,圆脸、大眼、扁鼻、厚唇,为典型的孟人风格;长耳及肩,双臂不局促的放于腰前,微突的胸部和肉嘟的腹部使得作品稚拙和朴实;腿部与肚脐折合成平台状,增添诞异色彩。

“6 世纪以前,泰国南部及马来半岛北部,成为扶南的属国;在9 世纪,孟人国被真腊所征服。”②中山大学东南亚史研究所编:《泰国史》,广州:广东人民出版社,1986 年,第14 页。真腊的扩张破坏了堕罗钵底的传统,使得晚期的佛像带有吴哥色彩,如“那伽护卫佛陀”(图8)。虽然那伽的身姿残缺,但可以看出为七头文鳞盲龙③释道宣:《释迦氏谱》,高丽大藏本,第35 页。,以最中间的头骨为中心,在佛陀面部围成风帽形式,借此对抗暴风雨的临近,保护佛陀免受雨水的侵蚀。

图6 教义之轮,石制,高72 厘米,曼谷国立博物馆

图7 伽梵婆提, 赤陶,7.3×4.7×4.8 厘米,7 世纪,沃尔特斯艺术博物馆

在建筑方面,布局展现出严格的对称性和正面性,如呵叻那空叻差是玛(Nakhon Ratchasima)的柯克城堡(Prasat Muang Khaek),中心围墙北部偏右角落地基的饰带明显是外折形,兼具平衡与相称的效果。而“堕罗钵底早期的城市以那空沙旺(Nakhon Sawan)的占森(Chansen)为代表,呈椭圆形,外面围绕一至两条护城河。”④吴虚领:《东南亚美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第187 页。占森考古遗址的发掘,“提供了泰国中部早期文化发展与扶南地区文化发展之间的关系,论证了扶南对其文明的影响。”①Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia, Honolulu: University of Hawaii Press, 2019, p.64.扶南古都室利提婆,发现一座公元5 世纪的古代寺庙,“其中佛塔塔身高约12 米,系用砖砌,既基部四方,有门四道”②姚桐、许钰:《古代南洋史地丛考》,北京:商务印书馆,1958 年,第145-153 页。。泰国东北部那空拍侬(Nakhon Panom)的普拉泰特拍侬塔(Phra That Panom)③普拉泰特拍侬塔的位置及名称,借鉴了吴虚领先生的翻译。参见吴虚领:《东南亚美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第190 页。与北部的库库寺④Betty Gosling, Origins of Thai Art, Bangkok: River Books, 2004, p.162.的佛塔有较高的相似性,即都是堕罗钵底晚期的建筑形制,而且整体和每一层都保持严格的对称性,相异的是,前者塔身无佛像,后者有镀金的佛像,每面三个佛像,共四面,每层皆同。由上可见,扶南对暹罗部分地域建筑具有持续影响即保持对称匀衡状。堕罗钵底的城市布局受扶南奥埃奥(Oc-eo)的建制影响,而山岳崇拜和水利建设亦源于后者。室贴(Si Thep)大塔底部的守护神为灰泥塑像:其面部狰狞、瞪大眼睛,耳饰大型环状物,张开肥硕的双臂,收缩腹部、稳稳地蹲踞在地面上,整体上展示力量、敦实和对称感。

图8 那伽护卫佛陀,青铜,高16.1 厘米,10 世纪,沃尔特斯艺术博物馆

堕罗钵底时期立佛施印可分三种:一是右手施无畏印,而左手自然垂下或施与愿印,“这是继承了属于印度教初期的手印,其他大部分手印很晚才在艺术作品中得到表现。”⑤施勒伯格:《印度诸神的世界——印度教图像学手册》,范晶晶译,上海:中西书局,2016 年,第184 页。二是右手施说法印,左手握住部分袍边,此类模式可追溯到笈多式佛像,甚至可上溯2 世纪的马图拉雕刻,如5 世纪贾马尔普尔出土、新德里总统府藏的红砂石制马图拉佛陀立像与434 年戈文德纳加尔出土、马图拉政府博物馆藏的红砂石制马图拉佛陀立像⑥马图拉时期的立佛图像的详细信息,皆是源于王镛先生的著作。参见王镛:《印度美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第167-169 页。,左手皆握袍。三是双手同时举起,施说法印的新形式。双手施说法印在双手施相同手印中处于支配地位,而在之后的罗斛时期,双手施无畏印且有法轮图案的立佛接替双手施说法印立佛成为双手施相同手印的主体部分。

在11 世纪的密宗披迈寺圣堂西门入口门楣上的“立佛”⑦Hiram W. Woodward, “Some Buddha Images and the Cultural Developments of the Late Angkorian Period,”Artibus Asiae, Vol.42, No.2/3, 1980, pp. 155-174.,头戴皇冠、双手施相同手印,代表着堕罗钵底早期美术传统已被高棉风格所取代。因为“堕罗钵底佛教非常强大,甚至高棉占领期间,在华富里、湄南山谷(Menam)占有非常明显的优势”①George Cœdès, “Les Môns de Dvāravatī,” Artibus Asiae, Supplementum, Vol.23, Essays Offered to G.H.Luce by His Colleagues and Friends in Honour of His Seventy-Fifth Birthday, Volume 1: Papers on Asian History,Religion, Languages, Literature, Music Folklore, and Anthropology, 1966, pp. 112-116.。如拉尔夫·林顿所说:“公元11 世纪以后再没有大量的从印度迁入的印度教徒和佛教徒。土著文化和外来文化成分融合积累发展,印度教习俗和佛教习俗也积累融合起来。”②朱凡杰:《论古代孟人文化对泰人文化形成的影响——堕罗钵底时期个案研究》,硕士学位论文,云南大学,2019 年6 月,第26 页。也就是说,若在堕罗钵底还存在印度商人或传教士,到其中后期便大大减少,而本土文化的影响力亦得到显著加强,所以当我们追寻双手施相同印的图式来源是找不到的,它的产生是外来文化与土著文化交织的产物。自此,双手施相同印的范式成为其他东南亚国家的图式来源。

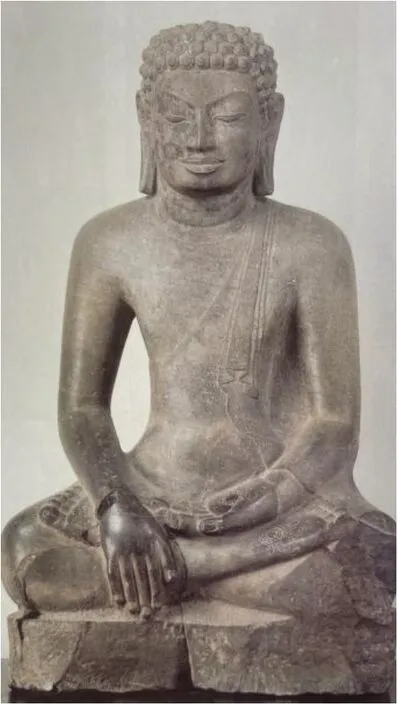

正是孟人对“均衡”和“对称”的崇尚,导致第三类“双手作相同手印立佛”的出现,这是其产生的第二个原因;哪怕不是身躯对称的佛陀,也显示出对称元素。曼谷国立博物馆藏9 世纪的石雕“佛陀坐像”(图9):面部颐方,螺发、无肉髻,颈有三折,袒露右肩,结跏趺坐且双手双脚皆有法轮图案,显示了孟人艺术家对于对称的偏爱,正是时代的诉求,使得堕罗钵底出现大量双手施相同印的立佛。克利夫兰艺术博物馆藏7 世纪的“佛陀以手示教”(图10)、大都会博物馆藏8 至9 世纪佛统的“立佛”(图11)、沃尔特斯艺术博物馆所藏两幅8 至9 世纪“立佛”(图12)、曼谷国立博物馆藏8 至9 世纪的青铜“立佛”,普遍的特点为螺发、高肉髻,面部饱满,眉毛似盘旋的燕子,耳朵扁长;宽肩、双手施说法印,衣袍呈U 字形,两侧有竖直的“襟翼”①襟翼,即从佛陀腿部的“U”形衣袍绕过施手印的双手,垂下的尖角状物。参见Aschwin Lippe, “A Dvaravati Bronze Buddha from Thailand,” The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol.19, No.5,1961, pp. 125-132.。

图9 佛陀坐像,石雕,高73厘米,9 世纪,曼谷国立博物馆(取自吴虚领:《东南亚美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第194 页)

图10 施说法印立佛,青铜,高21 厘米,7 世纪, 克利夫兰艺术博物馆

图11 立佛,有镀金痕迹的青铜,68.6×26×13.7厘米,8-9 世纪,佛统府,大都会博物馆

图12 立佛,青铜,高39.5 厘米,8-9 世纪,沃尔特斯艺术博物馆

如前一章所说,早期印度化美术中的右手施说法印,左手握袍是双手施相同印的过渡形式,预示双手施说法印、无畏印、触地印的出现或强调其出现的必然性。在普里拉米亚(Puriramya)的王巴拉特(Wang Balat)发现的立佛(图13)——螺发、肉髻缓缓凸起,面部是典型的孟人特质(大眼、扁鼻、厚嘴唇),袒露右肩;虽然手部残损,但仍能辨认出双手施相同手印且呈现出经膝盖往上绕过小手臂的半U 字形袖口,若从侧视图看,双脚被隐藏起来,因为整体符合人体比例,从而展现出艺术风格的变化:单手施印,右手握袍,袒露右肩,半U 字形衣袍——双手施相同印,袒露右肩,半U 字形衣袍——双手施相同印,着通肩衣,U 字形衣袍。另一个例子是在佛统挖掘的青铜立像,展现出相似的征候,需要说明的是很多堕罗钵底的佛像来自巴努班杜·尤佳拉王子②Prof. H.R.H. Prince Bhanubandhu Yugala (1949-1951).的收藏。前者源于7 世纪,是粗略加工的作品,衣袍含糊的摆在前方;后者是8 世纪的杰作,“其身体的姿势和塑造手法显示出后期笈多美术的影响,二者都以锡兰范式为摹本的复制品,在半岛工匠的帮助下完成”①A.B.Griswold, “Imported Images and the Nature of Copy in the Art of Siam,” Artibus Asiae, Supplementum,Vol.23, Essays Offered to G.H.Luce by His Colleagues and Friends in Honour of His Seventy-Fifth Birthday,Volume 2: Papers on Asian Art and Archaeology, 1966, pp. 37-73.。

图13 立佛,青铜,高16厘米,王巴拉特,普里拉米亚省,曼谷国立博物馆

图14 是南印度纳加帕蒂(Nagapattinam)学派引进的②A.B.Griswold, “Imported Images and the Nature of Copy in the Art of Siam,” Artibus Asiae, Supplementum,Vol.23, Essays Offered to G.H.Luce by His Colleagues and Friends in Honour of His Seventy-Fifth Birthday,Volume 2: Papers on Asian Art and Archaeology, 1966, pp. 37-73.,尽管出处未知,有学者通过衣袍的缠绕方式推测为10 世纪③参见T.N. Ramachandran, The Nāgapaṭṭiṇam and other Buddhist Bronzes in the Madras Museum, in The Superintendent, ed., Madras: Bulletin of the Madras Government Museum, 1965, p.39.,但笔者倾向于6-7 世纪,即在早期印度化美术中盛行的“右手施说法印与左手握袍”这一风格之后,在双手施相同手印且衣袍呈现U 字形之前。曼谷国家博物馆藏,乌通出土的两幅青铜立佛:二者皆是8 世纪后半叶的作品,双手施说法印,U 字形衣袍,呈绝对对称的姿态,双脚的线刻脚趾不分明。不同的是前者(图15)有火焰式头光,后者(图16)是缺席的。不论是面部的五官刻画、手部的灵动表现,还是衣袍下端的层次和转折,前者的塑造能力比后者强。

图14 立佛,青铜,高约20厘米,曼谷,巴努班杜·尤佳拉王子殿下收集

图15 立佛,青铜,乌通,苏巴纳普尔省,曼谷国立博物馆

图16 立佛,青铜,乌通,曼谷国立博物馆

总的来说,除了早期印度化美术中立佛的单手印、一手握袍程式向堕罗钵底施相同手印发展外,孟人艺术家对“对称”的偏爱,在建筑、饰件,宗教与世俗题材的作品中发挥的淋漓尽致,而双手施说法印的U 字型衣袍的立佛可看作为右手施说法印的半U 字型衣袍的立佛的对称化表现,这也是堕罗钵底时期出现大量双手施说法印立佛的第二个原因。由此引发的双手施说法印的意义问题,是否为“三十三天降凡”图式即为下文讨论的问题。

三、双手施说法印并非“三十三天降凡”

堕罗钵底时期有众多表现双手施相同印的佛陀。如前章所述,可划为三类,而第三类又可分:双手施说法印立佛单体形式与双手施说法印及其助手的形式——前者引发的争论为双手施说法印的功能问题与图式所对应的原典,后者涉及佛教与印度教的关系问题及所骑异兽到底为何物。

在吴虚领看来,双手施说法印的立佛是堕罗钵底后期立像发展的程式,即“从三十三重天而降”④吴虚领:《东南亚美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第193 页。;严智宏⑤严智宏:《南传佛教在东南亚的先驱:泰国堕罗钵底时期的雕塑》,《台湾东南亚学刊》2005 年2 卷1 期,第23 页。与丹隆亲王(Rajanubhab)则认为:“一手作说法印为释迦牟尼说法时所结,而双手各作说法印是表现佛陀到‘三十三天’为母说法后,下降回到人间的情景。”①Rajanubhab, HRI Prince Damrong, Monuments of the Buddha in Siam, Bangkok: Siam Society, 1973, p.48.王镛:《印度美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第136 页。薇珊特妮·年宋女士与拉采妮·安洁伦女士在《各种姿势的佛像》一书中,认为双手施说法印为佛陀降落时结的法印,“表示宣讲佛法,即三十三天降凡。”②นนนนนนนนนนน นนนนนนนนน, นนนนนนนนนนนน นนนนนนนนน, นนนนนนนนนนนนนนนนนน, นนนนนนนนนนน: นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน, นนนน, p.60.诚然,“三十天降凡是佛陀一生中伟大事迹的一个”③王镛:《印度美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第136 页。。但笔者认为,由于双手施说法印的立佛因缺少关键道具“宝阶”,大梵天与帝释天的陪同而无法构成“三十三降凡”。

萧齐昙景译孝经《摩诃摩耶经》中有:“尔时世尊此偈已,与母辞别下蹑宝阶。大梵天执盖随从,释提桓因及四天王侍立左右……并余比丘比丘尼优婆塞优婆夷,集在宝阶而来迎佛。”④参见中华电子佛典协会(CBETA):《大正新修大藏经》 第十二册No.383《摩诃摩耶经》卷上,(萧齐)昙译,第1005-1015 页。经文上篇讲述佛陀感念摩耶夫人生恩,为其说法以求正果,而后经三道宝阶回归祇桓精舍的情景。佛陀从忉利天降凡需借助“宝阶”和众人的迎接,才可完成这一动作。同样唐代提云般若译《佛说大乘造像功德经卷》包含:佛陀为母说法三月,令诸天远离苦难。“尔时毗首羯磨天并诸天众,知佛将欲下阎浮提,作三道宝阶,从僧伽尸城至忉利天,阶中道琉璃所成,两边阶道悉用黄金,足所践处布以白银,诸天七宝而为间饰”;又有“尔时世尊从天初下,足蹈宝阶。梵天在右,手执白盖;帝释在左,手持白拂”;亦有“尔时世尊足蹈宝阶,次第而下,至于半路。四天王即于其所,广设供养。”①参见中华电子佛典协会(CBETA):《大正新修大藏经》第十六册No.694《佛说大乘造像功德经》卷上,(唐)提云般若译,第790-796 页。我们可以看到,国王大臣与四部众对佛陀的供养并请求造像以彰显世尊的功绩;“宝阶”是区别于凡人众生的要素,它必不可少的,亦是其降凡的必要条件。

在玄奘游历“劫比他国”时,提及当地学习正量部佛教,在都城东二十余里有大寺院。在《大唐西域记》卷第四“十五国”篇记载:“寺院大墙内有三宝阶,南北排列,向东而下,是如来佛从三十三天降还人间的地方。当年如来佛从胜林起身,上升天宫,居住在善法堂,为其母亲说法。”②原文为:伽蓝大垣内有三宝阶,南北列,东面下,是如来自三十三天降还所也。昔如来起自胜林,上升天宫,居善法堂,为母说法。过三月已,将欲下降,天帝释乃纵神力,建立宝阶。中阶黄金,左水精,右白银。如来起善法堂,从诸天众,履中阶而下。参见(唐)玄奘、辩机:《大唐西域记校注》,季羡林等校注,北京:中华书局,1985 年,第416-423 页。当佛陀为母讲法完毕后,帝释天通过神力建造中间为黄金,左右为水晶、白银的三层宝阶。紧接着帝释天和梵天随侍佛陀从中阶而下,前者执宝盖在左,后者执白拂在右。佛陀回到人间必须步履宝阶,有胁侍陪同从忉利天至精舍。

在印度加尔各答博物馆的巴尔胡特风格的浮雕“三十三天降凡”(图17),画面的中央有三道竖直的宝阶,中部略宽于两侧,在起始位置用“佛足”、左边的菩提树、台座代表佛陀的存在。宝阶周围是众多的神灵和信众。这是最早以象征手法表现佛陀降凡的作品。巴基斯坦斯瓦特博物馆藏“佛陀从忉利天降下”(图18),同样展现了三道宝阶,左右被侍从占据,而中间宝阶上部菩提树和下端双足暗示佛陀,其前方为舍利弗跪姿迎接佛陀。早期的印度艺术中,“尤其是公元1 世纪之前,佛陀从来没有以人的形式表现,而是通过象征物再现”①Ananda K. Coomaraswamy, “The Origin of the Buddha Image,” The Art, Vol.9, No.4, 1927, pp. 287-329.。犍陀罗时期3 世纪的“三十三天降凡”(图19)浮雕,表现的是佛陀在帝释天和梵天的陪同下从忉利天下降的场面,而身后雕刻的是三道宝阶。作者巧妙地将主要人物重复显现,以强化其拾级而下的过程,主尊头部顶髻缓缓突起,圆形脸,身着通肩式袈裟或称为长袍“托格”②王镛:《印度美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第87 页。(toga),褶皱厚重,纹路清晰。右手施无畏印,左手垂下轻提衣袍。马图拉政府博物馆的“佛传图”(图20):主佛和胁侍以三道宝阶分隔,而前者右手施无畏印,左手握部分衣袍。综上所述,“三十三天降凡”所重视的是其通过宝阶从忉利天降到精舍的进程。

图17 三十三天降凡,红砂石,高57 厘米,公元前1 世纪,加尔各答博物馆

图18 佛陀从忉利天降下,高36 厘米,公元前3 世纪-1 世纪,孔雀王朝,斯瓦特博物馆

图20 佛传图,红砂石,68×107×5 厘米,2 世纪或3 世纪,马图拉政府博物馆(局部)(取自王镛:《印度美术》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第136 页)

当我们回望堕罗钵底美术中“双手施说法印”的立佛,不论是浅浮雕,还是青铜、灰泥、石制的佛陀,“宝阶”是缺席的,尤其是单独的佛像,甚至梵天和帝释天二胁侍亦消失了,它所对应的原典是不存在的。即便是二胁侍的立佛(图21、22),也不能说是“三十三天降凡”,因为宝阶的缺席无法构成其从忉利天下降的必要条件,而在经文中佛陀需要历时三道宝阶,才可回到祇桓精舍。然而,堕罗钵底的双手施说法印的立佛受到后笈多的影响,而笈多是犍陀罗、马图拉艺术的发展,这是线性的历史性发展过程。在其晚期,即“9 至11 世纪占支配地位的是帕拉瓦晚期和早期朱罗王朝艺术的南印度风格”①Bhaswati Mukhopadhyay, “Brahmanical divinities in early southern Siam”, Proceedings of the Indian History Congress, Vol.74, 2013, pp. 709-714.。由此,若将早期印度化美术与笈多时期的佛陀像对比,在螺发与衣袍及左手握袍的雕凿方面,阿玛拉瓦蒂和后笈多的影响显而易见。正是孟人对对称的偏爱,将单手施印对称化,形成区别于印度美术的堕罗钵底双手施印立佛,所以其在地性在于吸收外来元素,而将孟人的民族特性内化其中,这是堕罗钵底美术双手施说法印出现的第三个原因。

图21 立在坐骑上的佛陀与侍从,石制,高33 厘米,7-8 世纪,大都会博物馆

图22 佛陀三十三天降凡,佛统府(取自M.C. Subhadradis Diskul, “Mueng Fa Daed. An Ancient Town in Northeast Thailand,” Artibus Asiae, Vol.19, No. 3/4, 1956, pp. 362-367)

双手施说法印仅是程式化的图式,其内涵仍然是佛陀说法时所结,即左手为说法印,右手亦为说法印,因缺少“宝阶”,我们无法将双手施说法印的立佛等同于“三十三天降凡”;因缺少宝阶,加之立佛两侧的助手在图式表现没有差别,亦无法建立“梵天在右,帝释在左”的对称关系。如在12 世纪蒲甘作品(图23),它是三十三天降凡,因为主尊头部后方有宝阶,虽然其时代晚于堕罗钵底,但能提供当时东南亚国家对“三十三降凡”的认知程度。在暹罗近代的绘画作品有众多描绘佛陀事迹的作品,可作为间接材料。在(图24、25)两幅作品中,确实作者描绘了三道宝阶,甚至还用颜色区别,并有助手执华盖,而主佛并没有双手施相同手印。从曼谷王朝的双手施相同手印的佛陀来解读,可以发现它继承了堕罗钵底、罗斛、素可泰的成就,然而却摒弃了双手施说法印的图示表现,可见泰民的认知中,宝阶是表示佛陀为母说法后降凡的重要载体,所以双手施说法印并非“三十三天降凡”。因笔者学识有限,其图示的来源和意义,还需更多的考古挖掘。正如霍尔所说的:“历史学家几乎必须全靠碑铭材料;所有不大耐久的材料(例如棕榈叶)文献,由于霉烂、白蚁或火灾的破坏都损坏了。而碑铭只涉及提婆罗奢(天神王)和其宫廷等事,对于物质文明、人民习俗和信仰,则没有线索。”②D·G·E·霍尔:《东南亚史》,中山大学东南亚历史研究所译,北京:商务印书馆,1982 年,第146 页。所以对于堕罗钵底时期出现的双手皆施说法印的立佛,学者们做了大量的猜测,甚至我们无法匹配其对应的原典,这也显示了创作者运用不同的策略表现视觉图像。

图23 三十三天降凡,木雕,蒲甘,缅甸,12 世纪(取自“缅甸历史与佛教艺术”展览, 釜山博物馆, 韩国)

图25 三十三天降凡, 布面绘画,344.81×93.35 厘米,1885 年,拉达那哥欣,沃尔特斯艺术博物馆(局部)

四、结论

堕罗钵底是历史上众多外来文化的汇入地,亦是民族性与创造性的基点,从而产生双手施相同手印的“范式”,也影响了本土的印度教塑像和华富里地区,甚至扩展到邻近的半岛国家,如缅甸的蒲甘、柬埔寨的高棉、印尼的爪哇、越南占婆诸地。

堕罗钵底的伟大性,在于创造双手施说法印的立佛,它的成因在于早期印度化美术的铺垫,尤其是呵叻、佛统地区,使得后来王朝在应对佛像方面游刃有余,其发展亦有线性的发展过程。孟人对“对称”的偏爱,使得对称元素充斥在建筑、宗教与世俗的作品中,而双手施说法印正是在这一风尚下应运而生,亦是对单手施说法印与半U 字形袍的对称化处理。尽管堕罗钵底的佛像无可避免的蒙上马图拉、后笈多、吴哥的影子,但任何外来的因素引入本国,不可能一成不变的模仿和复制,这是6-11 世纪有别于印度美术的原因。双手施说法印缺少原典中所重视的三道“宝阶”及左右胁侍的不明确,无法构成“三十三天降凡”的必要条件,所以双手施说法印并非“三十三天降凡”。当然,双手施说法印立佛的功能与意义,还需更多考古材料的发掘及巴利文、梵文佛典的翻译工作。