夫妻吵架还是疯病复发?*

——从巴县“唐德声自尽案”看清代司法档案的辩证利用

张晓霞

(成都大学 文学与新闻传播学院,四川 成都 610106)

近年来,以巴县档案、南部档案、冕宁档案、龙泉档案、黄岩档案等为代表的地方司法档案正受到学界前所未有的重视,以其“第一手史料”“原始记录性”之功用与价值在学术研究中发挥了重要的作用,也产出了相当多的学术成果。与此同时,也有学者提出了司法档案中的虚构问题,提醒学界在利用这些档案时要倍加注意。司法档案中的虚构主要表现在哪些方面,是如何虚构的,这些存在虚构问题的档案还有没有价值,利用者在利用这些档案时需要注意哪些问题,怎样才能有效规避虚构问题给学术研究带来的影响,本文以清代巴县“唐德声自尽案”①《巴县档案》6-3-2406、6-3-2407、6-3-2408、6-3-2422、6-3-2426,道光二十九年三月。就笔者所见,该案件的档案至少分布在以上五个案卷之中。同一案件的材料散存于多个案卷,而同一案卷又可能包含了多个案件的材料,这种情况在巴县档案中并不罕见。笔者曾经探讨过这个问题,见张晓霞:《清代巴县婚姻档案研究》,北京:中华书局,2020 年,第9-15 页。为例,试图对这些问题进行分析与探究。

一、巴县“唐德声自尽案”通详前后的案情变化

(一)通详前的案情与审断

道光二十九年三月二十三日,巴县正里二甲70 岁的民妇唐童氏以次子唐德宽作抱,到衙门报案,称其长子唐德声在家身死。同日知县发出差票,派出差役到唐德声家,协同约邻搭盖棚厂、预备棺木,并传唤人证到场,做好知县亲临验尸及问讯的准备。

三月二十四日,也就是发出差票的第二天,知县觉罗祥就带着刑书和仵作亲临现场验尸,填写尸图格,并对相关当事人进行了问讯。按照唐童氏的供述,儿媳周氏与儿子吵嘴,导致儿子自持剃刀抹伤咽喉而死。死者之妻唐周氏及其子唐赶寿的供述更为具体:唐德声种豆打窝稀了,被妻子唐周氏数落,说他“只会吃饭,连豆子都不会种”,导致唐德声怄气,在家自抹咽喉身死。至此,案情已经问讯清楚,夫妻口角导致唐德声自抹而死,没有悬念,也没有疑窦。同日,尸母唐童氏、尸弟唐德宽出具领尸状,声明唐德声“实系自抹咽喉身死,并无别故”,将唐德声尸棺领埋,并保证今后不再翻控滋事。

三月二十七日复讯,对案件始末以及唐周氏的讯断结果有了非常明确的说法。唐童氏在供述中提到,唐德声夫妻二人素不和睦,唐德声因为种豆子稀了,周氏与他吵了几句,导致唐德声气忿自抹身死,“媳妇唐周氏不应泼悍,向儿子德声吵闹,把媳妇周氏掌责,断令周光品把周氏领回,另行择配,周氏不得再回唐家滋事”。唐周氏的胞弟周光品以及唐周氏本人的供述与唐童氏的供述基本一致,都提到夫妻二人素不和睦、时常吵闹。唐周氏还供称:“小妇人不应与丈夫吵闹,致丈夫气忿自用剃刀抹伤咽喉身死,把小妇人掌责,断令兄弟周光品把小妇人另行择配,不得再往唐家滋事就是,求施恩。” 四月初二日第二次复讯,叙供内容与三月二十七日复讯的内容基本一致,唐童氏、唐德宽、周光品、唐周氏等人当堂具结画押。至此,巴县对此案调查及审理的所有程序已经全部结束,剩下的就是呈报各级上司衙门复审了。

(二)通详中的案情变化与招详中的拟断意见

四月二十九日,巴县将此案的基本情况向四川督抚、四川按察使司、川东兵备道、重庆府进行了通报,亦即“通详”。仔细审读档案中留存的通详文书底稿,笔者发现,通详中的案情与初讯、复讯以及结状中的案情发生了很大的变化(详见下表)。

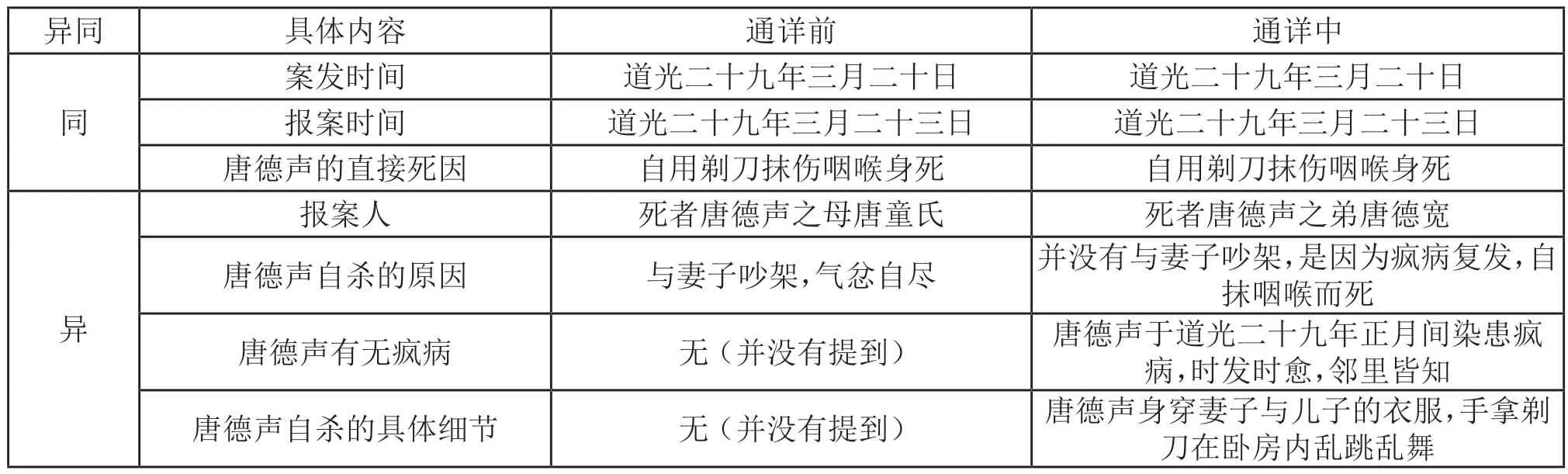

表1 通详前与通详中案情的异同

从表中可以看出,二者在案发时间、报案时间、唐德声直接死因等方面的叙述是一致的,不同之处主要表现在报案人、唐德声自杀原因、唐德声有无疯病、唐德声自杀的具体细节四个方面。

报案人不同。通详前的报案人是死者唐德声之母唐童氏。三月二十三日的差票中提到“案据正里二甲民妇唐童氏具报伊子唐德声身死一案”,非常明确地指明了报案人是唐童氏。在刑房所开的复讯单中,“原报孀妇唐童氏”赫然排在首位,而且在初讯供词、恳状、复讯供词、领尸状、结状等通详前的所有材料中,唐童氏都处于非常重要的位置。然而通详中的报案人却变成了死者胞弟唐德宽,完全没有提及唐童氏。甚至在尸弟唐德宽、唐德从,约邻王德顺等,尸子唐赶寿,邻居郑天才,尸妻唐周氏的供述中都没有提到唐童氏,仿佛这个人根本就不存在。

唐德声自杀的原因不同。虽然两者所述唐德声都是自持剃刀抹伤咽喉身死,但最大的区别在于,导致唐德声自杀的原因并不相同。在通详前的初讯、复讯、结状中,唐德声自杀的原因都是因种豆起衅,导致唐气忿自尽。然而,通详中导致唐德声自杀的原因却发生了很大的变化,变成了疯病复发自抹而死,完全没有提到夫妻二人曾有吵架之事。此变化非常重要,因为它直接导致了唐周氏所面临刑罚的变化。

唐德声有无疯病的不同。通详前的所有材料都没有提到唐德声患有疯病,当然更不会有疯病复发的说法。然而通详中每个人的叙供都提到了“道光二十九年正月间,唐德声染患疯病,时发时愈”这一重要情况。唐德声的兄弟们还说“小的们本要报官,嫂子唐周氏因哥子并没闹事,不肯报官锁锢”,唐赶寿与邻居郑天才也证实了这个说法,唐周氏本人也承认“夫弟唐德宽们与邻人郑天才本要报官,小妇人因丈夫并没闹事,不忍报官锁锢”。通详中的叙供不仅内容基本相同,就连语言表述也如出一辙。

唐德声自杀的细节不同。在通详前的初讯、复讯等材料中,并没有对唐德声自杀的细节进行详述,只是说“自抹咽喉身死”,也没有提到唐德声的穿着有何异常。但通详为了支持疯病复发而自杀这个结论,在勘验叙述部分专门提到“唐德声尸身停放卧室内床上,身穿棕色布女棉袄、油登布幼孩棉小袄各一件”。在犯证等人的叙供中也非常详细地介绍了唐德声自杀的具体情节,比如唐德声身穿妻子周氏与儿子唐赶寿的衣服、手拿剃刀乱跳乱舞等,非常符合一个“疯子”的举止,与勘验部分的穿着描述环环相扣,而这些细节都有目击证人——死者的胞弟唐德宽、唐德从,以及邻居郑天才。

道光二十九年闰四月十七日,也就是巴县通详后半个多月,接到了署理四川总督裕诚对此案的批示:“仰按察司饬再研审唐周氏等,伊夫唐德声果否确因疯病复发、自用剃刀抹伤咽喉身死,有无别故,务得实情,议拟详办,缴格结存。”尽管四月初二日就已经完成了案件的复讯、具结等工作,但巴县仍然在给重庆府的招详文书底稿中称:“奉此,遵提人证覆加研讯。”而且此招详中,除原报尸弟唐德宽、唐德从,约邻王德顺等,尸子唐赶寿各供均与初报相同不叙外,另外把郑天才与唐周氏的供述再抄录了一遍,这样做的主要目的是为了表示对总督批示的重视,给人已经奉批再审的印象。实际上“遵提人证覆加研讯”只是一句套话而已,复讯在接到上司批示意见之前就已经完成。这种情况在巴县档案中是很常见的,也是巴县在命案审理过程中通常采用的做法。即在接到报案之后,巴县随即就进行了调查、勘验、初讯、复讯、具结等工作,也就是说,实际上在通详前,巴县就已经完成了初审的一系列程序。这也是为什么我们在档案中看到的通详与招详在案情上几乎完全相同的原因。

在巴县呈给重庆府的招详文书底稿中,除了与通详中相同的案情介绍以及犯证等人的叙供之外,还有知县的看语,从中可知巴县对此案的拟断意见:

此案唐周氏等於唐德声素患疯病,既未报官锁锢,又不留心看守,致令自抹身死,自应按例问拟。唐周氏、郑天才均合依“疯病之人,其亲属、邻佑人等容隐不报,不行看守,以致疯病之人自杀者,照不应重律杖八十”例,拟杖八十。唐周氏系妇人,照律收赎,郑天才折责三十板。唐德宽等於其兄唐德声患疯,本欲报官,因兄妻唐周氏不肯,故未具报,已罪坐唐周氏,应毋庸议。无干省释,尸棺饬属领埋,剃刀贮库,案结销毁。

从巴县拟断意见来看,虽然有命案发生,但因证实是疯病自杀,所以将有过错的尸妻唐周氏、邻居郑天才拟杖八十。唐周氏系妇人,照律收赎,郑天才折责三十板。他们的过错仅在于“既未报官锁锢,又不留心看守,致令自抹身死”,所受责罚也与《大清律例》的规定完全相符。①《大清律例》规定:“凡有疯病之人,其亲属、邻佑人等,即报明地方官,该佐领处,令伊亲属锁锢看守。如无亲属,即令邻佑、乡约、地方族长人等严行看守。倘容隐不报,不行看守,以致疯病之人自杀者,照不应重律,杖八十。”田涛、郑秦点校:《大清律例》,北京:法律出版社,1998 年,第434 页。但是在知县看语中完全没有提及夫妻吵架的情节,对尸弟唐德宽等也并未追究。因为案件缺乏后续材料,不知是否还有上级衙门的批文,也不知此案是否就此结案。虽然没有后续,但此案通详和招详中的案情环环相扣,而且还做到了“情罪相符”“诸证一致”,各级上司估计也无法从中看出破绽。

二、清代司法档案的虚构原因分析

关于档案中的虚构问题,美国学者娜塔莉·泽蒙·戴维斯(Davis, N. Z.)在其著作《档案中的虚构:16 世纪法国的赦罪故事及故事的讲述者》②娜塔莉·泽蒙·戴维斯 (Davis, N. Z.):《档案中的虚构:16 世纪法国的赦罪故事及故事的讲述者》,饶佳荣,陈瑶等译,刘永华校,北京:北京大学出版社,2015 年。中有非常深入的论述。“故事创作”“故事塑造”“情节设置”“建构事件”等在书中被频频提及,说明档案中的虚构问题在16 世纪的法国已经存在,那么在号称“衡平司法”的清代帝制中国,这些情况是否存在呢?通过上述巴县“唐德声自尽案”通详前后案情变化的分析,可见档案虚构在清代巴县是存在的,而且在清代其他地方也有发现。徐忠明指出,清代同治年间的梁宽杀妻案,以广东巡抚和刑部尚书名义所作的刑科题本,与案件初审官杜凤治的日记相比差异很大,刑科题本存在明显的虚构。①徐忠明、杜金:《谁是真凶:清代命案的政治法律分析》,桂林:广西师范大学出版社,2014 年,第88 页。徐忠明关于司法档案虚构问题的论述还可见徐忠明:《关于明清时期司法档案中的虚构与真实——以〈天启崇祯年间潘氏不平鸣稿〉为中心的考察》,《法学家》2005 年第5 期,第42-49 页;徐忠明:《台前与幕后:一起清代命案的真相》,《法学家》2013 年第1 期,第159-175 页。王志强也发现了刑科题本与宝坻县衙案卷对同一案件在案情叙述上的差异。②王志强: 《论清代刑案诸证一致的证据标准——以同治四年郑庆年案为例》,《法学研究》 2019年第6期,第189-206 页。王川、严丹等认为,通详文书与县衙堂讯叙供及结状在案情上的差异是档案虚构最主要的表现形式,③王川、严丹:《清代档案史料的“虚构”问题研究——以〈巴县档案〉命案为中心》,《史学集刊》2021 年第6 期,第56-66 页。并且提出,司法档案尤其是刑科题本的虚构在相当大的层面上是普遍存在的,运用刑科题本进行社会史研究需要特别注意。④严丹、郭士礼:《清代地方档案命案通详文书与司法档案的虚构问题——以〈巴县档案〉〈冕宁档案〉为中心的考察》,载里赞,刘昕杰:《法律史评论》第18 卷,北京: 社会科学文献出版社,2022 年,第137-154 页。

根据笔者所收集的巴县命案类档案显示,巴县命案审理过程中存在较多的虚构问题,虚构的类型各有不同,具体案情也千差万别,留存在巴县衙门的全套档案能够再现案件审理的流程和走向。通详之前的报状、禀状、诉状、恳状、供词、结状、保状等材料更加接近案件的真实情况。为了达到某种目的,巴县从通详开始对案件的基本情况、勘验结果、犯证叙供等进行修改和虚构,以至于之后各级衙门层层上行的申详文书乃至刑科题本、各级上司层层下行的札文中所述的案情都是通详虚构之后的案情,与通详前的案情发生了一定程度的变化,有的变化较小,有的变化较大。所幸巴县衙门将整套档案都留存下来了,能够清楚再现事态的发展情况。但是,研究者在利用刑科题本等中央档案时,如果缺少基层衙门同一案件材料的比较与互证,则不能看出通详前后在案情上发生的变化,也就无从知晓该案的真实情况。

基层衙门为何要虚构案情,虚构案情的目的到底是什么,案件不同,具体原因也不尽相同。就巴县“唐德声自尽案”而言,笔者认为有如下几个方面的原因。

首先,为了保护唐周氏。唐周氏与丈夫唐德声之死有着直接的关系,正是因为唐周氏与唐德声就种豆之事吵架,再加上平常夫妻关系就不太和睦,才导致唐德声气忿自尽。按照《大清律例》的规定,若妻妾逼迫夫致死者,比依妻殴夫至笃疾者律,拟绞。⑤《大清律例》规定:“其妻妾威逼夫致死者,比依妻殴夫至笃疾者律绞,俱奏请定夺。”《大清律例》: 田涛、郑秦点校,北京:法律出版社,1998 年,第441 页。如果按照实情上报,唐周氏拟绞的可能性极大。罗洪启曾提到顾氏致丈夫倪玉自尽一案:顾氏再醮倪玉为妻,对其前妻之子刻薄,倪玉“因妻不贤,气忿莫释”,自缢身亡。刑部官员与乾隆皇帝出于“正纲常”的伦理目的,最终裁断将顾氏绞决,并因此而纂定新例“妻妾逼迫夫致死者绞立决”。嘉庆六年,此条例又被修订为:“若衅起口角,事涉微细,并无逼迫情状,其夫轻生自尽者,照子孙违犯教令,致父母轻生自尽者,拟绞监候。”①罗洪启:《清代刑事裁判司法论证研究:以刑部命案为中心的考察》,北京:中国政法大学出版社,2017年,第215-218 页。不管是乾隆年间的绞立决还是嘉庆年间的绞监候,对因妻妾过错而导致丈夫自尽的案子,妻妾所面临的刑罚也是极重的。周氏虽然没有逼迫丈夫,“衅起口角,事涉微细”,但依律应拟绞监候。尽管唐周氏在很大程度上不会失去生命,减刑的可能极大,但此判决无疑也是相当重的。巴县上呈的通详和招详中直接修改了案情,完全没有提到夫妻吵架以及平常不睦之事,只说唐德声疯病复发自抹身死,这样一来,唐周氏就只用承担“容隐疯病之人不报,以致疯病之人自杀”的罪责,拟杖八十。再加上唐周氏系妇人,照律收赎,对唐周氏的惩罚相比绞监候而言就已经是非常轻微的了。如实上报,可能拟绞监候;而虚构上报仅杖八十,照例收赎,巴县通过修改案情,成功改变了唐周氏的命运。

其次,为了维护当事人各方利益的平衡。按照档案中的记录,唐德声14 岁时,唐童氏就为他聘定了16 岁的周氏为妻,但夫妻二人一直没有孩子,因此抱养了唐德声三胞弟唐德从的长子唐赶寿为子。根据唐童氏的说法,周氏性泼,夫妻不睦,周氏经常“嫌贱”丈夫“痴愚”,笔者认为此说法有一定的可信度。案发时,唐德声48 岁,对于庄稼耕种应该是一把好手,承担家庭顶梁柱的角色,却因种豆时打窝稀了,被妻子唐周氏埋怨。之后,唐周氏让他待在家里,自己与儿子唐赶寿上山种豆,而唐德声却因此而自尽身死。从中可以看出,唐德声并不是一个能干的人,心理承受能力也比较差,甚至还有“痴愚”的嫌疑,而唐周氏却是一个非常精干而“泼悍”的农村妇女,夫妻不睦有因可循。唐周氏在唐家生活了几十年,把抱养之子唐赶寿抚养长大,没有功劳也有苦劳。唐德声自抹身死,虽然唐周氏也有一定的责任,但罪不至死,绞监候对她而言惩罚过重,唐家也于心不忍。更何况唐德声人死不能复生,还不如寻求对双方都有益的处理方法:唐周氏被掌责,由其胞弟周光品领回,是嫁是留,听其自便,唐家不再干预,之后双方也不再往来,抱养的儿子唐赶寿退回。这样的处理结果意味着唐周氏在唐家几十年的经营付诸东流,家产、儿子都没有了,她又回到了娘家,一切回到原点。唐德宽、唐德从可能会将周氏留下的家产进行重新分配,而唐德从又要回了自己的儿子。所有的一切看起来像极了一桩交易,也许这就是唐周氏与夫家达成的交换条件,用她的“净身出户”换得免责脱身。这是一个各方都较为满意的结果,尸母唐童氏表示“氏心悦服”,唐周氏也表示“兄弟周光品把小妇人另行择配,不得再往唐家滋事”。

最后,为了让案件顺利结案。我们愿意相信,巴县在通详中修改案情首先是为了保护唐周氏,避免其受到过重的惩罚。而且,唐家与周家已经就后续问题达成一致意见,这个一致意见可能是唐、周两家自行商议的结果,也可能是知县调解的结果。对知县来说,唐德声已经死亡,这个结果不会改变,导致其自尽的原因也不再重要。如果据实上报,唐周氏极有可能面临绞监候的刑罚,周家的人不愿意,唐家的人也不忍心,在审转过程中说不定还会因犯证推翻证词而被上级驳回重审。再者,如果按照真实情况上报,称唐周氏因为泼悍与丈夫吵架,导致其丈夫自尽,会不会有伤风化,影响知县的“教化”成效呢?还不如重新制作案情,称唐德声疯病复发、自抹身死,这样一来,各方利益达到了平衡——死者亲属可能得到补偿、贿赂或者其他好处,约邻、证人等减少拖累和牵连,案犯减轻了刑罚,县衙呈报的案子不被驳回,知县本人的仕途不受影响,还能获得体恤民众的好名声。至于通详前的案件调查和堂审具结等材料,各级上司也不会查看,留在案卷中还能让知县对案件真实情况做到心中有数,所以这些记录就这样留存了下来,与通详、招详虚构的案情同时并存于案卷当中。虽然看似荒谬,但也为我们今天洞察当时案件审理的真实情况提供了第一手的素材。

可以说,制作、虚构案情,是实现以知县为代表的官方群体与犯证为代表的当事人群体共同利益的一种必要手段,在当时严苛的层层审转制度下,这也是一种必然的选择。从这个角度来看,制作、虚构案情,是基层官员与民众应对严苛司法制度的共谋与策略,也可以看作是对清代司法制度的不自觉反抗,从中可见清代法律“表达”与“实践”之间的背离。

另外,因为清代中国“依法判决”的严格要求,情罪必须完全一致,州县官没有丝毫自由裁量的空间。为了适应“情罪相符”的要求,州县官必须在某些案件的申详文书中对案件事实进行裁剪、建构,使情与罪完全相符,有时甚至还要“移情就法”,这样才能通过审转。审转制度就是悬在州县官头上的“达摩克利斯之剑”,给州县官带来很大的压力,为了应对这种压力,他们不得不采取一些潜规则的做法。虚构案情,在基层社会并不罕见,甚至还很常见。表面看起来,州县官没有自由裁量空间,但实际上,州县官通过虚构案情,充分考虑了“情理法”等因素,最终实现了自由裁量。就像该案中的唐周氏,仅仅埋怨了丈夫唐德声几句,唐德声就气忿自尽,唐周氏却要因此面临绞监候的刑罚,确实太不合情理。州县官通过虚构案情,保护了唐周氏,充分发挥了基层社会“父母官”的作用,体现了对百姓的宽厚与仁爱。以往通过对户婚田土案件审断的研究,我们发现州县官大多没有依律而断,有充分的自由裁量空间,岂料在命案的审判过程当中,州县官在表面“依法判决”的同时,通过虚构案情,也在一定程度上实现了自由裁量。就这点来说,清代民事案件与刑事案件的审判有一定的相似性。

三、辩证认识与利用清代司法档案

档案是原始的历史记录,从宏观意义上来讲,档案是当时当事形成的第一手史料,总体来看比其他文献更加真实可靠。就清代司法档案而言,是当时在处理司法案件过程中形成的,并不是后世为了某种需要而杜撰的。此外,清代司法档案再现了清代司法审判的过程,是司法审判过程中形成并留存下来的副产品,为研究清代司法审判的具体实践提供了第一手的素材,意义重大。近年来,司法档案在历史学、法学、档案学、文献学等学术研究中发挥了重要的作用,甚至还有人提出了“非档案不论文”的说法,可见学界对档案价值的认可与推崇。但我们也应该清醒地看到,就每一份具体的档案来看,有的内容是真实的,有的内容是不完全真实的,甚至也有一些是虚假的。那么这些内容并不完全真实甚至虚假的档案是否还有价值,利用这些档案时要注意哪些方面,需要引起我们的关注。

要回答这些问题,有两个概念需要进行辨析:档案的形成真实,档案的内容真实。档案的形成真实是指档案是当时当事在处理有关事务过程中形成的,是公务活动或私人活动的副产品,被人们有意识地保存起来,留作凭证和参考,并不是后人杜撰或者伪造的。档案的内容真实是指档案的内容真实地反映了当时当事的全貌,在形成过程中并没有故意篡改或者虚构等情况存在,最大程度符合或者接近当时的历史事实。档案的形成真实与内容真实有时是一致的,有时并不是完全一致的,讨论档案的真实性问题,需要将两者分开辨析,不然就会陷入“剪不断理还乱”的逻辑与表述混乱之中。

第一种,形成是真实的,内容也是真实的。当然这是最好的情况,最应该有的情况。应该说,从中央到地方,从国家档案馆到各级地方档案馆所保存的档案,绝大多数都是这种情况,不仅形成真实,而且内容也是真实的。

第二种,形成不真实,内容也不真实。这种材料完全是事后伪造的,不能称为严格意义上的“档案”。近年出现在拍卖市场的著名人物书信、契约等,让趋利者看到了其中的商机,于是造假、作伪层出不穷,尤其契约的造假水平已经达到以假乱真的地步。这就需要我们擦亮眼睛,学习古代契约的行文方式和格式特点,学习古代文书档案辨伪的基本知识和方法,避免受骗上当。李义敏在《明清契约文书辨伪八法》中提出了验纸张、观墨色、辨字体、鉴笔迹、核印信、识形制、考内容、查来源等八种鉴别方法。①李义敏:《明清契约文书辨伪八法》,《文献》2018 年第2 期,第57-67 页。这些方法不仅对明清契约文书有用,对其他档案也是有用的。

第三种,形成真实,但内容不真实。档案确实是当时当事形成的,但内容与当时的客观事实并不相符,这就是目前引起学界关注的档案内容虚构问题,也是以巴县“唐德声自尽案”为代表的司法档案反映出来的问题。关于档案的真实性辨析,从20 世纪80 年代起就已经引起了档案学界的广泛关注。晋平认为,档案专业书籍上“档案是真实的历史记录”容易让人误以为档案的内容都是绝对真实的,因此“档案是原始的历史记录”表述更贴切、更妥当。②晋平:《档案“真实性”思忖》,《陕西档案》1996 年第4 期,第17 页。刘世明认为,承认“档案实践中虚假档案的客观存在”,与“档案是真实的历史记录”之间并不矛盾,因为真实档案是以“大数”客观存在的,而虚假档案是以“小数”客观存在的。①刘世明:《档案真实属性的研究》,《档案学研究》2002 年第4 期,第3-5 页。李明娟梳理和总结了档案学界对档案真实性问题的研究,针对争论最为激烈的“内容真实与否能不能成为判断档案真实与否的标准”,提出内容真实与否并不影响档案的形成真实,只要“归档后的档案保持了归档前文件的原始记录性”,那么这些档案就是真实的档案。②李明娟:《档案真实性问题研究述评》,《浙江档案》2005 年第4 期,第6-8 页。笔者认为,清代司法档案是清代各级衙门在办理司法案件过程中存留下来的第一手史料,其形成是真实的,档案内容存在虚构与档案在形成上的真实性并不矛盾。焦点在于,这些真实档案中的“内容虚构”会不会影响档案价值的发挥?

丁海斌认为,“档案价值,简单地说就是档案的有用性”,档案价值是为某些特殊主体服务的③丁海斌:《档案价值论》,《档案学研究》2015 年第5 期,第5 页,第11 页。。尽管这类档案内容失真,与当时的客观事实不符,但也并非没有价值,对学术研究依然有用。尤陈俊认为,司法档案中具体存在的虚构内容和制作痕迹,几乎全都集中在案情叙述部分,对法律史研究不会产生太大的影响,反而“恰恰鲜明地展示了清代司法技术和法律文化的一些重要特征”,但是对社会史的研究可能会带来一些影响。④尤陈俊:《批评与正名:司法档案之于中国法律史研究的学术价值》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2020 年第1 期,第128 页。赵彦昌认为,要正确看待档案的价值,理性对待司法档案的虚构问题,采取有效的利用途径。⑤赵彦昌、姜珊:《问题与方法:清代司法档案整理与法律史研究的双向互动》,《档案学研究》2022 年第5 期,第146 页。徐忠明提醒历史研究者“但凡有人制作的文书,难免会有失真或扭曲,甚至有意无意之间会掺杂着夸张或虚构。这既可能与作者的偏好、信念或利害有关,也可能与叙事传统、制度约束或文化语境相关”,因此在利用司法档案时,要辩证看待档案的真实性和可靠性,不可盲信,“面对存留至今的一切历史记录,我们都有必要保持警觉”。⑥徐忠明、杜金:《谁是真凶:清代命案的政治法律分析》,桂林:广西师范大学出版社,2014 年,第88 页。王英玮指出, “必须科学地运用马列主义的矛盾分析法和历史唯物主义的观点,去客观地评价和辨别档案史料的价值,采取不同角度的使用方法”。⑦王英玮:《档案的“原始记录性”辨析——兼与查启森先生商榷》,《档案学通讯》1996 年第5 期,第40 页。

笔者认为,以巴县衙门为代表的清代基层衙门保留了案件审断过程中的全套档案,某些存在虚构问题的档案中,既有真实的案件记录,也有虚构的案情叙述。这些内容有所虚构的档案恰恰为我们提供了探究清代法律制度官方规定与基层实践差异的捷径。我们应该努力去探究虚构背后的意图,只有掌握了档案制作人虚构的意图,才能明白内容失真的原因所在,也才能更加深刻地理解当时的社会背景。制作档案的机构和人员可能是为了达到某种目的而虚构,也可能是在非自愿的情况下无意之中参与了虚构,需要根据档案内容以及其他材料综合判断。

巴县档案中大量与婚姻有关的契约,有的内容是真实的,有的则是虚假的。如丈夫在嫁卖生妻时,为了打消买妻之人的顾虑,在契约中谎称妻子是自己的妹妹;娘家为孀女主嫁时,因为违背了夫家在前、娘家在后的主嫁原则,故意将女儿说成是自己的儿媳。这类内容失真的契约反映出基层百姓通过虚构契约内容来主动适应清代法律的规定,避免给自己带来麻烦。因为这些契约内容与案卷中的其他记录,如告状、诉状、叙供、结状等并不相符,我们才得以发现契约内容的失真问题。尽管如此,这些档案也并不是无用的,反而会引导我们主动去探寻档案形成者作假的原因,进而更加深刻地了解当时的社会背景与法律环境。就拿“唐德声自尽案”来说,此案发生在道光年间的巴县,档案是当时巴县衙门形成并留存的,来源是清楚的,形成是真实的。但通详中的案情是巴县衙门权衡各方利益之后而制作、虚构的,与初讯、复讯等其他材料中的案情有很大的不同,与案件本身的事实出入较大,属于典型的形成真实、内容不真实,追寻虚构背后的原因能让我们更加深入地了解清代地方命案的真实处理情况。因此,这些内容存在虚构的档案并不会影响其在学术研究中的重要价值,只是在利用档案时,需要注意利用的方式与方法。

值得庆幸的是,以巴县为代表的基层衙门,保留了案件审理过程中的全套档案,并没有将通详之前的档案销毁,尽管这些档案的内容前后之间存在互异与冲突。这也是地方档案相对于刑科题本等中央档案的优势所在。如果没有全套档案,我们无法发现命案通详前后案情的变化,也不会想要去探究发生变化的原因。正是因为这些档案的存在,让我们更加深刻地了解到清代基层治理的实际面向,了解到中央规定与地方实际操作之间的背离。在利用这些档案时,不能脱离案卷内其他档案而孤立地研究某一份档案的内容,需要将案卷内所有档案按照时间顺序进行整理与通读,这样才能对故事的发生、发展过程以及案件的受理、调查、问讯、具结等程序做到心中有数。巴县档案因为历史的原因损毁较为严重,后来又经过了多次整理,导致同一案件的材料可能散存于多个案卷,同一案卷又可能包含了多个案件的材料,而且案卷内材料也没有按照时间顺序进行整理,利用者需要尽可能将同一案件的所有档案材料收集齐全并进行整理,才能进行研究。如果只是以案卷中某一份单独的档案为素材,脱离了整个案卷的场景,如之前提到的作为司法案件重要证据的契约文书,其内容就有可能是虚假的,那么得出的结论也是不客观、不科学的。一旦发现某份或者某些档案与其他记录存在不一致的情况,需要马上引起警觉,认真研读每一份档案的内容,仔细比较与分析,对档案内容的真实性进行推敲与判断,努力去探究案件的真相。只有这样,才能尽量不被其中虚构的内容所蒙蔽,最大限度发挥这些档案的价值。在利用刑科题本等中央档案时,也不能仅仅以这些档案作为素材,最好能找到基层衙门对应案件的档案材料进行对比分析,才能有效辨别是非曲直,朝真相迈近一步。

档案为学术研究提供第一手的素材,具有不可替代的重要价值。对清代司法档案的利用和研究要秉持辩证的态度,不能因为档案中存在内容的虚构就完全否认这些档案的价值。但与此同时,利用者也要对档案内容“保持警觉”,注意利用的方式与方法,以涉及整个案件的所有案卷而不只是其中某一份单独的档案为对象进行利用,并将中央档案与基层衙门档案相结合,多多比较与鉴别。以巴县为代表的基层衙门保留了司法审判过程以及与各级上司在公文来往中留存下来的全套档案,非常珍贵。尽管部分档案存在内容的虚构,主要表现在通详和招详案情叙述部分的建构与制作,但这些档案能够引导我们努力去追寻虚构的原因及其背后的意图,去探究虚构的生成过程及其造成的结果,最终让我们对清代司法审判制度、清代法律文化与特点有更加深入而全面的认识。