从“草图”到“草图”:音乐创作与表演

约翰· 林克 著 颜梦娇 译

内容提要: 以乐谱捕捉音乐思想具有暂时性与片面性,表演者在声音和时间中“激活”音乐符号,是无止境的修正过程。草图研究在挖掘创作思维、理解作曲家在声音与时间上的音乐理念具有重要意义,也对音乐表演产生直接影响。肖邦钢琴音乐中的“假设性”风格特性并不具有绝对的稳定性。探究汇集不同草图的集注乐谱与手稿,可为音乐表演中以最佳方式表达音乐作品的历史感和风格感提供帮助。

一、 音乐学中的“草图研究”概述

大约40年前,约瑟夫· 科尔曼(Joseph Kerman)观察到,当时被称作草图研究的音乐学领域“不知不觉地进入了对早期版本的研究—也就是说,作品早期完成的版本被修改,然后又被取代,这些并非作曲家的初衷,也不是他们所能预见的”①。这一新兴领域的研究重点基于“各种素材之上:草图、草稿、工作手稿、废弃页、合页(或拼贴页)等。这些素材满足了两个特征:第一,它们被保存下来;第二,它们在作曲家的心目中是可以被替换的”②。音乐学家也使用其他术语称呼这类素材,如“连贯性草稿”③,以及“变体、梗概草图、乐谱草图、拟稿、钢琴练习和随机记谱”④。作曲家最初认为适于示人,但“最终外人无缘观瞻”的手稿也满足上述两个条件。手稿与草图有所区别,后者被称为“废弃的公开手稿”⑤。

按照弗里德曼· 萨利斯(Friedemann Sallis)的观点,这些术语表明是“在一个非常基础的层面上,作曲家、艺术家或作家通过这一线性过程,从最初的构思逐渐来到总体轮廓(草稿),然后再到打磨好的作品,通常被称为‘最终稿’”。但总的来说,“创作过程要复杂得多,如同各种关系构成的网络,并不是一条笔直且狭窄的路径。”⑥长期以来,从事起源学批评的学者均认同这种复杂性,但大量音乐学家及音乐家仍然倾向于作曲家作品的最终版本具有权威性,并优于更早期的版本。这引发了另一种根深蒂固的观念,即遵从“作曲家的意图”,这些意图往往从名义上的权威版本中推断而出,并期望表演者遵从。

学术界对创作草图的关注,源于对贝多芬海量遗作的回应,其遗作草图多达数千页。虽有古斯塔夫 · 诺特伯姆(Gustav Nottebohm)(于1865年和1880年出版了贝多芬草图示范性纵览)等先辈的努力,但直到20世纪60年代,“草图研究”才进一步融入以英语为母语的音乐学研究中。通常草图研究通常是针对19世纪以后的音乐,但其中也有重要的研究关注文艺复兴、巴洛克和古典时期的作曲家及近期的著名作曲家,如贝尔格(Berg)、勋伯格(Schoenberg)、库尔塔克(Kurtág)等。

二、 从加工到过程—— 音乐符号的重新诠释

纵览上述研究文献,可印证科尔曼于1982年提出的观点:

并非所有对于作曲家草图与草稿的研究都是为了理解创作、创造性或创作过程;也不是所有对于创作过程的研究都局限于草图,尽管“草图”这个术语被极度延伸(也许到了难以认同的地步),以致于涵盖了作曲家的各类工作素材。⑦

但萨利斯仍然认为,专门从事草图研究的人“越来越关注从广义‘起源学’意义上对创作过程进行的研究”, 从而使对“作曲家工作素材的研究更加接近作曲家自己理解的创作过程”⑧。电子技术对于音乐创作、表演、传播与保护的影响显著扩展了研究的方法和目的;同时也反映出“古典准则的崩塌、强烈作品理念的弱化及随之而来的‘表演研究’的兴起”⑨。尼古拉斯· 多宁(Nicolas Donin)与佛朗索瓦· 查威尔· 费龙(François Xavier Féron)对某位特定作曲家在创作器乐作品时“每个连续瞬间与动作的认知和艺术特征”的研究是典型案例,研究人员运用“不同的创作模拟策略”来“收集丰富且结构化的数据”⑩。另一个技术创新项目“贝多芬工坊”,对选定的原始资料进行“起源文本批评”,研究“贝多芬全部作品创作过程中高度复杂的力度变化”;同时,运用源素材加工后的数字图像生成“示范性数字化版本”及“由文本起源形成”的结论,共同得出关于贝多芬不同时期创作决策的真知灼见⑪。

正如萨利斯在评论中暗示的,随着20世纪90年代的“表演性转变”,对音乐这种创造性实践进行了更加深入的学术性理解,在草图研究留下了自己的印记。人们不仅对以作曲家为中心的音乐作品观和音乐创作观提出了越来越有力的挑战,而且对乐谱的基本功能也有了更广泛的认知:与其说乐谱是对创作理念的文本式提炼或表达,不如说其是表演行为的“剧本”⑫。克里斯托弗· 斯莫尔(Christopher Small)颇具争议的观点有助于理解这一观点,即“表演并非为呈现音乐作品而存在,恰恰相反,音乐作品的存在是为了给表演者提供演奏的内容”⑬。

表面来看,“音乐草稿”与“文学草稿”之间的本质区别似乎源于乐谱和文字文本的不同特性,但更来自两类素材演变产生的权威版本的不同目的性。然而,任何这样的假设都无法解释这两类草稿之间意想不到的共性,也无法解释音乐草图素材与平克曼所说的“(音乐)作品的完整版本”之间意想不到的共性⑭。关于前者,可参考艾米丽· 佩恩(Emily Payne)与弗洛里斯· 舒伊林(Floris Schuiling)所提到的,表演性转变通常被定义成“对传统音乐学术以文本为中心的一种反应”,因此有了“对向性术语”的使用,例如“文本对行为、产品对过程,或作为名词的音乐对作为动词的音乐”。按照佩恩与舒伊林的观点,这些对向性阻滞了“创作过程更加完整的视野”。相反,佩恩与舒伊林称赞了“记谱法在创作过程中的积极作用”⑮。舒伊林认为,“记谱法从多个层面调和了使用者的行为”,相较于认为记谱不完整性且“仅作为蓝图”,他更认为“记谱是构想虚拟音乐关系的界面”,从而避免了“由于在更广泛的技术与实践中植入记谱法而导致的文本与表演之间的双向差异”⑯。

上述观点,可以通过一个基本的例子及延展出的案例研究得到证实。如谱例1所示,a段为中央C,b段为四分音符的中央C,c段为中央C上升到,d段为同样上升的音乐语境。首先思考a段对“中央C”的描述—在钢琴键盘的中间,使用西方记谱法(这也是本文的主要关注点)。这个音符的符头不具有节奏属性,仅代表音高,尽管音高并不确定,其频率通常取决于惯例选择。b段通过配置符干的方式提供附加的信息,以四分音符赋予其节奏功能,但这一节奏功能也视情况而定,其持续时间受演奏者运音或敲击方式的影响。此外,不同的乐器或人声在运音及音色方面均具有独特性。因此,b段中四分音符的中央C,如用长笛或低音提琴演奏,由男高音、女中音、男童或女童高音演唱时,听起来较为不同。不确定的配器使音符具有宽阔的音色属性。进一步的不确定性来自c段的进行:C上行到,即钢琴上相邻的黑键,这些音高之间隐含的各种和声关系是开放的。演奏现代乐器的钢琴家只需依次按下琴键(每个音符的长度由其即兴决定),不控制实际音高(取决于钢琴的调律),而古钢琴演奏家却能够像歌手、大多数弦乐器或管乐器演奏者那样,向上或向下“改变”音高。假设主调是大调,那么具备这种灵活性的音乐家可能稍微升高C,赋予其“导音”的属性,使其更加有气势地上行到;而钢琴家只能演奏各个琴键,尽管其指尖能够弹奏出各种音色。最后,在d段中,这两个音高通过一根连线连接在一起,标记为“悲怆地”(即“悲伤地”演奏),并通过拍数标识,名义上指定速度,每分钟60拍。上述信息看上去清晰明了,但连线的功能会随着乐器的不同而发生变化,因此会有多种不同的运音方式,如同音符的表现力与节拍特性取决于表演者的特定选择一样。另外,注意四个降号的调号,其标记的不是大调的调性(如可从c段推测一样),而是大调或者f小调。因此,对音高之间和声关系的感知有可能发生改变,进而改变用某些乐器演奏时上下起伏的微妙变化。两个音符的相关配重或重音状态也会因中间的小节线而发生改变,可能会使C音变成一个弱(或很弱)的弱拍,使音变成一个强(或很强)的强拍。

谱例1 音乐草稿示意

无论是否为首次演奏,音乐家都不可避免地会在演奏或演唱任何类型的曲目时,因上述或其他因素作出选择。显然,即使仅演奏这两个音符,也需要作出较多决策,这正是记谱法的未完全指定性导致的必然结果。当然,这种现象不应被视为一个问题,而应以佩恩和舒伊林的积极视角来看待。综上所述,简单的素材也包含较为广泛的可能性,虽然必要的即时性,等同于表演者对其在音乐创造性实践中,以及在音乐作品持续发展的起源中所扮演重要角色的理解。

通过研究可以得出结论,其中最主要的是:表演者仅依照乐谱推断作曲家意图的尝试注定是徒劳的,与听众或评论家期望表演者不折不扣地呈现作曲家的意图一样,是不现实的。“乐谱不是‘音乐’”,音乐也“不局限于乐谱”。⑰这不仅适用于已完成的作品乐谱,也适用于成品之前最初与临时的版本,如草图、草稿、拟稿等素材。近代以来,作曲家和以作曲家为中心的思维霸权往往会产生决定性观点,既针对音乐作品形成过程中出现的连续性素材的状况,也针对这些素材中的记谱。其主要观点为:一是,任何时候均需对留存下来的原始资料进行填隙式、推断式的解读,这一要求已在起源学批评领域得到认可,但音乐草图研究者常常不考虑这一点;二是,表演者在诠释乐谱时,无数的可用选项对“最终稿”(fassung letzter hand)的假定优先权形成巨大挑战,即使找到一个“在作曲家心目中没有被取代”⑱的版本(从无数的作曲家不间断地修正行为判断,这基本不可能),其与其他任何版本一样,在音乐表演时终究会被取代。如何将乐谱转化为行为与声音,没有“一劳永逸”的法则,因此进一步扩展科尔曼的定义,即所有音乐文本,无论标榜具有何等的权威性,在某种意义上均等同于草图或草稿,因为其构成的工作素材终将被取代。

如尼古拉斯 · 库克所论述的,音乐“作品”不应从某位作曲家创作并流传下来的角度来考量,而应将其作为在创作实践层面上具有一切可能性的“整体”来看待⑲。当然,这种包容性应包括文本实例化及基于对应的表演,因此可能影响舒伊林极力倡导的和谐性。在这一点上,西方传统艺术中,文本在音乐表演中发挥着核心作用,也就是说表演者的表演离不开“文本”。部分音乐家在表演时,常参考乐谱,或将其作为辅助的备忘录,或采取更加沉浸的方式。在练习阶段或排练时,无论是对凭记忆演奏的表演者,还是长时间接触音乐并对音乐了如指掌的表演者来说,乐谱通常也发挥重要作用。综上所述,抛开两者之间的必然分歧,从文本和行为的角度,均有足够的空间理解音乐。这适用于各个发展阶段的音乐文本,草图素材研究不仅对从事学术研究的学者有价值,对表演者自身也大有裨益。因此,下一步研究的重点既在文本上,也在行为上,尤其在作曲家留存下来的草图素材如何对最终的表演效果产生潜在影响这一问题,以及为了实现这些效果可能采取的具体措施上。只有将乐谱当作“文学草稿”来审视,才能揭示前文提到共性与关键性的差异。

三、 肖邦创作实践中的记谱法——个案研究

草图个案研究聚焦于弗雷德里克· 肖邦(Fryderyk Chopin,1810—1849)的作品。其表演和创作美学可以依据今天已有的结论来解读。肖邦被普遍认为是浪漫主义时期的杰出演奏家之一,同时也是一位重要的钢琴作曲家。他自幼就能创作出非常独特悦耳的音乐,且其音乐充满与听众交谈的力量,仿佛在用自己的语言进行交谈。肖邦留下的草图素材相对较少,因此留存下来的作品通常会引起人们的极大兴趣。与贝多芬在谱纸上开发自己的构思相比,肖邦似乎更乐于让自己的音乐在键盘上发出声音:以书面形式捕捉构思前,通过反复的试验过程,使段落的衍展甚至整部作品初具雏形。肖邦如其同伴乔治· 桑(George Sand)所说:

我所见过的最痛苦的劳动。它是一连串的尝试、举棋不定、烦躁……当构思浑然一体之后,他在试图把它写下来时还要进行过度的分析,因未找到理想的形式而产生的遗憾直接将他抛入绝望之中。⑳

肖邦在完成草稿后的很长一段时间内仍持续修订,从未真正停止过对音乐作品的打磨。由于其才能非凡,每次触碰到乐思时都以不同的方式来构思。在持续创作过程中,留下不少作品的不同手稿(从简要的草图到为镌版工准备的校正本草稿),因此在法国、英国和德国其作品的首版中常出现不同的变体,可最大限度地保护版权,进而保障收入。随着变体的曝光,揭示出肖邦对作品的持续修订,如:其在巴黎的钢琴学生使用的乐谱注释(肖邦自21岁起就在巴黎生活),以及在他职业生涯的不同阶段,在给他助手所准备的复印本中更为进一步的注释㉑。

这些不同版本、不同手稿的修订版素材大部分都可以在《肖邦在线集注版》(Online Chopin Variorum Edition 2017)中免费获得,该集注版“提供了手稿与作品首版的数字图像……以便于比较分析”,使得读者可以通过填隙式阅读,重建至少一部分音乐创作史㉒。我们可将该动态版本的未限定特性作为对萨利斯提到的“强烈作品理念”的纠偏,萨利斯的这一理念制约了几代人对音乐和音乐学的理解。两篇当代报道揭示了肖邦在这一点上的立场,同时也涉及本文第一部分概括说明的问题。首先,从阿尔弗雷德· 詹姆斯· 希普金斯(Alfred James Hipkins)(在肖邦1848年的英国之行中为其钢琴调音)那里了解到,肖邦“从未两次同样地演奏过自己的作品,而是根据当时的情绪进行变化,这种情绪充斥着极度任性的魅力”㉓。这与之前提到的肖邦不断对其音乐进行再创造相吻合,表明了其一直在探索多重的演奏含意。在1842年11月威廉· 冯· 伦茨(Wilhelm von Lenz)所写关于与肖邦对话的报道中,可以更加深刻地感受到肖邦的演奏方法,肖邦说道:“我示意:听众必须完成这幅画面”㉔(约翰· 林克翻译)。这里间接提到的“示意”的美学,适用于肖邦的音乐,无论以任何方式解读,无论以注释还是以听到的声音为依据,均须牢记这一点。但是,仅仅了解作曲家风格这一基本特征,不足以应对其作品的多变性所带来的挑战。

肖邦音乐思想的钢琴源点,即为了响应其在键盘上创作的特定可供性(尤其是其钟爱的单擒纵机构的普莱耶尔钢琴)。这在肖邦整部作品,尤其是某些段落中能感受到。如《即兴曲》Op.36第59 ~60小节的“让人欲罢不能且局促不安”的临时转调,“示意了一段实际上的即兴练习:就好像手指停下来‘思考’如何从一个段落进行到下一个段落,而没有一个指定的明确目标”㉕。另一个“用手指思考”的例子出现在《叙事曲》Op.52中短暂的“华彩乐段”自第135小节后,就像肖邦正在即兴创作音乐,或是在大声勾画声音,主题的片段在某种程度上被尝试性地、无目的地加工,仿佛钢琴家迷失了方向,直到主题本身最终被重新找到。与此相同,华丽的抒情主题在《船歌》Op. 60的中部过早结束,第71小节的颤音阻止了一切潜在推动力,之后手指开始探索相邻的琴键并陶醉在由此产生的和声中。随着更高稳定性的逐渐恢复,这三个段落都成功按下时钟的暂停键,像是给展开的即兴创作留出空间。即兴创作在每一个案例中都被证明是至关重要的。

有趣的是,《船歌》唯一留存下来的草图页面,不仅有引人注目的颤音,还有一段扩展的装饰乐句,这一段没有出现在出版乐谱的结束段落。之所以这份素材未公开,或许只是对创作构思的匆忙记录,而并非用于表演。㉖因此,肖邦将指法加入装饰乐句、结尾处等极具挑战的音型中,这一作法既让人称奇不已,又具有启发性,表明创作与表演对于肖邦来说,是一枚硬币的两面:不仅通过表演媒介进行创作,且表演也等同于创作,因而其作品纷繁的多样性得到希普金斯等人的赞誉。

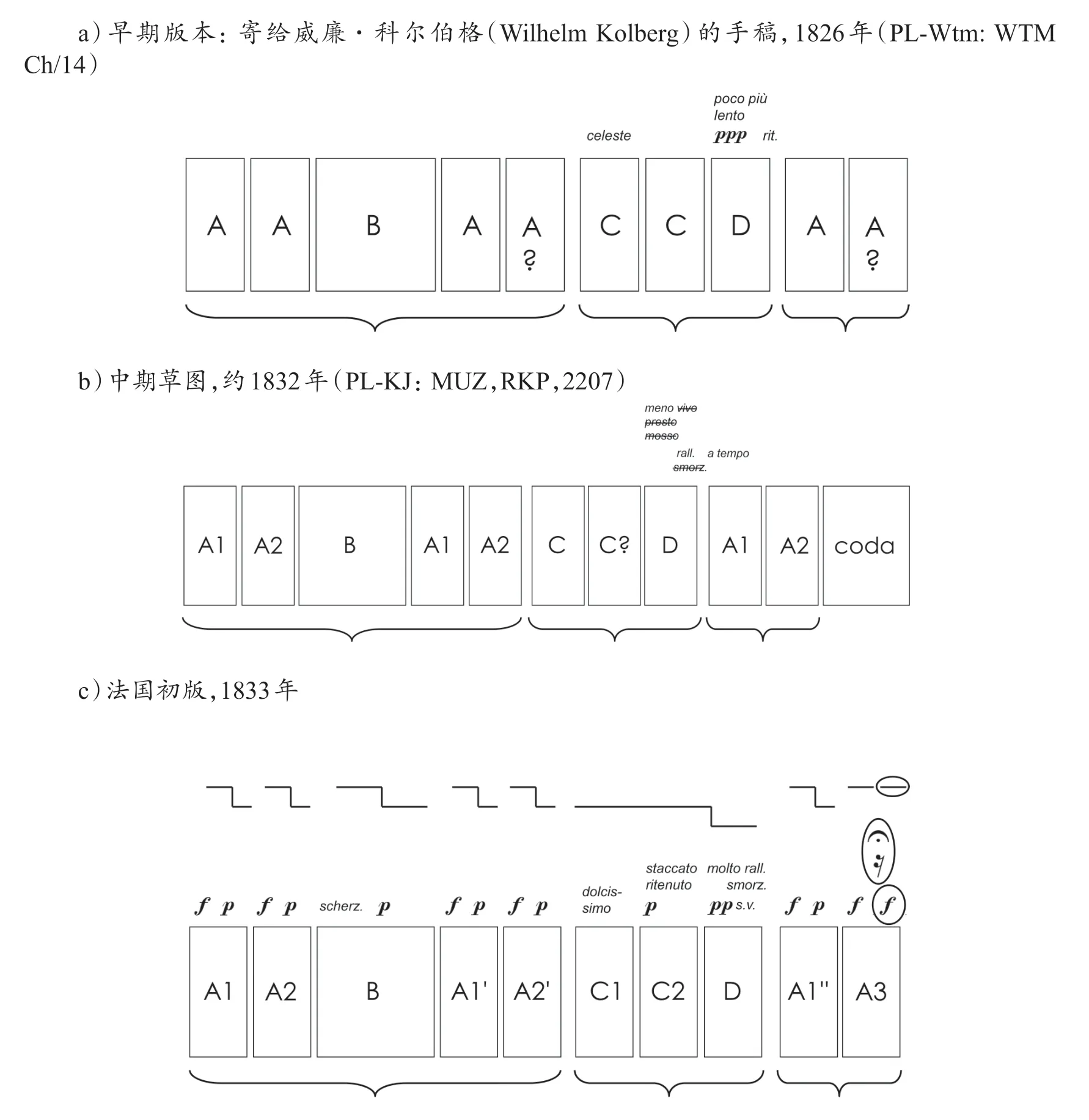

肖邦于1832年左右完成的一份草图中包含了指法,显然是为了强调右手旋律中的装饰音。1832—1833年出版的Op. 7 No. 4《大调玛祖卡舞曲》,其草图与《船歌》的情况截然不同,而是延续了另一个更早的完整版风格。这个早期版本在若干年前赠给威尔海姆· 科尔伯格(Wilhelm Kolberg),并添加了波兰语注释:“F.肖邦写于1824年”。从音乐的风格看,完成日期稍晚一些更合乎情理,可能写于1826年㉗。将此早期版本与随后的草图及出版的玛祖卡舞曲进行比较,不同之处较为有趣㉘,这样的比较不仅可以全面、深入地了解肖邦的风格演变,还能深刻领悟记谱和结构方面的表演含意,意义重大。

尽管三个版本之间的差异,在一定程度上可以根据前文中肖邦的修改倾向来解释,但该草图独有的尾声还需进一步解读。多年来,肖邦一直在努力解决其舞蹈风格的作品,尤其是玛祖卡舞曲和波兰舞曲的创作问题。例如,在最早的版本中,音乐在第一段4小节的第四次、第五次,甚至是第六次逐字反复后草草结束(肖邦对反复次数没有明确预期)。多次演奏相同的音乐,即使有中间段落提供的多样性,但表演者一次次地重复段落,可能会让人觉得单调,如某些玛祖卡舞曲、《谐谑曲》Op.20等大型作品。如卡尔伯格(Kallberg)所写:肖邦的问题是要抚平紧张感,这种紧张来源于“精准或近乎精准的重复与返回”—这也是该风格的特点,以及其在音乐停止时所追求的以“一种更加果断的感觉”来“消融突兀感”㉙。中间版本的结束部分见证了肖邦沿着这方面的尝试,即由八个“蜿蜒弱化”小节组成的尾声果断地结束了玛祖卡舞曲。卡尔伯格指出,“在肖邦希望给玛祖卡舞曲的结束赋予一种坚定的感觉时,他变得偏爱丰盈的尾声”㉚,尤其在最后一部确定作品号的组合作品中(本文的例子是肖邦《玛祖卡舞曲》Op.7,由五首独立的玛祖卡舞曲组成)。虽然作曲家在名义上的权威乐谱中采用了一种有效但也更加微妙的方法处理结尾,但为何没有如发行版那样在作品中保留这一精彩的段落,仍不得而知。

图1 肖邦《玛祖卡舞曲》Op.7 No.4,约1832年,正式段落(按比例显示)和表情标识有三个版本

在线集注版中的集注乐谱能够突出这类源素材之间的差异,使表演者与学者能够解读素材,并确定其在相关音乐的全部现存源素材中的相对重要性。正如笔者曾写到的,“任何素材都不应该被孤立地看待”㉛。截至目前,还没有完全成熟的数字版本可以使表演者将不同来源的变体组合在一起,并制作成自己的合成版本,即使其有此意愿㉜,但印刷集注版显然不具备这样的灵活性。另一方面,使用与谱例2类似的乐谱,可以实现即时混合,再现了肖邦的《f小调圆舞曲》一个版本㉝中的一页,由于多份手稿的不同变体同时呈现,可显示一个选择假设。事实上,留存下来的完整手稿共有五份(并非草图),但其只是肖邦写给熟人看的。另外还有一份失传的手稿,是其去世后,据此发行过的波兰语版本。笔者所述的相互混合,是通过以下表达而促成的:如谱例2所示,人们可以跟随自己的意愿替换一个或多个变体,从而在一定程度上对音乐表演进行“即兴创作”㉞。尽管音乐的声音会与任何既定素材中的严谨文本产生偏差,但其能捕捉到肖邦作为著名钢琴家的自发性与创造性潜能。这类线段与线段之间的折衷须审慎地处理,如过于随意,可能导致出现从音乐理论上来看较为粗糙甚至荒谬的组合。此外,在现存的素材中,既需要根据特定变体的出处、目的和地位进行单独权衡,也需要将其放在总体素材的背景下进行评判,以避免特权化,甚至使用完全废弃的版本。在《f小调圆舞曲》中(见谱例2),上述问题较少,因此全部六个“原始版本”的地位大致相当,再一次挑战了“最终稿”的概念。

谱例2 肖邦的《f小调圆舞曲》㉟

当决定如何表演相对权威的素材里的音乐时,参阅被替代的版本可能具有指导意义。以《大调圆舞曲》Op.18为例,两份1833年的完整草稿被留存下来(分别由纽约的摩根图书馆和华沙的肖邦博物馆持有),另有一个更完善的1834年版本,被视作法国初版(1834年出版)的草案。每一份草稿都以“从D.S处开始反复到Fine”来结尾,指示钢琴家应该回到开头重复那一开始部分(草稿1中)或那几个部分(草稿2中)。在这些版本中,音乐该停即停,乐谱中没有任何标识来区分从之前的重复中听到的最后部分。相比之下,在出版的作品中,肖邦引入了一些短暂的停歇,然后进入逐渐激昂的尾声,《圆舞曲》果断、挥洒自如的结束要归功于此。克里斯托弗· 格拉博斯基提到一封信,信中确认“肖邦在《圆舞曲》Op.18中添加了尾声……就在那一天,他完成了交付出版商的版本”㊱,即1834年草案。了解作品在这方面的起源,并比较各个版本(如格拉博斯基 2006中再现的),会潜移默化地提升表演者对尾声目的性及功能的理解,进而再到作品的整体轨迹,通过华丽的结束获得了一个浓墨重彩的尾端效果。

最后两个例子表明,草图素材研究对表演者理解与吸收讨论中的音乐可能产生怎样的影响。第一个例子是1843年左右创作的《摇篮曲》Op.57。在这首作品第1 ~54小节中,左手的伴奏反复弹奏一个简单的和声进行;右手首先弹奏跨度为4小节的旋律,然后是越来越精细、越来越充满活力的音型,也以4小节为单位;在音乐改变方向进入静谧结尾前逐渐弱了下来。肖邦在1844年底写给法国出版社的一封信中,称其为“变体曲(les variantes)”,这首曲子因此追溯了一个对称的过程,在最初的、极不寻常的两页草图中,较难分辨出来(可见Nowik 1988年对此的讨论,以及其他有关Op.57的资料㊲)。例如,两页草图中的第一页,4小节单元垂直排列(仿佛在一个诗节中),并按顺序编号,尽管对“变体(variante)”8 ~11进行了明显的重新排序,以及后来在底部添加的第10“变体”,这些都表现出肖邦在勾勒音乐时思想上产生的重大变化。类似的重新排序也出现在草图的第二页,在乐谱上的各乐思材料从上到下最终按照13、12与14的顺序标记,最后一段乐思开启了尾声。

肖邦所有作品中看似模块化的创作理念是史无前例值得关注的。但事实上,在勾勒这首作品的某个阶段,肖邦做好了“艰难地完成”这些素材的准备,且确实做到了,正如两页草图所隐示的,这一点更加了不起。使音乐流畅、连贯是所有作曲家都面临的基本挑战,因此这里展现出来的灵活性决不能被视作理所当然。人们不仅好奇在肖邦第一次记录下连续的“变体”时最初始构想的音乐轨迹,还想探究其为什么,以及从何时开始认为事件的初起进程更加符合自己的心意。这种猜测对于研究各类草图素材的人较为熟悉,但表演者却很少思考这样的问题,尽管在这个案例中,关于音乐如何演变的思考可能会影响其在出版形式中对此的把握,更进一步说,就是其希望如何在表演中展现出来。部分音乐家有这样一种倾向,认为印刷页面上出现的内容就是既定物。一方面,无需思考音乐形成的因素;另一方面(如前面讨论的),无需考虑乐谱提供的所有选项。这场讨论表明,由于最终版本形成过程中存在多种手稿等现象,为个人的表演决策提供丰富的选择资源。但要考虑到这些问题,可能需要直接获取被讨论素材的可能性,但编辑在准备音乐出版物时,经常将其排除在视野之外。有这样的通道也是肖邦在线集注版存在的主要目的之一。

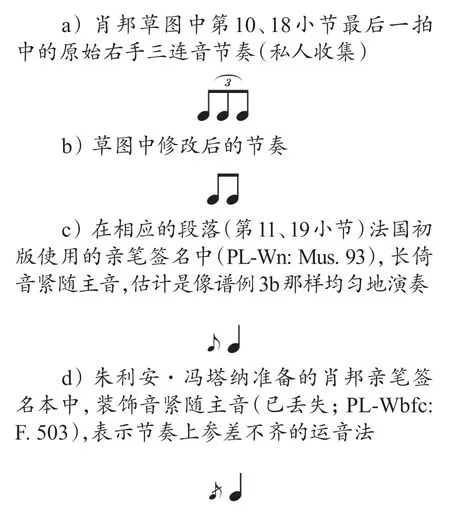

最后一个案例是肖邦为《e小调前奏曲》Op.28 No.4所写的草图,对如何演奏已出版版本的某些段落有启示意义。㊳正如卡尔· 沙赫特(Carl Schachter)所说,肖邦最初写在草图第10、18小节右手最后一拍中的是八分音符三连音(见谱例3a),但是后来他修改为成对的八分音符(见谱例3b),而对第19小节中第3、4拍的四分音符三连音进行更加深入的再思考。㊴在法国首版所使用的草案中,肖邦根据18世纪的惯例,在第11、19小节(即之前的第10、18小节,见谱例3c)的主音符前面写了长倚音,形成“八分音符组”。在肖邦的朋友兼助手朱利安· 冯塔纳(Julian Fontana)编写的书稿中,以短倚音的方式呈现这些装饰音(德国出版商使用的源自法语草案的书稿中忠实地保留了明显错误的装饰音,由此建立了一个很可能会曲解肖邦意图的文本传统:如谱例3d)。这个单音上的装饰音(加斜线的短倚音),在该例中是音符B,应该以更为放松和柔和的风格来表演。草图中的音型隐示了最初的节奏运音法,为与后来的惯例保持一致,两个音符同样地演奏,而不是演奏得更长或更短,其中两个音符组包含了节奏上的等同物元素。因此,肖邦在为其法国出版商准备稿件时,特意选择过时的长倚音,可以通过参阅草图,从中推断出“正确”的演奏方法。这一解读方法有益于无数已经或准备把装饰音演绎出节奏起伏效果的钢琴家,而不是只用草图中最初与修改后的记谱所示意的修辞。

谱例3 肖邦《前奏曲》Op.28, No.4中的记谱变化

对肖邦素材的讨论还可以进行极大的延伸,如果可能的话,涵盖留存下来的那组《幻想波兰舞曲》Op.61草图㊵。肖邦在创作后期的草图中,通过将大量素材上移一个调,从根本上改变作品的整体和声基础,这是真正意义上非同寻常的改变。鉴于其音乐构思在一定程度上取决于其物理排布或在键盘上的“感觉”;或在《前奏曲》Op.28 No.20、《圆舞曲》Op.18、Op.34 No.1、Op.64 No.2等其他作品中,完整草稿准备好后又增添了一些片段,进而赋予音乐不同的轨迹;㊶或在给学生、同行使用的无数乐谱中,肖邦或对各种各样的表演标记进行注释,或对变体段落进行圈注,由此产生了具有更小或更大适用范围的素材。这些素材可能会被现代表演者以如前文讨论的《f小调圆舞曲》的演奏方式来使用。显然,对这类素材展开详尽的研究需要更多时间,但这不仅证实了肖邦音乐想象力的狂热本质,而且证实了评估单个元素在作品形成中的地位时,需要考虑该作品所有可获得的源素材。早期源素材在塑造名义上的权威版本的表现性方面可能发挥着作用,并发挥其潜在效力。

最后思考

经过研究,得到可能与文学草稿的平行研究直接相关的结论,因此文中谈到文学草稿与音乐草稿之间的某些共性,但也指出源于音乐与文学素材不同目的的主要差异。文学文本实际上是按照阅读的内容“表演”,这种阅读通常是私人的、个体的,而不是音乐表演的社交性驱动、社交性发生的方式。另一个差异来源于这样一个事实,即表演涉及且需要舒伊林所引用的“更广泛的技术与实践生态学”㊷。这些都不是为了彰显复杂性或价值层次,这类音乐与文学材料在本质与功能上是如何既重叠又分歧的,值得认真思考。

承认这些相似与相异之处具有指导意义,但也不应过分夸大。相反,研究随着时间推移而变化的材料,无论是音乐的、文学的,还是两者兼而有之的,主要目的是通过学习各种艺术作品如何持续演变,获得对创作过程的更多理解和洞察力。创造性想象力并不局限于个别的、一劳永逸的实例,意味着可以在作品持续存在的任何阶段被重新唤醒和无限参与,无论是通过表演还是其他任何形式的(再)上演。