一直唱到挂,那是最舒服的

人:人物周刊胡:胡德夫

跟狗狗猫猫讲话多一点,跟人讲少一点

人:您已经三年没有出现在大陆的节目中,为什么参加《声生不息》?

胡:希望通过歌,两岸的朋友能够连在一起,像这个节目的名称要声生不息。

这几年各种因素很多,我们还是很勇敢地从疫情中熬过来。我们的声音、我们的歌声不会断。我们甚至从疫情里面得到了一些人生故事的提示,我们的歌(因此)可能更多地被咏唱。

人:为什么选择在节目中唱《橄榄树》?

胡:我最早跟李泰祥认识的时候,他在钢琴上边写歌,边叫我唱。他在写一种乡愁。我们两岸朋友们很久都没有在一起交流、在一起唱歌,我想也有相互的乡愁在,对彼此的思念在。《橄榄树》是这样的歌,不管我们在哪里,都可以唱“不要问我从哪里来”。

以前我唱《橄榄树》,想到我台东的故乡。那里橄榄树很少,槟榔树很多。现在唱,想到的是远方,我已经走出去了,我看过了远方的朋友们,整个大陆我都走遍了。我一路走到黄河源头,走到滇南,走到内蒙古,整个大地我边走边听,有很多旧友新知。这三年没办法像以前一样,随心所欲去哪里,很多朋友在这个时候凋零了。所以唱这首歌,里面的远方是一种非常远的思念。

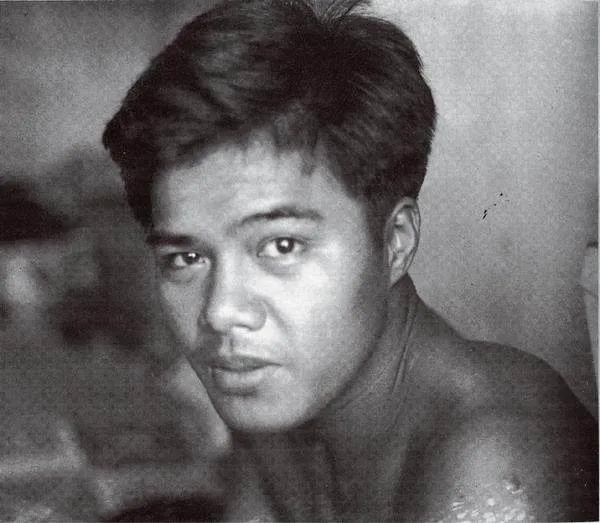

现在唱《橄榄树》会有许多的图像出来,我们那个时代的脸谱都会跑出来。这个歌在民歌最盛的时候出来,正是台湾音乐开始要起飞的时候,也影响到很多的人,那个感觉很清晰,很像新的开始就要来了。

人:疫情这三年相当于有一个停下来的时间,这三年您在做什么?

胡:这疫情我能熬过已经很谢谢了。我已经到这个年纪,有三高,也有慢性病。朋友都担心我过得了过不了,我觉得把自己保持好,留着口气来唱歌,能够以后再去走已经走过的和还没走过的地方,边走边唱,也不管会碰到什么大的灾难,一直唱到挂,那是最舒服的。

人:疫情这三年,您为了让自己留着一口气,做了怎样的努力?

胡:尽量深居浅出,把生活弄简单一点,多看一些树,多看一些书。跟狗狗猫猫讲话多一点,跟人讲少一点。自己手边的事、自己喜爱的事,紧紧地抓着。多看一些家里的人,多跟他们说话,以前忙来忙去的遗憾可以在三年里补回来,那也是一个收获。

自己不唱歌,河流也会唱歌

人:这几年您住在哪里?

胡:在台东,在我的故乡,在太平洋边上。

人:那里有变化吗?

胡:变化比较少,自然保持原来的样子,也没工厂,没有工业。大的电子服务在这个地方几乎都没有,即便有一些变化,太平洋的风一吹来,听到这边的人淳朴的说话声音,那些变化也就不大了。

人:在社会迅速发展的当下,为什么您的故乡能够一直保持着淳朴?

胡:这边的人坚持了很久,要这样的东西、要这样的生活、要这样的环境,大家的共识凝聚了很长一段时间,所以工厂进不来,污染工业进不来的。对老人来说,你不必去找养老院,这一大片山和海给我们养老,(这些年)回流的青年也慢慢多了,他们对大自然有一种珍惜与渴慕,自然会把年轻人的心留在这里,做一些艺术工作、音乐,他们发现这个地方是一个王道之地,是最适合他们生存的地方。我看到很多艺术家在这里成长起来。

这边不失它古朴的样子,别的地方,大家在追逐数据、追逐发展,但是说实在的,你往大数据的地方去的时候,会把你累死,把你忙死。这个地方你不必去想,很多东西可以不要,很多东西可以不必知道,但是知道你过得很好,在这里就很好。

人:您提到那个地方大家形成一种共识:我们要这样的生活,我们要这样的生态,这个共识是在什么时候形成的?

胡:我们父母这一辈就慢慢有这种想法了。当中大段时间有很多青年外流,出去徘徊一段时间再回来,他们的感受更深,他们渴慕这样的地方。都市是什么东西都很多,但是我们这边有的东西他们就很少。

人:您也经历了出走和归来,这也是您的心态历程吗?

胡:我从小就想回来。从我11岁离开去淡水读书就想回来。我不喜欢离开山谷,不知道跳出去是什么地方。偏偏又会考试,只取那么一名,我也能考上奖学金。家人就觉得那就去,学校很有名,台湾最古老的一个学校,谁都想去的地方,让我不要钱读书。

老人家知道在学校好,当然鼓励我去。我怎么知道,我只想知道待会还能不能放牛,还能不能跟自己的玩伴们玩,还可不可以偶尔去跟大人狩猎、去河里飙水,还可不可以让蝴蝶爬到满身,还可以不可以听山谷的声音。山谷的声音是很特别的,但是你到都市就没有这些东西了,听到的都是人的声音。

11岁以前,山谷的天空虽然很小,但那是快乐的。我就是天真无邪的孩子,根本没有在读书,跟牛群在一起,每天玩自己发明的游戏。听老鹰在天上叫,跟它们对话,觉得没有什么稀奇。自己不唱歌,河流也会唱歌。河流短而急促,很多石头在当中长着,河里的声音很美。不像到都市去,淡水河根本就不出声音,稳稳不动。

我们山谷里面没有孤儿,都是部落在喂养,也没有乞丐,大家都一样富足,都是平等的,出去变什么样?小孩子心中会发慌的。果然一到淡水去,连我的国语都没有人能听得懂。我只有跑到树林里面去跟树讲话。

人:一个国语表达都有一定困难的原住民小孩,要考到台大外文系,是一件容易的事情吗?

胡:不容易。就是运气好,恰好考的题我都会。其实只要会三种语言,再学第四种就很容易。我本来就会卑南人和排湾人的语言,国语只是发音不一样,加强一下就标准了。

学外文是因为当时原住民没有文字,我想从这个专业去学习、研究语音学和音标,给自己的语言创造文字。(这个目标很)宏大,但是破灭了,最后变成了歌。

人:现在您多久回一次山谷?

胡:几乎每周都回一次。(经纪人补充:胡老师离开家是1962年,山谷里面连路都不通,走了七公里的山路才能出那个村子,到了有公路的地方才有车子坐。现在有了路,所以很容易可以回去。)

人:山谷的声音现在有变化吗?

胡:大致还是那样,但是人跟人的关系已经没有那么密集。因为受现实的经济模式影响,人际关系会变化。但是基本上我们那一代的人聚在一起都是很真心。我小学同学16位,到现在聚在一起只剩下五六位了,都成遗老了,其他都不在了。

我在这边的功能最重要的就是陪伴这些子子孙孙,在这个地方我是算最老的一个人。如果我不在,对大家族来讲是一个遗憾。就像以前我失去叔叔、失去自己的堂哥的时候,像失去背后的祖灵那样,很遗憾。自己不坐在这个位置上,子孙无所寄托。我现在就是这样子杵在这里。

人:下一辈有像您这样有威望的人吗?

胡:有一排人在候补了。我最大的外甥和侄子跟我就差三五岁而已。

在物质最匮乏的时候丰收,在物质最满足的时候荒芜

人:您现在怎么看待民歌?

胡:现在再去分民歌或者流行歌,已经没什么太大的意义。这个时代的歌,就是这个时候的民歌,这个时候跑去山上采一个歌出来叫民歌,那是不对的,现在年轻人的声音就是在唱现在这个时代。

人:您的意思是多年以后,比如20年以后再听现在的那些“抖音神曲”,会觉得这就是2020年代的民歌吗?

胡:也许是。想想它怎么会出现?它在那就代表那个时代的荒芜。总是会有荒芜的时代跟丰收的年代。我们在物质最匮乏的时候丰收过,在物质最满足的时候,你可以荒芜,你可以荒唐。

人:现在您眼中的优秀的音乐作品,需要具备什么样的特质?

胡:讲自己少一点,讲讲大家的好多一点。不一定只是讲好的东西,而是(通过讲好的)给大家一点希望。歌是唱给孩子们听,给他们一定的空间、一点希望,他们才可以长大。

我们一直在讲环境,鲍勃·迪伦写过环境的糟糕,我们现在环境更差,更能写了。人跟人的那种疏离更要讲。

我们也不是什么悲天悯人的人,没有那么伟大,但是为什么我们以前可以做那么丰盛的东西,让大家一辈子忘不了?现在难道没有吗?这就是我现在想做的事,想要去想的事情,共同去想看看怎么样去做。不去想这些,怎么会有优秀的作品?优秀的作品不是在几个字、几小节、几分音符上跑出来的,也不是从rap节奏里面跑出来,是从人的心里面的撞击跑出来。要怎么把心脏的声音、心潮浮沫拍打的声音变成你的音乐呢?

(现在选择不同的音乐形式)是大家的自由。就像以前人家不认同我们祖先的歌一样、现在也认同了。有一天,听不懂的人会听得懂。现在以为听得懂的人,他们越来越糊涂。音乐还是要追溯,它是从心脏的附近跑出来。

人:写歌对您来说是一件容易的事情吗?

胡:我不会写谱,所以不是很容易。我要酝酿很久才成歌,一旦成歌我还要去操练很久,要自己弹自己唱,自我演绎,变成自己的东西。我不是一个多产的人。写情歌的话,我一天可以写20首,但是我也不是这样子写歌的。我耳朵也不听这些东西,很多人听了几次(情歌)就会了,但是我这里没有一条会的。

人:那能吸引您的音乐是什么呢?

胡:算起来也很广泛。我自己能写出什么来,我自己会因什么感动,谁写的什么歌正好是我想写的那种歌、感动到我。在这个脉络上面。

人:最近有听到感动到您的歌吗?

胡:那还是莱奥纳多·科恩的。虽然是几十年前写的。他八十几岁唱歌到挂掉。他的歌感动人的地方非常多,讲这个混乱世界里面的很多现象跟感受,虽然也有情和爱,但是他对情爱的描述不一样。他是一个诗人,他知道怎么样去用词,他跟鲍勃·迪伦比起来,虽然鲍勃·迪伦拿了诺贝尔奖,但是我觉得深跟厚还是科恩更狠,悲天悯人也存在于他的作品里。我年轻的时候听到他的歌就觉得很不一般,而且他的歌历久不衰。像他的《Bird on the Wire》《There’s a War》等等。再比如像乔尼·米切尔,她写的《Both sides Now》也是历久不衰的。这些讲人生的一体两面的歌会感动到我。

人:您觉得像鲍勃·迪伦这样的音乐人具有可复制性吗?

胡:复制很难。

人:或者说,中国什么时候才会拥有自己的鲍勃·迪伦?我们需要拥有吗?

胡:这个不是说需要不需要,而是时代的必然或是不可逆。鲍勃·迪伦今天受到大家的推崇,是因为时代的累积跟脉搏。穷兵黩武到最后就是鲍勃·迪伦了,知道吗?美国打越战,把人家国家全部打烂了。美国人后来想一想我们没有那么伟大,我们的命都打掉了,世界也变得混乱,开始用音乐来反对,用歌来反对,鲍勃·迪伦就问:还要多少次这炮弹在空中飞过,它们才能被永远地禁止?

当社会走到一个境地的时候,必然就会有一定的反应。当你不听我们的声音的时候,我们的声音就想办法让你听到,这都是歌的力量。

听听孩子们在喃喃什么

人:您也想创作出这样的作品吗?

胡:我快创造出来了,我要写这一类的东西,不是说去学他,因为我有很多想法是讲我们周边的感受,我们的未来。现在世界的紊乱,我是怎么看的,我唱出来。

我总要让年轻的一代或者我孩子们听起来有道理,而不是只有唱起来好听而已,好听的话你听交响乐就好了,但是思想要进去,你的想法要进去,这样对孩子们还有一点益处。

人:刚刚谈到音乐要追溯是不是从心脏跳动的地方长出来,您现在心脏会因什么跳动?

胡:我现在就在看,世界变化这么大,我们的孩子们(会怎么样呢?)我看他们的眼神,眼神会说话。他们在犹豫什么,他们在忧郁什么,他们在忧苦什么?他们偶尔发出来的欢愉的声音是不是真的很欢愉?

世界的每一个角落的孩子都是这样,只是多跟少。但是我发现现在更厚更大量的能量在堆叠,不像我们那个时代,打个架就算了,大家还是很快做朋友。现在不是这样子,孩子们好像在集体做一些什么事情。我会忧心,我不知道是什么事情,只是知道光从各种统计数字来看不准确。假如不去好好看他们的眼神,好好看他们的孤独,听他们在喃喃什么,他们在那边惊喜若狂是短暂的吗?马上就会掉到忧郁里吗?

我到这个年纪了,能观察的就是这样。那些树、那些河流,它们变化不会太大,但是人会变。他们在游动、游离的时候,我们怎么对待他们,他们就会变成怎样。所以我要再想想我们那个时代,想想现在我们可以给他们什么。

人:可以给他们什么?

胡:给他们陪伴,用我们的歌陪伴。

人:他们需要吗?

胡:他们不一定需要。我们也听他们的歌,他们比较需要有人听他们的声音,有人听他们的喃喃之声,听他们心里面的哀嚎,听他们那种不愿意讲出来的很拗的眼神里面包含的那些东西。他们很欢迎我们……不是欢迎,他们应该会希望我们这么对待他们。

但是这个听起来像是每一代青年人的共性,好像不是这一代人才有的现象。

对,就像我们以前一样,我们根本在无病呻吟,大家都这么讲。那就好好定睛看着他们,去关注他们。

人:通过这几年的观察,您觉得他们在忧郁什么?

胡:太多的事可以忧郁。

我们那个时代不会想房子贵不贵,我要不要一栋房子。现在光是这个就够忧郁了,更不用说现在的年轻人忧郁未来在哪里?以前我爸爸那个时代,最苦的时候,二次大战结束,什么东西都没有,但还看到前途在哪里。认真就会有前途。

人:现在认真也没办法有前途了吗?

胡:你认真也比不上机器。AI要把你的工作拿走了。

人:这个事情无解吗?

胡:有没有解,我们用唱的方式看看。这都是歌的元素。

还能响的钟声,就让它响。歌者是观察社会和观察世界的人,我们观察这个世界、时代感受到严重的焦虑,但是我们未必是能够解决这个问题的人,只是希望能点出这个问题。提出这个问题之后,我们就要看这个社会到底能够给一个怎样的回应。这个回应能让大家去思考、讨论到目前整个社会跟时代所遇到的问题,才能再去进一步想如何解决,才能得到一些答案。现在的人还在问为什么。就还有希望,钟就还在响。一旦没有声音了,一切就戛然而止。

人类最灿烂的一道曙光,就是共享

人:您刚刚提到科恩写了当年世界的混乱,您觉得现在的世界很混乱吗?其实您也是经历了各种各样的动荡,走到了今天,今天的世界和您经历的动荡比,依然混乱吗?

胡:人类原来的样子是最好的,就很自然。大数据越来越厉害,电脑越来越厉害了,最后是毁灭。毁灭之前是混乱的。那是谁造成的?你算计别人,别人算计你,大家算来算去,就跑出大数据来了。比大数据的背后是比你强我强的问题。大家都想我说好,谁不服谁就来比,最后大数据就告诉你,数据还在走。但这个世界就没有了,或者人就没有了。

(现在的科学技术)已经超过我们的需要了,你要那么快的数据做什么?那是人算计出来的,我要比你快,你要比我快。要把时间换算成钱,我要比你有钱,或者你比我有钱。算到后来,虚拟的就出来了。不真的东西也开始了。大数据到最后,真真假假都不知道。它会不会变?假如变成杀人武器就完了,人就毁灭了。

你说它有好处,生产、工业、医疗上有什么帮助。我告诉你,好,到最后我们还不知道它是我们的主人还是我们是它的主人。要那么快的制造或者发展,最后是为了钱,是经济问题。在这个世界上最幸福的就是钱不多到你担心但是足够你所需就好了。

它像这样的发展是无止境的,地底下几十公里都要挖光了,还有什么环境?整个世界,用英文讲就chaos了,整个混乱。

人:所以您对人类的未来挺悲观的?

胡:除非人类碰到一个事情,他们全部要合起来,变成和解才有办法。让所有速度快的事物都为人类谋福利。我们中国说我不去干涉人家,我从来不去用一个子弹打别的国家,全世界都这样想就好了。然后把这些大数据、人类的智慧这些有用的东西,放在医疗、放在人民的福利、放在人类的发展上面共享,那是不是很好?

人:现在跟您当年经历的动荡有什么不一样?

胡:我当年经历的不叫混乱,是很清楚这个是不对的,这个事是可以去改善的,我们就往这个地方去。不一定那个时候知道有什么好的结果,但我们看得很清楚。我们还有值得的地方去努力,而且它规模不是很大。但是现在的混乱是很大的,而且很多人在这里面醒不过来,科技是那样的精准,一直在往前走,但人的心还停留在之前,变成了一种断裂。这很可惜。那就全部交给AI就好了,可能也比较幸福一点,也可以发展到另外一个时代。

但人类还是会这样,所以人类一定要经过某一个东西,才会变成全世界共同来为人类的繁荣和福祉联动,一起无私分享所有的东西。现在哪有这样分享的,拥有的人根本不给你。他锁起来了,一直拥有。其他人不服气,他也在发展,想跟上你,也锁他的东西。锁来锁去,世界变得越来越小,那一锁、一碰,就会有火花出来。人类的碰撞要往好的地方走,就要在不断进步当中,让世界上的人可以得到好处,而不是(一直用)那个自私的想法。我们讲“天下为公”也是这个意思。

人:您觉得作为一个个体,在这样的时代里面,应该怎么自处?

胡:人类就是要有爱,要爱你的邻居像你自己一样。人类有智慧对吧?没有智慧发展出这些大数据干嘛?智慧发展出来的东西可以共享。

科恩有一句话讲得很好,ringthebell。让那些还能响的钟声响出声音来。不管给你多大的引诱,都要让这个东西响起来。虽然很多地方都有裂缝,但是那是光辉照进来的地方。

曙光真的很重要。人类最灿烂的一道曙光,就是共享。

所以像这样的想法,我们要从歌里告诉孩子们。

你连头发都数不清,怎么知道你的日子还有多少

人:您的第三张(《芬芳的山谷》)和2021年发的专辑(《最后的猎人》),探讨的主题更宏大,这是您刚刚提到的那些思考的产物吗?

胡:也是。现在依然在进行中。我在想一些东西还没有想得很清楚,这正是自我编整的时候,自己也在编整自己的生活跟角度,还有很多的想法、念头,我都要把它弄清楚,把它变成我们的歌。

人:这个时间需要多久?

胡:很长。人生那么长了,可能到100岁。有的人一辈子都想不清楚,有的人也许很快可以讲出来,总之能做就做。你连你的头发都数不清,怎么知道你的日子有多少? 总之把定义拿掉,我就是在诉诸声音而已。年纪越大,比以前更想把想法变成一句话放在歌里面,告诉大家,而不是仅自己抒发。

人:您在音乐中获得的最大的力量是什么?

胡:为什么到目前我还在做音乐?是因为我在音乐里面不只获得了故事的力量,而且有制造历史的力量。我看到的、听到的东西,用另外一种甚至不是人类现在用的声音表达出来、传播到世界每一个角落,往后流传,没有其他的东西可以做到。

文学是有,但是它出不了声音。音乐不一样,现在的音乐已经不是一张CD,随便一点,就可以听到全世界某一个角落的声音,这时候,你的声音也要参加进去。

人:会不会太多声音就听不到了,乱花渐欲迷人眼。

胡:对,那个声音好像很多花一样,人不把它们摆在一起,不知道选哪一个。

人:怎么才能让自己的声音被听到?

胡:这就是为什么要出来,要参加《声生不息》。生生不息跟层出不穷不一样,是源源不断的有新的东西冒出来、延续下去。