一叶接引船,常谈经典书

经典训练的价值不在实用,而在文化。

阅读背景: 航至经典的海

2023年春季部编版八年级语文下册教材推荐必读书目又有调整:将《傅雷家书》撤下,更换为朱自清的《经典常谈》。历年语文考试通常必考调整的书目。对于八年级的初中生来说,整本阅读作为国学入门经典的《经典常谈》其实并不简单。

我们借用《经典常谈》厚重的文化标签,梳理了一些适合初中生的高效、实用的阅读指导及方法,制定了一些具有针对性的经典阅读训练及阅读任务,希望同学们在完成阅读训练的同时,能更好地亲近原著经典,最终能航行到中华几千年文明的经典之海去。一起走进“打开国学视野的大师之作”——《经典常谈》吧!

第一谈

中国传统文化的接引船

朱自清先生一向在发扬、介绍、修正、推进我国传统文化上做功夫,虽说一点一滴,一瓶一钵,却朴实无夸,极其切实。

什么是文化?幼时读《左传》,里面有《郑伯克段于鄢》:公赐之食,食舍肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹,请以遗之。”深感古人孝敬父母之境界,此乃百善之首。读《春秋》,晋国太史无畏强权,冒杀身之祸记下“赵盾弑其君”,深感德义重于泰山……正是这些经典中的人物、故事,构成了中国几千年来的价值观和文化。

朱自清先生不仅是在新诗和散文创作上卓有成就的文学大家,而且是对中国传统文化,尤其是古典文学深入研究的学者。他对经典的理解,以及在著书时的考究都非常严谨。《经典常谈》是他专门为中学生了解中国传统文化典籍所撰写的一部普及读物,是读者概览中国古典文学的不二之选。

《经典常谈》作为普及中国传统文化的启蒙经典,其对传承弘扬优秀传统文化教育的影响深远。因此对于《经典常谈》光拜读是不够的,还要去找寻那些原著篇章、青史典故细细品味。

朱自清在序里说:“经典训练的价值不在实用,而在文化。”这句话放在哪个时代都是受用的。不论是学生还是学者,平民还是教授,在求知的路上,人们总会错过一些,迷失一些。而这本《经典常谈》,正是引导迷途之人,去“见识一番经典”的指明灯。

第二谈

名著速览

· 作者简介 ·

朱自清(1898—1948),原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。中国现代散文家、诗人、学者、民主战士。1922年发表长诗《毁灭》,引起诗坛广泛注意,继而写《桨声灯影里的秦淮河》,被誉为“白话美术文的模范”,所作《背影》《荷塘月色》等名篇,为中国现代散文早期代表作。

· 作品介绍 ·

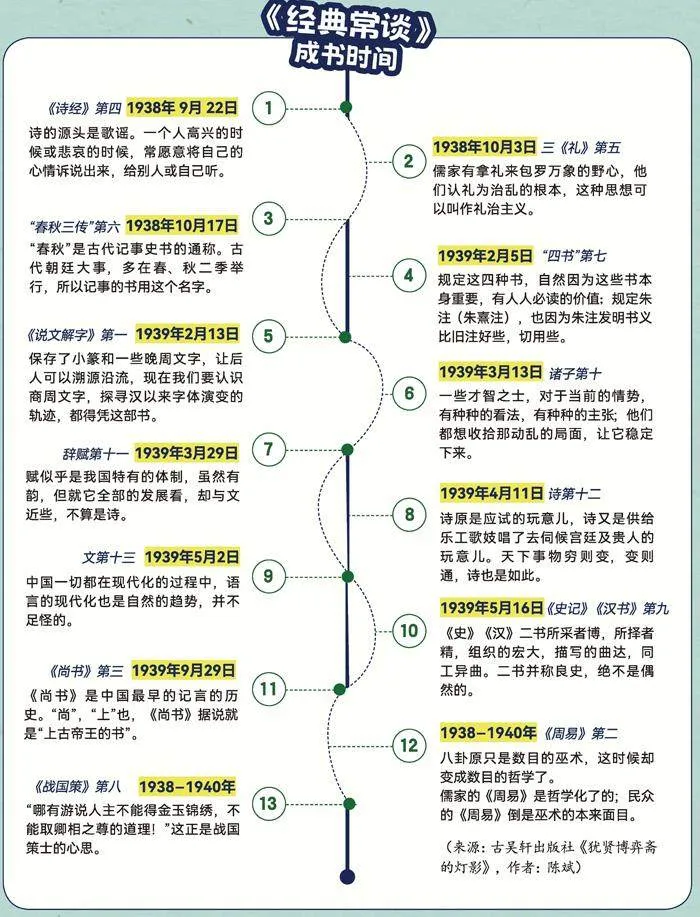

《经典常谈》是朱自清编撰的国学研究专著,原名《古典常谈》,于1942年2月在昆明西南联合大学编著完成,1942年8月由国民图书出版社首次出版。全书共13篇,各篇按照传统的经、史、子、集的顺序介绍了《说文解字》《周易》《诗经》等经典著作,并概述了诸子百家、历代诗文辞赋的情况,以此展示我国古代思想文化的基本面貌。

· 艺术特色 ·

《经典常谈》内容简洁精辟,不故作高深,不仅有高度和深度,更有大众所能接受的广度。这是一本写给中学生看的书,所以普及性和通俗性强。语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。

· 主题思想 ·

《经典常谈》旨在为那些希望读些经典的中学生做个向导,指点阅读门径,让他们面对浩如烟海的古代典籍不至于茫然无措。

第三谈

高效阅读门径指引

· 方法一:游览“扫”读 ·

《经典常谈》作为一部系统介绍传统文化典籍的著作,其内容的复杂性、思想的深刻性不言而喻。想要“读透”它并不容易。在深入了解这部书之前,最好是先大致浏览翻阅,正如我们阅读一本博大深奥的书时常常使用的“扫读法”。

扫读法,特点就是快,一目十行,迅速扫视,撷取字里行间的重要信息。运用“扫读”的方式阅读,关键是要抓住关键词语,去理解句子的意思。

《经典常谈》按照传统的经史子集的顺序,把中国古代重要文献典籍的基本知识,用简练明晓的文字加以介绍,真正做到了深入浅出。扫描性地阅读,可使读者不至于觉得晦涩深沉,也有利于读者吸收中国传统文化经典知识。

· 方法二:兴趣“引”读 ·

兴趣是最好的引路人。如果你对古代文学感兴趣,可以先从诗、文、辞赋入手;如果你偏爱历史,建议从《史记》《汉书》《战国策》等读起。

正如叶圣陶在《读<经典常谈>》里说:“它是一些古书的‘切实而浅明的白话文导言’。学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明……这本书本来不是写给专家们看的,在需要读些古书的学生,这本书正适合他们的理解能力跟所需分量。”

· 方法三:按需“点”读 ·

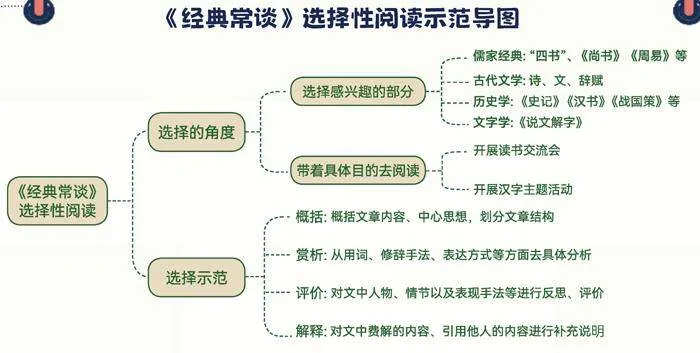

初读《经典常谈》人们可能会感到晦涩难懂、难以坚持。选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式。我国古代学者很重视选择性阅读,苏轼建议每次阅读只关注某一方面的内容,不贪多求全。而我们今天所处的时代,是一个信息爆炸的,对于阅读一些营养知识难以吸收、消化的书籍,选择性阅读就尤为重要。

第四谈

· 打卡学习计划 ·

经典训练

第一天

主题探索目标:溯源

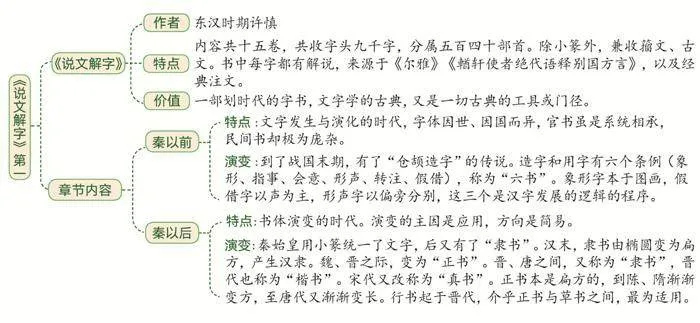

阅读文章:《说文解字》第一

探索逻辑:古陶器上的刻画→甲骨文→金文→小篆→隶书

经典训练

第二天

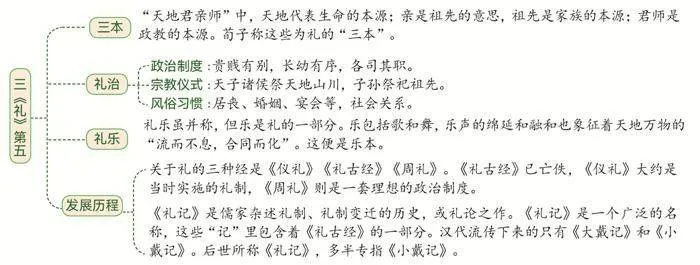

主题探索目标:明礼

阅读文章:三《 礼》第五

探索逻辑:天→地→君→亲→师

经典训练

第三天

专题目标:引路旧籍,常读常新

《经典常谈》可以算是一部“指南”,朱自清先生将中国古典文化中的精粹一一梳理成篇,仿佛列了一个书单。他对这份指南的把握度非常耐人寻味。

论《尚书》,他不征引这部被称为“中国最古的记言历史”的古典中的人言,却不惜笔墨地叙述《尚书》流传的曲折,探究今古文之争的渊源,让人不禁好奇,是怎样的一部《尚书》,能在千百年里演绎出如此惊心动魄的史迹。

谈《史记》,他不拿那些流传千古的列传本纪说事,却讲太史公一生如何坎坷,如何发愤,如何终成一家之言,在史记的大身影下刻画出了司马迁的小身影—他和《史记》一样伟大。这也让读者不禁想去窥一窥那部“史家之绝唱,无韵之离骚”的华彩。

虽为“指南”,朱自清先生却只告诉你南方很有趣,而不告诉你南方的具体模样。他只跟读者介绍经典,却不把经典直接搬出来给读者看,既保留了原著的神秘,又从更立体的角度推广了那些著作,引导更多的读者向往经典、研读经典,足见其用心之良苦、笔力之精道。

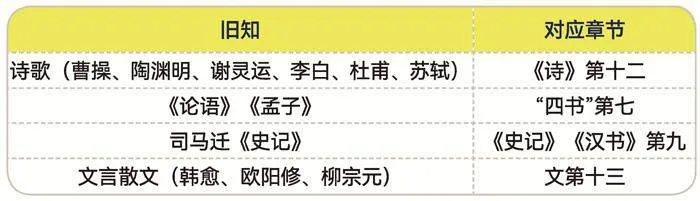

专题:联旧知,谈新得

选择你感兴趣的部分,比如《论语》或李白、杜甫的诗 ,先精读《经典常谈》中的内容,再选读相关经典中你比较熟悉的部分,看看朱自清所“谈”内容对你更好地理解经典有哪些帮助,谈谈你对经典的新认识。

任务:选择《经典常谈》中你比较感兴趣的一个章节,或其中一个部分进行精读,谈谈你有哪些新认识。

提示:可以从作者相关、作品艺术特色、创作形式、创作题材等角度谈谈新收获。

经典训练第四天

专题目标:名著速读与重点语段分析

阅读文章:《周易》第二

名著速读

八卦相传为伏羲氏所画,实际上八卦大概是商代有了筮法以后才有的。商民族的甲骨卜辞里没有阴阳的观念,也没有八卦的痕迹。八卦的基础是一二三的数目,配成八个卦(乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑)。后来将这些卦重起来,将两卦重作一个,排列组合成六十四卦。《周易》原只是当时一部切用的巫书,后来变成了儒家经典的第一部,但早期的儒家没注意这部书。八卦原只是数目的巫术,经儒家经解变成数目的哲学。到了汉代,《周易》已被列为“六经”之首,但里面儒家的内容却很少了。

重点语段:阐述八卦的用途并引出《周易》

· 原文呈现 ·在人家门头上,在小孩的帽饰上,我们常见到八卦那种东西。八卦是圣物,放在门头上,放在帽饰里,是可以辟邪的①。辟邪还只是它的小神通,它的大神通在能够因往知来,预言吉凶②。算命的、看相的、卜课的,都用得着它。他们普通只用五行生克③的道理就够了,但要详细推算,就得用阴阳和八卦的道理。八卦及阴阳五行和我们非常熟习,这些道理直到现在还是我们大部分人的信仰,我们大部分人的日常生活不知不觉之中教这些道理支配着。行人不至、谋事未成、财运欠通、婚姻待决、子息不旺,乃至种种疾病疑难,许多人都会去求签问卜,算命看相④,可见影响之大。讲五行的经典,现在有《尚书·洪范》⑤;讲八卦的便是《周易》⑥。

① 传说邪浊之物气侵占时,八卦能够中正驱邪、净化邪气。

② 《易传·系辞上》中说:易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。

③ 五行相生:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木;五行相克:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。

④ 说明人们在生活中受到八卦阴阳五行理念影响。

⑤ 《洪范》是以原始五行说解释自然和社会的重要文献资料。

⑥ 《周易》即《易经》,是一部积累筮占之辞的辩证法哲学典籍。

经典训练第五天

专题目标:阅读理解

阅读文章:《诗经》第四

· 原文呈现 ·

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来,给别人或自己听。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹得叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。乐器在中国似乎早就有了,《礼记》里说的土鼓、土槌儿、芦管儿,也许是我们乐器的老祖宗。到了《诗经》时代,有了琴瑟钟鼓,已是洋洋大观了。歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。(来源:三秦出版社《经典常谈》,有改动)

【思考】

1. 材料中,原始歌谣主要用途是什么?

2. 阅读文章后,你如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?

3. 请结合材料,概括歌谣与最初的诗的不同之处。

经典训练第六天

专题目标:向大家介绍经典

朱自清先生谦称《经典常谈》中“各篇的讨论,尽量采择近人新说”,并没有自己的观点。其实,选择什么样的说法介绍给读者,也能显示出作者的学术眼光和功底。

活动:

选择《经典常谈》中的一部作品研读,做好读书笔记,记下重要的事件、主要的观点、自己的心得等,向同学作经典推荐。

第七天

活学目标:情境运用与思考

情境运用01

有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《诗经》第四、辞赋第十一、诗第十二进行组合阅读,这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。你是否同意这一建议?结合名著阅读方法,说说你的看法。

情境运用02

王老师在校报“名著阅读”栏目发表一篇有关《经典常谈》阅读策略的文章,所以在班级里收集同学们在阅读《经典常谈》时使用的阅读策略。除了王老师推荐的“选择性阅读”外,我们还可以运用哪些方法进行阅读?

第N天

轻舟已过“经典海”

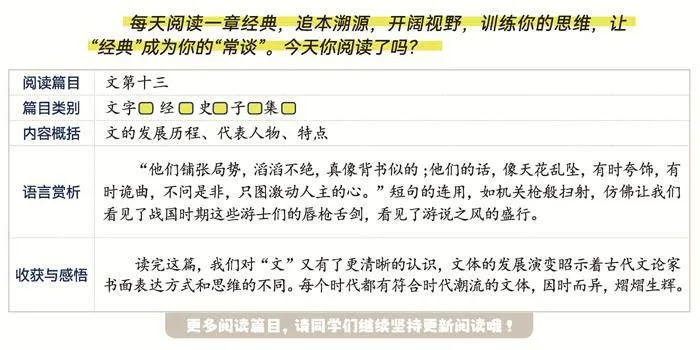

每天阅读一章经典,追本溯源,开阔视野,训练你的思维,让“经典”成为你的“常谈”。今天你阅读了吗?

更多阅读篇目,请同学们继续坚持更新阅读哦!

读国学经典,品盛世文明

《经典常谈》作为大家大师留给后世的宝贵遗产,其生命力是生生不息、历久弥新的。它是一部有趣、丰满的书,它讲历史、讲古人、讲文化,它是“常谈”而不是“长谈”,不啰唆也不说教,只是告诉你,那边放着一些书,它们很老、很旧,里面沉淀着许多东西,欢迎你去看,并欢迎你常去看。