阅读综合训练营(初中内容测评三)

· 名师测评 ·

单元 1

实用类文本阅读下文,完成1~4题。

大脑也能永葆青春

冬 雪

①在此刻,一个新的神经细胞正在你的大脑里生成。不管你是14岁、30岁还是70岁,这个神经细胞都在变成熟。它的树突和轴突不断延伸,树突接收神经信号,轴突则传出神经冲动……读完上面几句话,新生成的神经细胞已经并入了你的神经网络。读完这篇文章,又会有十几个新的神经细胞并入神经网络参与积累新数据,包括这篇文章所传达的主要信息。美国哥伦比亚大学神经学教授约翰·曼的最新研究成果似乎为20世纪中叶以来人们激烈争论的一个问题画上了句号:在人的一生当中,大脑会持续不断地生成新的神经细胞,不论年龄。

②此前,科学家一直认为:在胚胎发育和孩童阶段,人的大脑迅速发育;而一旦过了青少年时期,就不再生成新的神经细胞了,最后我们的大脑无可避免地的老化与僵化。

③事实果真如此吗?20世纪下半叶,凭借一项繁复而精细的技术,科学家就已观察到相反的现象。他们将胸苷的放射性相似物导入实验动物大脑内,这样形成的新神经细胞会携带这种放射性标记,在动物死后也可识别。这项技术证明,在多种成年动物大脑的不同区域,神经细胞的生成一直在进行着。

④然而这种技术在人类身上实验有局限性。约翰·曼和他的团队借助标注神经细胞的抗体,尝试在刚去世的人的海马体中寻找处于成型不同阶段的神经细胞。通过对14岁到79岁不等的28名死者大脑进行实验,团队终于在2018年5月公布重大研究成果。

⑤首先,与在其他物种身上的所见相同,人类的神经细胞生成并未随着年龄增长而减弱。约翰·曼说:“或许我们出生时都携带着固定数量的神经前体细胞,若非疾病,这一储备可能要到80岁高龄以后才会枯竭。”

⑥其次,新神经细胞生成和活跃的位置,正是在海马体的齿状回(在学习时发挥作用的大脑构造)区域。研究证明,在人脑两侧的齿状回中,每天约生成1400个新的神经细胞。在形成后的第一个月,新的神经细胞对海马体的各种功能都产生重要影响,并参与认知再塑,之后就与原有神经细胞一同保障大脑的稳定,例如维持长期记忆。在生命的每一秒,这一过程都在持续发生,不知疲倦地应对着变化不休的环境,可见神经细胞持续生成能提高我们的学习和适应能力。

⑦再者,实验进一步探究出,影响神经细胞产生的因素很多,但是持续学习与充满刺激的外部环境,更有利于神经细胞的产生。除此以外,比如压力、体力劳动或饮食结构等,也会影响神经细胞的生成。

⑧因此,年长者虽然多几条皱纹,只要乐于接受外界信息,不断学习,他们的大脑一样能永葆青春。(来源:《百科知识》2011年第16期,有改动)

1.以下内容符合文意的一项是( )

A美国哥伦比亚大学神经学教授约翰·曼的最新研究成果为20世纪中叶以来人们激烈争论的一个问题画上了句号。

B研究证明,在新的神经细胞形成后的初期,它对大脑的各种功能都会产生重要影响,并参与认知再塑。

C新的神经细胞产生后不久就与原有神经细胞一同保障大脑的稳定,在生命的每一秒,这一过程都在持续发生。

D约翰·曼和他的团队通过实验进一步探究出,压力、体力劳动或饮食结构等,都有利于神经细胞的生成。

2.第③段画线句子中“相反的现象”指什么?

3.第⑤段中加点词语“或许”能否删除?为什么?

4.从1901年到1979年,获得诺贝尔奖的自然科学家中,有13人是60岁以后完成重大发现的,其中还有几位已到古稀之年。你能用上文中的知识解释这一现象吗?

【试题解析】

1.该题考查学生对相关信息的搜集、筛选和整合能力。A项与原句比较,去掉了副词“似乎”,这样就把一个相对谨慎和留有余地的说法绝对化了,变成了板上钉钉的不易之论。B项“它对大脑的各种功能都会产生重要影响”理解有误,原句是“对海马体的各种功能都产生重要影响”,这里显然是将“重要影响”泛化了。D项的“有利于”是从积极的意义上讲的,而原句用的“影响”一词,覆盖了积极和消极这两个方面,这里同样犯了曲解原文的毛病。

2.该题考查学生对关键语句的理解能力。要知道“相反的现象”是什么,必须在后文对“相反的现象”进行阐述的文字中去寻找,同时,还可以与此前科学家的观察结论“在胚胎发育和孩童阶段,人的大脑迅速发育;而一旦过了青少年时期,就不再生成新的神经细胞了,最后我们的大脑无可避免地老化与僵化”作出比照,因为既然是“相反的现象”,也就意味着这里的新发现和新成果是对此前观察结论的否定。

3.这类试题较为常见,主要针对的是科普类文章语言的严密性问题。该题通常选择一些表示范围或程度的副词,让学生对语词删除前后不同的表达效果进行比较。“或许”表示有可能,但不确定,去掉之后,“或然”就变成了“已然”,时态被混淆,原有的准确性和科学性自然也就不存在了。

4.该题属情境化命题,即在题干中带入一个陌生的现象,让学生借助文本中的结论进行具体剖析,或者说为这种现象找出理据来。“在人的一生当中,大脑会持续不断地生成新的神经细胞,不论年龄”,这是上文要传递给我们的主要研究结果,而众所周知,神经细胞的持续生成决定了我们的学习和适应能力,所以,从脑科学的角度上讲,一个自然科学家在晚年还能葆有创造活力,并能有重大发现,显然与神经细胞的持续生成有关,说明人类的神经细胞生成并不会随着年龄增长而减弱。

单元 2

文学类文本

阅读下文,完成5~8题。

初 夏

叶倾城

①我喜欢初夏。

②我喜欢雪白芳香的栀子花。

③我喜欢夹竹桃,红的好,白的也好。

④我喜欢胖胖的睡莲。单位前院的池塘里,我数过,一共是77朵,其中13朵,是血红的红睡莲。

⑤我喜欢丰满青脆的蔬菜。四季豆、豇豆、冬瓜,圆胖结实,是举重运动员的肥,一丝赘肉也无;黄瓜笔直坚挺,遍身尖尖的小刺,握在手里,掌心微痛,仿佛是亲昵的一搡;铺天盖地的西红柿,且红且黄,且酸且甜,可以捧在手里吃得“嘁哩喀喳”,汁水四溅,也可以堂堂正正炒鸡蛋、炒虾仁,登大雅之堂。还有竹叶菜、汤菜,这么大众的菜,现摘现买现炒,清清素素,只加油和盐,偏偏出锅的那份鲜嫩爽口,什么珍肴美味也比不上。

⑥我喜欢初雷与急雨。天阴阴的,似乎是嘟嘴的小男孩,耐不住性子,“轰”地就炸了。雷声滔滔不绝,是小男孩使性撒气在摔东西,然后就开始号啕大哭。那眼泪噼里啪啦,不由分说地就来了。

⑦我喜欢雨后的清凉。空气中,有泥土的味道,有一两只鸟在初晴时分,立在枝头,啾啾地叫;女孩子拎着裙子跨过路上的积水;一阵风过,大树满身的雨点哗哗地掉下来,造成一场小雨;人们从避雨处纷纷走出来,身上明明是干的,可是五脏六腑,是淋了一场痛快的雨似的清爽。

⑧我喜欢六月的燕子。据说燕子在春天里回来,但是我见过的燕子,从来都是在雨前雨后的六月,飞得极低。沿着地面一掠而过。有一次,我记得,是大雨后的黄昏,不知有多少只燕子停在高压电线上,一只一只,挨得密密的,秩序井然,仿佛在开会那么规矩,衬着蓝天的背景,是一行写满音符的五线谱。不时有一两只燕子飞起来,从别的燕子头上飞过,到处滋扰,仿佛是抢着发言。那数也数不尽的燕子啊,叽叽喳喳,叽叽喳喳,一直叫到九天云外去。我站在地上,不由得看呆了。

⑨ 。夜半醒来,房间里像发了水一样,一地清澈的月光,床就浮在月光中,周围亮如白昼。听窗外蝈蝈声和蛙声响成一片,吵是真吵,但是听它们叫得那么带劲,那么大声,好像心头有控制不住的喜悦,要兴高采烈地叫出来。一声不够,两声也不够,可以就这样叫一个晚上,我也情不自禁地高兴起来,在他们的伴奏声中又蒙眬睡去。

⑩我喜欢看美丽的花裙。家常棉布的温馨,丝麻水波荡漾的色与影,长裙的秀丽浪漫,短裙托出女子健美的腰臀。裙的流动是水的流动,着裙的女子是水上一朵不断拂摆的莲。

⑪而我最喜欢看的,是日头炎炎的正午,挥汗如雨时女子脂粉不施、红扑扑的脸庞。多年前,有本爱情小说,书名叫《青春十八》,书中的悲欢离合,我已不复记忆,可是“青春十八”这四个字蕴藏着的活力、动感与朝气,一直记得。

⑫我喜欢青春十八一样的初夏。

(来源:安徽少年儿童出版社《语文试卷里的名家散文·叶倾城卷》,有改动)

5.根据语境,在第⑨段横线处补写合适的语句。

6.体会下面句子中加点词语的表达效果。夜半醒来,房间里像发了水一样,一地清澈的月光,床就浮在月光中,周围亮如白昼。

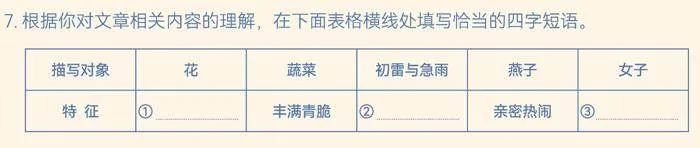

7.根据你对文章相关内容的理解,在下面表格横线处填写恰当的四字短语。

8.请以第⑤段为例,分析本文写景的妙处。

【试题解析】

5.该题考查根据语境补写句子的能力。一般应从结构和内容两方面来考虑。文章每个自然段的第一句都是概括句,并且都以“我喜欢”打头,补写句自然不能打破这样的句式设计,从这个特点上讲,补写的句子实际上带有仿写的性质。而从该自然段描写的具体内容来看,无疑主要是写夏夜的“蝈蝈声和蛙声”。

6.该题考查学生对文章精妙语词的理解与鉴赏能力。作答时一般从判断表现手法、阐释具体内容和概括特点与作用这三方面展开。表现手法主要牵涉到修辞的运用、色彩(感情色彩和语体色彩)的运用以及诸如虚实、动静、曲直、抑扬等艺术手段的运用。该题作答的关键是紧扣文本并把自己的感受和体验熔铸其中,既要体现一般的审美原则,又要体现独特的阅读感受。

7.该题考查学生对形象特点的把握能力。这里的形象有景物形象和人物形象,所以在作答时,必须首先明确描写的主体,然后根据相关内容进行整合与概括,填写的四字短语要能够充分概括形象的特征。比方说,作者写花时,列举了栀子花和夹竹桃,同时特别强调了它们的颜色,这里所填写的四字短语就不妨更多地从描写色彩的词语中去选择。又比方说写初雷与急雨时,用到了“炸”“滔滔不绝”“摔”“号啕大哭”“噼里啪啦”“不由分说”等词语,这类词语几乎都带有猛烈、痛快、不管不顾的特点,所以,填写时要尽可能地去选择那些表示情态的短语。

8.该题是一道开放性试题,鉴赏的角度和重点可以有所不同,但大致上都应包括表现手法、景物特点和作者感情这三个方面,并且,最重要的是不能离开对相关描写内容的具体解读和欣赏。如作者写“四季豆、豇豆、冬瓜”,用拟人的修辞手法写出了它们“圆胖结实”中表现出来的可爱;写“西红柿”,则从视觉、味觉、听觉等不同感官的角度写出了它的鲜嫩饱满。

单元 3

文言文文本

阅读下文,完成9~13题。

齐景公三不知

景公①之时,雨雪三日而不霁。公被②狐白之裘③,坐于堂侧陛④。晏子⑤入见,立有间。公曰:“怪哉!雨雪三日而天不寒。”晏子对曰:“天不寒乎?”公笑。晏子曰:“婴闻古之贤君,饱而知人之饥,温而知人之寒,逸而知人之劳。今君不知也!”公曰:“善!寡人闻命⑥矣。”乃令出裘发粟与饥寒。令所睹于途者,无问其乡;所睹于里⑦者,无问其家;循国计数⑧,无言其名。士既事者兼月,疾者兼岁⑨。孔子闻之曰:“晏子能明其所欲,景公能行其所善也。”(来源:辽宁教育出版社《晏子春秋》)

【注释】

① 景公:齐景公(?—前490),春秋时期齐国君主。

② 被(pī):同“披”。

③ 裘:皮衣。

④ 陛:朝堂的台阶。

⑤ 晏子:名婴,齐国宰相,春秋后期一位重要的政治家、思想家、外交家。

⑥ 闻命:齐景公自谦的话,意思是听您的话。

⑦ 里:即里巷,古代的地方编制。古代五家为邻,五邻为里。

⑧ 循国计数:巡视全国统计数字。

⑨ 士既事者兼月,疾者兼岁:这些人中已任职的发给两个月的粮食,病困的人发给两年的粮食。

9.解释下列句中加点的词。

(1)雨雪三日而不霁 雨: (2)立有间 有间:

(3)晏子对曰 对: (4)逸而知人之劳 逸:

10.“雨雪三日而不霁”中“霁”的读音是_______,意思是______,现代汉语仍保留了这个意思,请举出一个成语: ______。

11.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)乃令出裘发粟与饥寒。

(2)晏子能明其所欲,景公能行其所善也。

12.如果用《岳阳楼记》中的一句话来揭示故事蕴含的道理,这句话应该是______ 。

13.你认为文中的晏子是个怎样的人?

【试题解析】

9.该题考查学生常见文言词汇的积累以及词类活用等知识,每个词语几乎都能在课本中找到源头,所以要善于由此及彼,学以致用。如“雨”,这里是名词活用为动词,与《采薇》中“今我来思,雨雪霏霏”中的“雨”用法相同。又如“有间”,与《扁鹊见蔡桓公》“立有间”中的“有间”完全相同,都是“一会儿”的意思。

10.该题考查学生根据语境来推断词义的能力,同时也对学生的课外积累进行检测。“霁”是雨后或雪后转晴的意思,结合“雨雪三日”和“公被狐白之裘”可知,这里的“霁”应该是指天放晴。

11.该题考查学生文言文翻译的能力。值得注意的是,“粟”本意是“小米”,这里代指粮食;“ 饥寒”在动词“与”之后,应翻译为名词性短语“饥饿寒冷(的人)”。“所”字与后面的动词“欲”和“善”构成“所”字结构,同样形成了一个名词性短语。

12.该题要求学生结合旧知识来对新的情境进行比类解说。文本中主要讲述了齐景公听从谏言,发放皮衣、粮食,救助百姓的故事。《岳阳楼记》中与这一故事所蕴含的主题比较吻合的句子是“居庙堂之高则忧其民”。

13.该题考查学生对人物形象的理解和把握。可联系文本中晏子的语言以及孔子的评价,从晏子的行为心理、说话艺术及其精神品质这三个方面进行全方位思考。

参考答案

1. C

2.在多种成年动物大脑的不同区域,神经细胞的生成一直在进行着。

3.不能删除。“或许”表示推测(不确定,猜测),说明约翰·曼对“出生时都携带着固定数量的神经前体细胞”这一结论并不确定,“或许”一词体现了约翰·曼对科学探究的严谨态度和求实精神。

4.神经细胞持续生成能提高我们学习和适应能力,而人类的神经细胞生成并不会随着年龄增长而减弱,所以,只要乐于接受外界信息,不断学习,人的大脑可以永葆青春,出现大器晚成的情况也就在情理之中了。

5.我喜欢深夜的蝈蝈声和蛙声。

6.“浮”字化静为动,轻柔的月光洒满房间,床好像漂浮其中,“浮”字写出了月光与床融为一体的情状,突出了月光澄澈空明的特点。

7.①绚丽多彩;②痛快淋漓(无拘无束);③充满朝气(生气勃勃,充满活力)

8.【示例】运用多种修辞手法,如比喻、拟人、对比,同时充分调动多种感官,如视觉、触觉、听觉、味觉,将初夏各种蔬菜或丰满或青脆或鲜嫩的特征描写得生动有趣,亲切可喜,表达了作者对初夏由衷的喜爱之情。

9.(1)下(雪);(2)一会儿;(3)回答;(4)安乐,舒适

10. jì ;雨后或雪后初晴;光风霁月(霁风朗月)

11.(1)于是命人发放皮衣、粮食给饥饿寒冷的人;(2)晏子能够明白自己应做的事,齐景公能做他所高兴做的事。(晏子能阐明他的愿望,齐景公能实行他认识到的德政。)

12.居庙堂之高则忧其民。

13.关心百姓,善于言辞,敢于劝谏。