小学数学教育的红色记忆

艺术是历史的见证,不存在脱离历史的艺术。各个时代的艺术从不同侧面反映那个时代的政治、文化、教育和精神面貌。因为艺术家的兴趣、志向、观念反映了当时社会普遍关注的问题。革命根据地的美术、音乐等艺术也不例外,它们以各自的独特方式叙述着革命根据地的人和事,强烈地体现了革命根据地的精神风貌。陕甘宁革命根据地是版画艺术蓬勃发展的摇篮,版画艺术也是宣传和发扬革命精神的武器。陕甘宁革命根据地数学教育事业的发展也激起了艺术家们的创作灵感,他们的版画作品中留下了活生生的数学教育实践的历史记忆。

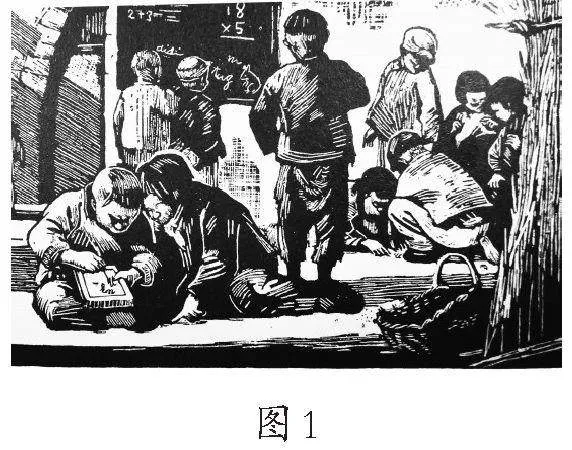

一、乡村小学的数学教学

革命艺术家古元的《乡村小学》[1-2](1941年,如图1)展现了当时艰苦条件下乡村小学的数学教学状况:黑板挂在房屋外面的墙上,有两个学生在黑板前做算术题,有两个学生正在讨论或者一起学习(左下角),五个学生在一起学习(右上角),教师站在中间。画面上呈现的是三组不同学习程度的学生在一个场所学习的情境,这相当于复式教学。从《乡村小学》中看到,连桌椅都没有,学生和老师或就地而坐,或站立,条件之艰苦可想而知,但是学生的学习热情高涨。

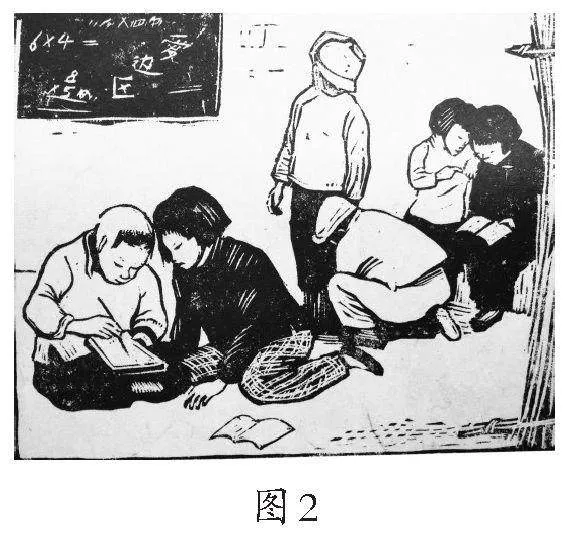

古元的《新旧光景》中的《小学》[3](1943年,如图2)也展现了学生学习各门课的场景,黑板上的算术题和“爱边区”三个字凸显了革命根据地小学数学教学的情况,也体现了学生对革命根据地的深厚感情。《小学》下面还附了一首诗:“边区的娃娃真幸福,吃饱穿暖衣食足。共产党培养新少年,新民主主义新教育。政府办的学校处处有,个个儿童有书读。上学念书不出钱,有吃有穿有住宿。”

二、晚间补珠算课

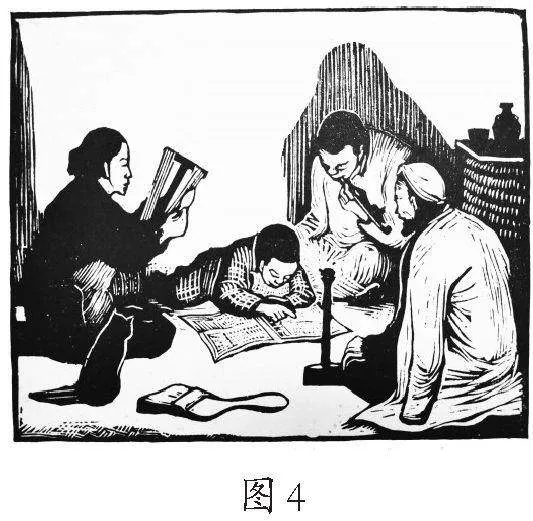

一般来讲,小学教学不分白天黑夜地进行,白天在屋外上课,学生多一些;晚上在家里(老师家或有条件的农民家)教师给学生补课。力群先生所作《革命教师刘宝堂》组图共8幅,在《革命教师刘宝堂1》[1](1945年,如图3)中,四个人在炕桌周围,刘宝堂老师在进行晚间补课,给三个小孩教珠算。原作对图3的说明为:“他(刘宝堂)知道老百姓送娃娃念书是为的念了马上就能用。他就给学生增教日用字,晚上教算盘。”[2]当时革命根据地需要大量的数学人才,其中熟练掌握珠算是最基本的。在日常生活、革命工作等很多方面需要会计算的人才。另外,即使在没有老师的情况下,人们也在晚上学习。古元的版画《农村的夜晚》[3](1943年,如图4)展示了男女老少都在努力学习。

三、为时不晚的数学教育

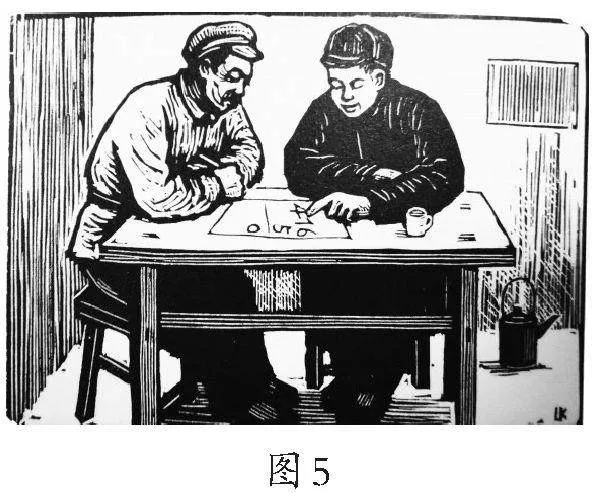

当时中国的文化教育落后,可以用一穷二白来形容。《乡村小学》中的场景是冰山一角。民国时期,在水深火热之中的老百姓根本就没有条件上学,但是包括延安在内的革命根据地着手解决教育问题,不仅小孩可以上学,成人也能上学识字、学计算,以便为革命事业服务。当时十几岁的孩子才上小学一年级并不是新鲜事,年龄较大的可以上革命根据地的民众学校。《革命教师刘宝堂2》[1](1945年,如图5)反映了刘宝堂老师的学习精神,原作说明如下:“他常说:‘不学习就说不上革命。’因此他几年来刻苦地自习,请教人。县上来了巡视工作的同志,他虚心跟那位同志学习笔算、分组学习等。”[2]这说明刘宝堂老师先向来巡视工作的同志学习算术知识,然后讲授给学生,简单讲就是边学边教。

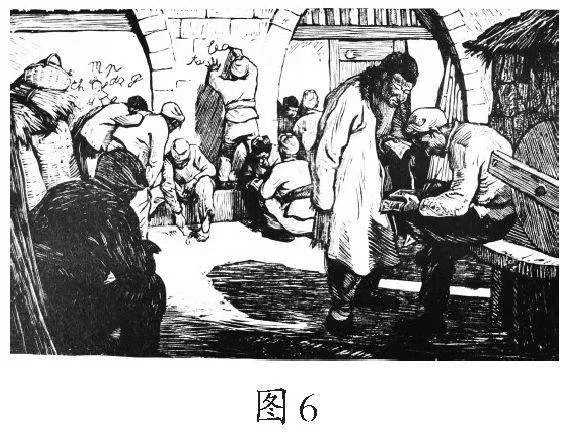

在陕甘宁革命根据地教育中,“冬学”是不可缺少的一部分,即利用没有农活的冬天时间开展教育,以提高人们的文化水平,其中算术,特别是珠算教育是教学内容的重要组成部分。古元的《冬学》[3](1941年,如图6)反映的就是冬学情况,展现了各种内容的学习活动。

参考文献:

[1]韩劲松.艺术为人民:延安美术史[M].南昌:江西美术出版社,2021.

[2]黄乔生.中国新兴版画1931—1945:作品卷VI[M].郑州:河南大学出版社,2019.

[3]张子康.第二届中国当代版画学术展特邀展:古元延安版画作品展[M].香港:中国今日美术馆出版社有限公司,2011.