将未知转化为已知,初悟运算的一致性

如何进行教学才能帮助学生感悟小数乘法运算的一致性呢?笔者团队开展了小数乘法单元教学,本节课是这个单元的第二课时。在前面的学习中,学生能够借助数位顺序表,感受并理解0.1×0.1及0.01×0.1的意义,明确小数乘法运算可能产生新的计数单位。在本节课中,首先,在回顾如何计算0.1×0.1的基础上,引发学生提出新的探索素材;其次,探索如何计算0.3×0.2,随后沟通不同方法之间的联系,进一步体会小数乘小数的意义,感受计算就是计数单位的累加,从而感悟计数单位和计数单位个数的作用。

一、在回顾如何计算0.1×0.1的基础上,引发新的探索素材

1.借助面积模型,回顾0.1×0.1=0.01。

师:上节课我们研究了0.1×0.1=0.01, 0.1×0.1是怎么得出0.01的?谁来说说自己的想法?

师:过程说得非常清楚,那我们一起通过看图回顾一下这个过程(如图1)。

在这一活动中,学生能够借助正方形面积模型进行说理,得到0.1×0.1=0.01。不仅初步建立了小数乘小数的意义,更突出了0.1×0.1这一计数单位的运算及其产生了新的计数单位,为后续的学习奠定了基础。

2.鼓励自主学习,得出新的探索素材。

教师启发学生思考:在研究了0.1×0.1=0.01之后,还能计算哪些小数乘小数的算式?学生得出要继续研究的小数乘小数的新算式,并将自己写出的算式贴在黑板上(图略)。

在此基础上,教师带领学生按照小数位数把黑板上的算式进行分类:一位小数乘一位小数、一位小数乘两位小数、两位小数乘两位小数,其余的算式分到其他类中。在讨论中,学生确定了先从位数最少的“一位小数乘一位小数”开始研究,选择了0.3×0.2作为研究的起点。

【设计意图】通过直观的面积模型,借助小数的意义和小数乘法帮助学生回顾0.1×0.1 的算理与算法。在教师的引领下,学生自由写算式,并将算式进行分类,确定了本节课的研究起点,这一过程为加深对小数乘法运算意义的理解奠定了基础。

二、探究如何计算0.3×0.2,将未知转化为已知

教师鼓励学生借助学习单自主探索计算0.3×0.2,在画一画、写一写的探究过程中,让学生把思考过程表达清楚。在学生独立思考后,教师利用实物投影展示学生的多种思考方法。

随后,学生进行小组合作学习,解读多种方法背后的算理,从而引发新的思考,并在全班共同理解各种方法。

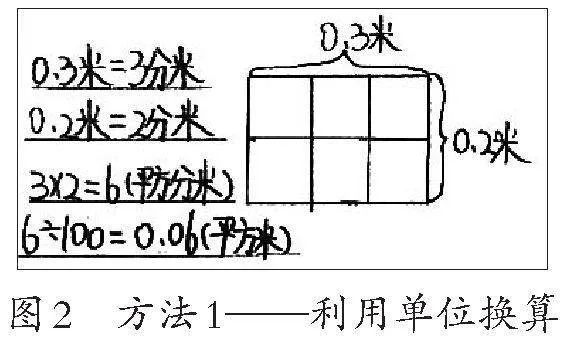

方法1:利用单位换算(如图2)。把0.3看成0.3米,把0.2看成0.2米。将0.3米换算成3分米,0.2米换算成2分米,长方形的面积就是3×2=6(平方分米)。因为平方分米和平方米之间的进率是100,所以6÷100=0.06(平方米),即6平方分米=0.06平方米。

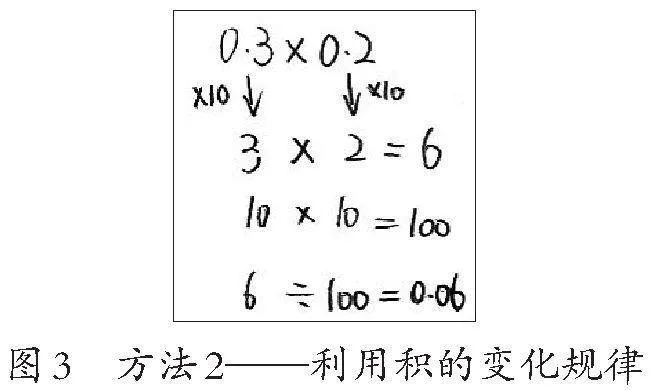

方法2:利用积的变化规律(如图3)。先把0.3看成0.3×10=3,再把0.2看成0.2×10=2,3×2=6,因为0.3和0.2都扩大到原来的10倍,所以0.3×0.2的结果扩大到原来的10×10,也就是100倍,所以需要把6缩小到它的百分之一,也就是除以100得到最后的结果是0.06。

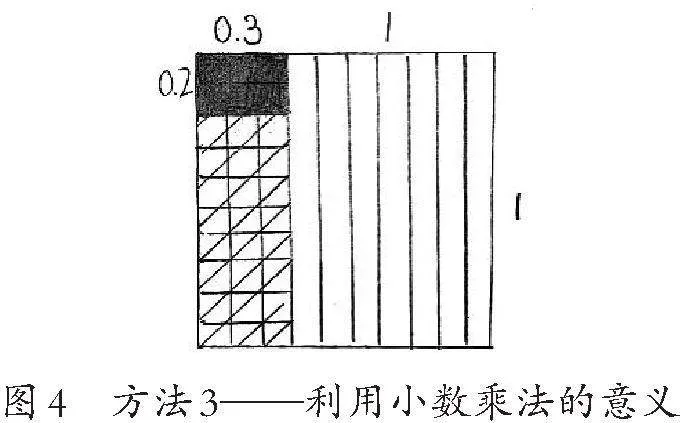

方法3:利用对小数乘法意义的理解(如图4)。把1平均分成10份,取其中的3份,也就是0.3。因为0.3还要再乘0.2,也就是把0.3再平均分成10份,取其中的2份,就是0.06。

师:你能从图中找出0.2、0.3与0.06吗?

学生继续观察面积模型图,从图中找出表示0.2、0.3、0.06的部分。

生1:把1平均分成10份,其中的3份也就是这3条是0.3。再把这3条平均分成10份,取其中的2份,就是0.3×0.2。

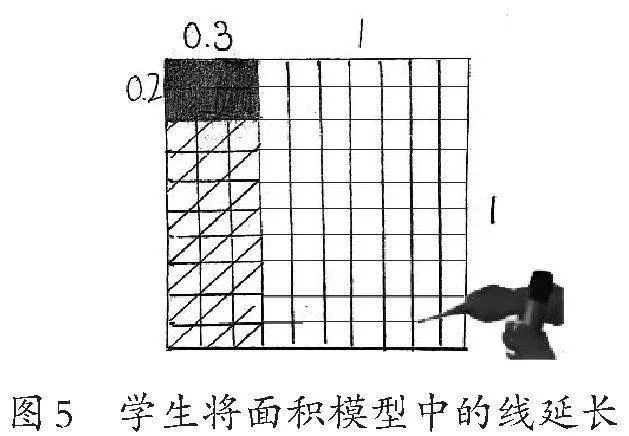

师:怎样能更加清楚、直观地从图中看出整体与部分之间的关系呢?

生2:我们应该把线延长,这样会看得更加清楚。

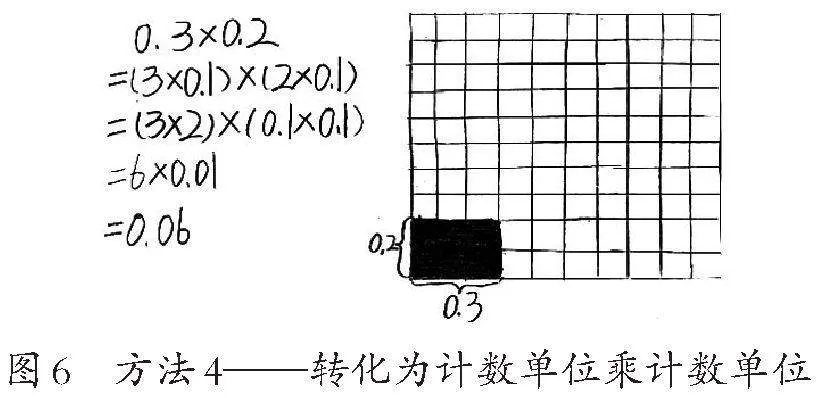

方法4:转化为计数单位乘计数单位(如图6)。把0.3看成3×0.1,把0.2看成2×0.1,再算(3×2)×(0.1×0.1),也就是6×0.01,可得结果是0.06。

这种方法激发了学生的思考意识,他们积极参与到方法解读的过程中来。

生1:0.3和0.2的计数单位都是0.1,所以可以把0.3拆成3个0.1,0.2拆成2个0.1。

生2:用计数单位的个数乘计数单位的个数,再乘“计数单位×计数单位”,就得到6个新的计数单位0.01。

师:这正是我们上节课研究过的,0.1×0.1会得到新的计数单位0.01。

【设计意图】教师给予学生充足的时间和空间,学生在经历自主计算、探究交流、表达想法的过程中,感悟将未知转化为已知,发展运算能力和推理意识。同时,鼓励学生解读不同算法,这有利于学生更加深入地理解算理,初步体会方法之间的联系。

三、沟通不同方法之间的联系,感悟一致性

教师鼓励学生进一步寻找这些方法之间的联系。

师:大家从不同角度思考,用不同的方法,都计算出了0.3×0.2=0.06。请大家再想一想,这些方法有没有相同的地方呢?

学生认真思考后,开始了交流。

生1:我发现这些方法中都有6,都除以了100。

生2:从正方形图上可以看出来平均分成了100份,我理解的是除以100,但是最后一个是乘0.01,没有除以100啊。

师:敢于提出疑问,真好!谁能回答这个问题?

生3:0.01是百分之一,而除以100就是把1个整体平均分成100份,其中的1份是百分之一,也就是0.01。我认为“÷100”和“×0.01”样子不一样,但表达的意思是一样的。

师:说得真清楚,看似不同的方法中还真有相同的地方呢,都有“6”,都有“÷100”,也可以说都有“×0.01”。继续深入思考,大家还有什么问题吗?

生4:怎么都有“6”?怎么都有“÷100”或“×0.01”?

师:问得好!请大家静静地观察、思考。(停下来,给学生思考的时间和空间)谁来说说自己的想法?

生5:我发现了,无论什么方法,都是在解决“0.3×0.2”,都是3个单位乘2个单位,也就是3个2或者2个3,所有的方法都有6个最后的单位,也就是6个0.01,所以都有6÷100或6×0.01。

通过寻找不同方法的相同点,学生体会背后相同的算理,感悟运算的一致性。在此基础上,教师鼓励学生再选一道题进行计算。

学生选择了0.9×0.3,独立思考后开展全班交流,大多数学生利用积的变化规律、转化为计数单位乘计数单位进行计算并说理,在交流方法中继续沟通方法之间的联系。

最后,教师鼓励学生利用今天学习的方法,自主挑选黑板上的算式继续推理计算,将其作为课后作业。

【设计意图】在呈现0.3×0.2多种计算方法的基础上启发学生比较,发现不同方法的相同之处,体会“6”和“÷100”(或“×0.01”)的意思,感悟运算的一致性。通过相似题目的运算及分享,再次感悟算法背后算理的一致性。

本节课在研究0.1×0.1的基础上,从学生自主写算式、挑选研究素材入手,为学生的研究提供了路径。在自主研究0.3×0.2的过程中,教师给学生足够的时间和开放的空间,鼓励学生自己解决问题,在对比建立联系中感受不同方法之间的联系。

值得一提的是,在探索0.3×0.2的过程中,学生对乘法运算产生了浓厚的兴趣,愿意进一步研究是否所有的小数乘法运算问题都可以解决。可以说,学生的这种探索欲、不断思考下去的力量,正是我们所期望达成的学习愿景!