凸显计数单位,感悟运算的一致性

“乘法回头看”是在六年级总复习阶段开展乘法运算一致性教学的一次尝试。本节课从意义、算理和算法角度进行乘法运算的整体回头看。

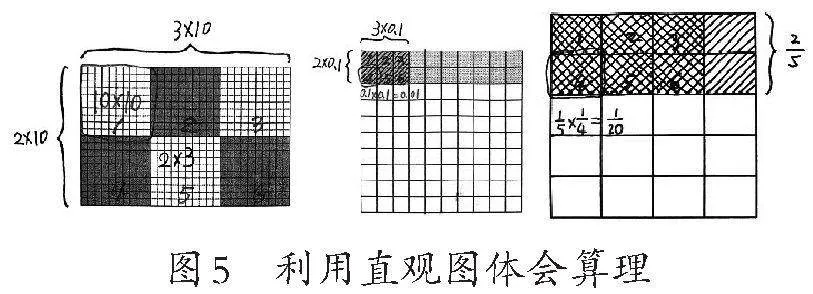

一是运算意义角度。现行教学中,对于整数乘整数,从相同加数的和或倍的角度理解其意义;到了小数乘小数,并没有经历意义的学习,直接进入算理、算法的探究;对于分数乘分数,则在相同加数的和的基础上,从一个数的几分之几的角度进行理解。因此,有必要对意义进行回顾,让学生认识到无论整数乘法、小数乘法还是分数乘法,都可以从“相同加数的和”或“一个数的多少倍”理解其意义。

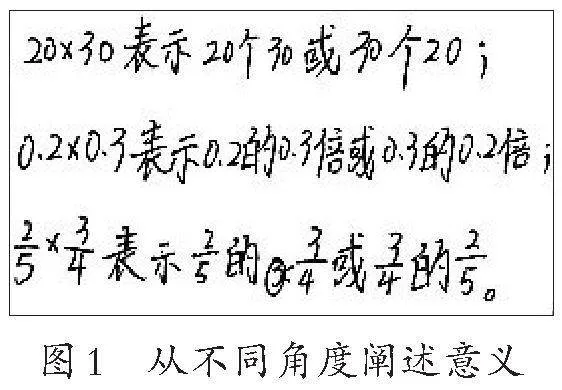

二是算理和算法角度。对于小数乘法和分数乘法,是从不同的角度进行算法探究的(对于小数乘法,将其转化成整数乘法,进而总结出算法;对于分数乘法,则基于意义通过画图实现算法的探究),但都可以看成“计数单位与计数单位相乘得到新的计数单位,计数单位的个数与计数单位的个数相乘得到新计数单位的个数”。

通过“回头看”,帮助学生感悟乘法运算的一致性,体会知识之间的联系。

一、预学反馈,理解乘法意义的一致性

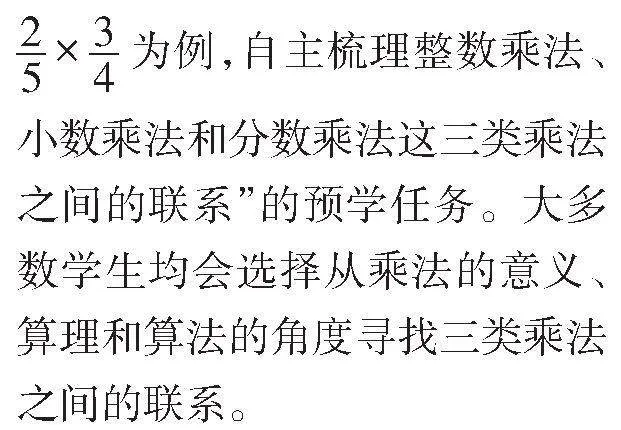

在课前,教师布置了“以20×30、0.2×0.3、

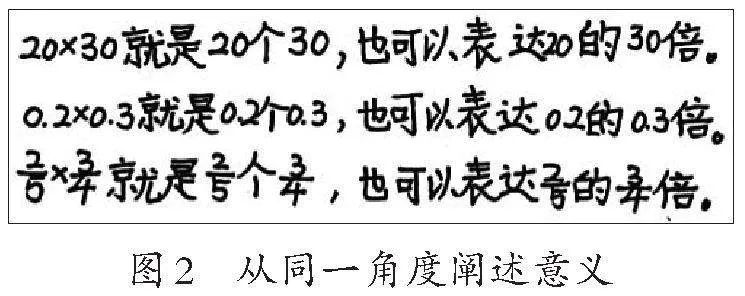

在建立三类乘法意义之间的联系时,有的学生从不同的角度分别阐述整数、小数、分数乘法的意义(如图1);有的学生则尝试从“几个几”或“几倍”的角度阐述三类乘法的意义(如图2)。

在寻找三类乘法算理、算法之间的联系时,多数学生能够借助直观图讲述乘法的算理,部分学生意识到三类乘法“都在算2×3”(如图3),并且在寻找的过程中,有的学生对算法与算理之间的联系表现出了一定的好奇。

同时,在学生的自主梳理中也存在一些值得关注的问题,如学生的表现水平不一、对算理和算法的一致性还需进一步探讨、对算法与算理之间的联系表现出一定的好奇等,这些问题的解决有助于学生感悟乘法运算的一致性。

在学生自主梳理的基础上,课始,教师组织学生针对三类乘法的意义进行小组讨论,互相启发,在组内达成初步共识后,进行全班交流。

师:这三类乘法在意义上有怎样的联系呢?谁来说说自己的想法?

师:从倍的角度理解这三类乘法的意义,大家可以接受吗?

生:可以接受,倍可以是整数倍,也可以是小数倍,如谁是谁的1.5倍。

生:我认为也可以是分数倍。

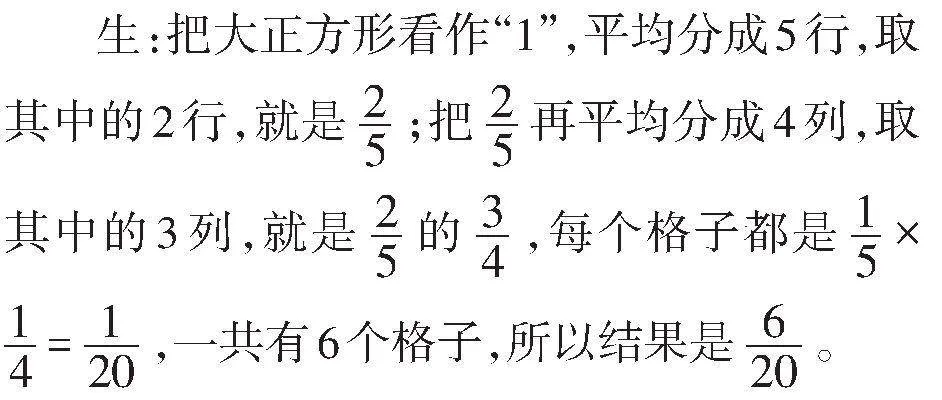

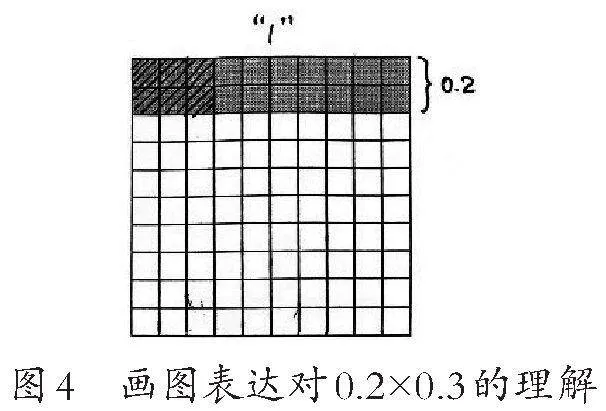

生:0.3个0.2就是在这个“1”中,先取它的0.2,也就是把这个正方形平均分成10份,取其中的2份;然后在这个0.2中再取它的0.3,也就是把0.2再平均分成10份,取其中的3份(如图4)。

生:我觉得你这样解释不是在说0.3个0.2,而是在说0.2的0.3是多少。应该先找到0.2,0.3个0.2是不够1个0.2的,把0.2平均分成10份,取其中的3份,就是0.3个0.2了。

其他学生点头表示赞同。

师:看来,小数乘法的意义可以理解成相同加数的和,也可以理解为一个数的多少倍。

【设计意图】以三个例子为媒介,回顾它们的意义,发现三类乘法在意义上的共同之处。其中整数乘法的意义最易理解,是理解其他乘法运算意义的基础;对于小数乘法的意义,需要将其转化成分数,借助分数的意义理解。在现行教学中,小数乘法的意义学生并没有讨论过,因此这个环节的关键是理解“0.3个0.2”是什么意思,鼓励学生借助画图,通过分数的意义加以理解。

二、交流提升,理解算理、算法的一致性

理解算理、算法的一致性是本节课的核心内容,法离不开理,理支撑着法,二者密不可分。在组内交流的基础上进行全班反馈,共同探讨这三类乘法在算理、算法上的联系。

1.阐述算法背后的算理。

在回顾算法后,学生借助直观图讲述三类乘法算法背后的算理(如图5)。通过在直观图上进行圈画,发现三类乘法都是在计算6个格子有多大,区别在于格子的大小是不同的。在讨论中全班逐步达成共识,为理解算理的一致性做好铺垫。

生:20表示2个十,30表示3个十,2乘3算的是共有6个大方格,每个大方格都是10乘10共100个小方格,也就是6乘100,结果就是600。

生:把大正方形看作“1”,平均分成10行,每行是0.1,2个0.1就是0.2;再平均分成10列,取其中的3列,0.2×0.3计算的就是这6个格子的大小,每个格子都是0.1×0.1=0.01,所以结果是0.06。

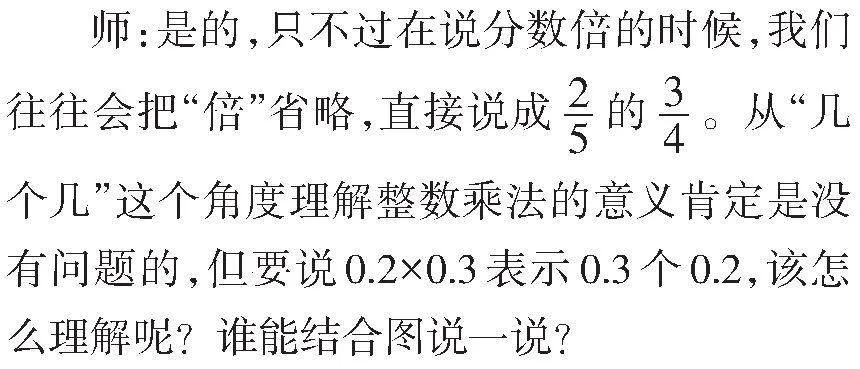

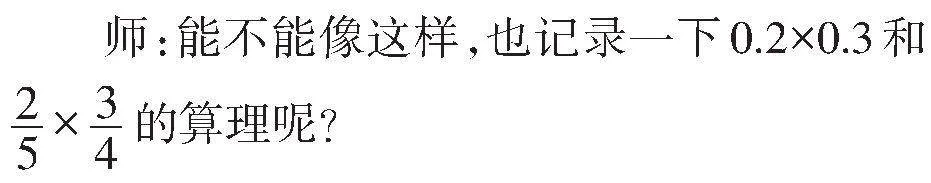

2.感悟计数单位的作用。

师:如果用算式把整数乘法的算理记录下来,应该怎么做呢?

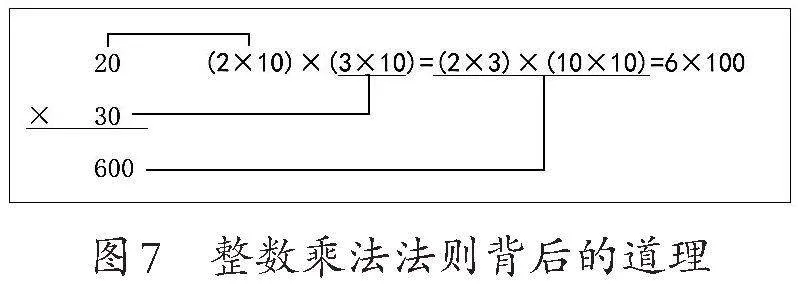

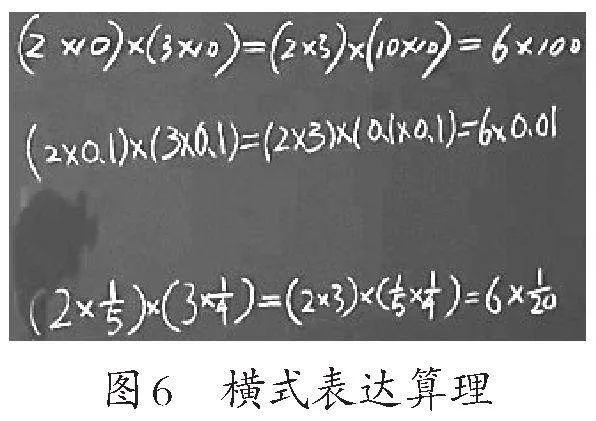

教师边引导讨论边在黑板上板书:(2×10)×(3×10)=(2×3)×(10×10)=6×100。

学生板演(如图6):

师:好好观察这三个横式,想一想,它们的第一步都是怎么得到的呢?

生:把每个数都写成了“几×计数单位”的形式。

师:是的,我们所学的整数、小数和分数都离不开计数单位。从第一步得到第二步,是什么在支撑着我们这样做?

生:是乘法的交换律和结合律。

师:谁来解释一下整数乘法的算式?

生:20表示2个十,30表示3个十,我们之所以在2×3的结果,也就是6的后面添上2个0,是因为10×10会得到新的计数单位——百。

随着学生的回答,教师运用板书帮助他们理解,如图7。

师:谁能也像这样,连一连线来说一说小数乘法和分数乘法计算的道理?

学生板演(图略)。通过连线,学生将竖式与横式建立联系,即建立算法与算理之间的关联,感悟法是理之显,理是法之源。

师:你们发现三类乘法之间的共同点了吗?

同伴进行交流,然后全班反馈。

生:我发现无论整数乘法、小数乘法还是分数乘法,都在计算计数单位乘计数单位得到的新计数单位是多少,以及个数乘个数得到的新计数单位的个数是几。

师:原来看似不同的乘法,其背后蕴含的道理是一致的,都要先确定计数单位×计数单位得到的新计数单位是多少,再通过个数×个数得到新计数单位的个数。

【设计意图】这个环节重点解决两个问题:(1)以横式表达算理,通过纵向对比,发现乘法算理的一致性;(2)横向观察,进一步理解“法蕴含理,理支撑法”,以及运算律的重要作用。

三、拓展延伸,在理解的基础上展开联想

教师呈现一个整数乘法典型的竖式错例(如图8),借助计数单位帮助学生辨析错因并加以改正。

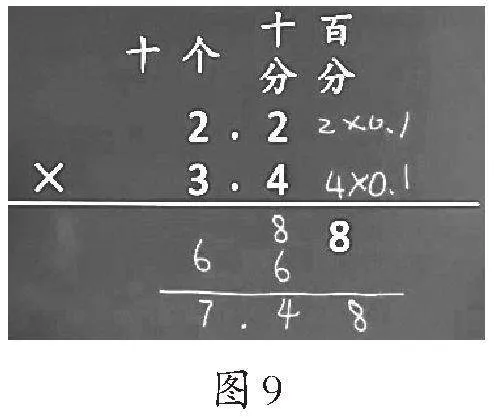

在此基础上,教师提供香港一本教材中的小数乘法竖式(如图9),请学生讲述这样写竖式的道理,将竖式补充完整,并寻找这个竖式与我们熟悉的竖式之间的相同点与不同点。

生:我们的竖式是先算数量,然后把数量加起来,最后看计数单位是多少。而这个竖式是先看计数单位,最后把数量加起来,做到了数位对齐。无论怎么算,都要注意结果的计数单位是多少,有多少个计数单位。

在此基础上,教师鼓励学生畅谈收获,展开联想。

师:这节课我们一起回顾了曾经学过的三类乘法,你有哪些收获?

生:我知道了所有乘法的结果都是有联系的。

生:通过这节课,我真正理解了为什么要这样算,而不是单单算出来。

生:我知道了计数单位乘计数单位会得到新的计数单位。

生:我知道了我们的竖式为什么要这样写。

师:通过这节课的学习,你是否联想到一些新的问题?

生:整数乘法、小数乘法和分数乘法都是在算新计数单位是多少,以及有多少个新计数单位,我提出的新问题是:除法是不是也是这样的呢?

生:我们以后可能还会学习其他数的乘法,是不是也离不开计数单位和计数单位的个数呢?

【设计意图】通过表述这个“不同以往”的竖式的算理,再次巩固对算理、算法一致性的理解,并将这个竖式与现行教材中的竖式进行对比,发现现行教材中的竖式“先按整数算出积,再来确定小数点的位置”的算法背后,蕴含着“先计算新计数单位的个数,再用个数乘新计数单位”的道理。在学生总结这节课的收获之后,提出“是否联想到一些新的问题”的数学思考,目的是帮助学生打开思路,从整数乘法、小数乘法、分数乘法这三类乘法的圈子里跳出来,将思考迁移到全新领域中。