深度体验:赋予儿童量感生长的力量

“认识千克”是认识质量单位的起始课,是培养学生量感的重要载体。量感的培养离不开深度的体验,本节课要让学生在数学学习活动中,多感官参与,充分运用已有的生活经验,获得1千克和几千克的表象。

一、生活经验:为深度体验保驾护航

学生在学习质量单位之前对物体的质量是有一些生活经验的。但生活中学生的量感体验往往没有目的性,比较随意,学生的经验水平也参差不齐,难以为课堂上深度的量感体验提供经验支撑。为此,在二年级结束的暑假里,我给学生布置了一份特别的暑期实践作业——“生活中的千克与克”。

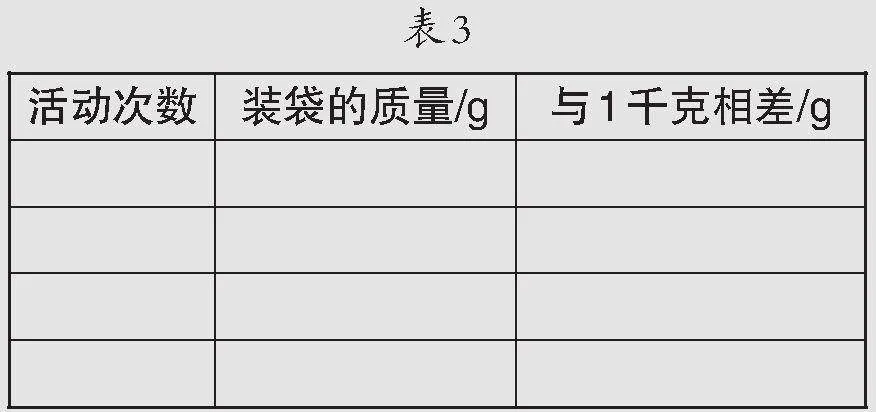

1.到超市看一看,哪些物品是用“克”作单位的,各是多少克?哪些物品是用“千克”作单位的,各是多少千克?

我发现:( )的物品一般用“千克”作单位,( )的物品一般用“克”作单位。

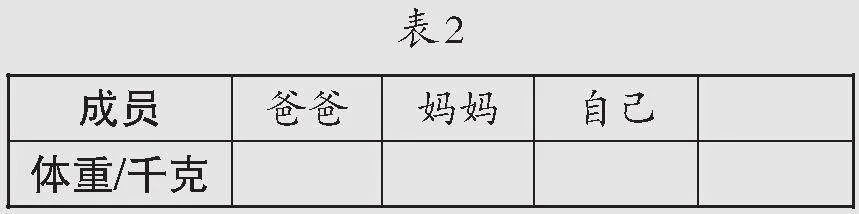

2.调查家庭成员的体重。

3.去菜市场分别买1千克鸡蛋和1千克苹果,分别用手拎一拎,感受一下1千克有多重,把这个感觉记在心里。

1千克鸡蛋大约有( )个,1千克苹果大约有( )个。

通过这样有目的的实践活动,学生在动手动脑中积累了丰富的生活经验,为课堂上继续深度感知质量的大小打下了坚实的基础。

二、深度体验:为量感生长奠定基石

质量不像长度可以通过直观观察、身体尺估测等方法感知,无法用肉眼直接进行估测。怎样才能让学生真正感知并建立质量量感呢?郭华教授在其文章《深度学习及其意义》中提出,“活动与体验”是深度学习的核心特征。为此,我在本节课的教学中设计了丰富的实践体验活动,引领学生通过有效的操作活动,强化动脑思考,多维反复体验,在操作中感知,在体验中内化,逐步帮助学生形成1千克及几千克的量感。

1.设置矛盾,激发体验需求。

师:(出示两袋大小一样的红枣和妙脆角)猜一猜,这两袋东西,哪一袋重?

生1:一样重。

师:为什么?

生1:因为这两袋东西一样大。

生2:我不同意,一样大的东西不一定一样重。我觉得红枣重一些,因为妙脆角很轻。

师:出现了不同意见,怎么办?

生1:可以称一下。

师:称是个好办法,还可以怎么办?

生2:可以掂一掂。

师:怎么掂?

师:(指名学生上台掂一掂)请你们像他这样用手掂一掂,把你的结论在小组内交流。

生:我通过掂一掂,觉得红枣重一些。

思考:学生受生活经验的影响,容易将大小和质量这两个属性混淆,认为大的物体一定比小的物体重。本节课将两袋大小相同的红枣和妙脆角放在一起让学生对比,造成学生的认知冲突,激发学生进一步实践的欲望。我认为这一环节可以很好地纠正学生错误的认知,弄清物体大小与质量之间的区别,是学生正确认识物体的质量、建立质量量感的开始。

2.层层递进,引领有效体验。

(1)初次体验1千克。

师:刚才有同学说可以称,你在哪些地方见过秤呢?

生:菜市场、超市、厨房。

师:(多媒体出示各种秤的图片并介绍,师拿出台秤)这是什么秤呀?

生:台秤。

生:各小组拿出你们的台秤,称一称红枣吧!

学生在小组内称,教师指名一个小组在实物投影下称红枣。

师:这是多重呢?

生1:这是1公斤。

生2:1千克。

师:你怎么知道的呢?

生2:这里有个kg,指到1,所以是1千克。

师:kg是个什么单位呢?

生2:重量单位。

师:准确地说,千克是质量单位,不是重量单位。请同学们拿出红枣掂一掂,说说你对1千克的感受。

学生在小组内掂一掂,并交流感受。

生:我感觉有点重。

生:我也感觉挺重的。

师:请同学们再掂一掂这一袋红枣,感受一下1千克有多重。闭上眼睛用心感受一下,你花了多少力气来拎这袋红枣?换一只手,再找找感觉,把这1千克的感觉记在头脑里。

(2)深度体验1千克。

师:大家对1千克都有了感觉,现在就让我们用这个感觉来找一找1千克的物品吧!

小组活动一。

要求:①用手掂一掂,估一估几本数学书大约重1千克。②小组讨论,确定组内最终结论。

学生开展小组活动。全班交流:4本、2本、3本、5本。学生用台秤称一称,得出结论:4本数学书的质量大约是1千克。

思考:量感的建立不应是抽象、空洞的,而应该是具体、可感的。1千克量感的建立对于后续的学习至关重要。教学中,在初步建立了1 千克的量感后,让学生估计几本数学书的质量大约是1千克,在不断尝试和调整中,学生对于1千克的感觉更加深刻,同时在身边找到了熟悉的1千克的物体,为后续进一步探究提供了参照。

小组活动二。

(每组提供橘子、矿泉水、火龙果和苹果各若干个)

要求:①选,小组内每人选择一种物品。②估,掂一掂,估计几个这样的物品大约是1千克。③称,合作称一称,看看估计得是否准确,如果不准确,做出调整。④掂,组内轮流掂一掂这1千克的物品。

学生充分进行小组活动后上台交流。

生:我称的是苹果,像这样的4个苹果大约重1千克。

……

师:想一想,如果苹果再大一点,1千克可能有几个?

生:2个、3个。

师:如果苹果小一点,1千克可能有几个?

生:5个、6个。

师:刚才我们称的结果,有的比1千克重一点,有的比1千克轻一点,但都接近1千克,我们都可以说大约重1千克。

师:在刚才的活动中,有些同学估计得特别准确,谁愿意和大家分享一下你的秘诀?

生:我将刚才那个1千克的红枣放在左手,再用右手去掂苹果,两只手感觉差不多重就可以了。

师:他的秘诀是什么?

生:他用1千克的红枣作为标准进行比较。

师:还有不同的方法吗?

生:我把刚才掂1千克红枣的感觉记在心里,然后去掂其他东西。

师:你们真是会总结经验的孩子!现在你能再说说对1千克的感觉吗?

思考:这样的学习过程不是经验的简单叠加,而是通过层层递进的深度体验活动,帮助学生由感性经验向理性思考逐步过渡,也正是在这一过程中,学生对“1千克”形成了更加深刻的感知。

(3)估测体验几千克。

小组活动三。

要求:①估一估。拎一拎你们组组长的书包,估一估大约重几千克,再称一称,看看谁估得最准。②称一称。调整组长书包里的物品,使书包大约重2千克,再称一称。

小组活动后全班交流。

生:我们组×××刚才估计得最准确,书包原来的质量是3千克多一些。

生:我们从书包里把水杯和两本书拿出来后大约重2千克。

师:你是怎么估计得这么准的呢?

生:我用手掂了一下,书包比1千克重多了。我先把刚才1千克红枣和1千克的苹果抓在一起掂,发现还是比书包轻,我又加了1千克火龙果,发现书包和3千克的质量差不多,所以我估计书包的质量大约是3千克。

师:再次拎一拎2千克的书包,感受一下2千克有多重。

思考:让学生估一估书包的质量是为了让学生有体验几千克质量的机会,从而为后续体验几十千克的质量打下基础。通过“你是怎么估计得这么准的呢”这一问题引导学生理性思考而不是随意估计,最终让学生借助已有的1千克的量感来推理和想象,发展了学生的估测能力,形成了量感。

师:每一组还有一袋大米,猜一猜这袋大米有多重。

生:10千克。

师:你怎么知道的?

生:袋子上面写的。

师:猜一猜,10千克的大米有多重?

生:我猜应该很重。因为刚才3千克的书包我就觉得很重了。

生:我也猜应该很重,我和爸爸妈妈一起买过这样的大米,我拎不动。

师:大家轮流掂一掂,看看10千克有多重。

师:(指着饮水机的桶装水)这是一大桶矿泉水,谁能估一估这桶水有多重?

学生轮流上台感受。

生:好重,我和×××一起抬都抬不动,我估计有15千克。

生:我猜有30千克。

师:这一大桶水的质量是20千克。

师:请大家拿出假期作业中家庭成员体重调查表,在小组内交流你的家庭成员的体重。

三、主题活动:为量感形成助力加速

2022年版课标把“常见的量”调整到“综合与实践”领域,并提出以跨学科主题学习为主。因此,我设计了“1千克大米我来装”的主题实践活动,让学生在实践活动中形成质量量感。

1.激发活动兴趣。

师:(播放:全国劳动模范、北京市百货大楼售货员张秉贵令人称奇的“一抓准”技艺的故事)你们想不想也拥有“一抓准”的本领?

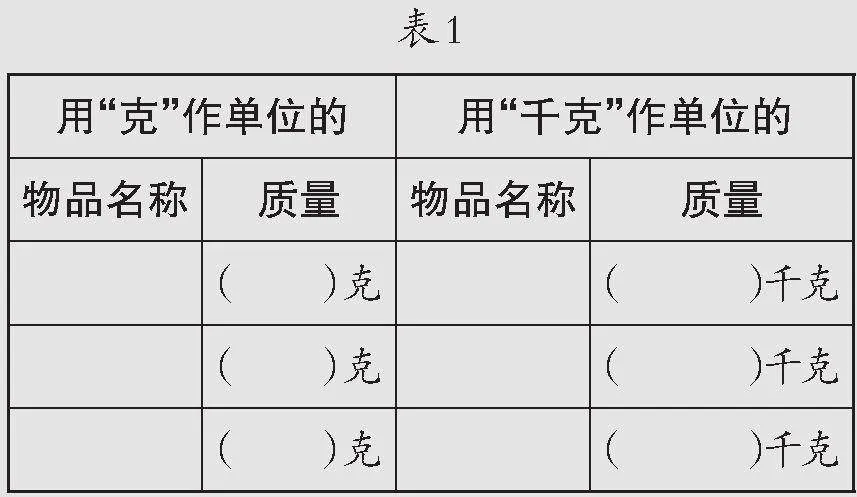

主题活动:1千克大米我来装。

要求:①小组合作,一人将1千克大米装袋。装完后组内其他同学轮流掂一掂,如果觉得不准确,可以做出调整,最后放到电子秤上称一称,看看是否准确。②小组同学交换角色继续活动,确保每人至少完成2次装袋任务。③将活动的数据记录在下面的表格中。

2.小组活动。

3.全班交流。

师:我想来采访一些小朋友,说说你活动的感受。

生:张秉贵爷爷的“一抓准”本领太厉害了!我尝试了好几次都没能“一抓准”。

师:张秉贵爷爷是通过日复一日的练习才有了这么厉害的本领。我们要根据自己的尝试不断调整,这样就能越来越准确了。

师:哪些同学的第二次比第一次准确一些?有什么好方法和大家分享吗?

生:我第一次抓的大米比1千克多了420克,第二次就应该抓得比第一次少一点,大概是第一次的一大半,用手掂一掂再感觉一下。我第二次装的是900克,还差100克就是1千克了。

生:第一次用我的水杯盖子盛了10次放在袋子里,结果比1千克多了200克,从袋子里去掉1盖子多一点点就是1千克了。

……

思考:学生对主题实践活动表现出浓厚的兴趣,他们在将大米装袋及调整的过程中积累了丰富的经验,有关质量的量感就这样在主题活动中自然而然地建立了起来。