基于新课标的跨学科主题课程开发实践研究

本文尝试从“节电助力双碳”这一有深远意义的情境入手,探讨跨学科主题实践活动的设计框架及实施路径,以期为小学数学跨学科主题学习课程开发提供参考。

一、主题课程整体说明

(一)设计意图。

基于2022年版课标第二学段“综合与实践”活动的要求,在内容编排上,将“认识折线统计图”的相关知识学习融入主题活动中,体现统计知识内容的现实意义与价值,在多领域、多学科的协同作用下发展学生的核心素养。在活动设计上,尝试设计多学时的长程学习,鼓励学生综合运用多学科知识,开展收集资料、调查记录、数据分析、提出问题、制订方案等实践活动,培养解决实际问题的兴趣及能力,积累数学活动经验。在学业要求上,能够借助网上国网应用程序(APP)调查家庭用电量,能绘制简单数据统计图表,并借助统计图表分析与表达数据中蕴含的信息,形成初步的数据意识。

(二)现实背景。

2020年中国在联合国大会上提出“双碳之诺”,即要在2030年前实现二氧化碳排放“碳达峰”,在2060年实现“碳中和”。践行“双碳之诺”,需要全中国乃至全世界的共同努力。小学生作为未来社会的建设者和接班人,应从力所能及的小事做起,节约用电,助力双碳。本次主题实践活动积极挖掘和扩充“节电助力双碳”中数学与其他学科间所蕴含的内容,构建以数学学科“统计与概率”领域内容为本位的主题探究活动。

(三)学情分析。

学生在科学课上已经初步认识电,生活中亦接触有关电的知识,有一定的相关生活经验。但在知识基础上,学生还未学习折线统计图相关内容,不了解功率,不会计算用电量,这些都需要在本次实践活动中去了解、去学习、去探究。在生活经验上,通过课前调研知道,约85%的学生不了解家庭用电情况及费用,较少人有节约用电的意识与习惯。基于此,设计了3个课时的活动,在四年级下学期实施。

(四)跨学科主题思考。

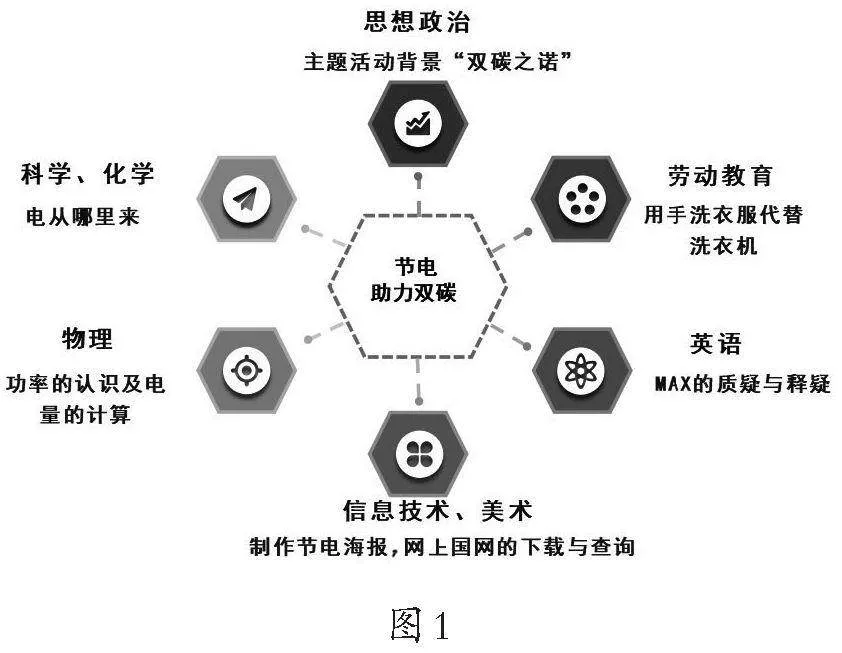

本次主题学习活动原属于“统计与概率”领域,主旨是发展学生的数据意识。在当下教育“素养本位”的大背景下,我们尝试将多学科进行整合,相互渗透,通过多学科融合帮助学生建立完整的知识体系,提升数学核心素养。(如图1)

(五)主题活动框架。

确定主题后,团队教师通过多渠道学习,丰富了对“跨学科主题学习”的理论认识及设计经验。基于校情与学情,我们开展了细致研磨,确定课程目标及课程框架,在整体设计思考基础上,细致打磨了3个课时内容。(如图2)

二、第2课时“家庭用电量调查”教学设计

(一)学习目标。

1.通过课前家庭用电量调查,用统计图表记录,培养数据意识。

2.借助折线统计图直观呈现家庭用电量,合理分析,发现并提出问题。

3.通过分享家用电器用电量的记录与计算,提出节约用电小妙招,培养应用意识。

(二)活动过程。

在第1课时,学生经历了如下的探究活动:

一是了解了什么是“双碳”、为什么提出 “双碳”政策,全班讨论“双碳”政策的落实对我们未来的生产、生活产生哪些积极深远的影响。

二是分享了课前做的两项小调查:电是怎么产生的?火力发电有什么危害?师生共同厘清燃烧煤、产生二氧化碳与发电三者之间的关系,观看“如果全球停电一天”的视频,感受电的重要性,针对“发展与环保不能两全”的问题,讨论解决办法,达成节约用电的共识。

三是通过制作查询用电量及电费的小教程,了解调查方法,布置调查任务1与任务2。

回顾引入:在上一节课中,我们了解了什么是“双碳”承诺,知道了“双碳”与电之间的关系,为解决发展与环保之间的矛盾,提出了节约用电的倡议。课后,大家进行家庭用电量调查。今天这节课我们借助调查得到的数据进行交流和分析。

【设计意图】借助课件,师生共同回顾上节课内容,再次感受节电助力“双碳”的必要性。

活动一:交流分享家庭用电量调查结果。

1.分享7日的家庭用电量调查结果,借助折线统计图发现数学信息及问题。

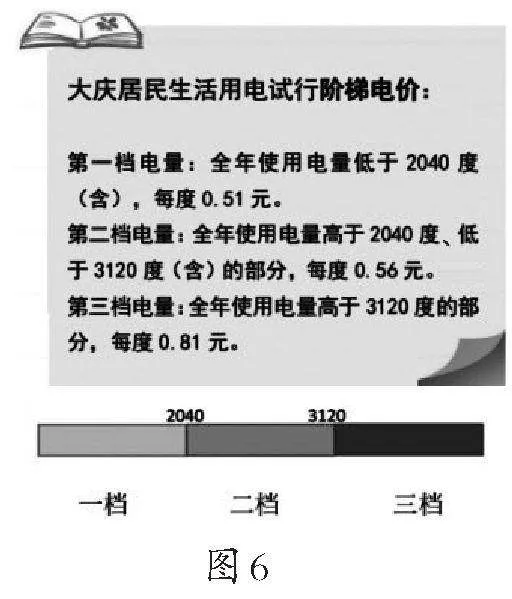

组内交流:请大家拿出任务单1,(如图3)通过网上国网APP的课前查询,这里记录了你们家里4月3日至4月9日共计7天的用电量,先和小组内的同学交流各自的调查结果。

学生交流时,教师巡视,选取两个用电量差别较大的学生做汇报准备。

组织交流:谁来和大家交流一下?

学生描述自己家的用电情况,能清楚表达每天的用电量是多少,哪天用电量最多、哪天用电量最少,并能看图说清楚用电量的范围及变化趋势。

对比分析:现在把两位同学的调查结果放在一起,对比一下,你有什么想法?

预设:学生会发现用电量多少不同。

2.分享1年的家庭用电量及费用的调查结果,发现数学信息及问题。

(1)学生分享调查结果,并进行讨论。

(2)教师小结,并提出进一步研究的问题。即每天看起来用电量才几度,但日积月累下来,1个月、1年会有什么变化呢?请大家拿出任务单2,(如图4)组内分享并交流。

(3)组织分享:哪位同学来分享一下你家2022年的用电量及电费呢?

预设:这是我家12个月的用电量,通过月用电分布图我知道了每个月的用电量、哪个月的用电量最多、哪个月的用电量最少。下面的数据记录了每个月的用电量及所需的电费,能看出哪个月的电费是最多的、哪个月的电费是最少的、全年电费是多少元。

(4)教师追问:对于这位同学的月用电量统计图表,大家还有什么问题?

预设学生可能会提出:

①在某月后面有一个“MAX”,是什么意思?

(这是“最多”的意思,表示这个月的用电量最多)

②怎么有两个6月份的电量及电费呢?

教师补充资料并提出新问题:6月份为什么会有两个账单呢?通过查阅资料,知道了这是因为我们全省抄表周期调整,由原来的每月月中改为月末,为此6月份抄录了两次。想一想:这两个用电量,哪个才是真正的6月份的用电量呢?电费又该怎么看呢?

学生观察、讨论,教师等待学生有想法后组织交流。

预设学生想法:

①可能是两个数据相加吧。

②从图上可以看出,6月比×月的少,或是6月份接近××度,应该是上面的那个数据是对的。

针对这一想法,教师进行评价:借助条形统计图,找到参照量,从而确定6月份的真实用电量,很有办法。

学生在相互补充交流中,明确电费是多少。

3.交流分享中了解大庆市现行电费计费标准,知道阶梯费用,感受节电也是节约家庭支出的需要。

(1)提出问题:我们一起再来看一看淘气家2022年的月用电量及电费,(如图5)有什么想说的?

预测学生有以下想法:

①每月用电量太多了,这一年的电费好高呀!

②淘气家5月份和12月份的用电量差不多,电费却相差很多,将近100元呢。

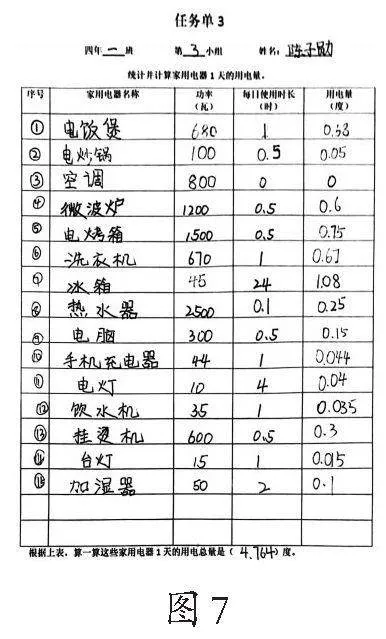

(2)教师追问:大家知道这是怎么回事吗?根据学生的实际情况,带领学生理解大庆市实施的阶梯电价收费。(如图6)

在学生阅读的基础上,进一步解释电费高的原因。

(3)小结:其实,这种阶梯电价就是国家为了鼓励我们节约用电,减少能源浪费的一种政策。可以说,节约用电不但是响应国家“双碳”政策,对节省家庭开支也是必要的!

(4)教师追问:快看看自己家的年用电量,谁家的用电量在第一档?谁家的用电量在第二档?哪些同学家的用电量达到了第三档?

【设计意图】借助统计图表呈现家庭用电量,整理、分析数据,发现并提出数学问题,用数学的眼光观察和思考身边的生活问题。

活动二:小组交流,分享节电方法。

1.小组分享家用电器的功率、每日使用时长及每日用电量等,和小组内同学横向比较,商议节约用电小妙招。

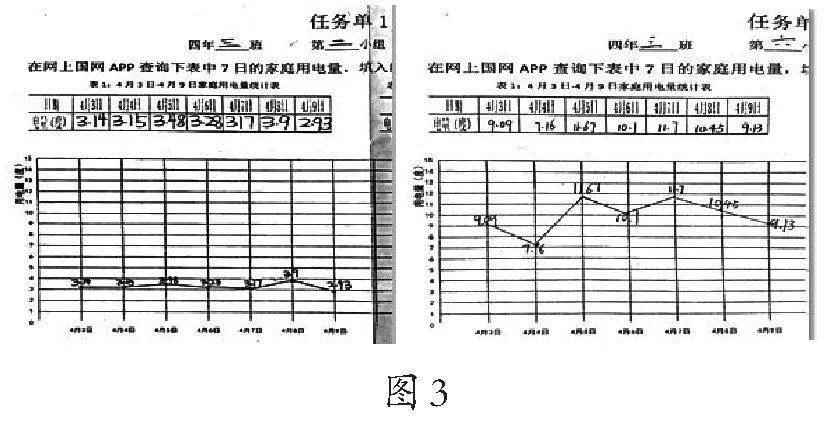

(1)提出问题:请大家拿出任务单3,(如图7)计算一日使用的所有家用电器的用电量,从数据上分析可以从哪些方面节约用电。

(2)学生小组合作,对比数据,提出节电妙招并记录。教师巡视,了解整体进程,做好分享准备。

2.小组共同整理、汇总小组观点,进行全班分享。

预测按以下流程进行分享:

(1)一个小组先进行分享。两人合作,一人用展台展示,一人介绍。学生通过对比两个使用同种名称的电器,因功率不同,导致用电量及电费不同,发现“可以买功率较小的电器”。

(2)继续分享,板贴卡片。学生可能会补充,提出“出门关掉电闸”“不用抽油烟机”等方法。同时,允许学生相互质疑、讨论、补充,深刻体会节电要符合实际,必要的电不能不用,可用可不用的选择不用。

3.师生共同分类整理,预计可分为“减少浪费”“优化使用”“替代转化”等。

(1)针对学生提出的小妙招,进行分类整理。

(2)师生共同分类,如:随手关灯放在“减少浪费”类;将冰箱的温度调高一些,是“优化使用”类;用天然气烧热水,意思是用天然气替代电解决问题,是“替代转化”类。

对于有争议的,讨论商议,直至大家都认可,但不属于这三类的,都归为其他类。

【设计意图】任务驱动,问题导向,引领学生思考节电方法。先给每个学生思考的机会,再同伴交流分享,整理汇总,形成班级的节电方案。

活动三:认领节电好方法,明确实践任务。

1.结合自己家庭用电情况,认领可操作方法。

提出要求:想一想,哪些小妙招能用到自己家里呢?先把这些小妙招标上序号,把序号填写在自己的学习单中,并尝试使用。

2.布置任务。

(1)按照认领的节电小妙招实施家庭节电计划,在任务单1的右侧记录新的一周用电量,并绘制折线统计图,和上一周的用电量进行对比,看看有什么发现。

(2)请大家根据亲身节电的经验,制作节电宣传海报,呼吁更多的人加入节电计划中。

【设计意图】结合自己家庭用电情况,认领可操作的节约用电好方法,并付诸实践。通过看得见的前后数据对比,感受方法的可行性。同时,制作宣传海报,让更多的人加入“节电助力双碳”行动。

三、后续花絮

在第3课时的学习中,大家结合小妙招开始实施家庭节电计划。学生从课堂走进社区,与社区工作人员沟通,将海报张贴在小区公告栏处,并分发制作的海报,进行宣讲,呼吁更多的人加入“节电助力双碳”的行动中来。社区居民反响很好,纷纷响应,本次综合实践活动实现了效益最大化,素养目标得以真正落地。

本次“综合与实践”活动,团队教师积极开展课前调研,找准学生学习起点,基于真实的问题情境,充分运用“课内+课外”“校内+校外”“集中+分散”等活动方式,开展有意义的探究活动,教师跟踪指导,并进行适切的引导与帮助,鼓励学生经历从头到尾思考、解决问题的过程,促进素养落地、生根、发芽。

【本成果在第21届全国新世纪小学数学课程与教学系列研讨会暨跨学科主题学习专场活动中展示】