笔墨书缘忆先生

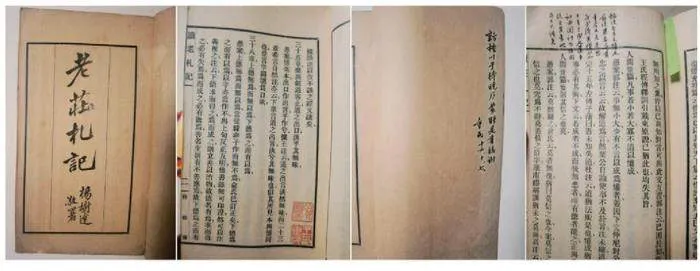

今年是王重民先生诞辰120周年。近日,捡拾书架,偶得一本民国时期出版的《老庄札记》。此书颇为稀见。更为难得的是,扉页有王重民先生毛笔题跋,内容为“訪橋川于待曉庐蒙贈是書誌謝 重民 十六、十、七”,书内除钤有朱文“冷庐”、白文“王重民印”两方藏书印,内文还有王重民先生四处墨批。相关资料中极少见王重民与桥川时雄的交往记载。此书或可增补一段文字因缘。

《国际汉学论丛(第五辑)》(2016.1)曾刊载《桥川时雄(1894—1982)》,作者今村与志雄是桥川先生的女婿,此文是对桥川生平较为翔实的记录。1894年,桥川出生在日本福井县酒生村,其父桥川庄兵卫曾接受过汉文教育。桥川幼时即在酒生村学习汉学、阅读汉文书籍。想来,这段幼时的求学经历或为桥川日后的汉学研究培养了浓厚兴趣。1918年,桥川来到中国,在友人的帮助下,曾任共同通信社、《顺天时报》记者,其间还在北京大学有过旁听的学习经历。1927年,桥川在北平创办并主编中日双语学术刊物《文字同盟》,其宗旨为“学问吟咏之间阐扬同文之大宜”。1928年起,桥川时雄开始在东方文化事业总委员会工作,后曾主持编纂《续修四库全书总目提要》。抗日战争胜利后,桥川及日方人员于1946年被遣返日本。在华期间,他与中国的学界大师、文化名人多有交往,为中日文化交流做了许多工作。

这本《老庄札记》是桥川主编待晓庐丛书的第一辑。作者陶鸿庆,清代举人,潜心著述,校注诸子数十卷。桥川评价为“颇有发明先圣幽光之处”。陶鸿庆于1918年去世,但其书稿竟无一付印出版。因此,桥川将《读诸子札记》中老、庄两卷予以整理出版。书前有刘师培先生序言;杨树达为本书题签。据《文字同盟》杂志第5号记载,该书1927年8月方正式出版,刊印共150册。是书为传统线装,雕版印刷,虽开本不大,但刻印精美,墨色如新。

那赠书之渊源如何,惜两位先生并无相关记录。但翻阅《文字同盟》第5、6、10、11号,竟颇多与此事相关之处。且在此略作梳理,或能还原一点历史细节。

《文字同盟》每期都有一名为“赠书志谢”的栏目,在第5号(期)(1927年8月)便载,“老子考王重民著 袁同礼赠”。恰好,笔者手中存有此书,翻阅版权页,登载出版时间为1927年7月,是“中华图书馆协会丛书第一种”,编著者是“高阳 王重民”。《老子考》甫一出版,便经袁同礼先生之手赠予了桥川。

翻阅刘修业《王重民教授生平及学术活动年表(附〈著述目录〉)》(《图书馆学研究》1985.5),其中记载,1924年,王重民考上北京高等师范学校。不久师从北海图书馆馆长袁守和(同礼)先生学习目录学,因袁先生推荐,课余到北海图书馆工作学习。1925年,王重民利用北海图书馆资源开始编著《老子考》,至1927年成书。

《文字同盟》第6号在“新刊绍介”栏目刊出了《老子考》的简要评介。桥川称其为“新近难得之佳作也”,并略述该书之特点。袁同礼先生在《老子考》的序言中更不吝赞美,评价此书“其书其志,均足继朱(朱彝尊经义考)谢(谢启坤小学考)二氏之后”“其(王重民)博访穷搜之功于治斯学者贡献多矣”(括号内容为作者所加)。而此年,王重民先生年仅25岁,便已得到守和先生和桥川先生的高度评价,足见王重民先生的目录学水平造诣已到相当之高度。

想来,当袁同礼先生赠书给桥川时,一定对自己的学生大加赞誉。桥川对目录学本就有极深造诣,而王重民所编《老子考》更与桥川先生正在出版的《老庄札记》有高度内容关联。因此,袁先生引荐王重民来拜访桥川先生是水到渠成之事。

1927年10月16日,这个时间刚好是《文字同盟》第7号(期)出版之后。想来每月最重要之工作完成,桥川当长舒了一口气。桥川与王重民见面情景已不得见,也无从知晓何人陪同,但想来定是宾主尽欢。《老庄札记》一书恰在此时正式出版,桥川遂赠一册给王重民先生。当日,王重民便留下了本文开头所述的题记,这墨迹至今已近百年。

然而,故事到此并没有结束。翻阅《文字同盟》第10号、第11号刊物,其中分上、下两期刊载了王重民先生的《杨惺吾先生著述考》(刘修业先生著述目录中登记此文刊发在9、10、11期,略有微误)。

1927年,王重民受袁先生命,开始整理杨守敬观海堂遗书,辑成《日本访书续志》。同时,王重民也“私拟为观海堂藏书源流考及杨惺吾先生著述目录”,形成了《杨惺吾先生著述考》一文。想来亦是桥川先生协助,该文得以在《文字同盟》上刊布。

其后,王重民与桥川先生的交流尚不得知。桥川先生此时已启动《续修四库全书总目提要》的编纂工作,王重民先生撰写100余篇提要,但未见二人交往之直接记载。1935年,王重民远渡重洋,整理域外藏书,1947年2月方回到祖国。而此时,桥川先生已于1年前回到日本,两位学者从此再无见面可能。

对两位学者的勾陈到此就搁笔了。王重民先生对我国图书馆事业、敦煌学的卓著贡献与治学方法永远值得我们学习。思接千载,文明交流互鉴是人类和平与进步的大道,日本的文化深受中华文化影响,无数有良知、有学识的日本友人为此作出了许多努力。桥川先生就以毕生的出版事业为中日文化交流作出了积极贡献。在日本正视历史的基础上,推动中日文化交流应该是两国人民的共同祈愿。