转作的极限:小农农业的耕作策略与经济禀赋①

叶守礼

资本主义与现代经济的猛烈冲击,大幅重塑了传统农村的社会经济面貌,这是全球广大乡村地区的共同经历。只不过,由于政治、经济、社会、文化与生态等各方面条件的不同,以及农民群众长期不懈的抗争、适应与创造,众多因素影响了农村经济变迁的路径,造就了各式各样的地方差异,并且发展出形形色色的农业方式(ways of agriculture)与耕作风格(farming styles)(范德普勒格,2013:163-164)。诚如法国年鉴历史学派代表人物布罗代尔(2017)所揭示的“日常生活的结构”,我们总是能在最细微平凡的生活场景中,获得关于深层历史变迁的启示。也许正是在农村现场,我们最能感受到时代巨变的沧海桑田,同时目睹文明传统绵延不绝的顽强生机。

本研究聚焦台湾中部山城地区一个小村庄农业转型的历史经验,并以“茂谷柑”的试种与推广为线索,试图分析当地小农家庭农场的耕作策略,探讨农民如何透过灵活的农业转作与技术创新,开创出新的产业模式。“茂谷柑”原是美国杂交选育的实验品种,学术界多次引进试种都宣告失败,直到20世纪80年代经由返乡农民许博邦的转译、驯化与改良,这种舶来作物才终于成功嵌入乡土社会与小农农业,成为山城地区新一代明星作物(Yeh, 2016;叶守礼,2021b)。

“当初台湾大学教授从美国引进茂谷柑,结果我们种得更好!我曾经特地去美国吃过,品质差太多了。”许博邦接受我的访问时已年过七十,说起当年引领全村转作茂谷柑的故事,依然津津乐道。客厅墙上挂着一幅醒目的匾额,台湾大学园艺系教授林朴疾劲手书“茂谷王”几个大字,说明了他一生的骄傲。我不禁感慨,若无这些平凡人物的奋斗与开创,我们的餐桌必将单调许多,哪里能够享用如此新甜的滋味?“只不过,明星作物的平均寿命只有八年,所以我又赶快分散作物种植。”许博邦接着说,听得我心头一颤。

茂谷柑的故事,充分体现了小农农业自主与创新的可能性及其吊诡。近距离田野调查的体悟,使我深信“农民应该被认定为具有能动性和创新性的主体。只要有合适的条件,农民是会推进经济发展的,在以前如此,在现在也如此,即便在艰苦和不公平的条件下也如此”(黄宗智,2014:9)。但是,究竟怎样算是小农农业发展的“合适的条件”呢?小农如何面对资本对农村资源步步紧逼的控制与掠夺?在认识论与方法论的意义上,聚焦小农的“耕作策略”(farming strategies)是一个有用的研究切入点,它提醒我们在关注小农农业自主性与可塑性的同时,密切观察他们如何面对充满风险的外在环境,以及研究小农社群如何运用和转化周边有限的社会与自然资源,极力改变自身的处境。

笔者发现,在既定的社会经济条件下,“转作”(crops switching)是山城小农经常运用的耕作策略,他们频繁主动更换所种植的作物,以躲避市场价格周期的伤害,从而塑造出一种高度弹性化与多样化的水果产业形态。更甚者,小农渴望发现某种价格高昂的“明星作物”,一举改变自己的命运,即便他们的命运几乎取决于中间商贩的定价机制。为此,小农必须动用丰厚的地方知识与农业技艺,积极透过社会网络获取农村内部与外部的资源,进行技术的学习、转译与创新,才有机会成功栽培市场罕见的作物或品种。由此看来,农民的转作行为不仅深深嵌入地方乡土社会,而且属于更大城乡商品交换体系的一环。研究山城农民的转作行为,可以丰富我们对于当代小农农业实践的理解,反思城乡关系与市场结构对农业变迁的影响,接轨国际农政研究的一些核心问题。

一、重新理解小农农业

(一)关于小农经济禀赋的争论

在国际农政变迁与农民研究领域,争论小农经济的社会性质与经济禀赋,是一个历久弥新的话题(熊春文,2017;王骥懋,2018;叶敬忠,吴存玉,2019)。这个话题的尖锐之处,关乎“小农是否将随着资本主义的发展而走向衰亡”的核心判断,涉及资本、国家与农村相互关系的理论想象,更直接影响了一系列政策与政治实践的立场(伯恩斯坦,2011;范德普勒格,2013;叶敬忠,2022)。换句话说,怎样界定“小农”的理论意义,几乎决定了如何理解农政变迁问题的全盘看法(Byers, 2012)。我们将以特定角度回顾几个影响深远的理论典范及其思路,借以澄清与反思山城小农农业的重要特质。

在古典理论的范围中,农业经营的“规模”是一个特别重要的话题。自亚当·斯密在《国富论》中揭示了市场机制、分工与劳动生产率的关联后,相对于专业化经营的大规模农场,坚守零碎土地的小农家庭农场就显得经济效率低下。古典经济学相信,若非市场受到不当阻碍,价格机制将驱使劳动力、资金与土地在城乡之间自由流动,促进资源配置效率的极大化,并使农业与工商业的获利情形趋于平衡(斯密,2009)。在公开的市场竞争过程中,小农场逐渐整并为合理化经营的大农场,基本上是一个自然而然的过程。

在这方面,马克思主义几乎全盘接受了古典经济学的判断,并添加了资本积累和阶级斗争的观点。在关于资本原始积累的讨论中,马克思(2004)控诉了资本扩张如何导致小农失去土地,但他无意提倡重返小农经济,并且完全同意大规模农业经营的优势。按照这个思路,社会主义农业政策应该朝向基于土地国有与合作化经营的大规模农场,而不是保守落伍的小农耕作方式(恩格斯,1972)。实际上,在马克思与恩格斯的描述中,小农经常是观念陈旧、生产效率低下与政治保守的象征(马克思,恩格斯,2014;马克思,2015)。

有趣的是,即使在许多方面针锋相对,古典经济学和马克思主义都承认市场竞争与淘汰的法则,并预测农业规模化经营的发展趋势。然而,随着时间的推移,20世纪的研究者发现大规模农场似乎不如当初预测那样势如破竹,小农家庭农场在许多地区顽强延续,甚至展现出蓬勃的生命力。于是,理论的关注焦点逐渐转移至探讨小农家庭农场是否具有独特的经济禀赋,马克思主义与民粹学派对此展开了激烈辩论(Shanin, 1972;沙宁,2008)。

以列宁和考茨基为代表,马克思主义阵营依旧强调农业规模经营的优势,主张农民无产化是长期的、必然的趋势,但开始考虑一些复杂的情形。尤其是农业劳动的零碎、繁复、难以监督等技术特质,确实在一些方面构成资本化经营的阻力(考茨基,1955)。更重要的是,家庭农场具有节约与勤奋的特性,商业资本可能愿意继续从旁掠取剩余价值,而非亲自承担经营大型农场的风险与成本(列宁,1960)。无论如何,就算家庭农场维持独立的表象,实际上已被纳入资本主义再生产的体系。

民粹学派则主张,即使遭受资本主义的包抄与挤压,家庭农场依然维持了一定的自主性以及独特的内在运作逻辑,公式化的经济学原则无法充分解释家庭农场的决策与行为。例如,家庭农场眼中的合理的经营规模,还要考虑家庭劳动力供给与家庭消费需求的平衡,而非只看资本投入的边际效用(恰亚诺夫,1996)。此外,家庭农场对于工资、资本、利润等范畴也抱持不同态度,因此擅长集约化、精细化与弹性化的农业劳动,显得更加强韧与坚忍,在某些方面甚至比遵循现代会计原则的资本农场更具“竞争力”(恰亚诺夫,1996:6-9)。

(二)对于“现代主义”的批判

直到今天,古典经济学、马克思主义与民粹学派依旧代表三种主要思路,深深影响了学术界对于小农经济禀赋的理解。古典经济学相信市场机制将促进农业生产效率的提升,而这通常意味着朝向规模化的合理经营模式,后来的经济学家更进一步强调了市场激励因素以及农民的企业家精神(Popkin, 1979;舒尔茨,2009)。马克思主义的阶级视野,强调了资本对于小农的挤压与掠取,国际农粮体制理论则提供了全球尺度的分析架构(Friedmann,1982;Friedmann &McMichael, 1989;Araghi, 2009)。民粹学派更加积极看待小农家庭农场的非资本主义性质,并试图说明家庭农场为何如此强韧,启发了实体主义的经济人类学(Wolf, 1966;Scoot, 1976)。他们之间的争论,相当程度构成农政变迁与农民研究的母题,并由此派生出更多研究成果。

回到问题的源头,值得注意的是,相当程度上三个理论范式都将小农经济看作违背现代经济原则的顽强存在,只不过给予了不同的评价。古典经济学和马克思主义都断定小农经济很难适应现代经济,轻视农业实作极其复杂、丰富的具体过程,也低估了生态条件、作物种类、技术禀性与社会组织方面的巨大差别。虽然民粹学派尽力描绘小农经济实作的具体面貌,但是更加倾向于讨论家庭农场如何抗拒资本主义,很少意识到小农农业可能具有进取与创新的一面。

范德普勒格(2013)对此提出了异议,他反对将小农视为前现代社会的残余,并批评学术界在“小农是否必然走向衰亡”这个问题上打转太久。他建议,应该在实践的层次上,直接分析丰富多样的小农农业案例,而非将目光锁定于几个狭窄的规范性命题。范德普勒格(2013: 19-20)提出批评:“科学既生成了知识也造就了无知,它所创造的黑洞之一就是将小农在现代社会的运作方式变得模糊而隐晦……现有的现代化范式(关注企业家精神)和农民研究的传统框架都很难为现代世界的小农提供一席之地”。在他看来,小农经济必然走向衰亡的论调,属于现代主义宏大叙事的构成部分,是一种根植于古典理论的偏见。

即便经验世界不断浮现尖锐、难解的反证,现代化意识形态仍然获得特定资本利益与知识兴趣的加强巩固。斯科特(2004)甚至认为,现代社会对大规模农业的崇拜,相当程度来源于某种现代主义审美,高度欣赏井然有序、一望无际的大规模农场,以及大型农机具所展现出来的力量感与可控制性。在现实的情境中,这却意味着强势抹除原先地方性的农业、社区与生态纹理,把复杂多样的地方乡村景观重塑为单一、秩序、规整的大型农场,排除难以观察、计算与控制的因素,并以这样的技术与空间配置实现人类对于“自然”的支配(范德普勒格,2013:16)。

资本主义农业与小农农业最本质的区别不在于规模,而在于组织社会与物质资源的方式,以及资本为实现对劳动力、资源与利润的控制所展开的一系列物质、技术、空间、网络、机制的微观权力部署(范德普勒格,2013:94-95)。这就意味着农作物应该尽可能单一化、规格化,舍弃难以由机械处理的作物与品种,农场空间必须适宜机械运作,并且采用无经验工人也能实施的耕作方式,以达到简单化与可控制的诉求(斯科特,2004:267-268,371)。然而,作物结构单一化的大规模农场实际上相当脆弱,其优势主要在信贷、物流、商业模式以及政府的优惠与补贴政策方面,这些环节同时承担着来自全球市场的高昂风险。相对地,小农农业展现出更强韧的适应力和可塑性。

(三)竞技场:小农与外部环境的辩证关系

冷战结束后,全球化浪潮促使跨国资本渗入乡村地区,新的资讯、技术与组织原则重塑了农业实践方式,但跨国公司并未获得全面胜利,地方农业面貌显得更加多样与分歧。范德普勒格(2013:5)发现,一些地区反而出现了“再小农化”的现象,可见“去小农化”并非唯一可能的发展路径。农业变迁取决于多重力量的搏斗,当代农业实践情况是如此动态与复杂,大农场必然取代小农场的宏大叙事已然失效,就连传统定义“小农”的方式也逐渐失去现实意义,我们急需新的理论视野与分析方法。

按照范德普勒格(2013:6)的划分,小农农业、企业农业与公司农业/资本主义农业处于彼此交叉的光谱。其中,小农农业的特征在于生产过程高度嵌入地方社会与生态环境,并与市场维持充满张力的关系,而非完全按照市场规律来组织生产资料。作为小商品生产者,维护自身的自主与独立是其核心诉求。虽然小农农业不存在一种绝对的模式,但是世界各地的小农仍然分享了一种基本的“小农境地”(peasant conditions)。范德普勒格(2013:298)指出:“小农境地是由小农身处的环境与他们作出的回应之间的一系列辩证关系所构成。在他们所处的环境中,小农为寻求不同程度的自主性而积极建构着回应行为,以便应对这种环境所隐含的依附关系、剥夺与边缘化”。

换句话说,小农农业具有强韧的适应力与可塑性(范德普勒格,2016)。小农社群积极运用与转化在地的社会、自然资源,发展出弹性化与多样化的耕作策略,以此抗衡资本对于小农农业的挤压与剥削。小农农业塑造出多样、杂乱的乡村景观,体现出丰富的社会、文化与生态纹理,他们的创新力量在于不断寻求重新组织周边有限资源的方式,并在其中孕育蓬勃的生产力(范德普勒格,2013:17)。相对于几乎完全遵循市场规律的企业农业与资本主义农业,小农则与市场维持充满张力的复杂关系,他们可能在一些方面积极参与市场,但在另一些方面抗拒市场,目的都在于尽力拓展自主与独立的空间(范德普勒格,2020:106-109)。

值得注意的是,小农的耕作策略不一定能够奏效,他们甚至经常处于垂危的劣势,乡村社会因此显得破碎与凋零。资本为了提高利润,总是希望强化对农产品生产与交换过程的控制力,削弱小农社群的联结与动能,甚至取代他们。范德普勒格(2013:50)因此经常用“竞技场”形容小农的处境,并且建议采取具体的案例分析。

关键在于,我们需要更新对于“抵抗”的理解。除了引人注目的“农民战争”(Wolf,1969)以及较为迂回隐蔽的“弱者的武器”(斯科特,2011),日常农业实作也是小农争取自主性的重要途径。范德普勒格(2013:24)强调:“更常见的、几乎从不间断的情形是,在田野、谷仓和马厩里,在牲畜繁育、作物选种、灌溉活动和劳动投入的各种决策中,斗争几乎无处不在”。有别于资本主义农业,小农以更加精细、节约的方式重新组织周边有限的资源,构筑出高度嵌入社区与生态的“社会—技术方案”(范德普勒格,2016:34)。我们应该重估地方小农社群的农业技艺、地方知识、技术创新、集约生产和农业多功能性的积极意义,并了解小农农业如何回应外在环境不断升高的压力。

在现代经济中,小农长期处于外在环境剧烈变化的紧张关系中。难以计数微观层面的农业实作细节,有如一块块砖石那样形成防线,尝试为自己创造有利形势。小农农业实作过程嵌入地方性的社会、文化、物质、技术与生态的网络之中,从中汲取与创造资源,尝试创造出丰盛、高品质的农业产出,进而发展出形形色色的在地农业方式与耕作风格(范德普勒格,2013)。当外在环境恶化或变化,小农社群也试着提出对策,并试着发展出符合小农利益属性的创新模式(范德普勒格,2016:35-36)。斯科特(2003:32)强调,“风险”是理解小农决策的重要钥匙之一,风险意识使小农在某些方面异常保守,有些时候又大胆孤注一掷。

二、小农农业:弹性化与多样化的耕作策略

本研究试图了解小农农业面对现代经济变革的冲击时可能采取的耕作策略,并分析这些耕作策略的意义与局限。在中国乡村研究的传统中,关注小农的能动性并非一个全新的话题,许多经典作品已反复强调,传统中国农村存在各式各样富有智慧与效率的耕作策略,小农社群也可能挪用传统社会文化资源来面对时代变革的挑战,甚至成功推动创造性的转化(杨懋春,2001;林耀华,2008;费孝通,2012)。在台湾乡村研究领域,探讨汉人社会传统与现代农业变迁之间的关联,也一直是重要话题(Gallin,1979;黄应贵,1979;谢国雄,2010;杨弘任,2014)。黄宗智(2010;2014;2020)尝试以“隐性农业革命”,描述改革开放以来中国小农农业如何朝向“小而精”的“新农业”发展,是一个重要的思路。许多研究也指出,小农农业正受到宏观政治经济变革与制度环境的威胁,“资本下乡”等趋势正不断挤压小农农业发展的空间(温铁军,2005;严海蓉,陈义媛,2015;焦长权,周飞舟,2016;陈义媛,2020)。

笔者认为,对能动性(agency)和局限性(limits)的分析同等重要,应该辩证地看待两者的关系。关键在于,应该把小农视为参与历史变迁的行动者(虽非唯一的行动者),并深入挖掘基层农民农业实作与创新的意义,持续探索小农农业丰裕发展的条件与限制。

更重要的是,研究小农社群的耕作策略意味着必须尽可能贴近行动者的视角,了解普通农民如何看待外部环境变化的威胁与机会,以及他们以怎样的态度与技巧运用周边有限的资源。“策略”一词不仅突出了行动者自发性的一面,也意味着互动过程的试探与博弈,以及结果的不确定性。因此,所有的耕作策略都立足于非常特定的环境与情境,这些条件不断变化,很遗憾我们无法仅仅依据几个案例就推导出小农农业发展的出路或某种终极方案。但在认识论与方法论的意义上,研究小农农业的耕作策略可以开启一扇窗口,让我们得以窥见农业变迁与更大经济变革之间的复杂关系。

当代中国农村宛如众多力量汇聚的竞技场,扎实的案例研究可以提供许多启发。本研究聚焦台湾中部山城地区一个小村庄农业转型的历史经验,这个地区在20世纪80—90年代快速转变为知名明星作物茂谷柑的产区,并在成功结合乡土社会与小农农业长处的情况下,大幅提高了当地农民的收入。透过田野调查、口述历史与民族志研究等方法(1)本研究延续我的硕士与博士学位论文的田野调查,关于研究方法与田野调查方面的反思,请参考叶守礼(2015)。,本研究重构了茂谷柑产业发展的历史过程,并且分析了当地小农社群如何运用“转作”的耕作策略,塑造出一种高度多样化与弹性化的水果产业形态,以躲避市场价格周期性波动的风险。笔者还希望了解,在既定的城乡关系与市场结构中,这些耕作策略存在哪些根本局限。

三、从“谷仓”到“水果之乡”

“山城”是台湾中部浅山地带的一个农业地理区,如今已是知名的“水果之乡”,盛产多样化的果品(叶守礼,2022)。按照行政区划,山城大致涵盖了台中市的东势区、石冈区、新社区、和平区以及苗栗县的卓兰镇,横跨大安溪与大甲溪中游地带,四周环绕丘陵山地,聚落大多集中在狭窄的河谷平原,面积大约400平方公里,人口约12万人,户均耕地面积1公顷左右。我们的田野点“石壁坑”(即行政区划中的“明正里”),是一个位于东势镇西北方的小村庄,整个区域人口约1 400人,位于大安溪南岸相对宽阔的河谷平原,夹在后里丘陵与雪山山脉之间。此地夏季夜晚的海风沿着河谷向内陆吹拂,冬日白天的光照又十分充足,制造出明显的日夜温差,特别适宜栽培果树。不过在20世纪70年代以前,石壁坑优良的气候条件并不具有特别的经济意义,农民大多种植水稻,专业经营的果园极为稀少。

自从嘉庆二十四年(1819年)建庄(陈炎正,1995:37)以来,由于石壁坑地形相对平坦,凭借肥沃的冲积土壤和便利的灌溉条件,此地一向为良米产区,农民从事精细化、集约化的水稻耕作。当地人回忆,在地势崎岖的山城地区,石壁坑一向被视为条件优渥的“谷仓”,以丰盛的稻米产量为豪。依据口述历史,从前没有一个农民家庭会贸然舍弃稻田种植果树。瓜果蔬菜一般种于住宅旁边的菜圃,只扮演次要的角色。在农民的心目中,粮食生产甚至具有神圣的地位。拥有一块足以安身立命的水田,仍旧是传统农民家庭的理想。“更何况,种了水果要卖给谁呢?”,当地农民解释。

只是,即便坐拥良田,石壁坑也不能从20世纪60年代的台湾农业危机中幸免:工业化、都市化与现代化的浪潮,“以农养工”的汲取性政策,以及大规模廉价美洲谷物的进口等,剧烈冲击了基层农村与农业(萧新煌等,1986;张玉林,2011;刘进庆,2012;Yeh, 2016)。农民回忆,当时种植稻米的收益实在太过微薄,而且户均耕地规模才一公顷,根本不足以养家糊口,农家子弟只得纷纷前往大城市寻找工作机会。一位农民告诉我们:“种稻子一年的收入,连工厂女工都不如!”少数受到家庭羁绊不得不返回农村的青壮年农民,则不免感到生计的窘迫。他们多少拥有一些外出工作的经验,比起父辈更加见多识广,也因此更加渴望改变现况。值得注意的是,这些往返于城乡之间的农家二代子弟,往往正是带动农业创新的活泼力量。

20世纪60年代晚期,山城地区掀起了风起云涌的果树转作浪潮(yeh, 2016),石壁坑农民一个接一个铺平祖传的水稻田,栽上成百上千株纤瘦的果树苗。种植水稻很难养活家庭,农民视转作为必要的生存策略,他们预料种植果树可以大幅改善家计。只不过,转作仍是大胆的赌注,通常需要动用全家多年的储蓄,甚至利用民间标会来集资。这对于挣扎在贫穷线上下的普通农民家庭而言,不是一件小事情。更何况,从种下果树树苗到第一次收成果实,必须经历三至五年的空窗期,其间将没有农业收入。老一辈农民比较谨慎,他们倾向把水稻田看作生活的保障,不愿轻易冒险转作。一位农民埋怨当时的父祖辈:“种葡萄要投资搭建设施,当时是利用水泥柱牵棚架,我父亲就问我‘要是葡萄卖不出去,水泥柱可以砍来当柴烧吗?’结果我们就比别人晚了八年转作”。

大多数农民的心理,还是希望尽可能维持稳定的收入。然而,延续传统家庭生命历程的义务,诸如结婚、养育儿女、侍奉老人等,都带给农民很大的现金压力。既然光凭种植稻米已经不能维持基本家计,离开农村找寻出路是一个选项,放手一搏转作果树则是另一个选项。一位农民向我坦陈:“我很缺钱,我要很认真找钱,在土里找钱”。值得注意的是,我们应该在地方社区与社会网络的脉络下理解这些个人抉择。少数大胆的农民起了示范作用,乡土社会极其绵密丰厚的“农业后勤网络”则加快了资讯传播与技术学习的速度,并降低了个别农民从事转作的门槛与风险(叶守礼,2022)。最迟至20世纪70年代末期,石壁坑农民几乎全部转作果树,此后,这里不再复见绵延百年的水田景观。

原先,转作果树似乎是个好主意。吊诡的是,大量农民投入种植水果的结果,反而造成市场价格剧烈震荡。水果市场很快暴露出“浅碟”的特性,由于市场对于特定果品的需求相对稳定与有限,一旦农民一窝蜂抢种某种水果,很容易导致该果品价格崩跌。果树栽培因此带“赌博”的性质。无论是丰收还是歉收,都有可能引起农民的烦恼。“做水果要亏钱很简单”,一位农民对我说,“一年就望这一次,还有人会紧张到睡不着哩!”每逢收获前夕,果农往往变得神经紧绷、胆战心惊。中间商贩倾向将市场风险转嫁给生产者,面对剧烈波动的市场价格,果农之间的竞争异常严酷。

面对如此紧张的城乡关系与市场结构,明正里的农民很快发展出多样化的耕作策略,充分发挥小农农业充满弹性与韧性的经济禀赋。依据市场风险、投入门槛与家计需求等客观条件,农民积极而审慎地部署果园的作物配置。石壁坑的农民经常采取以下三种耕作策略:首先,有些农民宁愿栽种市场风险较低的廉价作物,只为了追求稳定;其次,另外一些农民同时在有限耕地中栽培几种不同果树,并依据市场风险与价格趋势逐年调整作物比例;最后,还有一些农民大胆集中种植市场价格最好的作物,但也承受最高的市场风险。实际上,长期而言,大多数农民都徘徊于几种耕作策略之间,时而冒险(集中种植),时而谨慎(分散种植)。毕竟市场风向变幻莫测,高价作物不会永远维持高价,看似稳定的作物也有可能遭遇区域性的大规模病害,或是突然被市场淘汰。

无论采取怎样的耕作策略,农民都希望避免家庭事业的失败。透过口述历史回溯石壁坑农民历年转作的经历,很容易感受到地方产业的兴替与无常。了解转作的技巧,也可以从中获悉农民控制风险的方式。“不太会一口气砍掉旧的作物!如果出现新的作物,通常会先试种一些,熟悉一下,如果情况顺利再扩大转作。”农民通常会在果园保留一个角落,轮番种植各式各样的作物(尤其是陌生的新型作物),除了满足好奇心,也希望随时保持转作的弹性,尽早熟悉各项作物的栽培方式。

结果就是山城地区的作物种类趋于多样化,且主力作物快速轮替。这不免令我感到震撼:在石壁坑,就连果树这样多年生的作物,竟然都以5~15年的周期快速轮换,农村地景与作物面貌频繁更替。

到了20世纪80年代,山城地区已经顺利转型为台湾中部最重要的“水果之乡”,基本上已经很难见到水田的踪迹。从前,石壁坑还自诩为盛产良米的谷仓;如今,农民已经全面投入蓬勃发展的多样化水果经济。光是在小小的石壁坑,农民曾经种植葡萄、柑橘、柠檬、桃子、李子、桃接李、梅子、柿子、枇杷、粗梨和寄接梨等各式各样的果树,其中,又以巨峰葡萄和桃接李最获市场欢迎,称得上远近驰名的“明星作物”。各地商贩蜂拥而至,一位农民回忆:“那时候光一天,七部卡车来这边载货!”

农艺栽培技术成为决胜负的关键。石壁坑农民积极利用扦插、嫁接、分株等园艺技巧缩短转作的空窗期,借由修枝、施肥和灌溉技巧营造风味差异,甚至透过杂交育种的方式改良品种,挪用其他作物已知的栽培方式来栽培新型作物。值得注意的是,转作果树并不意味着直接转变为企业化经营的农场,家计经营逻辑依旧主导着农民的决策与行为(叶守礼,2020)。实际上,果树栽培产业成功嵌入乡土社会与小农农业之中,并且相得益彰(杨弘任,2014)。

果树栽培仰赖极其烦琐的照料,山城农民以实际成果表明他们特别擅长此类精细化的农艺劳作,并能在小块土地中创造较高的收益。只是,高度不对等的城乡关系与市场结构迟迟未获制度性的解决,水果产销缺乏政策的规划,农民只得持续维持亢奋的价格意识和转作弹性,转作周期异常紧凑。

四、茂谷柑:轰动全村的明星作物

从茂谷柑出现在水果市场至今仅仅30年左右。说到这项源自美国的实验品种,不能不提到率先试种成功的返乡农民许博邦。如同当时大多数的农村青年,许博邦高中毕业以后到台北寻找工作,最后在一间中小企业工作,经济处境堪称优裕。不料到了1979年,其父亲突然生病,五兄弟商议让年近40的许博邦回乡照料父亲,继承家族经营的果园。许博邦表示:“总要有人回来照顾”。在这里,我们看到了农村基层的经济事业与家庭生活如何紧密交织在一起。

回到石壁坑之后,许博邦仔细盘点当时的经济状况,发现若要维持理想中的小康家庭生活,每年农业利润必须达到60万元新台币左右,扣除40万元新台币左右农事成本,该年农业收入至少要达到100万元新台币。就其父亲果园现行经营方式而言,这是根本不可能达到的目标。接着他又评估了水果市场浅碟化的根本问题,发现大多数主流果品都面临生产过剩的困境,唯有栽培高价值的新兴果品,才有机会突破重围。许博邦考虑了石壁坑的环境风土条件,最后锁定了市场接受度高的柑橘类作物。于是他四处寻访,先后尝试了10余种罕见品种,但都未能取得成功。

机缘巧合,许博邦辗转得知台大园艺系林朴教授曾经尝试推广一种新型柑橘,名为Murcott,是宽皮橙和甜橙杂交选育出来的实验品种,20世纪70年代即引入台湾,但迟迟没有试种量产成功(台南农业改良场,2009)。Murcott相对畏寒,结果期又需要日夜温差,许博邦认为石壁坑的环境非常符合其生长条件,于是非常希望引进试种。林朴教授虽然没有这么乐观,却也被许博邦的热情打动,于是协助他展开试验。

1983年,许博邦展开了他那后来闻名乡里的豪赌:“一口气就买下200棵茂谷柑苗,将五分地全种满”。在不充分清楚陌生作物栽培管理方式的情况下,左邻右舍对于许博邦大胆的行径,无不感到惊讶万分,纷纷讪笑其“憨头”。许博邦没有理会众人的嘲弄,埋首钻研新作物的田间管理方式。为了解决平地排水不良的问题,他改用喷洒的方式灌溉果园,以免树根长期浸泡在潮湿的土壤之中,又因地制宜地修正了剪枝的原则。除此之外,他认真地记录果树生长情形,不断调整肥料与农药的配方,找出最适宜果树生长的栽培方式,留下厚厚一沓笔记。

就这样,在许博邦的悉心照料之下,果树茁壮成长,三年后总算顺利开花结果。非常令人惊喜,明正里的气候条件果然相当适宜茂谷柑生长,果实扁圆饱满,果皮细薄橙红,果肉酸甜多汁、滋味浓郁。从此,水果市场又多了一个柑橘品种。为了纪念石壁坑的农民,林朴教授将Murcott谐音取名为“茂谷柑”,期许这项新品种未来能够“满谷繁茂”。

第一次收获以后,许博邦带着茂谷柑闯荡市场。1985年初,他带了一批茂谷柑前往果菜市场,当时,普通柑橘1台斤(0.6公斤)仅仅10元新台币左右,他却直接开价60元新台币/台斤。面对前所未见的新品种柑橘,水果批发商也感到十分好奇,最后一家台北批发商愿以每台斤45元新台币购入。第二天许博邦接到电话,批发商表示销路不错,热切希望买下所有产量,收购价达到一台斤50元新台币。茂谷柑一夕成名,此后收购价格持续蹿升,许博邦的名声瞬间响亮起来。“第二年卖到六十几块(新台币),第三年卖到90块(新台币),第四年卖到120块(新台币),村子都轰动起来!”许博邦至今非常得意。甚至于,他的茂谷柑在喜怒无常的台北果菜批发市场,拍卖成交价数度突破每公斤200元新台币的关卡,简直已成传奇故事。

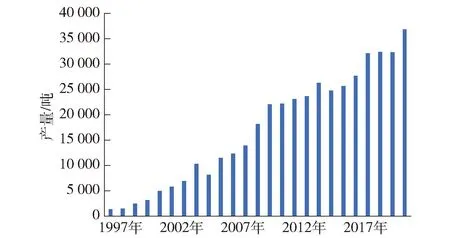

茂谷柑深获水果市场欢迎,消费者很快就接受了这个新型品种。而且茂谷柑的产季刚好在农历春节前后,其充满喜气的橙红表皮,相当适合包装成高级年节礼盒。高档的收购价格很快在整个山城地区传开了,石壁坑反应较快的果农,已经开始在自己的果园试种茂谷柑。如图1所示,20世纪90年代茂谷柑的种植面积迅速扩张,到2000年左右,石壁坑已经是茂谷柑的天下了,取代葡萄和桃接李成为新一代的“明星作物”。我认识的另外一位农民,许博邦的茂谷柑刚刚试验成功的时候,他才刚刚转作当时东势地区炙手可热的寄接梨(叶守礼,2020)。将近10年以后,这位农民不堪承受寄接梨过于沉重的栽培成本,也跟着转作茂谷柑。

图1 全台茂谷柑产量(1997—2021年)数据来源:原始数据取自“台湾农业委员会农业统计数据查询数据库:农产品生产量值统计”,http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/inquiry/InquireAdvance.aspx。

茂谷柑一炮而红之后,深谙市场价格趋势的许博邦,反倒开始担忧生产过剩的问题。由于只要采取正确的管理方式,栽培茂谷柑的门槛不算太高,这一作物遂以石壁坑为中心扩散到邻近地区。稍晚,云林县古坑乡的茂谷柑产业也崛起了,到了2000年左右其种植面积已与山城地区不相上下。“明星作物的平均寿命只有八年”,许博邦清醒地告诉我。邻近农民模仿栽培技术的速度很快,乡下地方几乎没有什么藏得住的秘密。为了分散风险,他开始减少茂谷柑的种植面积,扩大三月桃、温州蜜柑和椪柑的种植规模,并着手寻找新的品种。随着茂谷柑收购价格的持续下滑,较晚跟进转作的农民不免大感焦虑。

所幸对于石壁坑而言,价格崩落的冲击稍微缓和。首先,由于气候条件的差异,云林茂谷柑比石壁坑茂谷柑提早一个月上市,不至于同时涌入市场,而且相对皮厚肉粗。其次,率先成功试种茂谷柑的光环,为石壁坑创造了正面的品牌效应。同样是中部地区的茂谷柑,石壁坑茂谷柑每斤收购价格硬是高上几块钱。一位邻近乡镇农民不免抱怨:“石壁坑茂谷柑只是有名而已,并没有特别好吃”。最后,在市场定位方面,风味独特的茂谷柑具有明确的商品区隔与定价优势,深获年节礼盒市场欢迎。不用多说,石壁坑的茂谷柑特别受到业者青睐。

即便如此,差不多到2000年代晚期,茂谷柑已经逐渐失去“新品种”的光环,价格降到低谷(见图2),收购价钱仅仅略高于一般水果。为了维持较高的收购价钱,农民采取许多新的耕作策略与栽培技巧,付出了成倍的努力来维持质量:必须精心调配肥料,降低裂果和落果的概率;枝干修剪恰到好处,才能实现最高产量;勤洒农药,避免蚊虫叮咬破坏卖相。由于入选高级礼盒的首要条件是色泽橙红、饱满无伤,因此如何协助果实完全着色、保护果皮光滑无痕,成为农民面临的最大考验。

图2 茂谷柑产地价格(1996—2021年)数据来源:原始数据取自“台湾农业委员会农业统计数据查询数据库:农产品价格统计”,http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/inquiry/InquireAdvance.aspx。

一些新的农艺技术被发明了。明正里农民试验多种方法之后,发现可以将碳酸钙调制为稠状物,用油漆刷均匀涂抹在果实上(劳力充足时),或用喷枪均匀喷洒(劳力不足时),形成一道隔离层,借以防止“日伤”。“帮茂谷柑防晒啦!上‘欧蕾’(乳液)!”一位农民热心向我解释。为了维持效果,每年必须多次为茂谷柑“防晒”。如遇豪雨,还要“补妆”。每年暑假以后走访明正里,可见一望无际的茂谷柑果园,涂白的果实随风摇曳,可谓一幅奇景。一开始,农民投入更多的劳力为茂谷柑“防晒”是为了换取较高的收购价格。后来,“防晒”逐渐变成所有茂谷柑农的例行农事。等到市面上的茂谷柑质量普遍升高后,收购价格又开始滑落。

受制于不对等的城乡关系与市场结构,水果定价似乎不能反映农民的真实生产成本与合理利润空间,议价优势集中在中间商贩那端。到了2014年左右,一些农民不堪收入微薄,已经准备砍掉果树了。这时,忽然有数家贸易商挟带巨款来到石壁坑,希望大量收购茂谷柑销售至大陆。这对于小农来说不啻是天降甘霖。“光是今年就七家贸易公司来这里,炒作啊!现在都放在冰库里面,等着外销大陆。带着现金一亿(新台币)来,炒作啊!哈哈哈,在地批发商都抢不到货。”许博邦乐道。贸易商专为石壁坑而来,初来乍到,为了抢货不惜抬高价格,不分好坏全部收购。小农无不目瞪口呆,随后欢声雷动。

数年下来,明正里茂谷柑重拾“明星作物”的招牌,贸易商抢购大部分收成,以致本岛市场供不应求。如今,许博邦已经退休,将果园交给女婿管理,只留下一小块茂谷柑果园(取名为“喜乐果园”)悉心照料。谁能预料当年他的大胆转作,竟改变了故乡的产业生态。一项漂洋过海的实验品种,从此落地生根,成为充满喜气的年节果品。“你觉得茂谷柑的前景怎么样?”访谈已接近尾声,我抬头望向许博邦家中客厅墙上的“茂谷王”匾额,心中既激动,又感伤。“还不错!还不错!”他拍着大腿满意地说。只要中国大陆市场不致发生变故(2)这篇文章初稿完成于2017年左右,当时仍是茂谷柑销往大陆的黄金时期。受疫情等因素的影响,近年大陆市场情形并不如意,这对石壁坑农民产生了很大冲击,实际情况还得持续观察。无论如何,这并不影响本研究的结论。。

五、结论

受到现代经济变革的冲击,台湾中部山城地区也发生了剧烈的农业变迁,稻米作物基本上完全为果树作物取代。但也因为果树业的成功,当地没有发生严重的萧条现象,小农农业仍然具有活力,许多看似传统的乡土社会文化也以新的面貌延续下来。从“粮仓”到“水果之乡”,石壁坑的作物面貌发生了剧烈变化,没有改变的是依旧顽强的小农经济格局。登高下望,石壁坑周围的田地有如缤纷的拼布,为数众多形状不规则的小块果园,交错种植着3~5种主要作物。如果改变观看的方式,如此杂乱的地景,不也是一种蓬勃生机?

受不对等的城乡关系与市场结构的制约,市场风险是塑造石壁坑水果产业形态的重要因素。同样不可忽视的是,地方小农社群回应现代经济变革的独特方式,也是驱动石壁坑农业变迁的关键力量。在时代巨变的过程中,为了避免家庭与事业的覆灭,石壁坑农民发展出灵活转作的耕作策略,以躲避价格剧烈波动的伤害。农民还积极开发市场价值更高的新型作物,并且审慎调配家庭农场的作物种植结构,在收入与风险之间谋求艰难的平衡。新兴的水果产业,因此深深嵌入当地的乡土社会与小农农业。

农民对于“明星作物”的追求,充分体现了小农农业自主性的吊诡。一方面,小农社群表现出惊人的创造力,他们凭借丰厚的农业技艺、地方知识与社会网络,富有技巧地挪用与转化了周边有限的资源,推动栽培技术的创新,甚至成功驯化外国实验品种。茂谷柑的成功,大幅改善了石壁坑农民的经济处境,甚至短暂逆转了他们与水果批发商的不对等关系。另一方面,光是农业产品方面的突破,并没有真正改变小农在总体经济结构中的位置。明星作物的优势不能持续很久,农民之间的恶性竞争给予商业资本可乘之机,他们的集体命运终究取决于商品定价的机制,属于更大的政治经济结构的一部分。

众多力量的角逐,使得当代中国农村好像一座众声喧哗的竞技场。石壁坑的案例,为我们展示了当代农业发展的一种类型,并且说明了传统乡土社会可能的绵延与转化。作为一种耕作策略,转作仍有其根本的极限,但这并不妨碍我们由此了解小农农业的自主性、可塑性与创造力,并协助标记出农村经济可持续发展的制度性阻碍,尤其是市场治理能力方面的匮乏。关注小农农业的耕作策略,向农民群众细细询问隐藏在农业实作细节中的巧思,尝试体会成功与失败的点点滴滴,除了学术研究方面的意义,也是研究者的反躬自省:理论也有极限,应该谦卑!