九号房间里的女人

[德]卡斯腾·施密特 译 _ 丰言

编者按:

本期“世界科幻”来自近年来颇具实力的德国科幻新星卡斯滕·施米特(Carsten Schmitt)。2018年他参加著名的美国科幻奇幻写作大师课Taos Toolbox,入围了写作营导师乔治·R.R.马丁(George Raymond Richard Martin)设立的“地球人奖”后便笔耕不辍,作品曾两次获德国最高科幻奖库尔德·拉斯维茨(Kurd Lasswitz)奖的最佳科幻短篇小说奖提名,在本栏目2022年第6期刊载过的《瓦格纳之“声”》获2021年德国科幻小说奖。本期作品收录于德国短篇科幻小说合集Magic Future Money: (Un)m?gliche Geschichten vom Geld der Zukunft (《魔法未來钱:未来金钱(不)可能的故事》),是二百五十多篇参与评选的故事中脱颖而出的三十篇之一。

故事有关基因编辑技术。在故事中,需要洗钱的黑道、缺乏医德的医生、急需资金的穷人,组成了一条完美的产业链。沉迷于酒色财气的“人生赢家”史洛德在输掉一切走入绝境后,受雇于黑道,成了一家私人医院的院长。一天,医院接诊了一位病症奇怪的女人克塞尼亚·米哈伊洛娃,史洛德的人生就此发生了改变……

九号房间里的那个女人正在死去,史洛德的工作是尽可能延缓死神的脚步。他得到明确指示:不用救人,但要不惜一切代价延长女人的生命。史洛德为此有些心绪不宁,他不禁问自己,“难道是残存的职业道德在作怪,甚至是传说中的良心冒出来了?”

作为肿瘤专家,菲利普·史洛德博士早就脱敏了职业道德和良心的双重煎熬。从上大学到获得博士学位,再到拥有一份体面的工作,他创纪录地用最短时间达成了这些成就;还成为一所私家医院的合伙人,又娶了个门当户对的老婆,去马尔代夫度的蜜月,生了两个孩子,坐拥湖景别墅;也养了情人,一个外出开会时伴游,另一个平时伺候。一切都是那么完美,前程远大,将来还能爬得更高更远,走向人生巅峰。

可就在那时,史洛德犯了许多天才头脑都会犯的通病——不自量力。真是应了“智者千虑,必有一失”的老话。事情源于自己为了接管整所医院,要给前辈(另一位医院合伙人)一笔体面的退职金。这本该是场轻松的交易,却演变成史洛德用一百万给自己挖的大坑。他早该知道那老家伙是个混蛋,但知道又如何,还不是当了肥羊,这一刀宰得他痛彻心扉。更倒霉的事情接踵而来:对!破产。医院没了,房子没了,老婆也跑了。由于没察觉婚前协议里的漏洞,有两个情人的事让史洛德连自己的小金库都没能保住。穷得想卖底裤,又窝囊到不行。那句话怎么说来着?我太难了。

史洛德觉得对不起孩子。孩子们会怎么想?爸爸是个窝囊废,不如妈妈找的新爸爸。

好在否极泰来,人生跌入谷底时总有救星——有人用一口价请他出山。健康生意从来都是市场的宠儿,像史洛德这样的医学专家自然有人求贤若渴。就在欧洲核心区域东面,与那个“东方巨无霸”西部接壤的边缘,有一片狭长地带,那里属于东西双方都插足未深的地区。在那片地域,不用花太多钱就能雇到不错的人手,出手再大方点儿,甚至还能快速搞定各种政府的许可。没错,明眼人都能看出来,花钱请史洛德出山的是寡头,是黑手党。

史洛德需要钱,谁是幕后老板他毫不在意。有人给他投资一所私家医院,也许会顺带洗点儿钱,可那算得了什么?

如果有朝一日他还想毫无愧疚地直视孩子们的眼睛,那有太多东西需要弥补了,所以史洛德夜以继日地工作。他的事业回春全靠药柜里的新药物。只是这新玩意儿完全不能和大学时代黑市上的哌醋甲酯①相比。哌醋甲酯尽管是违禁药,却具有“完美”功效。这就好比有关医院以及史洛德涉及的行贿和不正当行为,会随着时间流逝,淡出人们的视野。现在史洛德总算明白过来了,那些施以援手拉他出泥潭的黑手,就是为了让他在惶惶不可终日里,一条道走到黑。

最近这几年,史洛德在大事上总是拿错主意。好在自己“吃一堑,长一智”,那幕后黑手请他“帮忙”时,他没傻到去乱问。让他干吗就干吗。

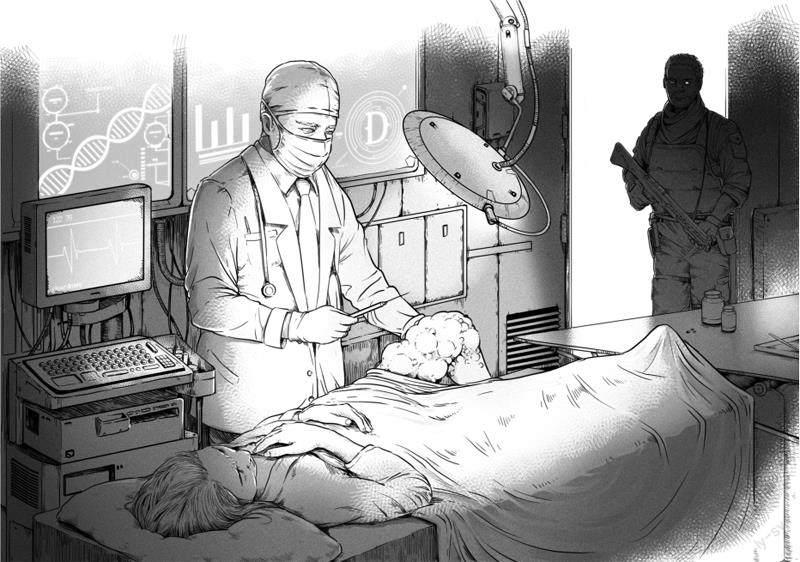

比如,九号房间里的女人就是这样一个“忙”。那女人都快死了,史洛德要是用一般的治疗手段,她铁定活不了。但本来也没请史洛德救人,仅仅是吊命。吊诡的是,这个女人没有被当作普通病患,而是被最严格的安全措施秘密保护了起来。谁见过普通医院里会进驻一队保镖?队员都是训练有素、全副武装的俄国特种兵,个个膀大腰圆。他们行动起来像一台台精密仪器,是没有任何情感的杀人机器。

史洛德“帮忙”处理的病患,得的都是诸如乳腺癌、前列腺癌、白血病或者黑色素瘤之类的癌症。拥有如此严密保护的人,应该至少是黑手党老大的直系亲属。但史洛德在“帮忙”期间,发现除了保镖队伍,没有任何其他人现身。既没有心急如焚的亲朋好友前来照顾,也没有类似男女朋友、生意伙伴这种关系的人前来探望。

九号房间里的女人自从来到医院后,完全由医护人员照顾,她没有探访者,甚至慰问电话也没接到过一个。这个女病患身体里肆虐的肿瘤,不是简单的乳腺癌或者血癌,史洛德以前甚至闻所未闻。

传感器上显示女人的生命体征没有异样,但史洛德还是用食指和无名指给女人搭了脉。这样一个小小的动作让史洛德觉得自己还是一个医生,而不仅仅是个管理护士和医疗器械的院长。此外,这样做对女病人的心理也很重要,可以让她感觉到史洛德是在亲自照料她,是那个可以救她的人。当史洛德确认自己已经成功给女病人营造出这种氛围后,便松开了她的手腕。

女病人睁开眼睛,“医生?”

“身体还疼不疼?我这儿有止疼药。”

“勿用,我是说,不用,谢谢。”她从俄语改用德语说。

“我的俄语很糟吗?看来我要好好学习才行啊。”

这幽默比较干,但她还是笑了一下,“挺好,就是发音……”

“你叫什么?”

“克塞尼亚·米哈伊洛娃。”

“米哈伊洛娃女士,我是菲利普·史洛德医生。我和我的团队会全力以赴治疗你。”谎言习以为常地从史洛德的嘴里流了出来,但是女病人的眼神仿佛绳索一样勒住了他的脖子,史洛德有种窒息的感觉——这个女人知道实情。从什么时候开始,他变得如此混蛋了?毫无顾忌地藐视法律,不向病人说出实情。

“你的病是什么时候确诊的?”

“一周前,一周前发病的。”

肯定是因为用俄语交谈,没有表达清楚。史洛德不知道有哪种癌症会在一周内扩散到这种程度,“那你是不是很早前就开始疼了?”

“一周,一周前打了一针才开始的。”

随即一阵剧烈的咳嗽打断了她。克塞尼亚咳得整张脸都扭曲了,一副痛不欲生的样子。

“要不要吃片止疼药?”

女病人摇摇头,再次拒绝。

“我现在会给你做一个小的局部麻醉,从你的身体里取一些组织样本,你感觉不到疼的。”

当史洛德用一根极细的活体取样针从她大腿上的巨大肿瘤里取样时,女病人问道:“您是德国人吧?”

史洛德点了下头。

“我儿子生活在柏林。他和您一样,学医的。”

“这么巧?跟我讲讲你的儿子。”能分散女病人的注意力,那是最好不过了。她皮肤下有好几处明显恶化的迹象,史洛德必须从那些部位再取些样本出来。

女病人谈起了儿子安东。“安东一直想成为医生。”谈论这些让她忘记了疼痛,“安东是个好小伙儿,他自己决定去柏林求学……”

“你干吗呢?”

史洛德已经习惯了那些大个子保镖的存在,只要没进入他们的警戒区,他们都比较静态,不会动手。但史洛德实在受不了科昂,这个荷兰人给人的印象是会以折磨小动物为乐,神经质且疑神疑鬼。科昂有双近乎发白的灰色眼睛,金发板寸头,他的鼻子受过重伤,如今的形状已看不出那里本来是鼻子了。无论是亮得发光的金发,还是那个稀碎的鼻子,都不像会出现在同一个人的身上,但再加上咄咄逼人、满是挑衅的眼神,所有这些长在同一张脸上,反倒又不像是个巧合。史洛德虽然不是心理医生,但还是认同相由心生的说法。一张反社会人格的杀手面孔,不正是内心戾气的真实写照?

“我从没见过这样的病例。要想诊断病情的发展,必须进一步研究才行。了解她的数据对我很有用。”史洛德向科昂解释着DNA测序仪的用处。九号房女病人的肿瘤样本的DNA测序正在进行。

最近两天,萨莎“征用”了实验室里的这台高级日本设备,并将自己的笔记本电脑连进了这台仪器。相对科昂这样的家伙,她更符合史洛德对隐名股东①的印象。这个谜一般的年轻女人,在其他人都到了后,才坐出租车姗姗来迟,来了以后就钻进实验室里没怎么离开。她看起来像个女大学生,穿着大两号的乐队文化T恤衫和紧身破洞牛仔裤,牛仔裤裤管塞在了破军靴的靴筒里,但指甲盖与手指肉的连接处全是因咬指甲的习惯造成的血淋淋的倒刺,简直触目惊心。

萨莎的电脑是户外型设备,像那种可以在石油钻井平台上经受风吹雨打的设备。她在电脑里打开了好几个终端窗口,每当测序仪完成一个步骤时,字符串就开始在命令行中飞速输出。这时萨莎会瞄一眼结果,但她的注意力始终在惯用的笔记簿上,并用圆珠笔在那上面潦草地记下一排排数字。她还不时地看看时钟,仿佛在计算所需的时间。

“你确定?”

史洛德的俄语水平不错。科昂几乎没什么口音,所以史洛德完全能听懂科昂问萨莎的问题。萨莎懒得理他,也就耸耸肩点了下头。

“你个废物!”科昂对着测序仪比了个中指。

史洛德坐在屏幕前查看起数据。数小时后,当他抬起头来时,科昂已不知跑去哪儿了,萨莎头枕着双手,趴在桌上睡着了。

如果没弄错的话,数据显示,他看到的肿瘤不仅是未知类型,而且是人工制造出来的。

史洛德不知所措,于是做了一件让自己感到害怕的事情——找科昂谈一谈。

“你消停点儿吧。”

科昂停下摆弄打火机,目光夹杂着质疑和威胁。“难道要我怀疑你的能力,博士先生?治个肺癌对你来说不是跟玩儿似的。”

科昂说完扬了下手上的烟,非常享受地就着烟嘴嘬了一口,火光猛地亮起,异常刺眼。真得感谢医学的进步又让烟草消费回光返照了,史洛德没好气地指了指天花板,“煙雾警报器。”

科昂龇牙一笑,直接在光滑的实验桌上摁灭香烟。顿时,空气中弥漫着致癌的白色烟气,刺鼻的烟雾笼罩着史洛德,算是满足了眼前这个神经病的变态欲望。

“她的情况怎么样,医生?”

“米哈伊洛娃女士的病是一种不寻常的脂肪肉瘤,也就是软组织肿瘤。”当史洛德说出女病人的名字时,科恩的义眼忽然转过来盯着他。这是他们第一次提到女病人的名字。

“这类肿瘤良性居多,即使转为恶性,一般治愈率也很高。她的癌细胞看起来是从大腿上的病灶扩散出去的,这倒不算太罕见。”

“说重点,史洛德博士。”

“不正常的是,癌细胞生长速度太快,扩散得也太快。可惜我不知道她的病史。”史洛德故意瞥向地板,显得他是不经意地在试探,“从她的整体情况来看,发病的时间并不长。”

“这些都无关紧要,我说医生,你打算怎么办吧?”

“没法进一步诊断的话,我会推荐化疗和放疗。”

“没可能的。”

“那她会死的。”

“还有多久?”

“我已经说了,这个很难诊断,可能就几天。”

科昂点点头,仿佛这一切与他无关,“你拿到我们要的样本了吗?”

晚一点儿的时候,史洛德在实验室遇到了萨莎。科昂去了私家医院外围的公园,他有时会在外头打上数小时的电话,史洛德希望这次科昂也会待那么久。

“你渴不渴?”史洛德懒得摆出那种充满温馨、长辈般的职业微笑,因为萨莎根本不吃这一套。

萨莎从屏幕前抬起头。她的眼睛血红,浑身散发着不可名状的气味,不去洗个澡实在是说不过去。她肯定连厕所都没上,史洛德推测萨莎待在实验室里根本没挪过窝。这里也严禁吃东西,史洛德递上了医院特供能量饮料。

“你有更带劲的吗?”

史洛德放下饮料罐,手伸进裤兜里。当他的手再拿出来的时候,抓着一个能分装药片的药盒,盒子上印着一个德意志国防军士兵图案,还有德国尖角体的“Neo-Pervitin①”。

“从你爷爷那儿搞来的?”

史洛德笑起来,“怎么可能!这东西就是名字像,和以前那玩意儿没多少关系了,说不定在哪个国家还是合法药物。”

萨莎伸出手,史洛德摇动盒子倒了一颗小白药片在她的手心里。

“我也吃一颗。今天真够受的。”

萨莎把药片扔进嘴里,五官一下子皱到一起,“薄荷的?不会吧?”

她马上打开那罐能量饮料,灌了一口。

“我还有柠檬口味的,你要吗?”

“不用了,谢谢。”萨莎又喝了口能量饮料漱口,“你找我有事儿?”

“我来看看,有什么能帮你的。现在正好没什么事儿。”

“你不用管医院?”

“除了九号病房的那个女病人,你见过其他病人吗?”这所医院空荡荡的,只保留了维持基本运作的工作人员——出于客户的保密需要。

“你很好奇,对不对?”

“显而易见,不然呢?你是个数学家吧?”史洛德指着萨莎电脑旁的笔记簿,那上面有萨莎草草记录下的其他几行数字。

“我学的是生物信息学。要说的话,数学算是我的爱好,但这里和高等数学几乎扯不上关系。”

“那和什么有关?”

“你懂不懂加密货币?”

“一点点,我收过这种钱。”

“但你不懂它的运作原理。”术业有专攻,萨莎确信史洛德在这方面有点儿想当然,“‘挖矿你总听过吧?”

史洛德点点头。谁没听说过?数字淘金热一直在推高矿机的价格,当采矿中心摆满矿机,热火朝天地挖掘“数字金币”时,环境保护者无不哭晕在厕所里。设备使用的巨量电力,天知道需要排放多少二氧化碳才能发出来。

“这计算也不算复杂。我在纸上算着玩。”

“在纸上笔算?你在开玩笑,这计算极其复杂。”

“不复杂,一点儿都不。关键在于,一般需要海量计算才能找到一枚虚拟币。我算的话,平均只要十二分钟半。”

“这感觉好吗?”

她答道:“非常好。”但她的眼神分明在说“不要太好,白痴”。

“我大概是不太可能体会这个挖矿的乐趣了。我们用的计算机,可以超级快超级频繁地做一个简单的计算任务,然后弄超级多台计算机,放在一起做简单计算,还要更频繁更快地一台接一台不停运行。”

“然后就挖到矿了?”

“是吧。如果运气够好,甚至能挖到很多。希望真的够多,足以付电费。”

“但这和生物学有什么关系?这里的一切……”史洛德指着测序仪,里面正在处理那位九号房间里女病人的组织样本。

“生物学的本质是化学,化学其实就是物理,总而言之,物理也只是数学而已。一直深入,直窥本质,一切都是数学。”

随后,她哈哈一笑,“他妈的,这玩意儿真不赖。你还有没有你爷爷的斯图卡药片①?”

这药是俄罗斯产的,史洛德心里说,然后把药盒扔在桌上,“你拿着吧。在危险药品柜里我还有不少。”

萨莎举起能量饮料罐放到耳边敬了个军礼后,又埋头于她的计算中去了。

史洛德非常享受他的特权之一:住在古老小城堡的管理人员房子里。这可是封建时代贵族领地或城堡中才特有的功能性建筑,作为一幢独立房屋,有两到三层高,楼上为自己的居住区和客房,底层为办公区,兼具办公与住宿的功能,是专为管理者及其家庭提供的房屋。如今这座小城堡作为私家医院的场地使用,史洛德的公寓自然就是小城堡的管理人员房。住在这地方,史洛德不用管任何居住方面的杂事,而且需要出急诊时也能如病人所愿及时赶到现场。此外,从这里他能直接连进实验室的服务器。等病人的检查结束,需要评估检查报告时,他可以去实验室看数据,也可以在公寓里进行。区别只在于,在起居室里他能边喝小酒边读报告。

史洛德调出九号房女病人的肿瘤DNA分析结果。C A A G G G A G G T G T① ——堿基对以彩色线条的形式在显示屏上勾勒出来,如同地震波在地震仪上翩翩起舞。但在史洛德的脑海里,这却与另一幅画面重叠起来——克塞尼亚躺在病床上,全身因为长满肿瘤变得丑陋不堪,她的身躯呈现怪异、臃肿的形态,丧失了所有行动能力。

史洛德呷了一口威士忌,舌头上的灼烧感将他重新拉回现实。近十年来,肿瘤学与遗传学结合发展得越来越紧密。知道为什么吗?癌症是怎么来的,不就是遗传物质嗑了一颗LSD和Speed混合出来的“雪球”②吗?这些年来,史洛德看了足够多的常见肿瘤的DNA序列,对它们应该是什么样子达到了见微知著的水准。但面前的这串DNA不对劲儿。乍一看,这东西像是脂肪肉瘤,是普通良性脂肪细胞瘤的恶性变体。拥有第一手资料以及临床经验的史洛德确信,这种肿瘤放在今天治愈率很大。可是,如果癌细胞像眼前这东西般爆炸式地扩散,情况就变了。不对头!有人操控了遗传物质。要是史洛德没弄错的话,操控不是在癌症形成后,而是在形成前。

癌症不会传染,但是,自人类能改变遗传物质起,它便变得可传播、可制造了。有人故意改造了九号房女病人的遗传物质。史洛德倒不觉得惊讶。很久以前,人类早已用老鼠在做此类实验了。显而易见,正如科学研究的规律,终有一天有人会对人类下手。

但为什么呢?仇恨?敲诈勒索?是要史洛德维持这个女人的生命,直到有人揭露某个秘密?这算是做好事不留名吗?太麻烦了,吃饱了撑的!

在这个位置上,史洛德还有一个特权——可以进入世界上最好的收费医学数据库。进入这个数据库,不是一定要去查询医学期刊治什么老家伙们的前列腺癌,光是了解一下最新医学资讯也很不错。史洛德有一个猜测,不是没来由的臆测。他进入数据库开始查询起来,而那篇论文并不难找。

史洛德想弄明白,当初那伙人到底是怎么和九号房的女病人说的。一个毫无风险的活儿,干了这一票后便衣食无忧?又或者女病人不是为了自己,而是为了还一个“人情”?所以,有人问她能不能偷偷把钱带过边境时,她说了“行”?肯定是很多钱,多到她无从想象。像克塞尼亚这样的女人,会掰着手指头算每个月的房租,算她孩子的学杂费,算要留出一笔钱,有朝一日可以到一个新地方重新开始。而那些人,也就是要克塞尼亚带钱过境的那些人,是没有这种鸡毛蒜皮的忧虑的,他们只会盯着公司股票、商务大楼和集装箱货轮。

“基因剪刀”已经从一把细细打磨出来的手术刀般的精密工具,变成了生物工程的基础模块,相当于蠢蛋孩子也能涂鸦用的蜡笔的程度。就算是一个生物学本科快毕业的功课马虎的大学生,现在都能摆弄DNA了。他们就能为那些提供资金和设备的家伙干这活儿,反正教程网上都有。

将信息存储在DNA中,在21世纪头十年可是能上热搜的话题——海量存储空间,通过细胞分裂自动备份,用一片面包的热量就能搞定。人们把视频存储在细胞核里,甚至偷偷将藏在基因组里的恶意代码植入了DNA测序仪。那为什么不能藏点儿钱呢?反正是数字货币。一个无害的脂肪细胞瘤,易操作,又能和周边组织清楚区分。不是说有头“骡子”最后带着藏在皮下脂肪组织里的几百万跑路了嘛。

史洛德想象着一个同事,用和善的面孔轻声细语地向克塞尼亚解释手术过程。或者干脆找个女同事来,女人对女人似乎更好办?“不会有什么事,非常安全。”以前有个像克塞尼亚那样的“骡子”,不得不吞了用避孕套包起来的一整块海洛因,那东西后来在他体内爆开了,后果惨不忍睹。比起那人,克塞尼亚这边就是小儿科,到时连个疤都不会有。

史洛德的那些幕后“生意伙伴”很有经验,但他们居然没去买一个生物学本科快毕业的大学生,而是买来了萨莎。哪里搞错了吧?

“你是怎么弄的?”

萨莎立马明白史洛德在问什么。

“冷藏柜里。”她用头朝角落里的实验室冷藏柜示意了一下。

史洛德拉开不锈钢的门,看见上层角落里有个泡沫塑料箱。这箱子之前可没有。箱子里有两瓶安瓿,边上有个空着的凹陷,说明原来还有第三瓶。

“放回去吧。”萨莎口气懒散,下着命令,“要是你用这玩意儿代替维他命针剂给你的病人用,你俩都会有大麻烦。”

“像迈达斯一样。”

“什么?”

“迈达斯国王。所有他摸过的东西都会变成金子,因此他既不能吃也不能喝。”

“他饿死了?还是有人往他嘴里丢面包?”

史洛德不记得故事的结局,“天晓得。”

萨莎重新专注在她的笔记本电脑上。但史洛德继续问道:“到底出了什么问题?”

“什么意思?”

“那个脂肪瘤,他们的钱袋子。”

萨莎看向史洛德,先是恼火,然后失笑道:“你说,有什么该出问题啊?”

“现金‘骡子啊,这生意做不长的。不用等癌症拖垮她,之前也不可能越过边境去。何况这还是一次性的买卖。一切都和计划的一样,那女人只是一次尝试。你管她叫‘骡子,弄得我们这就像以前运海洛因一样。这么说吧,我们把她升级换代,叫‘金驴①更贴切。”

这女人做了什么?史洛德脑袋里一片空白,愣在当场。

萨莎看着他继续说:“DNA只不过是另一种代码,当计算机复制它时,也会复制其内部的程序代码。有时,我们给这台计算机一个指示,每次让它复制一个有点儿不同的程序,它就会被修改一点儿。你知道,我们身体里有多少细胞吗?那可是相当多的计算机啊。”

史洛德懂了。一直深入,直窥本质,一切都是数学。

在出实验室的路上,史洛德不得不从科昂身旁挤过去。那家伙堵在实验室门口,只留下一个小得可怜的空当给史洛德溜走。史洛德冲上楼梯,穿过走廊,从别墅式医院的后门上到露台上。在短短的时间里,他已经是第二次非常想抽烟了。但他没有烟,现在唯一能找的人就是科昂。此时,史洛德吓了一跳,因为身后传来了打火机的声音和烟草燃烧的气味。

“他有没有一个金老二?”

“什么?”

“迈达斯国王。他肯定摸过自己。我能想象,一群人像苍蝇一样围着他,恨不能从他身上切一片下来。”

史洛德转过身,科昂站在他身后两步远的地方,鼻孔里喷着烟气。透过那股烟雾,科昂那双近乎无色的双眼刺了过来,充满挑衅:给我说说你的神圣誓言②,你看起来想说,还有你的医学伦理。

史洛德真想对这荷兰佬吼一句:你令人作呕,你和你的老板都是他妈的王八蛋!但是科昂的雇主也是史洛德的雇主,所以没有什么犀利的狠话,取而代之的是一股涌上喉咙的酸涩味道。

九号房的女病人克塞尼亚已经闭上了眼睛。史洛德不知道,她是睡着了,还是因为在她最后的时间里,房间里的那些陌生人不值得去看。史洛德可以让她少受折磨,缩短这段时间。史洛德已经多次违背了他的医师誓言,这最后一步又该怎么踏出去呢?不论如何,他要先解決一些事情。史洛德摸着克塞尼亚的手,女病人的眼皮跳动起来。当史洛德喊她的名字时,她睁开了眼睛。近期在她房里值守的那个粗壮保镖也坐不住了,抬眼看了过来。

“我要检查病人。能给我们几分钟独处的时间吗?”史洛德很不客气地对保镖说。保镖眯了下眼,一动不动。

“老天爷,难道你怕她从窗户里跑了?得,你要想待在这儿,那是不是过来帮一下忙,一起给她换尿布?”

保镖站起来离开了房间。他临走前用目光向史洛德投来一个警告:最好别做傻事。但为时已晚。

“克塞尼亚,你儿子,就是学医的儿子,你能告诉我怎么联系他吗?”他俯下身子,凑到女病人的耳边低声问。

萨莎戴着耳机坐在椅子上,身子随着音乐节拍摆动,手指则在键盘上飞速键入命令。她的眼眶下呈现着几近发紫的黑眼圈,动作更是晃晃悠悠。史洛德拍她的肩膀时,吓了她一跳。

史洛德端着杯咖啡,给萨莎则带来了能量饮料。萨莎接过饮料罐,点了下头算是谢过。史洛德又从口袋里掏出一小管药片,往自己嘴里扔了一颗。

“也来一颗?”史洛德问。

萨莎又点了下头,伸着手,脸则转回去继续盯着终端窗口。

“来两颗吧。”史洛德把药片倒在她手心里。

萨莎就着那罐“糖水饮料”吞下了药片,“谢天谢地,不是薄荷的。 ”

不,当然不会是薄荷的,史洛德边走边想。他来到实验室后头坐下来,喝了口咖啡,眼睛盯着时钟。不多不少十分钟后,萨莎从她的椅子上翻了下来。

再有半小时,史洛德就能抵达边境。他控制着情绪,没有不顾一切地超速行驶。史洛德不知道自己还有多少时间。这时,免提设备提醒他有电话进来。

“你在哪儿呢?”科昂的声音听起来很平静,但是语气里透着威胁,“我不知道你在搞什么鬼,老板们可是付了你很多钱。我告诉你,你不管想什么都没戏,这不是在和你开玩笑。你要是现在回来……”

史洛德打断他道:“萨莎在吗?”

“什么?”

“她还在吗?她没告诉你?”

“告诉我什么?”

当然不会说,设身处地史洛德也不会说一个字。

“她上臂的注射处。如果你去看一下实验室的冷藏柜,就能发现少了什么。我觉得,这些足够偿还我亏欠的了。”史洛德犹豫了一下,“除非,你对萨莎下不了手。那我可以给你推荐一个很不错的新人,而且不用等太久。”

电话那头沉默了。几秒钟后,声音再次响起,“博士先生,你该清楚,就算这样你也活不了的。”

“我当然知道。”

此刻,史洛德上臂的注射处有些痒。

他打开车窗,将电话机扔了出去。再有四个小时,就到柏林了。史洛德在那里的一个大学同学有家实验室的使用权,可以帮上大忙。再过个一两天,等手臂上的肿瘤长起来,史洛德就能去实验室取出肿瘤里的巨款。让那些幕后黑手悔恨吧,這是他们必须付出的代价。

嗯,自己会给安东留下一笔比想象中还要多的钱。

现在史洛德只需要和时间赛跑,趁他还能搞定的时候把握时机。不就是一个数字游戏嘛,一直深入,直窥本质,一切都是数学。

【责任编辑:尾 巴】

①哌醋甲酯为精神兴奋药,能提高精神活动,可对抗抑郁症。使用治疗剂量可以提升健康成年人的认知能力,但具有一定的成瘾性和依赖性,被我国列入第一类精神药品管控。

①其概念引申自“隐名合伙人”(德语stiller Gesellschafter),指“仅以出资方式参与企业商业运作的合伙人”。但在现实中的德国,在比如股份制公司的商业登记、商业负债表、税务结算等中隐名合伙人需要具名。

①“Pervitin”即柏飞丁,二战期间曾被纳粹军队作为兴奋剂大量使用。此处的“Neo-Pervitin”,意为“新柏飞丁”。

①“斯图卡”是二战期间德军士兵对柏飞丁的昵称之一。

①一组碱基对的字母表达,碱基包括腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)。

②“LSD”是麦角酸二乙酰胺的缩写,是一种强烈的半人工致幻剂;“Speed”是西方药圈中对“安非他命”的别称,为中枢神经刺激剂;西方药圈将海洛因和可卡因的混合物称为雪球,文中借用此概念,比喻癌症是畸变了的遗传物质。

①出自《柏林童话》中的故事《会开饭的桌子,会吐金子的驴子和自己会从袋子里出来的小棍子》,指一头会吐金子的驴,暗指女病人身体在产出金钱。

② 即《希波克拉底誓言》,是医学生入学的第一课就要学习并正式宣誓的誓言。