日本家庭结构变动研究

王磊 张卓然

摘 要:家庭是社会的基本组成单位,家庭结构通过直接作用于家庭关系和家庭功能来影响人口、社会与经济发展全局。基于历次国势调查数据资料,全面描述了1960—2020年日本家庭结构变迁的总体状况及突出特点,系统分析了家庭结构变迁的动力机制及其对人口、社会和经济发展的影响。研究发现:日本家庭户总量持续扩大的同时,平均家庭户规模不断缩小;家庭结构变动的总体趋势是核心家庭稳定、直系家庭衰落与单人户崛起;核心家庭变动的总体特征是标准核心家庭萎缩、夫妻核心家庭扩张与缺损核心家庭微增。研究认为:日本家庭结构变动的多元驱动力主要包括少子老龄化、经济发展停滞与女性劳动参与率提升、“家”制度崩溃与家庭关系平等化、单身风潮与女性思想解放等人口、经济、社会和文化诱因;日本家庭结构变迁对其人口、社会、经济和文化发展等产生了深远影响。

关键词:家庭结构;变动;日本;驱动力

中图分类号:F13/17 文献标识码:A 文章编号:1004-2458(2023)05-0022-10

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2023.05.003

20世纪80年代以来,在结婚率下降、离婚率和不婚率上升、结婚时间推迟、初婚年龄提高、生育意愿下降和生育率长期低迷等多重因素冲击之下,日本少子高龄化问题日益严重。为此,日本政府连续出台一系列旨在提升生育水平的婚育支持政策。由于受到傳统中华儒家文化的深刻影响,日本文化与中国文化存在较强的相似性。21世纪以来,中国少子老龄化问题也在日渐凸显,国内学术界针对日本经验教训的研究逐步深化。但是,国内相关研究多关注婚姻与生育等问题,很少涉及日本家庭或家庭结构研究。显然,受儒家文化影响的国家和地区之中,婚育行为与家庭之间存在非常紧密的相互联系和相互作用,针对日本家庭结构的研究对中国优化人口发展战略和实施积极应对人口老龄化国家战略具有重要的现实参考价值。

一、研究述评

国内针对日本家庭结构的研究文献凤毛麟角。在中国知网上,以“家庭结构”和“日本”为篇名的研究论文只有三篇且均发表于2000年之前[1-3]。这些研究发现,日本在1950年代开始家庭结构由直系家庭为主向核心家庭为主转变[4]。“二战”后的家庭结构核心化和家庭规模小型化特征明显,新宪法、工业化与产业发展、人口流动、家庭观念和伦理道德等方面的变化是重要诱因[1]。当然,也有针对日本家庭结构变动的详细分析,并得出了“日本家庭的小型化和结构简单化影响着家庭模式和家庭功能变迁”的结论[5]。

还有研究指出,20 世纪 80 年代以后, 随着“双职工家庭”增加、日本家庭规模缩小和单身家庭增多,战后家庭模式即所谓 “男主外女主内”的“标准家庭”不再是人们追求的目标,日本家庭出现了个体化和多样化发展趋势[6]。

除了上述有关日本家庭结构全景分析的文献外,还有一些研究关注日本某类家庭结构或某个人群的家庭结构。比如,有针对核心家庭[7]、直系家庭[8]和单身户[9]的研究,也有针对女性婚姻家庭与事业[10]和青少年蛰居[11]的研究。有关日本家庭结构变迁的动力机制和影响后果的研究成果也不多见,有关日本家庭养老模式转变[12]和家庭变迁与老年人问题的关系[13]是少有的亮点。当然,有关日本家庭观念[14]、家庭制度[15]或家庭政策[16]的研究可以视为影响其家庭结构的宏观因素。

由于日本政府在持续公布基于国势调查的家庭结构总体状况及变化趋势,国际上有关日本家庭结构研究文献的重点放在了不同类型家庭结构对不同人群的影响。一方面,少子老龄化是日本社会关注的重点问题,家庭结构研究的一大焦点是不同居住方式老年人的生活质量或养老支持问题。日本人口的快速老龄化导致了对非正式护理的需求上升。传统上,对年迈父母的照顾不成比例地落在生活在多世代家庭中的女性肩上。然而,日本女性劳动参与率的增加、婚姻和生育率的下降以及女性期望的变化,给传统多世代家庭造成了前所未有的压力[17]。一项针对家庭结构、压力和担忧与健康行为之间性别关系的探讨发现,多世代家庭中女性报告了更多的护理担忧以及更少的未来健康和经济担忧。家庭结构和健康行为之间的关联并不受担忧的调节,独居与女性健康状况较差有关。该研究认为,不同性别的担忧模式和健康行为反映了生活在多世代家庭的状态对个体健康保护或健康损害的不同影响[17]。一项探讨家庭结构与残疾老年人制度化风险之间关系的研究发现,与女儿同住可以降低日本老年人被收容的风险[18]。有关老年人被虐待的研究发现,由于女性平均预期寿命更长,家庭结构变动提高了日本女性老年人的贫困风险和被虐待风险[19]。另一方面,家庭结构变动对社会经济发展的影响也是一大研究热点。比如,有研究发现多人家庭是日本家庭碳足迹的主要贡献者,单人家庭的贡献也有相当大的增长潜力,日本47个县的家庭类型结构和收入水平等因素直接影响碳排放,并在此基础上影响了国家的可持续发展[20]。

总体而言,国内外关于日本家庭结构变动的研究总体呈现碎片化和非系统性的特点,基于权威数据和标准可靠分析方法进行全面、系统和规范的研究较少。有鉴于此,本研究采用国势调查数据,运用日本总务省统计局对家庭类型结构的划分,结合国内相关家庭类型结构分类及有关日本家庭结构研究文献,对日本家庭类型结构的历史变迁、动力机制和影响后果进行全面和系统的分析。

二、日本区分家庭结构的标准

(一)国势调查:区分日本家庭结构的数据基础

人口普查在日本被称为国势调查,它是日本政府为了统计人口和户口而进行的普查。日本国势调查已经超过百年,第一次国势调查于1920年(大正9年)开展。1947年(昭和22年)制订的统计法规定,每10年进行一次“大规模调查”,每5年进行一次“简易调查”,自此正式把国势调查制度化。国势调查的对象是标准时间所有住在日本国土上的人口(包括各国驻日本使馆人员、外国军队及其家属等外国人)。调查采用常住人口范畴,登记方法为居民自填法。调查员将“调查票”送到被调查对象家中,待居民自己填写完后再逐户回收。调查以户为单位进行。国势调查将住户划分为“家庭户”和“机构户”两类。“机构户”是指学校宿舍、医院、疗养院、自卫队营房内、舰船内、矫正设施中的居住者等组成的住户[21]。本研究聚焦“家庭户”的类型结构,下文所述“家庭结构”与“家庭户类型结构”等同。

(二)日本对家庭结构的区分

世界各国有关家庭历史与现实的文化觀念和行为导向存在诸多差异,家庭结构的分类标准也不尽相同。一般而言,针对家庭结构的研究可以从家庭规模结构、家庭世代结构和家庭类型结构等三个维度展开[21]。与中国学术界对家庭类型结构的分类明显不同,日本将家庭结构分为3大类16小类【日本总务省统计局官网.《平成27年国勢調査世帯構造等基本集計結果 結果の概要》,2015。】。三项大类是A亲属家庭、B非亲属家庭和C单人户。单人户并不是家庭,但单人户可视为家庭户。A亲属家庭占据家庭类型结构中最为重要的位置,它又分为Ⅰ核心家庭(亲属家庭)和Ⅱ扩大家庭(其他亲属家庭)。Ⅰ核心家庭(亲属家庭)包括:(1)夫妇核心家庭(只由夫妻二人组成)(2)标准核心家庭(只由夫妻和未婚子女组成)和(3)(4)缺损核心家庭(由夫妻一方和未婚子女组成,即,单亲家庭)。Ⅱ扩大家庭(其他非亲属家庭)是多世代家庭成员组成的家庭。扩大家庭是在核心家庭的基础上经纵向世代或横向世代拓展而形成的,主要包括直系家庭、扩大核心家庭、复合家庭和残缺家庭等(表1)。

三、日本家庭结构的变动特征与趋势

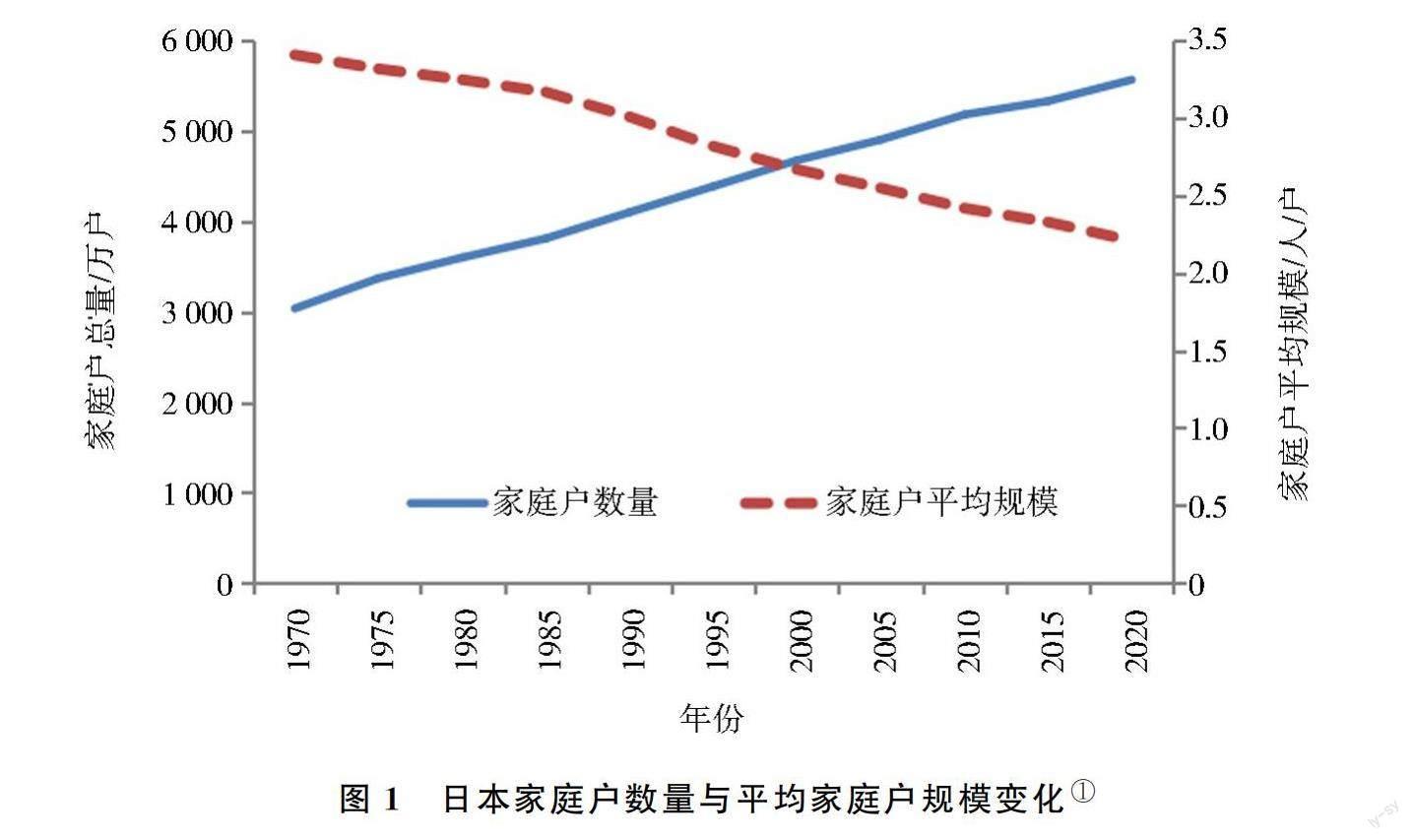

(一)家庭户总量持续扩大的同时平均家庭户规模不断缩小

1970—2020年,日本家庭户总量持续增多,从1970年的3 037.4万户增至2020年的5 570.5万户(图1),半个世纪增加了83.4%、年均增加3.7%。与家庭户总量保持长期且持续的增长截然相反,日本平均家庭户规模持续缩减,由1970年的3.41人/户降至2020年的2.21人/户(图1)。显然,日本家庭户总量变化与平均家庭户规模变动之间存在明显的负相关关系,即:家庭户总量持续扩大而家庭户规模不断缩小。

人口发展变动与家庭户变迁紧密关联并相互影响。长期低生育率与高老龄化率既是日本深陷少子老龄化陷阱的两大根本动因,也是导致家庭户内未成年人数减少、中老年人更早进入空巢状态和更多中老年人甚至年轻人处于单身(未婚、离婚和丧偶)独居状态的重要诱因。这些变化进一步强化了日本家庭户总量持续增大和平均家庭户规模不断减小的特点。

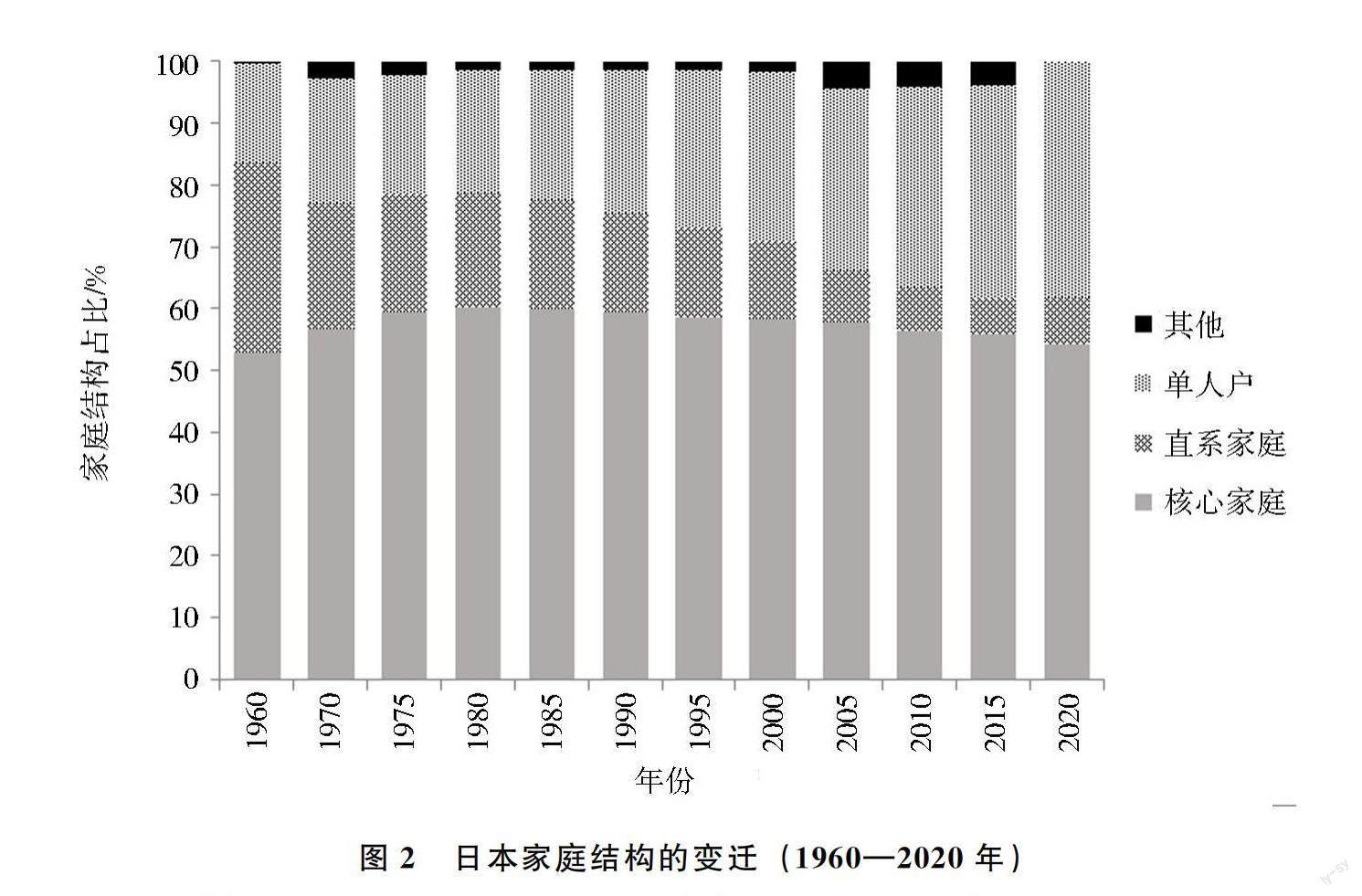

(二)核心家庭稳定、直系家庭衰落与单人户崛起是日本家庭结构变动的总体趋势

首先,核心家庭基本保持稳定,1960—2020年其占比维持在50%至60%之间,核心家庭是首要的一级家庭结构【一级家庭结构包括核心家庭、直系家庭、复合家庭、单人户和其他等5类。】。60年间日本核心家庭占比的变化呈现倒U型,处于首尾的1960年和2020年占比非常接近,分别为53%和54.2%。1980—1985年则是核心家庭占比的高峰期,期间核心家庭占比均超过了60%(图2)。虽然核心家庭占比相对稳定,但其内在的二级家庭结构【核心家庭属于一级家庭结构,它包含夫妻核心家庭、标准核心家庭和缺损核心家庭等三类二级家庭结构。】已经发生了深刻改变(图3)。

其次,直系家庭明显衰落,1960—2020年其占比由30.6%大幅降至7.7%(图2)。直系家庭被单人户反超,由位居次席降至第三位。三代直系家庭是直系家庭的主体,在少子老龄化、晚婚不婚和晚育少育不育等综合作用下,三代合居及代际互助的需求急剧萎缩,这是日本直系家庭衰落的直接人口诱因。

第三,单人户崛起,1960—2020年其占比翻了一番,由16.1%增至38.1%(图2)。单人户激增的原因同直系家庭衰落的原因具有较强的一致性,即,婚姻与生育的不断推迟、甚至放弃,也就是上文所述的晚婚不婚离婚和晚育少育不育等现象显著增多。

(三)标准核心家庭萎缩、夫妻核心家庭扩张与缺损核心家庭微增是核心家庭变动的总体特征

首先,夫妻核心家庭占比持续增大,由1960年的7.3%增至2020年的20.1%(图3)。夫妻核心家庭扩张的主要原因是持续加深的老龄化。一方面,在年轻人晚婚不婚及晚育不育日益流行的情形下,年轻且未生育的夫妻核心家庭数量及比例都很小。另一方面,老龄化程度日益深化的人口发展环境下,平均预期寿命不断延长,老年人处于空巢家庭的几率大增,老年人夫妻核心家庭数量及比例随之增多。

其次,标准核心家庭占比不断减小,由1960年的38.2%减至2020年的25.1%(图3)。标准核心家庭由夫妻及未成年子女构成,长期的少子化是标准核心家庭持续萎缩的直接原因,老龄化导致的老年人夫妻核心家庭增多是标准核心家庭占比不断下降的重要间接原因。尽管核心家庭内部二级家庭结构的分布状况发生了深刻改变,但标准核心家庭仍是占比第一的核心家庭类型。

第三,缺损核心家庭占比略有增大,由1960年的7.5%增至2020年的9.0%(图3)。离婚和丧偶是标准核心家庭转化为缺损核心家庭的两大诱因。当然,因各种原因造成的夫妻分居也是重要原因。总体而言,离婚是1960—2020年缺损核心家庭比例增加的首要原因[22]。

四、日本家庭结构变迁的动力

家庭结构变动有其多源驱动力,以下主要从人口因素、经济因素、社会因素和文化因素等四方面论述日本家庭结构变迁的动力源。

(一)人口因素:少子老龄化

少子化是日本家庭结构变化的首要人口因素。生育成本提高和预期收入下降导致适育年龄人口不愿生和不敢生。不婚化、晚婚化和婚后不育晚育加剧,总和生育率长期低于1.5,日本陷入超少子化困境。一方面,随着教育水平提高,女性劳动参与率上升,生育养育时间减少。20世纪70年代,经济高速发展提高了工资水平,女性为生育而放弃劳动报酬的机会成本随之增加,导致不愿生。另一方面,20世纪90年代起,日本经济长期低迷导致年轻人预期收入下降,而政策补贴杯水车薪,经济问题导致不敢生[23-24]。从结婚率看,日本结婚率于1947年见顶后开始下降,1972年反弹至10.4‰后持续降至2020年的4.8‰;与之相对的是终身不婚率在持续攀升。从结婚年龄看,晚婚现象加剧,男女的初婚年龄都在显著增加。1970年20~29岁初婚的男性占结婚男性总数的84.2%,2019年这一比例降至50.4%。初婚推迟导致生育推迟,育龄女性生育期缩短直接导致生育子女数量减少、生育水平下降。从生育率看,婚后不生孩子、晚生孩子的比例上升。1975—2019年,婚后一年内生孩子的女性占比从39.4%降至26.2%,结婚至生育首胎的平均时间间隔从1.6年增至2.5年。在不婚化、晚婚化、婚后不育及晚育的共同作用下,日本总和生育率持续下降。1974年,生育水平降至世代更替水平之下,日本社会开始进入少子化时代。1992年,总和生育率降至1.5,日本开始陷入低生育率陷阱和超少子化困境。2020年,总和生育率仅1.34,低于OECD高收入国家的1.60,0~14岁人口占比12.0%,低于OECD高收入国家的16.3%[25-26]。

老龄化是日本家庭结构变化的重要人口诱因。社保制度完善、医疗技术改善、平均预期壽命延长使日本人口金字塔由扩张型转为收缩型,其老龄化程度日渐加深。2020年,65岁及以上人口占比达到28.9%,日本老龄化速度与水平位居世界第一。更为重要的是,现在日本家庭的居住模式也发生着变化,年轻一代不再愿意和老年人共同生活。传统的家庭制度下由长子继承家产家业并赡养老人是必须要求,而现在长子也会选择不与父母共居并建立自己的核心家庭。因此,日本65岁及以上老人选择独居或者和配偶同居的比例增长速度都非常快,长者家庭(家庭成员都是65岁及以上老人,少数家庭包括未成年人) 从1975 年的3.3%上升到2009 年的20%,2015年达到25.2%。三代同堂的家庭比例也在持续下降,从1975年的16.9%下降到2015年的 6.5%[5]。

(二)经济因素:经济发展停滞与女性劳动参与率提升

1973年爆发的石油危机是日本家庭变迁的一个重要节点,此后日本经济的高速发展受到遏制,陷入停滞阶段,战后稳定的福利体系也趋于瓦解。经济发展停滞,公司无法给雇员提供足够的薪水和家庭福利。为了支撑整个家庭,女性开始到家庭以外从事兼职工作。随着女性的“脱主妇化”,再加上生育率持续下降、晚婚晚育带来的再生产平等主义崩溃和人口红利时代结束,日本战后的家庭体制趋于解体[27]。

家庭没有子女或子女数量下降与女性就业之间存在很大联系。女性年龄别就业率模式呈M型曲线,它反映了不同年龄段工作女性占该年龄段女性人口的百分比。日本女性就业率反映在曲线上呈现出两个凸起的山峰,也就是在25岁和45岁两个点达到最高峰。但是,更需要关注的是M型曲线的底部。1926—1930年出生的女性其就业率曲线底部凹陷较浅,而1936—1940年和1946—1950年出生的女性其就业率曲线底部凹陷较深。这说明二战后女性的主妇化进一步加深。这样的变化是伴随着日本产业结构变化和经济高速增长以及从农户和自主经营为中心的社会走向以工薪阶层为中心的社会、工薪家庭不断增多和大多数女性成为了家庭主妇等现象的出现而发生的[27-28]。

然而,当今日本社会中,曾经的日本女性“主妇化”已经被“脱主妇化”逆转。日本女性初婚初育推迟,平均生育数量明显减少,不婚不育增多。日本女性婚育观念与行为的巨大变化直接作用于家庭的形成、维持、解体和消亡,从而推动了日本家庭结构的个体化、小型化和扁平化。

(三)社会因素:“家”制度崩溃与家庭关系平等化

“二战”结束以前,“家”制度在日本起主导作用,家庭是老年人资源和援助系统的核心。老年人生活所必需的资源和援助基本上都是由家庭来保障。战后,日本制定了新宪法,1947年颁布了经过大幅度修改的民法(新民法),废除了专制的家长权和长子优先继承权,强调夫妻双方在婚姻和继承等问题上的平等。“家”制度由此而崩溃。随着传统家族制度的瓦解,包括代内和代际关系在内的家庭关系日益平等化,日本家庭结构也随之发生了较大变化。新宪法推动了以夫妻关系为核心的家庭代内关系平等化。新宪法规定:“婚姻仅以两性的自愿结合为基础而成立,以夫妻平权为根本,必须在相互合作之下予以维持。关于选择配偶、财产权、继承、选择居所、离婚以及婚姻和家庭等其他有关事项的法律,必须以尊重个人的尊严与平等为基础制定之。”[20,29]

如上所述,战后日本家庭以爱情为基础的婚姻使横向的夫妻关系得到了强化。与此同时,由于在“男主外女主内”的“标准”家庭模式下,纵向的亲子关系实际上仍然占据着家庭的主体,但这种现象仅仅体现在未婚子女和父母的关系上,在已婚子女与父母之间则逐渐呈现出松动和疏远的迹象。在未婚子女和父母组成的小家庭中,亲子关系高于夫妻关系,而在已婚子女與父母组成的大家庭中,夫妻关系高于亲子关系,家庭“收缩”“向内”的特征开始显现出来[14]。日本经历了经济高速发展和人们生活水平大幅提升后,社会保障制度和养老设施日趋完备,成年子女与父母之间的亲子关系呈现出新特征,即,继承观念发展至子女间的实质平等,家庭代际平等化日渐深入,赡养观念由依赖子女朝着父母自食其力的方向发展[5]。

(四)文化因素:单身风潮与女性思想解放

伴随着社会人际关系、家庭观念和生活方式的深刻变化,单身潮流行极大地促成了日本单身社会的形成。厚生劳动省公布的数据显示,到2035年,日本15岁以上的未婚率,男性将达到35.1%,女性将达到24.6%;男性有配偶率是55.7%,女性则为49.3%,首次跌破50%;因生离死别导致的单身人群中男性占9.2%、女性占26.1%,男女合计的单身人群比例达到48%。单身社会形成和单身经济发展是导致日本家庭结构剧变的一大关键诱因[22]。

日本女性思想解放运动基本与世界范围内的女权主义运动同步。女权主义运动起源于市民革命,大致可分为以19世纪到20世纪前半叶以女性参政权运动为中心的第一波女权主义和以扎根于社会习惯、社会意识的性别歧视斗争为中心的第二波女权主义。战后初期,在美占领当局的推动下,以市川房枝为代表的女性运动家通过不懈斗争为女性赢得了选举权和被选举权,从而极大地促进了日本女性的思想解放和政治觉醒[30]。20世纪60年代安保斗争以后,在女性参加政治活动的过程中,对家庭主妇和母亲等性别分工的疑问和矛盾开始显现,女性对日本社会基于传统性别角色分工的各种不平等继续展开斗争。在此期间,日本女性受教育程度提升、就业意识和参政意识增强,由此进一步促进了女性思想解放[31]。女性独立意识增强和自我认识深化对于家庭关系、家庭观念和家庭结构演变有着深远的影响。

五、日本家庭结构变迁的影响

家庭是社会的细胞和基本组成单位。在很大程度上看,家庭结构决定家庭关系和家庭功能,家庭结构变动是家庭变迁的重要原因。家庭结构变动研究具有重要的学术意义和实践价值。日本家庭结构变动对其人口、社会、经济和文化等多方面发展均产生了广泛而深刻的影响。

(一)对人口发展的影响:加剧低生育水平问题

日本家庭结构变迁将进一步加剧其少子老龄化问题,其跳出低生育率陷阱和避免高龄化社会的几率进一步降低。与中国婚内生育或家内生育的文化观念和文化传统相似,尽管婚外生育或非婚生育有所增加,但婚内生育仍是日本主流婚育观念和主导婚育行为。在晚婚与不婚现象日益常见、单人户规模与占比激增的长期趋势下,有助于生育、养育和教育功能实现的直系家庭和标准核心家庭也难以摆脱进一步萎缩的命运。相反,不利于提振生育水平的夫妻核心家庭则逐渐扩张。尽管日本政府为提升生育率在政策法规制度、人力、物力和财力等诸多方面给予家庭建设以巨大投入,但家庭结构变迁的非生育友好性是其难以奏效的根本原因。

(二)对社会发展的影响:深化超单身社会与超老化社会特征

单人户激增将日本带入超单身社会[32]。未婚独居、离婚独居和丧偶独居是单人户的主要构成。随着初婚推迟、结婚率下降、终身不婚率提高、离婚率上升、女性老年人丧偶率提高和独居发生率增大,日本单人户激增态势将长期化,这将导致其由单身社会向超单身社会演进。家庭是社会的细胞和基本组成单位,家庭稳定和睦是社会稳定和谐的基础。超单身社会的形成将加剧日本社会的个体化程度,不利于社会长期稳定。另外,随着平均预期寿命进一步延长,人口年龄结构由老龄化进一步向高龄化发展,老年独居家庭(老年人单人户)和老年空巢家庭(老年人夫妻核心家庭)的规模和占比还将进一步增加,社会养老压力将空前增大,社会活力将急剧下降。

(三)对经济发展的影响:强化低欲望社会与经济停滞的关系

家庭结构变迁主要从需求侧影响经济发展,家庭消费需求是消费刺激经济发展的主要动力源。单人户激增将导致与生育养育教育有关的住房、汽车、日常生活、健康和旅游等消费需求下降。夫妻核心家庭增多和直系家庭减少将不利于满足生育养育教育的消费需求扩张及消费水平提高。同时,老年人消费集中于健康医疗等非生产性消费,老年人单人户和老年人夫妻核心家庭户的持续增加将进一步强化日本低欲望社会[33]的特质。低欲望社会的形成和固化将导致日本经济发展缺乏消费动力,从而使经济发展陷入长期停滞的风险进一步加剧。当然,家庭结构也会从供给侧影响经济发展,比如老年人单人户和老年人夫妻核心家庭以及劳动年龄人口单人户或青少年蛰居族[11]增多将减少劳动力市场的供给水平。

(四)对文化观念的影响:加深无缘社会特征及孤独死问题

单人户激增进一步加剧了家庭规模结构小型化和家庭世代结构扁平化。同时,日本的耻感文化和不给他人添麻烦的社会心理较强,它与单人户增多相互作用、相互促进,最终将日本带入无缘社会。高龄化、少子化、失业、不婚和城市化共同造就了这样一批人:他们活着,没有人和他们联系;他们没有工作,没有配偶,没有儿女,也不回家乡;他们死了,没有人知道,即使被发现,也没有人认领他们的尸体,甚至无法知道他们姓甚名谁,其人生被总结为寥寥几个字的遗骨认领布告,他们被称为“无缘死者”。他们所在的社会也会渐渐从“有缘社会”变成“无缘社会”。日本每年3.2万人走上“无缘死”的道路[34]。

结 语

家庭既是社会的基本组成单位,也是最基本的社会组织。在人口、经济、社会和文化等多源驱动力下,家庭结构处于持续变动之中。反过来,家庭结构变化必然导致家庭关系和家庭功能变化,而家庭变革又会对人口、经济、社会和文化发展具有重要和关键的影响。

基于1960—2020年国势调查數据的实证分析,本研究发现,日本家庭户总量持续扩大的同时其平均家庭户规模不断缩小;其家庭结构变动的总体趋势是核心家庭稳定、直系家庭衰落与单人户崛起;核心家庭变动的总体特征是标准核心家庭萎缩、夫妻核心家庭扩张与缺损核心家庭微增。本研究认为,一方面,日本家庭结构变动是多元力量共同驱动的结果。这些驱动力主要包括:少子老龄化、经济发展停滞与女性劳动参与率提升、“家”制度崩溃与家庭关系平等化、单身风潮与女性思想解放等人口、经济、社会和文化变迁。另一方面,日本家庭结构变动对其人口、社会、经济、文化和政治发展等产生深远影响。这些影响主要包括:加剧其低生育水平问题、深化其超单身社会和超老化社会特征、强化其低欲望社会与经济停滞的关系、加深无缘社会特征与孤独死问题。

当前,中国正处于实现中国式现代化的伟大征程中,如何以人口高质量发展支撑中国式现代化?如何保持适度人口规模和提高人口素质以助力人口高质量发展?如何加强家庭建设和支持家庭有效发挥生育养育教育功能和养老功能来保持适度人口规模和维持适度生育水平?这些都是亟须加快研究和采取有力有效措施应对的重大问题。与已经实现现代化的美西方发达国家相比,中国与日本之间具有较强的文化相似性,针对日本家庭结构的历史变迁、动力机制及后果影响的研究能为这些问题的回答提供有益的启示。比如,中日两国同样面临着老龄化、少子化和结婚率下降、晚婚率及不婚率提高,中国可以充分吸取日本的经验教训,特别是日本为提振婚育水平而出台的各类经济社会与家庭政策及其效果能够为中国学界和政策制定者提供一定的参考与借鉴。

[参考文献]

[1]禹硕基.战后日本家庭结构与家庭功能的变化[J].日本研究,1992(4):63-65+85.

[2]王化波,孟秋丽.日本的家庭结构现状及变化趋势分析[J].东北亚论坛,2000(1):79-81.

[3]吴建华,潘光伟,黄海.近代以来日本家庭结构与功能的变迁[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2000(5):166-171.

[4]石原邦雄.日本家庭研究动向及日中家庭研究课题[J].社会学研究,2000(6):5-9.

[5]马春华.当代日本家庭变迁和家庭政策重构:公共资源的代际再分配[J].社会发展研究,2017,4(3):69-97+243.

[6]王伟.日本社会变迁及其对中日关系的影响[J].日本学刊,2022,190(4):96-114+162.

[7]谭亚楠.浅析日本的家庭形式——以核心家庭为例[J].山西青年,2017(19):92.

[8]王国华.日本农村直系家庭的历史变迁与女性问题研究[J].中华女子学院山东分院学报,2010(5):62-66.

[9]佚名.2040年日本“单身户”家庭将占四成[J].世界知识,2018(3):78.

[10]胡澎.困境与突围:日本女性的婚姻、家庭与事业[J].群言,2017(3):33-36.

[11]师艳荣,孙丽.家庭变迁视野下的日本青少年蛰居[J].中国青年社会科学,2016,35(6):94-99.

[12]王伟.日本家庭养老模式的转变[J].日本学刊,2004(3):98-109.

[13]王伟.日本家庭变迁与老年人问题[J].日本学刊,2001(1):126-139.

[14]刘冰.战后日本家庭观念的变迁研究(1945—2019)[D].北京:中国社会科学院研究生院,2020:1.

[15]田晓虹.近代日本家庭制度的变迁[J].社会科学,2008(2):91-98+190.

[16]张冬冬.二战前后日本婚姻家庭制度变化及其现代影响[J].日本研究,2017(3):82-87.

[17]YASUHISA TAKEDA, ICHIRO KAWACHI, ZENTARO YAMAGATA, et al. Multigenerational family structure in Japanese society: impacts on stress and health behaviors among women and men[J]. Social Science & Medicine, 2004,59(1):69-81.

[18]SHINICHI TANIHARA, CHINAMI AKASHI, JUNICHI YAMAGUCHI, et al. Effects of family structure on risk of institutionalisation of disabled older people in Japan[J]. Australasian Journal on Ageing, 2014,33(4):12-17.

[19]KISUYO KASUGA. Changing family structure and elder abuse issues in Japan[J]. Geriatrics & Gerontology International, 2004,4(1):226-228.

[20]YUZHUO HUANG, YOSUKE SHIGETOMI, KENICHI MATSUMOTO. Evaluating carbon inequality by household type and income level across prefectures in Japan[J]. Sustainable Cities and Society, 2022,87(6):1-14.

[21]王躍生.百年来中国家庭结构研究的回顾与展望[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2021,43( 5): 79-88.

[22]王磊,周家璇,陈银虎.日本单身经济研究[J].日本问题研究,2022,36(4):27-39.

[23]梁颖.日本的少子化原因分析及其对策的衍变[J].人口学刊,2014,36(2):91-103.

[24]王伟.日本少子化进程与政策应对评析[J].日本学刊,2019,169(1):117-135.

[25]邱红,赵腾腾.日本生育水平变化分析[J].人口学刊,2017,39(5):94-102.

[26]茅倬彦,申小菊,张闻雷.人口惯性和生育政策选择:国际比较及启示[J].南方人口, 2018,33(2):15-28.

[27]落合惠美子.21世纪的日本家庭:何去何从[M].北京:社会科学文献出版社,2021:110-123.

[28]师艳荣.日本女性M型就业模式的变迁及发展趋势[J].日本问题研究,2013,27(1):84-90.

[29]田晓虹.战后日本婚姻关系的整合与冲突[J].日本研究,2001(3):58-64.

[30]周晓霞,刘岳兵.近代日本女性解放思想先驱的女权思想探析——以自由民权运动时期女性民权家为中心[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2014,31(5):113-119.

[31]马红娟.战后日本女性社会地位的变化[J].日本学刊,1996(1):125-136.

[32]荒川和久.超单身社会[M].杭州:浙江人民出版社,2022:144-148.

[33]大前研一.低欲望社会[M].上海:上海译文出版社,2018:230-231.

[34]日本NHK特别节目录制组.无缘社会[M].上海:上海译文出版社,2018:267-268.

[责任编辑 王雅坤]

A Study on Changes of Family Structure in Japan

WANG Lei1, ZHANG Zhuoran2

(1.Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 100006, China; 2.School of Economy, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 102488, China)

Abstract: Family is the basic unit of social composition, and the family structure affects the overall social and economic development of the population through its direct effect on family relations and family functions. Based on the data of previous national surveys, this paper comprehensively describes the overall situation and prominent characteristics of family structure changes in Japan from 1960 to 2020, and systematically analyzes the dynamic mechanism of family structure changes and its impact on Japans population, social development, and economic development. The findings are as follows. Firstly, while the total number of Japanese households continues to expand, the average size of the households keeps shrinking. Secondly, the overall trends of Japanese family household structure include the stability of nuclear families, the decline of stem families and the rise of single households. Lastly, the overall characteristics of the change of nuclear families include the shrinkage of the standard nuclear families, the expansion of the nuclear families consisting of only one couple and the slight increase of single-parent nuclear families. The author believes that the multiple driving forces of Japanese family structure change are demographic, economic, social, and cultural causes including sub-replacement fertility and aging population, stagnation of economic development and increase of female labor force participation rate, collapse of family system and equality of the family system, and the trend of staying single and emancipation of womens mind. The changes of Japanese family structure have a profound impact on its population, social, economic, and cultural development.

Key words: family structure; change; Japan; driving force