如何实现世界观层面法学新文科的“六通”

张洪涛

一、引论:何谓新文科的“六通”及其核心

“新文科”概念由美国希拉姆学院于2017 年率先提出,是指对传统文科进行学科重组、文理交叉,即把新技术融入哲学、文学、语言等学科的课程中,为学生提供综合性的跨学科学习①樊丽明,杨灿明,马骁,等.新文科建设的内涵与发展路径(笔谈)[J].中国高教研究,2019(10):10-13.。随着新文科概念的引入,新文科建设成为我国高等教育改革的方向,也逐渐成为我国法学界研究、探讨的热点问题之一。目前围绕法学新文科的研究主要包括两个方面:一是法学理论层面的法学新文科自身理论研究;二是实践操作层面的法学新文科建设的对策研究,即以新文科为背景,结合各自的研究和教学领域的不同实际,探讨法学新文科建设的具体操作问题。其中,理论研究又可细分为:一是何谓新文科,新在何处,如有学者认为,和传统学科相比,新工科、新医科、新农科、新文科建设的核心点就是“四新”(“新理念、新思维、新体系、新目标”②王林.新文科背景下的国家安全法学专业建设与人才培养研究[J].情报杂志,2021(10):186-192,207.或“格局新、理念新、导向新和方法新”③彭凤娇,张卫良.新文科建设的主要内涵、时代价值与有效路径[J].教育探索,2022(3):1-6.)或者“五新”(“秉持新理念,适应新时代,确立新使命,赋予新内容,运用新方法”①徐显明.新文科建设与“新法学”教育的挑战和应对[J].新文科教育研究,2021(1):12-16.);二是为何需要新文科,大致包括两个方面的原因,法学学科自身发展需要和外部新时代社会环境发展变化的需要,尤其是现代互联网、大数据、人工智能、区块链、数字信息技术等科学技术及其对人类社会环境全面而深入的渗透和影响;三是如何建设新文科,如有学者提出“五通文科”的衡量标准,即文理打通、人文社科打通、知行打通、中西打通和古今打通②徐显明.新文科建设与卓越法治人才培养[J].中国高等教育,2021(1):8-10.。

如何实现法学新文科的“五通”?“五通”的核心是什么?从库恩范式理论来看,“范式是团体承诺的集合”③库恩.科学革命的结构:第4版[M].金吾伦,胡新和,译.2版.北京:北京大学出版社,2012:152.,“是一个成熟的科学共同体在某段时间内所接纳的研究方法、问题领域和解题标准的源头活水”④库恩.科学革命的结构:第4版[M].金吾伦,胡新和,译.2版.北京:北京大学出版社,2012:88.,也是“‘学科基质’(disciplinary matrix):用‘学科’一词是因为它指称一个专门学科的工作者所共有的财产;用‘基质’一词是因为各种各样的有序元素组成,每个元素都需要进一步界定”⑤库恩.科学革命的结构:第4版[M].金吾伦,胡新和,译.2版.北京:北京大学出版社,2012:152-160.。可见,在最根本的“基质”意义上,法学新文科问题就是法学范式问题。从库恩范式理论来看,世界观是范式构成的核心要素,在这个意义上,法学新文科的核心问题是世界观问题,法学新文科“五通”的核心是法学世界观的打通,就是人文主义与科学主义的打通。只有实现了内部世界观人文主义与科学主义的打通,才能进一步地实现法学新文科的外部“五通”;如果不能实现人文主义与科学主义的打通,那么就存在“五通”到底是与人文主义打通还是与科学主义打通的不可调和问题:如果实现了前者就无法实现后者,如果实现了后者就无法实现前者。可见,法学内部世界观人文主义与科学主义打通是迈向更高层次的外部“五通”的基础和前提,这就是本文所合称的“六通”。本文试图在“四新”或“五新”理论和“五通文科”理论的基础上,从库恩范式理论的角度,着重探讨如何在世界观层面实现法学新文科的“六通”,即如何在实现法学内部世界观人文主义与科学主义打通的基础上,进一步实现法学新文科的外部“五通”,以求教于学界同仁。

二、科学主义与人文主义的打通方案:形而更上的化合

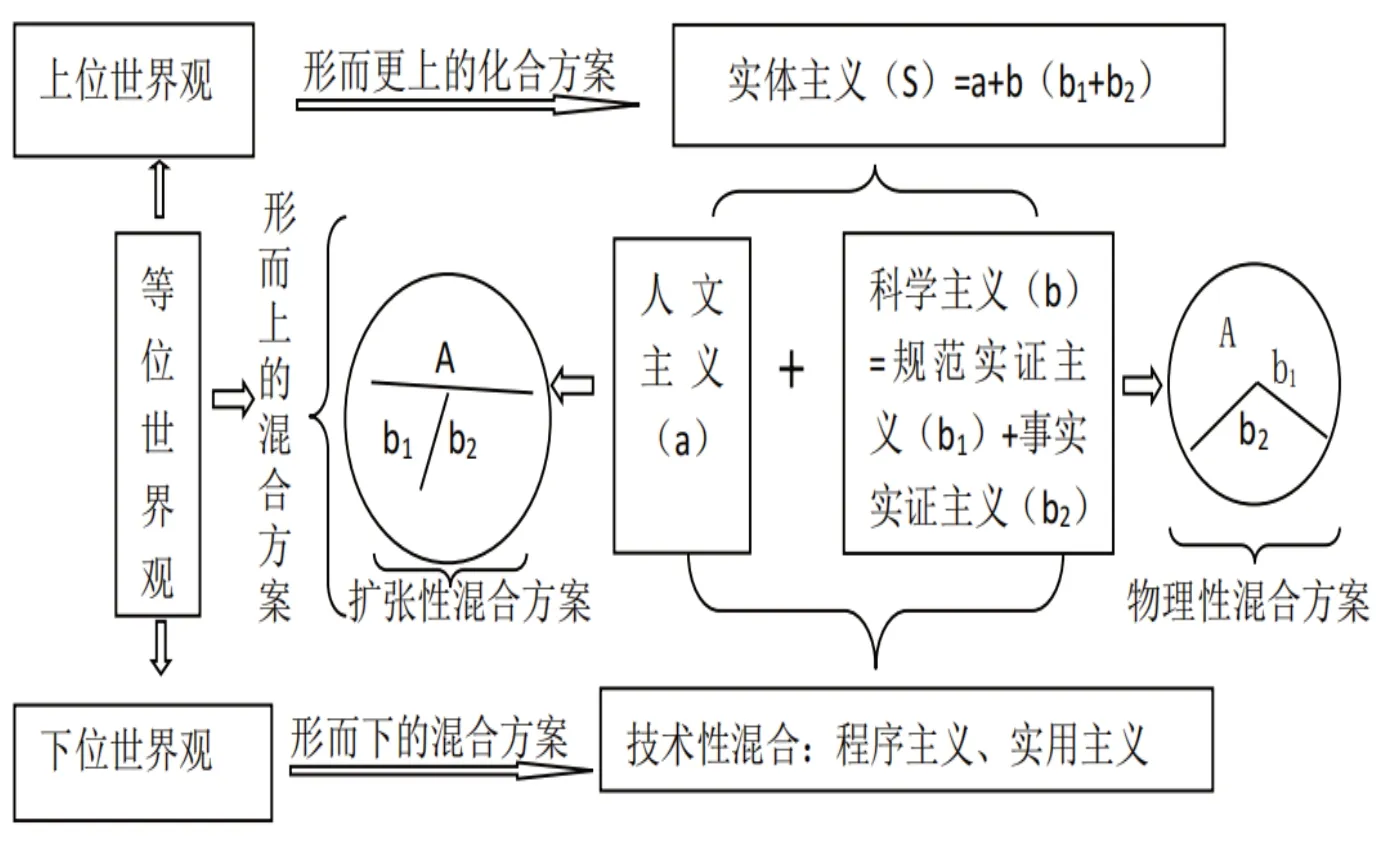

在实现法学世界观人文主义与科学主义打通上,综合法学混合式法学范式形成了三种方案:具有综合法学倾向的传统分解式法学范式的“扩张性混合”方案、理论综合法学的“物理性混合”方案和实践综合法学的“技术性混合”方案。本文在吸取这些方案的经验和教训的基础上⑥张洪涛.综合法学混合式法学范式的“内卷化”与“去内卷化”[J].学术论坛,2023(3):55-74.,提出了“形而更上的化合”方案,即通过对人文主义与科学主义背后共同哲学渊源的形而更上的追溯,来实现两者的“化合”并形成新的“化合物”实体主义,而不是“混合物”,最终实现两者在世界观层面的有效打通,用图1的符号表示为a+b(b1+b2)=S。这种“形而更上的化合”方案包括三个方面。

图1 法学世界观打通方案和路径效果图

第一,在人文主义与科学主义打通路径上,在吸取这些方案的经验和教训的基础上,提出了一种形而更上的路径(见图1)。“扩张性混合”方案,不能一视同仁地看待现有法学世界观人文主义和科学主义,是在固守自己主张的传统分解式法学范式世界观基本不变前提下的融合和扩张,从事的仅仅是试图通过对自己原有的一种分解式法学范式世界观的扩张来压缩甚至取代其他分解式法学范式世界观的工作。如新自然法学派的代表性人物富勒,在坚守自然法学的人文主义世界观不变的前提下,通过提出“内在自然法或程序自然法”内容来扩大自己人文主义法学世界观的范围,试图将规范分析法学及其体现的科学主义世界观的领地纳入研究范围,以达到用自然法学来压缩甚至取代规范分析法学范围、用人文主义世界观压缩甚至取代科学主义世界观的目的,用图1所示符号表示为A>b(b1+b2);新分析法学派的代表性人物哈特,在坚持自己科学主义世界观规范实证主义不变的前提下,通过提出“最低限度的自然法”内容来扩大自己科学主义的外延和范围,以达到用规范分析法学来压缩甚至取代自然法学范围、用科学主义世界观压缩甚至取代人文主义世界观的目的,用图1 所示符号表示为B1>a+b2。可见,在人文主义与科学主义打通路径上,“扩张性混合”打通方案是一种与人文主义和科学主义相比处于同等位次的形而上的平行路径(见图1)。

而“物理性混合”方案与“扩张性混合”方案不同,认为人文主义与科学主义既各有所长,也各有所短,对两者采取一种兼容并蓄、平等相待的态度,即如图1所示a=b=b1=b2,只对它们进行加和的“物理性混合”工作,用符号表示就是a+b1+b2=ab=ab1b2(“物理性混合”)。例如,博登海默在研究了传统三大法学流派的思想之后,认为“法律是正义和秩序的综合体”①博登海默.法理学——法哲学及其方法[M].邓正来,姬敬武,译.北京:华夏出版社,1987:302.;伯尔曼在考察了西方法律传统形成的历史以后,得出结论认为,“法律实质上既是物质的又是意识形态的……既是从整个社会的结构和习惯自下而上发展而来,又是从社会中的统治者们的政策和价值中自上而下移动”②伯尔曼.法律与革命——西方法律传统的形成[M].贺卫方,高鸿钧,张志铭,等译.北京:中国大百科全书出版社,1993:665.。因此,在人文主义与科学主义打通路径上,“物理性混合”打通方案也是一种与人文主义和科学主义相比处于同等位次的形而上的平行路径。

“技术性混合”方案与上述两种方案不同。如果说上述两种方案都是一种形而上的平行路径,那么,“技术性混合”方案则是一种形而下的路径,侧重于在形而下的实践技术层面探讨规范与事实、人文主义与科学主义在立法实践和司法实践中的问题及其解决。例如,实践综合论代表人物波斯纳,着重从法官司法实践的角度探讨两者的冲突在司法实践中的体现,并为法官解决这类问题提出了一种以结果为导向的实用主义的社会科学进路的解决方案;又如,强实践综合论代表人物哈贝马斯,着重探讨了在形而上层面存在的规范与事实、人文主义与科学主义的紧张与冲突在形而下的立法实践和司法实践中的体现,如合法律性与合法性之间的冲突、有效性与合理性的冲突等,并为立法者和司法者提供了一种以过程为导向的程序主义的解决方案。可见,“技术性混合”方案是一种试图在形而下的技术制度层面解决规范与事实、人文主义与科学主义的分立和隔阂,并不形而上地追溯造成规范与事实分立的世界观原因,甚至认为形而上地追溯造成规范与事实分立的世界观原因是一个“没有多少油水的工作”(波斯纳语),侧重于法律实践的与人文主义和科学主义相比处于下一位次的形而下的思维路径。

而“形而上的化合”方案,在吸取“扩张性混合”方案和“物理性混合”方案形而上的平行路径与“技术性混合”方案的形而下的路径都不能实现人文主义与科学主义的有效打通的经验和教训的基础上,选择了一种形而更上的路径,即通过形而更上地追溯人文主义与科学主义背后共同哲学渊源以便实现两者打通的思维路径。这种打通路径既不同于“技术性混合”方案形而下的思维路径,是一种形而上的思维路径,而且是一种形而更上的思维路径;也不同于“扩张性混合”打通方案和“物理性混合”打通方案形而上的平行思维路径,而是一种与人文主义和科学主义相比处于上一位次的形而更上的思维路径。换言之,形而上的平行思维路径,不论是“扩张性混合”还是“物理性混合”,只是在人文主义与科学主义的自身世界观上“内卷”、做文章,没有突破人文主义和科学主义(包括规范实证主义和事实实证主义)的范畴,以寻求两者的打通,而形而更上的思维路径则是在人文主义与科学主义共同的上位世界观上做文章,突破了人文主义和科学主义(包括规范实证主义和事实实证主义)的限制及其“内卷”,以寻求两者之间的打通。

第二,由于打通路径不同,打通方式也就不同。由于“扩张性混合”方案、“物理性混合”方案和“技术性混合”方案是一种形而上的平行路径和形而下的思维路径,因此有一种“横看成岭侧成峰”之感,只能看到人文主义和科学主义的差异性,并在此基础上试图提出一个外延扩大式的世界观来实现人文主义与科学主义的打通;而“形而更上的化合”方案则是一种形而上的思维路径,能看待人文主义与科学主义的共性,并在此基础上追溯到一个共同的上位世界观来实现下位世界观人文主义与科学主义的打通。

在人文主义与科学主义打通方式上,“扩张性混合”方案侧重关注的是人文主义和科学主义各自的差异性,尤其是各自的长处和弊端,并在此基础上试图用一种被片面夸大其长处的世界观来压缩甚至取代另一种被片面夸大其弊端的世界观,换言之,用一种外延扩大式的世界观压缩甚至取代另一种外延缩小式的世界观。如新自然法学派的代表性人物富勒,通过提出“内在自然法或程序自然法”内容,夸大自己人文主义法学世界观的长处和科学主义中规范实证主义的弊端,并在此基础上试图用一种被片面夸大其长处的人文主义世界观来压缩甚至取代另一种被片面夸大其弊端的科学主义中的规范实证主义世界观,换言之,用一种外延扩大式的人文主义世界观压缩甚至取代另一种外延缩小式的规范实证主义世界观,以便力图实现人文主义与科学主义中规范实证主义的打通。而新规范分析法学代表性人物哈特则与之相反,通过提出“最低限度的自然法”内容以夸大科学主义中规范实证主义的长处和人文主义的弊端,并在此基础上试图用一种被片面夸大其长处的科学主义中的规范实证主义世界观来压缩甚至取代另一种被片面夸大其弊端的人文主义世界观,换言之,用一种外延扩大式的科学主义中的规范实证主义世界观压缩甚至取代另一种外延缩小式的人文主义世界观,以便力图实现人文主义与科学主义中规范实证主义的打通。而具有综合法学倾向的社会法学派代表性人物庞德,通过在研究了历史上各种“法律史解释”各自的长处和不足的基础上提出的“社会控制论”和“社会工程论”,以夸大科学主义中事实实证主义的长处以及规范实证主义和人文主义的不足,并在此基础上试图用一种被片面夸大其长处的科学主义中的事实实证主义世界观来压缩甚至取代另两种被片面夸大其弊端的规范实证主义和人文主义世界观,换言之,用一种外延扩大式的科学主义中的规范实证主义世界观压缩甚至取代另两种外延缩小式的规范实证主义和人文主义世界观,以便力图实现科学主义中事实实证主义与人文主义和科学主义中规范实证主义的打通。

“物理性混合”方案则能够平等地看待现有各种法学世界观,正视人文主义和科学主义各自的长处和不足,并在此基础上力图提出一个能够取长补短的综合性的外延范围,足够可以容纳人文主义和科学主义的法学世界观,以实现人文主义与科学主义的打通。例如,博登海默在研究了历史存在的各种法律世界观各自长处和不足的基础上,提出了一个能够取长补短的综合性的外延范围,足够可以容纳人文主义和科学主义的“法律是正义与秩序的综合体”的法学世界观,以力图实现人文主义与科学主义的打通。又如,伯尔曼在研究了自然法学、实证主义法学和历史法学各自长处和不足基础上,提出了一种能够融合自然法学的道德因素、实证主义法学的规范因素和历史法学的历史因素的外延范围,足够可以容纳人文主义和科学主义的“法的社会理论”,以力图实现人文主义与科学主义的打通。例如,我国理论综合法学在研究了人文主义与科学主义、人文性与科学性、法教义学与社科法学各自长处和不足的基础上,提出了一种能够取长补短的外延范围,足够可以容纳两者的折中主义的法学世界观,以力图实现两者之间的打通。

“技术性混合”方案在承认或者悬置人文主义和科学主义各自长处和不足的前提下,侧重于关注在形而下的技术制度层面来解决它们之间的差异性,并在技术制度层面上提出一种足够包含人文主义的价值规范因素与科学主义的行为规范因素和事实因素的法学世界观,以力图实现人文主义与科学主义在技术制度层面的打通。例如,实践综合论的代表性人物波斯纳,通过研究认为在法律构成的自然法学的价值因素、规范分析法学的规范因素和社会法学的事实因素中,价值因素只有修辞作用,出现不断式微,规范因素的地位在不断下降,而事实因素在不断上升,因此技术制度层面提出了一种外延范围足够包含行为规范与事实的形而下的社会科学的结果导致的实用主义法学世界观,以力图实现人文主义与科学主义在技术制度层面的打通。而强实践综合论的代表性人物哈贝马斯,为了解决规范与事实、人文主义与科学主义的分立及其带来的法律实践层面的合法性与合法律性的冲突和紧张问题,通过悬置实体世界观层面存在的人文主义与科学主义、价值、规范和事实之间的差异性及其带来的冲突和紧张,在技术制度层面提出了一种外延范围足够包含人文主义及其价值因素、科学主义及其规范与事实因素的形而下的程序过程导向的程序主义法学世界观,以力图实现人文主义与科学主义在技术制度层面的打通。我国实践综合法学在研究了人文主义和科学主义各自长处和不足的基础上,在技术制度层面提出了一种外延范围足够包含人文主义及其价值因素、科学主义及其规范与事实因素的形而下的折中主义法学世界观实践法哲学和实践法学,以力图实现人文主义与科学主义在技术制度层面的打通。

“形而上的化合”方案,一方面是一种形而上的思维路径;另一方面可以吸取上述“扩张性混合”方案、“物理性混合”方案与“技术性混合”方案在打通方式上的经验教训——侧重关注人文主义与科学主义、规范与事实之间的差异性不仅不能实现两者的打通,反而有可能强化两种的分立与隔阂(详后),因此选择了一种侧重关注人文主义与科学主义之间共性(尤其是背后共同哲学渊源)的方式以实现两者的打通。

第三,由于打通路径和方式不同,打通结果也不同。如果说“扩张性混合”“物理性混合”方案分别提供的是一种“扩张版”和“物理版”的等位世界观,“技术性混合”方案提供的是一种“技术版”的下位世界观,形成的都是人文主义和科学主义在不同方面或者不同层面的“混合物”,是在现有法学世界观范围内的“内卷”,不可能有效实现两者在世界观层面的打通,那么,“形而更上的化合”方案不仅可以突破在现有法学世界观内的“内卷”,形成的是人文主义和科学主义的“化合物”,而且提供的是一种上位世界观,可以有效实现两者在世界观层面的打通。

首先,从打通路径对打通结果的影响来看。“扩张性混合”方案试图通过提出一种“扩张版”的人文主义世界观(如富勒的“内在自然法或程序自然法”)或者科学主义世界观(如哈特的“最低限度自然法”和庞德的社会控制论或者社会工程论),排挤甚至取代另外一种科学主义世界观或者人文主义世界观,相对于人文主义和科学主义而言提供的是一种“扩张版”的等位世界观,用图1 所示的符号表示为Ab1b2或者B1ab2或者B2ab1,无法突破现有法学世界观人文主义和科学主义的限制,也只能在现有法学世界观范围内“内卷”,因此也无法有效实现人文主义与科学主义在世界观层面的打通。“物理性混合”方案尽管能够平等地看待人文主义和科学主义,试图提出一种能够包含人文主义和科学主义的综合的世界观,相对于人文主义和科学主义而言提供的是一种“物理版”的等位世界观,用图1所示的符号表示为ab 或者ab1b2,也无法突破现有法学世界观人文主义和科学主义的限制,也只能在现有法学世界观范围内“内卷”,因此也不能有效实现人文主义与科学主义在世界观层面的打通。而“技术性混合”方案根本无意甚至排斥人文主义与科学主义在形而上的世界观层面打通,着重关注人文主义与科学主义的紧张与冲突在形而下的技术制度层面所呈现出来的法律实践问题及其解决,相对于人文主义和科学主义而言提供的是一种“技术版”的下位世界观,也不可能突破现有法学世界观人文主义和科学主义的限制,也只能在现有法学世界观范围内“内卷”,因此也不可能有效实现人文主义与科学主义在世界观层面的打通。比较而言,“形而更上的化合”方案,在思维路径上是一种“形而更上”思维路径,追溯人文主义与科学主义背后共同的哲学渊源,相对于人文主义和科学主义而言提出的是一种上位世界观,用图1所示的符号表示为a+b(b1+b2)=S,可以突破现有法学世界观的限制及其“内卷”,而不像“扩张性混合”“物理性混合”和“技术性混合”等方案那样,提出的是一种相对于人文主义和科学主义而言处于下位次或者等位次的世界观,无法突破现有法学世界观的限制及其“内卷”,因此可以有效实现人文主义和科学主义在世界观层面的打通。

其次,从打通方式对打通结果的影响来看。“扩张性混合”“物理性混合”和“技术性混合”等方案侧重关注的是人文主义和科学主义的差异性,有助于对西方传统三大法学流派各自的哲学基础及其基本特征的认识,更好地认清法学发展的各分支,尤其是人文主义和科学主义及其各自的未来走向,但容易使我们对西方法学流派形成一种碎片化认识,长期陷入对法学是科学还是艺术、是人文性还是科学性、是人文主义还是科学主义等局部性问题的争论之中①这些争论包括:胡玉鸿.法学是一门科学吗?[J].江苏社会科学,2003(4):165-171;王麟.法学知识的属性与进步[J].法律科学,2000(2):15-27;王伯琦.法学:科学乎?艺术乎?[M]//王伯琦.近代法律思潮与中国固有文化.北京:清华大学出版社,2005:132-143;郑戈.法学是一门社会科学吗?[M]//北大法律评论:第1卷第1辑.北京:法律出版社,1998:1-30;刘星.法学“科学主义”的困境——法学知识如何成为法律实践的组成部分[J].法学研究,2004(3):27-38;袁振辉,杨文丽.西方法理学中的人本主义与科学主义[J].中共中央党校学报,2005(2):110-116;杨忠民,程华.自然法,还是法律实证主义[J].环球法律评论,2007(1):12-20;杜宴林.古典自然法的人文主义解释[J].法制与社会发展,2004(1):85-96;杨奕华.人本法律观的几点澄清[J].北方法学,2015(6):107-117;占茂华.自然法观念的变迁[M].北京:法律出版社,2010:127-133;杜宴林.法律的人文主义解释[M].北京:人民法院出版社,2005;占茂华.自然法观念的变迁[M].北京:法律出版社,2010;侯健,林燕梅.人文主义法学思潮[M].北京:法律出版社,2007;刘国利.人文主义法学研究[M].北京:法律出版社,2016;魏建国.大陆法系方法论的科学主义误区与人文主义转向[J].法学评论,2011(1):32-38;魏建国.法英两国法治现代化差异的思想根据——以科学主义、人文主义为视角的分析[J].学习与探索,2010(6):83-86;李旭东.法律科学导论——凯尔森纯粹法学理论之重述[M].济南:山东人民出版社,2015;陈锐.多面的法律实证主义[M].北京:中国政法大学出版社,2016.,加剧法学内部各流派,尤其是人文主义和科学主义之间的分歧,不利于甚至遮蔽我们对全局性的更根本性问题的认识,不利于有效实现人文主义与科学主义在世界观层面的打通,也不利于突破现有法学世界观的限制,只能在现有法学世界观范围内“内卷”。而“形而更上的追溯”方案侧重关注人文主义和科学主义的共性,尤其是两者背后共同的哲学渊源,有助于对西方法学及其人文主义和科学主义的法世界观形成一种较为全面而深刻的整体性认识,弥合人文主义和科学主义目前存在的内部分歧,扩大法学各流派及其人文主义和科学主义研究的共识,从整体上认清法学的基本盘和未来发展的共同的大的基本走向,可以有效实现人文主义和科学主义在世界观层面的打通,有利于突破现有法学世界观的限制及其“内卷”。

最后,在世界观形成过程及其表现形态上,“扩张性混合”“物理性混合”和“技术性混合”都是现有法学世界观在不同方面和不同层面的“混合”,“扩张性混合”是“扩张版”的法学世界观与“压缩版”的法学世界观的混合,也是“扩张版”的法学世界观与“压缩版”的法学世界观的加和过程,如图1 所示A+b1+b2,而“物理性混合”也只是人文主义与科学主义的简单的物理性的加和,如图1所示a(人文主义)+b(科学主义)[b1(规范实证主义)+b2(事实实证主义)],而“技术性混合”也只是人文主义与科学主义在形而下的技术制度层面的简单加和,因此它们形成的都是在现有法学世界观不同方面和不同层面的“混合物”,如图1 所示Ab1b2(“扩张性混合物”)或者ab=ab1b2(“物理性混合物”),或者“技术性混合物”,实质上都没有形成新的法学世界观,无法突破现有法学世界观的限制,只能在现有法学世界观范围内“内卷”,也就无法实现人文主义和科学主义的打通。而“形而更上的化合”方案的法学世界观形成过程与上述三种“混合”方案不同,是法学世界观加在一起进行“化合”的过程,形成了一种不同于现有法学世界观的新法学世界观即“形而更上的化合物”,如图1所示a+b(b1+b2)=S,因此突破了现有法学世界观的限制及其“内卷”,可以实现人文主义和科学主义的打通。

三、人文主义与科学主义形而更上的化合:实体主义

法学界在追溯法学最早的哲学根源时,目前大体上只形而上地追溯到人文主义和科学主义①相关论述见杨奕华.人本法律观的几点澄清[J].北方法学,2015(6):107-117;袁振辉,杨文丽.西方法理学中的人本主义与科学主义[J].中共中央党校学报,2005(2):110-116;杨忠民,程华.自然法,还是法律实证主义[J].环球法律评论,2007(1):12-20;占茂华.自然法观念的变迁[M].北京:法律出版社,2010:127-133;杜宴林.法律的人文主义解释[M].北京:人民法院出版社,2005;侯健,林燕梅.人文主义法学思潮[M].北京:法律出版社,2007;刘国利.人文主义法学研究[M].北京:法律出版社,2016;魏建国.大陆法系方法论的科学主义误区与人文主义转向[J].法学评论,2011(1):32-38;魏建国.法英两国法治现代化差异的思想根据——以科学主义、人文主义为视角的分析[J].学习与探索,2010(6):83-86;李旭东.法律科学导论——凯尔森纯粹法学理论之重述[M].济南:山东人民出版社,2015;陈锐.多面的法律实证主义[M].北京:中国政法大学出版社,2016.罗门.自然法的观念史和哲学[M].姚中秋,译.上海:上海三联书店,2007;罗杰·伯科威茨.科学的馈赠——现代法律是如何演变为实在法的?[M].田夫,徐丽丽,译.北京:法律出版社,2011.。实际上,人文主义的源头尽管可以一直追溯到古希腊的人文哲学时期,但其正式形成则是在西方文艺复兴时期;科学主义的发展源头尽管也可以追溯到古希腊的自然哲学时期,但其正式形成则比人文主义要晚,是在近代自然科学获得巨大发展之后。难道在人文主义和科学主义形成之前,法学就没有受到哲学的影响?这显然不符合人类社会早期法学与哲学混而不分的历史事实。因此,我们应该将法学的哲学渊源形而更上地追溯到人文主义和科学主义形成之前的实体主义,而不能仅仅止步于或满足于人文主义和科学主义。实际上,从西方哲学发展历史来看,几乎大部分学者(包括自然科学和人文社会科学的学者)或明或暗地涉及过实体主义哲学思想(详后),“实体构成了哲学史发展的基本链条,它把哲学史上所有以本体论为基础的哲学联贯成一个整体”②梁枢.实体思维与辩证思维[J].学术月刊,1990(9):25-29.实际上,西方哲学并不总是实体主义独大的局面,在黑格尔之后,掀起了一股反实体主义、反本质主义和反基础主义的思潮,但从总体来看,实体主义才是其主流,反实体主义是其支流,在此忽略不计。。

如果说从人文主义和科学主义到实体主义(即人文主义+科学主义=实体主义)是一种形而更上的化合过程,如O2+H2=H2O,那么,从实体主义到人文主义和科学主义(实体主义=人文主义+科学主义)则是一种形而下的分解过程,如H2O=O2+H2;如果将人文主义和科学主义背后共同的哲学渊源形而更上地追溯到实体主义是一种“倒叙”的表达方式,那么,从实体主义发展到人文主义和科学主义,简化为实体主义的形成与演展,则是一种“顺叙”的表达方式。其实,“化合”与“分解”“倒叙”与“顺叙”本是同一过程的两种不同呈现形式,两者没有本质的差异,既可以选择采用顺叙的分解式的呈现形式,也可以选择采用倒叙的化合式的呈现形式。为了简便起见,笔者在此将用顺叙的分解式的方式来呈现人文主义和科学主义“形而更上地化合”为实体主义的过程。

实体主义起源于古希腊,是古希腊人在不断追问“存在问题”的过程中产生的③魏敦友.存在问题的追问与实体思维的建构——论西方实体主义思维方式的形成理路[J].青海社会科学,1999(5):56-62.。不过,由于他们都是到“自然”那儿去寻找答案①这里的“自然”并不是单纯指自然界,还包括人类社会自然形成的社会秩序(善、正义)和人们对自然的神秘而感到的敬畏之情即神。,去追寻“第一实体”,大致形成了三种“自然实体论”②主要的学者有泰勒斯、阿那克西曼德、阿那克西米尼、毕达哥拉斯、赫拉克利特、巴门尼德、留基波、德谟克利特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、伊壁鸠鲁、斯多葛学派、普罗提诺等,见斯通普夫,菲泽.西方哲学史——从苏格拉底到萨特及其后[M].8 版.匡宏,邓晓芒,丁三东,等译.北京:世界图书出版公司北京公司,2009:1-110.。

第一种是神话时期的自然实体论。这个时期由于人类受自身认识的局限,“在神话所展示的世界图景中,宇宙(自然)秩序和社会秩序交织在一起,或者说社会秩序是宇宙(自然)秩序的组成部分,与宇宙秩序和谐一致,两者都是神的意志的产物”③占茂华.自然法观念的变迁[M].北京:法律出版社,2010:8.。

第二种是自然哲学时期的自然实体论。神话时期自然实体论认为神是万物的根源,自然哲学时期自然实体论则认为本原是万物的根源。当然,这里的万物既包括自然界,也包括人类社会。因此,“立足于变化万千、纷繁复杂的现象世界,探求万物统一的‘本原’,发现其内在的和谐秩序和规律,便成为古希腊自然哲学的使命”④占茂华.自然法观念的变迁[M].北京:法律出版社,2010:12.。如泰勒斯的“水本原说”、阿那克西美尼的“气本原说”、阿那克西曼德的“以太本原论”、毕达哥拉斯的“数本原说”、德谟克利特的“原子论”、赫拉克利特的“火(或逻各斯)本原说”等。

第三种是人文哲学时期的自然实体论。如果说自然哲学侧重关注的是整个宇宙的自然,万物的本原是他们关注的焦点,那么,人文哲学侧重关注的则是整个宇宙的自然中人的自然,即人的本性,人类社会秩序的本原是他们集中探讨的问题。例如,智者学派将人的自然本能(即将动物式的欲求和追求自我利益)作为人的自然本性;苏格拉底将最终根源于人的自然禀赋(即天赋)的人的道德本性作为人的自然本性;柏拉图将建立在独立存在于可感事物世界之外理念世界的基础之上的理念作为事物的本质,即自然本性;希腊化时期的斯多葛学派则将人的理性看作人的自然本性。

作为古希腊思想集大成者的亚里士多德(以下简称亚氏),在批判吸收上述三种自然实体论的基础上,提出了对后世产生深远而巨大影响的自然实体论思想。首先,亚氏认为:“科学建基于初始的前提,我们通过理智直观而达到它们。一旦把握了这些初始的前提和事物根本性质的定义,我们接下去就能够进行验证的推理。”⑤斯通普夫,菲泽.西方哲学史——从苏格拉底到萨特及其后[M].匡宏,邓晓芒,丁三东,等译.8版.北京:世界图书出版公司北京公司,2009:70.因此,在这个形而下的经验可感的意义上,“实体”(ousia)可以称为“个别事物”“这一个”“基质”或“基底”(substratum)或“本原”(principle)或“个体”(individual)或“主体”或“载体”。其次,从形而上的静止角度来考察实体问题,也就是考察实体的内部构成问题。在这个意义——存在的构成(是什么)—上,实体就是“本质”(essence)、“本然”或“是其所是”。最后,从形而上的动态角度来考察实体问题,也就是对事物形成原因的考察。在这个意义上,“实体”就是“事物最高/最后的原因”(essence)“不被推动的推动者”或者“神”。

可见,亚氏对实体尤其是第一实体的追溯和探索过程,就是一个对实体来源的本原(或基质或基底或个体或载体)、实体内部构成的本质(或本然或是其所是)、实体运动过程中“本因”(或最高原因或终极原因或不被推动的推动者或神)的追根溯源、正本清源的过程,或者统而称之为一个对事物本体(包括本原、本质和本因)的探索过程。在这个意义上,实体就是“本体”(substance)⑥持这种观点的较多,见曾云.亚里士多德关于本体不可定义的思想探析[J].现代哲学,2016(2):69-74;江畅.论本体论的性质及其重建[J].哲学研究,2002(1):24-30;江畅.论本体的实质[J].江海学刊,2008(1):5-11;黄坚亮.亚里士多德“实体”的应有之义[J].濮阳职业技术学院学报,2016(6):20-22.,就是“作为存在的存在”(on),就是“基本的存在形式”,“实体是什么”的问题就是“存在是什么”的问题;也因此,实体论既是“关于存在[是]的理论”(即存在论),也是“关于存在的基本形式的哲学理论”(即本体论)①希尔贝克,伊耶.西方哲学史:从古希腊到二十一世纪[M].童世俊,郁振华,刘进,译.上海:上海译文出版社,2012:93.,甚至从后续的发展来看,实体论演化的历史,就是本体论演化的历史②见谢维营.关于本体论演化的历史考察[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2004(2):130-136;黄颂杰.实体、本质与神[J].哲学研究,2008(8):91-96;陈陆洲.论亚里士多德“实体”学说的发展[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2013(4):11-14.;也因此,实体论或本体论,也就成了形而上学即第一哲学的主要内容,甚至在实体论、本体论、存在论与形而上学、第一哲学之间可以等同。

从西方实体主义发展演化的整个历史来看,亚氏实体论是西方实体主义的奠基性理论,对西方后世实体主义产生了持久而深远的影响。

如果说古代哲学是在自然那儿寻找第一实体,那么,中世纪经院哲学则是在神那儿寻找第一实体③这个时期的主要学者有:奥古斯丁、伪狄奥尼修斯、爱留根纳、安瑟伦、阿维森纳、迈蒙尼德、阿奎那等。见斯通普夫,菲泽.西方哲学史——从苏格拉底到萨特及其后[M].匡宏,邓晓芒,丁三东,等译.8版.北京:世界图书出版公司北京公司,2009:111-170.。例如,在亚氏的“不被推动的推动者”(即神的实体论)上,中世纪经院哲学,发展出了基督教神学实体论(或本体论)。这个时期的西方哲学成了基督教的工具,哲学对本原、本因、本质的追求成了对上帝存在的论证,上帝或神成了哲学的唯一实体或本体。

如果说古代哲学是在自然那儿寻找第一实体,中世纪经院哲学是在神那儿寻找第一实体,那么,近代哲学则是在人那儿寻找第一实体。在批判中世纪神学实体论,继承和发展亚氏个体论和“形式”具有的能动性等思想基础上,将世界的本体由中世纪的神上转移到社会中的人上,带来了人学实体论即人文主义的繁荣昌盛,发展出了各种各样的人学实体论④这个时期明确提出人学实体论的主要学者有培根、霍布斯、笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨、洛克、贝克莱、休谟、卢梭、康德、黑格尔等,见斯通普夫,菲泽.西方哲学史——从苏格拉底到萨特及其后[M].匡宏,邓晓芒,丁三东,等译.8 版.北京:世界图书出版公司北京公司,2009:171-310.。人文主义有悠久的发展传统,最早可以追溯到古希腊时期的人文哲学时期的自然实体论,最后在文艺复兴时期的人道主义和近代古典的人文主义的基础上发展演变而来。近代实体主义大致可分为两大类:一是带有神学色彩的笛卡尔的“心灵实体”、莱布尼茨的单子实体论、黑格尔的主体主义实体论都属于唯心主义实体论;二是以霍布斯和培根为代表的可知论者的物质实体论、以洛克和休谟为代表不可知论者的实体论都属于唯物主义实体论。

在现代,一方面,随着人从神的束缚中解放出来需要寻找新的发展方向;另一方,随着自然科学的巨大发展,给人类社会带来了翻天覆地的变化,科学主义的“自然科学万能”或者科学决定论或者科学本体论的思想,首先出现在自然科学中,然后渗透发展到人文社会科学领域,“作为科学主义化身的实证主义哲学产生了,并迅速成为一种主导性的研究范式,渗透到各门具体科学之中”⑤陈锐.多面的法律实证主义[M].北京:中国政法大学出版社,2016:24.,因此形成了一种可以与人文主义分庭抗礼的哲学范式。作为科学主义在哲学中的化身的实证主义的最初形成标志,是孔德的实证主义,其发展成熟形态又可以分为:分析实证主义和社会(经验)实证主义。科学主义尽管从人文主义中独立出来了,形成了两者分立的格局,但仍然坚持实体主义的基本主张:本体论的自然主义、认识论的基础主义、方法论的还原主义和价值论的扩张主义(实体至上论的反映),因此它也是实体主义在现代的一种新形式,在追寻事物的本体上,集中关注的是自然界和现实社会,是一种科学本体论⑥见魏屹东.科学主义的实质及其表现形式[J].自然辩证法通讯,2007(1):10-15,110;吴畏.科学主义与社会科学[J].科学技术与辩证法,2006(4):16-19,109;袁振辉,杨文丽.西方法理学中的人本主义与科学主义[J].中共中央党校学报,2005(2):110-116.。

现代实体主义延续了近代已经开启的由神学本体论向人学本体论转变的大趋势,进一步出现了一种世俗化、形而下化的趋势。这种趋势不仅体现在科学主义身上,也体现在人文主义那儿。如果说近代人文主义是在自然状态和抽象的人性(包括理性)那儿寻找事物的本体,那么,作为现代哲学两大趋势之一的现代人文主义(humanism,又可译为人本主义、人道主义),则把注意力主要集中在现实社会中的人身上,集中关注的是人的生存状态和价值需求,尤其是人的非理性需求,也是一种人学本体论。现代人文主义大致包括唯意志主义、新康德主义、新黑格尔主义、生命哲学、弗洛伊德主义、人格主义、哲学人类学、解释学、法学中自然法学派等流派①见杨寿堪.现代人本主义哲学的几个问题[J].社会科学辑刊,2001(3):9-13;龙丹.现代西方哲学中的人本主义思潮[J].中外企业家,2013(10):262-263;袁振辉,杨文丽.西方法理学中的人本主义与科学主义[J].中共中央党校学报,2005(2):110-116.。

当然,我们在强调科学主义与人文主义在实体主义上相同一面的同时,还必须认识到两者的不同之处:如果说科学主义强调应该从现代自然科学的发展成果中吸收经验,运用自然科学的实证研究方法,注重精确性,强调理性,重视知识论的研究,将事物本体的追寻集中在自然界和现实社会那儿,有强调客观性的一面,那么,现代人本主义主张超越理性,不仅要注重理性,而且更应该注重“非理性”,认为现代自然科学的方法不能涵括人生价值的研究方法,强调哲学必须超越“知识论”,注重对人类生存的状态、价值进行研究,将事物本体的追寻集中在现实社会中的人身上,有强调主观性的一面。可见,实体主义在历史上的主观与客观的内在分立,在现代则外部化为人文主义与科学主义的外在分立。换言之,实体主义是人文主义和科学主义的共同母体,人文主义和科学主义是实体主义的两个分支,是对实体主义的细化和发展。

如果说上述从实体主义发展到人文主义和科学主义的过程,是一个沿着时间顺序发展的形而下的分解过程,那么倒过来,逆着时间顺序将人文主义和科学主义的共同哲学渊源追溯到实体主义,这个从人文主义和科学主义追溯实体主义的过程,就是一个形而上的化合过程,就可以看到人文主义(法学)和科学主义(法学)在形而更上的实体主义(法学)意义上存在的共同之处,实现人文主义(法学)和科学主义(法学)在形而更上的实体主义(法学)意义上的打通。

第一,实体主义所指的实体是一个既包括主观(主体)又包括客观(客体)的概念,是“马克思主义以前的哲学上的一个概念,认为实体是万物不变的基础和本原。唯心主义者所说的‘精神’、形而上学的唯物主义者所说的‘物质’都是这样的实体”②中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].6版.北京:商务印书馆,2012:1180.,如人文主义法学(即自然法学,下同)侧重研究的法律价值、科学主义法学(包括规范分析法学和社会法学,下同)侧重研究的法律规范和法律事实都是这样的实体。

第二,实体主义是一种实体(尤其是第一实体)至上论哲学。实体主义认为实体是第一性的,其他都是第二性的,其中第一实体具有至高无上性,追寻第一实体是实体主义研究的最终目标。如在人文主义法学看来,法律价值(如自由、平等、权利、秩序、正义等)是第一实体,是至高无上的,也是人文主义法学研究的最终目标;在科学主义的规范实证主义法学看来,法律规范(如凯尔森的基本规范、哈特的承认规范等)是第一实体,是至高无上的,也是其追寻的终极目标;在科学主义的事实实证主义法学看来,法律事实(如狄翼的社会连带关系、霍姆斯的法律经验、埃里希的“活法”、行为主义法学的法官行为或者官员行为等)是第一实体,是至高无上的,也是其追寻的终极目标。

第三,实体主义是一种基础主义哲学。实体主义追寻第一实体的终极目标是为了建立基础,是一种实体基础主义哲学。例如,在人文主义法学看来,法律的基础是法律价值;在规范实证主义法学看来,法律的基础是法律规范;在事实实证主义法学看来,法律的基础是法律事实。实体主义建立基础的路径主要有三条:一是事物起源上的本原路径,就是将事物的起源或来源追溯到事物最开始时的原始状态,主要被自然法学尤其是古典自然法学所采用;二是事物构成上的本质(基质)路径,主要被规范分析法学所采用;三是事物起因上的本因路径,主要被社会法学所采用。

第四,实体主义还是一种分解式哲学,重在分析,其目标在知而不在行。实体主义在追溯第一实体时,通过不断分解的方式来实现。如实体主义将多样性的现象还原于同一性的本质,将整体还原于个体直至不可再分的最小、最基本的单位——本原,将表面的、次要的“初因”逐步还原于深层次的、根本性的“本因”的过程,也是一个不断分解、分析的过程,直到找到本体为止。这种通过不断分解的方式来追寻第一实体以便建立其基础的方法,也被所有法学(如人文主义法学和科学主义法学)所采用。例如,法学在研究法律现象时,首先将法律分解为价值、规范和事实,然后根据研究需要,对价值、规范和事实各自细分,最后,如果还有必要,还可以再分解,直到分解到不能分解、找寻到第一实体(即法律本体)为止。又如,哈特在追寻法律的第一实体(即本体)时,首先将法律分解为第一性规则和第二性规则,然后将第二性规则进一步细分为承认规则、改变规则和裁判规则,最后通过对上述各种规则的比较、观察和研究,认为承认规则在所有规则中最为根本,也最为重要,也是整个法律制度的基础①哈特.法律的概念[M].张文显,郑成良,杜景义,等译.北京:中国大百科全书出版社,1996:81-123.。正是由于这种通过不断分解来追寻第一实体以建立基础的分解式方法,决定了法学中“什么是法律”的问题成了法学研究中“经久不决的问题”②哈特.法律的概念[M].张文显,郑成良,杜景义,等译.北京:中国大百科全书出版社,1996:1.。

还有学者从中西提出问题方式的不同来解释这个问题:西方提出的是“为什么”的知识性问题,如古希腊哲人提出的是“宇宙是由什么元素构成的”,霍布斯提出的是“社会秩序为什么是可能的”;中国提出的是“如何”的规范性问题,如孔子认为“不曰‘如之何,如之何’者,吾未知如之何也已矣”③论语[M].呼和浩特:远方出版社,2006:158.,提出的是“如何建立社会秩序”。“问题的提法,不单规限而且引导答案的答法”④张德胜.儒家伦理与秩序情结——中国思想的社会学诠释[M].台北:巨流图书公司,1989:35.,前者指向自然,是分析性的,落点在事物的普遍方面,后者指向社会,是综合性的,落点在人事的具体方面;前者以知为目标,追求理论的系统性,后者的目标在行,追求其实践性⑤张德胜.儒家伦理与秩序情结——中国思想的社会学诠释[M].台北:巨流图书公司,1989:36,62-63.。

四、建基于实体主义法学世界观上的“五通”

在探讨了实体主义如何有效实现人文主义与科学主义法学世界观内部打通的基础上,再来探讨实体主义何以能有效实现法学新文科的“五通”。

第一,建基于实体主义法学世界观的“文理打通”和“人文社科打通”。“文理打通”是指文科与理科(即自然科学)的打通,“人文社科打通”是指人文学科与社会科学的打通,因此两者合起来就是自然科学、人文学科与社会科学三者之间的打通。

首先,从实体主义发展历史来看,实体主义来自自然科学。例如,在自然科学中,人类正是在怀着对第一实体的不断追寻和对实体基础主义的坚定信念,不断深化人类社会对自然界的认识和理解,并取得了一个又一个的自然科学研究成果:从古希腊的泰勒斯“水”论、赫拉克利特的“火”论等具体实体论,到毕达哥拉斯的“数”论、留基波和德谟克利特的“原子论”、莱布尼茨的“单子”论等抽象实体论,再到后来建立在实验科学基础上的“分子论”“原子论”“原子核论”“质子论”“介子论”“粒子论”“量子论”“基因论”等物质实体论,数学中的因式分解理论,化学中元素周期表的发现,物理学中原子能的利用,生物学中遗传密码的破译,医学和医院分科(内科、外科等)的不断细化和深化,等等。这些在自然科学研究中取得的研究成果,无不是在人类不断追寻第一实体以建立实体基础主义的过程中而取得的,在这个意义上,自然科学发展的历史就是实体主义发展的历史。

其次,实体主义在成功地广泛运用于自然科学领域并取得巨大成功之后,然后扩展运用到人文科学领域。人类在追寻社会的第一实体(即本体)的过程中,在追寻整个世界的本原、本质和本因的过程中,“为了使探索脱离虚无,最为超越和彻底的办法就是为思维寻找到一个确定的存在作为根基,于是,人们就设想在变动不居的经验世界的背后一定存在某种终极之物,这种终极的东西是构成事物而自身不被构成者,因此只有它才是唯一真实的、值得追求的实体”①孙迎联,杜贵阳.实体主义还原论思维批判——经济与伦理关系研究的切入点[J].江苏社会科学,2006(5):25-30.。例如,从古希腊时期柏拉图的“理念”、亚里士多德的“形式实体”,到中世纪时期“神/上帝”,近代以来的笛卡尔的“二元实体”、斯宾诺莎的“神是唯一的实体”,再到黑格尔的“绝对精神”,甚至包括黑格尔之后的费尔巴哈的“感性”、叔本华的“意志”、尼采的“权力意志”、伯格森的“生命”等非理性实体论,实际上都是对第一实体的探索和研究。又如,在语言学中,在实体基础主义的影响下,英语将不计其数的各种各样的语言文字及其读音,通过不断分解的方法,将其分解还原为26 个字之母和48 个声之母——音标;在语法学中,在实体基础主义的影响下,将各种各样的句子,通过不断分解的方法,分解还原为句子的成分——主语、谓语、宾语、同位语、定语、状语、补语。这些在人文学科研究上所取得的成果,无不是在人类不断追寻第一实体以建立实体基础主义的过程中取得的。

再次,实体主义在广泛运用于自然科学领域并取得巨大成功之后,也逐渐扩展运用到社会科学领域。例如,经济学在追寻第一实体过程中,将各种各样的经济现象通过不断分解和还原的方法,分解还原为个人的理性经济行为,分解还原为个人对经济利益最大化的追寻。又如,在社会学中,整体主义者(如涂尔干)将非常复杂多变的社会及其社会现象的发展力量,通过分解还原的方法,分解还原归结于为社会分工;而个体主义者(如韦伯)将社会的现代化,分解还原为人的社会行为的理性化,进而将人的社会行为进一步分解还原为四种“理想类型”(即价值行为、功利行为、传统行为和情感行为);社会纵向构成的社会分层理论、国家与市民社会的划分……这些无不是实体基础主义留下的痕迹和体现。再如,在法学中,国家权力横向分立的三权分立理论、国家权力纵向分立的联邦制,无不是实体主义分解式还原的结果。正是由于分解还原论在社会科学中的广泛运用,因而学者认为:“这种还原论态度根深蒂固地渗透到我们的文化之中,以至于经常被看作是科学的方法。其他科学也接受了这种古典物理学的力学观和还原论,把它们看作是对实在的正确描述,并以此来构造自己的理论。每当心理学家、社会学家或经济学家希望自己是科学的,他们总是自然地转向牛顿物理学的基本概念。”②卡普拉.转折点——科学、社会和正在兴起的文化[M].卫飒英,李四南,译.成都:四川科学技术出版社,1988:29.

最后,这种实体基础主义也集中体现在自然科学、人文社会科学自身的不断发展过程中。自然科学和人文社会科学的不断裂变、发展,新的自然科学和人文社会科学不断从旧的自然科学和人文社会科学中分解、分离、独立出来,日益地专门化、专业化的过程,实际上就是一个不断分解还原的过程,每门学科的独立化程度,取决于自己的学科“根基”是否牢固,而学科“根基”的获得则最终取决于其还原的深度。例如,法学尽管是一个与人类同步发展的古老学科,但至今之所以比经济学显得“幼稚”,或者说,经济学之所以比法学显得成熟,就是因为经济学的分解还原程度高于法学,将学科的“根基”统一分解还原到了“理性经济人的假设”上,而法学的分解还远没有达到这种统一的程度,甚至至今还面临着“没有根基的法理学”问题③波斯纳.法理学问题[M].苏力,译.北京:中国政法大学出版社,2002:529-588.。自然科学和人文社会科学各种学科内部的不断分化、深化的过程,也是一个不断分解还原的过程,其自身的独立化、专门化的成熟程度,也最终取决于其分解还原的深度。例如,在法学内部,作为一个成熟的独立的二级学科,刑法学、民法学的独立化、专门化的成熟程度之所以高于经济法学和行政法学,就是因为刑法学、民法学的分解还原程度高于经济法学和行政法学,都有自己统一的相对稳固而成熟的“总论”和“总则”,而经济法学和行政法学,至今仍然在为自己统一的相对稳固而成熟的“总论”和“总则”进行不懈地努力。总之,正是由于实体基础主义的不断运用,推动了自然科学和人文社会科学不断地推陈出新,不断地走向专门化和专业化,不断地走向成熟。

综上所述,实体主义不仅广泛存在于自然学科中,而且也大量存在于人文社会科学中,因此,如果将法学世界观追溯到人文主义和科学主义背后共同哲学实体主义,就可以实现“文理打通”“人文社科打通”。特别是随着现代自然科学和法学甚至社会科学的日益细化、专业化和技术化,法学甚至社会科学与自然科学在历史上的良性互动关系日益淡化甚至断裂的今天,通过将法学甚至社会科学世界观追溯到实体主义,就可以将法学(甚至包括其他社会科学)与自然科学的历史联系和世界观上的相连相通重新展现出来,并呈现在我们的面前,扩大法学甚至社会科学研究的视野,重新获得来自于几乎总是处于科学发展前沿的自然科学研究的滋养,吸取自然科学在解决范式危机、范式变革和范例研究等方面的成功经验,甚至包括借鉴自然科学在范式发展中的失败教训,从而使法学范式甚至社会科学范式能够紧跟自然科学范式发展的脚步而同步发展;反之,如果将法学世界观只追溯到人文主义和科学主义,就会存在以人文学科为代表的人文主义与以社会科学为代表的科学主义的对立,无法实现“文理打通”“人文社科打通”,特别是随着法学甚至社会科学和自然科学内部的不断细化和专业化,或者当法学甚至社会科学强调其人文主义范式传统的时候,法学甚至社会科学与自然科学之间的学科壁垒尤其是范式壁垒,会越来越强大,从而使法学甚至社会科学越来越失去了曾经来自自然科学的滋养,最终使法学甚至社会科学不断走向去自然科学化,不断地走向学科封闭,使法学甚至社会科学倡导的学科交叉、文理交叉难以实行。

第二,建基于实体主义法学世界观的“古今打通”。“古今打通”首先是指法学的过去与现在打通。由于实体主义比人文主义和科学主义形成得更早,是人文主义和科学主义背后共同的哲学渊源,因此,如果说人文主义和科学主义只影响法学某个时期,尤其是近代以来的阶段性问题,无法实现其“古今打通”,那么,实体主义影响法学的是贯穿从古至今整个历史发展进程中的全局性问题,可以实现其“古今打通”;如果说人文主义和科学主义影响的是某个时期法学局部和部分特征,无法实现其“古今打通”,那么,实体主义影响的是法学整个发展历史进程的全局、基本盘和全部基本特征,可以实现其“古今打通”;如果说人文主义和科学主义是实体主义分出的两座小山及其小山峰,站在人文主义和科学主义的角度,只能从一个较低的角度来仰视各个时期各种各样的法学范式,无法实现其“古今打通”,那么,实体主义是哲学中的一座巍然耸立的大山及其巅峰,站在实体主义角度,就会从一个较高的角度来俯视历史时期各种各样的法学范式,看清其全局性的共同面貌及其整个基本走向,可以实现其“古今打通”。

“古今打通”还应该包括法学的过去、现在与未来打通。从库恩范式变革理论来看,范式变革就是世界观的革命。作为一种从实体主义发展而来的两种对立的世界观,由于受理论视野和理论高度的限制,人文主义和科学主义提出的法学范式变革方案,不可能跳出人文主义和科学主义的窠臼,也无法从一个比人文主义和科学主义更高的理论高度将现有的各种法学范式提炼为一种共同的法学范式,并从整体上看清法学范式的基本盘和未来发展的共同的大的基本走向,也就不可能从整体上提出一种现有法学范式变革的方向。即使勉强努力提出了,也只能是顾此失彼,满足了人文主义但不能满足科学主义,满足了科学主义但又不能满足人文主义,只能在人文主义和科学主义这个较低层面做文章,无外乎上文的“扩张性混合”“物理性混合”和“技术性混合”三种方案。总之,人文主义和科学主义在法学范式变革方向上,受理论视野和理论高度的限制,有一种“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的感觉,难以提出一个走向未来的切实可行的范式变革方案,实现其“古今打通”。而实体主义是人文主义和科学主义共同的哲学渊源,其理论视野比人文主义和科学主义要宽,其理论高度比人文主义和科学主义要高,因此,从实体主义角度提出的法学范式变革方向,就可以跳出人文主义与科学主义的窠臼,站在一个比人文主义和科学主义理论视野要宽、理论高度要高的角度,看清错综复杂、蜿蜒逶迤的各座法学“小山”在整体上的基本走向,将现有纷繁复杂的各种法学范式提炼、总结为一种共同的法学范式即实体基础主义分解式法学范式,从而为最终走出甚至超越这座法学“大山”提供了可能,也为从世界观层面提出法学范式变革的方向提供了可能的“路线图”,如从实体主义到关系主义的世界观变革方案,实现其“古今打通”。

第三,建基于实体主义法学世界观的“中西打通”。“中西打通”是指作为西方文化的实体主义与中国传统文化(尤其是关系主义)的打通。由于实体主义是人文主义和科学主义共同的哲学渊源,人文主义和科学主义是从实体主义发展而来的两种对立的具有互补性的法学甚至社会科学世界观,人文主义强调主观而忽视客观的缺陷可以用科学主义弥补,科学主义强调客观而忽视主观的不足可以用人文主义克服,因此,如果从人文主义和科学主义角度看待整个西方(法律)文化,就会自然而然地对西方(法律)文化形成一种完美无缺的看法,由此产生一种西方(法律)文化中心论,从而在西方(法律)文化与非西方(法律)文化尤其是中国传统(法律)文化之间形成一种文化冲突论,在西方法律秩序与非西方法律秩序尤其是中国传统法律秩序之间形成一种法律制度冲突论,无法实现“中西打通”。

比较而言,如果从人文主义和科学主义的共同哲学渊源实体主义角度来看待整个西方(法律)文化,就可以从一个更宽的理论视野和更高的理论高度,既可以看到西方(法律)文化的长处又可以看到其短处:实体主义长于“物理”/真理而短于伦理、长于实体而短于关系、长于知而短于行,在方法上长于“分”(分解式)而短于“合”(化合式),无法从世界观层面解决规范与事实分立等根本性法律问题;因此,在西方(法律)文化与非西方(法律)文化尤其是中国传统(法律)文化之间,就可以形成一种文化多元论和文化融合论,在西方法律秩序与非西方法律秩序尤其是中国传统法律秩序之间,就可以形成一种法律制度多元论和融合论,就可以以一种开放的视野看待非西方(法律)文化和制度尤其是中国传统(法律)文化和制度,就可以看到非西方(法律)文化和制度的长处,尤其是中国传统(法律)文化和制度中的关系主义存在的长于伦理、长于行、长于“合”(化合式)等方面的长处,可以弥补实体主义方面的不足,从而在中西(法律)文化和制度之间形成一种互融共鉴的关系,最终实现“中西打通”。

第四,建基于实体主义法学世界观的“知行打通”。在理论上,“知行打通”是指实体主义法学能解决现有法学面临的关键性的主要的法律实践问题——“规范与事实分立”,实现法学理论与法律实践的打通。由于实体主义是人文主义和科学主义共同的哲学渊源,人文主义和科学主义是从实体主义发展而来的两种对立的法学世界观,因此,在解决现有各种法学范式存在的“规范与事实”二元分立及其冲突问题上,人文主义与科学主义各自侧重于两者差异性的研究,只能强化规范与事实分立等问题在世界观层面的对立,不可能去追溯造成规范与事实分立等问题的哲学(世界观)原因,无法在世界观层面提出一种解决方案,进而也不可能在法律实践技术层面解决法律实践中存在的规范与事实分立的问题,因此无法实现法学理论与法律实践的打通,也无法完成“知行打通”的任务;至多只能提出一种扩张性的或者物理性的或者技术性的打通方案,无益于在法律理论和法律实践层面解决规范与事实二元分立与冲突的问题,无法实现法学理论与法律实践的打通,也无法解决“知行打通”的问题。而实体主义侧重于两者共性的研究,扩大人文主义与科学主义的共识,可以将规范与事实的二元分立与冲突等问题的原因,不仅追溯到世界观层面的人文主义与科学主义的对立,而且可以将其进一步追溯到世界观层面的人文主义与科学主义背后共同的哲学渊源——实体主义,从而在世界观层面可以提出一个有关解决规范与事实分立问题的根本性解决方案,如从实体主义到关系主义的世界观变革方案,进而在实践技术层面也可以提出一个有关解决规范与事实分立问题的可行性解决方案,因此可以实现法学理论与法律实践的打通,也可以完成“知行打通”的任务。

在实践上,“知行打通”还指将侧重于“知”的西方实体主义法学范式与侧重于“行”的中国传统关系主义法学范式的打通。由于实体主义认为实体是第一性,其中第一实体具有至高无上性,并在追溯第一实体以建立实体基础主义的过程中,形成了一种分解式还原论方法,因此,西方实体主义提出的是“为什么”的知识性问题,目标在“知”,“法律是什么”的问题是其“经久不绝的问题”;而中国传统关系主义提出的是“如何”的规范性问题,目标在“行”。在这个意义上,“知行打通”就是“中西打通”,就是将侧重于“知”的西方实体主义法学与侧重于“行”的中国传统关系主义打通。既然实体主义法学可以实现“中西打通”,因此也就可以完成“知行打通”的任务。相反,如果将法学世界观只追溯到人文主义和科学主义,就无法实现法学的“中西打通”,也就不能完成“知行打通”的任务。

五、结语:在世界观层面法学新文科新在何处

在法学世界观层面,实体主义尽管可以实现法学新文科的“六通”,但并不意味着法学新文科的新理念就是实体主义。实际上,从上述研究可以看出,实体主义是西方历史最古老、最悠久的世界观,是西方自然科学、人文学科和社会科学共同的世界观,是西方旧文科的世界观,因此在这个意义上,如果将法学新文科的世界观定位于实体主义,法学新文科就是对西方古代法学旧文科的复归。换言之,法学新文科的世界观不能定位于实体主义,至少不能止步于实体主义。但这并不意味实体主义对我们建立新文科的理念基础毫无意义,否则,我们目前既无法实现法学内部世界观的打通,也无法实现法学新文科的文理打通、人文社科打通和古今打通,更无法进一步实现中西打通和知行打通,并在此基础上进一步推导出法学新文科理念基础——关系主义,最终无法实现法学新文科建设的终极目标:“在话语体系上,应把西方话语体系主导下的文科转向中国话语体系主导下的文科,也就是形成中国学派,不完成这个转变就无所谓中国的新文科。”①徐显明.新文科建设与“新法学”教育的挑战和应对[J].新文科教育研究,2021(1):12-16.总之,改用梁漱溟的话(“认识旧中国,建设新中国”),就是“认识旧法/文科,建设新法/文科”。

在法学世界观外部打通上,法学新文科之“新”的标准尽管是实现“五通”,但法学新文科也不能完全等同于“五通”文科。实际上,从上述研究可以看出,文理相通和人文社科相通是早期法学学科既有的形式特征,不能算作法学新文科之“新”的内容,不同的是具体内容不同,增添了许多现代科学技术、人文社科的新内容。在这个意义上,法学新文科是旧形式与新内容的结合,“一方面是对于古老学科传统的‘回归’:早在古希腊罗马时代,天文学、数学、物理学的发展都成为哲学思想发展的丰富源泉;另一方面也是新发展趋势的体现:近年来高校纷纷组建文科实验室,引进跨学科的实验设施和研究方法,在探索提供复合型创新型教学实践方面作出了有益尝试”②袁媛.新文科建设呼之欲出令人期待[N].新华日报,2021-03-16(14).。换言之,“五通文科”的重点和难点是实现古今打通、知行打通和中西打通,也是法学新文科之“新”的核心要义,也是把西方话语体系主导下的文科转向中国话语体系主导下的文科的关键。

总之,在法学世界观层面,法学新文科是对法学旧文科的超越,而不是完全推倒重来,在某种意义上还是对早期法学旧文科,尤其早期实体主义的、文理不分的、人文社科不分的法学旧文科的复归。但法学新文科并不是早期法学旧文科的简单复归:如果说早期法学旧文科不是在文科和理科、人文和社科充分发展基础上的“合”,那么,法学新文科则是在文科和理科、人文和社科充分发展基础上的“合”;如果说早期法学旧文科不是在法学旧文科充分发展并实现专业化、精细化和技术化基础上的“合”,那么法学新文科则是对近代以来法学旧文科充分发展并实现专业化、精细化和技术化基础上的“合”,是对近代以来法学旧文科过分强调“分”的一种反叛,从法学甚至整个文科发展的大历史来看,是“分”与“合”的结合,是“合久必分,分久必合”的必然结果;如果说早期法学旧文科是建立在西方文化(尤其是实体主义中心主义)的基础上,那么法学新文科则是对近代以来过分强调西方中心主义的一种反叛,是建立在中国传统文化(尤其是关系主义)的基础上,并吸收了西方实体主义优秀法律技术成果,是中西文化合璧、互鉴的产物。