山西农村产业融合水平对农民收入影响研究

赵 晨 张 旺

山西农村产业融合水平对农民收入影响研究

赵 晨 张 旺

(湖南工业大学城市与环境学院 湖南株洲 412007)

为了深入了解山西省农村产业融合水平对农民收入的影响,文章从农村一二三产业融合行为和农村一二三产业融合绩效两个层面选取5个二级指标及11个三级指标构建了农村产业融合指标体系,基于山西省11个地级市的面板数据,运用熵值法计算了各地级市的农村产业融合得分,从农民收入结构、城乡收入差异的角度分析了山西省农民收入状况,使用固定效应模型对山西省农村三产融合对农民收入的影响进行了分析。结果显示:农村产业融合程度与农民收入呈正相关关系。提出了延伸农村农业产业链、培育多元化的产业融合主体、强化财政主导的农村基础设施建设、完善农村就业创业保障体系等政策建议,以促进农民收入增加。

农村产业融合水平;农民收入;农村产业;熵值法;固定效应模型

2015年中央一号文件首次提出通过“推进农村一二三产业融合发展”来促进农民增收,2016年中央一号文件则提出“实施农村产业融合发展试点示范工程”,2017年—2023年的中央一号文件也多次提及发展农村产业,增加农民收入。我国社会当前面临的主要矛盾是发展不平衡不充分,尤其是城乡二元经济结构带来的农村居民收入相对于城镇居民收入过低的问题,给共同富裕的实现带来了挑战。因此,要助力乡村振兴、切实有效解决城乡收入差距过大问题,关键在于促进农村居民持续增收,而推动农村产业融合发展是有效手段。实践中,由于资源禀赋、区位条件和市场环境存在差异,不同地区农村产业融合的效果有所不同。同时,农村产业融合涉及多个领域和多方参与主体,如农业、农村企业、金融机构等,各方利益的协调和合作也是一个复杂的问题。此外,农村产业融合涉及新技术、新模式和新业态的引入,农民的技能水平和创新意识也是制约因素。因此,本文利用山西省11个地级市的面板数据,研究各地区农村产业融合发展情况,分析农村产业融合通过何种方式影响农民收入,进而针对性地提出相关政策建议。

1 文献综述

1.1 农村产业融合研究

(1)农村产业融合的概念内涵、模式与推进路径。

2015年中央一号文件首次提出农村产业融合发展后,广大学者对农村产业融合进行了广泛的研究。苏毅清等认为,产业融合是在农村特定的区域内,第一二三产业的细分产业进行相互融合,从而形成具有新生产技术、新管理技术、新产业形态的产业链[1]。赵霞等认为,将农业的生产、加工、销售和服务有机结合,集中配置农业资源和延长农业产业链,能够促进农村产业的融合[2]。姜天龙等分析了农村三产融合中存在的问题,提出通过培育新型产业融合主体、加强基础设施建设、加大政策支持力度等方式提升农村产业融合水平[3]。冯贺霞等研究指出,在更加紧密的“互联网+”“文化创意+”产业融合模式中,要关注技术、数据和人才的作用[4]。

(2)产业融合的定量评价分析。

郑媛榕采用灰色关联分析法评估福建省农村一二三产业融合度及其影响因素[5]。曹菲等基于海南岛北部4市1998年—2017年的数据,构建了规模指标、成长指标、绩效指标3个维度的评价体系,利用耦合度测度模型测量了海南岛北部4市产业融合发展情况,得出其产业融合处于高度融合阶段,但各阶段系统协调性较差[6]。陈盛伟等基于山东省2015年—2018年的数据,选取了2个一级指标、6个二级指标和40个三级指标,采用熵值法和TOPSIS法测算了山东省三产融合情况,结果表明,其产业融合水平逐年上升[7]。

1.2 农村产业融合对农民收入的影响研究

1.2.1 作用机制

Boehlje等提出农业与二三产业融合将推动农产品的“产加销”趋于一体化,使农民能够分享二三产业增值带来的利润,从而增加农民收入[8]。Liu等认为提升乡村的医疗卫生和教育水平以及互联网溢出效应可以促进农村产业融合发展[9]。姜长云论证了农业产业链向前和向后延伸、农业农村功能拓展等融合模式可以提高农民收入[10]。姜长云还通过案例分析指出了不同组织形式,如单一型组织(普通农户、家庭农场、农民合作社和农业产业化龙头企业等)和复合型组织(“公司+合作社+农户”、“合作社+农户”和农民专业合作社联合社等),促进农民增收的实际成效[11]。

1.2.2 定量研究

Warning等实证分析塞内加尔订单农业对农村居民增收的影响,发现农民收入通过提供抵押品获得更多的订单而显著提高[12]。朱桂丽等基于微观调研数据,构建多元有序Probit模型,实证结果表明农村产业融合发展水平的提升会促进农村居民收入增加[13]。齐文浩等基于微观调研数据构建分位数回归模型实证检验了农村产业融合与农户收入之间的关系,发现农村产业融合可以使不同收入水平的农户的收入提高,且对低收入农户的增收效应相对于高收入农户更强,从而缩小低收入和高收入农户之间的收入差距[14]。

2 山西省农村一二三产业融合评价体系构建

2.1 农村产业融合指标体系构建

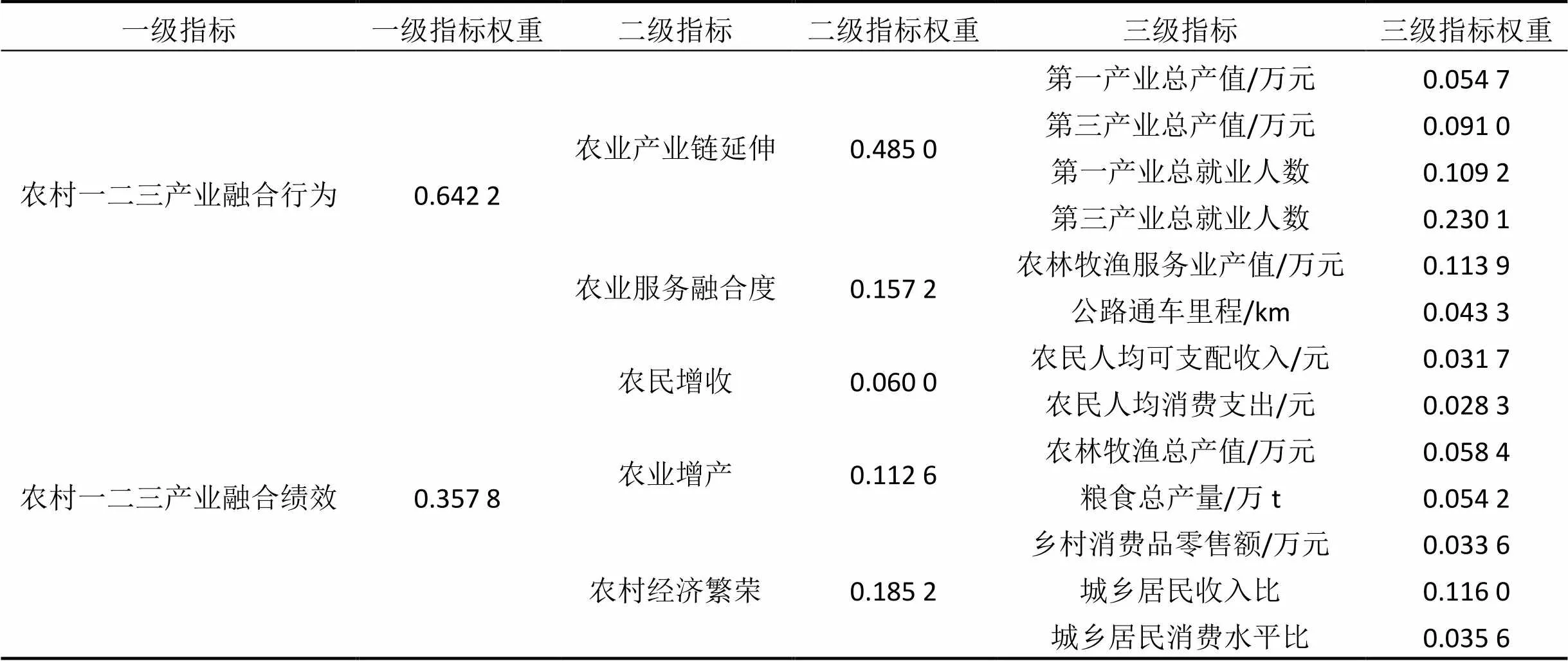

本研究遵循系统性、动态性、可操作性的指标设计原则,参考国内学者对产业融合的研究成果和有关产业融合的指导意见,构建包含2个一级指标、5个二级指标、13个三级指标的农村产业融合指标体系。选取农村一二三产业融合行为和农村一二三产业融合绩效为一级指标,结合山西省各地级市农村产业发展情况,将农业产业链延伸、农业服务融合度、农民增收、农业增产、农村经济繁荣作为二级指标,具体指标设置如表1所示。

表1 山西省各地级市农村产业融合指标及权重

农业产业链延伸:在农业生产的基础上,与旅游、文化、教育等产业融合,涌现出生态农业、休闲农业、旅游农业、文化农业等新业态,延伸前后产业链条,实现农业经营模式的转型。本文选取第一产业地区总产值、第三产业地区总产值、第一产业就业人数和第三产业就业人数4个三级指标来衡量。通过对比各地级市第一产业和第三产业的情况,反映出农业产业链延伸的程度。

农业服务融合度:选取农林牧渔服务业总产值、公里通车里程来衡量。其中农林牧渔服务业总产值是农村生产性服务融合程度最直接的体现,而公里通车里程是农村基础设施建设水平、农村出行条件改善程度的重要体现。

农民增收:选取农民人均可支配收入、农民人均消费支出来衡量。这两个指标可以直接反映农民消费水平和生活质量的变化情况,对于农村地区的产业融合发展具有积极的意义和重要的效果。

农业增产:选取农林牧渔总产值、粮食总产量来衡量。农村产业融合发展的基础是农业生产,农林牧渔总产值和粮食总产量是评估农业增产和粮食安全的重要指标之一。

农村经济繁荣:选取乡村消费品零售额、城乡居民收入比和城乡居民消费水平比3个三级指标来衡量。其中,乡村消费品零售额是农村经济繁荣的重要体现。农业与第二、第三产业融合发展,旨在缩小城乡居民收入差距,实现城乡资源要素自由交互流动,城乡居民收入比和城乡居民消费水平比是衡量城乡经济繁荣差距的重要指标。

2.2 数据来源

为了保证数据的真实性和权威性,本文数据主要来自《山西统计年鉴》、山西省各地级市统计年鉴和政府统计公报等,选取2012年—2021年的面板数据,个别缺失数据采用线性插值法补齐。

2.3 评价指标权重的确定

本研究采用熵值法确定指标权重。在熵值法中,熵是一种度量信息量或不确定性的概念。熵值越大,表示系统或数据的混乱程度越高,提供的信息量越少,指标权重越小;而熵值越小,表示系统或数据的稳定程度越高,提供的信息量越多,指标权重越大。具体计算方法如下。

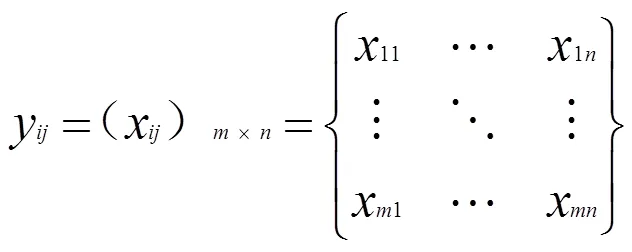

第一步,设数据有个评价项目和个评价指标,x是第个评价单位的第个指标值(1≤≤,1≤≤),原始数据矩阵如下:

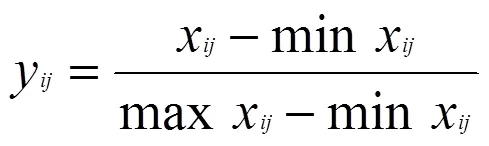

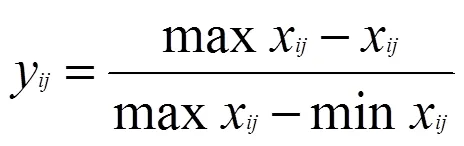

第二步,对各项指标的数据处理得到标准化矩阵=(y)×。

正向指标:

负向指标:

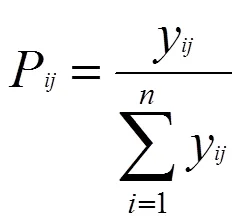

第三步,计算第项评价指标标准化后的指标数值的比重。

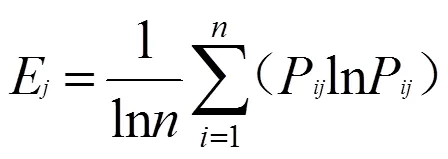

第四步,计算第项评价指标的熵值。

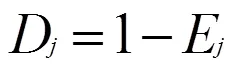

第五步,计算第项评价指标的差异系数。

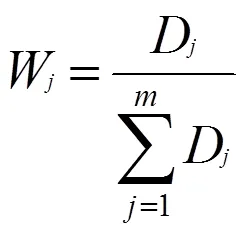

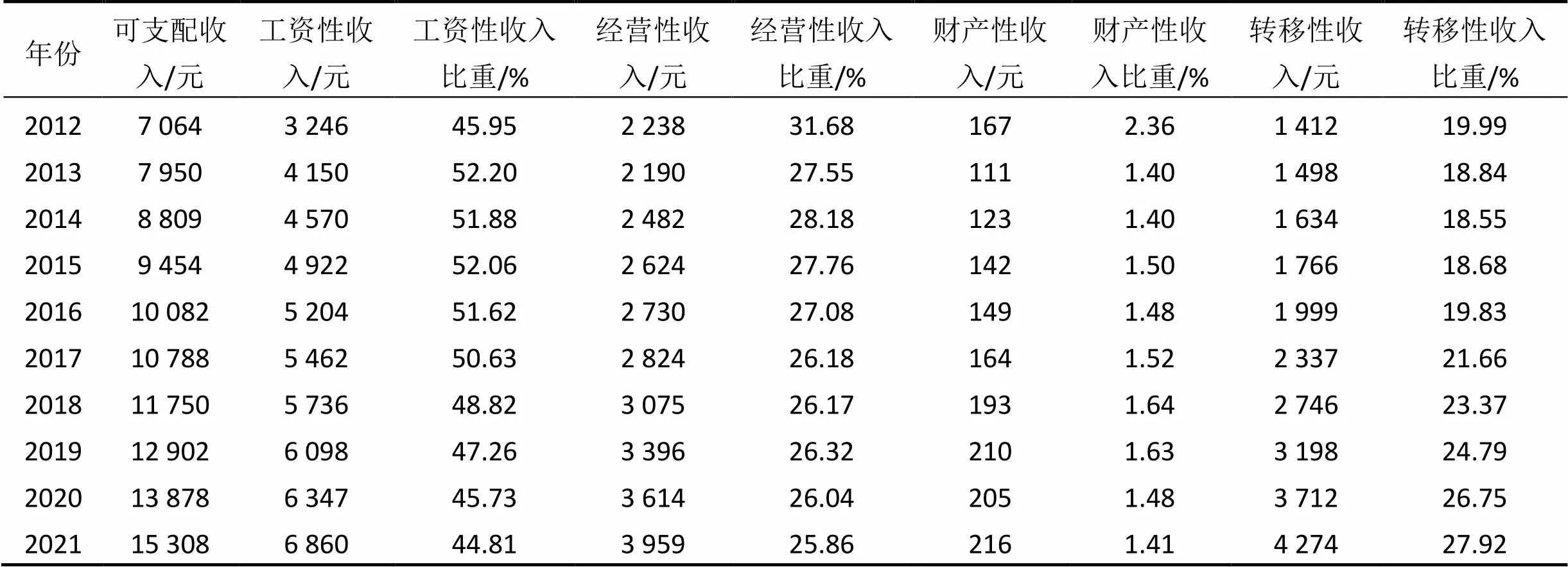

第六步,计算第项评价指标的权重。

第七步,计算各地区产业融合水平。

2.4 农村产业融合度测算结果分析

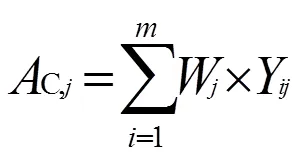

本文利用上述评价指标体系和评价方法,测算出山西省11个地级市2012年—2021年的农村产业融合水平。计算结果如表2和图1所示。

表2 2012年—2021年山西省各地级市农村产业融合水平

图1 山西省各地级市农村产业融合水平趋势

通过表2和图1可知,近10年山西省各地级市农村产业融合水平稳步上升,平均得分从0.12上升到0.29,增长率高达142%。这一进步得益于山西省在推进煤电优势产业高质量发展,强化数字赋能产业,建立高水平产业融合农业现代经济园区以及打造生态文化旅游圈等方面的努力。鉴于此,山西省通过推进农村产业融合提高农村居民收入从而缩小城乡收入差距在实践上存在可行空间。

截至2021年,太原市、运城市、临汾市、晋中市的产业融合水平相对于其他地级市较高,均在0.3及以上。其中,太原市为0.55,运城市为0.52,临汾市为0.33,晋中市为0.30。这些地区的数字化信息产业、工业、农村基础设施、金融业和物流业等现代服务业相对于其他地级市更为发达,为农村产业进一步融合打下了良好的基础。而大同市、阳泉市、长治市、晋城市、朔州市、忻州市、吕梁市的产业融合水平在0.3以下。这些地级市经济发展水平较低,数字化信息产业、工业以及金融业等现代服务业比东部地区落后,农村基础设施建设滞后,造成农村地区的资源综合利用率偏低,阻碍了农村产业的融合发展。

3 山西省2012年—2021年农村居民收入状况分析

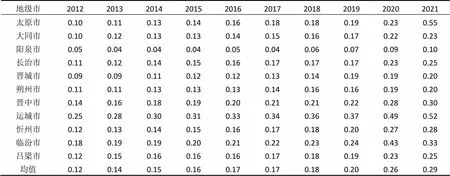

3.1 农民收入结构不断优化,转移性收入比重增加

对山西省农村居民的收入情况进行分析,农村居民可支配收入按照来源性质划分为工资性、经营性、财产性和转移性四类收入。2012年—2021年山西省农村居民人均可支配收入结构的变化情况如表3所示。其中,工资性收入和经营性收入是农村居民收入的重要来源,二者相加超过了农村居民人均可支配收入的70%。然而,农村居民人均可支配工资性收入占比的趋势与经营性收入占比的趋势是相反的,即农村居民人均可支配工资性收入占比呈现上升趋势,而经营性收入占比则呈现下降趋势。农村居民转移性收入占农村居民可支配收入的比重呈现增长趋势。农村居民转移性收入大多是政府和各类社会组织对于农民的低保金和养老保险金等保障性补贴,有利于防范农村贫困户返贫。农村居民可支配财产性收入在四类收入中占比最小,这可能反映出两个问题:一是总量问题,即农村居民的财产规模较小;二是资产收益率问题,即农村居民的资产投资管理能力有限,亟待提升。

表3 2012年—2021年山西省农村居民人均可支配收入结构及占比情况

3.2 城乡收入差距逐渐缩小

本文通过城乡居民收入差距来反映农村居民相对收入水平的变化,城乡居民收入差距越小,则农村居民相对收入水平越高。2012年—2021年山西省城乡居民人均可支配收入变化情况如表4所示。不难发现,城镇居民和农村居民的人均可支配收入都呈现出逐年递增的趋势,但增速总体呈现放缓趋势。从人均可支配收入增速来看,城镇居民一直低于农村居民,故城乡居民收入差距也在逐步缩小。

表4 2012年—2021年山西省城乡居民人均可支配收入变化情况

4 山西省农村产业融合水平对农民收入影响实证分析

本文选取2012年—2021年山西省11个地级市的农村产业融合水平和农民收入数据为研究样本。数据显示,山西省各地级市产业融合程度不断提高,农村居民收入持续增加,以下基于统计数据深入探讨山西省农村产业融合对农民收入的影响。

4.1 模型构建

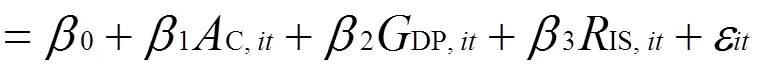

基于张林等三产融合对农民收入的影响研究[15],构建了山西省农村产业融合度对农民收入作用机制的基准模型,如下式(9)。

式中,lnY表示对Y(地级市在时期的农村居民收入)取对数处理后的结果;0表示常数项;C表示地级市在时期的农村三产融合程度;IS,表示地级市在时期的产业结构;DP表示地级市在时期的地区生产总值;表示残差项。

4.2 指标选取

本文选取农村居民收入()为被解释变量,农村三产融合程度(C)为核心解释变量,通过综合国内外相关文献,还选择了地区生产总值(DP)、产业结构(IS)作为控制变量。

农村居民收入():借鉴多数学者的做法,使用《山西统计年鉴》中的农村居民人均可支配收入这一统计指标来衡量农民总收入,用表示,并进行取对数处理。

农村三产融合程度(C):根据前文所构建的农村产业融合水平指标体系,选取熵值法计算得出的2012年—2021年山西省农村产业融合水平来衡量。

产业结构(IS):借鉴李洁的做法[16],选择《山西统计年鉴》中第一、二、三产业产值数据,采用第二、三产业产值与第一产业产值的比值衡量产业结构。

地区生产总值(DP):地区经济增长通过涓滴效应带动农村地区经济发展,进而促进农民收入提高,因此本文借鉴杨虹等的做法[17],使用《山西统计年鉴》中的人均地区生产总值衡量地区经济发展水平。鉴于该项数据相对于其他变量数值较大,故在实证过程中进行取对数处理。

4.3 描述性统计

对原始变量数据利用Stata16.0软件进行描述性统计分析,结果如表5所示。

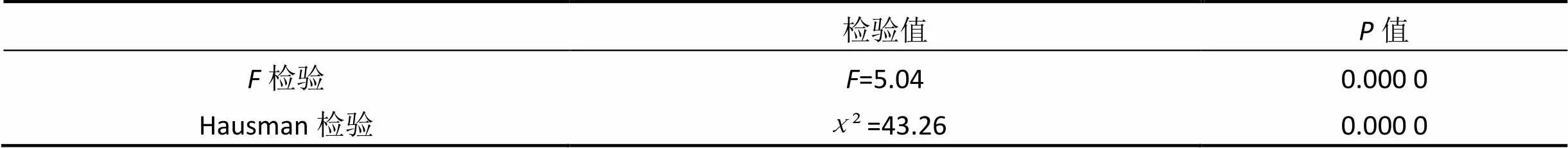

4.4 样本检验

本文运用Stata16.0软件对山西省11个地级市的面板数据进行检验,使用固定效应模型和随机效应模型分别对样本进行检验,并通过Hausman检验进行最终的模型选择。分析结果如表6所示,Prob>=0.00,表明所有的自变量在统计上具有联合显著性;Hausman检验中值为0.000 0,表示拒绝了两种模型无差异的原假设,选择固定效应模型。

表6 模型检验

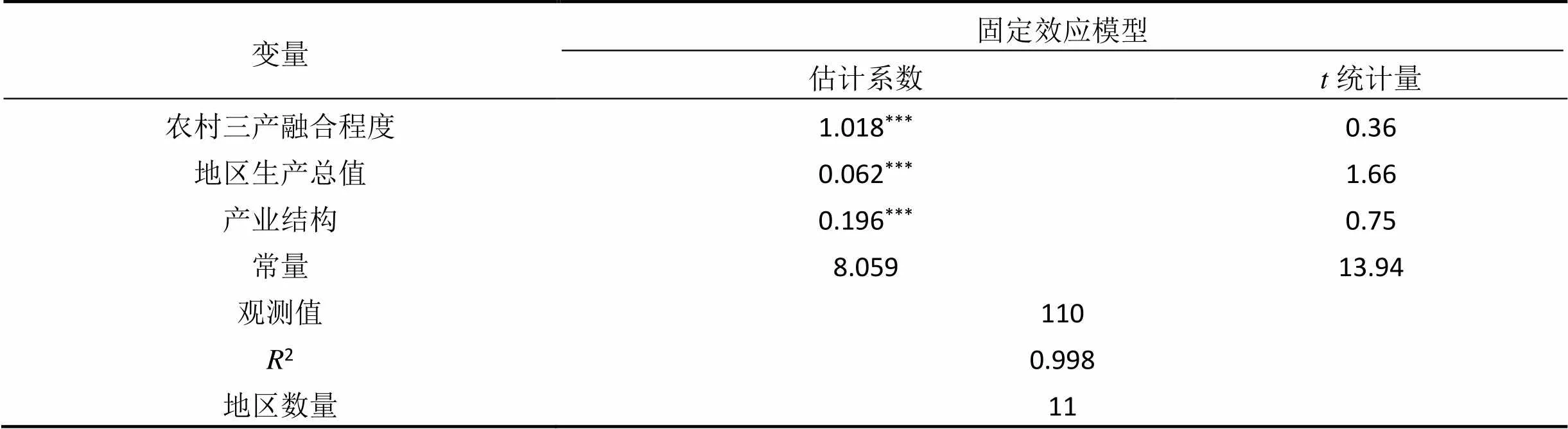

4.5 固定效应模型分析

根据检验和Hausman检验结果,本文选择固定效应模型分析山西省农村三产融合程度、产业结构、地区生产总值对农民收入的影响,结果如表7所示。

表7 固定效应模型

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。

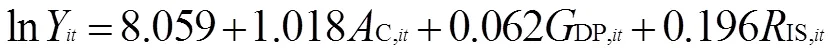

根据山西省11个地级市面板数据构建模型如下:

从表7数据来看,农村三产融合程度与农民收入呈正相关关系,农村三产融合弹性系数为1.018,即农村三产融合程度每增加1个百分点,农民人均可支配收入就会提升1.018个百分点。产业融合可以通过将农业与加工业、旅游业、电商平台、技术创新、金融服务、教育培训等多个领域融合,拓展农业产业链价值链,拓宽农产品销售渠道,提高农产品的市场竞争力,从而增加农民的收入。这包括推动农产品深加工,发展农村旅游,利用电商平台拓展销售渠道,引入先进技术提高生产效率,提供金融支持降低经营风险,以及通过培训提高农民的经营水平,共同促进农业产业的多元化发展,为农民创造更多持续稳定的收入来源。

产业结构的弹性系数为0.196,说明农村产业结构的调整能够促进农民收入增加。山西省人民政府强抓“三农”工作,稳定粮食、生猪等大宗农产品的生产,同时积极培育壮大食用菌、中药材、淡水养殖等特色产业;大力推动现代化经营方式和组织形式的发展,积极打造晋中国家农高区、忻州“中国杂粮之都”产业融合园;同时积极推动文旅康养业升级,为农民提供了更多的就业岗位,推动了农民收入的增加。

地区生产总值的弹性系数为0.062,说明地区生产总值与农民收入呈正相关关系。地区生产总值的增长通常伴随着经济活动的增加,包括农业、工业、服务业等。经济发展会带动市场对农产品的需求增加,进而提高农产品的价格,促进农民的农产品销售和收入增加。此外,经济发展还会带动就业机会增加,为农民增加收入来源。当地区经济发展不稳定或衰退时,市场对农产品的需求可能减少,导致农产品价格下降,从而对农民收入产生负面影响。因此,农村地区的经济发展与农民收入之间存在密切的关系,地区生产总值的增长是农民收入增长的重要因素之一。

5 结论和建议

5.1 结论

本文采用固定效应模型分析了山西省农村三产融合程度、产业结构、地区生产总值对农民收入的影响。结果显示,农村三产融合程度、产业结构、地区生产总值与农民收入呈正相关关系。其中,农村三产融合程度对农民收入的影响最为显著。当农村产业融合程度提高,农业产业链得到延伸,农业多功能性得到发挥,农业服务业得到融合,城乡一体化得到协同发力,资源配置得到优化,农村发展活力得到释放。这种跨产业配置的改进促使农业发展趋向市场化、专业化和规模化,提高了农产品附加值和农民的就业机会,最终实现了农民收入的增加。

5.2 建议

5.2.1 延伸农村农业产业链

第一,将农产品从传统的初加工延伸到深加工环节,通过技术创新和设备更新,开发出更多高附加值的农产品加工产品,如农产品精深加工品、食药同源加工食品、健康保健品等。第二,强化农村产业品牌建设,扶持发展“一乡一业”“一村一品”,通过品牌塑造和营销推广,注重农产品质量和安全,提升农村农产品的竞争力和附加值,提高市场认可度和溢价能力,同时,加强农产品的宣传推广,扩大市场占有率,促进产业链的延伸和协同发展。第三,发展农村旅游、农产品电商、农业科技服务等产业。将农产品与休闲观光、线上销售、技术咨询等服务相结合,推进现代科学技术在农村服务业的运用,加快农村服务产业升级新形态,拓展农业产业的附加服务领域,提高产业的附加值和吸引力。

5.2.2 培育多元化的产业融合主体

培育多元化的产业融合主体,需要加快推进农业现代化,推广先进的农业技术,提高农业产值。如可建设乡村工业园区,为农民提供良好的创业环境和支持服务,鼓励他们参与小型工业的发展。同时,鼓励农民参与乡村旅游和文化创意产业,推动特色产业的发展,提高农民的收入水平。政府可通过提供财政激励、技术培训和市场导向的政策,引导农村居民积极投身不同产业,形成互补性和协同性强的产业体系,实现农村经济的多元化发展。

5.2.3 强化财政主导的农村基础设施建设

政府应当对农村基础设施建设进行科学规划和管理。扩建和硬化农村主要产区和市场的交通干线,提升农村公路的质量和通达性,以改善农村交通条件,提高农产品流通的便捷性和效率。改善农民用水条件,增加农业灌溉水源,完善自来水、水库、灌溉渠道等设施的建设,发挥水利设施对农业增产的促进作用。加快农村信息化建设,提供互联网接入和信息技术支持,提供可靠的互联网和移动通信服务,助力发展农村电子商务、远程教育、在线医疗等服务,方便农民获取信息、开展电子商务和农业科技创新。此外,还要加强农村供水、供气、供暖等生活设施的建设,以改善农民的生活条件。

5.2.4 完善农村就业创业保障体系

完善农村就业创业保障体系的关键在于综合考虑农村特有的经济、社会和环境因素,采取多层次、多方面的政策措施。首先,要加强职业培训,提高农民的技能水平,使其更好地适应现代化农业和其他新兴产业的需求。其次,建立完善的农村创业孵化体系,支持农民创办农业产业化龙头企业、农村服务业和小微企业,提供资金、技术和市场支持。再次,推动农村数字化和信息化,促进互联网与农业等农村产业的深度融合,拓宽农村就业渠道。同时,建立健全农民就业社保制度,提供全方位的保障,包括医疗、养老、失业等,降低农民创业的风险。最后,加强对农村劳动力市场的信息发布和引导,促进劳动力有序流动,提高就业机会匹配效率。这样的综合性政策体系有助于激发农村创业活力,促进就业率稳定增长。

[1]苏毅清,游玉婷,王志刚.农村一二三产业融合发展:理论探讨、现状分析与对策建议[J].中国软科学,2016(8):17-28.

[2]赵霞,韩一军,姜楠.农村三产融合:内涵界定、现实意义及驱动因素分析[J].农业经济问题,2017,38(4):49-57,111.

[3]姜天龙,舒坤良.农村“三产融合”的模式、困境及对策[J].税务与经济,2020(5):57-61.

[4]冯贺霞,王小林.基于六次产业理论的农村产业融合发展机制研究:对新型经营主体的微观数据和案例分析[J].农业经济问题,2020(9):64-76.

[5]郑媛榕.福建省农村一二三产业融合度评估及影响因素分析[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2020,22(2):77-84.

[6]曹菲,聂颖,王大庆,等.海岛地区一、二、三产业融合水平研究:以海南岛北部4市(县)为例[J].中国农业资源与区划,2020,41(11):183-191.

[7]陈盛伟,冯叶.基于熵值法和TOPSIS法的农村三产融合发展综合评价研究:以山东省为例[J].东岳论丛,2020,41(5):78-86.

[8]BOEHLJE M,SCHRADER L F,ROYER J S,et al.The industrialization of agriculture:questions of coordination[M].Great Britain:The Lpswich Book Company, 1998.

[9]LIU Y C,SHUMWAY C R,ROSENMAN R,et al. Productivity growth and convergence in US agriculture: new cointegration panel data results[J].Applied Economics, 2011,43(1):91-102.

[10]姜长云.推进农村产业融合的主要模式及其对农民增收的影响[J].农业经济与管理,2017(4):5-10,36.

[11]姜长云.推进农村产业融合的主要组织形式及其带动农民增收的效果[J].经济研究参考,2017(16):3-11.

[12]WARNING M,KEY N.The social performance and distributional consequences of contract farming:an equilibrium analysis of theprogr-am in Senegal[J].World Development,2002,30(2):255-263.

[13]朱桂丽,洪名勇.农村产业融合对欠发达地区农户收入的影响:基于西藏532户青稞种植户的调查[J].干旱区资源与环境,2021,35(1):14-20.

[14]齐文浩,李佳俊,曹建民,等.农村产业融合提高农户收入的机理与路径研究:基于农村异质性的新视角[J].农业技术经济,2021(8):105-118.

[15]张林,温涛,刘渊博.农村产业融合发展与农民收入增长:理论机理与实证判定[J].西南大学学报(社会科学版),2020,46(5):42-56,191-192.

[16]李洁.长江经济带农村产业融合对城乡收入差距的影响效应及其机制研究[D].重庆:重庆工商大学,2022.

[17]杨虹,张柯.普惠金融发展、经济增长与城乡收入差距影响研究:基于云南省面板数据的实证分析[J].云南财经大学学报,2020,36(5):52-65.

F327;F323.8

A

2095-1205(2023)11-80-07

10.3969/j.issn.2095-1205.2023.11.24

赵晨(1996—),男,汉族,山西晋中人,硕士研究生,研究方向为农村区域发展与政策。