城市绿地暴露与人群健康效应研究

吝 涛,曾志伟, 姚 霞, 耿红凯,余兆武,王 兰,林美霞,张浚茂,郑毅诚

1 中国科学院城市环境研究所城市环境与健康重点实验室, 厦门 361021

2 中国科学院大学, 北京 100049

3 复旦大学环境科学与工程系, 上海 200438

4 同济大学建筑与城市规划学院, 上海 200092

5 宁波诺丁汉大学,宁波 315199

6 厦门市城市环境智慧管理重点实验室, 厦门 361021

健康是人类最基本的福祉和需求。影响人类健康的因素有很多,占比各有不同;世界卫生组织(WHO)研究发现,个人行为与生活方式因素对健康的影响达到60%[1]。因此健康人居环境营造是实现区域/城市可持续发展目标的重要内容和前沿研究领域。联合国2015年发布的可持续发展目标(SDGs)第三项就是确保健康的生活方式、促进各年龄段人群的福祉[2],该目标要求不仅要关注个体或者单一群体,还要考虑不同人群。此外,健康的内涵也在不断扩展,1948年WHO成立伊始就提出了综合的健康概念:健康不仅为疾病或虚弱之消除,而是体格,精神与社会之完全健康状态[3]。完整意义上的健康研究应不仅要考虑生理健康,还要考虑心理和社会健康。因此,城市人群健康研究不仅要考虑人本身的健康,还要考虑人所处的环境是否有利于促进和保障人群健康。

城市作为人类高密度栖息和活动的主要场所,是实现健康可持续发展目标的主要区域单元,健康城市建设是实现可持续发展“良好健康与福祉”目标的重要途径,然而城市也面临着来自社会、建筑和自然生态系统的多重挑战[4—6]。绿色基础设施(GI)被认为是一种有效且可持续的解决城市可持续发展问题的新兴手段[7—9]。通常,绿色基础设施被认为是多尺度、多功能生态要素构成的网络体系[10],近年来在城市规划和建设中得到越来越多的关注[11]。自然解决方案(NbSs)是近年来生态学应用研究的热点[12—14],它综合考虑经济、环境和社会效益,引入自然生态系统服务功能用来修复、恢复甚至提升城市绿色基础设施水平,进而解决城市面临的可持续发展挑战[15]。尽管在概念和应用层面虽然存在一些分歧,但GI 和NbSs其本质都是充分挖掘并利用生态系统的服务功能,满足人类福祉和健康需求;两者在城市依托的主要载体都是城市绿地(空间),或称为蓝绿空间,生态空间等,即开放的具有自然植被的非人工建筑空间,广义上包括所有城市内的所有生态元素:森林、灌木、水体、湿地、草地等[8,16—17]。

绿地作为城市绿色基础设施和自然解决途径的主体,在城市为人群提供了多种生态系统服务,例如,降低环境温度[18]、调节局地气候[19—20]、减轻空气污染[21—22]、维持生物多样性[23—24]等。相较于绿地为城市居民提供的生态系统服务类型,绿地对于人群生理、心理、社会健康的影响或绿地健康效应近年来受到国内外城市环境健康、城市规划和城市可持续领域研究的关注。从生理健康层面来看,绿地能够减少心血管疾病、心脏病、呼吸系统疾病[25—26]以及肥胖、糖尿病等慢性代谢疾病的风险[27];从心理健康层面来看,绿地能够改善周边居民的睡眠质量[28]、缓解压力[29],降低心理疾病的风险[30]等;从社会健康层面来看,绿地能够促进城市人群和邻里的社会联系[31],提升居民社会凝聚力[32],重组社会关系[33]等。因此,城市绿地在健康城市和健康社区营造研究与实践中正越来越受到重视[34—37]。

根据我国最新的《城市绿地分类标准》CJJ/T85—2017,将城市绿地分为公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地和区域绿地5大类型[38]。可见,我国绿地建设更多的是依附于城市建设用地的社会经济功能,对绿地本身作为基础设施和自然解决途径的功能应用仍较单薄,尤其是在考虑人与绿地作用关系,发挥绿地的健康效应方面,仍停留在在利用绿地隔离、缓冲和预防环境污染对城市人群带来的健康风险,例如工业和交通绿地隔离带设置等。目前国内外城市绿地暴露与人群健康研究仍处在兴起的初步发展状态,缺乏有效和公认的研究范式,包括暴露特征、量化表征和效应机制等方面的研究方法仍在探索阶段。本文针对城市绿地、绿地健康效应以及绿地暴露的前沿研究,试从暴露科学的视角,综述城市绿地暴露及其健康效应的研究现状与进展,进而提出现有城市绿地暴露及其人群健康效应研究存在的不足并提出未来的研究展望,以期为指导健康导向的可持续城市/社区规划与建设提供科学依据与理论支撑。

1 城市绿地暴露及其健康效应研究进展简述

绿地能够充分地“暴露”于城市居民之中,是其实现健康效益的基本前提和必要途径。近年来,在研究城市绿地与人群健康效应时越来越多的学者开始引入并利用“暴露科学”原理和方法进行探索[16,39—41]。暴露评价可以追溯到19世纪职业安全领域的应用,20世纪七八十年代,随着人们对环境污染问题的日益关注,暴露评价开始逐渐应用于环境健康领域,成为环境健康风险评估的重要组成部分[42]。“暴露”在环境风险评价中用来表征化学、物理和生物污染物与人体接触并被吸收的强度、时间和速度等过程[43]。2012年,美国科学院提出“面向21世纪的暴露科学”,将暴露科学定义为研究人与化学性、物理性、生物性污染物的接触方式和特征的有关理论和方法的学科,包括暴露浓度的测量方法、人群暴露行为模式、暴露剂量评价模型等内容[42]。在绿色基础设施和NbSs理念的指导下,城市可持续发展研究与实践已经开始关注并进一步促进人群健康暴露的城市绿色基础设施建设模式,因此,关注人群健康福祉与绿地空间布局之间关系的城市绿地暴露研究成为城市生态、城市地理、环境健康、城市规划等多学科交叉解决城市可持续发展的前沿热点[16,34,39,44—45]。

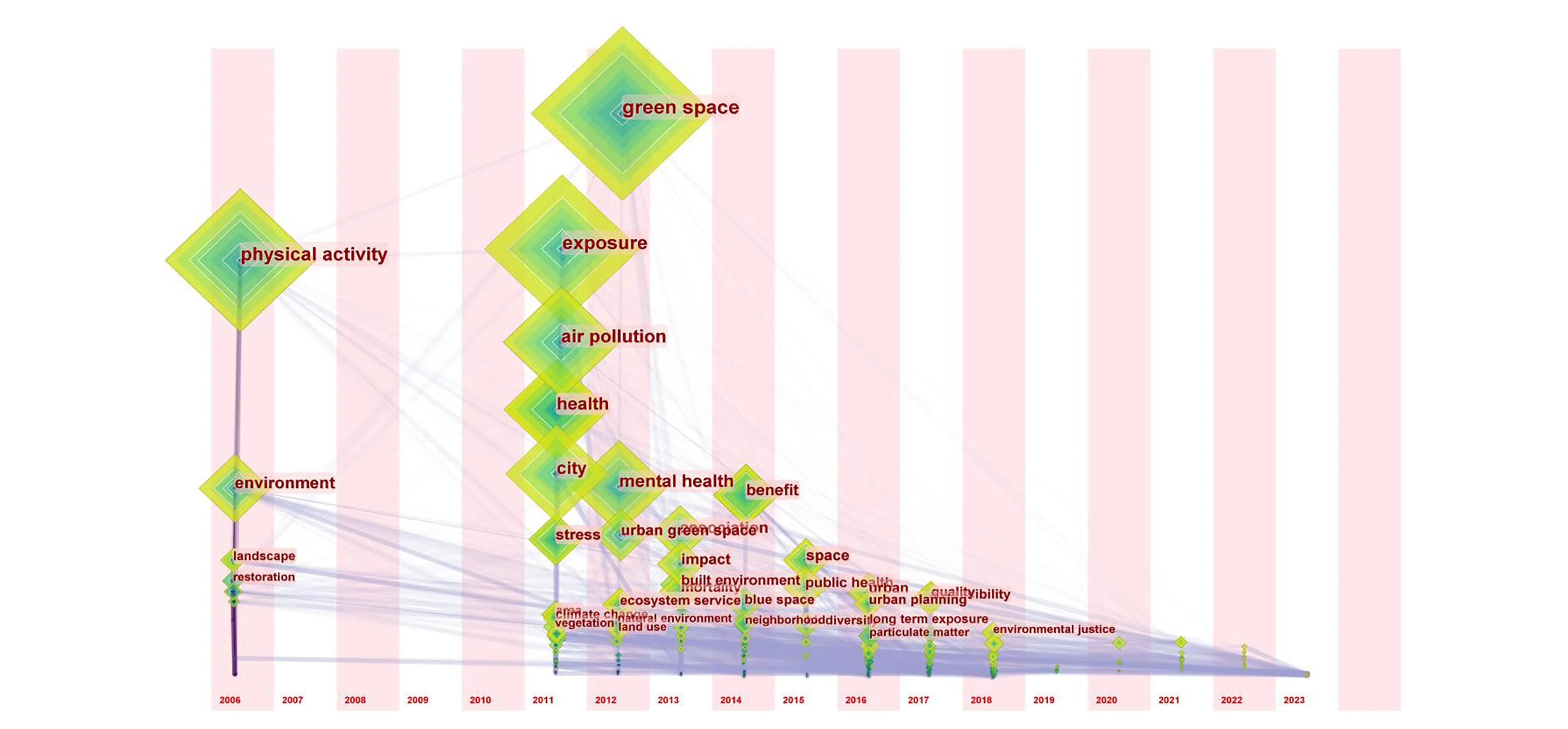

为明晰城市绿地暴露及其健康效应的研究进展,本文采用文献计量法,对Web of Science 核心数据库和中国科学引文数据库,以 “exposure*”or “exposing*” or “expose*” or “exposure science*” or “exposomics*” or “exposome*” and “green space*” and “health*” and “urban*” and “city*”为主题进行检索(检索时间为2023年2月21日),共得到311篇学术成果,时间跨度从2006年到2023年;进一步运用CitesSpace(v.6.1R6 Advanced)进行研究主题分析。图1显示了以暴露、绿地、健康以及城市为主题的研究领域时区图, 从图1中可以看出,该领域关注的热点研究尺度发展路径为:“景观”→“城市”→ “地区”→ “建成环境”;该领域关注的热点研究对象发展路径为:“环境”→“绿地”→“城市绿地”→“蓝色空间”→“空间”;该领域关注的热点健康内容发展路径为:“体力活动”→“恢复”→“空气污染”→“健康”→“压力”→“心理健康”→ “影响”→“福祉”→“颗粒物”→“公共健康”; 该领域关注的热点暴露程度也从“暴露”发展成“长期暴露”。具体来说,2006年,该领域的研究热点主要是“体力活动”和“环境”;2011年,该领域呈现了多元研究热点爆发的态势,研究热点主要包括“暴露”“空气污染”“健康”“城市”“压力”等;2012年,该领域研究热点集中于包括“绿地”“城市绿地”“心理健康”;2013年至今,该领域研究关注 “公共健康”“环境正义”“福祉”“平等”以及“长期暴露”等议题。

图1 以暴露、绿地、健康以及城市为主题的研究领域时区图

2 城市绿地暴露及其健康效应研究热点领域

2.1 城市绿地暴露过程与特征

暴露科学是环境健康科学的重要组成部分,是保障公共卫生的重要基石,其目的是减少和降低人体与有害物质(环境)的接触,例如大气污染[46],土壤污染[47],甚至气候变化[48]等;暴露科学研究有三个主要内容[42]:(1)建立暴露与健康影响的关系;(2)确定风险源与暴露的关系;(3)建立减少风险的健康暴露策略。其中暴露特征的量化表征是建立暴露-健康影响关系的重要前提,例如,环境健康暴露研究的一个关键量化指标是确定暴露剂量-影响曲线中的产生毒性的有效剂量[43]。现有暴露科学的理论和方法对于开展绿地暴露研究具有重要的指导和借鉴作用,尤其是在暴露特征以及寻求暴露-健康效应定量化方面。绿地暴露及其健康效应研究从广义上可以属于“暴露科学”的分支或者新交叉领域。但绿地暴露研究与现有旨在预防和减少环境污染暴露风险的传统环境健康研究的视角有显著不同[49],例如,相对于环境健康暴露提出的暴露限阈值,即危险物质暴露浓度的最高值,绿地健康暴露提出的暴露限阈值应该寻求的是低值,即产生健康效应的最低(少)暴露频次、时间和周期,以及更好的暴露地点、方式,甚至其潜在的组合。总之,城市绿地暴露研究的目标是充分理解人群的绿地暴露特征及其产生健康效应的机制,鼓励和提高人群与绿地的有效和有益接触,服务于城市绿地和健康社区营造的科学规划和决策。

暴露过程和途径识别是研究城市绿地暴露特征的基础,传统环境健康研究或者暴露科学主要关注污染或者有毒有害物质进入人体的过程,称为暴露途径,主要包括四种:吸入(口鼻)、摄入(口)、渗入(皮肤)和注入(皮肤)[42]。相比而言,人群在绿地暴露过程产生效应的媒介或者途径除了传统暴露科学关注的包括空气质量、噪声、微生物、病原菌等实质性健康媒介外,更多的涉及体育锻炼、社会活动、主观感知等非实质性的健康媒介[32,37,50]。国内有学者尝试从景感生态学的视角探讨城市绿地暴露途径,例如刘晓芳等对公园环境影响人群体验和活动方式的机制进行初探[51]。实际上,各种媒介在绿地暴露中对人体产生健康效应的量化关系通常是混合的,即一个人在绿地会同时暴露在各种健康媒介中,因此现阶段难以有效的分割并针对各种媒介开展暴露特征的调查,需要通过更为宏观的暴露途径进行归纳,例如将其简单的可以分为两类:主动感受绿地的绿地体验活动途径[33]和被动处在绿地(自然)环境的活动途径,前者可以简称主动绿地暴露,后者简称被动绿地暴露。根据人群在绿地环境内具体活动类型可以进一步细分主动和被动暴露的途径,例如休憩、游戏、运动、谈话、餐饮、观光、摄影等。

2.2 城市绿地暴露的指标与量化表征

目前绿地暴露特征的量化表征主要关注社区居民对城市绿地的获取能力或者一定空间范围内绿地的供给能力,由此产生了多种绿地暴露评价指标[40,52],见图2,例如绿地可得性[53]表征居民或者居民点周边一定缓冲区内可以获得的绿地总量,绿地可达性[52,54]表征居民或者居民点到达绿地的距离成本, 绿地可视性[40]表征居民或者居民点周边可以看到的绿地数量,绿地实现性[55]表征居民或者居民点周边已经被开发利用的绿地数量,也有学者根据绿地吸引居民的质量提出绿地需求性[52]。其实,以上几种绿地暴露评价指标更多的是表征了绿地的供给状况,并非直接的人群在绿地暴露过程描述,但他们与绿地暴露途径有密切的联系,以最常见的是绿地可得性和可达性指标为例:绿地可得性主要涉及居民日常生活空间的生态环境质量状况[56],与局地微气候、空气质量、噪声等有密切联系;而绿地可达性则与绿地访问的行为方式密切相关,例如步行,骑车,公交和乘私家车可达性等,并且在很大程度上,可达性也决定了人群暴露在绿地的频率(周期)以及使用方式上的差异[17,57],例如一天当中不同时段,一周当中工作日和周末,以及节假日外出旅游等绿地访问频率及绿地访问方式。

图2 城市绿地暴露常用的三种指标:绿地可得性、绿地可达性和绿地可视性(修改自文献[39])

相比现有针对污染物的环境暴露特征量化研究,绿地暴露特征的量化研究仍处起步阶段,还没有形成统一绿地暴露途径分类以及相应的暴露特征变量。暴露科学中对于暴露途径特征的定量化描述有两个重要的概念:接触率和总暴露[42];绿地暴露的接触率即访问周期和在绿地环境中的持续时间[58],尤其是暴露时间是非常重要的特征值[30,53],现有的绿地暴露评估指标更多的关注空间关系,对暴露动态过程的考虑较少[59],根据暴露科学原理,对于单个暴露途径和多个(j)不连续暴露事件的总暴露可以通过公式表示[42]:

式中,Et表示暴通过某种暴露途径r的多个(j)不连续暴露事件的总暴露,它是暴露浓度和暴露时间的乘积;Cr表征暴露途径r的浓度;dt表征事件j的持续时间。绿地的总暴露可以理解为一段时间内通过所有暴露途径产生的绿地暴露总频次和总持续时间。现有的绿地暴露评价指标对人群具体暴露在绿地的过程,包括途径、方式,尤其是具体暴露的时间和频率,以及绿地本身质量的考虑都比较欠缺[40,60]。未来研究可以借助现有暴露科学的方法体系,关注城市人群在绿地暴露的时空动态模式,进而参照总暴露数学方程,构建综合考虑不同途径、访问周期、暴露时长等因素的城市绿地暴露的量化表征方程。

2.3 城市绿地暴露的健康效应与机制

尽管绿地暴露给人群心理、生理、和社会健康方面的有益效应得到了广泛的研究和证实,但现有绿地暴露的健康效应机制研究获得的通用理论性成果还不多,在研究对象和样本选取上仍有明显的破碎化,定量化的机理性研究较少,缺乏针对城市不同人群的大健康(包括生理、心理和社会)的系统化研究。绿地健康效应与人群在绿地当中的暴露特征密切相关,但由于绿地暴露特征及其量化研究的不足,导致绿地健康效应的机制研究也难以进行系统性的归纳。

首先,不同绿地健康效应研究采用的暴露特征指标不同,例如在绿地与生理健康影响研究方面目前主要依托绿地可得性指标,将住区或周边一定缓冲区范围内的可获得的绿地数量[61]或比例[62]作为全部或者目标人群健康效应的解释变量。而绿地的心理健康研究则更多依托人群在绿地中的活动方式,例如活动时长[30]和访问周期[58]。越来越多的学者认为,现有仅关注空间位置的暴露特征指标缺乏对活动行为模式及其动态变化的有效表征[58],理想的绿地暴露健康效应研究需要融入对暴露时长、访问周期与绿地暴露方式的综合考虑[40,45,63—64],探讨人群的绿地暴露特征与各种健康效应之间的作用机制。

第二,绿地暴露特征影响人群健康存在显著的尺度性,Labib等[40]将其总结为三种:个人尺度、邻里(社区)尺度、城市/地区尺度;个人尺度的绿地暴露健康效应研究通常基于感知和行为模式,例如绿地可视性,强调个人绿地体验产生的健康效果;而邻里尺度和更大的城市尺度则更关注区域内绿地的绿地供给现状对区域内群体产生的健康效应。此外,现有绿地健康效应研究虽然涉及了多种尺度的绿地暴露特征,但大多关注在城市和社区邻里等片区绿地供给情况,对个人、家庭等内在因素以及不同人群具体绿地暴露模式的考量较少,未来需要把多尺度的多种绿地暴露特征指标进行综合考虑,系统阐释绿地健康效应[40,65]。

第三,绿地暴露健康效应研究采用的调查方法不同,目前大多数绿地与生理疾病相关性的研究基本参照环境健康暴露研究模式,利用大样本的统计数据,例如区域内流行病或者慢性病统计调查数据[62],通过统计学或者地统计学方法进行相关性分析[25]。大尺度样本统计通常忽视人群活动模式与行为方式的差异,因此通过设计个人健康自评、绿地访问地点、驻留时间以及活动方式的绿地暴露专业样本问卷调查[60,64,66]越来越受到欢迎。近年来新兴的大数据和物联网(传感器)为精确的获取人类活动及其行为方式信息提供了有力支持[45,67],并可以用来获取绿地环境质量的实时状况[68—70]。未来可以结合不同暴露路径与多尺度暴露特征指标,将大样本统计、针对性问卷调查和基于物联网的个人行为轨迹调查进行综合应用,并交叉验证,以获取更为科学的结论。

最后,从产生健康效应的绿地暴露特征来看,还需要进一步挖掘和拓展,例如城市绿地供给的公平性问题,由于城市地理环境和社会经济发展的差异,不同城市/区域绿地分布类型、格局和质量以及不同人群的需求和可达性程度都存在显著差异[17,57,71];而城市内部由于功能分区和城镇化梯度的原因,绿地分布也存在显著空间异质性[7],导致不同城市人群在享受绿地提供的健康福利方面存在着显著的差异[71]。另一方面,未来研究需要明确绿地暴露健康效应的标准响应指标,现有绿地暴露产生的生理、心理和社会健康效应涉及的要素众多,但作为与绿地暴露特征相对应的关键量化效应指标仍缺乏深入的研究,需要进一步开展人与绿地交互作用的生态学研究。

3 总结与展望

开展城市环境健康研究是落实我国“面向人民健康”的科技创新战略以及联合国可持续发展目标的重大需求。生态学的发展需要更多的关注并解决人类生存和发展面临的实际问题,我国将生态文明建设作为国家战略,并探索人与环境的协调发展。绿地作为城市绿色基础设施和基于自然解决途径的主要载体,其对城市人群健康的促进作用已经获得广泛的证实,成为城市地理、城市生态、环境健康、城市规划等多学科交叉解决城市可持续发展问题的前沿热点。本文首先探讨了城市绿地、绿地健康效应以及绿地暴露的基本概念及其联系,然后尝试通过暴露科学的视角,综述城市绿地暴露及其健康效应的研究现状与进展,并指出其发展中存在的不足。

首先,暴露科学是环境健康科学的重要组成部分,其目的是减少和降低人体与有害物质(环境)的接触,是保障公共卫生的重要基石。但是暴露科学目前在生态学研究领域的交叉仍比较有限,尤其是定量化分析暴露特征和机制的研究。一方面是生态学以往对人群的关注较少,虽然有城市生态学、人类生态学等分支学科,但总体我国生态学仍以自然生态系统研究为主;另一方面,伴随可持续科学和全球生态学研究的发展,人作为全球生态环境变化的主要驱动力和风险受体,越来越受到科研和决策层的关注,绿地暴露及其生态效应成为城市生态学研究的一个前沿领域。

第二,绿地暴露与传统暴露科学对环境污染物暴露研究的目标不同,充分理解人群的绿地暴露特征及其产生健康效应的机制是为了鼓励和提高人群与绿地的有效接触,服务于城市绿地和健康社区营造的科学规划和决策。目前暴露科学的已有理论是对风险暴露过程的总结和量化,但是目前绿地暴露或者生态暴露的很多原理和机制仍存在空白,城市绿地的人群暴露产生的健康效应,尤其是有益效应虽然有很多研究证实,但健康效应产生的过程和机理仍不清楚,有赖于生态学理论和方法的支撑。暴露科学理论与方法对于开展绿地暴露及其健康效应研究具有重要的指导和借鉴作用,尤其是在暴露特征以及寻求暴露-健康效应定量化方面。

第三,城市绿地暴露及其人群健康效应研究仍处在发展的初期,还没有形成统一绿地暴露途径分类以及相应的暴露特征变量,尤其是可定量的暴露指标和健康效应表征。现有的绿地暴露量化评价指标虽然与绿地暴露途径有密切的联系,但其更多的是表征了绿地的供给状况,并非直接对人群绿地暴露过程的特征描述。为了更好的融入城市规划与建设的决策过程,城市绿地的暴露特征和健康效应必须采用能够被多学科以及广大城市普通居民理解的方式来表征,未来需要基于不同城市人群的在绿地暴露的时空动态模式,参照总暴露数学方程,综合考虑不同途径、访问周期、暴露时长等因素,构建的城市绿地暴露的量化方程特征变量。

最后,绿地暴露的健康效应研究在研究对象和样本选取上仍有明显的差异和破碎化,缺乏统一和公认的采样和调查方法。这进一步影响了现有绿地健康效应机制研究中对于绿地暴露量化表征的应用,以及已有研究之间相互的比较和验证。没有统一的绿地暴露特征量化指标,缺乏对多尺度影响因素的综合,以及采用的调查分析方法缺乏系统性等成为绿地暴露及其健康效应研究的最直接、最急迫的挑战。未来需要基于人群在绿地暴露的时空模式,综合考虑多尺度、多种绿地暴露特征指标,提出绿地暴露标准化指标及其采样、分析模式,形成对城市绿地暴露及其健康效应机制研究的基础方法体系。

总之,绿地在城市规划和建设中的作用尤其突出,但绿地的人群健康促进功能在我国城市规划和建设中还鲜有应用,基于暴露科学视角研究城市绿地暴露特征及人群健康效应,可为健康导向的可持续城市/社区规划与建设提供科学依据与理论支撑,这既是未来暴露科学领域的关键应用,也是新的学术增长点。